法律方法论第五讲 法律漏洞

- 格式:ppt

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:24

法律漏洞真实案例在现代社会,法律漏洞是司法实践中常见的问题。

法律漏洞指的是法律规定存在不足或不完善的地方,导致在具体案件中产生解释困难或者执行难题。

下面我将结合一些真实案例,来说明法律漏洞在实际生活中的影响和应对方法。

首先,我们看一个关于消费者权益保护的案例。

某消费者购买了一款手机,但在使用过程中发现存在质量问题,要求退货或者换货。

然而,根据现行的《消费者权益保护法》,对于非质量问题的退货或者换货,法律并未做出明确规定。

因此,消费者在维护自己权益时遇到了困难,这就是一个典型的法律漏洞案例。

其次,我们来看一个关于网络侵权的案例。

一位网民在社交平台上发布了一篇原创文章,但后来发现有人将其文章复制转载到其他平台,并且未经授权进行商业传播。

在维权过程中,该网民发现现行的《著作权法》并未对网络转载和商业传播做出明确规定,导致维权困难。

这也是一个典型的法律漏洞案例。

最后,我们来看一个关于劳动合同纠纷的案例。

一位劳动者在与用人单位签订劳动合同时,未能明确约定双方的权利和义务,导致在劳动关系解除后发生了纠纷。

在维权过程中,劳动者发现现行的《劳动合同法》对于劳动合同内容的明确性并未做出明确规定,使得维权过程变得复杂和困难。

这同样是一个典型的法律漏洞案例。

针对以上案例,我们可以看到法律漏洞在实际生活中的影响。

为了解决这些问题,我们需要采取一些措施。

首先,完善相关法律法规,对于存在漏洞的地方进行修订和补充,以确保法律在具体案件中的适用性和有效性。

其次,加强司法解释和裁判规范,通过司法实践的积累和总结,对于法律漏洞的具体案例进行规范解释,为相关当事人提供更多的法律依据和保障。

最后,加强社会宣传和教育,提高公民的法律意识和维权意识,让更多的人了解自己的权利和义务,避免因为法律漏洞而产生的纠纷和冲突。

总之,法律漏洞在实际生活中是一个不可忽视的问题,我们需要通过各种途径来加以解决。

只有不断完善法律制度,加强司法保障,提高公民法律意识,才能有效应对法律漏洞所带来的问题,为社会的公平正义提供更好的保障。

法律漏洞的名词解释随着社会的进步和人们对公正与公平的追求,法律的作用日益受到重视。

然而,法律也不是完美无缺的,其中存在着一些漏洞。

本文将对法律漏洞进行名词解释,以帮助人们更好地理解和认识这一概念。

一、法律漏洞法律漏洞是指法律体系中存在的未涵盖或不完善的方面。

这些漏洞可能导致法律无法全面规范某些具体情况,或者被人利用而逃避法律的约束。

法律漏洞可能源自法律制定的不周全,也可能是刻意构筑出来的。

无论是何种原因,法律漏洞都给法律的实施和司法的公正带来困扰。

二、理解法律漏洞的必要性理解法律漏洞的必要性是深入探讨和解决该问题的前提。

首先,法律漏洞的存在是无法避免的,因为法律本身的制定和修改是一个相对缓慢和复杂的过程,很难完全覆盖所有情况。

其次,法律漏洞的存在为法律的进步和完善提供了契机。

只有发现和填补法律漏洞,才能保障法律的公正性和适应性。

三、法律漏洞的关键特征了解法律漏洞的关键特征有助于更好地认识它。

首先,法律漏洞常常是以具体案例中的争议问题出现的,法律不能完全覆盖的具体情况可能引发争议,从而揭示法律漏洞的存在。

其次,法律漏洞通常与社会变革密切相关,例如科技的进步、新型犯罪的出现等。

此外,法律漏洞往往是由人的行为和意图造成的,特定人群可能会刻意利用法律漏洞获得不正当的利益。

四、法律漏洞的影响法律漏洞对社会和司法制度产生重要影响。

首先,法律漏洞可能导致法律的失效和公正的丧失。

当法律无法全面适用于特定情况时,人们会对社会正义产生质疑,并丧失对法律的信任。

其次,法律漏洞可能导致司法的不公平和不确定性,法官在裁判时可能产生主观判断,从而造成判决不一致的局面。

五、解决法律漏洞的方法为了解决法律漏洞,起到有效地约束和规范作用,我们可以采取一些措施。

首先,完善和修订法律是解决法律漏洞的重要途径。

只有根据社会变革和实践经验不断完善和更新法律,才能与时俱进。

其次,加强司法公正和规范是避免和纠正法律漏洞的关键。

司法机构应注重审判标准的统一和法律适用的一致性,以减少法官的主观判断。

法律漏洞的认定标准、正当理由及认定方法张祖阳*目 次一、法律漏洞认定标准的既有研究及其缺陷二、法律漏洞的排除性标准及其正当理由三、法律漏洞的确证性标准及其正当理由四、法律漏洞的认定方法:类型化比较和批判性价值评价摘 要 德国学者普遍认为“违反计划的不圆满性”是法律漏洞的认定标准,但没有给出令人信服的说理论证。

法律漏洞的认定标准由排除性标准和确证性标准两个部分组成:不存在值得法律保护的利益以及法律有意保持沉默的生活事实属于“法外空间”,都应排除在法律漏洞之外。

“违反计划的不圆满性”之所以能够作为法律漏洞确证性标准的正当理由在于,“法定事实构成要件不完整或缺少法律后果”将会导致法律适用缺乏事实理由、价值理由或法律依据,不能实现法律的应有功能;规范矛盾将导致法律规范无法为待决案件提供“圆满答案”。

类型化比较和批判性价值评价是认定法律漏洞的基本方法。

关键词 法律漏洞 排除性标准 违反计划的不圆满性标准 类型化比较 批判性价值评价一、法律漏洞认定标准的既有研究及其缺陷(一)“违反计划的不圆满性”是法律漏洞的认定标准在我国大陆关于法学方法论的著述中,对法律漏洞的分类标准及其补充方法多有论述,但对法律漏洞的认定标准却鲜有涉及。

对于这个具有基础理论意义的前提性问题,德国学者在他们的著述中给出了简要回答:“欲判断是否确有此类漏洞存在,须以法律本身的观点、法律的根本规整意向、籍此追求的目的以及立法者的‘计划’为准。

法律漏洞是一种法律‘违反计划的不圆满性’。

”〔1〕笔者认为,* 张祖阳,中南财经政法大学博士研究生。

本文系司法部国家法治与法学理论项目“法律人工智能的案件事实论证模型研究”(项目号19SFB3003)和2018年度国家社科基金重大项目“新兴学科视野中的法律逻辑及其拓展研究”子课题“新型法律逻辑的建构”(项目号18ZDA034)的阶段性研究成果。

〔1〕 [德]卡尔•拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,(台)五南图书出版公司印行2001年版,第283页。

论法律漏洞的填补课程:法律方法论指导教师:陈金钊教授姓名: 2009级诉讼法学研究生扈斌论法律漏洞的填补扈斌摘要:在司法实践中,只要存在法律体系,就会存在法律漏洞。

为了实现法律的公平和正义,司法者应该运用智慧在司法实践中对法律漏洞进行填补。

本文通过对法律漏洞的内涵进行分析,并结合相关理论对法律漏洞的填补技术进行探索。

关键词:法律漏洞法律漏洞的填补填补技术在司法实践中,法官的判决会影响到当事人一生的命运与幸福。

当事人之所以在权利受到侵害时,愿意求救于法律,接受法院的裁决,主要是基于对法官依法审判的信仰。

如果法官可以不依法审判,则人民守法的动机将荡然无存,和谐的社会秩序也必将受到侵害。

因此,在某种程度上说,公正审判的核心就是法官依法审判,使公民能稳定的遵守法律的预期。

但是,法官若要在一切案件中都能严格依法判决,必须存在一个前提:即现有法律体系必须极端完善,几乎涵盖社会生活的全部;这样法官在审理案件时,只需要套用法律即可。

显然,任何一个法律人都清楚,这样一个没有任何法律漏洞的法律体系是不存在的。

法律必然存在漏洞。

因为,即使再谨慎制定的法律,也不能对属于法律调整范围的所有事件都提供答案。

这样,司法实践中就出现了一对矛盾,即法官必须依法审判与法律必然存在漏洞之间的矛盾。

对于这一矛盾解决方法,刑事审判可以依照罪刑法定原则来解决;但民事审判却不能因为无法律规定而驳回诉求,而只能承认在民事审判的个案中,法官有填补法律漏洞的权限。

从这个意义上讲,对于法律漏洞的填补,主要是就民事审判实践而言的。

基于此,本文论述的法律漏洞填补也主要立足于民事审判实践。

一、法律漏洞的内涵分析法律漏洞的存在是客观的、必然的。

正如拉伦茨所讲:“大家日益承认,无论如何审慎从事的法律,其仍然不能对所有——属于该法律规整范围,并且需要规整的——事件提供答案,换言之,法律必然‘有漏洞’。

”法律制定于过去,适用于现在,预测于未来。

尽管法律在制定时就存在着一定的前瞻性,但毕竟只是预测。

试论民法解释学的法律漏洞补充功能与立法论概述一、民法解释学(一)民法解释学概念民法解释学一直以来都被等同于民法学方法论。

方法一词源于希腊语,意思是:“给定的前提条件下,人们为达到一个目的而采取的行为手段和方式。

”而方法论是研究方法的理论,或者说是方法的系统论。

按照《韦伯斯特词典》的解释,方法论是指一门学科所使用的主要方法、规则和基本原理,对特定领域中关于探索的原则和程序的一种分析。

参考梁慧星老师的观点,我们可以认为民法解释学是按照解释学的一般原理对民法进行研究和适用的方法理论,是法官怎样裁判案件,在裁判中如何适用法律,如何解释法律的学说。

法官用这种方法是用来解释真实的案件,学者用这种方法是来研究法律,或称法学方法论。

民法学解释既包括对民事法律规范中的概念、术语、逻辑、规范性质、规范结构等进行的技术层面的解释,也包括隐藏于民事法律规范中的民法精神、法律价值以及立法宗旨等内涵层面的解释,还包括对民法规范出现漏洞时如何适用法律进行解释。

民法解释的方法包括文义解释、体系解释、扩张解释、限制解释、当然解释、目的解释、历史解释、合宪解释、比较法解释、社会学解释等等。

从内容上来看,民法解释学一般包括民法法源理论、民法概念体系和民法法条之逻辑结构、民法法律解释、民法法律漏洞及补充几部分。

民法解释学成为当下民法学方法论的代名词,原因是多方面的,首先民法学的发达和民法解释学的发达是密不可分的,梁慧星老师的观点认为,法解释学长期依附于民法学,而研究法解释学方法也属于民法学的附带工具,因此在法学史上民法解释学等同于法解释学,民法解释同于民法学。

其次,在对法律解释等问题探讨的时候,有学者冠以民法解释学为法学方法论,造成了民法解释学概念和法学方法论概念的等同。

(二)民法解释学存在的必要性和特点首先,法律文本存在多义性。

法律文本是由法律条文及表述法律条文的法律语言组成的。

哈特说过,法律语言并不比日常语言更准确,法律语言的局限性决定了法律的开放结构。

论法律漏洞的司法填补摘要在成文法系国家,法律漏洞的客观存在要求法官在法律缺失的状态下对法律漏洞进行司法填补。

发轫于对法律形式主义进行批判的利益衡量论,其产生之初即是为了克服形式主义的弊端,该理论认为法官要通过利益衡量对法律进行创造性解释来填补法律漏洞,并认为法律方法的应用不能仅限于逻辑推演,而应根据法律的目的对相互冲突的利益进行衡量而得出结论。

本文的主旨即是想通过对利益衡量论理论渊源和构成内容的分析,将利益衡量这一司法方法运用到法律漏洞的填补这一司法难题之中,以期为我国的司法实践提供一些建议。

本文主要分为四个部分。

第一部分主要是对有关法律漏洞概念的相关理论做了一个梳理,分别就法律漏洞的概念、特征、类型以及相关的几个理论问题展开了适量的论述,较为清楚的明确了法律漏洞的概念。

第二部分主要是对利益衡量理论的发展脉络和理论内涵展开综述,阐述了利益衡量论的产生背景及其发展历程,同时为第三部分的进一步论述做好理论铺垫。

第三部分则以利益衡量论作为法律漏洞填补的方法论基础,将利益衡量放到司法裁判的全过程之中,为法律漏洞填补理论提供一种新的研究进路。

第四部分主要阐述将利益衡量理论应用于法律漏洞填补的理论的不足。

关键词:法律漏洞,利益冲突,利益衡量,漏洞填补THE RESEARCH OF LAW GAPS FILLING ON THEASPECT OF JUDICATURE——Based on the Theory of Evaluation of InterestsABSTRACTIn the Civil Law countries, the judges have the responsibility to fill the law gaps which are objective existences under the situation of lack of law. The theory of evaluation of interests, which established on the criticism against the legal formalism, is initially to overcome the disadvantages of that formalism. This theory believes that the judges have to fill the law gaps via the method of evaluation of interest, and the way of law application is not only logic deduction, but also evaluate the conflict interests under the purpose of law in the case. The major idea of this paper tries to introduce the method of interest evaluation to solve the judicial problem about how to fill the law gaps, and hopes to provide some advice for the judicatory practice of our country.This paper is divided into four parts. The first part is mainly about the general theory of law gaps, especially about some theoretical problems of conception, characters, types, and so on. The second part is mainly about the background and development of the theory of evaluation of interests. With the foundation of the two parts above-mentioned, the third part tries to apply the theory of evaluation of interests to the process of judgment, and solve the judicatory problem of law gaps based on thattheory as a methodology. The paper ends with the deficiency of the theory of evaluation of interests on filling the law gaps in judicatory practice.KEY WORDS: law gaps, conflict interests, evaluation of interests, law gaps filling学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。

◆司法天地2016・9(中)。

综观当下我国学者对法律漏洞的理解,比较有代表性的见解大体可以概括为以下三类:首先,我国大部分学者都承认一点,即所谓法律漏洞是一种法律“违反计划的不圆满性”。

这些观点可以概括为以下两方面:一种观点认为,法律漏洞就是制定法应该规定而没有规定的。

例如刘士国在其《法律漏洞及其补充方法》中将他理解的“违反计划的不圆满性”理解为三个方面:立法当时应予规定,而由于没有认识到而没有规定;立法当时应予规定,由于立法者认识不足而没有规定;立法当时某种社会关系还没有出现,立法完成后新产生的社会关系立法中当然没有规定。

这对于法官在处理具体案件事实以及适用法律的过程中判断法律是否有漏洞以及是否能够进行法律漏洞的填补至2016・9(中)◆司法天地这里的“转用于”指向的事实上是两构成要件虽然存在些许不同之处,但应当做相同的法评价,即使法律并未清晰的规定此种情形,也可找到切合的法律原则,亦即回归到法律所包含的原则的填补方式。

在对已确认的法律漏洞进行补充的时候,法院常常采用类推适用的方法。

在此,法律适用者的出发点是,待决利益状态与法律已经规定的某个利益状态非常相似,以致立法对没有规定的事实情况也会作出相应的规定。

建设法治社会的今天,类推适用的法律漏洞填补方式也应当在私法领域找到其应有的位置,平等主体的类似案件应当得到类似的处理,否则平等主体很难在当下的法制体系中感受到公平正义。

(二)填补“隐藏的”漏洞,特别是透过目的论的限缩目的论的限缩同采取一种较为狭窄的字义限缩规范适用范围的限缩解释不同,目的论的限缩是添加合于意义要求的限制的方式填补漏洞,即借助于添加限制性的规范。

另外特别需要注意的是,以目的论限缩的方式而进行的法律漏洞的填补,是基于规定本身的意图或目的所作出,以使另一法规范目的得以达成,但附带而来的常常是另一规范的扩张适用。

以指导性案例23号孙银山诉南京欧尚超市有限公司江宁店买卖合同纠纷案为例,对于孙银山是否属于《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消费者权益保护法》)第二条即使法治国原则所表达的权力分立观念指向了立法与司法的分立,但若立法者未充分发挥其作用,司法者若不填补漏洞将危害最低的法的安定性及争议要求时,法官应当对漏洞进行适当填补。

浅析法律漏洞的填补和法律解释、八.、■前言法律规则是以高度抽象、概括的规范和概念的形式出现的,而规范和概念又是以文字的形式表达的。

因此许多法学家认为自从有了成文法,就有了对法律的理解和解释活动。

然对成文法的解释绝非一件易事。

欲使成文法能够最大限度的释放其光芒,解释者不仅要解读法律规范和法律体系的各个层面,亦需要以犀利的目光直视和剖析纷繁复杂的社会现实以及自身的价值体系和理论框架,因此法律解释学以其实用性、技术性和知识性的特点作为法学的一个分支学科荣登历史的舞台,改变了以往将法律解释仅仅局限在简单的文本解释的情况,而将视野投向以司法适用中的规则和事实的互动关系为内容的深度阐释。

本文作者通过阅读数本专家名作,对法律解释、法律漏洞以及法律漏洞的补充有了一个粗浅的认识,遂作此文。

一、法律解释“法学之目的,实不应仅以研究成文法为己足,而应研究探寻居于指导地位之活生生的法律,据以论断成文法之善恶臧否”。

故法律解释的目的“并不在于单纯地理解既存的法律文本、解释法律规则,而在于在此基础上结合具体的个案事实,由法官得出有说服力的判决”。

也就是说法律解释的目光应驻足于现实中的成文法,同时应该兼顾法律的稳定性和法律的理想即公平、正义,最终使成文法的功能在司法中得到最大的发挥。

我认为法律解释有广义和狭义之分。

(一)、狭义的法律解释传统的法律解释亦即狭义的法律解释,是指当法律规定不明确的时候,以文义、体系、法意、比较、目的、合宪等解释方法,澄清法律疑义,使法律含义明确化、具体化、正确化。

狭义的法律解释重在在文义的限度内探究立法者的意图,分为文义解释、体系解释、法意解释、比较解释、目的解释及合宪解释。

文义解释是指依照法律条文的表面意思以及通常的使用方法所作的解释。

其依据是法律规范属于社会规范,由于其针对的对象是社会的全体社会成员,因此除了个别的专业用语有其特有意义作解释外,应当以文句所具有的通常意义作解释。

文义解释在法律解释上有其不可磨灭的意义,因为无视于法律条文就会使法律有名无实,法律也将失去其安定性。

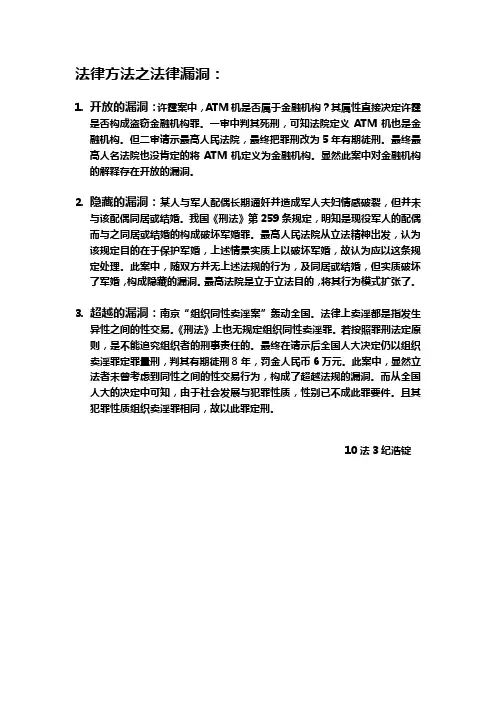

法律方法之法律漏洞:

1.开放的漏洞:许霆案中,ATM机是否属于金融机构?其属性直接决定许霆

是否构成盗窃金融机构罪。

一审中判其死刑,可知法院定义ATM机也是金融机构。

但二审请示最高人民法院,最终把罪刑改为5年有期徒刑。

最终最高人名法院也没肯定的将ATM机定义为金融机构。

显然此案中对金融机构的解释存在开放的漏洞。

2.隐藏的漏洞:某人与军人配偶长期通奸并造成军人夫妇情感破裂,但并未

与该配偶同居或结婚。

我国《刑法》第259条规定,明知是现役军人的配偶而与之同居或结婚的构成破坏军婚罪。

最高人民法院从立法精神出发,认为该规定目的在于保护军婚,上述情景实质上以破坏军婚,故认为应以这条规定处理。

此案中,随双方并无上述法规的行为,及同居或结婚,但实质破坏了军婚,构成隐藏的漏洞。

最高法院是立于立法目的,将其行为模式扩张了。

3.超越的漏洞:南京“组织同性卖淫案”轰动全国。

法律上卖淫都是指发生

异性之间的性交易。

《刑法》上也无规定组织同性卖淫罪。

若按照罪刑法定原则,是不能追究组织者的刑事责任的。

最终在请示后全国人大决定仍以组织卖淫罪定罪量刑,判其有期徒刑8年,罚金人民币6万元。

此案中,显然立法者未曾考虑到同性之间的性交易行为,构成了超越法规的漏洞。

而从全国人大的决定中可知,由于社会发展与犯罪性质,性别已不成此罪要件。

且其犯罪性质组织卖淫罪相同,故以此罪定刑。

10法3纪浩锭。

法律漏洞填补的法社会学方法法律漏洞填补的法社会学方法一、法律漏洞的界定对法律漏洞的界定,从其概念的产生上看是针对法律的司法适用的分析而产生的;法的运行的其他环节,包括立法、执法、守法等,即使不是不存在,至少是不会强调法律漏洞的问题。

只有在司法过程中,在法官适用法律解决纠纷的时候,法律漏洞才显现出来,并予以解决。

有的学者定义法律漏洞为:法律体系上违反计划的不圆满状态。

②这种概念设计有失偏颇,似乎仅仅强调了立法主体局限导致的法律空白状态。

事实上,法律漏洞外延及其广泛,其存在原因及其形式是对应的,主要有:现行制定法体系存在缺陷,法律应规定而未规定,即法律空白;法律概念模糊、相互界定不明;法律规范存在冲突;法律规则适用中明显违背法律原则等等情况。

在判例法国家,法律依据除了部分制定法外,更多大量的判例法存在,其法律漏洞针对的更多的是判例的空白或不适用的情形。

这里需要解决一个概念性的问题,就是法律空白和法律漏洞的关系。

有人认为使用“法律空白”更优于“法律漏洞”,原因在于:英美法系习惯使用法律空白;空白是中性词,不以追求圆满为前提,符合英美法的实用主义特色,漏洞带有贬义,以追求圆满、整体为前提,符合大陆法系整体思考的特点;漏洞补充在德国有特殊用法和含义。

③这种解释认为法律空白是法律漏洞的另一种更为合理的说法,至少两者可以通用。

但不论英美或德国有无特殊含义,法律漏洞所能涵盖的领域更为广泛。

“空白”在中文里的使用以不存在为界,而法律漏洞的一个重要情形在于法律有规定,但法律规则之间或法律规则与法律原则之间存在冲突,还包括在个案中法律规则违背正义等其他情形。

这些包括法律冲突在内的诸多漏洞在法律空白概念上很容易被忽略。

作为法官,卡多佐本文由收集整理首先将其审判的案件分为如下三类:第一类,事实清楚、规则适用简单明了,法官只需要解决“对事实如何适应法律规则”的问题,这类案件最易操作,数量最多;第二类,事实比较清楚、规则相对确定,但在规则适用上存在多种可能性,这类案件需要法官在多种可能中进行甄别选择;第三类,事实并不寻常、可适用的规则难以确定或很含糊,导致判决结果非常不确定,这类案件需要法官周密权衡、做出最符合正义的判决。

行政法律适用中的漏洞增补随着社会的发展,行政法律适用中的漏洞增补已经成为一项重要工作,它对于维护法律的公正性、促进社会的稳定和发展具有重要意义。

但是,在实际操作中,漏洞增补存在一些困难和挑战,需要我们认真思考如何解决。

本文将就行政法律适用中的漏洞增补进行详细阐述和分析。

一、行政法律适用中的漏洞增补概述行政法律适用中的漏洞增补指的是行政机关发现或者接受当事人的关于案件中存在的漏洞或者遗漏,通过各种方式进行相应的补救和解决。

漏洞增补旨在弥补行政法律适用中的缺陷,确保各项法律能够更加清晰、明确、公正地适用到各个案件中,从而使行政机关的工作更加顺畅,保障人民群众的合法权益。

二、行政法律适用中的漏洞在行政法律适用中,经常会出现不确定性和不完善性的问题。

表现在以下几个方面:1.法律规定不够详细且具有模糊性。

在行政法律适用中,不同案件的具体情况各不相同,一些法律条文未对特殊情况进行明确的规定,使得行政机关在裁决时难以掌握明确的法律依据。

2.实际操作中存在的困难。

行政机关在行政法律适用中面对的是多变化、复杂的案件环境,特别是在一些具体情境中,难以直接运用已有的法律规定。

这时,法律规定需要通过不同的方式来进行辅助和解释。

3.法律适用的主观性较强。

由于不同行政机关和行政人员在法律认识上存在着差异,导致法律适用的主观性较强,这也是行政法律适用中漏洞的一个因素。

4.其他方面的因素。

行政法律适用常出现因行政机关和行政人员缺乏法律知识和经验而导致的漏洞问题。

三、行政法律适用中的漏洞增补的方式前面提到,行政法律适用中的漏洞主要表现在法律规定不够明确、实际操作中困难、法律适用主观性强等方面。

当发现这些漏洞时,应及时采取相应的补救措施来弥补这些漏洞。

具体而言,漏洞增补的方式如下:1.完善法律规定。

针对法律规定不够详细且具有模糊性的现象,应当加强对法律内容的完善和规范。

通过修改现有的法律、制定新的法律或者通过解释等方式来完善法律规定,保证法律的适用性和权威性。

社会法学派的法律漏洞观及其启示在法律界,社会法学派对于法律漏洞的看法具有重要的影响力。

本文将简要介绍社会法学派的法律漏洞观,阐述其产生的原因,分析所提出的解决法律漏洞问题的方案,评价这些方案的优缺点,并总结其带给我们的启示,思考如何借鉴社会法学派的思路来弥补现行法律的不足。

社会法学派认为,法律漏洞是法律体系中不可避免的现象。

他们认为,法律作为社会规范的一种形式,总是存在一定的局限性。

法律是以文字形式表述的,而文字本身具有模糊性和歧义性,容易造成理解上的偏差和误解。

社会是不断发展和变化的,而法律往往具有一定的滞后性,难以跟上社会的步伐。

因此,社会法学派主张在法律实践中,应该充分考虑法律漏洞的存在,并采取适当的措施加以解决。

针对法律漏洞产生的原因,社会法学派认为主要有以下两个方面:法律本身的局限性。

如前所述,法律以文字形式表述,而文字具有模糊性和歧义性,容易导致法律条文的不确定性和不完整性。

法律往往具有一定的滞后性,难以跟上社会的快速发展和变化。

社会变迁与法律稳定之间的矛盾。

社会法学派认为,社会变迁是不可避免的,而法律作为社会规范的一种形式,需要保持相对的稳定性和连续性。

然而,社会变迁与法律稳定之间的矛盾往往导致法律在实际应用中产生漏洞。

为了解决法律漏洞问题,社会法学派提出了以下方案:完善立法体制。

通过建立健全的立法体制,提高立法质量和效率,使法律更加全面、准确、及时地反映社会现实和人民利益。

加强司法解释。

对于法律实践中出现的问题,司法机关应该通过解释的方式,明确法律条文的含义和应用范围,以弥补法律漏洞。

发展法学教育。

通过加强法学教育,提高法律从业者的专业素养和道德水平,使他们能够更好地理解和应用法律。

鼓励社会参与。

社会法学派认为,应该鼓励社会各界积极参与法律制定和实施过程,以促进法律的民主化和科学化。

以上方案的优点在于,从不同角度提出了解决法律漏洞问题的途径,具有积极的现实意义。

然而,这些方案也存在一定的局限性。

浅谈法律漏洞摘要:法律漏洞是指现行制定法中应当规定,但未予规定的情形。

产生法律漏洞的原因:一是立法者的自身的局限;二是社会关系的复杂多变;三是法律语言的不确定性。

关键词:法律漏洞;法理争辩;概念一、有无法律漏洞的法理争辩就法律是否存在漏洞,历来有否定说和肯定说两种观点。

否定法律存在漏洞的学说,主要集中在自然法学、概念法学和纯粹法学等。

十七八世纪的自然法学家是否认法律漏洞存在的,他们认为,自然法是客观存在的现象,是一个完整的体系,不可能存在疏漏,即便存在漏洞,也只是由于法官自身原因未能发现相应的法律规则而造成的。

可见,从自然法学的视角看,是不存在法律漏洞的。

到19世纪,概念法学盛极一时,概念法学认为法律概念是由上下不同的层属关系构成的,这些层属关系又构成一个系统的法律体系,法律体系自身具有逻辑自足性,当某个下位阶概念缺乏的时候,可以在其上位阶较为抽象的概念中寻求援助,直至在抽象的概念中演绎出待决案件所需要的具体概念。

于是,法官在案件裁判的过程中,只要从概念出发,依据形式逻辑的三段论方法进行简单地演绎,适用法律的时候像自动售货机一样,只要能够使用正确的类推规则,就能够从法律的一般规范推导出所需适用的法律规范,从而产生判决。

从其强调法律体系逻辑自足性而言,法律秩序也是不可能存在漏洞的。

由凯尔森创立的纯粹法学认为,法律秩序就是法律规范的一种等级体系,处于较低层次的法律规范的创立方式来源于该体系内更高级别的规范,而后者则由较高级的规范所决定,这种“上溯”的结果终会达到一个最高级的基本规范。

可见,以基本规范为基石和主要组成部分的法律秩序内部,各个规范的效力和原则是通过各级规范的层层委托得来的。

在这样一个法律秩序内,任何一个层级的法律规范都能够在该体系中获得其效力的理由和根据。

由此,如果在案件裁判中缺乏法律对相关内容的规定时,法官不能认为在整个法律秩序中缺乏该法律规范,而只能将这一行为看做是法官在现行法律规范层级中创设了一个来源于上级规范的不同于一般规范的个别规范。