急性化学物中毒

- 格式:ppt

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:54

化学品急性中毒现场处理规则

化学品急性中毒现场处理规则

1.吸入中毒者,应快速脱离现场,向上风转移,至空气新鲜处。

松开病患衣领和裤带,并注意保暖。

2.化学毒物沾染皮肤时,应快速脱去污染的衣服、鞋袜等,用大

量流动清水冲洗15~30分钟。

头而部受污染时,首先注意眼睛的冲洗。

3.口服中毒者,如为非腐蚀性物质,应当立即用催吐方法,使毒

物吐出。

现场可用自己的中指、食指刺激咽部、压舌根的方法催吐,

也可由旁人用羽毛或筷一端扎上棉花刺激咽部催吐。

催吐时尽量低头、身体向前弯曲,呕吐物不会呛入肺部。

误服强酸、强碱,催吐后反而

使食道、咽喉再次受到严重损伤,可服牛奶、蛋清等。

另外,对失去

知觉者,呕吐物会误吸入肺;误喝石油类物品,易流入肺部引起肺炎。

有抽搐、呼吸困难,神态不清或吸气时有吼声者均不能催吐。

4.对中毒引起呼吸、心跳停止者,应进行心肺复苏术,主要的方

法有口对口人工呼吸和心脏胸外挤压术。

5.参加救护者,必须做好个人防护,进入中毒现场必须戴防毒面具。

如时间紧迫,对于水溶性毒物,如常见的氯、氨、硫化氢等,可

暂用浸湿的毛巾捂住口鼻部。

在抢救病人的同时,应想方设法阻断泄

漏处、阻止蔓延扩散。

6.及时送医院急救。

护送者要向院方提供引起中毒的原因、毒物

名称等,如化学物不明,则需带该物料及呕吐物样品,以供医院及时

检测。

- 1 -。

[丁保乾主编.中毒防治大全.郑州:河南科学技术出版社.2006.第22-26页.]急性中毒的临床表现每种毒物在特定的条件下,作用于相对固定的靶器官,所以,中毒后的症状表现也不相同。

急性中毒的主要表现有:一、急性化学源性猝死这种情况发生不少,但也是最难预料的。

发生的原因多是由于接触高浓度的化学毒物而引起的呼吸、心跳骤停,或迟发性、慢性化学物的毒性作用所致呼吸、心跳骤停,也可因贸然进入化学物场所造成的缺氧环境,导致机体缺氧窒息所致。

引起急性化学源性猝死的主要化学物,有氰化物、硫化氢、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、氮气、甲烷、有机磷农药、碳酸钡及硝化甘油醇等。

急性化学源性猝死表现为,正常健康人或外表健康者,在接触某种化学物后出现突然死亡; 或急性中毒病人,病情已基本稳定,在病程中或恢复期突然发生意料不到的呼吸、心跳骤停; 以及长期受到化学毒物的危害,在短时间内突然发病死亡。

如接触硝化甘油和硝化甘油醇的工人,6~10年内有的可发生猝死。

在短时间内发生突然死亡,是急性化学源性猝死的共同特征。

这种突发性质的化学源性猝死,一般有危害的环境因素在起必然的规律性的作用,因此,是可以预防的,也是完全可以避免的。

二、呼吸系统吸入刺激性气体、有毒气雾或粉尘后,呼吸系统表现有:(一) 呼吸道炎症水溶性较大的刺激性气体如氨、氯、二氧化硫等,对局部黏膜产生刺激作用,引起上呼吸道黏膜充血、水肿、出血和坏死。

临床症状有咳嗽、咽痛、胸闷等。

吸入刺激性气体以及氧化镉、锰烟尘等可引起化学性肺炎。

化学性肺炎大多为广泛性支气管肺炎,临床表现与一般所见的肺炎相似,但呼吸因难与中毒症状较明显,且具有病程较长、抗生素治疗效果不显著等特点。

临床表现为咳嗽、胸闷、胸痛、气急等,白细胞总数和中性粒细胞均可增高。

(二) 呼吸道机械性阻塞氨、氯、二氧化硫等急性中毒时,可引起喉头痉挛、声门水肿,甚至发生肺水肿。

病情严重时,可发生呼吸道机械性阻塞而窒息死亡。

危险化学品中毒的临床表现,中毒机理,急救措施,应急常识包含急性硫化氢中毒,急性一氧化碳中毒,氯气中毒,急性氨中毒,甲醇中毒,氮气窒息,汽油中毒,3,4-二氯苯胺中毒,苯中毒,急性二氧化硫中毒,环氧乙烷中毒,急性氢氟酸中毒,醋酸中毒,甲醚中毒,甲酸中毒,硫磺中毒急性硫化氢中毒硫化氢有臭鸡蛋味,为无色、有毒、窒息性和刺激性气体,广泛存在于石油、化工、皮革、造纸等行业中。

废气、粪池、污水沟、隧道、垃圾池中,均有各种有机物腐烂分解产生的大量硫化氢。

吸入浓度大于300mg/m3,就可对呼吸道、眼睛产生刺激症状。

高浓度吸入可发生“闪电式”死亡。

硫化氢是一种神经毒剂,其毒性作用的主要靶器官是中枢神经系统和呼吸系统,亦可伴有心脏等多器官损害,对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。

高浓度硫化氢可直接刺激颈动脉窦和主动脉区的化学感受器,致反射性呼吸抑制。

二.临床表现1.刺激反应接触硫化氢后出现流泪、畏光、眼刺痛、流涕、咽喉部灼热感等刺激症状。

2.轻度中毒主要是刺激症状。

表现为怕光流泪,眼灼热和刺痛,咽喉灼热感,伴有刺激性咳嗽、胸闷、轻度头痛、头晕、乏力、恶心等症状。

3.中度中毒有明显的头痛、头晕等症状,轻度意识障碍;有明显的粘膜刺激症状,出现咳嗽、胸闷、视力模糊、眼结膜水肿及角膜溃疡等。

可闻及双肺干性或湿性罗音,X线胸片显示肺纹理增强或有片状阴影。

4.重度中毒具有下列临床表现之一者:昏迷,肺水肿,呼吸循环衰竭。

可发生闪电式死亡:即在接触后数秒或数分钟内呼吸骤停,数分钟后可发生心搏停止;也可立即或数分钟内昏迷,并呼吸骤停而死亡。

三.急救措施1.迅速脱离现场应立即使患者脱离现场至空气新鲜处,有条件时立即给予吸氧,保持呼吸道通畅。

现场抢救人员应有自救互救知识,防止抢救者自身中毒,并防止吸入患者的呼出气或衣服内逸出的硫化氢,以免发生二次中毒。

2.及时转送医院以对症及支持疗法为主,积极防治脑水肿、肺水肿,早期、足量、短程使用肾上腺糖皮质激素。

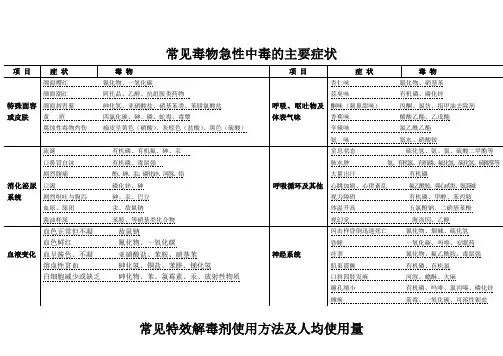

常见毒物急性中毒的主要症状

常见特效解毒剂使用方法及人均使用量

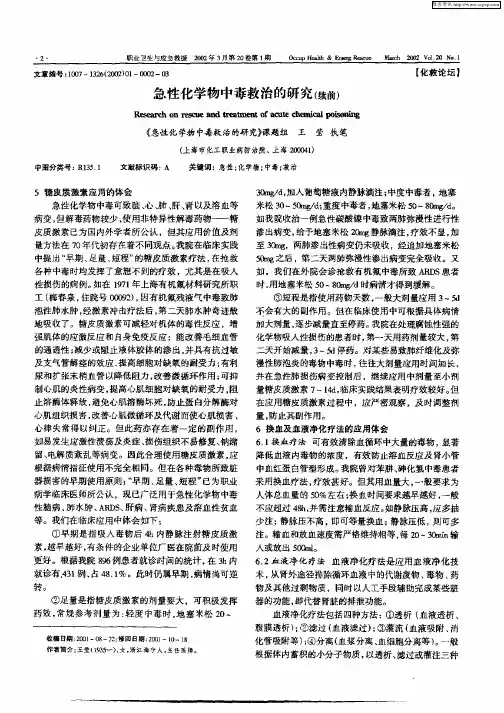

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则

常见化学毒物急性中毒临床表现特点及处理原则。

常见急性化学药品中毒的抢救应急预案

(一)发现中毒者,立即报告医生并组织抢救。

(二)根据中毒的不同途径采取不同的措施清除毒物。

1.吸入中毒者立即脱离中毒环境,移至空气清新处。

2.皮肤黏膜接触者应立即用清水或生理盐水进行冲洗。

3.口服中毒者,立即进行洗胃、反复清洗直至澄清为止,危重患者即应先进行抢救。

(三)根据接触者的毒物应用特效解毒药物。

1.有机磷中毒者应用复能剂和阿托品。

2.亚硝酸盐中毒者应用亚甲蓝。

3.急性乙醇中毒者应用纳洛酮。

4.氟乙酰胺中毒者应用乙酰胺。

5.氰化物中毒者应用亚硝酸钠一硫代硫酸钠等。

(四)对于病情危重者应立即采取相应抢救措施。

(五)对症支持治疗。

(六)密切观察患者中毒症状的改善,解毒药物的反应及患者的神志、面色,呼吸血压等情况的变化,并及时做好记录。

(七)积极做好中毒者的健康教育以及发生后的应急处理措施,防止中毒再发生。

急性中毒的特点急性中毒一般是指短时间内接触较大量毒物,迅速作用于人体后发生病变,引起症状,严重者可导致死亡。

一、急性中毒表现1.发病急骤急性中毒一般表现起病急、潜伏期短,如在高浓度硫化氢环境下,可出现“闪电样”死亡。

起病的快慢与毒物的毒性、接触毒物的剂量、个人的防护、生产场所通风状况等因素有关。

2.群体发病急性中毒多为群发性,特别在生产车间,由于事故而导致大量毒物外泄时,现场人员难以避免发生中毒。

只是轻重程度不一。

如1979年9月7日,浙江温州电化厂因液氯钢瓶爆炸导致779人中毒、59人死亡。

3.靶器官不同毒物有不同的靶器官,如急性苯中毒主要损害中枢神经系统,轻度中毒表现兴奋或酒醉态、欣快感、步态蹒跚;而重度中毒时表现谵妄、昏迷、抽搐。

也有些毒物可作用于若干靶器官,如急性铅中毒除表现剧烈头痛、呕吐、抽搐、谵妄、昏迷等中毒性脑病征象外,也可出现铅绞痛、贫血等多系统损害。

因此不同毒物所致急性中毒临床表现不一,但常以某一系统或器官的病变较为突出。

人体是一整体。

毒物对某一系统的作用,必然会引起全身反应,因此临床上必须用整体观来分析中毒全过程,才能了解毒物对人体的总的损害。

二、常见毒物来源1.生产性中毒在生产活动中由于设备的跑、冒、滴、漏或其他意外事故,导致生产工人在短时间内接触较高浓度的毒物,可引起急性中毒。

近年来国内报告建筑工地使用防水涂料因配方中含大量苯而导致工人急性苯中毒的事故多起,现场测定苯的浓度超过国家最高允许浓度达数百倍。

2.生活环境受毒物的污染氯气、氨气等有害气体在贮存、运输过程中由于不按操作规程操作导致大量泄漏,造成多起群发性中毒事故。

如1991年某日深夜,由于某公司的运输农药原料一甲胺的罐车路经江西上饶某镇时,车上贮罐阀门被树枝撞坏,罐存的2.4吨一甲胺在短时间内大量喷出,导致周围居民300余人中毒,其中39人死亡。

3.食品被毒物污染这是急性中毒的主要原因之一。

如将亚硝酸钠当作食盐、碳酸钡作为发酵粉、磷酸三邻甲苯酯作为一般机油用于磨面机,从而导致多起群发性中毒事件。

急性中毒的诊断和救治【概述】进入人体的化学物质达到中毒量产生组织和器官损害引起的全身性疾病称为中毒。

引起中毒的化学物质称毒物。

根据来源和用途不同可将毒物分为:工业性毒物、药物、农药,有毒动植物等。

急性中毒指短时间内吸收大量毒物所致,起病急骤,症状严重,病情变化迅速,不及时治疗常危及生命。

【病因】1.职业性中毒:在生产过程中接触有毒原料、辅料、中间产物、成品,或在保管、使用、运输方面,不注意劳动保护和不遵守安全防护制度,即可发生中毒。

2.生活中毒:误食、意外接触有毒物质,用药过量、自杀或谋害等,过量毒物进入人体都可引起中毒。

【中毒机制】1.体内毒物代谢(1)毒物侵入途径:毒物对机体产生毒性作用的快慢、强度和表现与毒物侵入途径和吸收速度有关。

通常,毒物可经消化道、呼吸道或皮肤黏膜等途径进入人体引起中毒。

1)呼吸道:烟、雾、蒸气、气体一氧化碳等。

2)消化道:各种毒物经口食入。

3)皮肤粘膜:苯胺、硝基苯、四乙铅、有机磷农药等。

(2)毒物代谢1)主要在肝通过氧化、还原、水解、结合、毒性降低2)少数在代谢后毒性反而增加,如对硫磷氧化成对氧磷,毒性较原来增加300倍。

(3)毒物排泄1)大多数毒物由肾排出。

2)一部分经呼吸道排出。

3)经粪便从消化道排出。

4)经皮肤、乳汁排出。

2.中毒机制:毒物种类繁多,其中毒机制不一。

1)局部的刺激腐蚀作用。

2)引起机体组织和器官缺氧。

3)对机体麻醉作用。

4)抑制酶的活性。

5)干扰细胞膜或细胞器的生理功能。

6)受体的竞争结合。

【临床表现】1.皮肤粘膜症状:烧灼伤,皮肤颜色的改变:发红、紫绀、黄染,各种皮炎。

2.眼球表现:如黄疸,瞳孔缩小或扩大,视神经炎等。

3.神经系统及精神症状:昏迷、谵妄、惊厥、肌纤维震颤、瘫痪、精神失常等。

4.循环系统症状:心律失常、心脏骤停、休克。

5.呼吸系统表现:异常呼吸气味、呼吸频率改变、呼吸增快、呼吸减慢。

上呼吸道炎症、肺炎、哮喘、肺水肿等。

6.泌尿系统表现:尿色改变、尿道炎症状、肾小管坏死、肾小管堵塞、急性肾功能不全。

急性化学物中毒分析及现场救护原则随着生产的发展和科学技术的进步,人们接触化学物质的机会和品种日益增加。

目前世界市场上可见的化学品多达200万种,其中至少有6-7万种常见于工农业生产和人民生活中,新化学物质也以每年近2万种的速度增加大约有近1千多种要投入市场使用。

这样在化学品生产、运输和使用过程中有多种因素可导致化学品有毒有害物逸散造成人员急性中毒事故的发生。

有资料显示,全世界每年要发生200多起较严重的灾害性急性化学物中毒事故,给人类的生命安全和赖以生存的大自然生态平衡带来极大的危害。

为了有效地防止和消除化学品毒性隐患根源,保护人员的身体健康,凡事故发生时现场人员能就地、就便、及时正确地采取有效的应急措施,即切断毒源、自救互救、就可以防止事故扩大,减少中毒,减轻中毒伤害,为专业防毒救护赢得宝贵时机。

1、造成急性化学物中毒的原因具有急性毒作用的化学性毒物,在正常生产、正规操作和具有完善的防护设备的情况下,一般不会发生中毒。

急性毒作用的化学物质主要存在于原料、辅助材料、中间产物(中间体)产品,付产品,也可以来自废弃物、自然分解产物,热解产物以及意外情况下的燃烧产物等。

例如,造纸、粘胶纤维制造、制革、制骨胶及有机性物质生活污水处理池中废弃物产生的硫化氢气体;含氰废液与酸性废水相遇时产生的氰化氢气体;磷化铅遇湿自然分解产生的磷化氢气体;四氯化碳等某些卤代烃类气体与明火或灼热金属物体接触时氧化生成的光气;含碳物质燃烧时产生的一氧化碳气体;硝酸胺燃烧产生的氮氧化物;晴纶燃烧时产生的丙稀晴等,都是急性毒性很大,又非原料的产品,但又都具造成急性化学物中毒的毒性来源。

在生产中生产和使用的有毒物质能造成急性化学物中毒的主要原因为以下几个方面。

1.厂房设计、建设不合理首先是工厂选址不合适,未进行建设项目卫生预评价分析,对生产和生产使用的化学物毒害作用、接触场所及对人员产生危害影响认识不清楚。

厂房狭窄,自然通风不良,通风排毒或事故通风系统不完善、效果不理想,个人防护用品缺乏或有缺陷等不良的生产环境,一旦有大量有毒气体逸出就可造成人员中毒。