中日钓鱼岛纠纷的来龙去脉

- 格式:pptx

- 大小:1.94 MB

- 文档页数:40

钓鱼岛争端与中日关系的紧张近年来,钓鱼岛争端一直是中日两国关系的重要矛盾之一。

这一争端涉及领土主权、历史纠纷和海洋资源等多个方面,给中日两国关系带来了严重的紧张局势和不可忽视的挑战。

本文将就钓鱼岛争端对中日关系的影响展开探讨。

一、钓鱼岛争端的缘由钓鱼岛争端的根源可以追溯到19世纪末。

当时,中国渔民在该岛周边捕鱼,并进行了常住,显示出中国对钓鱼岛的主权。

后来,日本通过对该岛的非法占领和强制买卖,使得该岛成为日本的一部分,并进行了一系列侵占行为。

这一过程引发了中日两国对该岛主权归属的争议。

二、钓鱼岛争端对中日关系的影响1. 外交对抗加剧:钓鱼岛争端使中日两国外交关系进一步紧张。

在争端爆发的时期,两国政府之间的外交接触减少,代表团的互访受阻,并且常态化的对峙局面成为了常态化。

2. 经济合作受阻:中日两国在经济领域的合作也受到了钓鱼岛争端的影响。

争端的升级导致两国企业之间的贸易减少,投资合作减弱,旅游业受到冲击,形成了互利互补关系被削弱的局面。

3. 安全形势恶化:钓鱼岛争端加深了中日两国的安全矛盾。

两国军队在该地区的频繁巡航和军事演习,提高了冲突和战争爆发的风险,给两国的安全环境带来了威胁。

4. 民间情感受损:钓鱼岛争端不仅影响了政府间的合作关系,也对中日两国民间情感造成了负面影响。

民众对对方国家的怀疑和敌意增加,文化交流受阻,甚至出现了一些抵制和仇视的情况,使两国民众之间的友好合作受到了影响。

三、化解钓鱼岛争端的路径1. 对话与磋商:尽管钓鱼岛争端无法立即解决,但通过坚持对话和磋商,增进相互的了解和理解,以及寻求共同认知的方法,有助于化解争端。

2. 合作共赢:中日两国可以通过开展更多的经济、文化、人文等领域的合作,扩大利益的交集,增加相互间的互信与马尔他利益。

3. 国际调解:可以考虑引入第三方的中立调解机构或国际法律机构来参与争端解决,依法公正的处理争端问题,推动寻找矛盾的最终解决方案。

国际社会也应加强监督,敦促中日两国寻找争议处理的和平途径。

钓鱼岛争端的来龙去脉中日钓鱼岛主权归属争端,源于19世纪末日本对外扩张,是历史遗留问题。

如何解决钓鱼岛争端,是两国政府面临的一项重要课题。

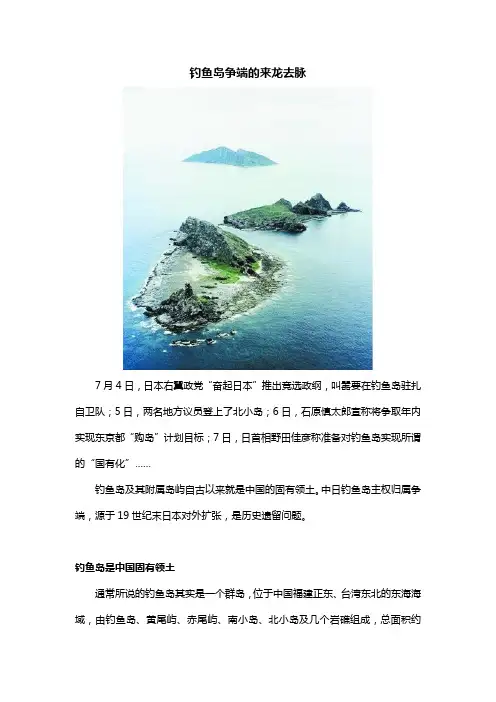

一、钓鱼岛是中国固有领土通常所说的钓鱼岛其实是一个群岛,位于中国福建正东、台湾东北的东海海域,由钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛及几个岩礁组成,总面积约6.5平方公里。

其中,钓鱼岛面积最大,约4.3平方公里,该群岛即因钓鱼岛而得名。

钓鱼岛上无人长期居住。

钓鱼岛历史上就是中国固有领土,在行政上明朝年间隶属于福建省,清朝初年起隶属于台湾。

明朝永乐元年(1403年)完成的《顺风相送》一书中,首次提到钓鱼岛。

1534年,明朝第11次册封使陈侃所著《使琉球录》,完整地记录了明朝册封琉球的航海历程,再次留下了中国人首先发现钓鱼岛的证明。

早在1561年,明朝的中国地图便将钓鱼岛纳入中国福建的海防区域内。

1562年,明朝册封使郭儒霖所著《重编使琉球录》更清楚地证实,当时中国已将钓鱼列岛中最靠近琉球的赤屿,即现在的赤尾屿作为与琉球分界的标志。

到清朝,中国与琉球的界线在钓鱼岛南面海槽一带已成为中国航海家的常识。

1719年赴琉球的清朝康熙册封使徐葆光所著《中山传信录》更加清楚地指出了他赴琉球的海上航路:从福建出发,经花瓶、彭佳、钓鱼各岛北侧,自赤尾屿达姑米山(久米岛)。

书中还援引了琉球权威学者的观点:琉球的姑米山乃“琉球西南界上之镇山”,即镇守琉球边关之山。

上述历史记载充分证明,中国明清两朝政府一直视钓鱼岛为中国领土,并将其列入中国的海上防区之内。

钓鱼岛为中国固有领土,也可从日本历史文献中得以佐证。

1785年,日本经世家林子平所著《三国通览图说》的附图“琉球三省并三十六岛之图”。

该图是以《中山传信录》为依据,采用中国的“钓鱼台”为岛名,并将钓鱼岛和中国福建、浙江用同一淡红色标出,而久米岛则同琉球一样为黄褐色。

实际上,在1868年明治维新之前,日本找不到独立言及钓鱼岛的文献,日本地图和历史资料中的“钓鱼岛”或“鱼钓岛”名称,都是从中国相关文献借用过来的。

钓鱼岛争端的来龙去脉7月4日,日本右翼政党“奋起日本”推出竞选政纲,叫嚣要在钓鱼岛驻扎自卫队;5日,两名地方议员登上了北小岛;6日,石原慎太郎宣称将争取年内实现东京都“购岛”计划目标;7日,日首相野田佳彦称准备对钓鱼岛实现所谓的“国有化”……钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土。

中日钓鱼岛主权归属争端,源于19世纪末日本对外扩张,是历史遗留问题。

钓鱼岛是中国固有领土通常所说的钓鱼岛其实是一个群岛,位于中国福建正东、台湾东北的东海海域,由钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛及几个岩礁组成,总面积约6.5平方公里。

其中,钓鱼岛面积最大,约4.3平方公里,该群岛即因钓鱼岛而得名。

钓鱼岛上无人长期居住。

钓鱼岛历史上就是中国固有领土,在行政上明朝年间隶属于福建省,清朝初年起隶属于台湾。

明朝永乐元年(1403年)完成的《顺风相送》一书中,首次提到钓鱼岛。

1534年,明朝第11次册封使陈侃所著《使琉球录》,完整地记录了明朝册封琉球的航海历程,再次留下了中国人首先发现钓鱼岛的证明。

早在1561年,明朝的中国地图便将钓鱼岛纳入中国福建的海防区域内。

1562年,明朝册封使郭儒霖所著《重编使琉球录》更清楚地证实,当时中国已将钓鱼列岛中最靠近琉球的赤屿,即现在的赤尾屿作为与琉球分界的标志。

到清朝,中国与琉球的界线在钓鱼岛南面海槽一带已成为中国航海家的常识。

1719年赴琉球的清朝康熙册封使徐葆光所著《中山传信录》更加清楚地指出了他赴琉球的海上航路:从福建出发,经花瓶、彭佳、钓鱼各岛北侧,自赤尾屿达姑米山(久米岛)。

书中还援引了琉球权威学者的观点:琉球的姑米山乃“琉球西南界上之镇山”,即镇守琉球边关之山。

上述历史记载充分证明,中国明清两朝政府一直视钓鱼岛为中国领土,并将其列入中国的海上防区之内。

钓鱼岛为中国固有领土,也可从日本历史文献中得以佐证。

1785年,日本经世家林子平所著《三国通览图说》的附图“琉球三省并三十六岛之图”。

钓鱼岛问题的由来与争端的实质第一篇:钓鱼岛问题的由来与争端的实质钓鱼岛问题的由来与争端的实质一、钓鱼岛问题的由来钓鱼岛列屿位于中国东海大陆架的东部边缘, 距中国台湾省东北大约92海里,距日本琉球群岛约73海里, 但相隔一条深1000至2000米的海沟, 该海沟成为中国和日本之间的天然分界线。

钓鱼岛列屿由钓鱼岛(413平方公里)、黄尾岛(1108平方公里)、赤尾岛(01154平方公里)、南小岛(01463平方公里)、北小岛(01302平方公里)和3 块小岛礁即大北小岛、大南小岛、飞濑岛等组成,总面积约61344平方公里。

早在明朝初期的1373年前后, 我国渔民即已发现了钓鱼岛。

据《明史》记载, 最早驻足钓鱼岛的是明朝人杨载。

1372 年, 明朝册封使杨载奉命出使琉球, 钓鱼岛位于杨载必经的航道上, 杨载的船只停靠在钓鱼岛, 并第一个驻足该岛。

1403 年, 我国文献中就有了钓鱼岛列屿的记载。

明朝永乐年间出版的《顺风相送》中记载有“福建往琉球”针路(航海指南)一节提到过“钓鱼屿、赤尾屿”等名称。

1556 年, 时任明朝浙江提督的胡宗宪, 节制海域边防, 负责讨伐日益猖獗的倭寇, 守卫包括钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿等岛屿在内的中国海区。

1561 年, 胡宗宪的幕僚、明代地理学鼻祖郑若增编纂了《筹海图编》。

该书卷一“沿海山沙图”的“福七”至“福八”中, 就标有钓鱼屿、黄尾山、赤屿等。

明朝人施永久撰的《武备秘书》卷二中更为明确地画出“钓鱼岛”、“黄尾山”、“赤屿”等岛。

日本最早有钓鱼岛记载的是1785 年日本人林子平所著《三国通览图说》, 但该书用颜色明显标示出钓鱼岛属于中国。

直到1884年, 从事海产品采集和出口的日本商人古贺辰四郎才首次涉足钓鱼岛。

这比中国人涉足并命名钓鱼岛晚了300 到500年。

在19 世纪末中日甲午战争爆发前, 日本从没有对中国拥有钓鱼岛的主权提出过异议。

1895 年, 中日甲午战争后,清王朝与日本签订了丧权辱国的《马关条约》, 此条约只明文规定割让台湾和澎湖列岛, 并没有提及此一海域的钓鱼岛列屿。

钓鱼岛争端的来龙去脉近来,中国固有领土钓鱼岛海域又起波澜。

2012年8月12日,载有14人的香港保钓船“启丰二号”从香港出发前往钓鱼岛,8月15日16时20分左右成功抵达钓鱼岛,7名保钓人员登上钓鱼岛宣示主权,其后船上全部14人被日本冲绳警方以“非法入境”嫌疑非法抓扣。

多年来,日本一而再,再而三地侵犯我钓鱼岛主权,此次事件,不仅是对中国领土主权的严重侵犯,也是对中国公民人权的严重侵犯。

一、钓鱼岛自古以来就是中国的领土(一)钓鱼岛概况钓鱼岛,全称钓鱼岛列岛(Fishing Islands),位于中国东海,距温州市约356千米、福州市约385千米、基隆市约190千米,由钓鱼岛(主岛)、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛和3块小岛礁,即大北小岛、大南小岛、飞濑岛等8个无人岛礁组成,总面积约6.344平方公里。

其中,钓鱼岛最大,面积4.3平方公里。

(二)钓鱼岛自古以来就是中国的领土自古以来,中国对钓鱼诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。

中国早在明朝就有关于钓鱼岛的历史文献记载。

例如,在明朝永乐元年(1403年)的《顺风相送》一书中就有关于“钓鱼屿”的记载。

1562年,明朝浙江提督胡宗宪编纂的《筹海图编》一书中的“沿海山沙图”,标明了中国福建省罗源县、宁德县沿海各岛,其中就有“钓鱼屿”、“黄尾山”和“赤屿”等岛屿。

日本最早有钓鱼岛记载的书面材料是1785年林子平所著《三国通览图说》的附图“琉球三省并三十六岛之图”。

然而,他也是以中国清朝康熙册封使徐葆光的《中山传信录》为依据的,该图也是采用中国的“钓鱼台”为岛名,并将钓鱼岛和中国福建、浙江用同一淡红颜色标出。

1719年日本学者新井君美所著《南岛志》一书中提到琉球所辖36岛,其中并无钓鱼岛。

1875年出版的《府县改正大日本全图》中也无钓鱼岛。

日本最早“发现”钓鱼岛,是在日本吞并琉球(1871年),将琉球国改为“冲绳县”之后的1884年。

中国最早发现、开发钓鱼岛,通过先占取得主权。

钓鱼岛争端的来龙去脉中日钓鱼岛主权归属争端,源于19世纪末日本对外扩张,是历史遗留问题。

如何解决钓鱼岛争端,是两国政府面临的一项重要课题。

一、钓鱼岛是中国固有领土通常所说的钓鱼岛其实是一个群岛,位于中国福建正东、台湾东北的东海海域,由钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛及几个岩礁组成,总面积约6.5平方公里。

其中,钓鱼岛面积最大,约4.3平方公里,该群岛即因钓鱼岛而得名。

钓鱼岛上无人长期居住。

钓鱼岛历史上就是中国固有领土,在行政上明朝年间隶属于福建省,清朝初年起隶属于台湾。

明朝永乐元年(1403年)完成的《顺风相送》一书中,首次提到钓鱼岛。

1534年,明朝第11次册封使陈侃所著《使琉球录》,完整地记录了明朝册封琉球的航海历程,再次留下了中国人首先发现钓鱼岛的证明。

早在1561年,明朝的中国地图便将钓鱼岛纳入中国福建的海防区域内。

1562年,明朝册封使郭儒霖所著《重编使琉球录》更清楚地证实,当时中国已将钓鱼列岛中最靠近琉球的赤屿,即现在的赤尾屿作为与琉球分界的标志。

到清朝,中国与琉球的界线在钓鱼岛南面海槽一带已成为中国航海家的常识。

1719年赴琉球的清朝康熙册封使徐葆光所著《中山传信录》更加清楚地指出了他赴琉球的海上航路:从福建出发,经花瓶、彭佳、钓鱼各岛北侧,自赤尾屿达姑米山(久米岛)。

书中还援引了琉球权威学者的观点:琉球的姑米山乃“琉球西南界上之镇山”,即镇守琉球边关之山。

上述历史记载充分证明,中国明清两朝政府一直视钓鱼岛为中国领土,并将其列入中国的海上防区之内。

钓鱼岛为中国固有领土,也可从日本历史文献中得以佐证。

1785年,日本经世家林子平所著《三国通览图说》的附图“琉球三省并三十六岛之图”。

该图是以《中山传信录》为依据,采用中国的“钓鱼台”为岛名,并将钓鱼岛和中国福建、浙江用同一淡红色标出,而久米岛则同琉球一样为黄褐色。

实际上,在1868年明治维新之前,日本找不到独立言及钓鱼岛的文献,日本地图和历史资料中的“钓鱼岛”或“鱼钓岛”名称,都是从中国相关文献借用过来的。

明朝初,钓鱼岛等岛屿就已属于中国版图。

1603年:日本进攻台湾失败。

1879年,日本吞并中国琉球群岛。

同年,中日两国政府曾对琉球的归属问题进行谈判。

在谈判中,双方都认为琉球共36个岛,钓鱼岛等岛屿根本不在36个岛之内。

1885年,日本把扩张目标定为钓鱼台群岛,因清王朝反对,未果。

1894年,中日爆发“甲午海战”,中国战败。

1895年1月21日,日本内阁再次讨论,决定强行占领钓鱼岛,在岛上建立标牌(实际未建)。

1895年4月17日,战败的中国被迫签订了不平等的《马关条约》,条约规定,中国割让台湾及其附属岛屿给日本。

1900年,日本政府把袭用了几百年的钓鱼岛等岛屿的名称改为“尖阁群岛”。

1945年,日本战败,台湾岛重新回到祖国怀抱,各种国际文件均明确指出,台湾及其周围岛屿归中国所有。

日本政府将附属于台湾岛的钓鱼岛等岛屿以归冲绳县管辖为借口交由美军占领。

由于琉球群岛(冲绳) 被美国托管,因此钓鱼岛也成了美军“靶场”,由美军代管。

1970年,美国把琉球群岛的管辖权交给日本,同时把钓鱼岛“送”给日本,日本遂派出军队赴钓鱼岛巡逻。

而冲绳议会亦在这一年首次提出有关钓鱼岛的“领土防卫”问题,中国声明,表示抗议。

台湾爱国青年及海外华人还发动了轰轰烈烈的“保钓运动”。

迫于舆论,美国宣布,只向日本移交钓鱼岛之行政管辖权,与主权无关。

钓鱼岛主权归属问题,由各有关方面谈判解决。

日本政府拒绝谈判。

1972年,中日建交。

周恩来提出把钓鱼岛等岛屿的归属问题挂起来,留待将来条件成熟时再解决。

当时双方就这一点达成了协议。

1978年,中日签署和平友好条约。

邓小平副总理表示,钓鱼岛问题可留日后慢慢解决。

中国政府明确宣布,搁置(钓鱼岛)主权争议,留待子孙后代解决……1979年,日本在钓鱼岛上修建了直升飞机场,海峡两岸都向日本提出了交涉和抗议。

1990年,日本青年社在钓鱼岛建灯塔,再次引发保钓风潮。

1992年,中国通过《领海及毗连区法》,写明钓鱼岛等岛屿是中国领土后,日本提出了“抗议”,我外交部重申:钓鱼岛属于中国。

钓鱼岛争端的由来中日钓鱼岛主权归属争端,源于19世纪末日本对外扩张,是历史遗留问题。

如何解决钓鱼岛争端,是两国政府面临的一项重要课题。

一、钓鱼岛是中国固有领土通常所说的钓鱼岛其实是一个群岛,位于中国福建正东、台湾东北的东海海域,由钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛及几个岩礁组成,总面积约6.5平方公里。

其中,钓鱼岛面积最大,约4.3平方公里,该群岛即因钓鱼岛而得名。

钓鱼岛上无人长期居住。

钓鱼岛历史上就是中国固有领土,在行政上明朝年间隶属于福建省,清朝初年起隶属于台湾。

明朝永乐元年(1403年)完成的《顺风相送》一书中,首次提到钓鱼岛。

1534年,明朝第11次册封使陈侃所著《使琉球录》,完整地记录了明朝册封琉球的航海历程,再次留下了中国人首先发现钓鱼岛的证明。

早在1561年,明朝的中国地图便将钓鱼岛纳入中国福建的海防区域内。

1562年,明朝册封使郭儒霖所著《重编使琉球录》更清楚地证实,当时中国已将钓鱼列岛中最靠近琉球的赤屿,即现在的赤尾屿作为与琉球分界的标志。

到清朝,中国与琉球的界线在钓鱼岛南面海槽一带已成为中国航海家的常识。

1719年赴琉球的清朝康熙册封使徐葆光所著《中山传信录》更加清楚地指出了他赴琉球的海上航路:从福建出发,经花瓶、彭佳、钓鱼各岛北侧,自赤尾屿达姑米山(久米岛)。

书中还援引了琉球权威学者的观点:琉球的姑米山乃“琉球西南界上之镇山”,即镇守琉球边关之山。

上述历史记载充分证明,中国明清两朝政府一直视钓鱼岛为中国领土,并将其列入中国的海上防区之内。

钓鱼岛为中国固有领土,也可从日本历史文献中得以佐证。

1785年,日本经世家林子平所著《三国通览图说》的附图“琉球三省并三十六岛之图”。

该图是以《中山传信录》为依据,采用中国的“钓鱼台”为岛名,并将钓鱼岛和中国福建、浙江用同一淡红色标出,而久米岛则同琉球一样为黄褐色。

实际上,在1868年明治维新之前,日本找不到独立言及钓鱼岛的文献,日本地图和历史资料中的“钓鱼岛”或“鱼钓岛”名称,都是从中国相关文献借用过来的。

中日东海争端涉及钓鱼岛主权概述中日东海争端始于对钓鱼岛主权的争议。

钓鱼岛,又称为中国名为钓鱼屿、钓鱼台等,位于东海,距中国大陆约358千米,离日本冲绳约356千米。

由于其战略地位及资源价值,中日两国在钓鱼岛的主权问题上多次发生争端,引发了地区和全球的关注。

本文将探讨中日东海争端背景、主权争议的起因和发展以及目前的现状。

背景自上世纪70年代以来,中日两国对钓鱼岛的主权问题一直存在争议。

事实上,钓鱼岛从历史上以来一直被中国统治,包括明代和清代。

然而,在1895年的甲午战争中,中国政府在《马关条约》中将台湾及其附属岛屿,包括钓鱼岛,割让给日本。

从那时起,日本开始在钓鱼岛上进行了实质性的控制,并在此后的几十年中行使主权。

主权争议的起因和发展中日钓鱼岛主权争议的起因可以追溯到20世纪70年代。

当时,中国和日本都发现了钓鱼岛周围潜在的海底石油和天然气资源。

这导致两国的竞争加剧,并引发了争端的爆发。

此后,争端在1980年代和1990年代进一步升级,包括中国和日本公务船的相互袭击,以及钓鱼岛附近海域的官方声明和军事行动。

进入21世纪后,争端仍然持续存在,并继续对中日关系产生负面影响。

双方在海洋权益、资源开发和领土划界等问题上存在分歧。

特别是在2012年,日本政府宣布将购买钓鱼岛,导致中日关系再次紧张,并引发了大规模的反日抗议活动。

目前的现状目前,中日钓鱼岛主权争议仍未解决。

双方在解决争议的方法和立场上存在差异。

中国坚持主权归属于中国,认为日本的实际控制不具有合法性。

而日本则主张存在排他性的实际统治,并强调其对钓鱼岛的主权。

此外,在国际社会中,对中日钓鱼岛争端问题的看法也存在分歧。

一些国家呼吁双方通过对话和谈判解决争端,而另一些国家则表示中立,并希望双方保持克制和对话。

尽管存在这样的争议和分歧,但目前尚未有可持续解决争端的方案。

结论中日东海争端涉及钓鱼岛的主权问题成为两个国家关系紧张的一个主要原因。

无论对于中国还是日本来说,钓鱼岛的战略地位及其潜在的资源价值都是不可忽视的。

中日钓鱼岛之争的理由对比钓鱼岛列岛位于台湾与日本之间,距台湾基隆港102海里,距日本冲绳岛240海里,由八个小岛组成,面积只有平方公里,最大的一个岛只有平方公里。

一、历史依据:中国发现钓鱼岛比日本早四百多年中国:1402年(明永乐元年)《顺风相送》航海图发现钓鱼岛并命名。

1562年时任明朝浙江提督胡宗宪编纂的《筹海图编》一书中的“沿海山沙图”,标明了中国福建省罗源县、宁德县沿海各岛,其中就有“钓鱼屿”、“黄尾山”和“赤屿”等岛屿。

可见早在明代,钓鱼岛就已被作为中国领土列入中国的防区。

1785年日本人林子平刊行的日本地图,“三国通览舆地路程全图”所标明的颜色,则清楚显示钓鱼岛是属于中国的。

1893年慈禧太后曾将钓鱼岛列屿赏予盛宣怀之诏书,其孙辈的家族成员盛承楠在1949年自江苏迁台后,更不时到其家族“产业”钓鱼岛上?石苁蓉(及其他生草药)以供制造药丸之用,他并于1970年9月9日在台北市大华晚报发表《钓鱼岛列屿?药记》。

日本:1895年,甲午战争,中国战败,与日本签订“马关条约”时,将台湾连同钓鱼岛岛割予日本。

日本才将钓鱼岛列入为日本领土,以“尖阁群岛”一词来表示钓鱼岛列屿,并划归琉球。

证明:钓鱼岛,中国比日本早发现四百多年。

钓鱼岛不是无主岛,而是中国所属,不属日本,不属琉球,日本窃钓鱼岛主权,侵中国领土是可耻、横蛮的强盗行为。

二、地质依据:钓鱼岛位于“台湾海盆地带”钓鱼岛列屿位于台湾东北方,琉球群岛主岛?绳岛的西南方,先岛诸岛(宫古、八重山三群岛)北方。

整个列屿由钓鱼屿(台)、黄尾屿、赤尾屿、南小岛及其他附近的三小礁所组成,其中以钓鱼屿最大,钓鱼岛命名由此而来。

中国:钓鱼岛列屿位于“台湾海盆”地带,处于中国东海海床边缘,亦即位于中国闽浙二省东海地区的大陆礁层边缘,是中国大陆土地及台湾岛向海内的自然延伸,全部海床地区水深在二百公尺以内。

在近百年来,台湾渔民经常在钓鱼岛列屿水域作业,并于遇到强风时把船驶往钓鱼岛及南小岛中间一条宽约一千五百公尺的海峡,当作“避风港”。

钓鱼岛之争的历史脉络与中日关系钓鱼岛位于东海中部,是中国和日本共同声索主权的领土。

自20世纪以来,中日之间一直存在钓鱼岛主权争议,成为两国关系的敏感问题。

本文将介绍钓鱼岛之争的历史脉络以及对中日关系的影响。

1、历史背景钓鱼岛作为中国领土的历史可以追溯到明代,明朝官员郑和曾多次到访此地并留下了记录。

清朝时,钓鱼岛隶属于浙江舟山县。

此后,民国时期、抗日战争以及中华人民共和国成立后,钓鱼岛一直被视为中国领土。

然而,1945年第二次世界大战结束后,日本在签署《波茨坦公告》时交出了台湾和大陆的主权,但未明确交出钓鱼岛的主权归属。

此后,美国在处理钓鱼岛问题上的不当介入也为日本声称领土主权提供了某种支持。

2、中日之间的争议1971年中日签订《中日联合声明》,确定了恢复邦交的原则,但未明确钓鱼岛的归属。

1996年,日本政府宣布将钓鱼岛及其附属岛屿“国有化”,此举引发了中国的强烈反对声音。

自此以来,中日之间的钓鱼岛争议越来越激烈。

中日双方在处理钓鱼岛主权问题上的立场截然不同。

中国认为钓鱼岛一直是中国领土,无论是历史、地理、文化等方面都具有充分的证据。

而日本则声称其对钓鱼岛及其附属岛屿拥有无可争议的主权。

中日双方在海域划界及资源开发等方面的合作也一直受到钓鱼岛主权争议的影响。

3、对中日关系的影响钓鱼岛主权争议对中日关系的影响十分严重。

由于双方在钓鱼岛问题上的立场不同,互不相让,加上历史遗留问题的影响,导致了两国关系一直处于紧张状态。

此外,钓鱼岛问题引发的民间情绪也为中日关系带来了压力。

在两国公众中,钓鱼岛主权问题一直备受关注,网络上的言论甚至可能引发民间情绪问题。

特别是一些极端分子在此问题上发表的言论甚至会升级为愤怒的抗议甚至暴力冲突事件。

总体而言,钓鱼岛主权争议成为了中日关系的一道鲜明标志。

如今,随着中日关系复苏的希望不断增加,人们希望双方能够通过对话谈判解决这一问题,减轻钓鱼岛之争对中日关系的消极影响。

钓鱼岛事件背景介绍钓鱼岛位于东海,是中国和日本两国之间的争议领土。

该岛屿群由钓鱼岛、南小岛、北小岛和黄尾屿四个岛屿组成。

钓鱼岛周围蕴藏着丰富的海洋资源,也是渔业和油气开发的重要区域。

中国和日本对钓鱼岛的领土归属问题存在长期争议。

双方的立场都坚定不移,使得钓鱼岛成为中日关系紧张的焦点之一。

钓鱼岛事件源于两国在领土归属上的分歧,并通过一系列事件和行动不断升级。

事件经过19世纪末至二战结束之前19世纪末,日本开始对钓鱼岛进行了探险和测绘,宣布其为日本的领土。

然而,中国在1895年中日甲午战争后,签订的《马关条约》中将钓鱼岛归还给中国,并被列为领土的一部分。

二战结束后,根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》,日本放弃了对钓鱼岛的主权。

20世纪70年代至今20世纪70年代,钓鱼岛重新引发中日之间的领土争端。

1971年,联合国决议中将钓鱼岛和西南诸岛归还给中国,但日本当局却不承认这一决议。

1972年,中日两国签署了《中日联合声明》,并同意将有关争议搁置不谈。

然而,1996年日本财务省将钓鱼岛的开发权转让给一家日本国内的私人公司。

这一行动激起了中国人民的强烈反对,中国政府也派遣了海警船前往钓鱼岛海域进行巡航。

随着两国间的严重紧张局势,钓鱼岛问题再度成为热点争议。

21世纪以来21世纪以来,钓鱼岛问题的紧张局势愈发升级。

中国和日本的海上巡航和宣示主权行动不断增加,双方在钓鱼岛周围海域频繁发生摩擦和冲突。

此外,媒体的报道和网络上的言论也推动了钓鱼岛问题不断升温。

中国和日本的民众在互相抵制商品、抵制旅游等方面表达了对对方国家的不满和抵制。

影响和后续发展钓鱼岛问题对中日关系产生了严重的影响。

两国之间的政治互信受到了严重破坏,双方对彼此的戒备心态加剧。

外交对话的停滞和军事力量的增强使得地区安全形势更为复杂和不稳定。

此外,钓鱼岛事件还引起了国际社会和其他国家的关注。

美国等国也表示愿意发挥调解作用,以降低中日之间的紧张局势。

但是,中日两国之间的争议依然没有解决,钓鱼岛问题仍然是两国关系中的敏感话题。

钓鱼岛问题的来龙去脉

中共永安市委党校赖秀清

一、钓鱼岛的地理概况

1、地理位置

2、组成

二、钓鱼岛问题的历史由来

(一)钓鱼岛是中国的固有领土

(二)日本对我国固有领土钓鱼岛的窃占过程

1、甲午战争,日本窃取钓鱼岛

2、二战后美国染指冲绳,催生钓鱼岛问题

3、中日建交以来,日本强化对钓鱼岛的控制

二、近期中日钓鱼岛的冲突

(一)日本“购岛”事件始末

(二)近期中日钓鱼岛冲突的原因

1、从钓鱼岛本身的战略价值看

2、从日本国内的因素看

3、从美国的因素看

(三)近期中日钓鱼岛冲突的影响

1、对中日关系的影响

2、谁是赢家-----从日本“购岛事”件看中日美战略博弈

三、钓鱼岛问题的解决对策

(一)安倍政府对华政策

(二)中国的应对之策

1。