中国南海红树林内生真菌ZZF42次级代谢产物的研究

- 格式:ppt

- 大小:644.00 KB

- 文档页数:15

三种南海海洋红树林内生真菌次级代谢产物的研究的开题

报告

题目:三种南海海洋红树林内生真菌次级代谢产物的研究

摘要:南海是我国具有重要意义的海洋资源之一,其中海洋红树林内生真菌是其中一种十分重要的生物资源。

本研究将选取三种南海海洋红树林内生真菌进行研究,分析其次级代谢产物及其生物活性,为南海海洋红树林内生真菌资源的开发和利用提供理论依据和实验依据。

研究思路:首先,将从南海海洋红树林内采集到的内生真菌进行筛选和鉴定,选取三种具有代表性的真菌进行研究。

其次,采用化学分离和纯化技术,分离并获得该三种真菌次级代谢产物。

然后,对所得次级代谢产物进行结构鉴定、生物活性测试与分析,寻找具有活性、生物功能组合的代谢物。

最后,深入研究代谢物的应用前景和开发利用方法。

研究意义:本研究将可深入了解南海海洋红树林内生真菌的代谢途径及产物与其生物活性之间的关系,为南海南海海洋红树林内生真菌资源的可持续利用、开发提供理论和实践支持。

关键词:南海海洋红树林;内生真菌;次级代谢产物;鉴定;生物活性。

固体发酵培养南海红树林内生真菌1403#次级代谢产物研究蔡奕彪蔡小玲(中山大学化学与化学工程学院海洋天然产物有机研究所;广东省生物功能分子重点实验室,广东广州510275)摘要:海洋红树林内生真菌次级代谢产物化学结构新颖、种类繁多,是天然药物先导化合物的重要来源。

本文对南海红树林内生真菌1403#进行了固体发酵培养,得到醌类等类型的化合物。

关键词:红树林内生真菌;次级代谢产物;固体培养海洋多变复杂的环境导致了海洋微生物的多样性。

海洋微生物因其特殊的生存环境而具有产生新型生物活性物质的巨大潜力。

近年来,从海洋真菌中分离鉴定了许多结构新颖的次级代谢产物,这些化合物显示了良好的抗肿瘤、抗细菌或抗真菌等生物活性,为新药的开发和各种疑难疾病的治愈提供了新的希望[1]。

红树林是一种热带盐滩上特有的植物群落,因此组成这个群落的几种主要种类在形态、生理、生态的各个方面都有它的特殊性:主要表现在胎萌现象以及根系的多样性中,以及红树林区经常受到海水的浸淹,土壤中的含盐量很高(一般在4.6~27.8‰之间),因而红树植物绝大部分属于盐生植物,具有排除或分泌盐分的结构,能将吸入体内的盐分分别经过茎、叶表面分布的盐腺排出,排在茎、叶表面的盐分晶体被雨水等淋洗掉。

如桐花树、海榄雌等植物,就有泌盐的机能,能排除过量的盐分,以适应高盐度的基质[2-3]。

在固体发酵中,菌体可以更高效地利用培养基中的营养物质,促进次级代谢产物的产生,同时,可能是因为固体发酵更好的模拟了其生活环境,且当菌株附着与固体基质上生长时,供氧丰富,生长密度大,生存竞争更为激烈,因此产生的次级代谢产物的量也会提高。

固体发酵还有含水量少,废水、废渣少,环境污染少等优点[4]。

醌类化合物(quinonoids) 指分子中具有不饱和环二酮结构(醌式结构)或容易转变为这种醌式结构的天然有机化合物。

主要包括:苯醌、萘醌、菲醌、蒽醌四类。

它是一种色素,在植物中主要存在于蓼科大黄、何首乌、虎杖;茜草科茜草、豆科决明子、番泻叶、百合科芦荟、唇形科丹参、紫草科的紫草等。

两株南海红树林内生真菌(SK7、SK11)次级代谢产物的研

究的开题报告

一、研究背景

红树林是近海地区重要的生态系统,具有天然的防风固沙、保护海岸线、保护生物多样性等功能。

同时,红树林内生微生物是具有巨大研究价值的资源之一。

其中,

红树林内生真菌能够合成大量次级代谢产物,具有广泛的生物活性和药理作用。

因此,深入研究红树林内生真菌的次级代谢产物具有重要的理论和应用意义。

二、研究目的

本研究旨在从南海红树林内生真菌中筛选出具有生物活性和药理作用的次级代谢产物,并对其进行结构鉴定和生物活性测试,为寻找新型天然产物提供科学依据和理

论指导。

三、研究内容和方法

1、采集南海红树林样品,进行微生物分离和鉴定。

2、利用高效液相色谱、气相色谱及质谱等技术对红树林内生真菌的次级代谢产

物进行分离纯化和结构鉴定。

3、通过生物活性测试,对筛选出的次级代谢产物进行药理学评价。

四、预期成果

1、从南海红树林内生真菌中筛选出具有生物活性和药理作用的次级代谢产物。

2、对筛选出的次级代谢产物进行结构鉴定和生物活性测试,探讨其可能的药理

作用和应用前景。

3、为后续糖尿病、心血管等疾病药物开发提供基础数据和理论依据。

五种南海红树林真菌次级代谢产物的研究的开题报告标题:南海红树林真菌次级代谢产物研究摘要:南海红树林是地球上独特的珍贵生态系统,其中各种微生物生物量大且物种丰富。

真菌是其中重要的组成部分,具有丰富多样的次级代谢产物。

本文采用分离纯化、质谱分析等方法,分别研究了南海红树林中5种常见真菌的次级代谢产物,并从中筛选出具有生物活性的化合物,对其进行初步的活性评价,为今后的深入研究提供参考。

内容:1. 研究背景和意义2. 研究对象与方法3. 研究进展与成果4. 展望与期望正文:一、研究背景和意义南海红树林是我国特有的生态系统,包括了红树林、海草床和珊瑚礁等生态群落,具有丰富的生物资源和生态学价值。

其中,各种微生物丰富多样,真菌作为其中的一个重要组成部分,具有很高的生物多样性和生物活性,被广泛应用于医药、农业、环境等领域。

红树林真菌的次级代谢产物具有很大的潜在应用价值,加之南海红树林真菌物种繁多、资源丰富,因此研究红树林真菌的次级代谢产物具有实际的应用价值和科学研究的意义。

二、研究对象与方法2.1 研究对象本研究选取了南海岛屿附近红树林中5种常见真菌进行研究,包括:Penicillium glabrum、Aspergillus flavus、Fusarium equiseti、Phoma sp. 和Trichoderma sp.。

2.2 研究方法采用分离纯化、质谱分析等方法,分别研究各菌株次级代谢产物,并从中筛选出具有生物活性的化合物。

实验流程如下:1. 真菌分离将采集的南海红树林样品进行分离纯化,得到单菌株。

2. 发酵条件的优化选用培养基、发酵条件进行优化,以提高次级代谢产物的产量。

3. 提取和分离次级代谢产物进行次级代谢产物的提取和分离,得到纯化的化合物。

4. 质谱分析采用质谱分析技术,结合NMR等分析方法对各纯化物进行鉴定。

5. 活性评价对筛选出的具有生物活性的化合物进行初步的活性评价,分析其对植物、微生物等的生物活性。

南海真菌代谢产物的分离、合成及活性研究的开题报告一、选题背景真菌是一类生物资源丰富的微生物,其代谢产物具有重要的医药和工业应用价值。

南海海域位于东南沿海,是一个富含生物多样性的生态系统。

南海真菌资源种类繁多、数量丰富,其代谢产物也具有较大的开发潜力。

因此,对南海真菌资源的深入研究和开发利用具有重要意义。

二、研究内容本课题旨在从南海真菌中分离出具有新颖活性的代谢产物,并通过化学合成的方式获得足量的化合物,进一步评价其生物活性。

具体包括以下步骤:1.南海真菌的分离和筛选:从南海海域分离出具有潜在活性的真菌株,并进行初步筛选。

2.分离和鉴定代谢产物:采用初步分离、精细分离和结构鉴定等技术手段,获得真菌代谢产物的结构和性质。

3.化学合成:通过化学合成获得足量的代谢产物。

4.生物活性评价:对合成后的化合物进行生物活性评价,包括抗菌、抗肿瘤等方面的活性研究。

三、研究意义通过对南海真菌代谢产物的分离、合成及活性研究,可以挖掘具有生物活性的化合物,并为药物和农药开发提供新的化合物库。

同时,该研究有助于深入了解南海真菌资源的多样性和生态学特点,为南海生态保护和海洋资源开发提供科学依据。

四、研究方法本课题涉及到微生物培养、分离、化合物提取、分离和鉴定、化学合成、生物活性评价等多个方面的技术和方法。

具体方法包括:1.真菌分离和筛选:采样、培养、形态观察、基本鉴定等。

2.代谢产物的提取、分离和鉴定:溶剂法提取、分离纯化、质谱、核磁共振、光谱等。

3.化学合成:常规有机合成方法,如酯化、缩合、加成、还原等。

4.生物活性评价:药理实验、细胞培养、微生物抑制等。

五、研究预期结果通过分离、合成和活性评价等多个步骤,预期能够获得具有新颖活性的南海真菌代谢产物,并对其进行结构和性质的表征。

同时,本课题的研究结果有望为南海真菌资源的开发和利用提供新的研究和应用思路,具有重要的应用价值和理论意义。

固体发酵两株南海红树林内生真菌的次级代谢产物研究的

开题报告

1. 研究背景

随着生物技术的不断发展,发酵技术在生产中逐渐得到应用,固态发酵具有操作简单、能耗低、产物纯度高等优点,在生物制药、食品生产等方面有着广泛的应用前景。

红树林是一种特殊的生境,内生真菌资源丰富,具有丰富的生物活性物质,研究南海红树林内生真菌的次级代谢产物对于开发新药、开发新食品等有着重要的意义。

2. 研究目的

本研究旨在通过固态发酵的方法研究南海红树林内生真菌的次级代谢产物,并对其进行分离、提纯和结构鉴定,为开发新药、新食品等提供理论依据。

3. 研究内容

(1)筛选南海红树林内生真菌,挑选两株优良菌株进行固态发酵;

(2)对固态发酵产生的代谢产物进行初步筛选和检测,并进行抑菌、抗氧化和细胞毒性活性测定;

(3)对活性成分进行分离和提纯,并进行结构鉴定和活性测试;

(4)探究固态发酵条件对代谢产物的影响。

4. 研究方法

选择南海红树林内生真菌,以不同的原料为基质进行固态发酵,收获静置培养物并通过旋转蒸发等分离手段进行分离;通过不同的化学方法对分离得到的代谢产物进行初步分离、结构鉴定和活性测试。

5. 预期结果

本研究将挖掘南海红树林内生真菌的次级代谢产物,筛选优良的真菌菌株和合适的固态发酵条件,并通过分离和结构鉴定活性成分,从而为生物制药和新食品的开发提供更多的前沿理论和丰富的实践基础。

两株红树林内生真菌次生代谢产物研究的开题报告题目:两株红树林内生真菌次生代谢产物研究摘要:红树林是一种独特的海岸生态系统,其内生真菌作为一种重要的生物体,对红树林的生态环境起到了关键作用。

本文选取两株分离自红树林的内生真菌,利用化学和分子生物学技术对其次生代谢产物进行研究和分析。

初始结果表明,这两株真菌的次生代谢产物具有较强的生物活性,并且存在药用和生物制造潜力。

进一步地,通过质谱分析等技术,对这些次生代谢产物的结构进行推断和确认,并探索其在微生物与植物相互作用中的功能和机制。

本文旨在深入探究红树林内生真菌次生代谢产物的特性和应用,为环境保护和医药开发提供科学依据。

关键词:红树林,内生真菌,次生代谢产物,结构鉴定,生物活性Abstract:Mangroves are a unique coastal ecosystem, and endophytic fungi as an important organism, have played a key role in the ecological environment of mangrove forest. In this paper, two endophytic fungi isolated from a mangrove forest were selected, and their secondarymetabolites were studied and analyzed using chemical and molecular biology techniques. The initial results showed that the secondary metabolites of these two fungi have strong biological activity and have the potential for medicinal and biological manufacturing. Furthermore, the structures of these metabolites were inferred and confirmed by mass spectrometry analysis and other technologies, and the functions and mechanisms of these metabolites in the interaction between microorganisms and plants were explored. This paper aims to explore the characteristics and applications of secondary metabolites produced by endophytic fungi in mangrove forests, and to provide scientific basis for environmental protection and drug development.Keywords: mangrove, endophytic fungi, secondary metabolites, structure identification, biological activity。

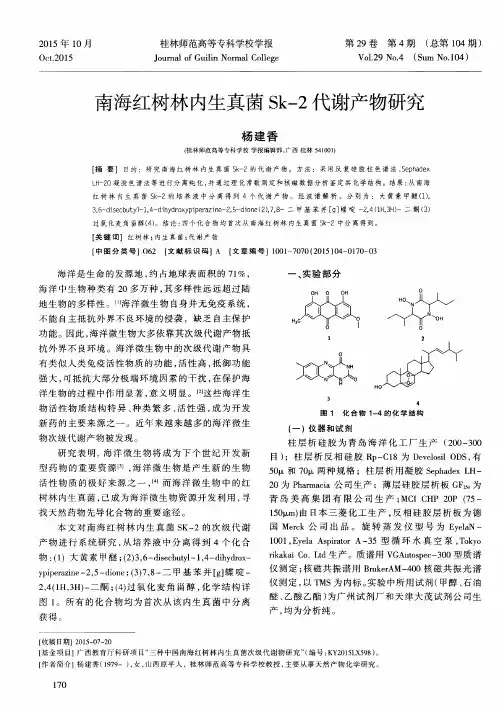

第39卷第3期黄冈师范学院学报V o l.39N o.3 2019年6月J o u r n a l o fH u a n g g a n g N o r m a lU n i v e r s i t y J u n e2019南海红树林内生真菌A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1两个新的次级代谢产物研究吴颖楠,佘志刚(中山大学化学学院,广州510275)摘要利用现代分离技术从南海红树林内生真菌A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1中分离出两个聚酮类新化合物d e h y d r o p a l i t a n t i n(1),3-h y d r o x y-2-o x o-2H-c h r o m e n e-6-c a r b o x y l i c a c i d(2)和两个已知香豆素类化合物p e s t a l a s i n E(3),3-h y d r o x y m e t h y l-6,8-d i m e t h o x y c o u m a r i n(4),通过一维和二维1H N M R和13C N M R谱图,高分辨质谱(H R E S I M S)及比对文献等解析方法确定了化合物的结构,并测试了分离化合物的α-葡萄糖苷酶抑制活性㊂关键词红树林内生真菌;次级代谢产物;α-葡萄糖苷酶抑制活性中图分类号 O629.9文献标志码 A 文章编号1003-8078(2019)03-0032-05收稿日期2019-03-05d o i10.3969/j.i s s n.1003-8078.2019.03.07作者简介吴颖楠,女,河南濮阳人,硕士研究生,主要研究方向为海洋真菌活性代谢产物㊂通讯作者佘志刚,男,湖北浠水人,教授,博士,主要研究方向为海洋天然产物和海洋药物㊂基金项目国家自然科学基金(81741162,2187713,21472251);广东省自然科学重点基金(2016A040403091);广东海洋经济发展专项基金(G D M E-2018C004)㊂T w on e w p o l y k e t i d e s f r o ms e c o n d a r y m e t a b o l i t e s o fm a n g r o v e e n d o p h y t i c f u n g u sA s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1f r o mt h e S o u t hC h i n a S e aW UY i n g-n a n,S H EZ h i-g a n g(S c h o o l o fC h e m i s t r y,S u nY a t-S e nU n i v e r s i t y,G u a n g z h o u510275,C h i n a)A b s t r a c t T w on e w p o l y k e t i d e s c o m p o u n d s i n c l u d i n g d e h y d r o p a l i t a n t i n(1),3-h y d r o x y-2-o x o-2H-c h r o m e n e-6-c a r b o x y l i c a c i d(2)a n d t w ok n o w n c o u m a r i n s c o m p o u n d s p e s t a l a s i nE(3),3-h y d r o x y m e t h y l-6,8-d i m e t h o x y c o u m a r i n(4)w e r e i s o-l a t e db y a c o m b i n a t i o n o f v a r i o u s c o l u m n c h r o m a t o g r a p h i c t e c h n i q u e s f r o mt h e e x t r a c t o fm a n g r o v e e n d o p h y t i c f u n g u s A s-p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1.T h e i r s t r u c t u r e sw e r e i d e n t i f i e do n t h e b a s i s o f1Da n d2D NM R,H R E S I M S a n d c o m p a r e d t h e l i t e r a t u r e s.T h e i s o l a t e d c o m p o u n d sw e r e e v a l u a t e d f o r t h e i rα-g l u c o s i d a s e i n h i b i t o r y a c t i v i t i e s.K e y w o r d s m a n g r o v e e n d o p h y t i c f u n g u s;s e c o n d a r y m e t a b o l i t e s;α-g l u c o s i d a s e i n h i b i t o r y a c t i v i t i e s海洋是一个庞大的生物多样性资源池,覆盖大约70%的地球表面㊂从海洋生物中分离出的化合物种类繁多㊁结构新颖㊂目前海洋来源的新结构化合物总数已经超过了3万种,并且每年还有超过1000种新结构化合物被发现[1-3]㊂到2019年3月为止,有头孢菌素㊁利福霉素㊁阿糖胞苷㊁阿糖腺苷㊁齐考诺肽㊁曲贝替定㊁甲磺酸艾日布林㊁阿特赛曲斯㊁Ω-3-脂肪酸乙酯和A p l i d i n等14种海洋药物经美国食品药品管理局(F D A),欧洲医药管理局(E M A)及澳大利亚药品管理局(T G A)批准上市㊂此外,还有32种海洋来源的天然产物处于I(11种),I I(14种)和I I I(7种)期临床实验[4-6],以上表明开发海洋药物具有巨大的前景㊂由于复杂严酷的生存环境,海洋微生物拥有独特的基因资源和代谢途径,能产生不同于陆地的㊁具有特殊结构和生理活性的产物㊂就多样性和工业化规模操作的可行性而言,海洋微生物的潜力更是远远大于其它海洋动植物㊂海洋微生物可以利用现代微生物发酵工程技术进行再生产,具有无原材料后顾之忧,不会破坏生态平衡且易实现产业化等优势,是具有远大开发前景的可再生性药物资源,为研究与开发海洋微生物制品和海洋微生物药物提供了丰富的原料㊂海洋真菌次级代谢产物是海洋微生物代谢产物的主要㊃33㊃第3期吴颖楠,等:南海红树林内生真菌A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1两个新的次级代谢产物研究来源,从2010年起,海洋真菌新的次级代谢产物占海洋微生物的比例平均超过50%,约占海洋天然产物三分之一[7],其中活性化合物超过50%㊂表明海洋真菌是发现新化合物,开发海洋药物的重要资源㊂在过去的二十年里,本课题组一直从事海洋真菌及其活性次级代谢产物研究,已经从南海红树林内生真菌中分离得到结构新颖的,具有抗癌活性㊁抗结核㊁抗炎㊁抗心血管疾病和酶抑制剂等活性的萜类,聚酮类,生物碱类等化合物[8-15]㊂在从海洋真菌中筛选新的活性次级代谢产物研究时,发现一株采自南海沿岸红树植物木榄的内生真菌A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1的粗提物具有α-葡萄糖苷酶抑制剂活性,并从中纯化出四个聚酮类化合物,包括两个新的聚酮类化合物d e h y d r o p a l i t a n t i n(1),3-h y d r o x y-2-o x o-2H-c h r o m e n e-6-c a r b o x y l i c a c i d(2)和两个已知香豆素类化合物p e s t a l a s i nE(3),3-h y d r o x y m e t h y l-6,8-d i m e t h o x y c o u m a r i n(4)(图1和图2),在药理活性测试中,新结构化合物1~2具有中等强度的α-葡萄糖苷酶抑制活性㊂图1化合物1~4结构图F i g.1C h e m i c a l s t r u c t u r e s o f c o m p o u n d s1~4图2化合物1~2的1H-1H C O S Y和HM B C相关示意图F i g.2K e y1H-1H C O S Y(b o l d l i n e)a n dHM B C(a r r o w)c o r r e l a t i o n s o f c o m p o u n d s1~21实验部分1.1仪器与试剂仪器:X4型熔点仪,上海精密仪器仪表有限公司,中国;U V-3150紫外-可见分光光度计,S h i m a d-z u,日本;S T A449F3/N i c o l e t6700S T A-I R红外仪,耐驰,德国;安捷伦核磁共振波谱仪(500M),B r u k e r B i o s p i n,瑞士;L C Q D E C A X PL C-M S质谱仪,T S Q Q u a n t u m U l t r aH R-L C-M S质谱仪,T h e r m o f i s h-e r,美国;日立H I T A C H I高效液相色谱仪,P r i m a i d e,日本㊂试剂及材料:东北大米,粗海盐,马铃薯葡萄糖琼脂,马铃薯葡萄糖水;工业级甲醇(浸泡菌体),乙酸乙酯(C P,萃取浓缩的菌液),甲醇(A R),二氯甲烷(A R),乙酸乙酯(A R),石油醚(A R),以上均从广州光华试剂公司购买;氘代试剂(S i g m a,美国);S e p h a d e xL H-20葡聚糖凝胶(G E H e a l t h c a r e,英国),柱层层析硅胶(200~300目,中国青岛),薄层层析G F254硅胶板(中国青岛)㊂1.2菌种来源及鉴定菌株A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1采自中国南海沿岸红树植物木榄的新鲜果实部位㊂通过I T S 间隔序列所得的碱基序列,利用B l a s t进行比对分析,得到匹配度为99%的菌属A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r (L N809060.1),故鉴定为杂曲霉A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r㊂该菌种目前保藏在中山大学化学学院天然室㊂1.3菌种发酵培养及提取分离菌株A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1在P D A平板活化后,转接到用高压蒸汽灭菌后的大米培养基(50g的东北大米和50m L的3ɢ盐度海盐水,60瓶,规格1000m L锥形瓶),在室温条件下培养了28天㊂所得的菌体用工业级甲醇浸泡提取三次,浓缩液用乙酸乙酯萃取三次得到粗浸膏4.3g㊂将粗浸膏溶解加入硅胶粉进行拌样,采用柱层析方法,用石油醚/乙酸乙酯(V P E/V E t O A c:8/2,7/3,5/5)梯度洗脱进行初步分离得到3个组分(F r.1~F r.3)㊂F r.2(189m g)经过S e p h a d e xL H-20柱层析(M e OH)分离后经过正相硅胶柱层析(M e O H/C D2C l2=1ʒ40)纯化得到化合物2~4;F r.3(146m g)经过S e p h a d e x L H-20柱层析(M e O H)及正相硅胶柱层析(M e O H/C D2C l2=1ʒ30)分离后又通过R P-H P L C(M e O H/㊃43㊃黄冈师范学院学报第39卷H2O=70ʒ30,1.0m L㊃m i n-1)进一步纯化得到化合物1㊂1.4α-葡萄糖苷酶抑制活性测试α-葡萄糖苷酶实验是参考一定的标准步骤[16-17]㊂以阿卡波糖(A c a r b o s e)为阳性对照,D M S O为空白对照,将被测试的化合物溶解在D M S O中,葡萄糖苷酶和底物(对硝基苯酚-α-葡萄糖苷,p N P G)溶于0.01M磷酸缓冲液(p H=7)㊂在96孔板中依次加入60μL磷酸缓冲液,20μL葡萄糖苷酶溶液,10μL样品溶液,混合均匀后在37ħ恒温条件下反应10m i n;然后再加入10μL底物,混匀后在37ħ恒温条件下反应20m i n;最后用酶标仪在单波长405n m处测试体系吸光度的变化值㊂将测试的样品浓度进行梯度稀释,按照上述步骤进行测试,每个浓度平行三次㊂分别按照下述公式计算5个梯度浓度的抑制率(抑制率在50%上下都存在),做出曲线并拟和,曲线上50%抑制率对应的浓度就是样品的I C50值㊂抑制率(%)=[(B-S)/B]*100%式中:B,加入空白对照D M S O时的吸光度变化值;S,测试样品吸光度的变化值㊂2结果与讨论化合物1,白色固体㊂高分辨质谱H R-E S I-M S给出的准分子离子峰为251.1289[M-H]-(理论值为:251.1288),分子式为C14H20O4,不饱和度为Ω=5㊂I R谱图显示有3380㊁3005㊁2950㊁2931㊁2875和1715c m-1吸收峰,可知化合物含有O H,C=O和C H=C H官能团㊂结合1D NMR和H S Q C谱图(表1)显示含有一个羰基碳,δC199.6;六个烯烃碳:δC128.4㊁132.3㊁132.5㊁139.3㊁142.3㊁151.0;两个次甲基碳:δC70.9㊁76.8;四个亚甲基碳:δC54.5㊁36.1㊁33.8㊁23.3;一个甲基,δC14.0;以上共占据4个不饱和度,则可知化合物1含有一个环㊂1H-1H C O S Y谱图显示H-4与H2-3和H-5相关;HM B C谱图显示, H2-3与C-1和C-5相关;H-4与C-2和C-6相关;H-5与C-1和C-3相关;则可得到六元环片段(图2)㊂根据H2-7与C-2和C-6相关,可知C-1位连有羟甲基㊂在1H-1H C O S Y谱图中,H-2 与H-1 和H-3 相关;H-4 与H2-5 和H-3 相关;H2-6 与H2-5 和H3-7 相关;结合H-1 与C-1和C-3存在HM B C相关,则可知C-2位连有1,3-庚二烯片段㊂在N O E S Y谱图中,H-3 与H2-3相关;H-2 与H-4 相关可知片段1,3-庚二烯的双键构型都为E式㊂1H NM R显示H-3a与H-4的耦合常数为J4,3a=3.1H z;H-3b 与H-4的耦合常数为J4,3b=3.3H z,则H-4处于e键;H-5与H-4的耦合常数为J4,5=2.9H z;N O E-S Y谱图显示H-5与H-3b相关,H-5处于a键,即两个羟基处于同侧[18]㊂化合物1命名为d e h y d r o p a l i-t a n t i n(1),经文献检索,化合物1为未见文献报道的化合物(图1)㊂表1化合物1的1D和2D NM R数据表(500/125MH z,C D C l3)T a b.11Da n d2D NM Rs p e c t r o s c o p i c d a t a(500/125MH z,C D C l3)o f c o m p o u n d1P o s i t i o nδC,t y p eδH,m u l t(J i nH z)1H-1H C O S Y HM B C1132.5,C2151.0,C333.8,C H22.99,d d(18.2,3.1);2.89,d d(18.2,3.3)C-1,C-5 470.9,C H4.40,m H-3,5C-2,C-6 576.8,C H4.29,d(2.9)C-1,C-3 6199.6,C754.5,C H24.57,d(11.6);4.39,d(11.6)C-2,C-61 128.4,C H6.86,m C-1,C-32 139.3,C H6.86,m H-1 ,33 132.3,C H6.32,d d d(15.1,8.3,1.3)4 142.3,C H6.09,m H-3 ,55 36.1,C H22.17,m6 23.3,C H21.48,m H-5 ,77 14.0,C H30.95,t(7.4)化合物2,白色粉末㊂高分辨质谱H R-E S I-M S给出其准分子离子峰为205.0143[M-H]-(理论值为: 205.0142),分子式为C10H6O5,不饱和度为8㊂结合1H及13CN M R谱图(表2),一个苯环,两个羰基,一个双键共占据了7个不饱和度,则化合物2含有一个环,表明化合物2含有一个香豆素骨架㊂1H N M R谱图第3期吴颖楠,等:南海红树林内生真菌A s p e r gi l l u s v e r s i c o l o r Z J -M L 1两个新的次级代谢产物研究显示有三个芳香质子信号峰:δH 8.10(d ,J =1.8H z ,H -5),8.00(d d ,J =8.6H z ,1.8,H -7),7.35(d ,J =8.6H z ,H -8);一个孤立烯烃质子信号峰7.10(s ,H -4)㊂在1H -1HC O S Y 谱图中,H -7与H -8相关,表明H -7与H -8处于邻位,H -7与H -5处于间位(图2)㊂HM B C 谱图显示,H -5/7与C -11相关,则表明C -6位连有羧基;H -4与C -2/5相关,可知C -2位相连羟基,从而得到化合物2的平面结构,命名为3-h y d r o x y-2-o x o -2H -c h r o m e n e -6-c a r b o x yl i c a c i d (2)(图1)㊂经文献查阅,化合物2为未见文献报道的化合物㊂表2 化合物2的1D 和2D NM R 数据表(500/125MH z ,M e t h a n o l -d 4)T a b .21Da n d2D NM Rs p e c t r o s c o p i c d a t a (500/125MH z ,M e t h a n o l -d 4)o f c o m po u n d2P o s i t i o n δC ,t y p e δH ,m u l t (J i nH z)1H -1H C O S Y HM B C 2160.4,C3143.6,C4115.7,C H 7.10,sC -2,55129.4,C H 8.10,d (1.8)C -116129.4,C 7130.0,C H 8.00,d d (8.6,1.8)H -8C -118117.0,C H 7.35,d (8.6)H -79153.4,C 10122.1,C 11169.3,C化合物3,白色粉末,质谱E I M S 给出其分子离子峰为222[M ]+,分子式为C 11H 10O 5,不饱和度为7㊂13CNM R 谱图(表3)显示有六个芳香碳:δC 155.8㊁149.2㊁137.8㊁121.5㊁104.3㊁104.0;两个烯烃碳:δC 139.6㊁130.3;一个羰基碳δC 162.5,可知化合物3为一个香豆素类化合物㊂查阅文献,鉴定化合物3为已知化合物p e s t a l a s i nE [19]㊂化合物4,无色针状晶体,质谱E I M S 给出其分子离子峰为236[M ]+,分子式为C 12H 12O 5,不饱和度为8㊂其1H 及13CNM R 谱图与化合物3相似(表3),除了在1H -NM R 谱图中多了一个甲基质子信号峰δH 3.80(s );在13CNM R 谱图中多了一个甲基碳信号峰δC 56.1,故推测C -6位的羟基被甲基化㊂经文献检索,鉴定化合物4为已知化合物3-h y d r o x y m e t h y l -6,8-d i m e t h o x yc o u m a r i n [20]㊂表3 化合物3~4的1H 和13C NM R 数据表(500/125MH z ,M e t h a n o l -d 4)T a b .31Ha n d 13C NM Rs p e c t r o s c o p i c d a t a (500/125MH z ,M e t h a n o l -d 4)o f c o m po u n d s 3~4P o s i t i o n 3 δC ,t y p e δH (J i nH z )4δC ,t y p e δH (J i nH z )2162.5,C160.4,C3130.3,C 130.9,C 4139.6,C H 7.79,s138.3,C H 7.88,t (1.7)5104.0,C H 6.54,d (2.5)101.4,C H 6.80,d (2.7)6155.8,C 157.4,C 7104.3,C H 6.70,d (2.5)103.1,C H 6.79,d (2.7)8149.2,C 148.8,C 9137.8,C 137.8,C 10121.5,C120.9,C11360.1,C H 24.48,d (1.4)59.8,C H 24.51,d (1.8)6-O C H 356.1,C H 33.80,s 8-O C H 356.7,C H 33.91,s56.6,C H 33.94,s以阿卡波糖为阳性对照,对化合物1~4进行了α-葡萄糖苷酶抑制活性筛选㊂实验结果表明,化合物1和2具有中等强度的α-葡萄糖苷酶抑制活性,I C 50分别为410.8㊁465.3μM ,优于阳性对照阿卡波糖的活性(I C 50=840.2μM )(表4)㊂㊃53㊃㊃63㊃黄冈师范学院学报第39卷表4化合物1~4的α-葡萄糖苷酶抑制活性T a b.4α-g l u c o s i d a s e i n h i b i t o r y a c t i v i t i e s o f c o m p o u n d s1~4C o m p o u n d s1234A c a r b o s eI C50/μM410.8465.3>1000>1000840.2本文从采自南海沿岸红树植物木榄的内生真菌A s p e r g i l l u s v e r s i c o l o r Z J-M L1乙酸乙酯萃取物中纯化两个聚酮类新化合物d e h y d r o p a l i t a n t i n(1),3-h y d r o x y-2-o x o-2H-c h r o m e n e-6-c a r b o x y l i c a c i d(2)和两个已知香豆素化合物p e s t a l a s i nE(3),3-h y d r o x y m e t h y l-6,8-d i m e t h o x y c o u m a r i n(4),利用1D和2D NM R,H R E S I M S及比对文献等解析手段确定了新化合物1~2结构㊂活性实验显示化合物1~2显示中等强度的α-葡萄糖苷酶抑制活性㊂参考文献:[1] B l u n t JW,C o p p BR,K e y z e r sR A,e t a l.M a r i n en a t u r a l p r o d u c t s[J].N a tP r o dR e p,2017(34):235-294.[2] B l u n t JW,C a r r o l lA R,C o p p BR,e t a l.M a r i n en a t u r a l p r o d u c t s[J].N a tP r o dR e p,2018(35):8-53.[3] C a r r o l lA R,C o p p BR,D a v i sR A,e t a l.M a r i n en a t u r a l p r o d u c t s[J].N a tP r o dR e p,2019(36):122-173.[4] M a y e rA MS,G l a s e rKB,C u e v a sC,e t a l.T h e o d y s s e y o fm a r i n e p h a r m a c e u t i c a l s:a c u r r e n t p i p e l i n e p e r s p e c t i v e[J].T r e n d s i nP h a r m a c o l o g i c a l S c i e n c e s,2010,31(6):255-265.[5] M a y e rA M S.T h eG l o b a lM a r i n eP h a r m a c e u t i c a l sP i p e l i n e[J/O L].M a r i n eD r u g s,2019:0033263[2019-03-21].h t t p://m a r i n e p h a r m a c o l o g y.m i d w e s t e r n.e d u/c l i n i c a l_p i p e l i n e.h t m l.[6]张善文,黄洪波,桂春,等.海洋药物及其研发进展[J].中国海洋药物,2018,37(3):77-92.[7] B l u n t JW,C o p p BR,K e y z e r sR A,e t a l.M a r i n en a t u r a l p r o d u c t s[J].N a tP r o dR e p,2012(29):144-222.[8] H u a n g X,H u a n g H,L iH,e t a l.A s p e r t e r p e n o i d A,aN e wS e s t e r t e r p e n o i d a s a n I n h i b i t o r o fM y c o b a c t e r i u mt u b e r c u l o-s i sP r o t e i nT y r o s i n eP h o s p h a t a s eB f r o mt h eC u l t u r e o f A s p e r g i l l u s s p.16-5c[J].O r g L e t t,2013,15(4):721-723.[9] X i a oZ,H u a n g H,S h a oC,e t a l.A s p e r t e r p e n o l s Aa n dB,N e wS e s t e r t e r p e n o i d s I s o l a t e d f r o maM a n g r o v eE n d o-p h y t i cF u n g u sA s p e r g i l l u s s p.085242[J].O r g L e t t,2013,15(10):2522-2525.[10] L i uZ,C h e nY,C h e nS,e t a l.A s p t e r p e n a c i d s Aa n dB,T w oS e s t e r t e r p e n o i d s f r o maM a n g r o v eE n d o p h y t i cF u n-g u s A s p e r g i l l u s t e r r e u s H010[J].O r g L e t t,2016,18(6):1406-1409.[11] C u iH,L i nY,L u oM,e t a l.D i a p o r i s o i n d o l e s A-C:T h r e e I s o p r e n y l i s o i n d o l eA l k a l o i dD e r i v a t i v e s f r o mt h eM a n-g r o v eE n d o p h y t i cF u n g u s D i a p o r t h e s p.S Y S U-HQ3[J].O r g L e t t,2017,19(20):5621-5624.[12] C u iH,L i uY,L i J,e t a l.D i a p o r i n d e n e s A-D:F o u rU n u s u a l2,3-D i h y d r o-1H-I n d e n eA n a l o g u e sw i t hA n t i-i n f l a m m a t o r y A c-t i v i t i e s f r o mt h eM a n g r o v eE n d o p h y t i c F u n g u sD i a p o r t h e s p.S Y S U-H Q3[J].JO r g C h e m,2018,83(19):11804-11813. [13] H u a n g H,F e n g X,X i a oZ,e t a l.A z a p h i l o n e s a n d p-T e r p h e n y l s f r o mt h eM a n g r o v eE n d o p h y t i cF u n g u s P e n i c i l-l i u mc h e r m e s i n u m(Z H4-E2)I s o l a t e d f r o mt h eS o u t hC h i n aS e a[J].JN a tP r o d,2011,74(5):997-1002. [14] L iH X,J i a n g JY,L i uZ M,e t a l.P e n i p h e n o n e sA-Df r o mt h e M a n g r o v eF u n g u s P e n i c i l l i u m d i p o d o m y i c o l aHN4-3Aa s I n h i b i t o r s o fM y c o b a c t e r i u mt u b e r c u l o s i sP h o s p h a t a s eM p t p B[J].JN a t P r o d,2014,77(4):800-806.[15] C a iR,W uY,C h e nS,e t a l.P e n i i s o c o u m a r i n sA-J:I s o c o u m a r i n s f r o m P e n i c i l l i u mc o mm u n e Q Q F-3,a nE n d o-p h y t i cF u n g u s o f t h eM a n g r o v eP l a n tK a n d e l i a c a n d e l[J].JN a tP r o d,2018,81(6):1376-1383.[16] R i v e r a-C h a'v e z J,F i g u e r o aM,G o n z a'l e zM DC,e t a l.α-G l u c o s i d a s e I n h i b i t o r s f r o maX y l a r i a f e e j e e n s i sA s s o c i-a t e dw i t hH i n t o n i a l a t i f l o r a[J].JN a tP r o d,2015,78(4):730-735.[17] R i v e r a-C h a'v e zJ,F i g u e r o a M,G o n z a'l e z M D C,e ta l.T h i e l a v i n sA,Ja n dK:α-G l u c o s i d a s e i n h i b i t o r s f r o mM E X U27095,a ne n d o p h y t i c f u n g u s f r o m H i n t o n i a l a t i f l o r a[J].P h y t o c h e m i s t r y,2013(94):198-205. [18] M y o b a t a k eY,T a k e m o t oK,K a m i s u k i S,e t a l.C y t o t o x i c a l k y l a t e dh y d r o q u i n o n e,p h e n o l,a n d c y c l o h e x e n o n e d e-r i v a t i v e s f r o m A s p e r g i l l u s v i o l a c e o f u s c u s G a s p e r i n i[J].JN a tP r o d,2014,77(5):1236-1240.[19] X u J,K j e r J,S e n d k e r J,e t a l.C y t o s p o r o n e s,c o u m a r i n s,a n d a n a l k a l o i d f r o mt h e e n d o p h y t i c f u n g u s P e s t a l o t i o p s i s s p.i s o l a t e d f r o mt h eC h i n e s em a n g r o v e p l a n t R h i z o p h o r am u c r o n a t a[J].B i o o rM e dC h e m,2009,17(20):7362-7367.[20] H u a n g H,L iQ,F e n g X,e ta l.S t r u c t u r a l e l u c i d a t i o na n d NM Ra s s i g n m e n t so f f o u ra r o m a t i c l a c t o n e s f r o m am a n g r o v e e n d o p h y t i c f u n g u s(N o.G X4-1B)[J].M a g nR e s o nC h e m,2010,48(6):496-499.责任编辑王菊平。

南海红树内生真菌1947号次级代谢产物的研究陈光英;朱峰;林永成;Vrijmoed L L P【期刊名称】《化学研究与应用》【年(卷),期】2007(019)001【摘要】红树植物是一类生长于潮间带的乔灌木的通称。

近年来,国内外对红树内生真菌代谢产物的研究呈快速发展趋势。

本课题组自上世纪90年代以来开始研究南海红树内生真菌代谢产物,迄今已从南海红树内生真菌分离得到许多有意义的代谢产物.【总页数】2页(P98-99)【作者】陈光英;朱峰;林永成;Vrijmoed L L P【作者单位】海南省热带药用植物化学重点实验室,海南师范学院化学系,海南,海口,571158;中山大学化学与化学工程学院,广东,广州,510275;佛山科学技术学院化学与化工系,广东,佛山,528000;中山大学化学与化学工程学院,广东,广州,510275;香港城市大学生物和化学系,中国,香港【正文语种】中文【中图分类】O629.72【相关文献】1.南海红树林内生真菌Cephalosporium sp.(2090#)次级代谢产物研究 [J], 魏美燕;李尚德;陈须堂;邵长伦;佘志刚;林永成2.南海红树林内生真菌Fusarium solani 387#次级代谢产物研究 [J], 宋双;薛艳钰;陆勇军;李静;廖宝林;刘岚3.南海红树林内生真菌B2次级代谢产物研究 [J], 张奕;杨昌;许芳;刘岚;林永成4.南海红树林内生真菌ZZF13次级代谢产物的研究 [J], 夏雪奎;李庆;邵长伦;刘昌衡;佘志刚;林永成5.南海红树林内生真菌Aspergillus versicolor ZJ-ML1两个新的次级代谢产物研究 [J], 吴颖楠;佘志刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

南海红树林内生真菌No.B4代谢产物研究杨瑞云;邵长伦;蒋丽萍;梁敏;余志刚;林永成【期刊名称】《广西师范大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2009(027)001【摘要】首次对南海红树林内生真菌No.B4的代谢产物进行研究,从该菌的培养液中分离得到6个环二肽化合物,利用波谱技术确定其结构分别为环(亮氨酸-丙氨酸)(1)、环(亮氨酸-甘氨酸)(2)、环(脯氨酸-丙氨酸)(3)、环(苯丙氨酸-丙氨酸)(4)、环(苯丙氨酸-甘氨酸)(5)和环(苯丙氨酸-苯丙氨酸)(6).【总页数】3页(P47-49)【作者】杨瑞云;邵长伦;蒋丽萍;梁敏;余志刚;林永成【作者单位】广西师范大学,化学化工学院,广西,桂林,541004;中山大学,化学与化学工程学院,广东,广州,510275;中国海洋大学,医药学院,山东,青岛,266003;广西师范大学,化学化工学院,广西,桂林,541004;广西师范大学,化学化工学院,广西,桂林,541004;中山大学,化学与化学工程学院,广东,广州,510275;中山大学,化学与化学工程学院,广东,广州,510275【正文语种】中文【中图分类】O629.9【相关文献】1.南海红树林内生真菌Sk-3代谢产物研究 [J], 杨建香2.南海红树林内生真菌Sk-4代谢产物研究 [J], 杨建香3.南海红树林内生真菌Sk-2代谢产物研究 [J], 杨建香4.南海红树林内生真菌 Aspergillus sp.9H 次级代谢产物的研究 [J], 王艳磊;蓝雄;黄华容;张焜5.南海红树林内生真菌Aspergillus versicolor ZJ-ML1两个新的次级代谢产物研究 [J], 吴颖楠;佘志刚因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。