各朝代文书种类和文书工作机构变迁

- 格式:ppt

- 大小:126.50 KB

- 文档页数:5

中国公文发展史公文是指国家机关、组织以及企事业单位在进行行政管理和公共服务活动中所使用的正式文件。

作为组织和管理工作的重要工具,公文在中国历史上有着悠久的发展历程。

本文将从古代的封建时代、清朝的机构设立、民国时期的变革以及建国后的发展等方面,探讨中国公文的发展史。

一、封建时代的公文在古代的封建时代,百官治理国家,早已有了类似于公文的文件。

封建时期的公文多以牌匾、公文贴、金石刻碑等形式存在。

这些公文常用于国家重要的政治、军事、法律等事务的公示和记录,起到了重要的档案和传达作用。

二、清朝的机构设立清朝是中国历史上最后的封建王朝,也是中国公文制度发展的重要时期。

清朝开设了专门负责处理公文的机构,如内阁、六部、都察院等。

这些机构在公文上的使用标准化,使用了一系列的格式和规范,如标题、正文、签发等,为后来的公文制度奠定了基础。

三、民国时期的变革辛亥革命后,中国进入了民国时期。

此时,公文制度经历了一系列的变革。

1912年,建立了中华民国,公文制度发生了显著的变化。

民国时期的公文具备了更为严格的分类和规定,如公文分为命令、公告、通告、函电等,为公文的管理和使用带来了更高的效率。

四、建国后的发展1949年,中华人民共和国的成立标志着中国进入了社会主义时代。

在新中国的建设中,公文发挥了重要的作用。

为了适应社会主义建设的需要,中国制定了一系列的法规和文件,如《中华人民共和国政府公文处理办法》等,明确了公文的分类、颁发、存档等具体操作,确保了公文的规范和效率。

总结中国公文发展史是中国历史演进的缩影,也是国家治理体系和能力现代化的重要组成部分。

从封建时代的牌匾到新中国的公文文件,中国公文制度经过了漫长的发展,逐步形成了一套规范、高效的文件管理制度。

随着信息技术的发展和社会的进步,公文的形式和内容也在不断更新和优化。

相信在未来,中国的公文制度将继续不断发展,为国家治理和社会服务提供更好的支撑。

我国历代公文体制、名称、用途简介

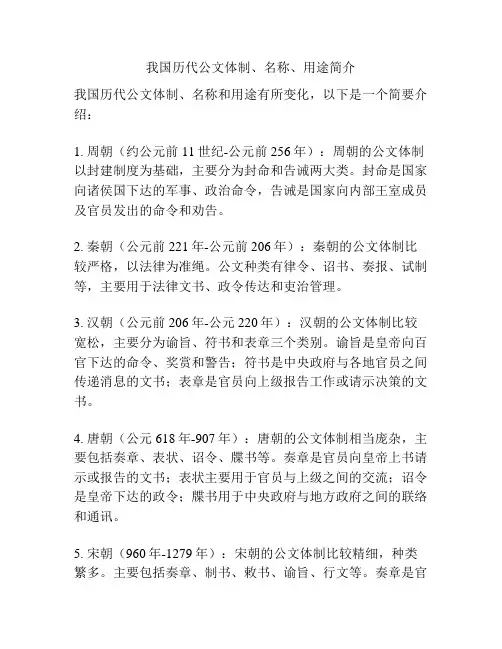

我国历代公文体制、名称和用途有所变化,以下是一个简要介绍:

1. 周朝(约公元前11世纪-公元前256年):周朝的公文体制以封建制度为基础,主要分为封命和告诫两大类。

封命是国家向诸侯国下达的军事、政治命令,告诫是国家向内部王室成员及官员发出的命令和劝告。

2. 秦朝(公元前221年-公元前206年):秦朝的公文体制比较严格,以法律为准绳。

公文种类有律令、诏书、奏报、试制等,主要用于法律文书、政令传达和吏治管理。

3. 汉朝(公元前206年-公元220年):汉朝的公文体制比较宽松,主要分为谕旨、符书和表章三个类别。

谕旨是皇帝向百官下达的命令、奖赏和警告;符书是中央政府与各地官员之间传递消息的文书;表章是官员向上级报告工作或请示决策的文书。

4. 唐朝(公元618年-907年):唐朝的公文体制相当庞杂,主要包括奏章、表状、诏令、牒书等。

奏章是官员向皇帝上书请示或报告的文书;表状主要用于官员与上级之间的交流;诏令是皇帝下达的政令;牒书用于中央政府与地方政府之间的联络和通讯。

5. 宋朝(960年-1279年):宋朝的公文体制比较精细,种类繁多。

主要包括奏章、制书、敕书、谕旨、行文等。

奏章是官

员向皇帝上报或请求决策的文书;谕旨是皇帝向官员下达的命令;行文是官员之间传递命令和通知的文书。

以上是对我国历代公文体制、名称和用途的简要介绍,每个朝代的公文体制都有其特色和变化。

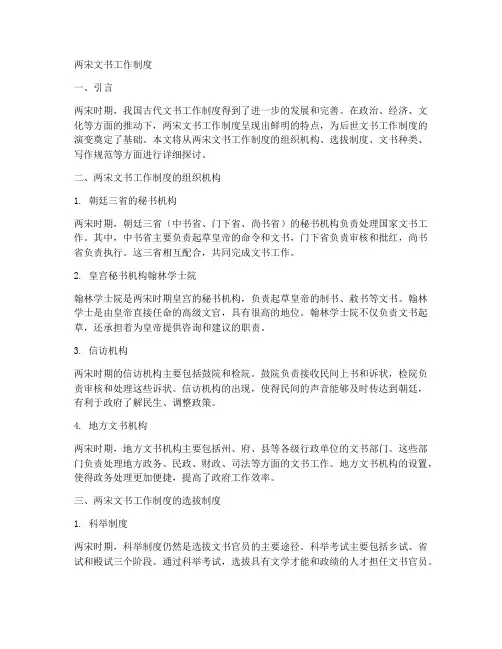

两宋文书工作制度一、引言两宋时期,我国古代文书工作制度得到了进一步的发展和完善。

在政治、经济、文化等方面的推动下,两宋文书工作制度呈现出鲜明的特点,为后世文书工作制度的演变奠定了基础。

本文将从两宋文书工作制度的组织机构、选拔制度、文书种类、写作规范等方面进行详细探讨。

二、两宋文书工作制度的组织机构1. 朝廷三省的秘书机构两宋时期,朝廷三省(中书省、门下省、尚书省)的秘书机构负责处理国家文书工作。

其中,中书省主要负责起草皇帝的命令和文书,门下省负责审核和批红,尚书省负责执行。

这三省相互配合,共同完成文书工作。

2. 皇宫秘书机构翰林学士院翰林学士院是两宋时期皇宫的秘书机构,负责起草皇帝的制书、赦书等文书。

翰林学士是由皇帝直接任命的高级文官,具有很高的地位。

翰林学士院不仅负责文书起草,还承担着为皇帝提供咨询和建议的职责。

3. 信访机构两宋时期的信访机构主要包括鼓院和检院。

鼓院负责接收民间上书和诉状,检院负责审核和处理这些诉状。

信访机构的出现,使得民间的声音能够及时传达到朝廷,有利于政府了解民生、调整政策。

4. 地方文书机构两宋时期,地方文书机构主要包括州、府、县等各级行政单位的文书部门。

这些部门负责处理地方政务、民政、财政、司法等方面的文书工作。

地方文书机构的设置,使得政务处理更加便捷,提高了政府工作效率。

三、两宋文书工作制度的选拔制度1. 科举制度两宋时期,科举制度仍然是选拔文书官员的主要途径。

科举考试主要包括乡试、省试和殿试三个阶段。

通过科举考试,选拔具有文学才能和政绩的人才担任文书官员。

2. 举荐制度除了科举制度外,两宋时期还实行举荐制度。

官员和士人可以通过举荐,推荐有才能的人才担任文书官员。

举荐制度为选拔文书官员提供了另一种途径,有利于发掘和培养人才。

3. 世官制度世官制度是指官员子弟可以继承父辈的官职。

两宋时期,世官制度在文书官员选拔中仍有一定地位。

部分文书官员通过世官制度进入官场,但这一制度并非主要选拔途径。

中国文书工作的产生及早期发展文书工作是一种古老的职业,在中国有着悠久的历史。

古代的文书工作是指管理和处理各种文书资料的工作,它在中国早期就已经存在,并且在不同历史时期都有着不同的发展轨迹。

本文将从文书工作的产生和早期发展角度,探讨中国文书工作的发展历程。

文书工作最早可以追溯到中国古代的秦汉时期。

那个时候,文书工作主要是由吏员来负责,他们负责处理国家各种文件、公文和档案,以及管理官方文书和记录。

随着国家的不断发展和壮大,文书工作也随之不断扩大和完善。

在汉代,设置了专门负责文书工作的机构,如太史令、尚书等,这些机构为文书工作的专业化发展奠定了基础。

隋唐时期,文书工作进一步得到了完善和规范。

唐代官员刘知几在《文书三例》中对文书处理的原则和方法进行了系统总结,形成了一套比较完整的文书处理制度。

这一时期,文书工作的范围不断扩大,处理的文书种类和数量也在逐步增加。

文书工作人员也得到了更多的重视和培养,培养了一大批文书工作精英。

宋代是中国文书工作发展的一个重要时期。

宋朝设置了明史馆、起居注等专门机构,对文书工作进行了专门化管理。

宋代还建立了官吏制度,为文书工作的规范化和标准化提供了制度保障。

在宋代,文书工作人员也逐渐形成了一套严格的职业道德和职业素养,成为当时社会中的一支重要力量。

明清时期,文书工作经历了一些变革,但总体上保持了稳定发展。

明代成立了国子监,培养了一批优秀的文书工作人员,对文书工作的人才培养起到了一定的推动作用。

而清代对文书工作的管理也更加严格,加强了文书工作的规范化和制度化,进一步提升了文书工作人员的地位和职业素养。

中国文书工作的产生和早期发展,是在官僚体制下逐步形成和发展的。

它始终承载着国家和社会的管理与运行,是管理、处理各种文书资料的重要工作。

随着时代的发展和变迁,文书工作也不断发展和完善,扩大了其职能和范围,成为了社会管理和组织中不可或缺的一部分。

在中国古代文书工作的基础上,现代文书工作正在不断发展壮大。

古代公文文种变迁原因探析公文作为政府机构和企事业单位内部的重要文书,其历史可以追溯到古代。

随着时代的变迁,公文文种也经历了多次变革。

本文将分别从秦汉时期、唐宋时期、明清时期三个时期出发,深入探讨古代公文文种变迁的原因及其对社会政治、经济和文化的影响。

在秦汉时期,随着中央集权制度的建立,统治者对公文文种进行了统一规范。

这一时期,公文的文种主要包括诏令、奏疏、策令、制书、檄文等。

秦始皇统一六国后,诏令成为国家最高法律和行政命令,具有至高无上的地位。

汉代时期,奏疏成为官员向皇帝进言的重要途径,包括章、表、议、奏、对策等形式。

策令、制书、檄文等文种也在不同场合得以运用。

这一时期公文文种变迁的原因主要是为了满足中央集权制度下统治者的需求。

中央集权制度要求国家的政治、经济和文化权力高度集中,因此,统治者需要规范公文文种,以确保政令畅通,有效地维护国家稳定。

唐宋时期,经济繁荣,文化发展,公文文种也得到了进一步的丰富和发展。

唐代的公文文种主要包括诏、令、敕、表、状、策、判、笺八类,其中诏令作为皇帝的最高命令,具有极高的权威性。

宋代在承袭唐代文种的基础上,又新增了若干文种,如札子、申状、牒等。

这一时期公文文种变迁的原因主要在于统治者对行政事务细化管理,以及满足日益复杂的政治和经济需求。

丰富的公文文种使政府机构能够更加具体地表达各类事务的实际情况,提高行政效率,更好地服务于当时的政治和经济需求。

明清时期,中央集权制度进一步强化,公文文种逐渐简化,主要保留了圣旨、御批、题本、奏疏等。

其中,圣旨和御批代表了皇帝的最高意志,具有极高的法律效应。

题本和奏疏则成为地方官员向中央汇报工作、提出建议的主要途径。

这一时期公文文种变迁的原因主要是为了满足中央集权制度下统治者的进一步需求。

随着政治体制的日益严苛,公文文种数量逐渐减少,以突出皇帝的权威性。

同时,为了防止地方官员擅权和专权,中央政府对题本和奏疏的内容和程序也进行了严格规定。

中国文书工作的产生及早期发展文书工作是一项重要的行政管理工作,它的产生和发展与中国古代政治、社会、经济等诸多因素息息相关。

早期的文书工作在中国可以追溯到古代的秦朝。

在当时乡村社会的政治组织和行政管理中,就已经存在有一定的文书工作。

在古代中国,文书工作主要是指对各种行政、政治、经济等方面的文件、档案、记录等进行管理和保管的工作。

而这些文件的产生和管理,有赖于古代社会的发展,各种制度的形成以及政治、经济、宗教、文化等因素的影响。

在这些因素的共同作用下,文书工作逐渐成为了古代政府和社会组织中不可或缺的重要工作。

在中国古代,文书工作的产生和早期发展,有着明显的阶段性特征。

可以大致分为秦汉时期、隋唐时期和宋明时期三个阶段。

在不同的历史时期,古代文书工作都有着自己的特点和发展规律。

下面我们将逐一对这三个阶段进行介绍。

秦汉时期是中国古代文书工作产生的时期。

在这个时期,由于秦始皇对统一中国的重视和行政管理的需要,文书工作开始逐渐形成。

在秦朝和汉朝时期,政府设立了许多机构和部门,用来处理各种政务事务,同时也产生了大量的文件和档案。

这些文件和档案的产生和管理,逐渐形成了一套相对完善的制度和方法,成为古代文书工作的雏形。

隋唐时期是中国古代文书工作发展的时期。

在这个时期,中国的政治、经济、文化等方面都取得了长足的发展,文书工作也随之得到了进一步的完善。

在隋唐时期,政府建立了一套较为完备的文书管理制度,包括秘书省、门下省等机构,用以处理和管理各种文书档案。

当时还出现了许多专门负责文书工作的官吏,他们在文书工作中的地位和作用得到了进一步的提高。

随着政府机构的不断扩大和各种文书档案的不断增加,文书工作也日益显现出其重要性和必要性。

宋明时期是中国古代文书工作的发展时期。

在这个时期,中国社会的政治、经济、文化等方面都达到了一个相对稳定和繁荣的时期,文书工作也得到了较大的发展。

宋朝和明朝时期,政府对文书工作进行了一系列的改革和完善,特别是出现了许多新的文书制度和方法。

中国文书工作的产生及早期发展中国文书工作的产生可以追溯到古代的秦汉时期,当时帝王统治者为了管理国家的事务,需要将重要的文件和文件记录下来,以便于查阅和管理。

这就导致了文书工作的出现。

早期的文书工作主要是由官员负责完成的,在汉代,设立了尚书、侍郎、尚令等文书处理职位,他们负责管理文书的起草、传递、归档等工作。

这些文书也被称为“帝王之法”,是国家政权的象征。

在魏晋南北朝时期,文书工作得到了进一步的发展。

当时形成了以官僚为主导的官府体制,文书工作成为官府工作的重要组成部分。

文书工作职位的设置也更加细化,根据不同的职能和级别,分设了诸曹、台谏等机构,负责处理各种文书工作,如起草政令、律令、宣传资讯、颁发公告等。

到了隋唐时期,文书工作进一步规范化和制度化。

唐太宗开创了科举制度,律定官员的选拔和考核标准,具备一定文书写作技巧和文化素养成为担任文职岗位的前提条件。

隋唐时期的皇帝还设置了御史台、尚书省等机构,专门负责各级行政机构的文书处理工作。

他们起草政令、整理历史、编纂文集、撰写诏令等,维护国家政权的稳定和正常运转。

宋代时期,文书工作进一步规范,并出现了一些专门从事文书工作的机构。

朝廷设立了翰林院,负责起草诏令、谕旨、表章等最高级别的文书,这些文书都需要经过翰林院成员的推敲和审查,以确保语言准确、格式规范。

翰林院还负责选修官员的才学、修撰官方史书等任务。

明清时期,文书工作进一步专业化和细致化。

明朝设立了六部,各部门职权分明,文书工作也日趋细化。

清朝则进一步规范文书的结构和格式,要求使用特定的规定字体和纸张,以确保文书的正式和统一。

中国文书工作的产生与早期发展主要与政权管理和官僚制度有关。

文书工作的进一步规范和专业化,也与社会制度的发展和政治文化的需要密切相关。

通过文书工作,政府能够有效地管理文件、传达指令、沟通信息,早期的文书工作也为后来的行政管理奠定了基础。

唐宋间选官文书及其裁决机制的变化本文旨在探讨唐宋时期选官文书及其裁决机制的变化。

通过深入研究这一时期的历史文献和学术著作,本文将分析这一变化对当时社会、政治和经济的影响。

选官制度是中国古代政治制度的重要组成部分。

随着时代的变迁,选官文书及其裁决机制也经历了许多变革。

本文将重点唐宋时期选官文书及其裁决机制的变化,并深入探讨这一变化对当时社会、政治和经济的影响。

在唐朝时期,选官文书主要以诏令、奏疏为主。

到了宋朝,文书的种类明显增多,包括策、帖、牒等多种形式。

这些文书的广泛应用,使得各级官员在处理政务时更加得心应手。

唐宋时期,选官文书的内容也逐渐规范化。

宋朝对文书的书写格式、用语以及提交程序都作了明确规定。

这种规范化不仅提高了文书的效率,也使得当时的政治运作更加有序。

在唐朝时期,选官文书的裁决主要由中书省和门下省负责。

而到了宋朝,选官文书的裁决逐渐转向以君主为中心的决策机制。

这种变化体现了当时君主专制的加强。

宋朝对选官文书的裁决程序也进行了调整。

过去,文书的裁决主要依赖官员的个人的判断。

而到了宋朝,裁决程序变得更加规范化和制度化。

这反映了当时政治制度的发展和成熟。

唐宋间选官文书及其裁决机制的变化,对当时的社会、政治和经济产生了深远影响。

这种变化强化了君主的权力,进一步巩固了封建统治秩序。

规范化、制度化的文书处理方式提高了行政效率,对于当时的社会经济发展起到了积极推动作用。

新的文书种类和裁决机制的出现,也促进了官员们的文化素质和专业技能的提升,推动了文化教育事业的发展。

本文通过对唐宋时期选官文书及其裁决机制变化的深入研究,揭示了当时社会、政治和经济生活中的一些重要变化。

这些变化体现了封建制度的不断完善和成熟,同时也推动了社会的发展与进步。

唐宋时期的选官制度改革在历史上具有重要地位,对于我们理解封建社会的运作机制和演变历程具有重要意义。

当前,对于唐宋间选官文书及其裁决机制的研究已经取得了一些成果,但仍有许多可以进一步探讨的问题。

第二章我国历代文书及文书工作概述第一节公务文书的产生及其演变一、公文的产生(一)公文产生的条件1.文字的出现;2.国家的产生。

(二)我国最早的公务文书——甲骨文书至今为止,我国发现的最早的文书是殷商时代的甲骨文书。

1.甲骨文书的发现:●河南安阳小屯村●王懿荣●15万片左右2.甲骨文书的材料:‚甲骨‛的制成材料主要是乌龟的腹甲,也有牛的肩胛骨,还有少量的人头骨和兽骨。

我们所说的‚甲骨‛是‚卜用甲骨‛的简称,分为刻辞和不刻辞的两种,通常所指的‚甲骨‛是刻辞的甲骨。

3.甲骨文书的内容:甲骨文书是殷商王朝政务活动的记录。

包括祭祀、天时、征战、王事、旬夕(对今夕来旬的卜问)等。

可以分为:(1)占卜文书(甲骨卜辞),记录占卜的时间、求告的事件、显示的征兆及日后应验结果;(2)记事刻辞,记录非占卜的事件;(3)表谱刻辞(包括祭祀谱和家谱)。

4.甲骨文书的撰制:有一定的结构和制作过程。

●结构:完整的占卜文书大致包含四部分,即前辞、命辞、占辞和验辞。

●制作:大致要经过取材、锯削、刮磨、钻凿、灼兆、刻辞、书辞、涂辞、刻兆等九道程序。

还没有统一的规格。

文书由史官负责镌刻并在文书上签名。

5.甲骨文书的价值:是后世研究商代的政治、军事、经济、社会组织、思想信仰、风俗习惯等的极其珍贵的史料。

二、公文的演变公文自产生后,在表达手段、物质构成形态、名称及结构程式、文种等方面均发生了重大变化。

(一)表达手段的变化1.人类表达手段的变化2.文书表达手段的变化:对刻契加书文字(二)范围的纯化与类似事物的区分标准不断明确。

(三)物质构成形态的变化文书的物质构成形态包括:书面载体显字材料书写工具至东汉发明了纸,这是文化史也是文书史上的大革命。

文书用纸之后,引起了文书本身形式及各种有关文书制度的变化:第一,文书从竹木的篇或版等形式变为卷轴式。

卷始于帛而广用于纸。

把若干纸张粘连起来,成一横幅,用一根木棒做中心,自左而右围绕着木棒卷起来成为一束(自左至右,开头的内容能在最外面),这叫卷子,这根细木棒叫做轴。

我国历代公文体制、名称、用途简介为了让写作爱好者较系统地了解我国历史上公牍的种类、用途及其演变情况,现以近人徐望之《公牍通论》中所列九十余种从三代到清末民初的公文体制为基础,参照明代吴讷《文章辩体序说》和徐师曾《文体明辩序说》中有关同一体裁的介绍,并征引近人许同莘《公牍学史》一书中的有关论述以及《辞源》和其他史籍中的资料,相互补充,撮为此篇,共介绍古代公文一百余种。

其中可能有疏漏讹误或注释不解切之处,尚祈不吝指正。

一、春秋战国以前的公文体制【典】典常。

是记述的古代帝王法文书,如《尚书》中的《尧典》、《舜典》。

【谟】臣下为君主就国家大事进行策划谋议的文件。

如《尚书》中的《大禹谟》、《皋陶谟》。

【训】是国君教导臣下的文辞。

始见于《尚书?盘庚》:“予告汝训汝”。

孔安国《尚书序》解释曰:“教导之文曰训”。

有时以下戒上也可用训,如伊尹对太甲所云,也称《伊训》。

【诰】教告众民,昭告诸候,禁戒、受命之辞。

如《尚书》有《汤浩》、《大诰》、《酒诰》,汉唐时代还偶尔使用,宋代则用为授予官职的文书。

【誓】宣誓文辞,如出师告祭天地,登坛誓师和征讨敌人的檄文。

《尚书》有《甘誓》、《汤誓》、《牧誓》。

【命】是命官之辞,大曰命,小曰令。

王言同称命,有的用以命官,如《尚书》中的《说命》;有的用以封爵,如《尚书》中的《微子之命、《蔡仲之命》;有的用以饬职,如《尚书?毕命》;有的用以赏赐,如《尚书?文候之命》。

秦并天下,改命为制。

【令】小于命,始见于《尚书?同命》:“发号施令”。

上古只有帝王对臣下的言词称为令,秦代以后王太子诸候王对下属都称为令。

【教】始见于《尚书?尧典》“敬敷五教”,韦昭《国语》注:“五教,谓父义、母慈、兄友、弟恭、子孝”。

秦制,王候所下达的文书称为教,大臣也可以使用,汉代薛宣以条教著称,《汉书》曾录存其《下贼曹橼教》是一篇体贴下属的教令。

隋代公候封郡县者,亦用教。

【方】用木板写的文书。

《仪礼?聘礼》篇:“不及百名书于言”。

我国文书工作的发展脉络

我国文书工作的发展脉络可以大致分为四个阶段。

第一个阶段是上古时期,我们的祖先通过“结绳记事”的方式记录生活和劳动中的重要事件。

随着社会的发展,人们开始使用图画、符号等简单的方式来记录和传达信息。

第二个阶段是在商代后期,出现了一种体式较为完整的甲骨文书,这是我国文书工作的早期形式。

到了西周时期,由于生产的向前发展,国家政权机构变得复杂,文书工作开始在国家行政管理上起到重要作用。

第三个阶段是秦汉时期,我国封建社会文书工作开始确立。

秦代出现了“书”、“奏”,是我国最早的上行公文;汉代及稍后,又出现了“章”、“表”、“疏”、“议”、“启”等上行文,以及平行文和下行文的各种形式。

第四个阶段是明清时期,文书工作进入了一个全新的发展时期。

明代是我国文书工作制度化的重要时期,官方规定所有文书都要经过一定程度的手续。

而清代则继承并发展了前代的文书制度,同时对“红头文件”进行了规范。

总的来说,我国文书工作的发展脉络是经历了从简单到复杂,从随意到规范的过程,这反映了社会治理的进步以及人们对有效信息传播的需求。

中国文书工作的产生及早期发展中国文书工作可以追溯到古代,随着社会的发展和国家制度的逐渐确立,文书工作逐渐形成了一套完善的制度。

早期的文书工作包括奏章、册封、颁诏等,以记录国家大事和政令为主,同时也包括绘画、书法等方面的工作。

随着唐代的开元年间,文书工作开始进入了一个全新的发展时期。

进入中唐时期,封疆大吏开始在地方产生,并需要大量文书来记录政务、管理人民等。

同时,在中唐时期,文书人员逐渐形成了一个完善的管理制度,以保证文书工作的质量和效率。

宋代是中国文书工作的一个重要时期。

在宋代,文书工作被赋予了更多的行政和司法职能,同时也包括了审计、文牍、考试、档案管理等方面。

通过完善的制度,宋代文书工作中的“文人”和“墨客”们成为了一个专业的群体。

他们在文学、书法、绘画等领域都有着卓越的成就。

这一时期的文书工作,为后来的文书工作提供了重要的基础和经验。

明清两代,是中国文书工作的最繁荣时期。

明代是中国文书工作制度化的重要时期。

官方规定,所有文书,都要经过一定程度的手续,审核批准之后才能够发出。

在明代,文书工作也更加注重保密性,以确保机密文件不会被泄露。

为了应对长时间的战争和人口流动,官府设立了大量的公文处理机构和公共翻译机构,以处理大量的公文和翻译。

清代的文书工作,也有别于前朝。

成立了“奏折馆”,作为对国家大事和政令的官方记录和处理机构,并且细分了许多不同类型的文件处理机构,如尚书省、衙门等。

总的来说,中国文书工作的产生和发展,是与社会、政治和文化的发展密切相关的。

在中国古代,文书工作不仅仅是一项手工劳动,更是一项艺术和管理工作。

正是由于如此,中国的文书工作才能够得到保存和发扬,成为人类历史上独一无二的传统艺术和文化。