部编版七年级下册课外古诗词赏析(8首)

- 格式:ppt

- 大小:5.33 MB

- 文档页数:66

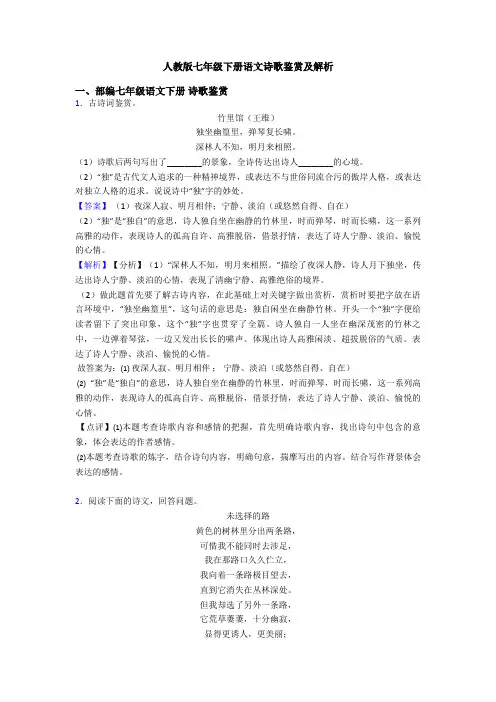

人教版七年级下册语文诗歌鉴赏及解析一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.古诗词鉴赏。

竹里馆(王维)独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

(1)诗歌后两句写出了________的景象,全诗传达出诗人________的心境。

(2)“独”是古代文人追求的一种精神境界,或表达不与世俗同流合污的傲岸人格,或表达对独立人格的追求。

说说诗中“独”字的妙处。

【答案】(1)夜深人寂、明月相伴;宁静、淡泊(或悠然自得、自在)(2)“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,表现诗人的孤高自许、高雅脱俗,借景抒情,表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

【解析】【分析】(1)“深林人不知,明月来相照。

”描绘了夜深人静,诗人月下独坐,传达出诗人宁静、淡泊的心情,表现了清幽宁静、高雅绝俗的境界。

(2)做此题首先要了解古诗内容,在此基础上对关键字做出赏析,赏析时要把字放在语言环境中,“独坐幽篁里”,这句话的意思是:独自闲坐在幽静竹林。

开头一个“独”字便给读者留下了突出印象,这个“独”字也贯穿了全篇。

诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边又发出长长的啸声。

体现出诗人高雅闲淡、超拔脱俗的气质。

表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

故答案为:⑴夜深人寂、明月相伴;宁静、淡泊(或悠然自得、自在)⑵“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,表现诗人的孤高自许、高雅脱俗,借景抒情,表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

【点评】⑴本题考查诗歌内容和感情的把握,首先明确诗歌内容,找出诗句中包含的意象,体会表达的作者感情。

⑵本题考查诗歌的炼字,结合诗句内容,明确句意,揣摩写出的内容。

结合写作背景体会表达的感情。

2.阅读下面的诗文,回答问题。

未选择的路黄色的树林里分出两条路,可惜我不能同时去涉足,我在那路口久久伫立,我向着一条路极目望去,直到它消失在丛林深处。

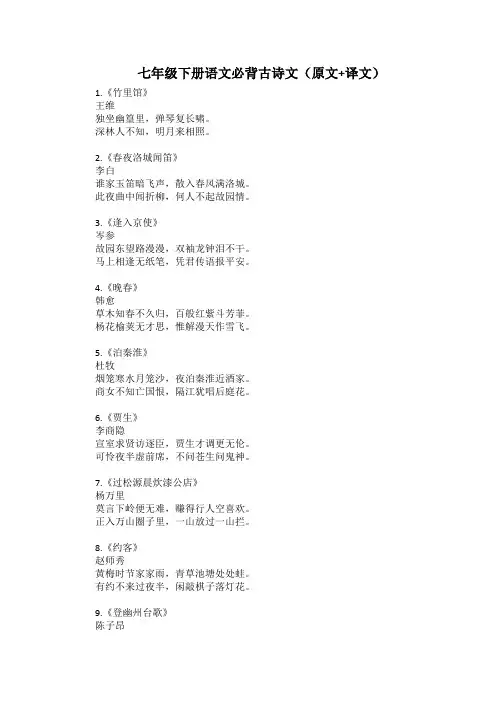

七年级下册语文必背古诗文(原文+译文)1.《竹里馆》王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

2.《春夜洛城闻笛》李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

3.《逢入京使》岑参故园东望路漫漫,双袖龙钟泪不干。

马上相逢无纸笔,凭君传语报平安。

4.《晚春》韩愈草木知春不久归,百般红紫斗芳菲。

杨花榆荚无才思,惟解漫天作雪飞。

5.《泊秦淮》杜牧烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

6.《贾生》李商隐宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。

7.《过松源晨炊漆公店》杨万里莫言下岭便无难,赚得行人空喜欢。

正入万山圈子里,一山放过一山拦。

8.《约客》赵师秀黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

9.《登幽州台歌》陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而泪下。

10.《登飞来峰》王安石飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

11.《望岳》杜甫岱宗夫如何,齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生层云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

12.《游山西村》陆游莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

13.《己亥杂诗(其五)》龚自珍浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

落红不是无情物,化作春泥更护花。

14.《陋室铭》刘禹锡山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?【译文】山不在于高,有了神仙就出名。

水不在于深,有了龙就显得有了灵气。

这是简陋的房子,只是我(住屋的人)品德好(就感觉不到简陋了)。

长到台阶上的苔痕颜色碧绿;草色青葱,映入帘中。

到这里谈笑的都是知识渊博的大学者,交往的没有知识浅薄的人,平时可以弹奏清雅的古琴,阅读泥金书写的佛经。

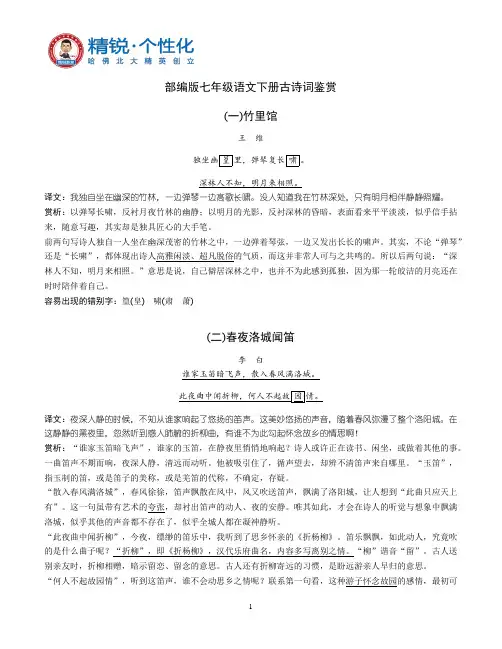

部编版七年级语文下册古诗词鉴赏(一)竹里馆王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

译文:我独自坐在幽深的竹林,一边弹琴一边高歌长啸。

没人知道我在竹林深处,只有明月相伴静静照耀。

赏析:以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静;以明月的光影,反衬深林的昏暗,表面看来平平淡淡,似乎信手拈来,随意写趣,其实却是独具匠心的大手笔。

前两句写诗人独自一人坐在幽深茂密的竹林之中,一边弹着琴弦,一边又发出长长的啸声。

其实,不论“弹琴”还是“长啸”,都体现出诗人高雅闲淡、超凡脱俗的气质,而这并非常人可与之共鸣的。

所以后两句说:“深林人不知,明月来相照。

”意思是说,自己僻居深林之中,也并不为此感到孤独,因为那一轮皎洁的月亮还在时时陪伴着自己。

容易出现的错别字:篁(皇)啸(肃萧)(二)春夜洛城闻笛李白谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

译文:夜深人静的时候,不知从谁家响起了悠扬的笛声。

这美妙悠扬的声音,随着春风弥漫了整个洛阳城。

在这静静的黑夜里,忽然听到感人肺腑的折柳曲,有谁不为此勾起怀念故乡的情思啊!赏析:“谁家玉笛暗飞声”,谁家的玉笛,在静夜里悄悄地响起?诗人或许正在读书、闲坐,或做着其他的事。

一曲笛声不期而响,夜深人静,清远而动听。

他被吸引住了,循声望去,却辨不清笛声来自哪里。

“玉笛”,指玉制的笛,或是笛子的美称,或是羌笛的代称,不确定,存疑。

“散入春风满洛城”,春风徐徐,笛声飘散在风中,风又吹送笛声,飘满了洛阳城,让人想到“此曲只应天上有”。

这一句虽带有艺术的夸张,却衬出笛声的动人、夜的安静。

唯其如此,才会在诗人的听觉与想象中飘满洛城,似乎其他的声音都不存在了,似乎全城人都在凝神静听。

“此夜曲中闻折柳”,今夜,缥缈的笛乐中,我听到了思乡怀亲的《折杨柳》。

笛乐飘飘,如此动人,究竟吹的是什么曲子呢?“折柳”,即《折杨柳》,汉代乐府曲名,内容多写离别之情。

“柳”谐音“留”。

古人送别亲友时,折柳相赠,暗示留恋、留念的意思。

八年级下册第三单元课外古诗4首-知识点总结(式微、子衿、送杜少府之任蜀州、望洞庭湖赠张丞相)①式微【劳役者的悲歌服劳役者的苦痛心情对统治者的满腔愤懑背弃暴政的决心】《邶风·式微》是中国文学史上第一部诗歌总集《诗经》中的一首诗。

近现代学者多认为此诗是苦于劳役的人发出的怨词,表达了服役之人遭受统治者的压迫,夜以继日地在野外干活,有家不能归的怨愤。

全诗采用设问等修辞手法,情感表达宛转而富有情致,重章换字,韵律和谐,用词精巧,兼有长短的句式,节奏短促,情调急迫,充分表达出了服役之人的苦痛心情以及他们背弃暴政的决心。

【创作背景】关于《邶风·式微》的主旨,近现代学者多认为这是人民苦于劳役,对国君发出的怨词。

《毛诗序》说是黎侯为狄所逐,流亡于卫,其臣作此劝他归国。

刘向《列女传·贞顺篇》说是卫侯之女嫁黎国庄公,却不为其所纳,有人劝以归,她则“终执贞一,不违妇道,以俟君命”,并赋此诗以明志。

【原文赏析】式微,式微!胡不归⑶?微君之故⑷,胡为乎中露⑸!式微,式微!胡不归?微君之躬⑹,胡为乎泥中![1]⑴邶(bèi)风:《诗经》“十五国风”之一,今存十九首。

邶,周朝国名,在今河南汤阴南。

⑵式:作语助词。

微:幽暗。

这里指天将黑。

⑶胡:为什么。

⑷微:非,要不是。

故:事,事情。

⑸乎:于,在。

中露:露中。

倒文以协韵。

⑹躬:身体。

一说通“穷”,困穷。

[2-3] [4]翻译:天黑了,天黑了,为什么还不回家?如果不是为君主,何以还在露水中!天黑了,天黑了,为什么还不回家?如果不是为君主,何以还在泥浆中!【赏析】《邶风·式微》诗凡二章,都以“式微,式微,胡不归”的设问句起调,紧接着便交待了原因:“微君之故,胡为乎中露”;“微君之躬,胡为乎泥中”。

意思是说,为了君主的事情,为了养活他们的贵体,才不得不终年累月、昼夜不辍地在露水和泥浆中奔波劳作。

短短二章,寥寥几句,受奴役者的非人处境以及他们对统治者的满腔愤懑,给读者留下极其深刻的印象。

部编版七年级语文下册课外古诗词8首阅读鉴赏题背诵中考考题汇总(含答案)课外古诗词诵读(一)目录《竹里馆》王维《春夜洛城闻笛》李白《逢入京使》岑参《晚春》韩愈课外古诗词诵读(二)目录《泊秦淮》杜牧《贾生》李商隐《过松源晨炊漆公店》杨万里《约客》赵师秀一、《竹里馆》王维独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

译文:独自闲坐在幽静竹林,一边弹琴一边高歌长啸。

深深的山林中无人知晓,只有一轮明月静静与我相伴。

1.解释词语幽篁:幽深的竹林啸:长常的口哨2.苏东坡评王维的诗是“诗中有画”,请用生动的语言描绘诗中所展现的画面。

答:月夜,诗人独自坐在幽深静谧的竹林里,一边弹琴,一边高声长啸。

竹林深深,没有人知道诗人在这里,只有皎洁的明月透过茂密的竹子照射过来,洒在诗人的身上,也洒在诗人的琴上。

3.诗歌营造了一种什么样的意境?表现了诗人怎样的思想感情?能体现诗人思想感情的词语有哪些?答:优美、高雅的意境。

表达了诗人宁静、淡泊的心情。

词语:独坐、弹琴、长啸。

4.请从修辞角度赏析“深林人不知,明月来相照”一句。

(2分)运用了拟人修辞,把“来相照”的明月当成知己,展示出诗人新颖而独到的想象力。

5.《竹里馆》表现诗人怎样的思想感情?(2分)答:本诗描绘了月夜竹林的清新幽静,刻画了一个孤高自许、高洁脱俗的隐者形象,表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

6.请说明“竹”这一艺术形象在诗中的作用。

(2分)答:竹与夜色、明月一起,形成幽深静谧的氛围,烘托诗中抚琴者特立独行、自在放旷的形象,表现诗人醉心美好自然、厌弃纷杂俗世的志趣。

7.“独”是中国古代文人追求的一种精神境界,是表达不与世俗同流合污的独立人格,说说“独”字好在哪里?(2分)答:“独”是“独自”的意思。

诗人独自坐在幽静的竹林里.时而弹琴时而长啸.这一系列高雅的动作.表现了诗人的孤高自许、高洁脱俗的品质,表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

8.请赏析一下“独坐幽篁里,弹琴复长啸”的艺术特色。

部编版七年级下册古诗词赏析阅读练习题(一)竹里馆王维〔唐代〕独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

1.诗人通过对幽篁、深林、明月的景物描写和人物独坐、弹琴、长啸的活动描写,构建了一幅怎样的图景?表现了怎样的人生态度和情趣?构建了一幅空灵澄明,清新幽静的月夜幽林图,表现了诗人宁静淡泊的人生态度和独处时的悠然闲适的高雅情趣。

2.诗中表现了诗人怎样的生活态度和生活情趣?请结合诗句作简要分析。

诗中描述了诗人在幽深的竹林中享受着安宁与自在的生活,时而独坐冥想,时而弹弹琴,时而长啸,无人来扰,到了夜晚,自有明月相伴,展现出如诗如画的美景,表现了诗人淡泊的生活态度和高雅的生活情趣。

3.请简要分析“竹”这一艺术形象在诗中的作用。

诗中的竹与夜色、明月一起,形成幽深静谧的氛围,烘托诗中抚琴者特立独行、自在放旷的形象,表现诗人醉心美好自然、厌弃纷杂俗世的志趣。

4.“独”是中国古代文人追求的一种精神境界,或表达不与世俗同流合污的傲岸人格,或表达对独立人格的追求。

说说“独”字好在哪里?“独”是“独自”的意思,诗人独自坐在幽静的竹林里,时而弹琴,时而长啸,这一系列高雅的动作,表现诗人的孤高自许、高洁脱俗,表达了诗人宁静、淡泊、愉悦的心情。

5.“深林人不知,明月来相照”运用了什么修辞手法,表现了什么?运用了拟人的手法,把天上的明月当作心心相印的知己,表现出诗人新颖而独特的想象力以及超凡脱俗的气质。

6.有人评价这首诗具有“以声写静、以动衬静”的艺术特色,你赞同这个观点吗?请简述理由。

赞同。

诗人在写月夜幽林的同时,又写“弹琴”“长啸”,这是以声响托出静境,即“以声写静”;以动态的景物“弹琴”“长啸”来渲染、反衬静态的景象,烘托出一种更宁静的环境,即“以动衬静”。

7.理解性默写(1)王维《竹里馆》一诗中,写夜静人寂,明月相伴情景的两句是:深林人不知,明月来相照。

(2)王维《竹里馆》一诗中,写诗人的活动的两句是:独坐幽篁里,弹琴复长啸。

部编本七年级下册古诗赏析阅读练习和答案部编版七下课内课外古诗赏析(全)竹里馆XXX独坐\幽\篁里,弹琴\复\长啸。

深林\人\不知,明月\来\相照。

1、以弹琴长啸反衬,月夜竹林的幽静。

2、诗歌表现了作者怎样的思想?能体现使人思想感情的词语有哪一些?表达了诗人宁静、淡泊和愉悦的心情。

独坐、弹琴、长啸3、XXX评XXX的诗是“诗中有画”,请用生动的语言描绘诗中表现出来的画面。

月夜,自坐在幽深静谧的竹林里,又是弹琴又是高声呼啸。

竹林深深,没有人知道诗人在这里,只有皎洁的明月透过茂密的竹林照射过来,洒在诗人的身上,也洒在诗人的琴上。

一、【译文】独坐幽篁里,弹琴复长啸。

”译:月夜,我独自坐在幽静的竹林里,一会儿弹弹琴,一会儿吹吹口哨。

深林人不知,明月来相照。

”译:竹林里僻静幽深,无人知晓,却有明月陪伴,殷勤来相照。

二、【赏析】这是一首写隐者的闲适生活情趣的诗。

诗的用字造语、写景(幽篁、深林、明月),写人(独坐、弹琴、长啸)都极平淡无奇。

然而它的妙处也就在于以自然平淡的笔调,描绘出清新诱人的月夜幽林的意境,融情景为一体,蕴含着一种特殊的美的艺术魅力,使其成为千古佳品。

以弹琴长啸,反衬月夜竹林的幽静,以明月的光影,反衬深林的昏暗,表面看来平平淡淡,似乎信手拈来,随意写去其实却是匠心独运,妙手回天的大手笔。

三、【考试链接】1、XXX《竹里馆》一诗中,写诗人的活动的两句是:独坐幽篁里,弹琴复长啸。

2、XXX《竹里馆》一诗中,写XXX人寂、明月相伴情景的两句:深林人不知,明月来相照。

春夜洛城闻笛唐李白谁家\玉笛\暗\飞声,散入\春风\满\洛城。

此夜\曲中\闻\折柳,何人\不起\故园\情。

1、整首诗表达了作者怎样的思想感情?作者这首诗写的是闻笛,但它的意义不限于描写音乐,更表达了对故乡的思念。

2、古人写诗非常讲究炼字,常有一字传神的妙处。

试赏析“暗”和“散”的表达效果。

“暗”有断续、隐约之意,这与诗的情境是一致的。

“谁家”,意即不知谁家,“谁”与“暗”照应。

⼈教部编版初中七年级语⽂下册课外古诗词诵读赏析(⼆)⼈教部编版初中七年级语⽂下册课外古诗词诵读赏析(⼆)(⼀)泊秦淮杜牧烟笼寒⽔⽉笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商⼥不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

译⽂:浩渺寒江之上弥漫着迷蒙的烟雾,皓⽉的清辉洒在⽩⾊沙渚之上。

⼊夜,我将⼩⾈泊在秦淮河畔,临近酒家。

⾦陵歌⼥似乎不知何为亡国之恨、⿉离之悲,竟依然在对岸吟唱着淫靡之曲《⽟树后庭花》。

赏析:这⾸诗是诗⼈夜泊秦淮时触景感怀之作,于六代兴亡之地的感叹中,寓含忧念现世之情怀。

这⾸诗在语⾔运⽤⽅⾯也颇见⼯夫。

⾸句写景,“烟”“⽔”“⽉”“沙”由两个“笼”字联系起来,融合成⼀幅朦胧清冷的⽔⾊夜景,渲染⽓氛,朦胧中透出忧凉。

次句点题,并以“近酒家”的丰富内涵启动思古之幽情。

秦淮⼀带在六朝时是著名的游乐场所,酒家林⽴。

因此昔⽇那种歌舞游宴的⽆尽繁华实已包含在诗⼈此时的思绪之中。

后两句由⼀曲《⽟树后庭花》引发⽆限感慨,“不知”抒发了诗⼈对“商⼥”的愤慨,也间接讽刺了不以国事为重、纸醉⾦迷的达官贵⼈,即醉⽣梦死的统治者。

“犹唱”⼆字将历史、现实巧妙地联为⼀体,伤时之痛委婉深沉。

清代评论家沈德潜推崇此诗为“绝唱”,⼀个“犹”字透露出作者批判之意、忧虑之情。

管世铭甚⾄称其为唐⼈七绝压卷之作。

诗⼈深夜泊⾈秦淮河畔,隔江传来商⼥《⽟树后庭花》的歌声,听着这亡国之⾳,不禁激起时代兴衰之感。

后两句对只知征歌征舞、买笑逐欢,⽽不以历史为鉴的统治者,给以深深的谴责。

本诗情景交融,朦胧的景⾊与诗⼈⼼中淡淡的哀愁和谐统⼀。

这是⼀⾸触景⽣情之作,通过写夜泊秦淮的所见所闻,揭露了晚唐统治者沉溺声⾊、醉⽣梦死的腐朽⽣活。

秦淮河两岸是六朝时的繁华之地,是权贵富豪、墨客骚⼈纵情声⾊、寻欢作乐的场所。

诗⼈夜泊秦淮,在茫茫沙⽉、迷蒙烟⽔中眼见灯红酒绿,⽿闻淫歌艳曲,不禁触景⽣情,顿⽣家国兴亡之思,将对历史的咏叹与对现实的思考紧密结合,从陈的荒淫亡国联想到江河⽇下的晚唐命运。

部编七年级语文下册第六单元课外古诗词诵读(含答案)------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx一、学习《泊秦淮》杜牧1、作者作品杜牧,唐代文学家,字牧之。

以济世之才自负。

写景抒情的小诗,多清俊生动。

其诗在晚唐成就颇高,后人称杜甫为“老杜”,称杜牧为“小杜”。

有《樊川文集》。

《泊秦淮》是杜牧游金陵,夜泊秦淮时所作。

诗人泊舟于此,眼见灯红酒绿,耳闻淫歌艳曲,触景生情,借古讽今,写下了这篇的七绝,抨击那些沉湎酒色、不理朝政的上层人物,表达了诗人对国家命运的关怀和忧愤。

3、诗歌欣赏烟笼寒水月笼沙写景——夜景夜泊秦淮近酒家交代时间、地点“近酒家”引出下文“商女”的出场。

诗歌欣赏写迷蒙的月色和轻烟笼罩着寒水和岸沙。

这是秦淮河美丽的夜景,着墨不多而风情毕现,意境非常淡雅。

连用两个“笼”字,用字妥帖而有韵味。

烟、寒水、月、沙,都是最能反映秦淮河风貌的特有景致。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

抒发了作者的忧愤之情诗人在此用了曲笔。

试想一下,歌女所唱,还不是为取悦寻欢作乐的达官贵人吗?可见“不知亡国恨”的是那些听歌的家伙。

“不知”二字,凸现出诗人的感慨之深;一个“犹”字,凸现出诗人的忧愤之切。

在杜牧看来,晚唐政局已经危机四伏,达官贵人不以国事为重,仍然过着纸醉金迷的生活,今日听亡国之音取乐,明日有可能自己就要上演亡国的悲剧。

4、本诗主题作者借古讽今,抨击了那些沉迷酒色、不理朝政的上层人物,表达了诗人对国家命运的关怀和忧愤。

二、学习《贾生》李商隐1、李商隐晚唐著名诗人。

擅长骈文写作,诗作文学价值也很高,他和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合称为“温李”,因诗文与同时期的段成式、温庭筠风格相近,且三人都在家族里排行第十六,故并称为“三十六体”。

其诗构思新奇,风格浓丽,尤其是一些爱情诗写得缠绵悱恻,为人传诵。

新部编人教版七年级下册语文诗歌鉴赏含解析一、部编七年级语文下册诗歌鉴赏1.阅读下面两首诗歌,完成下面小题望岳 (唐)杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

终南山 (唐)王维太乙近天都,连山到海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注释】①终南山,在长安南五十里,秦岭主峰之一。

②太乙:又名太一,秦岭之一峰。

③海隅:海边。

④青霭:山中的岚气。

霭:云气。

⑤分野:古天文学名词。

⑥壑:山谷。

(1)这两首登高抒怀的诗歌,首联均是远观山景,描绘出了山的①________之态。

从诗歌中读到了诗人杜甫是激情满怀,踌躇满志的;而王维则恬静淡远,流露出②________的意向。

(2)《望岳》的尾联是千古名句,被后人另作解读,衍生出了新的意思。

请写出你从中领悟到的生活哲理。

【答案】(1)高远(或高壮);归隐(或隐逸、遁世)(2)我从“会当凌绝顶,一览众山小”领悟到的哲理是:不怕困难,勇于攀登,才能以胜者姿态立于绝顶,俯视一切。

【解析】【分析】(1)①《望岳》第一联,“岱宗夫如何?齐鲁青未了”,写泰山的高,不直接写,而是写在齐鲁两大国的国境外,还能望到远远横亘的泰山,通过距离之远烘托泰山之高。

《终南山》首联“太乙近天都”,意思是终南山的太乙距离天空很近,终南山虽然高,但是距离天还很远;“连山到海隅”,终南山虽然绵延千里,但是也未能连到海。

上下句都是用夸张的手法,从远景写出终南山高远的特点。

所以两首诗,都是远观山景,描绘山高远或者说高壮的特点。

②《终南山》前几联总写终南山的高远以及烟云雾霭的景色变换,阴晴变化中中峰的千岩万壑,最后一联耐人寻味,“欲投人处宿”的主语应该是“我”,“我”在游山,“我”在观物抒情,“我”在“隔水问樵夫”,流露出诗人寄情于山水,有意归隐的情绪。

(2)“会当”是“一定要”的意思。

攀登的过程是辛苦、艰难的,但是“无限风光在险峰”,登上山巅,才有机会雄视天下,“一览众山小”。

七年级语文下册古诗文孙权劝学司马光初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。

权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。

卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。

”蒙乃始就学。

及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

木兰诗唧唧复唧唧,木兰当户织。

不闻机杼声,唯闻女叹息。

问女何所思,问女何所忆。

女亦无所思,女亦无所忆。

昨夜见军帖,可汗大点兵,军书十二卷,卷卷有爷名。

阿爷无大儿,木兰无长兄,愿为市鞍马,从此替爷征。

东市买骏马,西市买鞍鞯,南市买辔头,北市买长鞭。

旦辞爷娘去,暮宿黄河边,不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

旦辞黄河去,暮至黑山头,不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

万里赴戎机,关山度若飞。

朔气传金柝,寒光照铁衣。

将军百战死,壮士十年归。

归来见天子,天子坐明堂。

策勋十二转,赏赐百千强。

可汗问所欲,木兰不用尚书郎,愿驰千里足,送儿还故乡。

爷娘闻女来,出郭相扶将;阿姊闻妹来,当户理红妆;小弟闻姊来,磨刀霍霍向猪羊。

开我东阁门,坐我西阁床,脱我战时袍,著我旧时裳。

当窗理云鬓,对镜帖花黄。

出门看火伴,火伴皆惊忙:同行十二年,不知木兰是女郎。

雄兔脚扑朔,雌兔眼迷离;双兔傍地走,安能辨我是雄雌?卖油翁欧阳修陈康肃公善射,当世无双,公亦以此自矜。

尝射于家圃,有卖油翁释担而立,睨之久而不去。

见其发矢十中八九,但微颔之。

康肃问曰:“汝亦知射乎?吾射不亦精乎?”翁曰:“无他,但手熟尔。

”康肃忿然曰:“尔安敢轻吾射?”翁曰:“以我酌油知之。

”乃取一葫芦置于地,以钱覆其口,徐以杓酌油沥之,自钱孔入,而钱不湿。

因曰:“我亦无他,惟手熟尔。

”康肃笑而遣之。

课外古诗词背诵竹里馆王维(唐)独坐幽篁里,弹琴复长啸。

深林人不知,明月来相照。

春夜洛城闻笛李白(唐)谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

七年级下册古诗词赏析与默写实训08 游山西村(陆游)莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。

山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。

从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

【译文】不要笑话农家腊酒的浑浊,丰收年份准备丰盛的饭菜招待客人。

山重峦叠嶂,水迂回曲折,好像没有了去路时,眼前忽然出现了柳色深绿、花光红艳的山村。

箫鼓的声音接连不断,春社日已临近了,村民们衣冠简朴,村子中古风尚存。

从今以后如果允许趁着月明来闲游,也可能随时会手拄拐杖半夜前来叩门。

【赏析】这是一首纪游抒情诗。

首联渲染出丰收之年农村一片宁静、欢悦的气象。

农家酒味虽薄,待客情意却十分深厚。

一个“足”字,表达了农家款客尽其所有的盛情。

“莫笑”二字,道出诗人对农村淳朴民风的赞赏。

颔联写山间水畔的景色,写景中寓含哲理,千百年来广泛被人引用。

“山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

”如此流畅绚丽、开朗明快的诗句,仿佛可以看到诗人在青翠可掬的山峦间漫步,清碧的山泉在曲折溪流中汩汩穿行,草木愈见浓茂,蜿蜒的山径也愈益依稀难认。

正在迷惘之际,突然看见前面花明柳暗,几间农家茅舍,隐现于花木扶疏之间,诗人顿觉豁然开朗。

其喜形于色的兴奋之状,可以想见。

人们读后会感到,在人生某种境遇中,与诗句所写有着惊人的契合之处,因而更觉亲切。

这里描写的是诗人置身山阴道上,信步而行,疑若无路,忽又开朗的情景,不仅反映了诗人对前途所抱的希望,也道出了世间事物消长变化的哲理。

于是这两句诗就越出了自然景色描写的范围,而具有很强的艺术生命力。

颈联则由自然入人事,描摹了南宋初年的农村风俗画卷。

读者不难体味出诗人所要表达的热爱传统文化的深情。

农家祭社祈年,充满着丰收的期待。

“衣冠简朴古风存”显示出他对吾土吾民之爱。

诗人“游”了一整天,此时明月高悬,整个大地笼罩在一片淡淡的清光中,给春社过后的村庄也染上了一层静谧的色彩,别有一番情趣。

于是“从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门”两句从胸中自然流出,一个热爱家乡与农民亲密无间的诗人形象跃然纸上。

部编版七年级下《课外古诗词背诵》原文:竹里馆(唐)王维独坐幽篁①里,弹琴复长啸②。

深林③人不知,明月来相照。

诗词注释:①幽篁:幽是深的意思,篁是竹林。

②啸:嘬口发出长而清脆的声音, 类似于打口哨。

③深林:指“幽篁”。

《竹里馆》译文:月夜,独坐幽静的竹林子里,间或弹弹琴,间或吹吹口哨。

竹林里僻静幽深,无人知晓,却有明月陪伴,殷勤来相照。

赏析:这首小诗总共四句。

拆开来看,既无动人的景语,也无动人的情语;既找不到哪个字是诗眼,也很难说哪一句是警策。

诗中写到景物,只用六个字组成三个词,就是:“幽篁”、“深林”、“明月”。

对普照大地的月亮,用一个“明”字来形容其皎洁,并无新意巧思可言,是人人惯用的陈词。

至于第一句的“篁”与第三句的“林”,其实是一回事,是重复写诗人置身其间的竹林,而在竹林前加“幽”、“深”两字,不过说明其既非庾信《小园赋》所说的“三竿两竿之竹”,也非柳宗无《青水驿丛竹》诗所说的“檐下疏篁十二茎”,而是一片既幽且深的茂密的竹林。

这里,象是随意写出了眼前景物,没有费什么气力去刻画和涂饰。

诗中写人物活动,也只用六个字组成三个词,就是:“独坐”、“弹琴”、“长啸”。

对人物,既没有描绘其弹奏舒啸之状,也没有表达其喜怒哀乐之情;对琴音与啸声,更没有花任何笔墨写出其音调与声情。

表面看来,四句诗的用字造语都是平平无奇的。

但四句诗合起来,却妙谛自成,境界自出,蕴含着一种特殊的艺术魅力。

作者王维《辋川集》中的一首名作,它的妙处在于其所显示的是那样一个令人自然而然为之吸引的意境。

它不以字句取胜,而从整体见美。

它的美在神不在貌,领略和欣赏它的美,也应当遗貌取神,而其神是包孕在意境之中的。

就意境而言,它不仅如施补华所说,给人以“清幽绝俗”(《岘傭说诗》)的感受,而且使人感到,这一月夜幽林之景是如此空明澄净,在其间弹琴长啸之人是如此安闲自得,尘虑皆空,外景与内情是抿合无间、融为一体的。

而在语言上则从自然中见至味、从平淡中见高韵。

七年级下学期部编本古诗词赏析习题八首及答案习题一诗词赏析静夜思床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

答案床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

习题二诗词赏析登鹳雀楼白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

答案白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

习题三诗词赏析望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

答案岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

习题四诗词赏析静夜思床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

答案床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

习题五诗词赏析登鹳雀楼白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

答案白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

习题六诗词赏析望岳岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

答案岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

习题七诗词赏析静夜思床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

答案床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

习题八诗词赏析登鹳雀楼白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

答案白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。