广东民居

- 格式:ppt

- 大小:4.47 MB

- 文档页数:34

开平碉楼一日旅游攻略简介开平碉楼,又称岭南古楼,是中国古代独特的民居建筑,主要分布在广东省开平市。

作为岭南文化的代表之一,开平碉楼以其独特的建筑风格、丰富的历史文化内涵吸引着众多游客前来观光。

本文将为您提供一份开平碉楼一日旅游攻略,帮助您充分了解开平碉楼的历史和文化,规划一天的行程,让您的旅途更加顺利和愉快。

行程安排上午1. 开平碉楼博物馆开平碉楼博物馆位于开平市区,是学习了解开平碉楼的最好地方。

博物馆内有丰富的文物和古代居民生活用品展示,您可以通过观看展览了解碉楼的历史和发展。

在博物馆内还有讲解员,可以向您介绍碉楼的相关知识。

建议您提前预约讲解服务,让您对碉楼有更深入的了解。

2. 三山圣地三山圣地是开平碉楼区域内最具特色的景点之一,该地区拥有众多碉楼,均为精美的建筑作品。

您可以在这里欣赏到不同风格和设计的碉楼,感受碉楼给人带来的独特魅力。

在三山圣地附近还有一些古老的庙宇,您可以顺道参拜。

午餐在开平市区有众多美食选择,您可以品尝到地道的广东美食。

建议您尝试当地的特色菜品,比如开平牛肉煲、开平酿豆腐等,满足您的味蕾。

下午1. 世界文化遗产——杨英洋公祠杨英洋公祠是一处历史悠久的建筑群,是中国文化遗产保护单位。

这里有精美的雕刻和建筑,是学习开平市历史文化的好地方。

您可以在这里感受到岭南传统建筑风格和精湛的工艺。

2. 螺洲古镇螺洲古镇是一个保存完好的古代水乡小镇,保留着大量的明清古建筑和碉楼。

在这里,您可以漫步在石板街上,欣赏古老的建筑和宁静的水景,体验古代水乡的风情。

古镇内有不少小店和餐馆,您可以品尝当地的美食和购买特色手工艺品。

晚餐晚餐时间可以选择在古镇内的一家特色餐馆用餐,品尝当地的特色菜肴,感受古镇的夜晚氛围。

晚上晚上可以选择在古镇内闲逛,欣赏古建筑的夜景,也可以选择回到开平市区休息。

注意事项1.预留足够时间参观各个景点,尽量避免赶时间造成行程匆忙。

2.外出旅行时记得携带好身份证明和相关旅行证件,以备不时之需。

论文全文:广东省的居民主要由广府,潮汕,客家三大民系的人民,外加黎、苗、瑶、壮、回、满、畲、京等多个世居于广东地区的少数民族人民组成。

其中三大民系的人民是广东居民的主体。

一.三大民系的分布广府民系: 主要分布在广州,番禺,南海,佛山,东莞及以南以西的广大地区(包括中山,江门,珠海,肇庆,云浮,阳江,茂名,湛江等地区)潮汕民系: 主要分布在汕头,潮州,揭阳,普宁,汕尾等地区客家民系:主要分布在梅州,河源,惠州,韶关,清远,深圳龙岗等地区。

二.三大民系的特点:1. 广府民系:历史文化特征:广府人主要由中原地区自秦以来的早期移民与古越族杂处同化而成。

其民系文化特征以珠江三角洲人民的表现最为突出,既有古南越的遗传,又受中原汉文化的哺育,更受西方文化及殖民地畸形经济因素影响,因此具有多元化的层次和构成因素。

早在秦始皇统一中国后南征越族之际,珠江流域就开始得到开发,中原文化逐步进入。

到了五代十国时期,广东地域有建立起地域性的南汉政权. 经济开始自成一体的发展。

两宋以后,珠江三角洲的开发更是初具规模。

到了明代,珠江三角洲成为当时岭南地域著名的粮食和多种经济作物的生产基地,顺德、南海、中山、番禺等地基塘农业驰名于世。

清代以来, 珠江三角洲的近代工业新兴产业更是发达。

广州这座广府文化的中心城市,自古以来是广东乃至岭南区域政治,经济和文化中心。

广府人民在各个文化领域,处处表现出悠久的历史渊源和鲜明的个性特征,给人们以多层次的、立体的和丰富的感受,使广府文化在广东各民系文化中占有优越的地位。

其文化精神特征有如下表现:一.在三大民系中最具开放性,比较易于接受外来新事物。

广府民系的人们视野较为宽广,思路较为开阔,善于吸收、摹仿和学习西方物质文明和精神文明,并将传统文化与之相互融合。

二.具有较强的商品意识和价值观念,精明能干,善于计算的素质和敢于探索和尝试的精神。

正是广府民系人民善于经商和敢于探索的精神创造了珠江三角洲地区多元化的农工商经济三.具有较强的投机性、市侩性, 民系中的内部凝聚力相对较弱。

中国传统民居特点的书

以下是一些关于中国传统民居特点的书籍:

1. 《解读中国传统建筑:中国民居》:这是一本普及版的中国民居全书,分类型介绍了我国具有代表性的各种民居,主要包括合院式民居、水乡民居、窑洞民居、南方少数民族民居、防御型民居、北方少数民族民居、村落等。

2. 《中国传统民居(第三版)》:内容包括中国民居的类型和传统、布局特点、环境、空间、天然条件、布局手法、视觉、设计、原生材料、旧屋遗韵、旧貌新颜等。

这本书可以作为了解中国传统民居的工具书,便于查阅,也适合高等院校建筑学等相关专业学生,以及广大读者。

3. 《中国传统民居》:本书是2018年五洲传播出版社出版的图书。

作者希望通过对中国的各式传统民居的全面介绍,不限于传统民居建筑特点,更要能从历史、地理、民俗、民风的角度来了解这种建筑特点形成的原因,用语言勾勒出一幅当地人生活的场景图。

4. 《广东民居》:这本书介绍了传统聚居形态和空间格局,分析了各体系民居特征及其艺术技术和营建经验,并就历史街村与民居建筑的保护、持续发展与借鉴提出见解。

开平碉楼设计探析开平碉楼是中国风土建筑中的一种特殊形式,是我国传统建筑文化的瑰宝之一。

本文将探讨开平碉楼的设计特点及其所蕴含的文化内涵。

开平碉楼是中国南方一种独特的民居建筑,主要分布在广东、福建、台湾等地。

它以独特的外观设计和巧妙的建筑结构而闻名。

开平碉楼的外观呈四方形状,高层多为三至五层,有的甚至达到七层以上。

楼顶上还设有观景台,供人们观赏风景。

整个楼体由红砖和木材构成,外墙常常涂上白色石灰,使得楼体更加醒目。

开平碉楼的独特之处在于其建筑结构的巧妙设计。

开平碉楼的楼梯不设直达,而是通过旋转式楼梯进行连接。

这种设计使得居民可以轻松地上下楼,同时也提高了防御能力。

楼体底层为厅堂式结构,兼具起居和商业功能。

中层是卧室和休息区,而顶层则用于储存粮食和防御。

整个楼体结构紧凑,层层叠加,使得开平碉楼既能够满足居民的居住需求,又能够提供有效的防御措施。

除了建筑结构的独特设计之外,开平碉楼还蕴含着丰富的文化内涵。

开平碉楼的建造经验是一代代人民智慧的结晶,它不仅体现了古代中国建筑的聪明才智,也传承了中华民族的优秀传统文化。

开平碉楼还是一个人文景观,记录了过去时代的历史变迁和人们的生活方式。

在开平碉楼中,我们可以感受到传统的家庭观念、尊师重教的教育观念以及宗族和睦相处的大家庭文化。

尽管现代社会已经进入了一个高楼大厦的时代,但开平碉楼作为中国传统文化的重要组成部分,仍然具有重要的价值和意义。

它不仅是建筑的艺术品,更是中华民族历史文化的见证。

保护和传承开平碉楼的文化遗产,不仅有助于我们更好地了解中国的传统文化,还可以促进地方文化的繁荣和发展。

开平碉楼是中国传统建筑文化中的一个瑰宝,具有独特的设计特点和丰富的文化内涵。

其建筑结构巧妙,体现了古代中国人民的聪明才智;而其文化遗产的保护和传承,有助于推动中华民族的历史文化研究和社会进步。

开平碉楼不仅是一种建筑形式,更是一种心灵的寄托,也是一座珍贵的文化瑰宝。

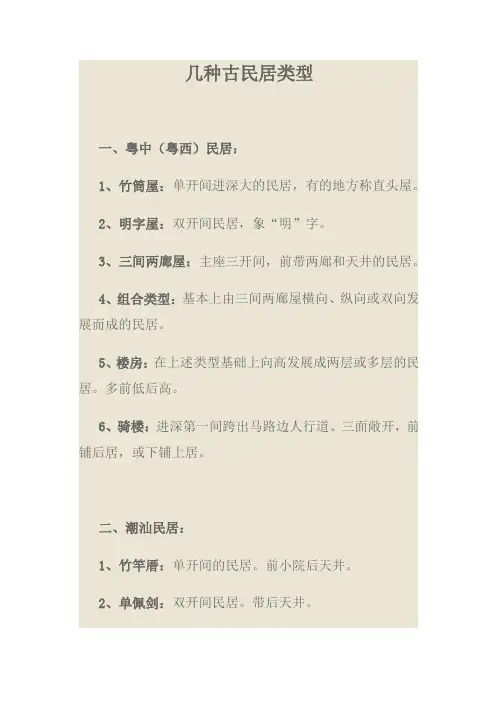

几种古民居类型一、粤中(粤西)民居:1、竹筒屋:单开间进深大的民居,有的地方称直头屋。

2、明字屋:双开间民居,象“明”字。

3、三间两廊屋:主座三开间,前带两廊和天井的民居。

4、组合类型:基本上由三间两廊屋横向、纵向或双向发展而成的民居。

5、楼房:在上述类型基础上向高发展成两层或多层的民居。

多前低后高。

6、骑楼:进深第一间跨出马路边人行道、三面敞开,前铺后居,或下铺上居。

二、潮汕民居:1、竹竿厝:单开间的民居。

前小院后天井。

2、单佩剑:双开间民居。

带后天井。

3、双佩剑:三开间民居。

三合院带后天井。

4、爬狮:又称抛狮、下山虎、瓦双虎。

即三合院式。

5、四点金:爬狮加前座合成,即四合院式。

6、三座落:也称三厅串,为门厅、中厅、后厅三进院落式。

7、五间过:由四点金横向发展而成的民居。

8、复合式:带从厝、楼房、三落二从厝、三落四从厝、四马拖车(三座三座落带四从厝、后包)等。

9、围:又称图库,以三座落为主体、带从厝一垂或二垂、带后包,外围高二至三层,四角碉房微凸。

10、寨:也称楼、寨堡,有圆寨、方寨或八角寨等其他形状。

三、客家民居:1、门楼屋:也称一堂屋或单栋屋,即三合院式。

2、锁头屋:如古锁头形,横屋前围成天井。

3、堂屋:两、三进厅堂院落式。

分别叫二堂屋、三堂屋。

4、合面杠:两列横屋合面组成。

有二、三至六杠屋。

5、堂屋与横屋组合:双堂一横屋、双堂二横屋、双堂四横屋、三堂双横屋、三堂四横屋。

6、楼:又称方楼、方围、四角楼。

由堂屋发展而成。

中央低层,四周二至六层楼房,外观封闭,四角碉房微凸。

7、围垅:中央是堂屋与横屋的组合,后为半圆形围屋,围门前有禾坪、半月形池塘。

有双堂双横围垅、双堂四横二围垅等。

四、瑶族民居:有茅寮、单屋住宅、连排式住宅、廊道式排房等。

北京四合院华北(地区)窑洞黄土高原地区古民居安徽省的南部客家土楼广东东北、福建西南等地蒙古包内蒙古地区傣家竹楼云贵高原(西双版纳)皖南民居安徽省的南部土家民居主要聚居在湖南湘西,湖北恩施。

广东传统聚落及其民居类型文化地理研究广东传统聚落及其民居类型文化地理研究1. 引言广东作为中国南方重要的省份,拥有悠久的历史和丰富的文化遗产。

传统聚落是广东乡村地区的代表性景观,其建筑风格和布局体现了深厚的文化内涵。

本文旨在通过对广东传统聚落及其民居类型的研究,探讨其在文化地理方面的价值和意义。

2. 广东传统聚落类型广东传统聚落类型繁多,涵盖了佛山、潮州、韶关、东莞等地的特色聚落。

这些传统聚落在布局、建筑风格、文化习俗等方面存在差异。

例如,佛山传统聚落以“府、宅、寺、园”四合院为主,富有明清时期建筑特色;而潮州传统聚落以“街、槛、牌、厝、围、吊棚”为基本单位,突显了闽南建筑的风格。

这些传统聚落代表了广东不同地域的建筑艺术和文化传统。

3. 广东传统聚落的特点广东传统聚落具有几个重要的特点:首先,广东传统聚落常常集中在水陆交通便利的地区,体现了农业社会聚居和交通枢纽发展的关系;其次,聚落的布局常采用“方圆制”,即以中心点为圆心,连续地向四周发展,形成了以村庄为中心的地域性组织形态;再次,广东传统聚落注重生产、生活和宗教活动的有机结合,形成了丰富多样的社会文化空间;最后,广东传统聚落的建筑风格注重符号语言、装饰手法和色彩运用,彰显了无私奉献、尊重秩序和平衡思维的价值观。

4. 广东传统民居类型广东传统民居类型多样,常见的有岩砌民居、厝宅和坊院。

岩砌民居位于广东东部的潮汕地区,建筑材料以花岗石为主,结构坚固耐用,可以抵御台风和地震等自然灾害;厝宅则是潮汕地区的独特建筑形式,采用石木结构,注重通风、透光和庇荫等方面的设计,是迎合当地湿润气候条件的建筑创新;坊院则是佛山地区的传统民居类型,建筑格局富有一定的封闭性,空间布局严格规划,彰显了尊卑有序、人际关系和谐的文化诉求。

5. 广东传统聚落的文化地理价值与影响广东传统聚落及其民居类型具有重要的文化地理价值和深远的影响。

首先,它们是广东丰富多样文化遗产的重要组成部分,体现了广东历史、文化和社会发展的特点;其次,广东传统聚落的布局和建筑风格是中国南方农村聚落研究的重要依据,具有丰富的学术价值;再次,传统聚落的保护和传承有助于促进乡村旅游业的发展,带动当地经济的繁荣;最后,传统聚落的人居环境、社会关系和文化习俗对当地居民的身份认同和社会认同起到重要作用。

广东陈家大院简介

广东陈家大院是一座历史悠久的传统民居,位于广东省梅州市梅县区城南镇瑶苑路。

该大院建于清朝乾隆年间,至今已有300多年的历史,是一座具有典型岭南建筑风格的大宅院。

广东陈家大院占地面积约8000平方米,由前后两个庭院和四个独立的建筑群组成。

其中,前院主要是客房和会客厅,后院则是主人的住所以及厨房、花园等。

整个大院布局合理,结构严谨,凸显出明清时期岭南建筑的特点。

广东陈家大院是一座具有丰富文化内涵的古建筑,其内部装饰精美,尤以木雕、石雕、花砖等工艺品为特色。

大院内还保存了大量文物古迹,如红木家具、陈氏族谱、古董器物等,为研究岭南传统文化提供了珍贵的资料。

广东陈家大院是广东省级文物保护单位,也是国家AAAA级旅游景区。

每年吸引了大量游客前来参观,成为梅州市的重要文化旅游景点之一。

- 1 -。

西关大屋三重门介绍

西关大屋是一座具有岭南特色的传统民居建筑,是岭南文化的重要组成部分。

西关大屋于1901年正式建成,是广东省现存最古老、最完整的民居建筑。

西关大屋始建于清朝同治年间,清末民初达到鼎盛时期。

由于历史原因,西关大屋一度面临被拆除的命运,所幸政府及时采取措施,对西关大屋进行保护,使其得以保存下来。

在广州老城区的西关大屋中,有一种独具特色的三重门式建筑,它由两个院落组成。

一个院落由大门、二门和内院组成;另一个院落由东、西两个门楼组成。

“三重门”是指在西关大屋的两个院落之间有一道门楼,上刻有“三重门”三个字。

所谓“三重门”是指从大门到内院共有三重门:第一重是正门;第二重是二门;第三重则是内院的正门。

“三重门”式建筑不算很高,但从第二重至第三重台阶却很高。

这是由于广州气候潮湿,一般砖墙建筑多用泥、沙和石灰作为主要建筑材料,容易受潮、发霉,所以砖与砖之间不能用水泥或其他材料粘合。

—— 1 —1 —。

广东白水寨古民居广东白水寨古民居是中国南方地区保存较为完整的传统民居建筑之一。

它位于广东省英德市白水寨村,距离广州市约200公里,作为非物质文化遗产,它展示了百年传统建筑风格和精湛的工艺技术。

本文将深入了解广东白水寨古民居的历史背景、建筑特点以及它所传达的文化内涵。

一、历史背景广东白水寨古民居的历史可以追溯到清朝时期。

在这个时期,南方农村经济繁荣,人们开始注重居住环境。

白水寨村的居民利用当地丰富的建筑材料和独特的建筑技艺,创造了一种独特的建筑风格,卓尔不群地展现了他们的智慧和艺术才华。

二、建筑特点1. 结构特色:广东白水寨古民居通常采用木结构,以悬空式砖木结构居多,其特点主要体现在稳固性和灵活性上。

屋顶采用瓦片覆盖,能够有效防止雨水渗入。

整体结构经过世代改良,形成了一套完整的建筑体系。

2. 空间布局:广东白水寨古民居的空间布局注重功能性和宜人性。

一般而言,房屋都分为前后和左右两个院落,中央为正式的起居场所,而厨房和贮藏设施则位于后院。

这种布局既满足了家庭生活的需要,又能充分利用不同的功能区域。

3. 装饰特色:广东白水寨古民居的装饰多采用木雕、石雕和泥塑等传统工艺,以花草鸟兽等方式来展现对自然的热爱和崇拜。

这些装饰物既起到了美化居住环境的作用,也彰显了主人对于富饶和幸福生活的追求。

三、文化内涵广东白水寨古民居体现了中国古代农耕文化的内涵和精髓。

首先,它展现了南方农村人民的传统生活方式和价值观念。

其次,它体现了中国古代建筑的独特风格和艺术特点。

最后,它传递了对于自然环境的尊重和对家庭团结的重视。

广东白水寨古民居作为一种非物质文化遗产,不仅仅代表了过去的历史和文化,更是对未来的一种启示。

人们应当加强对这一珍贵遗产的保护和传承,让更多的人了解和欣赏到广东白水寨古民居的独特魅力。

结语广东白水寨古民居是中国南方地区的一颗璀璨明珠,它通过其独特的建筑风格和精湛的工艺技术,向世人展示了传统建筑的魅力与智慧。

它的存在不仅让人们回顾过去的辉煌,更激励着我们更加珍惜和保护我们的文化遗产。

可与皇宫媲美的潮汕民居建筑风⽔之:下⼭虎(爬狮)和四点⾦布局潮汕民居是⼴东省潮汕地区传统民居建筑,特点鲜明,具有很⾼的美学价值。

潮汕多聚族⽽居,沿江沿海平原地带,经济⽐较发达,许多望族多聚居在这些地⽅,旧县城也多有聚族⽽居情况。

因此,城乡居民均有浓厚的⽒族观念,体现在聚落建筑就是以姓⽒宗祠为中⼼的围寨格局。

但⽆论南⽅还是北⽅的汉族,其传统民居的共同特点都是坐北朝南,注重内采光;以⽊梁承重,以砖、⽯、⼟砌护墙;以堂屋为中⼼,以雕梁画栋和装饰屋顶、檐⼝见长。

据清府县志载:“望族营建屋庐,必建家庙,尤为壮丽。

”“雕梁画栋,池台⽵树,必极⼯巧。

⼤宗⼩宗,竞建祠堂,争夸壮丽,不惜赀费。

”潮汕农村多聚族⽽居,⽽整个村寨,都依其宗族观念、风⽔观念、⽣产⽣活、防御功能以及某些美学观念来营建,因此潮汕民居的⼤格局便是独特的理想风⽔⼈居环境。

“下⼭虎”(爬狮)和“四点⾦”风⽔学认为:“君⼦营建宫室,宗庙为先,诚以祖宗发源之地,⽀派皆本于兹。

”“⾃古⽴⼤宗⼦(祠)之处,族⼈阳宇(宅)四⾯围位,以便男妇共祀其先。

”《潮州府志》也⾔:潮⼈“营宫室必先祠堂,明宗法,继绝嗣,崇配⾷,重祀⽥”。

因此,⼤宗祠理所当然地成了围寨的中⼼,其它各种建筑须按次序环绕⼤宗祠⽽建,于是就形成了这样的格局:⼤宗祠的左右是⼩宗祠,然后是⽕巷(⼜称花巷)和厝包(包屋),它们从三⾯护卫着⼤宗祠,外围是⼀座座重叠相连的“下⼭虎”的三合院和称“四点⾦”的四合院,最后就是坚固围合的寨墙了,如果不专建寨墙,则最后那⾸尾相接、朝向中⼼的围屋就兼顾寨墙的作⽤。

这样,就形成⼀个内为府第,外有沟渠寨墙环绕的潮汕围寨。

“下⼭虎”(⼜称“爬狮”),是潮汕府第的最基本构成单位。

顾名思义,“下⼭虎”(“爬狮”)的形状真有点如下⼭之虎双似爬⾏之狮,它以⼤门为嘴,⼆个前房为两只前⽖,称“伸⼿房”,以后厅为肚,厅两旁的⼆间⼤房为后⽖。

总之,有如浑⾝是颈,张开⼤⼝,吸纳天地精⽓,时时蓄势待发的狮虎。