2019语文高考小说的叙述角度人称作用

- 格式:pptx

- 大小:9.00 MB

- 文档页数:21

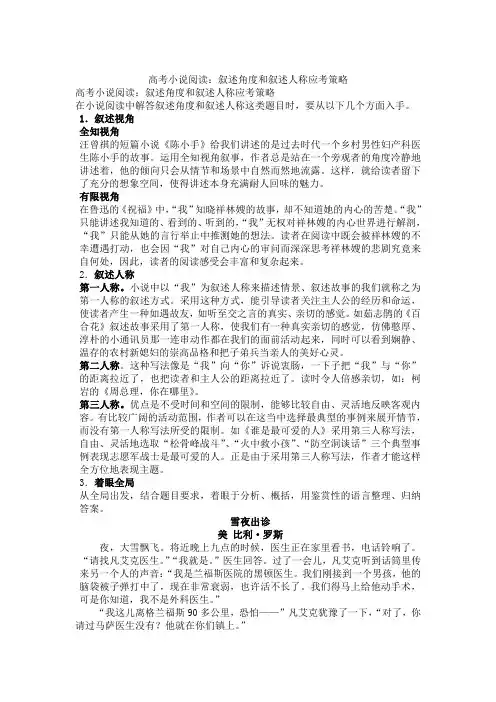

高考小说阅读:叙述角度和叙述人称应考策略高考小说阅读:叙述角度和叙述人称应考策略在小说阅读中解答叙述角度和叙述人称这类题目时,要从以下几个方面入手。

1.叙述视角全知视角汪曾祺的短篇小说《陈小手》给我们讲述的是过去时代一个乡村男性妇产科医生陈小手的故事。

运用全知视角叙事,作者总是站在一个旁观者的角度冷静地讲述着,他的倾向只会从情节和场景中自然而然地流露。

这样,就给读者留下了充分的想象空间,使得讲述本身充满耐人回味的魅力。

有限视角在鲁迅的《祝福》中,“我”知晓祥林嫂的故事,却不知道她的内心的苦楚。

“我”只能讲述我知道的、看到的、听到的,“我”无权对祥林嫂的内心世界进行解剖,“我”只能从她的言行举止中推测她的想法。

读者在阅读中既会被祥林嫂的不幸遭遇打动,也会因“我”对自己内心的审问而深深思考祥林嫂的悲剧究竟来自何处,因此,读者的阅读感受会丰富和复杂起来。

2.叙述人称第一人称。

小说中以“我”为叙述人称来描述情景、叙述故事的我们就称之为第一人称的叙述方式。

采用这种方式,能引导读者关注主人公的经历和命运,使读者产生一种如遇故友,如听至交之言的真实、亲切的感觉。

如茹志鹃的《百合花》叙述故事采用了第一人称,使我们有一种真实亲切的感觉,仿佛憨厚、淳朴的小通讯员那一连串动作都在我们的面前活动起来,同时可以看到娴静、温存的农村新媳妇的崇高品格和把子弟兵当亲人的美好心灵。

第二人称。

这种写法像是“我”向“你”诉说衷肠,一下子把“我”与“你”的距离拉近了,也把读者和主人公的距离拉近了。

读时令人倍感亲切,如:柯岩的《周总理,你在哪里》。

第三人称。

优点是不受时间和空间的限制,能够比较自由、灵活地反映客观内容。

有比较广阔的活动范围,作者可以在这当中选择最典型的事例来展开情节,而没有第一人称写法所受的限制。

如《谁是最可爱的人》采用第三人称写法,自由、灵活地选取“松骨峰战斗”、“火中救小孩”、“防空洞谈话”三个典型事例表现志愿军战士是最可爱的人。

高考小说的叙述人称及视角一、第一人称叙述视角这一人称叙述角度,从“我”出发,一以贯之。

凡是“我”没有出场的地方,“我”没有看到的东西,都无法写。

即使“我”在场,除“我”之外的人物内心活动,也不能直接写,只能通过人物的行动、言语、表情等间接表现。

“我”的内心世界,则可能充分展现,这就更具有真实感。

好像不仅作者就是“我”,连读者也变成了小说中的“我”。

所以第一人称的好处是小说情境显得更为真切,作者与读者的距离缩小了。

小说中“我”的作用①便于直接抒情,能自由表达思想。

②叙述亲切自然,给读者以真实感,拉近读者与文本的距离。

③“我”是全文的线索,串联全文的故事情节。

④能使故事情节更为简洁,内容更为集中。

⑤小说可“借”我的情感态度,揭示文章的主题。

三、第二人称1. 运用第二人称叙述视角的小说,我们很少见到,这里就不做讲解,只需学生记住其优点。

2. 第二人称的作用①第二人称拉近了叙述者与人物之间的距离,②增强文章的抒情性和亲切感,便于感情交流四、第三人称第三人称叙述视角。

这种叙述视角,小说的叙述者不但了解小说里全部细节的发展,而且了解小说中所有人物的心理动态,就连两个人之间的悄悄话,叙述者也知道;连第二个人都无法知道的人物内心最隐秘的想法,叙述者也了如指掌。

它的最大优点是比第一人称和第二人称在叙事方面都更方便,无所不知,全知全能;不足之处,是导致作者与读者之间的隔阂,作者总把读者排斥在外。

不像第一、二人称那样,好像作者在与读者交谈似的。

一、文学类文本阅读(本题共3小题;15分)阅读下面的文字,完成下列各题。

十二本书宁肯“有旧鞋换洋火——”像早先一样,吆喝反复出现,但不是同一个人。

秋良竖着耳朵不用分辨,一下跑出去。

这人穿得破烂,黑脸,缺着黄板牙笑。

“我有好东西,可我不想换洋火,除非换别的。

”“什么?”“闹钟,我有个小闹钟。

你有小人书吗?你要有,我就拿它跟你换。

”“闹钟坏了?”黑脸人明知故问很烦人。

“没坏,就是不走了。

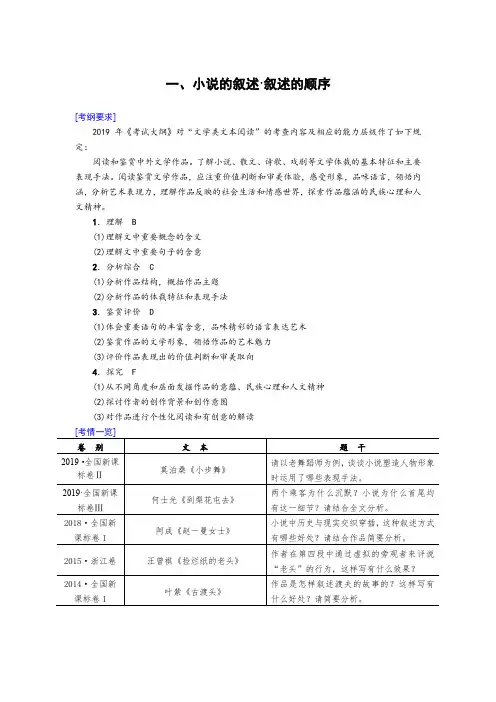

一、小说的叙述·叙述的顺序[考纲要求]2019年《考试大纲》对“文学类文本阅读”的考查内容及相应的能力层级作了如下规定:阅读和鉴赏中外文学作品。

了解小说、散文、诗歌、戏剧等文学体裁的基本特征和主要表现手法。

阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验,感受形象,品味语言,领悟内涵,分析艺术表现力,理解作品反映的社会生活和情感世界,探索作品蕴涵的民族心理和人文精神。

1.理解 B(1)理解文中重要概念的含义(2)理解文中重要句子的含意2.分析综合 C(1)分析作品结构,概括作品主题(2)分析作品的体裁特征和表现手法3.鉴赏评价 D(1)体会重要语句的丰富含意,品味精彩的语言表达艺术(2)鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力(3)评价作品表现出的价值判断和审美取向4.探究 F(1)从不同角度和层面发掘作品的意蕴、民族心理和人文精神(2)探讨作者的创作背景和创作意图(3)对作品进行个性化阅读和有创意的解读叙述是小说创作最基本的表达技巧之一,是指作者用陈述性的语言对人物的经历和事件的发展变化过程进行说明、介绍和交代的一种方式。

叙述的基本要素一般包括人物、事件、时间、地点、原因、结果六个基本要素。

叙述的基本功能在于叙事,小说情节的推进和人物性格的发展,很大程度上都是靠叙述实现的。

在某种意义上说,小说的叙述技巧,即是小说的叙事技巧。

小说的叙事技巧包含叙述人称、叙述方式(类型)、叙述节奏(加速减速、详略等)、叙述腔调(风格)。

一、叙述顺序(一)顺叙:按照时间(空间)的先后顺序来写。

特点是情节发展脉络分明,层次清晰。

倒叙:把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。

特点是制造悬念,引人入胜。

(二)插叙:就是在叙述主要事件的过程中,暂时中断主线而插入的另外一些与中心事件有关的内容的叙述,叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。

去掉插叙的内容不影响故事的完整性。

插叙内容对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实。

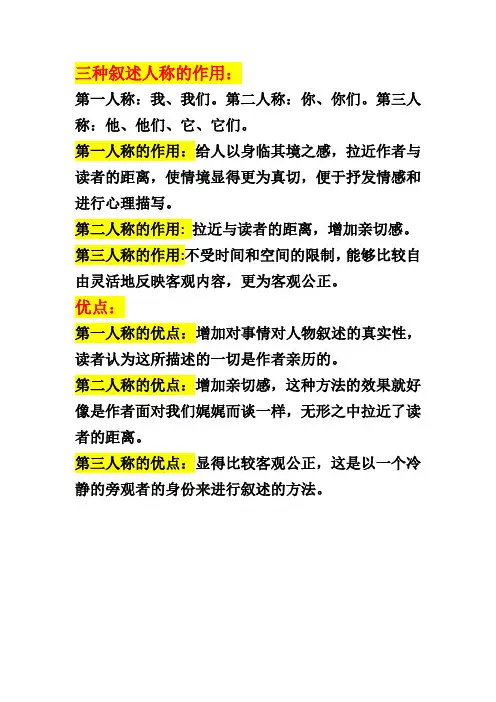

三种叙述人称的作用:

第一人称:我、我们。

第二人称:你、你们。

第三人称:他、他们、它、它们。

第一人称的作用:给人以身临其境之感,拉近作者与读者的距离,使情境显得更为真切,便于抒发情感和进行心理描写。

第二人称的作用: 拉近与读者的距离,增加亲切感。

第三人称的作用:不受时间和空间的限制,能够比较自由灵活地反映客观内容,更为客观公正。

优点:

第一人称的优点:增加对事情对人物叙述的真实性,读者认为这所描述的一切是作者亲历的。

第二人称的优点:增加亲切感,这种方法的效果就好像是作者面对我们娓娓而谈一样,无形之中拉近了读者的距离。

第三人称的优点:显得比较客观公正,这是以一个冷静的旁观者的身份来进行叙述的方法。

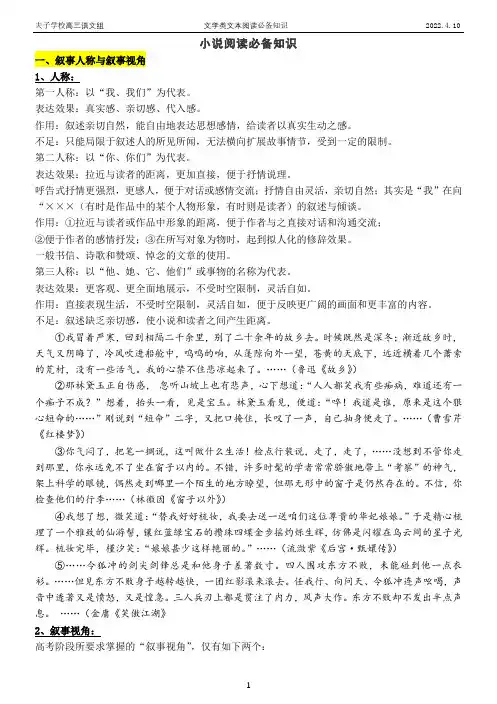

小说阅读必备知识一、叙事人称与叙事视角1、人称:第一人称:以“我、我们”为代表。

表达效果:真实感、亲切感、代入感。

作用:叙述亲切自然,能自由地表达思想感情,给读者以真实生动之感。

不足:只能局限于叙述人的所见所闻,无法横向扩展故事情节,受到一定的限制。

第二人称:以“你、你们”为代表。

表达效果:拉近与读者的距离,更加直接,便于抒情说理。

呼告式抒情更强烈,更感人,便于对话或感情交流;抒情自由灵活,亲切自然;其实是“我”在向“×××(有时是作品中的某个人物形象,有时则是读者)的叙述与倾谈。

作用:①拉近与读者或作品中形象的距离,便于作者与之直接对话和沟通交流;②便于作者的感情抒发;③在所写对象为物时,起到拟人化的修辞效果。

一般书信、诗歌和赞颂、悼念的文章的使用。

第三人称:以“他、她、它、他们”或事物的名称为代表。

表达效果:更客观、更全面地展示,不受时空限制,灵活自如。

作用:直接表现生活,不受时空限制,灵活自如,便于反映更广阔的画面和更丰富的内容。

不足:叙述缺乏亲切感,使小说和读者之间产生距离。

①我冒着严寒,回到相隔二千余里,别了二十余年的故乡去。

时候既然是深冬;渐近故乡时,天气又阴晦了,冷风吹进船舱中,呜呜的响,从篷隙向外一望,苍黄的天底下,远近横着几个萧索的荒村,没有一些活气。

我的心禁不住悲凉起来了。

……(鲁迅《故乡》)②那林黛玉正自伤感,忽听山坡上也有悲声,心下想道:“人人都笑我有些痴病,难道还有一个痴子不成?”想着,抬头一看,见是宝玉。

林黛玉看见,便道:“啐!我道是谁,原来是这个狠心短命的……”刚说到“短命”二字,又把口掩住,长叹了一声,自己抽身便走了。

……(曹雪芹《红楼梦》)③你气闷了,把笔一搁说,这叫做什么生活!检点行装说,走了,走了,……没想到不管你走到那里,你永远免不了坐在窗子以内的。

不错,许多时髦的学者常常骄傲地带上“考察”的神气,架上科学的眼镜,偶然走到哪里一个陌生的地方瞭望,但那无形中的窗子是仍然存在的。

高考小说中的叙述视角分析小说,主要是叙述故事。

小说既然要叙述故事,就确定有一个叙述视角的选择和确定问题。

所谓叙述视角,就是故事是由谁讲的,即故事里所发生的事是谁亲眼看到的,听到的,或者是想到的。

叙述人称,就是作者叙述的视察点、立足点。

叙述人称不同于人称,后者是指人物的一般代称,如你、我、他,它们不能一一对应。

依据作者与所叙述对象的关系,叙述的视角主要有第一人称叙述视角和第三人称两种叙述视角。

一、第一人称叙述视角第一人称叙述视角,就是叙述者既是叙述故事的人,同时又是故事里的角色。

这种叙述方式有两个特点:一是这个叙述者具有双重身份,他既可以干脆参加事务进程,又可以跳出作品环境而从旁予以描述或评介,从而使叙述显得更逼真、可信或亲切,也更易于理解。

二是由于叙述者受其角色身份的限制,不行能叙述角色无法知晓的内容。

第一人称的好处是小说情境显得更为真实,作者与读者的距离缩小了。

观赏第一人称时要留意,文本中的“我”不是作者,而有些同学一看到“我”,就以为是作者本人,那是错误的。

“我”与小说中人其他任何一个角色一样,只是小说中的一个角色,没有特殊性,“我”既可以是主角,也可以是配角。

二、第三人称叙述视角第三人称叙述视角,就是叙述者从与故事完全无关的旁观者角度进行叙述。

这通常被称作“全知全能”的叙述。

在这种叙述中,叙述者就像全知全能的“上帝”一样,可以为所欲为地进入任何一个人、事务或领域中挖掘,可以在任何一种时间和空间中上下优游。

在这种叙事视角中,叙述者享有充分的、甚至是无限的自由度。

这种叙述视角,叙述者不但了解小说里全部的情节发展,而且还了解小说中全部人物的心理动态,就连两个人之间的静静话,叙述者也一清二楚;甚至对故事里人物内心最隐秘的想法,叙述者也了如指掌。

这是一种全知视角。

这种叙述视角的不足之处,就是导致作者与读者之间产生隔膜,作者总是把读者排斥在小说的外面,而不像第一、二人称那样,作者似乎是在与读者谈心似的。

专题05 小说情节考点分析情节是小说的核心部分,把握好故事情节,是欣赏小说的基础,也是整体感知文章的起点。

命题者在为小说命题时,也必定以情节为出发点,从整体上设置理解文章内容的试题。

高考考查情节的题型有3种:情节概括梳理题、情节手法题、情节作用题。

一、梳理概括情节“情节梳理概括”就是要求考生能够按照一定的顺序梳理情节,并用简要的语言加以概括表述。

高考考查这一考点的试题往往立足全文设题,考查全文的故事情节的梳理。

这种试题分为明考型(题干直接明确概括情节或梳理情节、脉络)和暗考型(题干要求概括人物的心理变化、态度变化、情感变化等)两种。

考试题型明考型:这类题目的题干中往往有“概括”、“梳理”等作答动词和“情节”“脉络”等表答题方向的名词。

比如说“请围绕主人公梳理文章的基本情节”“请用简明的语言梳理这篇小说的脉络”。

暗考型:题干不是明确要求概括或梳理情节、脉络,而是要求概括人物的心理变化、态度变化、情感变化等。

这类题目实际上也属于情节梳理题,只是答题方向不同。

例如“请用简洁的文字写出小说中XX的态度的变化过程。

”答题方法1.结构连贯法:厘清小说的结构层次,按小说的叙述顺序、情节发展中“开端、发展、高潮、结局”的结构脉络梳理。

2.场面连贯法:小说中的场面是人物活动的重要场所,有些小说中一个场面就可以梳理为一个情节。

3.线索连贯法:线索是串联小说人物、事件的人、事、物、感情、时间或地点等,勾画关联线索的语句。

抓住线索,就可以围绕线索概括出情节发展的各个阶段内容。

4.细节连贯法:围绕人物活动,深入阅读文本内容,抓住对情节推进或人物活动、心理具有表现力的细节,勾画关键词句进行提炼、概括。

答题步骤第一步,审题干,明方向。

即根据题干中的关键词判断题目是明考型还是暗考型,从而确定答题的方向。

第二步,依内容,理层次。

即根据小说文本的具体内容,或采用结构连贯法,或采用场面连贯法,或采用线索连贯法,或采用细节连贯法,划分段落,理清层次结构。

小说“叙述角度”“叙述人称”浅析摘要:叙述角度主要是说故事由谁来讲,解决的是“谁”站在什么“位置”来讲故事的问题。

叙述角度可分为“全知视角”和“有限视角”。

传统小说比较喜欢用全知视角来讲述故事。

它要求叙述者对小说所有的信息,比如线索、发展、结果,人物的心理、过去、未来等都一清二楚。

小说发展到现代,越来越多的小说家喜欢用有限视角写小说。

叙述人称有第一人称、第二人称和第三人称。

采用第一人称来叙事,能让叙述者介入故事,甚至能将其变成故事中的人物。

这样,有助于把所见所闻、所思所感用直观的感受表达出来,给人以真实的感觉。

其不足是受到了限制,超出了“我”的感知范围的内容便不清楚,给读者留下了猜度的空间。

采用第三人称叙事的文章,叙事者游离于故事之外,以旁观者的身份来讲述故事,知道的比较多,但与读者有一定的隔阂,感情上不再亲切。

关键词:小说叙述角度区分人称中图分类号:G626.5 文献标识码:A 文章编号:ISSN1672-6715(2018)12-198-01写好记叙文,要注意的方方面面固然很多,但容易被人们忽视的一个很重要的注意点就是如何优化记叙文叙述角度和叙述人称,记叙文叙述角度和叙述人称选得好,不仅切题简洁明快,利于展示选材的广度和深度,而且能很好地展示所刻画的人物性格特征,于无声中使文章的情感得以更好的表达。

在此,笔者结合几篇著名的记叙文,和大家谈谈如何做到记叙文叙述角度优化和叙述人称的选择。

一、找准叙述角度,领略不同情趣古人望山,见高低起伏,变化万端,于是就有了“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的感叹。

同样的,小说也有不同的“观察”角度。

一部《红楼梦》,繁杂的人物和宏大的场景都是借一块“石头”之口来讲述的。

曹雪芹选用全知视角来架构全文,能很好地带领读者到大观园中去浏览奢华的生活万象,探知复杂微妙的情感,感受百味杂陈的人生。

从贵族小姐到婆子丫环,数百之众,大观园就是一个社会的缩影,再加上从混沌初开的木石前盟,到贾府由盛至衰的时空横跨,任谁都无法拥有全部的感知和对全程的见证。

高考小说叙述特点叙述特点题答题方法一、叙述人称1、第一人称:增强小说的真实性和亲切感,拉近作品和读者的距离;便于抒发感情;便于作心理描写。

但在叙述上只能局限于叙述人的所见所闻。

【有限视角】2、第二人称:直接对话,真切自然;直面对象,便于抒情,让读者与作者进行心灵沟通;若对象为物,则具有拟人化作用。

3、第三人称:以旁观者身份来讲述故事,显得客观冷静;不受时空限制,叙述相对自由。

【全知视角】二、叙述视角1、儿童视角(常考)2、动物视角3、女性视角、学生视角等(根据年龄、身份、性别、职业、经历、性格等)三、叙述顺序1、顺叙。

按照时间(空间)的先后顺序来写。

特点:情节发展脉络分明,层次清晰。

2、倒叙。

不按时间先后顺序来写,而是把某些发生在后面的情节或结局先行提出,然后再按顺序叙述下去。

倒叙并不是由“尾”至“头”的整个的逆叙,而是局部的“倒插”。

特点:制造悬念,引人入胜;使故事情节波澜起伏,激发读者阅读兴趣。

3、插叙。

在叙述主要事件的过程中,根据表达的需要,暂时中断主线而插入另外一些与中心事件有关的内容的叙述。

叙述完插入的事件后再接上原来的事件写。

插叙内容不影响主要事件的表达,对主要情节或中心事件做必要的铺垫、照应、补充、说明,使情节更完整,结构更严密,内容更充实。

插叙的内容是基本事件之外的,去掉它,不影响故事的完整性。

4.补叙,也叫追叙,在行文中用两三句话或一小段话对前边说的人或事做一些补充的交代,补充另一与之有关的事件,使事件的整个过程更加清晰完整。

特点:对上文的内容做补充交代,有助于更好地表达主题,使文章结构完整,行文跌宕起伏,收到出人意料的效果。

若无补叙,就会影响故事的完整性。

5.平叙,就是平行叙述,即叙述同一时间内不同地点所发生的两件或两件以上的事。

通常是先叙一件,再叙一件,常称为“花开两朵,各表一枝”,因此又叫作分叙。

特点:条理清楚,便于了解事情的来龙去脉。

四、情节安排(构思)技巧传统小说中,多以情节为中心。

2019届高三语文复习《小说叙述视角与叙述人称》教案2019年高考语文一轮复小说专题复——小说的叙述视角及叙述人称考点分析作为高考必考内容,高考命题人设计问题往往注重小说“三要素”(人物形象、故事情节、环境)和主题。

常常在以下题型中考查:①把握故事情节;②揣摩人物形象;③赏析环境描写;④概括探究主题;⑤品味赏析语言;⑥赏析艺术技巧;⑦理解小说的标题。

小说的叙述视角和叙述人称是属于小说考点中情节的艺术技巧。

2019年高考语文考试大纲还没有公布,但我们从《2018年普通高考考试大纲修订内容》中来看,除了考试内容中文学类文本和实用类文本由选考变为必考,考情变化中有一点值得注意:“能力目标设计学科化,注重考查更高层级的思维能力,如鉴赏评价能力。

”这意味着高考语文侧重更高层级的能力要求。

叙述视角与人称是小说的难点,也是整个一轮复的难点之一,搞懂这个知识点需要很强的思维能力和一定的文学鉴赏能力。

学情分析1.高一、高二在上课文中的小说单元和小说专题的时候,几乎没有涉及到叙述视角及人称,学生对这方面的知识非常欠缺。

2.一轮复教材《创新方案》分册一中对这个点讲得很简朴,要对这个知识点联合教材和考题进行扩大。

教学目标1.经由过程教材实际研究及举例,理解小说的叙述视角及叙述人称。

2.归纳答题模板,掌握小说在叙述视角方面的考题并掌握基本答题方法。

课前准备1.请同学们阅读并思考一轮复资料《创新方案》分册一26-27页,做导学案。

2.重温教材必修三小说《林黛玉进贾府》,思考其叙述角度的独到的地方。

教学内容一、叙述视角和叙述人称1、概念解释叙述视角也称叙述聚焦,是指叙述语言中对故事内容进行观察和讲述的特定角度。

简单地说叙述视角就是作者是以什么角度来讲故事的。

叙述视角的特征通常是由叙述人称决定的,通常有第一人称、第二人称、第三人称三种。

2.改编故事,体会人称和视角。

从前有座山,山上有座庙,庙里住着一个老和尚和小和尚。

小和尚刚出生就被遗弃在庙门口,老和尚虽然日子清贫,身有顽疾,仍然收留了他,给他取名弥生。

2019高考语文小说练习系列之一:叙述角度、人称教学目标:1、了解表达角度和人称的有关知识。

2、能辨别常见的表达角度和人称教学重点:1、领会小说表达角度、表达人称与内容题旨的关系。

2、能够结合小说鉴赏评价各种表达角度和人称的优缺点。

课时:一预习案:【一】理论复习〔要求:阅读时圈点批注,完成目标1、2〕〔一〕、表达角度:小说要有一个讲述的人,即故事由谁来讲。

可以分为全知视角和有限视角。

1、全知视角(上帝俯瞰): 往往用第三人称来叙事。

在这样的叙事方式中,叙事人相当于上帝,他对所有线索、发展和结局都了如指掌,对每个人物的心理、过去和未来都清请楚楚,甚至还走到前台对人物评头论足,进行道德评价和情感判断。

如《一滴眼泪换一滴水》中“人民,尤其是中世纪的人民,在社会上就像孩子们在家庭里一样,他们长久停留在原始的无知状态里,停留在道德与智力的幼稚阶段,可以用形容儿童的话来形容他们:在这种年龄是没有怜悯心的。

”传统小说《三国演义》就是全知视角,莫泊桑的《项链》也是。

全知视角不受时间空间和人物的限制,方便读者了解故事的来龙去脉。

好处:①便于作者对人物、情节的掌控;②便于作者对人物主评判,使作者的倾向鲜明地展示在读者面前。

2、有限视角〔凡人目光〕:往往用第一人称来叙事。

依靠人物的眼睛来看小说中的世界。

特点是表达讲究遮蔽作者意图,故意隐藏一些环节,留给读者自己去推理、判断与评价。

完全依赖于人物的眼睛来看小说里的世界,完全靠表达者带领读者走进情节的各个环节,让读者参与其中。

这使得读者变得不像在阅读传统小说那样只是被动地听故事,而必须调动自己的知识、经验和想象力。

如海明威的《桥边的老人》。

好处:给读者留下想象空间,让读者去推理、评判。

在有限的视角中,又有两种情况:〔1〕表达者和人物知道的一样多〔2〕表达者知道比人物少〔侦探小说中尤为常见〕全知视角与有限视角无优劣之分,选择怎样的视角完全依照小说的具体需要。

一篇小说可以通篇都用全知视角或有限视角,也可能有视角的转换。