提高采收率基础知识

- 格式:ppt

- 大小:3.43 MB

- 文档页数:70

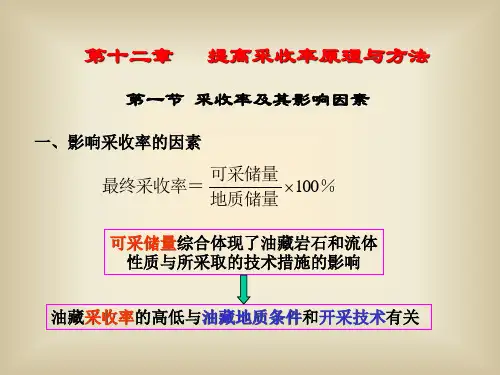

一、名词解释1.原油采收率:是采出地下原油原始储量的百分数,即采出原油量与地下原始储油量的比值。

2.所谓增溶作用是指由于表面活性剂胶束的存在,使得在溶液中难溶乃至不溶的物质溶解度显著增加的作用。

3.采出程度:累积采油量与动用地质储量比值的百分数。

它是油田开发的重要指标,反映地下原油的采出情况。

采出程度高,地下剩余可采储量愈少,因而开采难度也愈大。

4.采收率:指在一定经济极限内,在当前工程技术条件和开发水平下,可以从油藏中采出的石油量占原始地质储量的百分数。

它是一个油田开发水平的重要标志。

5.采油速度:指年产油量占其相对应动用地质储量的百分数,它是衡量油田开采速度快慢的指标。

6.水驱采收率:注水达到经济极限时累计采出的油量与原始地质储量之比。

7.残余油:注入水波及区内水洗后所剩下的油。

8.剩余油:水未波及到的区域内所剩下的油为剩余油,其分布是连续的,数量较大。

9.一次采油:依靠天然能量开采原油的方法。

10.二次采油:继一次采油之后,向地层中注入液体或气体补充能量采油的方法。

11.三次采油:采用向地层注入其他工作剂或引入其它能量的方法。

12.聚合物:由大量的简单分子化合而成的高分子量的大分子所组成的天然的或合成的物质。

13.聚合物的水解度:聚丙烯酰胺在NaOH作用下酰胺基转变为羧钠基的百分数。

14.聚合物驱:是把聚合物加到注入水中,增加注入水的粘度,降低水相渗透率,从而降低注入水流度的一种驱油方法。

15.表面活性剂:分子具有两亲结构,可自发地浓集于相界面,显著降低界面张力的物质。

16.微乳液:由油、水、表面活性剂、助表面活性剂(醇)和盐五种组分组成的油水高度分散体系。

17.活性剂稀溶液:活性剂浓度低于CMC的溶液称为活性剂稀溶液。

18.乳状液:一种或几种液体以小液珠的形式,分散在另一种不能互溶的液体中所形成的分散体系。

19.胶束:当水的表面聚集的表面活性剂分子得到饱和时,溶液中大部分活性剂的烃链便相互吸引而缔合成以烃链束为内核、亲水基外露的分子聚集体,这种聚集成团状的活性剂称为胶束。

绪论一、名词解释1、一次采油:完全依靠油气藏自身天然能量开采石油的方法。

2、二次采油:用人工方式向油藏注水补充油层能量来增加石油采出量的方法。

3、三次采油:为进提高油藏开发后期的石油采出量,向油藏注入化学剂或气体溶剂,继续开采剩余在油藏中的石油。

4、提高石油采收率或强化采油(EOR):自一次采油结束后对油藏所进行的所有提高石油采收率的措施。

二、问答题1、提高石油采收率的方法按注入工作剂种类分为哪几类?答:分为:水驱、化学驱、气驱、热力采油和微生物采油五大类。

2、提高石油采收率方法按提高石油采收率机理分为哪几类?答:分为:流度控制类、提高洗油效率类、降低原油粘度类和改变原油组分类。

3、简述提高石油采收率技术的发展方向。

答:发展方向有:进一步改善聚合物驱油效果,降低成本,加快新型聚合物的研制工作,扩大聚合物驱的应用范围;加快三元复合驱工业化生产步伐,优化三元复合驱体系配方,尽快研制出高效、廉价的表面活性剂;完善蒸汽驱配套技术,加快中深层稠油油藏蒸汽驱技术攻关,努力扩大稠油蒸汽驱规模;加快注气提高采收率配套技术的研究,争取以较快的速度使其发展成为一种经济有效的提高采收率技术;因地制宜开展微生物采油、物理法采油等多种提高采收率方法的研究与推广。

第一章油气层地质基础一、名词解释:1、石油地质学:是应用地质学的一个分支学科,这是一门应石油工业发展需要而建立起来的学科。

是一门观察地球的各种现象,并研究这些现象之间的联系、成因及其变化规律的自然科学。

2、地壳运动:引起地壳结构和构造发生大规模改变的运动。

3、平行不整合:它是指上下两套地层的产状要素基本一致,但二者之间缺失了一些时代的地层,表明当时曾有沉积间断,这两套地层之间的接触面即为不整合面,它代表没有沉积的侵蚀时期。

4、角度不整合:即狭义的不整合,它是指上下两套地层之间不仅缺失部分地层,而且上下地层产状也不相同。

5、褶皱:层状岩石在构造应力的作用下所形成的一系列连续的波状弯曲现象称为褶皱,它是在地壳中广泛发育的一种构造变动,也是岩石塑性变形的变化形式。

第一章增加石油可采储量的途径:补充原始石油地质储量和提高石油采收率。

石油开采技术分为:1,利用天然能量采油技术。

2,补充地层能量采油技术。

3,提高石油采收率提高石油采收率技术:向油藏中注入驱油剂或调剖剂,改善油藏及油藏流体的物理化学特性,以及其他所有提高宏观波及系数和微观驱油效率的采油方法。

驱油剂:由地面注入油层用于驱油的所有液体,气体和复合体系。

剩余油:驱油剂未波及的区域内所剩下的原油。

残余油:驱油剂波及的区域中未被驱出的原油。

石油采收率:原油采出量与油藏中原始地质储量之比。

采收率的大小取决于波及效率和驱油效率。

影响残余油饱和度的主要因素:驱替动力学条件;孔隙结构;润湿性。

波及效率:驱油剂波及的油藏体积与油藏总体积之比。

影响波及效率的主要因素:垂直和平面非均质性;原油与驱油剂的视粘度和相对渗透率;原油与驱油剂的重力差。

提高采收率技术分为化学驱,气驱,热力采油,微生物采油。

第二章孔隙结构:油层基质(岩石)所具有的孔隙和吼道的几何形状、尺寸、分布及其连通关系。

油层的储集空间主要由空隙决定,而吼道则是流体在油层中得渗流能力的主控因素。

空隙的尺度分布可用空隙的分选性和孔隙分布歪度来表征。

空隙的分选性是指空隙分布的均一程度,孔隙尺度越均匀,则其分选性越好。

表征孔隙分选性的参数为孔隙分选系数。

孔隙分布的歪度是表征孔隙尺度分布偏于粗孔隙还是偏于细孔隙。

孔隙结构的基本特征:孔隙的尺寸及其分布;孔喉比;孔隙的连通性;孔隙的弯曲性;流体通道的非均质性。

孔喉比为孔隙与吼道的直径之比。

配位数:是指与特定的孔隙相连通的喉道数。

迂曲度:表征油层中孔隙通道的弯曲性的参数。

孔隙并联非均质性:油层中由孔隙和喉道构成的并联液体通道之间尺寸的差异。

孔隙串联非均质性:油层中由孔隙和喉道构成的流体通道在流动方向上尺度的差异。

孔隙的并联非均质性对无水采收率具有重要的影响。

孔隙的串联非均质性是影响残余油饱和度的主要因素。

粘土矿物在油层中的状态分为分散状、膜状、桥塞状影响孔隙结构的主要因素:岩石颗粒尺度;颗粒的分选性;粘土矿物;粘土颗粒形状。

提高采收率的方法

1、增加墒情管理。

加强农田土壤墒湿管理,改善土壤充分湿润的重要前提,改善气候条件,保持水分充足,促进作物生长和发育,提高作物采收率。

2、加强农田整地。

在农田中进行合理的火耕伐解,改变积水和雨水分布,使农田土壤保持良好的机械结构,提高农田的地形、水分和排气环境,促使作物安全长势、集约化生长及增收。

3、开展新品种改良。

育种选育出适应当地环境和当前种植技术条件的优良品种,推广新技术,促进适合作物生长的肥料运用技术,以较高的产量提高作物采收率。

4、注重播种干准。

当前的农业技术发达,播种仪器可控性强,应注重播种干准,准确分离株距,细化品种结构,保证每个穴位密度控制,合理配置,控制生长植株,促进充分结实,提高采收率和产量。

聚合物驱1聚合物概念:聚合物溶液驱油,简称聚合物驱是在注入水中加入少量、水溶性、高相对分子质量的聚合物的驱油方法2..聚合物作用机理:(1)控制水相流度,改善水油流度比,提高层内波及效率(2)降低高渗透率的水淹层段中流体总流度,缩小高、低渗透率层段间水线推进速度差,调整吸水剖面,提高层间波及系数(3)聚合物滞留及滞留分子的粘弹性降低岩石渗透率,具有稳定驱替前缘的作用。

(4)粘弹性聚合物大分子产生拉拽作用,从而提高波及区微观驱油效率3.聚合物溶液的粘度的影响因素:1)相对分子质量2)聚合物浓度3)矿化度4)水解度5)温度和PH6)溶剂4.聚合物驱油藏的筛选:1:流度比流度比在0.1—42,原油粘度的范围为5~~125mpa.s 2:油藏温度极限分别为聚丙烯酰胺93°C黄胞胶71°C 3:可动油的饱和度:可动油饱和度高的油藏更适合聚合物驱。

4:油藏渗透率:高渗透油藏5:油藏类型:砂岩油藏6:油藏深度使用时避开埋藏浅的和深的油藏。

5.聚合物驱油目前的状况是:高效增粘可以解决抗温性、抗盐性、抗剪切性、剪切稀释性、时间稳定性不能很好解决表面活性剂驱1一种物质:具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,加入很少的量能大大降低溶液的表面张力或界面张力,使表面呈活化状态。

产生润湿、乳化、增溶、发泡、漂洗等一系列作用。

2.表面活性剂类型:非离了表面活性剂:表面活性剂在水中不能电离成离了。

离了型表面活性剂:能够电离生成离子的。

特殊类型的表活剂:以碳氟链为疏水基的表面活性剂称。

3.表面活性剂溶液驱油机理:1)活性水驱:1.降低界面张力2.改变岩石表面的润湿性3.增加原油在水中的分散作用4.聚并形成油带机理2)胶束溶液驱机理3)微乳液驱油机理4)胶束与聚合物的相互作用驱油4.影响表面活性剂溶液驱油因素:1)表面活性剂当量、当量分布2)表面活性剂结构3)表面活性剂浓度4)无机盐5)活性剂吸附损失6)油藏条件7)助剂5.表面活性剂油层条件的选择1、岩石必须是砂2、原油密度要小于0.93g/cm3,原油粘度小于35mPa・s; 3、地层温度应小于约100°C 4、地层水的矿化度应尽可能的低;5、地层渗透率高于10mD,而且不含裂缝6.表面活性剂的缺点1)滞留:吸附、溶解、沉淀和与聚合物不配伍,由此产生絮凝、分层。

油气田最终的可采储量与原始地质储量的比值称为采收率。

影响采收率的因素很多,总体而言:一是内因,凡属于受油气藏固有的地质特性所影响的因素都是内因;二是外因,凡属于受人对油气藏所采取的开发策略和工艺措施所影响的因素都是外因。

内因起主导作用,好油藏总比差油藏采收率高。

在开发过程中人对油气藏采用的合适的部署和有效的工艺措施也会使油气藏固有的地质特性得到改造,从而使油气藏的采收率得到提高。

(1)油气藏的内在因素:

油气藏的类型,如构造、断块、岩性和裂缝性油气藏;

储层的孔隙结构,如润湿性、连通性、孔隙度、渗透率及饱和度大小等;

油藏天然能力,如油藏压力水平,有无气顶,边、底水天然能量的活跃程度;

油气性质,如油、气的密度,原油的黏度、气油比、气田的天然气组分和凝析油含量。

(2)油气藏的外在因素:

开发方式的选择,如油田选择消耗方式还是注水或注气方式开采,凝析气藏选择消耗方式还是干气回注方式开采;

井网合理密度及层系合理划分;

钻采工艺技术水平和合适而有效的增产措施,如钻水平井、复杂结构井、酸化、压裂等;

为提高油田采收率所进行的三次采油技术,如注聚合物驱、化学驱、热驱等;

经济合理性,涉及经济模式、油价、投资成本、操作成本、开采期限、产量经济极限等。

名词解释1 剩余油:由于注入流体波及系数低,注入流体尚未波及到区域内原油,其特点是宏观上连续分布。

2 残余油:在注入流体波及区域或孔道内已扫过区域内残留的未被流体驱走的原油,其特点是宏观上不连续分布。

3 波及系数:被驱替流体驱扫过的油藏体积占原始油藏体积的百分数。

4 洗油效率:驱替流体波及范围内驱走的原油体积与驱替流体波及范围内总含油体积之比。

5 采收率:采出原油的储量与总地质储量之比。

6 油水前缘:分隔油区与油水两相区的界面称为油水前缘。

7 粘性指进:在排驱过程中,排驱前缘不规则地呈指状穿入油区的现象。

8 舌进:油水前缘沿高渗透层凸进的现象。

9 流度:一种流体通过孔隙介质能力的量度。

在数值上等于流体的有效渗透率除以粘度。

10 流度比:驱油时驱动液流度与被驱动液流度的比值。

11 泡沫驱是以泡沫驱作驱油剂的一种提高原油采收率的方法,主要成分是水、气和起泡剂。

12 润湿现象:固体界面上一种流体被另个流体取代的对象。

13 波及系数:指驱油剂波及到的油层容积与整个含油容积的比值。

14 残余阻力系数:指聚合物溶液通过岩心前后的盐水渗透率比值。

15 阻力系数:水的流度与聚合物溶液流动的比值。

16 混相驱:指向油藏中注入一种能与原油在地层条件下完全或部分混相的流体驱替原油的开发方法。

17 驱油机理:气体与原油之间建立混相带,消除界面张力,提高驱油效率。

18 抽提作用:在一定的温度和压力下,CO2 不仅能溶解于原油,而且置换出原油中某些轻质或中间组分的烃类物质,这种逆行蒸发称为对CO2原油的抽提作用。

19 热力采油:是向油层注入热流体或使油层就地发生燃烧后形成移动热流,主要依靠热能降低原油的粘度,以增加原油的流动能力的采油方法。

20 注蒸汽采油:是以水蒸汽为介质,把地面产生的蒸汽注入油层的一种热力采油方法。

21 蒸汽吞吐:在本井完成注蒸汽、焖井、开井生产三个连续过程。

(从注蒸汽开始到油井不能生产为止,即完成一个过程称为一个周期)22 蒸汽驱:按一定生产井网,在注汽井注汽,在生产井采油。

石油行业提高采收率方案第一章提高采收率概述 (3)1.1 提高采收率的意义 (3)1.2 提高采收率的方法分类 (3)2.1 物理方法 (3)2.2 化学方法 (3)2.3 微生物方法 (3)2.4 混合方法 (4)2.5 智能化方法 (4)第二章储层精细描述 (4)2.1 储层地质特征研究 (4)2.1.1 储层岩性特征 (4)2.1.2 储层物性特征 (4)2.1.3 储层非均质性特征 (4)2.2 储层流体特性分析 (4)2.2.1 储层流体性质 (4)2.2.2 储层流体分布特征 (5)2.2.3 储层流体运动规律 (5)2.3 储层敏感性评价 (5)2.3.1 储层敏感性类型及影响因素 (5)2.3.2 储层敏感性评价方法 (5)2.3.3 储层敏感性评价结果及应用 (5)第三章油藏工程方案设计 (5)3.1 油藏开发模式选择 (5)3.1.1 油藏类型分析 (5)3.1.2 开发模式选择原则 (6)3.1.3 开发模式选择 (6)3.2 开发井网布局优化 (6)3.2.1 井网类型选择 (6)3.2.2 井网布局优化方法 (6)3.3 生产参数优化 (6)3.3.1 生产参数优化内容 (7)3.3.2 生产参数优化方法 (7)第四章水驱提高采收率技术 (7)4.1 水驱机理研究 (7)4.2 水驱方案设计 (7)4.3 水驱效果评价 (8)第五章气驱提高采收率技术 (8)5.1 气驱机理研究 (8)5.1.1 气驱基本原理 (8)5.1.2 气驱过程中的流体流动特性 (8)5.1.3 气驱过程中的压力和饱和度分布变化 (8)5.2 气驱方案设计 (9)5.2.1 气源选择及注入参数优化 (9)5.2.2 注气井布局及开发策略 (9)5.2.3 气驱配套工艺技术 (9)5.3 气驱效果评价 (9)5.3.1 气驱效果评价指标 (9)5.3.2 气驱效果评价方法 (9)5.3.3 气驱效果影响因素分析 (9)第六章化学驱提高采收率技术 (10)6.1 化学驱机理研究 (10)6.1.1 概述 (10)6.1.2 化学驱机理分类 (10)6.1.3 化学驱机理研究方法 (10)6.2 化学驱剂选择与评价 (10)6.2.1 化学驱剂分类 (10)6.2.2 化学驱剂选择原则 (11)6.2.3 化学驱剂评价方法 (11)6.3 化学驱方案设计 (11)6.3.1 概述 (11)6.3.2 设计内容 (11)6.3.3 设计方法 (11)第七章微生物驱提高采收率技术 (11)7.1 微生物驱机理研究 (11)7.1.1 微生物生长代谢对油藏的影响 (12)7.1.2 生物表面活性剂的作用 (12)7.1.3 生物气体的 (12)7.1.4 生物聚合物的作用 (12)7.2 微生物筛选与培养 (12)7.2.1 微生物筛选 (12)7.2.2 微生物培养 (12)7.3 微生物驱方案设计 (12)7.3.1 微生物注入方式 (12)7.3.2 微生物注入量 (13)7.3.3 微生物注入时机 (13)7.3.4 微生物驱油效果评价 (13)7.3.5 微生物驱后续调整 (13)第八章非常规提高采收率技术 (13)8.1 热力驱提高采收率技术 (13)8.2 破乳驱提高采收率技术 (13)8.3 混相驱提高采收率技术 (14)第九章提高采收率技术集成与应用 (14)9.1 技术集成原则 (14)9.2 技术集成应用案例 (14)9.3 技术应用效果评价 (15)第十章提高采收率项目管理与评价 (15)10.1 项目管理流程 (15)10.1.1 项目立项 (15)10.1.2 项目设计 (15)10.1.3 项目实施 (16)10.1.4 项目验收 (16)10.1.5 项目运行与维护 (16)10.2 项目风险评估与控制 (16)10.2.1 风险识别 (16)10.2.2 风险评估 (16)10.2.3 风险控制 (16)10.3 项目经济效益评价 (16)10.3.1 投资回收期 (16)10.3.2 投资收益率 (17)10.3.3 财务净现值 (17)10.3.4 内部收益率 (17)第一章提高采收率概述1.1 提高采收率的意义提高采收率是石油行业中的重要研究方向,对于保障国家能源安全、促进石油资源的合理开发与利用具有重大意义。

提高采收率方法

1. 选用高产优质品种:选择适合当地土壤和气候条件的优良品种,同时注意选取适合早、中、晚熟的品种,这样可以分散收获期,避免集中采摘时产生过剩或不足的情况。

2. 良好的土壤管理:定期肥料补充和土壤改良工作可以提高土壤质量,增加营养物质的含量,使作物生长更健康并提高产量和品质。

3. 适时灌溉:预测降雨量和干旱情况,通过科学合理的灌溉措施确保作物生长需要的水分和养分。

4. 做好疾病虫害的预防和治理:及时预防和控制有害生物和病害对作物造成的伤害,保障作物健康生长。

5. 恰当的施肥:根据作物的需要,科学地选择肥料种类和施肥方式,合理施用肥料,减少浪费和污染。

同时注意不要过度施肥,以免影响环境和品质。

6. 精准管理:通过现代化的管理手段,如农业信息化、遥感技术、精准农业等,及时、准确地监测和处理作物生长情况,提高生产效率和采收率。

7. 人工采摘时要选择优质果实,注意采摘时不要带伤,避免损伤果实表面,影响质量。

同时注意采收方法的规范化和精细化,以保证采收的安全和效率。

浅析有效提高石油采收率的基础研究石油资源是人类发展的重要基石,有效提高石油采收率成为了重要的研究方向。

石油采收率是指从油藏中有效地采出石油的比例。

提高石油采收率的方法非常广泛,包括改善注采工艺、提高注水效果、应用化学驱油技术、实施超声波技术和微生物增油技术等。

然而,这些方法的成效并不是很稳定,因此需要更深入的研究和应用。

注采工艺改善是目前最常用的提高石油采收率的方法。

其核心理念是通过优化注入和采出的流体的流动状态,达到提高采收率的目的。

具体实践中,可以采用提高压力、调整油藏厚度、优化地质构造以及改变采油方式等方法来改善注采工艺。

中小型油田的注采工艺改善效果更为明显,大型油田则需要采用更加复杂和细致的工艺分析方法。

化学驱油技术是另一种提高石油采收率的方法。

化学驱油技术采用化学品溶解石油中的重质化合物,降低油的黏度,提高石油流动性,从而达到提高采收率的目的。

因此,应用化学品来驱动石油流动是化学驱油技术的核心内容。

化学驱油技术的优点在于使用方便和效果显著,但其也存在着排放化学品对环境造成的影响,需要引起足够的重视。

超声波技术是目前比较热门的一种通过物理方法提高石油采收率的技术。

超声波技术可以对油藏中原油的黏度和流动性进行调整,从而提高石油的采收率。

这种技术不仅对难采油井有很好的效果,同时对于开采中的高黏度、高粘性的原油也有独到的优势。

微生物增油技术是另一种新兴的方法。

它利用了微生物固氮和产胶物质等特性,将可以帮助去除堵塞物,并促进石油上升的微生物引入油藏,以促进原油在分离层中的吸附和流动。

与其它技术相比,微生物增油技术具有无毒、无污染、易于操作等优点,同时其成功率也比较高,具有广阔的应用前景。

一、名词解释1. 三次采油:针对二次采油未能采出的残余油和剩余油,采用向油层注入其它驱油工作剂或引入其它能量开采原油的方法称为三次采油。

2.孔隙结构:油层岩石孔隙的形态、大小、分布状况、相互关系以及与孔间通道的组合方式称为孔隙结构。

3.宏观非均质性:是指油层岩性、物性、厚度等在平面上和垂向上的差异。

4.附着功:是指将单位面积的固-液界面拉开变成液-气和固-气表面所做的功。

5.润湿:是固体表面上的气体被液体取代的过程。

润湿滞后:三相润湿周界,沿固体表面移动迟缓,而产生润湿接触角改变的现象。

6、水解度:聚丙烯酰胺分子链上已经发生水解反应的单元数占总单元数的百分数。

7、流变性:是指流体在外力场作用下发生流动和变形的特性。

8、残余阻力系数:残余阻力系数是指注入聚合物前后盐水的流度比。

9、阻力系数:指水通过岩芯的流度与聚合物溶液通过岩芯的流度之比。

10、有效粘度:指聚合物溶液通过多孔介质的实际粘度,由剪切粘度和拉伸粘度两部分构成11、调剖:是指从注水井进行封堵高渗透层,调整注水层段的吸水剖面。

12、堵水:是指从油井进行封堵高渗透层,减少油井的产水。

13、突破压力梯度:是指当岩心出口端流出第一滴液体时,在岩心两端所施加的压力差与岩心长度的比值。

14、乳化:一种液体或多种液体以微小的液珠均匀地分散于另一种液体中的过程叫乳化,形成的乳液称为乳状液。

15、增溶作用:增溶作用是指水溶液中表面活性剂的浓度达到CMC之后,在水中难溶或不溶的有机物(如油)的溶解度显著增大的作用。

16、临界胶束浓度:表面活性剂溶于水时,在水中开始行成胶束的浓度,以CMC表示。

17、原油酸值;指中和1g原油(pH=7)所需氢氧化钾的毫克数。

一般说来,若要碱水驱使界面张力显著下降,原油的酸值应大于0.5mg/g。

18、三元复合驱:指在注入水中加入低浓度的表面活性剂、碱和聚合物的复合体系驱油的一种提高原油采收率方法。

19、混相性是指两种或多种物质混合后能够形成均相体系的性质。