文言文中数词的用法

- 格式:ppt

- 大小:229.50 KB

- 文档页数:25

语文文言文中数词的用法文言文中数词的用法1.表示数量词文言文中的数词,有时表示一个数量词,其特点是量词省略,或数词后置。

例如:①马之千里者,一食或尽粟一石。

(韩愈《马说》)“一食”中的“一”是一顿之义,量词“顿”省略。

②箱奁六七十,绿碧青丝绳。

(《孔雀东南飞》)“六七十”指六七十只,数字后置,并省略量词。

③寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。

(苏轼《赤壁赋》)“一”指一粒,量词“粒”省略。

④故君之所以患于军者三。

(《孙子兵法•谋攻》)“三”指三种情况,量词省略。

⑤方一沐,三握其发。

(韩愈《后廿九日复上宰相书》)“一”为一次,“三”为三次,数量省略。

2.表示概数有些数词只表示一个大约的数目,而并非表示确定的数目,是虚指而非实指。

例如:①军书十二卷,卷卷有爷名。

(《木兰诗》)“十二”指军书多,非实指有十二卷。

②入二三里,得其尤绝者家焉。

(柳宗元《愚溪诗序》)“ 二三”表示两三里左右。

③不数岁,田百顷,楼阁万椽,牛羊蹄各千计。

(蒲松龄《促织》)“百”“万”“千” 均非指实数,都是指很多。

④自我徂尔,三岁食贫。

(《卫风〃氓》)“三”指多年。

3.表示序数有些数词含有第几之义,表示顺序。

例如:①一鼓作气,再而衰,三而竭。

(《曹刿论战》)“一”指第一次,“三”指第三次。

②以孔子遇虎言之,圣人不能先知,六也。

(王充《知实》)“六”即第六。

4.表示两数相加这种情况是用“有”将前后两个数连接起来,表示两数相加,有时量词省略。

例如:①臣密今年四十有四,祖母刘今年九十有六。

(李密《陈情表》)“四十有四”即四十四岁,“九十有六”即九十六岁。

②尔来二十有一年矣。

(诸葛亮《出师表》)“二十有一年”指二^一年。

③今夫差衣水犀之甲者亿有三千。

(《勾践灭吴》)“亿有三千”即十万三千(亿:十万)。

5.表示两数相乘有时两数连用,表示所指的'数是两数相乘的积。

例如:①三五之夜,明月半墙。

(归有光《项脊轩志》)“三五”是指阴历十五。

②急走趋之,乃二八姝丽。

中学文言文中“一”的六种用法作者:曾智锋来源:《高中生·高考指导》2007年第10期1“一”作数词。

“一”作数词时,有时后面跟着量词(绝大多数是物量词)。

这种情况多出现在先秦以后的古文中,先秦时期极为罕见。

如:“劝君更尽一杯酒。

”(《速元二使安西》)在先秦时期,“一”和其他数词一样,多数直接用在名词之前。

如:“赵王岂以一壁之故欺秦邪?”(《廉颇蔺相如列传》)“一”作数词时,有时放在名词后,这种词序和现代汉语不一样。

如:“尝贻余核舟一。

”(《核舟记》)“一”作数词时,有时含有“每一”的意思,如果不仔细揣摩上下文的文意。

这一含义就难以体会,有时还会对原文产生曲解。

如:“一出门,裘马过世家焉。

”(《促织》)“一出门”,不是“出一次门”,而是“每一次出门”。

“一”作数词时,有时用来表示分数。

如:“比好游者尚不能十一。

”(《游褒禅山记》)“然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。

”(《治平篇》)“杀士三分之一而城不拔者,此攻之兜也。

”(《谋攻》)注意:上述三个例句表示分数的方式是不同的。

“一”作数词时,有时含有“全、整个”的意思。

如:“通计一舟,为人五。

”(《核舟记》)“一舟”即“整个核舟”。

“一”作数词时,还可叠用,表示“逐一”,有“一点一点”“一件一件”之义。

如:“此人一一为具言所闻,皆叹惋。

”(《桃花源记》)“或叩以往事,一一详述之。

”(《狱中杂记》)2“一”作名词时,表示“整体”。

如:“以致天下之士,合从缔交,相与为一。

”(《过秦论》)课文解释“为一”是“成为一体”的意思。

“一体”即“整体”。

“先是,庭中通南北为一。

”(《项脊轩志》)这里的“一”也指“整体”。

3“一”作动词,在中学课文里有一例。

“六王毕,四海一……”(《阿房宫赋》)“一”解释为“统一”。

4“一”作形容词。

“一”作形容词时,有时有“相同、同样”的意思。

如:“古今一也,人与我同耳。

”(《察夸》)“畏惧存想,同一实也。

”(《订鬼》)“同”和“一”是同义词连用,都是“同样”之义。

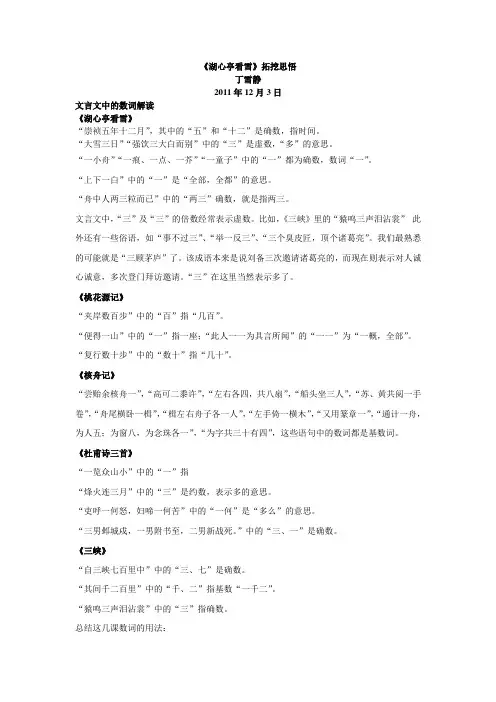

《湖心亭看雪》拓挖思悟丁雪静2011年12月3日文言文中的数词解读《湖心亭看雪》“崇祯五年十二月”,其中的“五”和“十二”是确数,指时间。

“大雪三日”“强饮三大白而别”中的“三”是虚数,“多”的意思。

“一小舟”“一痕、一点、一芥”“一童子”中的“一”都为确数,数词“一”。

“上下一白”中的“一”是“全部,全都”的意思。

“舟中人两三粒而已”中的“两三”确数,就是指两三。

文言文中,“三”及“三”的倍数经常表示虚数。

比如,《三峡》里的“猿鸣三声泪沾裳”此外还有一些俗语,如“事不过三”、“举一反三”、“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”。

我们最熟悉的可能就是“三顾茅庐”了。

该成语本来是说刘备三次邀请诸葛亮的,而现在则表示对人诚心诚意,多次登门拜访邀请。

“三”在这里当然表示多了。

《桃花源记》“夹岸数百步”中的“百”指“几百”。

“便得一山”中的“一”指一座;“此人一一为具言所闻”的“一一”为“一概,全部”。

“复行数十步”中的“数十”指“几十”。

《核舟记》“尝贻余核舟一”,“高可二黍许”,“左右各四,共八扇”,“船头坐三人”,“苏、黄共阅一手卷”,“舟尾横卧一楫”,“楫左右舟子各一人”,“左手倚一横木”,“又用篆章一”,“通计一舟,为人五;为窗八,为念珠各一”,“为字共三十有四”,这些语句中的数词都是基数词。

《杜甫诗三首》“一览众山小”中的“一”指“烽火连三月”中的“三”是约数,表示多的意思。

“吏呼一何怒,妇啼一何苦”中的“一何”是“多么”的意思。

“三男邺城戍,一男附书至,二男新战死。

”中的“三、一”是确数。

《三峡》“自三峡七百里中”中的“三、七”是确数。

“其间千二百里”中的“千、二”指基数“一千二”。

“猿鸣三声泪沾裳”中的“三”指确数。

总结这几课数词的用法:1、位置可放在名词之前(这与现代汉语相同),也可以处在名词之后(这与现代汉语异)。

如:为人五,为窗八(《核舟记》)2、基数中的数词“十”、“百”、“千”、“万”前的“一”字通常省略。

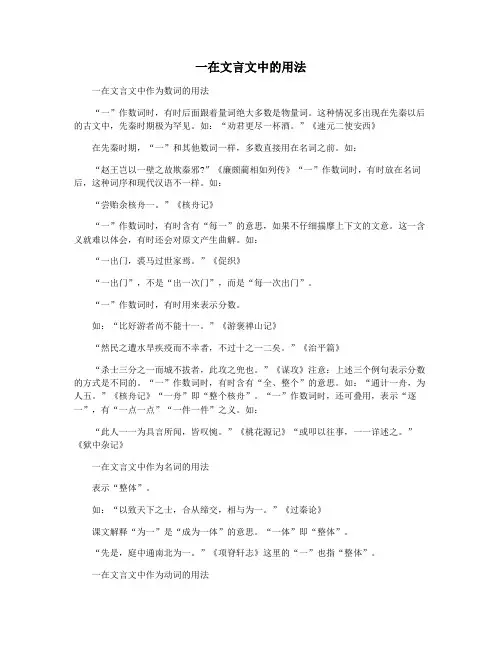

一在文言文中的用法一在文言文中作为数词的用法“一”作数词时,有时后面跟着量词绝大多数是物量词。

这种情况多出现在先秦以后的古文中,先秦时期极为罕见。

如:“劝君更尽一杯酒。

”《速元二使安西》在先秦时期,“一”和其他数词一样,多数直接用在名词之前。

如:“赵王岂以一壁之故欺秦邪?”《廉颇蔺相如列传》“一”作数词时,有时放在名词后,这种词序和现代汉语不一样。

如:“尝贻余核舟一。

”《核舟记》“一”作数词时,有时含有“每一”的意思,如果不仔细揣摩上下文的文意。

这一含义就难以体会,有时还会对原文产生曲解。

如:“一出门,裘马过世家焉。

”《促织》“一出门”,不是“出一次门”,而是“每一次出门”。

“一”作数词时,有时用来表示分数。

如:“比好游者尚不能十一。

”《游褒禅山记》“然民之遭水旱疾疫而不幸者,不过十之一二矣。

”《治平篇》“杀士三分之一而城不拔者,此攻之兜也。

”《谋攻》注意:上述三个例句表示分数的方式是不同的。

“一”作数词时,有时含有“全、整个”的意思。

如:“通计一舟,为人五。

”《核舟记》“一舟”即“整个核舟”。

“一”作数词时,还可叠用,表示“逐一”,有“一点一点”“一件一件”之义。

如:“此人一一为具言所闻,皆叹惋。

”《桃花源记》“或叩以往事,一一详述之。

”《狱中杂记》一在文言文中作为名词的用法表示“整体”。

如:“以致天下之士,合从缔交,相与为一。

”《过秦论》课文解释“为一”是“成为一体”的意思。

“一体”即“整体”。

“先是,庭中通南北为一。

”《项脊轩志》这里的“一”也指“整体”。

一在文言文中作为动词的用法“六王毕,四海一……”《阿房宫赋》“一”解释为“统一”。

一在文言文中作为形容词的用法“一”作形容词时,有时有“相同、同样”的意思。

如:“古今一也,人与我同耳。

”《察夸》“畏惧存想,同一实也。

”《订鬼》“同”和“一”是同义词连用,都是“同样”之义。

“同心一意,共治曹操。

”《赤壁之战》“城东有甲乙同学者,一砚、一灯、一窗、一榻。

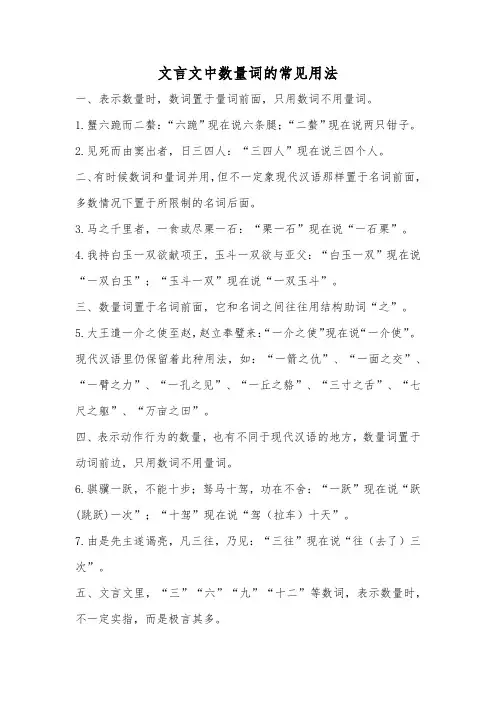

文言文中数量词的常见用法

一、表示数量时,数词置于量词前面,只用数词不用量词。

1.蟹六跪而二螯:“六跪”现在说六条腿;“二螯”现在说两只钳子。

2.见死而由窦出者,日三四人:“三四人”现在说三四个人。

二、有时候数词和量词并用,但不一定象现代汉语那样置于名词前面,多数情况下置于所限制的名词后面。

3.马之千里者,一食或尽栗一石:“栗一石”现在说“一石栗”。

4.我持白玉一双欲献项王,玉斗一双欲与亚父:“白玉一双”现在说“一双白玉”;“玉斗一双”现在说“一双玉斗”。

三、数量词置于名词前面,它和名词之间往往用结构助词“之”。

5.大王遣一介之使至赵,赵立奉璧来:“一介之使”现在说“一介使”。

现代汉语里仍保留着此种用法,如:“一箭之仇”、“一面之交”、“一臂之力”、“一孔之见”、“一丘之貉”、“三寸之舌”、“七尺之躯”、“万亩之田”。

四、表示动作行为的数量,也有不同于现代汉语的地方,数量词置于动词前边,只用数词不用量词。

6.骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍:“一跃”现在说“跃(跳跃)一次”;“十驾”现在说“驾(拉车)十天”。

7.由是先主遂谒亮,凡三往,乃见:“三往”现在说“往(去了)三次”。

五、文言文里,“三”“六”“九”“十二”等数词,表示数量时,不一定实指,而是极言其多。

8.三岁惯女,莫我肯顾:“三岁”表示多年,非实指。

9.虽九死其未悔:“九死”表示多次,非实指。

10.卷我屋上三重茅:“三重”表示多层,非实指。

文言文中数词的特点

文言文中的数词有一些特点,首先,文言文中的数词分为基数

词和序数词两种。

基数词表示数目的多少,如一、二、三等;而序

数词表示顺序或次序,如第一、第二、第三等。

其次,在文言文中,数词的读法有时与现代汉语有所不同,例如"二"在文言文中读作"贰","三"读作"叁",这是受到古代计数法的影响。

此外,文言文中的

数词还有一些特殊的用法,比如在表示年龄时常用"周岁"来表示,

表示倍数时常用"几倍"等。

另外,文言文中的数词在句子中的位置

也有一定的规定,一般放在名词之前修饰名词,如"三人"、"五车"等。

总的来说,文言文中的数词在读音、用法和位置上都有其特点,需要我们在阅读和理解文言文时加以注意和区分。

文言文中数词的表示法作者:毛润才来源:《作文周刊(初二版)》2007年第25期文言文中数词的用法与现代汉语中的相比,有许多不同之处。

一、零数表示法。

整数与零数之间用“有”(读yòu,相当于现代汉语中的“又”)字来连接。

如:①为字共三十有四。

(《核舟记》)②尔来二十有一年矣。

(《出师表》)二、分数表示法。

1.与现代汉语一样,用“几分之几”表示,如:秦地,天下三分之一。

(《汉书·地理志》)2.与现代汉语不同的表示法。

如:①近塞之人,死者十九。

(《塞翁失马》)——“十九”即“十分之九”,省去了“分”与“之”,翻译时应补上。

②盖余所至,比好游者尚不能十一。

(《游褒禅山记》)——“十一”是“十分之一”的意思。

③大都不过参国之一;中,五之一;小,九之一。

(《郑伯克段于鄢》)——“参(三)国之一,五之一,九之一”分别相当于现代汉语中的“三分之一,五分之一,九分之一”。

中间均省略了“分”,翻译时应补上。

三、虚数表示法。

虚数是带有夸张的数字,用来突出数量的“少”或“多”,与实际数目关系不大,有的甚至全无关系。

1.用数词“一”表示“少”。

如:若九牛亡一毛。

(《报任安书》)——“一”,极言其少。

2.用“三”“九”“十二”“百”“千”“万”及其倍数作虚数,一般表示“多”。

如:①绕树三匝,何枝可依?(《短歌行》)②公输盘九设攻城之机变,子墨子九距之。

(《公输》)③策勋十二转,赏赐百千强。

(《木兰诗》)但这类数词并非都表虚数,要根据上下文内容辨其虚、实。

如:船头坐三人。

(《核舟记》)——此处的“三”即为实数。

四、概数表示法。

概数,即约数,表示与实际数目接近的数目。

1.用“十”“百”“千”“万”等整数表示概数。

如:①有大石当中流,可坐百人。

(《石钟山记》)——“百人”不是具体数。

②《诗》三百,一言以蔽之,曰:“思无邪。

”(《论语·为政》)——《诗经》实际上有三百零五篇,这里说“三百”篇,是取其概数。

“三”是文言文中使用频率较高的数词,但在不同的语言环境中其意义和用法却不一样,具体分以下几种情况:

1、表确切的数,在这种情况下能通过上下文找出“三”所表示的具体内容,如

(1)“船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。

”——《核舟记》

此句中的“三”即为确数。

句中的“三人”即东坡、佛印、鲁直。

(2)“专享其利三代矣。

问之,则曰:‘吾祖死与是,吾父死与是,今吾嗣为之十二年’”。

——《捕蛇者说》

句中的“三代”即“吾祖”为第一代,“吾父”为第二代,“吾”为第三代。

2、表虚数,意为“多次、多数或几个、几次”,往往表示数量多,不是实指。

在这样的带“三”字的文中,是找不出“三”字所指具体内容的,如

(1)“范增数目项王,举所佩玉

以示之者三”——《鸿门宴》

此句中的“三”即为“多次”的意思,并不是实实在在的“三次”。

(2)“遂率荷担者三夫”——《愚公移山》

(3)“三人行,必有我师焉。

”——《论语六则》

以上两例中的“三夫”“三人”皆应译为“几个人”,不是指具体的“三个人”。

数词意动用法的例子文言文

六王毕,四海一;蜀山兀,阿房出。

覆压三百余里,隔离天日。

骊山北构而西折,直走咸阳。

二川溶溶,流入宫墙。

五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。

盘盘焉,囷囷焉,蜂房水涡,矗不知乎几千万落!长桥卧波,未云何龙?複道行空,不霁何虹?高低冥迷,不知西东。

歌台暖响,春光融融;舞殿冷袖,风雨凄凄。

一日之内,一宫之间,而气候不齐。

妃嫔媵嫱,王子皇孙,辞楼下殿,辇来于秦,朝歌夜弦,为秦宫人。

明星荧荧,开妆镜也;绿云扰扰,梳晓鬟也;渭流涨腻,弃脂水也;烟斜雾横,焚椒兰也。

雷霆乍惊,宫车过也;辘辘远听,杳不知其所之也。

一肌一容,尽态极妍,缦立远视,而望幸焉;有不得见者,三十六年。

燕、赵之收藏,韩、魏之经营,齐、楚之精英,几世几年,摽掠其人,倚叠如山。

一旦不能有,输来其间。

鼎铛玉石,金块珠砾,弃掷逦迤,秦人视之,亦不甚惜。

嗟乎!一人之心,千万人之心也。

秦爱纷奢,人亦念其家;奈何取之尽锱铢,用之如泥沙?使负栋之柱,多于南亩之农夫;架梁之椽,多于机上之工女;钉头磷磷,多于在庾之粟粒;瓦缝参差,多于周身之帛缕;直栏横槛,多于九土之城郭;管弦呕哑,多于市人之言语。

使天下之人,不敢言而敢怒;独夫之心,日益骄固。

戍卒叫,函谷举;楚人一炬,可怜焦土。

呜呼!灭六国者,六国也,非秦也。

族秦者,秦也,非天下也。

嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。

文言文名词动词形容词代词数量词用法例析【初高中文言文学习必备】实词指有实在意义,能够单独充当句子成分,一般能单独回答问题的词语。

实词可再细分为名词、动词、形容词、代词、数词等。

一、名词名词:表示人或者具体事物、抽象事物、时间、处所、方位等的实词。

1.表示人名例如:①君安与项伯有故。

《鸿门宴》——你怎么同项伯有交情呢?项伯:名词,表示人名,名缠,他是项羽最小的叔父,早年曾杀了人,跟随韩公子张良在下邳(今江苏睢宁西北)躲避。

项羽统兵后,他任左尹,为令尹的副职,随项羽一起进入关中。

②元方时年七岁,门外戏。

《陈太丘与友期》——当时元方七岁,正在门外玩耍。

元方:名词,表示人名,陈实的儿子陈纪,字元方,也是一个以德行高尚著称于世的人,官至尚书令(相当于宰相)。

他的事迹也见《后汉书·萄韩钟陈列传》。

2.表示具体事物例如:①常以身翼蔽沛公。

《鸿门宴》——(项伯)不时用自己的身体张开翅膀似的遮掩住刘邦。

翼:名词,表示具体事物,放在动词“蔽”的前面做状语,表示动作行为的方式、情状,通常翻译成“像……一样(似的)”。

②少时,一狼径去,其一犬坐于前。

《狼》——没多久,一只狼干脆走了,另一只狼像狗似的坐在(屠夫)面前。

犬:名词,表示具体事物,放在动词“坐”的前面做状语,表示动作行为的方式、情状,通常翻译成“像……一样(似的)”。

③畚箕运于渤海之尾。

《愚公移山》——用畚箕(把土石)运送到渤海边上。

畚箕:名词,表示具体事物,表示实施“运”等行为所凭借的工具,翻译时,可在用作状语的名词前补上介词“用”、“拿”、“当”等,构成“介宾短语”。

3.表示抽象事物例如:①终不以监门困故而受公子财。

《信陵君窃符救赵》——最终还是没有因为坐牢受别人的钱财。

故:名词,表示抽象事物,原因、缘故。

②孤与老贼势不两立。

《资治通鉴·赤壁之战》——我与曹操这老东西,按情势说,不能同时并存。

势:名词,表示抽象事物,用在动词前作状语,表示“根据某种情势”而产生某种行为的意思,可以加“依”、“按”这类介词构成介宾短语来解释它。

三在文言文中的意思及例句

1、[数词] 三:数目,二加一的和。

【例句】《战国策·齐策四》:狡兔有三窟,仅得免其死耳。

2、[数词] 三:表示多数或多次。

【例句】《茅屋为秋风所破歌》:卷我屋上三重茅。

3、[数词] 三:三倍。

【例句】《周礼·考工记·庐人》:凡兵无过三其身。

过三其身,弗能用也。

4、[名词] 三:指君、父、师。

【例句】《国语·晋语一》:民生于三,事之如一。

5、[名词] 三:指天、地、人。

【例句】《国语·周语下》:纪之以三,平之以六。

6、[名词] 三:指三皇。

【例句】《越绝书·篇叙外传记》:兴败有数,承三继五。

7、[名词] 三:指三王。

【例句】《汉书·司马相如传下》:上咸五,下登三。

8、[名词] 三:指三颗星。

【例句】《诗·召南·小星》:嘒彼小星,三五在东。

9、[哲学用语] 三:中国古代思想家用以称天地气合而生万物的和气。

【例句】《老子》:道生一,一生二,二生三,三生万物。

文言文量词和数词的规则文言文是中文历史悠久的一种语言形式,其词汇和语法规则与现代汉语存在一定差异。

在文言文中,量词和数词是非常重要的词类,用于表示数量和度量单位。

本文将介绍文言文中量词和数词的规则和用法。

一、文言文中的常用量词在文言文中,有许多常用的量词可以用来表示事物的数量。

下面列举了一些常见的量词及其用法:1. 一:表示数量为1的事物,如“一人”、“一书”。

2. 二:表示数量为2的事物,如“二十”、“二日”。

3. 千:表示数量为1000的事物,如“千里”。

4. 万:表示数量为10000的事物,如“万物”。

5. 百:表示数量为100的事物,如“百鸟”。

6. 十:表示数量为10的事物,如“十人”。

7. 三:表示数量为3的事物,如“三日”。

以上仅为常见的几个量词,还有许多其他的量词在文言文中使用。

二、文言文中的数词规则在文言文中,数词有一定的规则,用于表示数量。

下面列举了一些文言文中数词的规则:1. 单位从大到小:文言文中的数词通常是从大到小排列。

比如,先是万、千、百,然后是十、一。

2. 顺序排列:当数词较大时,可以使用顺序排列的方式表示。

比如,“二十一”可以写作“二十一”,而不是“一十一”。

3. 数词的重复:文言文中有一种表示重复的方法是使用数量词与数词相乘。

比如,“三三”表示三个三,即九。

4. 特殊用法:文言文中还有一些特殊的数词用法。

比如,用来表示日期的“日”在文言文中可以简化为“旦”。

通过以上的介绍,我们可以看出文言文中的量词和数词有一定的规则和用法。

熟悉这些规则可以帮助我们更好地阅读和理解文言文的文章。

总结:文言文中的量词和数词是非常重要的词类,用于表示数量和度量单位。

在使用文言文时,我们需要遵循一定的规则和用法,比如单位从大到小、顺序排列等。

熟悉这些规则可以帮助我们更好地理解和运用文言文。

希望本文对您了解文言文中量词和数词的规则有所帮助。