桑黄菌液体培养工艺的研究

- 格式:doc

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:5

桑黄真菌学、化学成分、生物活性及其发酵工艺调控研究进展目录一、内容概述 (2)二、桑黄真菌学概述 (3)1. 桑黄真菌的基本特征 (4)2. 桑黄真菌的分布与生态环境 (6)三、化学成分研究 (6)1. 活性多糖类化合物 (8)2. 酚类化合物及其他有机成分 (9)3. 蛋白质及氨基酸类成分 (10)4. 其他化学成分分析 (11)四、生物活性研究 (12)1. 抗氧化活性分析 (13)2. 抗炎及抗肿瘤作用研究 (15)3. 免疫调节及抗疲劳作用探讨 (16)4. 其他生物活性分析 (18)五、发酵工艺调控研究 (19)1. 发酵过程优化与培养基改良研究 (20)2. 发酵过程中的微生物代谢调控研究 (21)3. 发酵产物提取与纯化技术研究进展 (22)六、研究进展与展望 (23)1. 当前研究的进展总结与成果展示 (25)2. 未来研究方向与重点问题探讨分析以及发展展望 (26)一、内容概述本文档主要围绕“桑黄真菌学、化学成分、生物活性及其发酵工艺调控研究进展”展开详细的内容概述。

文章结构大致分为四个主要部分。

桑黄真菌学,这一部分主要介绍桑黄真菌的基本信息,包括其分类学特征、生物学特性、生态分布以及其在自然界的角色等。

还将探讨桑黄真菌的研究历史、现状以及未来的发展趋势。

化学成分,这部分将详细介绍桑黄真菌中发现的各类化学成分,包括多糖、蛋白质、酚类化合物、生物碱等。

这些化学成分的结构特点、理化性质以及提取分离方法等都将有所涉及,以揭示桑黄真菌的化学物质组成及其独特性。

生物活性,该部分将重点讨论桑黄真菌所表现出的各种生物活性,包括其抗氧化、抗肿瘤、抗炎、免疫调节等生物功能。

还将探讨桑黄真菌在医疗保健、制药等领域的应用及其潜在价值。

发酵工艺调控研究,这部分将介绍如何通过调控发酵工艺来提高桑黄真菌的生长效率、代谢产物产量以及产品质量。

包括培养基优化、发酵条件控制、基因工程技术在桑黄真菌发酵中的应用等都将有所涉及,以揭示如何通过技术手段优化桑黄真菌的发酵过程。

桑黄栽培技术一、概述药用真菌是一类作为药物用以治疗疾病的真菌。

现约有20余种,大多以子实体、菌核等入药。

药用菌中含有多种生理活性物质,例如多糖、多肽、生物碱、酶、核酸、氨基酸、维生素以及植物激素等,对人的心血管、肝脏、神经、消化系统的多种疾病有较好的预防和治疗作用。

培养方式主要有人工栽培法、液体发酵法和固体发酵法。

其中液体发酵法劳动强度小,占地少,产物易纯化提取,对设备和技术要求较高,适宜工厂和研究机构生产高附加值产品。

但要注意保证菌丝的生长环境,主要有碳源、氮源、无机盐、PH、温度、溶氧、搅拌以及发酵周期。

药用真菌普遍具有多种生理活性,例如免疫调节活性、抗肿瘤活性抗病毒活性、降血压、抗氧化抗衰老、降血脂、抗血栓以及保肝作用。

二、桑黄的生物学特性桑黄属于担子菌门(Basidiomycotas),层菌纲(Hymenomycetes),非褶菌目(Aphyllophorales),锈革孔菌科(Hymenochaetaceae),针层孔菌属(Phellinus),是一种多年生的药用真菌。

1.民间对桑黄的认识桑黄有着“森林黄金”之美称。

古代有“如果得到附生于桑树上的黄色疙瘩,死人也可复活”的传说,民间把它作为一种治疗肝病、癌症的良药。

最早在《本草纲目》中记载其能治血崩、血淋、脱肛泻血、带下、经闭等症。

其子实体入药,味微苦,能利五脏、软坚、排毒、止血、活血等,《神农本草经》将桑黄描述为“久服轻身,不老延年”,还有解毒、提高消化系统机能的作用。

2.桑黄子实体的形态特征从形态上看子实体中等至较大,无柄,菌盖扁半球形或马蹄形,木质,浅肝褐色至暗灰色或黑色,老时常龟裂,无皮壳,初期有细微绒毛,颜色黄褐色或咖啡色,以后光滑,有同心环棱,管孔多层,与菌肉同色,刚毛基部膨大,顶端较尖,子实层中通常有大量的锥形刚毛存在。

主要有三种:裂蹄木层孔菌、鲍氏层孔菌、火木层孔菌。

3.桑黄菌丝的形态特征主要介绍三种针层孔菌属真菌,包括:淡黄木层孔菌、裂蹄木层孔菌、火木层孔菌。

青岛农业大学硕士学位论文桑黄菌生物学特性研究姓名:***申请学位级别:硕士专业:植物病理学指导教师:***20070601壹墨坐些叁兰堡±堡塞丝墨兰坌旦平板培养条件下,不同起始pH对桑黄菌丝体生长的影响见表1.3、1.4和图1.2,综合分析上述图表中的试验结果发现,当起始pH在pH4.10之I刨时,桑黄菌丝体都能够生长;适宜桑黄菌丝体生长的范围pH6—8;pH7的处理菌丝生长速度最快。

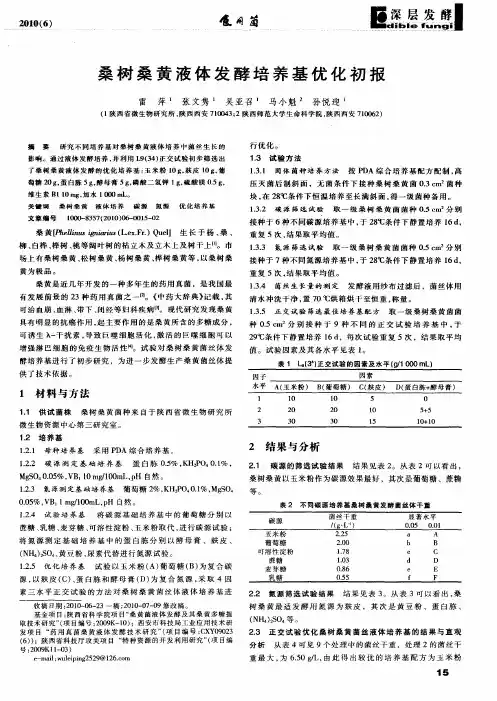

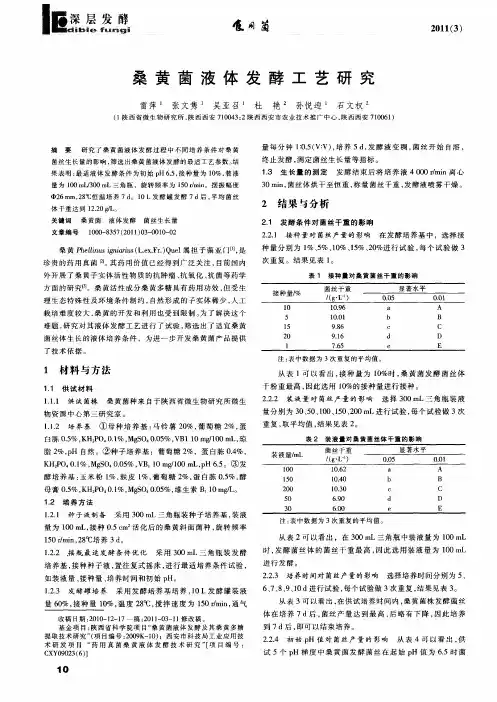

1.22液体深层发酵培养试验图13起始pH对桑黄发酵液pH变化的影响EffectofthebeginningpHtothepHchangeofthefermentedbrothofPhellinusigniariusFi91.3图1.4起始pH对桑黄发酵液多糖变化的影响oftheoutputofpolysaccharideofPheltinusigniariusFi91.4EffectofthebeginningpHtothechange231.3装瓶量对桑黄菌液体深层培养的影响图1.5装瓶量对桑黄发酵液pH变化的影响Fi91.5EffectofthebottlingquantitytothepHchangeofthefermentedbrothofPhellinusign/anus固f.6装瓶量对桑黄发酵液多糖变化的影响Fi91.6EffectofthebottlingquantitytothechangeoftheoutputofpolysaccharideofPhellinusigniarim25青岛农业人学硕十_论文结果与分忻1.4接种量对桑黄菌丝体深层发酵影响图1.7接种量对桑黄发酵液pH变化的影响Fi91.7EffectoftheinoculationquantitytothepHchangeofthefermentedbrothofPhellinusigniarius图18接种量对桑黄发酵液多糖变化的影响Fi91.8EffectoftheinoculationquantitytothechangeoftheoutputofpolysaccharideofPhellinusigniarius27青岛农业人学硕十论文结果与分析2.1.2液体深层培养试验图22碳源对桑黄发酵液pH变化的影响brothofPhellinusigniariusFi92.2EffectofcarbonsourcestothepHchangeofthefermented图2.3碳源对桑黄发酵液多糖变化的影响Fi92.3EffectofcarbonsourcestothechangeoftheoutputofpolysaccharideofPhellinusigniarius2.2,2液体深层发酵试验图25氦源对桑黄发酵液pH变化的影响Fj醇.5EffectofnitrogensourcestothepHchangeofthefermentedbrothofPhellinusigm'arius图26氦源对桑黄发酵液多糖变化的影响Fi926EffectofnitrogensourcestothechangeoftheoutputofpolysaccharideofPhellinusigniarius37青岛农业人学硕十论文结果与分析生长阶段所需碳氮比略小于生殖生长阶段。

野生桑黄菌种分离与培养特性研究初报以新鲜野生桑黄子实体为材料,采用组织分离法获得纯菌株。

该菌株的培养特性研究结果表明,桑黄菌丝生长的最适温度为28 ℃,最适pH为6.5,最适碳源是葡萄糖,最适氮源是蛋白胨,最适栽培培养基是鲜桑树枝木段培养基。

桑黄;菌种分离;生物学特性;人工栽培Q949.32;S567.301A桑黄属担子菌亚门(Basidiomycotina),层菌纲(Hymenomycetes),非褶菌目(Aphyllophorales), 锈革孔菌科(Hymenochaeyaceae),针层孔菌属(Phellinus),是火木层孔菌(P. igniarius),鲍氏针层孔菌(P. baumii)和裂蹄针层孔菌(P. linteus)的俗称(商品名),生长于杨、桑、柳、白桦、榉和桃等阔叶树的枯立木、立木及树干上[1]。

桑黄初期像一块黄土,经过一段时间的生长,样子像树桩上伸出的舌头[2]。

子实体多年生,侧生无柄,硬木质、蹄形、扁半球形或不规则形,盖面浅肝褐色至灰褐色或黑色,初时有细绒毛,老后常有明显的纵横龟裂,有同心环棱,边缘钝,有黄色翻边,菌肉蛋黄色或浅咖啡色,木质,菌管多层,层次不明显[3]。

桑黄因其寄生树种不同,其形状、颜色及含有的成分亦不同。

目前,市场上销售的桑黄有桑树桑黄、松树桑黄、杨树桑黄和白桦桑黄等,其中桑树桑黄为极品,价格最高。

桑黄是一种珍贵的药用真菌[3-5],有“森林黄金”之美称。

《中药大辞典》记载,子实体入药,可治血崩、血淋、带下和闭经等妇科疾病[6],其抗菌、抗癌、抗纤维化和抗氧化等效果也很显著,因而成为国际研究领域的研究热点,特别是日本和韩国,对其进行了广泛深入的研究。

由于桑黄价格昂贵及供不应求,必然导致人们对桑黄菌的无序采集,加上桑黄菌本身生理生态的特殊性和复杂性,以及外部条件的制约,自然界中形成的桑黄子实体非常稀少,使得天然桑黄资源匮乏,面临枯竭。

由于桑黄的生长周期相当长,要长成适合药用的大小,需要20~30年的时间,所以对其进行人工栽培非常重要。

药用真菌桑黄的研究进展摘要:桑黄是著名的药用真菌,在抗肿瘤、抗氧化、降血糖、调节免疫等方面有显著功效。

目前世界范围内桑黄类群共包括12个种,其中中国分布7个种。

本文综述了桑黄物种多样性、形态特征、地理分布、药用成分、药理作用机制以及人工培养等方面的研究进展。

关键词:桑黄;物种多样性;药用真菌。

桑黄是著名的药用真菌,因寄生于桑树而得名,别称桑臣、桑耳、桑黄菇,是隶属于真菌界Fungi、担子菌门Basidiomycota、伞菌纲Agaricomycetes、锈革孔菌目Hymenochaetales、锈革孔菌科Hymenochaetaceae、桑黄属Sanghuangporus的一类真菌的统称。

汉代中医经典《神农本草经》记载“桑耳”,唐代藤权《药性论》记载桑黄“能治风,破血,益力”,明代《本草纲目》描述桑黄具“利五脏,宣肠胃气,排毒气”等药用功效。

另外,当代《中药大辞典》对其进行收录,载有桑黄可治疗痢疾、盗汗、脱肛、闭经、泻血、血崩、淋病、崩漏带下、脐腹涩痛等疾病。

随着现代科学研究对桑黄抗癌、抗炎、抗氧化、抗肿瘤等药用功效、化学成分及作用机制的认识,桑黄已受到越来越多的关注。

然而,对于桑黄分类标准不明确、名称使用不规范,导致误用乱用行为已经阻碍了桑黄的研究及应用。

本文对桑黄的分类地位、活性成分、药用价值等研究成果进行了概述,旨在更加充分地利用桑黄这一类宝贵的药用真菌资源。

1 桑黄属的建立及研究进展邓叔群首次在《中国的真菌》书中将桑黄定名为针裂蹄,拉丁学名Phellinus linteus(Berk.&M.A.Curtis)Teng;刘波等在第一版的《中国药用真菌》将桑黄命名为Phellinus igniarius(Berk.&M.A.Curtis)Teng,中文名称是“火木层孔菌”;应建浙等在《中国药用真菌图鉴》中称之为裂蹄针层孔菌。

进入21世纪后,在传统分类的基础上,分子生物学中的新技术相继引入到桑黄类群的系统发育与分类鉴定中,Wagner等通过分子和形态学研究,将Phellinus属的部分种划入Inonotus sensu stricto类群。

珍稀药用真菌桑黄液体深层发酵研究概述【摘要】桑黄(phellinus igniarius)是一种珍稀的药用真菌,本文对桑黄人工栽培、固体培养及液体培养现状进行比较分析,重点系统阐述桑黄菌丝体深层发酵的研究进展和展望。

【关键词】桑黄;深层发酵桑黄[phellinus igniarius(l.ex-fr.)quel][1]真菌类担子菌纲多孔菌目多孔菌科桑黄,子实体入药,性微苦,寒。

利五脏,软坚,排毒,止血,活血,和胃止泻。

主治淋病,崩漏带下,症瘕积聚,癖饮,脾虚泄泻。

热水提取物对小白鼠的肉瘤s-180的抑制率为87%。

艾氏腹水癌的抑制率为80%[2]。

作为一种珍贵的药用真菌,其独特的药用价值,致使人们无序开采,加上桑黄菌自身生态的特殊性和复杂性,以及外部条件制约,资源匮乏,面临枯竭[3]。

为了解决这个难题,人工栽培、培养显得尤为重要。

目前,获得桑黄研究材料的主要方法是:通过人工栽培、固体培养及液体发酵技术等主要技术来实现。

1人工栽培国外,日本和韩国对桑黄的开发最早,韩国song c h1997年就成功培养了桑黄的子实体[4]。

国内,1996年,陈艳秋成功实现桑黄驯化培养[5]。

2005年,刘利、刘冰等报道,用新鲜杨木段接种栽培桑黄,结果显示:桑黄可以在杨树上正常生长,但子实体生长周期过长[6]。

但目前,桑黄人工栽培方法中所普遍存在的技术不成熟、产量低、子实体质量差(不成形)等缺陷。

2固体培养固体培养采用组织分离法,对桑黄子实体进行组织分离[7],再按照常规试验方法活化桑黄菌母种,然后培养原种和栽培种[8]。

但固体发酵存在生产效率低、发酵不均匀、过程粗放难以精细控制、适用于低附加值产品的缺点。

3深层发酵近年来,有部分国内外学者对桑黄的液体发酵都进行了研究。

韩国hye-jin hwang等[9]用p.linteus kctc6190为菌种,以桑黄菌丝体胞外多糖和菌丝体产量为参考指标,筛选外在因子温度和ph值的最佳值。

信阳师范学院大学生科研项目

申请书

项目类别(在相应序号上划○)

1.人文社会科学研究项目

②自然科学研究项目

所属学科:微生物学

课题名称:桑黄菌液体培养工艺的研究

申请者:郑芳

所学专业:生物科学

系(院)名称:生命科学学院

申请日期:2009.10.09

信阳师范学院制

论证报告

一、本课题研究本课题的实际意义和理论意义

1.1 本项目研究的意义:

桑黄属担子菌纲、多孔菌目、多孔菌科、层孔菌属,是珍贵的药用真菌, 用于治疗血崩、血淋、脱肛泻血、带下、闭经、脾虚泄泻等。

桑黄是目前国际公认的生物抗癌领域中药效非常好的药用真菌。

由于天然的桑黄菌数量非常稀少, 加上国内各产地的掠夺性开采, 已难以成为稳定的工业产品来源。

因此, 寻求人工培育的方法, 研究以大量易得的菌丝体形式代替子实体入药已成为当务之急, 这对于保护天然资源、解决资源匮乏、满足市场需要、提高经济效益, 均具有十分重要的意义。

本文探讨了桑黄菌液体发酵的最适培养基, 为进一步研究液体发酵工艺及提取桑黄有效成分做准备。

1.2同类研究工作国内外研究现状与存在的问题:

自1948年美国Humfeld H等成功地对蘑菇进行深层发酵和1958年Szuees J等以发酵罐对羊肚菌的深层培养以来,液体深层发酵技术在食药用菌制种、综合利用等方面的应用日趋广泛。

我国已进行深层发酵并工业化生产应用的食药用菌有冬虫夏草、云芝、竹荪等。

但桑黄菌液体深层培养正处于研究起步阶段,桑黄菌菌丝生长最适培养基质和培养条件尚未研究清楚,单位体积培养基质收获的菌丝量非常少。

因此,开展液体深层培养条件下对桑黄菌的营养需求特性和液体培养工艺条件进行全面深入系统的研究,以便为其发酵生产提供科学依据。

真菌多糖是非细胞毒物质,作为药物的最大优点是安全、无毒副作用,是一类理想的非特异性免疫增强剂。

其抗肿瘤作用的显著特点不是直接作用于癌细胞,而是通过参与机体免疫反应,调节机体的免疫力而使肿瘤受到抑制,起到免疫疗法的作用。

鉴于真菌多糖显著的抗癌活性及其独特的免疫增强作用,上世纪90年代在南京举行的国际食用菌研讨会上,桑黄菌已被列为当前国内外最为热门的抗癌防癌食药用菌研究之一。

但至今在国内市场上尚未见到桑黄菌多糖产品。

因此,抓住机遇,加快桑黄菌发酵多糖的开发,具有重大的社会效益和经济效益。

获取桑黄菌多糖有两条途径:一是从共生与树木根集的子囊果中提取;二是通过深层培养,从深层发酵获得的菌丝体中提取。

目前,国内正在加紧桑黄菌液体培养菌丝体技术的研究,但尚未取得技术上的突破。

概括起来,主要存在以下问题与不足:(1)缺少对液体培养桑黄菌菌丝体营养需求以及培养条件的系统的全面的研究。

对其液体培养生长特性与规律的了解不深入。

(2)液体发酵菌丝体干重低(约 lg/l0L发酵液),工业化大规模生产尚未实现。

(3)忽略了液体培养条件下胞外多糖的研究与开发利用。

因此,开展桑黄菌液体深层培养及其活性多糖的研究,具有非常重要的现实意义和学术价值。

二、本课题的研究内容、特色和创新之处,预计突破哪些难题

2.1本项目的研究内容:

本课题拟在下列几个方面展开研究

(1)桑黄菌液体发酵最适宜营养基质的筛选研究。

(2)桑黄菌液体发酵最适宜发酵条件的研究。

(3)桑黄菌液体发酵工艺研究。

(4)桑黄菌发酵多糖的提取工艺研究。

(5)桑黄菌发酵多糖组分的分离纯化。

2.2本课题的特色

在液体培养过程中,菌丝细胞能在反应器中(锥形瓶)适温度、最适酸碱度,最适碳、氮比等条件下生长,呼吸作用所产生的代谢废气又能及时排放,因此新陈代谢旺盛,菌丝生长迅速,在短时间内就可以获得大量菌丝体,从菌丝体中提取生物活性强,免疫力强,对肿瘤细胞抑制力强的块菌多糖,避开了利用块菌菌株共生树木形成子囊果的漫长生长周期。

而此具有生产时间短,效率高,成本低等优点。

因此,液体发酵已作为药用真菌生产发展的一个新方向,具有很强的生命力。

2.3课题创新之处

自然界中形成的桑黄子实体非常稀少,特别是形成可用子实体需要多年,这是因为受生理生态的特殊性和复杂性及外部条件的制约,而且人工栽培难度较大.因此对桑黄菌的开发利用将转向液体发酵这一方

向。

目前日本和韩国对桑黄菌研究较多,美国和西欧对其也略有研究,国内对桑黄的相关报道较少,特别是液体培养方面。

因此采用液体培养获得菌丝体是一个较新的途径。

时至今在国内市场上尚未见到桑黄菌菌丝体多糖产品。

因此,抓住机遇,加快桑黄菌多糖的开发,具有重大的社会效益和经济效益。

2.4预计突破的难题

通过单因素实验,对桑黄菌的培养基碳源﹑氮源及培养条件进行初步探究,从而得到桑黄菌的培养基碳源﹑氮源及培养条件的最佳方案,为提高桑黄菌的培养率奠定基础,以便扩大桑黄菌的人工培养,从而实现其在生产生活中的重要应用价值。

三、本课题的研究方法、步骤、可行性论证,研究工作总体安排及进度和预期成果

3.1本课题的研究方法、步骤、可行性论证

(1)利用SAS软件优化桑黄菌发酵培养基,筛选出最适宜桑黄菌液体深层发酵所需的碳源和氮源物质。

(2)利用测量生物量的方法优化桑黄菌液体培养最适PH,最适宜的温度,和转速等条件。

(3)胞外多糖提取纯化与分析:发酵液→离心→浓缩→醇析→洗涤→得粗多糖→复溶→去除蛋白→得精制多糖→过DEAE-52层析柱和SephadexG-100层析柱→收集液浓缩→真空冷冻干燥→得多糖纯品。

(4)采用FPLC法测定块菌胞外多糖纯度和块菌多糖分子量,红外光谱分析鉴定块菌多糖。

(5)对实验结果进行总结和成果鉴定。

3.2研究工作总体安排及进度

(1)2009年10月-2010年12月, 主要完成桑黄菌液体培养基质的筛选

(2)2010年1月-2010年2月, 主要完成桑黄菌液体培养条件的研究。

(3)2010年3月-2010年6月,主要完成桑黄菌液体发酵工艺及多糖的提取工艺研究。

(4)2010年7月-2011年9月,主要完成实验结果的总结和成果鉴定。

项目结项。

3.3研究的预期目标

(1)学术期刊上发表具有较高学术价值的论文。

(2)研究开发1-2种桑黄菌菌丝体保健品。

四、研究工作的资料、设备等准备情况

实施本项目研究已具备的条件有:已收集桑黄菌菌株,并且已掌握桑黄菌液体培养的技术,收集了大量的国内外真菌多糖提取及免疫性实验的资料,这些条件为完成本课题奠定了较好的资源基础。

实验室已具有的现代化研究仪器设备有:50L全自动发酵罐、美国贝克曼公司P/ACE毛细管电泳系统、日本岛津生产的LC-10AVP高效液相色谱仪和GC-14B高效气相色谱仪等。

完成此课题所需的仪器设备齐全。

本课题组对桑黄菌已进行了许多预备实验研究。

项目指导老师张海宾毕业后一直从事微生物教学和科研工作多年,主持过河南省科技攻关项目,获得了省级奖,发表论文20多篇,掌握微生物深层发酵及培养试验技术。

其它成员通过两年专业知识的学习,掌握了实验所必须得技能,因此本课题组有足够能力实施本计划。