西地平线上(定稿)(精选)

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:19

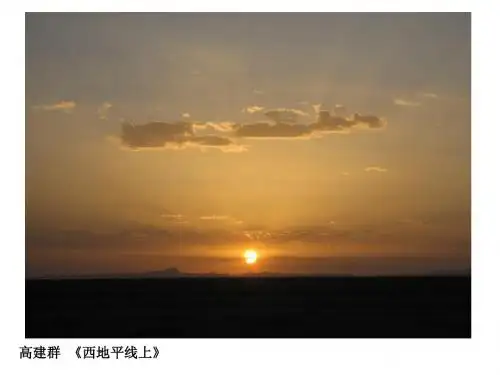

《西地平线上》教案5 教案教学设计教学目标:1、感悟三次落日不同的美2、理解想象在文中的作用教学课时:二课时教学过程:第一课时一、导语设计:同学们,我们在前一篇课文《江南的冬景》中看到的是一幅清新亮丽而又淡雅宁静的水墨画,今天我们就一起走向西部,领略西地平线上的三次落日景象,看看那将是一幅怎样壮丽的油画。

二、作者介绍:高建群,新时期重要的西部小说家,国家一级作家、陕西省作协副主席。

代表作有中篇小说《遥远的白房子》、《雕像》、《大顺店》等19部,长篇小说《最后一个匈奴》、《六六镇》、《古道天机》、《愁容骑士》、《白房子》5部,散文集《新千字散文》、《东方金蔷薇》《匈奴和匈奴以外》、《我在北方收割思想》、《穿越绝地》、《惊鸿一瞥》、《西地平线》、《胡马北风大漠传》等8部。

其中长篇小说《最后一个匈奴》产生重要影响,被称为陕北史诗、新时期长篇小说创作的重要收获。

作者新近出版的《胡马北风大漠传》,亦被认为是一部重要著作。

批评家认为,高建群的创作,具有古典精神和史诗风格,是中国文坛罕见的一位具有崇高感和理想主义色彩的写作者。

《西地平线》这本散文集让你体味到文字语言的独特的魅力,它带给你的无穷的想象是任何其他文学文艺形式所无法替代的。

在本书中让你体味到文字语言的独特的魅力,它带给你的无穷的想象是任何其他文学文艺形式所无法替代的。

本书分三辑:第一辑“西地平线”,是作者这些年在陕甘宁青新生活、旅行、考察的散文。

第二辑:“最后的骑兵”,是作者在新疆当兵5年的感悟。

第三辑:“生活培养出作家”,作者抒发对故乡、对友人、对亲人的真情实感,畅谈对文学、对足球、对社会的看法,得出“作家是生活本身培养出来的”这一真知灼见。

《西地平线上》是第一辑的第二篇。

三、自由朗读课文,读准字音,给黑板上加点的字注音诳语垭口勉强湖泊雾霭混沌瘴气酝酿喷薄安谧泥淖攫取四、速读课文,理清课文结构此文采用了总分总的结构形式,记叙了作者在三个不同的地点欣赏到的西地平线上的落日景象,抒发他对“世间有大美”感受。

泰兴市第三高级中学公开课教案西地平线上戴伟【教学H标】1.从文中学会一二点景物描写的手法。

2.芳会对写景抒悄散文的基木研习方法。

3.理解联想在文中的作用。

【教学重点】学纶通过文本研习,感悟三次落H不同的美,感受壮美的审美特征,理解想象和联想在文中的作用。

【教学课时】一课时【教学方法】自主学习和合作学习相结合【教学过程】一、【激趣导入】1.著名诗人王维的《使至塞上》中有一句千古绝唱“大漠孤长河落日圆”,这句诗曾给了我们对西部落日无尽的想象和憧憬。

今天就让我们一起走进《西地平线上》,具体、真切地体会一下西部的落口的壮美景观。

2.检查预习二、【探究讨论】1 •行文思路:同学们已经预习过课文,那么我们都能知道这篇文章写的主要是落日的景象,那么谁能告诉我,文章当屮表现作者这个写作思路的句了呢?或者说哪些句了我们能够看出作者要写些什么了?迅速浏览全文,冋答问题。

)第一段“我见过许多次的落口,这里只简约地记述三次”,第六段“第二个带给我巨大影响和深刻记忆的是在罗布淖尔荒原上看日落”,第I•七段“我要告诉你的第三次口落,是我在阿勒泰草原遇到的”,最后一段“这是我三次见到西地平线上落日的情况”行文思路:课文采用了总分总的结构形式,首先总写新疆的雄伟风景尤其是落「I令我震撼,并用三次落日总领全文。

然后具体描写了不同地点三次落日以及带给我的感受。

最后总结三次落日及特征,照应开头。

2.研读课文第一部分,思考讨论⑴读完全文,你觉得西地平线上落日的总体特征是什么?明确:“雄伟”;⑵作为文眼,最能概括全文内容和主题的语句是什么?明确:“在所有雄伟的风景中,落日大约是最令我震撼的了”⑶贯穿全文的感情线索是哪两个字?用原文语句回答。

明确:“震撼”⑷讨论课文笫一节在全文中的作用。

明确:①课文笫一节写新强的雄伟风景尤其是落日令我震撼,并着重记述三次落日。

②点明主旨,表现了对西北雄伟风景的赞美和热爱!③引出了贯穿全文的线索,即“在所有雄伟的风景屮,落日大约是最令我震撼的。

【高一】《西地平线上》教案《西地平线上》教案目标1、启发学生体会几次落日所蕴含的精神内涵,理解“大美”的含义。

2.理解联想在文本中的作用。

3、抓住景物描写,感悟落日之美,体会手法对写景的重要性。

钥匙抓住景物描写,感悟落日之美,体会手法对写景的重要性。

教学困难理解联想在文中的作用。

教学时间:1学时教学过程一、进口【问】谈起西部,你们会联想到什么?学生们畅所欲言。

很多古诗的歌颂都送给了西部。

这里有“沙漠孤寂,烟雾缭绕,长河落日”有“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

”对我们来说,西方充满了新奇和陌生。

现在就让我们走进西部,走近西地平线上的几次落日。

[黑板标题]二、整体感知1.文本中记录了多少次日落?明确:除开头结尾外,共写了三次落日。

过渡:作者写了三次日落,都给作者带来了不同的感受。

他到底是怎么写日落的?第二次日落是最复杂的。

让我们先欣赏一下。

三、文本研习(6―16自然段)1.作者如何描述日落?日落的特点是什么?学生默读课文,划出描写落日的句子。

教师和学生清楚地看到,多媒体显示以下句子:①中午一过,太阳刚偏西,就变得不怎么显明了,像一枚灰白色的硬币,冷冷地停驻在西边天空。

(静态描述从颜色、形状和触感的角度进行,隐喻也用来突出无生命日落的特征。

)②整个一个下午,太阳就这样不死不活地在我们的车屁股的地方照耀着。

说是白天吧,但是恍然如同晚上,说是夜间吧,在我们匆匆的回头中,分明有一个物什,在西天半空悬着。

?(使用幻觉和幻觉描述,它还突出了无生命日落的特征。

)③最辉煌的罗布泊的落日出现在黄昏。

……当时,在我们不经意的一次回头中,蓦地看见空旷的西地平线上,一轮血红的落日停滞在那里。

(从色彩的角度进行静态描述,写出华丽的感觉)④西地平线上那一轮胭脂色的物什,终于从我们的眼前魔术般消失,一切又重归于死寂。

(从色彩的角度来描述,从动态到静态。

用隐喻来突出日落幻想的特点。

)学生找一个句子分析,随机让发言好的学生读分析的句子。

互动课堂疑难妙句1.在沉入西地平线以下那一刻,落日跳跃着、颤抖着降落。

【剖析】作者写落日用了一个“沉”字,意犹未尽,有拟人化;“跳跃”还不够,又用“颤抖”:这是怎样的落日!2.死亡原来也可以是一件充满庄严和尊严的事情!【剖析】之前的落日,给人苍白荒凉之感,一切都充满了死寂,作者在这样的环境下,心情是低沉的。

而后来的落日突然变得血红,以至于每个人的脸上都泛着红光,整个场景的基调是红色的,那是已干涸生命的复燃,是一种活力的体现,尤其在这种恶劣的环境下更显得重要,至少给了作者精神上的鼓励。

落日某种意义上也可以说是死亡,任何事物都逃避不了死亡。

但面对死亡,不同的过程产生不一样的结局,正如文中,在灰白的落日之后,突然变得血红血红,虽然终要下山,但毕竟之前也曾辉煌过,因而在消失时,不无庄严与尊严之感。

3.我只看到了火烧云,那火烧云,灿烂地,热烈地,夸张地烤红了西边半个天空,烧红了大地上的一切,这种景象令我惊骇。

【赏析】通过使用逗号,强调火烧云的灿烂、热烈、夸张。

着力描写火烧云能“吞没一切”的宏伟。

4.曾经在东北亚草原上游荡过许多年的匈奴民族,就是在某一个早晨或黄昏,循着西地平线远去的。

【赏析】“某一个早晨或黄昏”形象地说出了白驹过隙之意,既扣“背影”又扣“匆匆”,形象而饱含感情地写出了匈奴从东北亚草原消失的情形,又一次显示了“落日”这一形象所带来的沧桑感。

语段剖析1.“我们的车在甘肃的定西高原盘旋”至“模糊的群山轮廓线托扶着它”。

【剖析】“大漠孤烟直,长河落日圆。

”形象思维不强的人不会觉得这两句诗特别地美,但它的美毋庸置疑。

高建群没有通过写“落日圆”来吸引我们的注意力,因为他想礼赞的是生命之美。

人生路上有太多的风景,我们该发掘出它的美。

2.“我要告诉你的第三次日落”至“是落日在云的背后挥舞着魔杖”。

【剖析】俗语说,事不过三。

这次,作者给了我们一个意外——介绍给我们的是火烧云。

就像生命可以以不同的方式结束,日落也可以。

西地平线上导入:还是在暑假,我遇见过一群驴友,他们相约骑着大马力摩托,戴着头盔,,穿着斗篷一样将全身唔得严严实实的衣服去西部旅游,他们来自山东,江苏,据说他们每年都要去一趟西北,我们感觉山东沿海,景色很美,江浙苏杭,人间天堂,是一种的美让他们如此乐此不疲呢?请看高建群的《西地平线上》1,检查自学字音认读2,简介作者3,文本阅读整体感知1,)试通过分段明确文章的整体结构是怎样的?2)最能概括全文内容的语句是什么?3)贯穿全文的感情线索是哪两个字?,明确:1)总-分-总结构2(在所有雄伟的风景中,落日大约是最令我震撼的了。

3)震撼窗爷爷那年十八岁,十八岁那年,俺们家砌了房,都是用稻田里的土垒的,还散发着泥土的清香……十八岁那年,爷爷娶了亲……于是,每天早晨,温柔的奶奶早早起来,打开白纸糊的木格窗,把阳光牵进来。

爸爸那年十八岁,十八岁这年,俺们家砌了房,是砖墙呢……十八岁那年,爸爸娶了亲……于是,每天早晨,漂亮的妈妈早早起来,把玻璃窗擦得跟自己的眼睛一样的乌亮。

我今年十八岁,十八岁这年,俺们家又砌了房,是一幢临湖而居的小洋楼……十八岁这年,爸爸给我娶了台电脑,爸爸还说,这就智力投资……于是,每天早晨,我都要拉开窗帘,打开塑钢窗,让清风溜进来,然后,在晨读中迎接阳光……我们家常听到的对话是:爷爷说,唉,俺们那年头。

爸爸说,恩,我们那时候。

而我说,瞧,咱们这时代!”最妙的是下点小雪呀。

看吧,山上的矮松越发的青黑,(树尖上顶着一髻儿白花),(像些小日本看护妇。

)山尖全白了,(给蓝天镶上一道银边)。

山坡上有的地方雪厚点,有的地方草色还露着,这样,一道儿白,一道儿暗黄,(给山们穿上一件带水纹的花衣;看着看着,这件花衣好像被风儿吹动,叫你希望看见一点更美的山的肌肤)。

等到快日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,(那点薄雪好像忽然害了羞,)微微露出点粉色。

(就是下小雪吧,济南是受不住大雪的,那些小山太秀气)。

划线的文字是文章的主线,作为主线的现实之景更接近人们共同生活经验或生活事件,而对于文章无论是欣赏还是写作决不能停留在对景物框架的感知上,,文章品质的高低,境界的深浅取决于思维而不是感觉。

西地平线上精品课件【教学目标】知识目标:1.从文中学会一二点景物描写的手法;2.学会对写景抒情散文的基本研习方法;3.理解联想在文中的作用。

能力目标:1.培养学生对写景抒情散文的感知、概括和鉴赏评价等解读能力;2.培养学生欣赏与感悟自然美、悲剧美、英雄美的能力。

人文情感目标:通过落日之美的赏析引导学生树立自觉感悟自然,感悟历史,体验“世间有大美”的意识,从而陶冶情感,提升精神境界和审美品位。

【教学重点】:学生通过文本研习,感悟三次落日不同的美,感受壮美的审美特征,理解想像和联想在文中的作用。

【教学难点】:对“世间有大美”的解读【教学方法】:通过三维互动、自主学习与合作学习相结合的方式,研习文本、探讨问题。

【媒体辅助】:《西地平线上》.PPT【教学流程】一、造境激趣导入人类是大自然的杰作,而天地有大美,大自然始终向人类敞开着爱与美的情怀。

无论是日出云霞,月涌江流,还是莺歌燕舞,鸟语花香,都在大自然生生不息的运动中给人以极大的审美享受。

那“杏花春雨江南”般的优雅,“骏马西风塞北”的壮美,古往今来,让多少人陶醉和徜徉其中。

今天要带大家来到一个地方,那里也许依然和贫穷落后相关,但那里有我们民族的源,有我们文化的根,那个地方就是——祖国的大西北。

说起“大西北”,我们会想起南北朝民歌“天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊”;想起丝绸之路上洒落的串串悠长的驼铃;会想起唐代诗人王昌龄的著名绝句“秦时明月汉时关”;就会想起唐代大诗人王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”的苍凉空旷,想起策马欧亚大陆的一代天骄成吉思汗……山脉连绵、戈壁浩瀚、盆地相连的大西北总能让每一个炎黄子孙油然而生一种朝圣般的庄严的感觉。

那就让我们带着这样的感觉一起打开一扇眺望大西北的窗户,一起走进一篇当代美文《西地平线上》,去感受那里的“世间大美”、“雄伟风景”。

二、写景散文研习指导方法一:初读文本,整体感知,解决“写什么”。

步骤设计:1.请同学们较快速度地自由诵读全文。

龙源期刊网 西地平线上(节选)作者:高建群来源:《作文周刊(小学三年级版)》2014年第29期。

带给我巨大影响和深刻记忆的是在罗布淖尔荒原上看日落。

我们是从迪坎尔方向进罗布泊的,走的是被斯文·赫定称之为“凶险的鲁克沁小道”的那条道路。

这样,车去的方向是东南,而落日的方向是西北,我们只是在匆匆的行旅中,偶尔地回头关注一下身后的落日景象。

中午一过,太阳刚偏西,就变得不怎么显明了,像一枚灰白色的五分钱硬币,容易被人忽视地停驻在西边天空。

罗布淖尔荒原上的大地和天空,混沌一片,也是灰癠。

癠的,因此,太阳的存在甚至被我们遗忘了。

况且,那枚硬币的四周边缘,也不太清晰。

整个下午,太阳就这样不死不活地在我们的车屁股的地方照耀着。

说是白天吧,但是恍然如同晚上;说是夜间吧在我们匆匆的回头中,分明有一个物什在西天半空悬着。

最辉煌的罗布泊的落日出现在黄昏那一刻,我们的越野车已经来到距古湖盆二十公里的龟背山。

当时,在我们不经意的一次回头中,突然看见在一平如抹的西地平线上,一轮血红的落日停驻在那里。

它是那样鲜艳、温柔,就像我早年间,家里的墙壁上画着的一个姑娘的红脸蛋。

记得每个可以偷懒的星期天,我都躺在被窝,瞅着那胭脂脸蛋出神。

这时我们的车停了下来,包括陪同我们一起进罗布泊的“老地质”,都被西地平线上那辉煌的一幕震撼了。

我们下了车。

我们,我们的车,还有刚才那死气沉沉的罗布淖尔荒原的黑戈壁,此刻都罩在这一片回光返照中。

我们互相看着对方的脸,每个人的脸都泛着红光我们感到自己像在画中。

西地平线上那一轮胭脂色的物什,终于从我们的眼前魔术般消失,一切又重归于死寂。

我们上车,翻过龟背山,进入罗布泊古湖盆。