第五章_德育目的与德育目标精品资料

- 格式:ppt

- 大小:218.50 KB

- 文档页数:15

第五章德育目的与德育目标一、基本概念1、教育目的:教育活动预先设定的教育结果和教育活动追求的终极目标,是教育活动所要培养的人才质量的规格与标准。

2、德育目的:人们对整个德育的一种主观预期和价值设定,是德育活动预先设定的结果,带有主观性和理想化倾向,表示“为了什么进行德育”的问题。

(课本:德育活动预先设定的结果和德育活动追求的终极目标,是德育活动所要生成或培养的品德规格。

)3、德育目标:德育活动预先设定的标准,是德育实践所要达到的境地,是德育过程所培养的品德规格,是德育目的的具体化和规范化。

二、基本理论德育目的的类型:社会本位论:从社会利益出发界定德育目的。

代表人物:涂尔干、凯兴斯坦纳个人本位论:从受教育者的道德本性和需要出发,强调个人价值的重要,认为道德教育的目的在于提升个体的生存价值和生命质量,使受教育者成为自由、自主的道德主体。

代表人物:卢梭、杜威外在德育目的论:强调道德教育的外在功利结果。

内在德育目的论:强调德性修养本身。

理想德育目的论: 道德教育的终极是培养趋近于神的理想人格。

现实德育目的论: 倾向于较为接近生活现实的德育目的。

主张从现实社会出发确定德育的目标,并在此基础上追求高尚的道德。

三、基本问题1、德育目的与德育目标的关系区别:(1)德育目的是各类教育培养人的品德的总的质量标准和规格要求;德育目的是德育最高理想的体现,具有一定的终极性。

(2)德育目标是教育所要完成的德育任务的具体目标,是德育活动具体努力方向,因教育阶段、对象的不同而不同。

联系:(1)德育目标是德育目的的具体化和规范化,德育目的必须转化为具体的德育目标才能避免其空泛。

(2)德育目标的制定必须考虑德育目的的总要求,与德育目的相联系,否则会流于琐碎,失去其意义和存在的价值。

2、德育目的与教育目的的关系(1)德育目的是教育目的的组成部分。

教育目的具有整体性,需要分解为若干方面,德育目的是其中的一个重要方面。

(2)德育目的是教育目的的具体化。

第五讲德育的目的、目标与内容●教育的一个显著特征就是其鲜明的目的性(中国现实的教育目的:一切为了考试、而非为了学生的智慧发展与生命质量、道德人格的提升,德性的丢弃之痛!)、规格和质量要求。

(高考生的突降,山东下降8万人)◆德育目的:对学生品德发展的期望与要求(在一切为了考试的时代背景下,德育的目标多少显得有些苍白与无力);另一方面,德育目的又规定着德育内容的选择与运用。

■德育内容的单薄与机械一直是制约我国德育实效的一个主要因素,对德育内容进行符合国际教育发展趋势和新时代我国社会要求的必要的改革,亦迫在眉睫。

〓本讲拟对德育目的、德育目标、德育内容的基本问题及我国现行的德育目标、中小学德育内容存在的一些突出的问题进行反思性推究与构想。

第一节德育目的概论●教育是一项道德事业,不仅自身体现着道德的要求,而且也内在地追求着道德的目的。

▲教育的道德规定性和指向性反映在对学生道德品质的培育、道德人格的完善、道德成长的引导方面,就构成了学校德育目的。

◎德育目的不仅决定了教育的精神本性和价值特性,也决定了学生在道德成长与发展方面的规定性。

“任何一个老师都应该有鲜明的道德准则:对教育目的一定要深思熟虑——假如你认为是正当的教育目的实际上全都出于误解而学生们则对此都一本正经地坚信不疑,那么他们多年的学生生涯很可能要毁于你手。

”1探讨学校德育目的问题,实质上就是在整个教育目的的框架下探讨教育的道德目的。

它是德育原理的核心问题和任何德育理论均不能搁置的基本理论问题之一。

★学校教育是一种蕴含着鲜明的道德内涵与价值诉求的实践活动,这种实践活动对于学生在道德品质发展方面的目标、标准、规格的要求或规定,就构成了德育目的。

◆由此,德育目的所考虑的问题,其实就是如何从社会发展,从整个教育目的的结构性要求以及学生道德生长的客观要求诸方面,对学生品德发展的目标和规格的讨论与规定。

一句话,德育目的表征着儿童接受何种目标的教育才能成为一个在道德上受过教育的人。

德育的目标和内容德育的目标与内容一、“德育目标”概念界说德育目标是通过德育活动在受教育者品德上形成发展上所要达到的总体规格要求,亦即德育活动所要达到的预期目的或结果的质量标准。

德育目标是德育工作的出发点,它不仅决定了德育的内容、形式和方法,而且制约着德育工作的基本过程。

二、我国中小学的德育目标1、我国中小学德育目标的总要求1988年,《中共中央关于改革和加强中小学德育工作的通知》中提出了我国中小学德育目标:“把全体学生培养成为爱国的具有社会公德、文明行为习惯的遵纪守法的好公民。

在这个基础上,引导他们逐步确立科学的人生观、世界观,并不断提高社会主义思想觉悟,使他们中的优秀分子将来能够成长为坚定的共产主义者。

”1966年,《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中指出:“各级各类学校必须更加重视德育工作,以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,按照德育总体目标和学生成长规律,确定不同学龄阶段的德育内容和要求,在培养学生的思想品德和行为规范方面,要形成一定的目标递进层次。

要加强辩证唯物主义和历史唯物主义教育,使学生树立科学的世界观和人生观。

要有针对性地开展爱国主义、集体主义和社会主义教育,中华民族优秀文化传统和革命传统教育,理想、伦理道德以及文明习惯养成教育,中国近现代史、基本国情、国内外形势教育和民主法制教育。

把发扬民族优良传统同积极学习世界上一切优秀文明成果结合起来。

”2、小学阶段德育目标的要求(1)培养儿童正确的政治方向,初步形成科学的世界观和共产主义道德意识。

教育儿童逐步理解坚持四项基本原则,坚持改革开放,建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家的重要性和必要性,使其初步树立起为迎接21世纪的挑战而努力学习的意识。

培养他们爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感、情操以及良好的道德行为习惯。

(2)培养学生的道德思维和道德评价能力。

培养学生的道德思维能力,就是要逐步发展儿童对道德的理解能力,使他能够对所遭遇的道德现象进行初步的思考与分析,并在此基础之上矫正自己的行为。

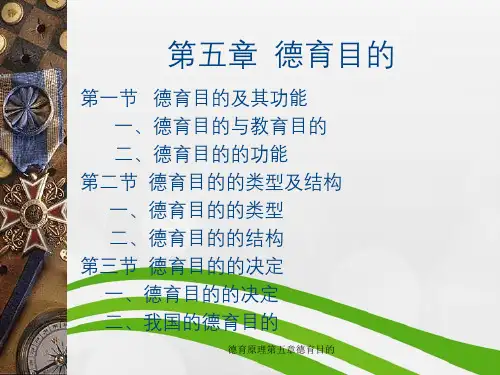

第五章德育目的与德育目标A学习目的与要求1、了解德育目的与教育目的的关系2、理解德育目的的特性与功能3、了解德育目的的类型4、了解德育目的决定的主客观依据5、正确理解我国现行的德育目的第一节德育目的及其功能一、德育目的与教育目的德育目的就是德育活动预先设定的结果是德育活动所要生成或培养的品德规格1、二者的关系德育目的就是教育目的德育目的是教育目的组成部分德育目的是教育目的的具体化2、德育目的的规定性预见性超越性可能性二、德育目的的功能德育目的的教育功能导向功能调控功能评价功能德育目的的道德功能引导性功能规范性功能第二节德育目的的类型与结构(一)社会本位和个人本位社会本位:清除认识到德育和国家、社会的关系;忽视了个体的主体性观点:没有社会,道德就没有目的,道德的目的就是社会的目的,合理合乎道德的行动,就是为了集体的利益去行动,道德的出发点就是社会的出发点。

——涂尔干文明与法制的国家从道德的含义来说,是最高的外在财富。

为了我们个人的道德的最切身的利益,即最高的内在财富,我们必须为之奋斗。

公立学校的目的——也就是一切教育的目的——是教育有用的国家公民。

——凯兴斯泰纳个人本位:注重个体的发展忽视了社会与个人发展的联系观点:我的教育目的只要他除在社会生活的漩流,不至于被种种欲念或者人的偏见拖进漩涡里去就行了,只要他能够用自己的眼睛去看,用他自己的心去想,而且,除了他自己的理智之外,不为其他的权威所控制就行了。

——卢梭教育不应当违反学生的意愿而勉强学生去参加任何俱乐部,小队或者团体活动,因为自我实现远比社会适应要真实的多。

——存在主义者(二)外在的德育目的和内在的德育目的外在德育目的:考虑内在品德的培养功名,学问,德行,本三事也。

今人以功名为学问,几几并以为德行。

教子者当别出手眼。

应对进退事事教之,孝悌忠信,时时教之……设命中无功名,则所学无可以自娱,无事可以教子,不能使乡里称善人,友士称博学。

当此时回想数十年之功,何学不就,何德不成?今虽悔恨而无及唉。

德育的目标和德育的内容

一、德育目标

㈠思想品德目标

⑴具有“爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义”的思想素质,具有民族自尊心、自信心和自豪感;

⑵初步树立“为中华崛起而读书”的学习目的;

⑶学习并继承中华民族的传统美德和革命传统;

⑷了解我镇改革开放的成就以及树立改革开放政策的正确性的认识;

⑸相信科学,拒绝迷信。

㈡道德行为目标

⑴培养自觉遵守社会公德的意识;

⑵培养遵守《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》的自觉意识;

⑶初步养成讲文明、懂礼貌、守纪律,尊敬父母和长辈、尊敬老师,关心集体和他人,以为集体和他人做好事为荣的观念;⑷勤俭节约,尊重劳动,爱惜劳动成果;

⑸初步懂得责任和义务的内涵;

㈢个性心理品质和能力目标

⑴认识并初步形成良好的个性心理品质(活泼开朗、乐观向上、积极进取、勇于创新);

⑵初步具有辨别是非、善恶、美丑的能力;

⑶培养与同学友好相处,互相帮助、共同进步的良好品质;

⑷初步具有承受学习与生活上的挫折和压力的心理准备;

⑸初步形成自尊、自爱、自信、自强的心理品质观念。

二、德育内容

㈠思想品德方面

⑴加强和巩固“五爱”教育;

⑵正确的学习目的教育;

⑶热爱和关心班集体的教育;

⑷关心父母、关心他人,助人为乐内容的教育;

⑸中华民族悠久历史、灿烂文化和传统美德以及革命传统教育。

㈡道德行为方面

⑴校规校纪教育,自觉遵守《中小学生守则》和《中学生日常行为规范》教育;

⑵爱护花草树木、爱护校园的一草一木、爱护公物教育;⑶安全意识教育;

⑷良好的文明礼貌规范教育;

⑸敬老爱幼,遵守社会公共道德和公共秩序教育;。

章节习题第一章1.如何看待德育的内涵综合考虑关于德育内涵和德育过程的讨论,我个人认为,不妨这样给德育下定义:德育是教育者组织适合德育对象品德成长的价值环境,促进他们在道德认知、情感和实践能力等方面不断建构和提升的教育活动。

简言之,德育是促进个体道德自主建构的价值引导活动2.试评价以下概念定义的合理性与可能存在的问题。

“德育是教育者根据一定社会和受教育者的需妥.遵循品德形成的规律·采用言传、身教等有效手段,在受教育者的自觉积极参与的互动中,通过内化和外化,发展受教育者的思想、政治、法制和遭德几方面素质的系统活动过程。

”(鲁洁,王逢贤:《德育新论》,南京,江苏教育出版社,20)3.如何理解古代德育与现代德育?中国德育现代化最重要的努力方向应当是什么?1)古代德育:所谓古代德育,主要是指奴隶社会、封建社会的学校德育。

这是一个具有等级性、神秘性和经验性的德育发展阶段。

2)现代德育:与现代社会和现代教育相对应,现代德育则是存在于现代社会,以养现代人为目的的德育。

所谓德育的现代化,首先是指18世纪西方世界资产阶级革命完成以后,直到19世纪末20世纪初的欧美学校德育基本完成的任务。

与古代德育的等级性、神秘性和经验性相反,德育的现代化最主要特征有四条:学校德育的民主化;第二,学校德育的世俗化;第三,学校德育的科学化;第四。

学校德育的组织化。

3)努力方向:德育的民主化和科学性的增强4.如何区别德育理论的几种形态?4)德育理论的形态从历史演进的角度看,主要有四种:德育思想、德育论、德育学、德育科学或德育学科群(德育原理)。

5)德育思想首先是一种关于德育的价值性哲学思考。

它主要反映人们对德育的应然与必需所产生的主观判断和选择,是德育力量发展的源头活水。

6)德育论则是一个与德育经验、德育思想相对的范畴。

德育论原本是作为教育学、伦理学的组成部分存在的。

与作为前德育理论存在的德育思想相比,它具有一定的专门性、系统性。

第五讲德育的目的、目标与内容●教育的一个显著特征就是其鲜明的目的性(中国现实的教育目的:一切为了考试、而非为了学生的智慧发展与生命质量、道德人格的提升,德性的丢弃之痛!)、规格和质量要求。

(高考生的突降,山东下降8万人)◆德育目的:对学生品德发展的期望与要求(在一切为了考试的时代背景下,德育的目标多少显得有些苍白与无力);另一方面,德育目的又规定着德育内容的选择与运用。

■德育内容的单薄与机械一直是制约我国德育实效的一个主要因素,对德育内容进行符合国际教育发展趋势和新时代我国社会要求的必要的改革,亦迫在眉睫。

〓本讲拟对德育目的、德育目标、德育内容的基本问题及我国现行的德育目标、中小学德育内容存在的一些突出的问题进行反思性推究与构想。

第一节德育目的概论●教育是一项道德事业,不仅自身体现着道德的要求,而且也内在地追求着道德的目的。

▲教育的道德规定性和指向性反映在对学生道德品质的培育、道德人格的完善、道德成长的引导方面,就构成了学校德育目的。

◎德育目的不仅决定了教育的精神本性和价值特性,也决定了学生在道德成长与发展方面的规定性。

“任何一个老师都应该有鲜明的道德准则:对教育目的一定要深思熟虑——假如你认为是正当的教育目的实际上全都出于误解而学生们则对此都一本正经地坚信不疑,那么他们多年的学生生涯很可能要毁于你手。

”1探讨学校德育目的问题,实质上就是在整个教育目的的框架下探讨教育的道德目的。

它是德育原理的核心问题和任何德育理论均不能搁置的基本理论问题之一。

★学校教育是一种蕴含着鲜明的道德内涵与价值诉求的实践活动,这种实践活动对于学生在道德品质发展方面的目标、标准、规格的要求或规定,就构成了德育目的。

◆由此,德育目的所考虑的问题,其实就是如何从社会发展,从整个教育目的的结构性要求以及学生道德生长的客观要求诸方面,对学生品德发展的目标和规格的讨论与规定。

一句话,德育目的表征着儿童接受何种目标的教育才能成为一个在道德上受过教育的人。