2014年苏州市国民经济和社会发展统计公报

- 格式:pdf

- 大小:58.87 KB

- 文档页数:1

第1篇一、引言恩格尔系数是衡量一个国家或地区居民消费水平和生活质量的重要指标。

恩格尔系数越低,说明居民生活水平越高,消费结构越合理。

苏州作为我国经济发达、文化底蕴深厚的城市,其恩格尔系数的变化对了解苏州居民消费结构、城市经济发展具有重要意义。

本文将通过对苏州恩格尔系数的分析,揭示其背后的消费结构变化与城市经济发展关系。

二、苏州恩格尔系数现状1. 数据来源本文所使用的恩格尔系数数据来源于苏州市统计局发布的《苏州市国民经济和社会发展统计公报》。

2. 数据分析根据苏州市统计局发布的统计公报,2019年苏州市居民消费支出总额为12318.1亿元,其中食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健和其他用品及服务八大类消费支出分别为3186.1亿元、1031.2亿元、2461.4亿元、556.7亿元、1031.2亿元、1237.4亿元、737.9亿元和532.2亿元。

根据恩格尔系数的计算公式,恩格尔系数=食品烟酒消费支出/居民消费支出总额×100%,可以得出2019年苏州市恩格尔系数为25.93%。

三、苏州恩格尔系数变化趋势1. 近年恩格尔系数变化通过对苏州市近几年的恩格尔系数数据进行整理,发现苏州市恩格尔系数呈现出逐年下降的趋势。

2015年苏州市恩格尔系数为31.6%,到2019年下降至25.93%,降幅明显。

2. 历年恩格尔系数对比从历年恩格尔系数对比来看,苏州市恩格尔系数在1990年代初期较高,之后逐渐下降。

这一趋势与我国经济发展、居民收入水平提高以及消费结构优化等因素密切相关。

四、苏州恩格尔系数下降的原因1. 经济发展随着苏州市经济的快速发展,居民收入水平不断提高,消费能力增强。

收入水平的提高为居民提供了更多的消费选择,促使消费结构不断优化。

2. 城市化进程苏州市城市化进程不断加快,城市基础设施完善,公共服务水平提高,居民生活品质得到提升。

城市化进程的推进使得居民消费需求多样化,消费结构更加合理。

2014年韶关市国民经济和社会发展统计公报韶关市统计局韶关调查队2015年3月16日2014年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,积极抢抓省进一步促进粤东西北地区振兴发展的重大机遇,突出“三大抓手”,着力加快我市绿色转型振兴发展,经济社会发展取得新成就。

一、综合国民经济较快发展。

初步核算,全市生产总值1111.54亿元,比上一年增长9.5%。

其中:第一产业增加值142.95亿元,增长4.3%;第二产业增加值451.41亿元,增长10.7%;第三产业增加值517.18亿元,增长9.6%。

三次产业结构为12.9 : 40.6 : 46.5。

按常住人口计算,人均生产总值38318元,增长8.7%,按平均汇率折算为6238美元。

分区域看:韶关市区生产总值549.49亿元、增长9.2%,占全市生产总值的48.4%,人均生产总值5.4万元;县域生产总值586.69亿元、增长10%,占全市的51.6%,人均生产总值3.11万元。

现代产业中,先进制造业增加值112.79亿元、增长19.5%,现代服务业增加值188.19亿元、增长9.8%。

第三产业中,批发和零售业增加值增长9.6%,住宿和餐饮业增加值增长5.1%,房地产业增加值增长5.9%。

民营经济增加值593.5512亿元,增长11.5%,占全市生产总值的53.4%。

芙蓉新区建设步伐加快。

芙蓉新区实现生产总值171.3亿元(占全市生产总值比例为15.4%),增长9.3%。

分产业看:第一产业增加值13.7亿元,增长4.1%;第二产业增加值114.8亿元,增长9.4%;第三产业增加值42.8亿元,增长10.9%。

按常住人口计,人均生产总值5.25万元。

分片区看:武江片生产总值48.2亿元,增长14.8%(其中核心区40.6亿元、增长15%,核心区中的起步区13.3亿元、增长11.6%);浈江片42亿元,增长5.3%;曲江片72亿元,增长7.9%;乳源片9.1亿元,增长12.7%。

2010年苏州市国民经济和社会发展统计公报正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2010年苏州市国民经济和社会发展统计公报(苏州市统计局2011年)2010年是“十一五”规划的收官之年,也是苏州加快转型升级的关键一年。

全市上下在市委、市政府的领导下,紧紧围绕建设“三区三城”的总目标,以加快转型升级,转变发展方式,推进创新型城市建设为重点,注重稳定发展和加快转型相结合,经济增长和民生改善相结合,巩固优势和推进创新相结合,妥善解决新矛盾、新问题,奋勇拼搏,创先争优,圆满完成了“十一五”规划、2010年的主要目标和重点任务,经济社会呈现又好又快的发展局面。

综合经济全市经济平稳发展,运行基础进一步巩固,内生动力明显增强,转型升级不断推进,发展质量有效提升。

2010年全市实现地区生产总值9228.91亿元,按可比价计算比上年增长13.3%。

其中第一产业增加值155.79亿元,比上年增长4.1%;第二产业增加值5253.81亿元,比上年增长13.3%;第三产业增加值3819.31亿元,比上年增长13.7%。

三次产业的比例为1.7:56.9:41.4。

全市实现地方一般预算收入900.6亿元,比上年增长20.9%,其中税收收入增长21.4%。

营业税、企业所得税、个人所得税分别增长15.8%、55.5%和37.6%。

公共服务能力不断提高,财政支出进一步向民生倾斜。

全市地方一般预算支出825.7亿元,比上年增长20.2%,其中用于社会保障与就业、科技、教育、文化、医疗卫生和环境保护等方面的财政投入为298.6亿元,比上年增长17.5%。

全市各级财政涉及民生方面的支出占财政支出的49%。

2014年苏州市国民经济和社会发展统计公报苏州市统计局、国家统计局苏州调查队2015-4-12014年,面对错综复杂的国内外经济形势,全市上下在苏州市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持“稳中求进”发展总基调,主动适应经济发展新常态,把稳增长、促转型同全面深化改革结合起来;把调结构、惠民生同推进可持续发展结合起来。

加快培育经济增长新动力、加快形成质量效益新优势、加快释放创新驱动新活力。

全市经济运行总体保持平稳发展,经济结构呈现积极变化,质量效益实现稳步提升,社会建设和社会治理取得明显成效,体现了“稳中有进、稳中提质”的发展特点。

一、综合经济全市实现地区生产总值13761亿元,按可比价计算比上年增长8.3%,人均地区生产总值(按常住人口计算)13万元,按年平均汇率折算超过2万美元。

全年实现地方公共财政预算收入1443.8亿元,比上年增长8.5%。

其中各项税收收入1244.4亿元,比上年增长9.3%;税收收入占公共财政预算收入的比重达86.2%,比上年提高0.7个百分点。

全年地方公共财政预算支出1304.8亿元,比上年增长7.6%。

其中城乡公共服务支出1000.82亿元,比上年增长12.7%,占公共财政预算支出的76.7%。

结构调整呈现“新型态”。

全市实现服务业增加值6499亿元,按可比价计算比上年增长11.1%,占地区生产总值的比重达47.2%,比上年提高1.5个百分点。

年末省、市服务业集聚区达到74家,实现营业收入和利税增幅分别为16.4%和18.3%。

先进制造业生产体系和产业链逐步完善,新引进航空材料、轨道交通减震系统、汽车变速箱等一批高端制造业项目。

全市制造业新兴产业实现产值14543亿元,比上年增长6.4%,占规模以上工业总产值的47.5%,比上年提高2.1个百分点。

2000年苏州市国民经济和社会发展统计公报苏州市统计局苏州统计局2001年2月19日2000年是20世纪的最后一年,也是“九五”时期的最后一年。

面对世纪之交经济发展环境的新变化、科学技术迅猛发展的新形势和地区间竞相发展的新态势,在市委、市政府的正确领导下,全市上下以邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和十五大精神为指导,全面贯彻中央的重大决策,认真落实省委、省政府的重要部署,围绕全年的目标任务,振奋精神,开拓创新,继续加大经济结构调整力度,积极深化各项改革,努力提高对外开放水平,加快技术创新步伐,大力加强城乡环境建设,重视精神文明建设,全市经济和社会发展取得显著成绩,各项改革和发展的预期目标全面实现,出现了多年来少有的好形势。

一、经济发展2000年,全市经济呈现加速发展态势,经济总量上了新台阶,运行质量明显提高。

全年实现国内生产总值突破1500亿元,达到1540.71亿元,按可比价计算比上年增长12.6%,增幅比上年提高0.5个百分点。

人均国内生产总值2.67万元,按现行汇率折算已超过3200美元。

全市三次产业比例由上年的6.5:56.2:37.3调整为6:56.4:37.6。

全年实现财政收入158.27亿元,比上年净增48.89亿元,增长44.7%,是增量最多、增速最快的一年。

财政收入占国内生产总值的比重达到10.3%,比上年提高2.2个百分点。

农林牧渔业全市农林牧渔业生产全面发展,以压缩粮棉种植面积、扩大优质高效经济作物和养殖业生产规模为主的结构调整加快推进。

全年实现农林牧渔业总产值170.5亿元,按可比价计算比上年增长4.3%。

粮食和经济作物种植面积的比例由上年的67:33调整为54:46;养殖业的比重达到48.5%,比上年提高1.9个百分点。

农林牧渔产品加工企业和专业批发市场规模不断发展壮大,农民运销人、经纪人队伍继续扩大,“一镇一业、一村一品”的区域经济特色优势和现代农业科技示范园区辐射带动效应日益显现,农业综合生产能力、产业化经营水平、市场竞争能力和经济效益得到提高。

2014年国民经济和社会发展统计公报(全文)2015-02-26 10:32:39 来源: 国家统计局作者: 【大中小】浏览:6次评论:0条中华人民共和国国家统计局2015年2月26日2014年,面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内发展改革稳定任务,党中央、国务院团结带领全国各族人民,牢牢把握国内外发展大势,坚持稳中求进工作总基调,全力推进改革开放,着力创新宏观调控,奋力激发市场活力,努力培育创新动力,国民经济在新常态下平稳运行,结构调整出现积极变化,发展质量不断提高,民生事业持续改善,实现了经济社会持续稳定发展。

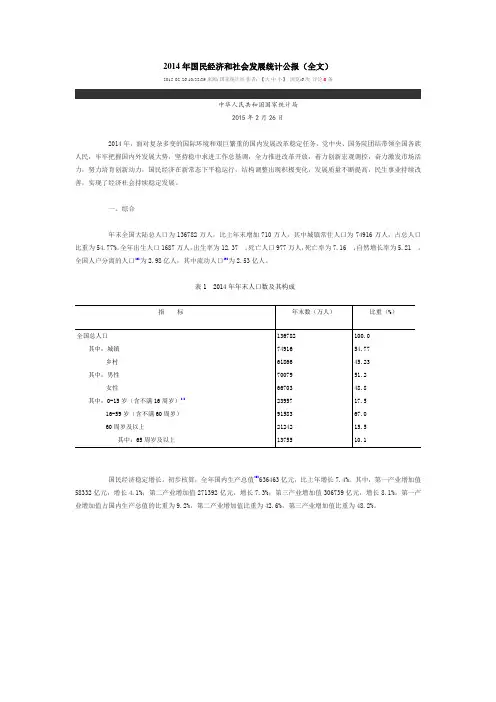

一、综合年末全国大陆总人口为136782万人,比上年末增加710万人,其中城镇常住人口为74916万人,占总人口比重为54.77%。

全年出生人口1687万人,出生率为12.37 ;死亡人口977万人,死亡率为7.16 ;自然增长率为5.21 。

全国人户分离的人口[2]为2.98亿人,其中流动人口[3]为2.53亿人。

表1 2014年年末人口数及其构成国民经济稳定增长。

初步核算,全年国内生产总值[5]636463亿元,比上年增长7.4%。

其中,第一产业增加值58332亿元,增长4.1%;第二产业增加值271392亿元,增长7.3%;第三产业增加值306739亿元,增长8.1%。

第一产业增加值占国内生产总值的比重为9.2%,第二产业增加值比重为42.6%,第三产业增加值比重为48.2%。

就业继续增加。

年末全国就业人员77253万人,其中城镇就业人员39310万人。

全年城镇新增就业1322万人。

年末城镇登记失业率为4.09%。

全国农民工[6]总量为27395万人,比上年增长1.9%。

其中,外出农民工16821万人,增长1.3%;本地农民工10574万人,增长2.8%。

劳动生产率稳步提高。

全年国家全员劳动生产率[7]为72313元/人,比上年提高7.0%。

价格水平涨幅较低。

全年居民消费价格比上年上涨2.0%,其中食品价格上涨3.1%。

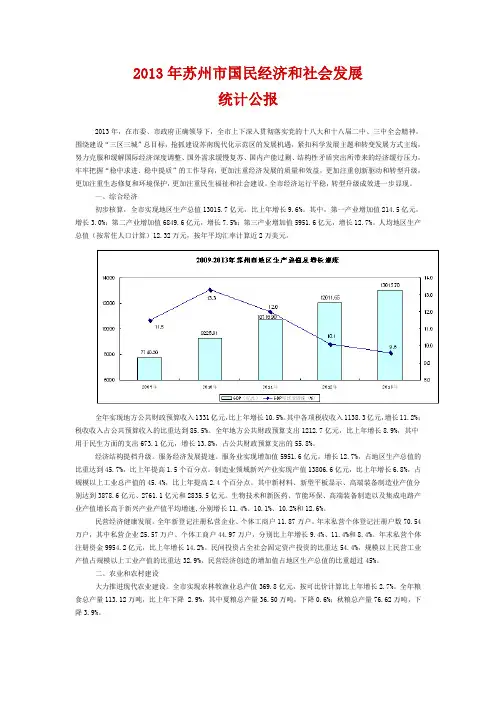

2013年苏州市国民经济和社会发展统计公报2013年,在市委、市政府正确领导下,全市上下深入贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神,围绕建设“三区三城”总目标,抢抓建设苏南现代化示范区的发展机遇,紧扣科学发展主题和转变发展方式主线,努力克服和缓解国际经济深度调整、国外需求缓慢复苏、国内产能过剩、结构性矛盾突出所带来的经济缓行压力,牢牢把握“稳中求进、稳中提质”的工作导向,更加注重经济发展的质量和效益,更加注重创新驱动和转型升级,更加注重生态修复和环境保护,更加注重民生福祉和社会建设。

全市经济运行平稳,转型升级成效进一步显现。

一、综合经济初步核算,全市实现地区生产总值13015.7亿元,比上年增长9.6%。

其中,第一产业增加值214.5亿元,增长3.0%;第二产业增加值6849.6亿元,增长7.5%;第三产业增加值5951.6亿元,增长12.7%。

人均地区生产总值(按常住人口计算)12.32万元,按年平均汇率计算近2万美元。

全年实现地方公共财政预算收入1331亿元,比上年增长10.5%。

其中各项税收收入1138.3亿元,增长11.2%;税收收入占公共预算收入的比重达到85.5%。

全年地方公共财政预算支出1212.7亿元,比上年增长8.9%,其中用于民生方面的支出673.1亿元,增长13.8%,占公共财政预算支出的55.8%。

经济结构提档升级。

服务经济发展提速。

服务业实现增加值5951.6亿元,增长12.7%,占地区生产总值的比重达到45.7%,比上年提高1.5个百分点。

制造业领域新兴产业实现产值13806.6亿元,比上年增长6.8%,占规模以上工业总产值的45.4%,比上年提高2.4个百分点。

其中新材料、新型平板显示、高端装备制造业产值分别达到3878.6亿元、2761.1亿元和2835.5亿元。

生物技术和新医药、节能环保、高端装备制造以及集成电路产业产值增长高于新兴产业产值平均增速,分别增长11.4%、10.1%、10.2%和12.6%。

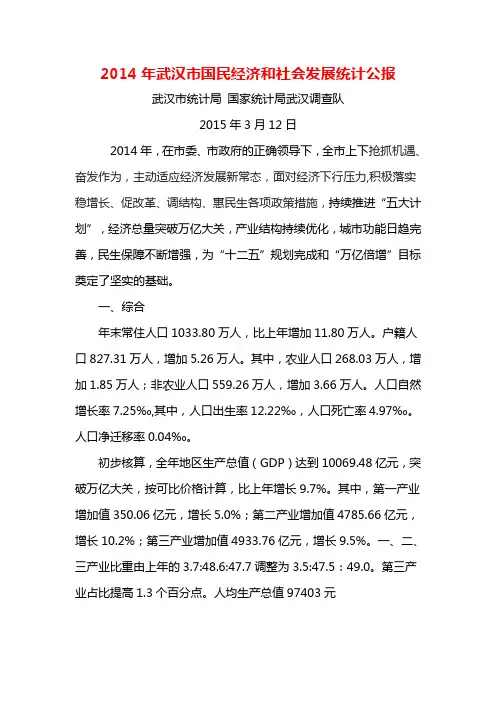

2014年武汉市国民经济和社会发展统计公报武汉市统计局国家统计局武汉调查队2015年3月12日2014年,在市委、市政府的正确领导下,全市上下抢抓机遇、奋发作为,主动适应经济发展新常态,面对经济下行压力,积极落实稳增长、促改革、调结构、惠民生各项政策措施,持续推进“五大计划”,经济总量突破万亿大关,产业结构持续优化,城市功能日趋完善,民生保障不断增强,为“十二五”规划完成和“万亿倍增”目标奠定了坚实的基础。

一、综合年末常住人口1033.80万人,比上年增加11.80万人。

户籍人口827.31万人,增加5.26万人。

其中,农业人口268.03万人,增加1.85万人;非农业人口559.26万人,增加3.66万人。

人口自然增长率7.25‰,其中,人口出生率12.22‰,人口死亡率4.97‰。

人口净迁移率0.04‰。

初步核算,全年地区生产总值(GDP)达到10069.48亿元,突破万亿大关,按可比价格计算,比上年增长9.7%。

其中,第一产业增加值350.06亿元,增长5.0%;第二产业增加值4785.66亿元,增长10.2%;第三产业增加值4933.76亿元,增长9.5%。

一、二、三产业比重由上年的3.7:48.6:47.7调整为3.5:47.5:49.0。

第三产业占比提高1.3个百分点。

人均生产总值97403元表1:2014年地区生产总值及其增长速度年末市场主体78.47万户,其中,本年新登记13.68万户。

全部市场主体中,企业26.55万户,其中新登记4.65万户;个体工商户51.60万户,其中新登记7.60万户。

企业中,私营企业23.40万户,其中新登记4.50万户。

全年公共财政预算总收入1968.46亿元,比上年增长15.5%。

地方公共财政预算收入1101.02亿元,增长15.6%。

其中,税收收入906.76亿元,增长14.3%;非税收入194.26亿元,增长22.0%。

表2:2014年财政收入及其增长速度全年居民消费价格同比上涨1.9%。

2014年江苏省科技进步统计 监测结果与科技统计公报江苏省科学技术厅江苏省统计局二〇一五年十二月目 录2014年各市科技进步统计监测综合评价结果 (1)2014年江苏省科技统计公报 (3)科技进步统计监测一级指标得分与排序 (7)科技进步统计监测二级指标得分与排序 (8)科技进步统计监测三级指标得分与排序 (12)2014年各市科技进步统计监测综合评价结果为深入实施创新驱动发展战略,扎实推进科技创新工程,加快建设创新型省份,促进全社会科技进步与自主创新,省科技厅、省统计局继续在全省开展了科技进步统计监测工作,每年对全省和各市的科技进步状况进行考核与评价,并公布其结果。

全省科技进步监测采取以科技指标为主,经济和社会发展指标为辅的方法,依据科技和统计部门,以及省人社厅、省财政厅、省教育厅、人民银行南京分行、省知识产权局等部门提供并认定的数据,从科技进步环境、科技投入、科技产出、科技促进可持续发展四个方面对全省和各市的科技进步状况进行系统评价。

根据2014年的统计数据,省科技厅、省统计局对各市的科技进步状况进行了综合评价,其结果如下:1. 苏州市 98.13分2. 南京市 92.75分3. 无锡市 91.75分4. 常州市 88.20分5. 镇江市 86.71分 6. 南通市 84.06分7. 扬州市 80.29分 8. 泰州市 79.14分9. 徐州市 75.44分 10. 盐城市 75.19分 11. 淮安市 72.83分 12. 连云港市 71.38分 13. 宿迁市 65.84分江苏省科学技术厅江苏省统计局2015年12月5日2014年江苏省科技统计公报江苏省科学技术厅 江苏省统计局(2015年12月)2014年,全省科技工作认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中全会精神和省委省政府关于科技创新的总体部署,深入实施创新驱动发展战略,着力推进创新型省份建设,提高区域创新体系整体效能,着力推进知识产权强省建设,营造激励创造、保护产权的制度环境,全面提升企业自主创新能力,推动企业真正成为技术创新主体和创新驱动发展的主导者,科技进步对经济增长和社会发展的支撑引领作用进一步增强,全省科技进步贡献率达59%。

盐城市2014年国民经济和社会发展统计公报2014年是全面深化改革的开局之年,也是完成“十二五”规划的关键之年。

面对经济发展新常态的新变化,在市委、市政府的正确领导下,全市上下坚持稳中求进的总基调,以改革统领全局,以“八项工程”为抓手,经济社会发展呈现出“稳中有进、质态提升、民生改善”的良好发展态势。

一、综合经济保持稳定增长。

初步核算,2014年,全市实现地区生产总值3835.6亿元,按可比价计算,比上年增长10.9%;其中第一产业实现增加值516.9亿元,比上年增长3.5%;第二产业实现增加值1784.5亿元,比上年增长11.8%;第三产业实现增加值1534.2亿元,比上年增长12.1%。

产业结构持续优化。

三次产业增加值比例调整为13.5:46.5:40,二三产业比重提高了0.5个百分点,人均地区生产总值达53115元(按2014年年平均汇率折算约8692美元),比上年增长10.9%。

物价水平温和上涨。

2014年,市区居民消费价格总指数(CPI)同比上涨2.3%。

八大类商品价格“六升两降”:食品类上涨2.8%,衣着类上涨3.4%,家庭设备及维修服务类上涨2.0%,医疗保健和个人用品类上涨1.3%,娱乐教育文化用品及服务类上涨3.7%,居住类上涨2.8%;烟酒类下降3.4%,交通和通信类下降0.2%。

全市工业生产者出厂价格(PPI)与上年同期持平,工业生产者购进价格(IPI)同比下降0.9%。

二、农林牧渔业农业生产形势良好。

2014年,全市实现农林牧渔业总产值1035.8亿元,可比价增长3.5%。

粮食总产量连续十一年实现增收。

2014年,全市粮食总产量达703.1万吨,比上年增长2.4%;粮食播种面积1468.2万亩,比上年增加9.7万亩。

粮食亩产478.9公斤,比上年增加8.2公斤。

棉花播种面积75.6万亩,比上年减少24.6万亩,总产6.4万吨。

全市油料作物播种面积147.3万亩,比上年减少10万亩,油料总产量29.9万吨。

苏州市2008年国民经济和社会发展统计公报2008年,在国内外经济环境发生重大变化、经济发展面临重大挑战的复杂情况下,市委、市政府带领全市人民认真贯彻落实科学发展观,主动顺应国家加强和改善宏观调控的新形势,积极应对经济运行中出现的各种矛盾和问题,以提升城市综合实力和竞争能力为目标,以结构调整和改善民生为主线,加快转变经济发展方式,大力推进自主创新,强化政策引导,落实保障措施,稳定发展环境,统筹协调推进经济社会持续健康发展。

一、经济运行综合全市经济在高平台上继续实现稳定增长,产业发展更趋协调,结构升级调整优化,发展方式有效转变。

初步核算,2008年全市实现地区生产总值6701亿元,按可比价计算比上年增长13%。

其中第三产业增加值2436亿元,比上年增长15.5%。

三次产业的比例为1.6:62.0:36.4,第三产业比重比上年提高1.8个百分点。

按现行汇率计算人均GDP超过1万美元。

全市实现地方一般预算收入668.91亿元,比上年增长23.5%。

地方一般预算收入占GDP比重为10%。

各项主体税种保持平稳增长,营业税、增值税、企业所得税分别增长7.9%、16%和22.3%。

公共财政保障能力增强,财政支出结构进一步优化。

全年地方一般预算支出619.55亿元,比上年增长24.7%。

其中用于社会保障与就业、科技教育、医疗卫生、环境保护方面的财政投入增长29.1%。

农林牧渔业围绕现代农业建设,促进农业的组织方式、形态布局、综合效益不断优化,结构调整成效显著,农业综合生产能力进一步提高。

全市实现农林牧渔业总产值199.55亿元,比上年增长10.2%。

新增高效农业(含渔业)面积1.45万公顷,累计达到10.69万公顷。

全市新增39只无公害农产品、89只绿色食品和9只有机食品,年末“三品”总数达1295只。

全市省级以上农业龙头企业实现销售收入280.3亿元,比上年增长18.3%。

农田水利和农业基础设施建设进一步加强。

南京市2014年国民经济和社会发展统计公报来源:南京日报南京市统计局国家统计局南京调查队 2015年4月中国江苏网4月2讯 2014年,全市上下在市委、市政府的正确领导下,坚持稳中求进工作总基调,奋力书写“经济发展稳中向好、改革创新实现突破、青奥盛会精彩圆满”的“三份答卷”,统筹推进稳增长、促改革、调结构、重生态、惠民生各项工作,经济社会发展在新常态下呈现“稳中向好、转中提质”的良好态势。

一、综合经济平稳增长。

全年实现地区生产总值[2]8820.75亿元,按可比价格计算,比上年增长10.1%。

其中,第一产业增加值223.96亿元,增长3.5%;第二产业增加值3671.45亿元,增长8.8%,其中全部工业增加值3165.78亿元,增长9.3%;第三产业增加值4925.34亿元,增长11.5%。

按常住人口计算,全市人均地区生产总值达到107545元,按年平均汇率折合17507美元。

产业结构继续优化。

三次产业增加值比例调整为2.5:41.7:55.8。

工业结构调轻调优,全年完成高新技术产业产值5740.94亿元,占规模以上工业的比重为43.4%。

汽车、电子、医药、交通运输设备、电气机械和器材、仪器仪表等六大先进制造业产值占规模以上工业的比重为44.5%,比上年提高1.5个百分点;石化、建材、冶金、电力等高耗能行业产值占规模以上工业的比重为33.9%,比上年回落1.7个百分点。

服务业发展水平提升,第三产业增速分别快于地区生产总值、第二产业增速1.4个、2.7个百分点,第三产业比重较上年提高1.2个百分点。

金融业增加值958.81亿元,占GDP的比重为10.9%,比上年提高0.3个百分点;信息传输、计算机服务和软件业增加值507.62亿元,增长23.5%,占GDP的比重为5.8%,比上年提高1.5个百分点;预计文化产业增加值515亿元,占GDP的比重为5.84%,比上年提高0.23个百分点。

民营经济稳步发展。

2018年苏州市国民经济和社会发展统计公报2018年,面对错综复杂的宏观环境,全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“六个高质量”发展目标,坚持稳中求进工作总基调,自觉践行新发展理念,扎实推进供给侧结构性改革,大力实施十二项“三年行动计划”,全市经济运行总体平稳,创新驱动、改革开放、城乡建设、生态保护、民生事业等各项工作取得新进展,高质量发展取得新成效。

一、综合经济运行稳中有进。

全市预计实现地区生产总值1.85万亿元左右,按可比价计算比上年增长7%左右。

全年实现一般公共预算收入2120亿元,比上年增长11.1%。

其中税收收入1929.5亿元,增长15.3%,占一般公共预算收入的比重达91%。

全年一般公共预算支出1952.8亿元,比上年增长10.2%。

其中城乡公共服务支出1483亿元,占一般公共预算支出的比重达75.9%。

经济结构不断优化。

全市服务业增加值占地区生产总值比重达到50.8%。

实现制造业新兴产业产值1.73万亿元,占规模以上工业总产值比重达52.4%,比上年提高1.6个百分点。

先导产业加快发展。

新一代信息技术、生物医药、纳米技术、人工智能四大先导产业产值占规模以上工业总产值比重达15.7%。

成为首批国家服务型制造示范城市。

改革开放纵深迈进。

苏州工业园区、张家港市、昆山经济技术开发区获评江苏改革开放40周年先进集体,6人获评先进个人。

商事制度改革、事中事后监管等举措获国务院通报表彰。

全年新增私营企业9.9万家,注册资本4302亿元;新增个体户17.6万家,注册资金219亿元。

国资国企改革稳步实施,新设混合所有制企业21家,完成企业公司制改革4家。

在全国率先启动推广“互联网+不动产抵押登记”模式。

供给侧结构性改革取得实效。

关停淘汰落后低效企业1757家。

降低企业负担360亿元,“补短板”项目完成投资259.7亿元。

二、农业和农村建设农业生产调整优化。

2014年中国城市GDP排名D76 漳州市2236.02 2506.36 (福建4)77 贵阳市2085.00 2497.27 (贵州1)78 淮安市2155.86 2455.39 (江苏11)79 衡阳市2169.44 2395.56 (湖南4)80 茂名市2160.17 2349.00 (广东7)81 芜湖市2099.53 2307.90 (安徽2)82 滨州市2155.70 2277.00 (山东13)83 湛江市2060.01 2258.70 (广东9)84 菏泽市2052.00 2222.19 (山东14)85 株洲市1948.01 2160.51 (湖南5)86 柳州市2016.90 2120.80 (广西2)87 许昌市1903.30 2108.00 (河南4)88 江门市2000.18 2082.76 (广东8)89 咸阳市1860.39 2077.34 (陕西3)90 廊坊市1943.10 2056.00 (河北6)91 周口市1753.40 1992.08 (河南7)92 枣庄市1830.63 1980.13 (山东15)93 连云港1785.42 1965.89 (江苏12)94 湖州市1803.15 1955.96 (浙江8)95 宿迁市1706.28 1930.68 (江苏13)96 新乡市1766.10 1918.00 (河南5)97 兰州市1796.14 1905.20 (甘肃1)98 通辽市1811.82 1886.80 (内蒙古4)99 遵义市1584.70 1874.50 (贵州2)100 郴州市1685.52 1872.58 (湖南6)101 珠海市1662.38 1857.30 (广东10)102 焦作市1707.36 1846.32 (河南8)103 肇庆市1660.07 1845.06 (广东11)104 赣州市1672.00 1843.59 (江西2)105 安阳市1683.70 1791.89 (河南6)106 桂林市1657.90 1786.65 (广西3)107 揭阳市1605.35 1780.44 (广东13)108 九江市1601.73 1779.96 (江西3)109 赤峰市1686.15 1778.37 (内蒙古5)110 信阳市1581.16 1757.34 (河南11)111 松原市1650.48 1740.02 (吉林3)112 汕头市1565.90 1716.00 (广东12)113 商丘市1538.20 1697.58 (河南10)114 驻马店1498.13 1691.30 (河南11)115 邢台市1604.60 1668.10 (河北7)116 宝鸡市1545.91 1658.54 (陕西4)117 曲靖市1583.94 1649.40 (云南2)118 平顶山1556.90 1637.13 (河南5)119 龙岩市1479.90 1621.21 (福建5)120 三明市1477.59 1621.21 (福建5)121 日照市1500.16 1611.87 (山东16)122 营口市1513.10 1610.00 (辽宁4)123 绵阳市1455.12 1579.89 (四川2)124 湘潭市1438.05 1570.56 (湖南7)125 上饶市1401.30 1550.24 (江西3)126 安庆市1418.20 1544.30 (安徽3)127 宜春市1387.07 1522.99 (江西4)128 呼伦贝尔1430.55 1522.26 (内蒙古6)129 德阳市1395.94 1515.65 (四川3)130 莆田市1342.86 1502.07 (福建7)131 开封市1327.39 1492.06132 荆州市1334.90 1480.49133 黄冈市1332.55 1477.15134 渭南市1349.01 1460.94135 宜宾市1342.89 1443.81136 南充市1328.55 1432.02137 盘锦市1351.10 1426.00138 锦州市1344.90 1405.00 139 银川市1273.49 1395.67 140 延安市1354.14 1386.09 141 抚顺市1348.00 1378.00 142 宁德市1238.72 1377.65 143 张家口1317.00 1358.50 144 马鞍山1293.00 1357.40 145 孝感市1238.93 1354.72 146 达州市1245.41 1347.83 147 承德市1272.09 1342.55 148 玉林市1198.46 1341.75 149 长治市1333.70 1331.20 150 凉山州1214.40 1314.30 151 荆门市1202.61 1310.59 152 永州市1161.75 1299.94 153 绥化市1210.00 1295.10 154 四平市1210.06 1288.98 155 毕节市1041.93 1265.20 156 邵阳市1130.04 1261.61 157 泸州市1140.48 1259.73 158 濮阳市1130.50 1253.61 159 益阳市1123.13 1253.15 160 吉安市1120.00 1242.11 161 三门峡1205.00 1240.13 162 齐齐哈尔1245.00 1238.80 163 南平市1105.82 1232.56 164 本溪市1230.00 1227.00 165 黄石市1144.00 1218.56166 临汾市1223.60 1213.20 167 娄底市1118.17 1210.91 168 乐山市1134.79 1207.59 169 运城市1140.10 1201.60 170 十堰市1080.60 1200.80 171 秦皇岛1168.80 1200.02 172 资阳市1092.36 1195.60 173 滁州市1086.10 1190.00 174 清远市1093.04 1187.70 175 玉溪市1102.50 1184.70 176 怀化市1110.55 1181.01 177 丹东市1107.30 1180.00 178 阳江市1039.84 1168.55 179 牡丹江1216.10 1166.90 180 内江市1069.34 1156.77 181 阜阳市1062.50 1146.10 182 辽阳市1110.00 1145.00 183 衡水市1070.10 1139.00 184 巴音郭楞1017.00 1129.60 185 红河州1026.95 1127.00 186 宿州市1014.30 1126.10 187 衢州市1056.57 1121.01 188 韶关市1010.07 1111.50 189 蚌埠市1007.90 1108.40 190 吕梁市1228.60 1101.30 191 六安市1010.30 1086.30 192 铁岭市1050.00 1080.00 193 西宁市978.53 1077.14194 自贡市1001.60 1073.40195 通化市1003.45 1070.68196 昌吉州940.00 1062.00197 丽水市983.08 1051.00198 六盘水876.95 1042.73199 晋中市1020.40 1041.30200 抚州市940.64 1036.77201 晋城市1031.80 1035.80202 舟山市930.85 1021.66203 朝阳市1002.90 1020.00204 梧州市991.70 1006.00205 海口市904.64 1005.51206 朔州市1026.40 1003.40207 大同市963.15 1001.50208 汉中881.73 991.05209 咸宁872.11 964.25210 漯河861.50 952.282016年1月19日,国家统计局公布:2015年中国国内生产总值GDP达676708亿元,比上年增长6.9%,为1990年以来首次"破7",增速创25年新低。

2014年苏州市国民经济和社会发展统计公报

苏州市统计局、国家统计局苏州调查队

2015-4-1

2014年,面对错综复杂的国内外经济形势,全市上下在苏州市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,坚持“稳中求进”发展总基调,主动适应经济发展新常态,把稳增长、促转型同全面深化改革结合起来;把调结构、惠民生同推进可持续发展结合起来。

加快培育经济增长新动力、加快形成质量效益新优势、加快释放创新驱动新活力。

全市经济运行总体保持平稳发展,经济结构呈现积极变化,质量效益实现稳步提升,社会建设和社会治理取得明显成效,体现了“稳中有进、稳中提质”的发展特点。

一、综合经济

全市实现地区生产总值13761亿元,按可比价计算比上年增长8.3%,人均地区生产总值(按常住人口计算)13万元,按年平均汇率折算超过2万美元。

全年实现地方公共财政预算收入1443.8亿元,比上年增长8.5%。

其中各项税收收入1244.4亿元,比上年增长9.3%;税收收入占公共财政预算收入的比重达86.2%,比上年提高0.7个百分点。

全年地方公共财政预算支出1304.8亿元,比上年增长

7.6%。

其中城乡公共服务支出1000.82亿元,比上年增长12.7%,占公共财政预算支出的76.7%。