举例子说说——认知偏差

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

常见的10个认知偏差当你遇到问题时,一个选择之一是改变自己对问题的认知。

人们有时坚持扭曲自己的认知,认为他们的所见所闻所记都是正确的。

事实却是,你的认知经常不正确,尤其在感情用事的情境下。

所以,一个拓展认知的方式是承认自己的认知方式可能是错误的。

1.如何集中注意力影响你的认知。

当脑中有个想法时,人们倾向于寻找支持那个想法的证据而忽略掉那些证明想法不对的迹象。

这个被称为定向偏见。

如果你坚信自己穿红色汗衫总是很幸运,就会倾向于聚焦于这个思路成真的事件而忽略一些没有穿这件汗衫却很幸运和穿了这件汗衫却不幸运的事件。

民主党人会寻找自己正确的的证据和共和党人错误的证据,反之亦然。

人们倾向于寻找和注意能够证明自己信念的事实。

2.绝大多数人不喜欢不确定性所以他们将人们和经历分门别类。

人们也会将可能无关的结果与前提连接起来。

如果一位穿着紧身裤脚蹬细高跟鞋的性感红发女郎与你的丈夫调情并且惹恼了你,你也许会倾向于对下一个遇见的穿高跟鞋的女人有疑虑。

人们倾向于相信在某一方面有共同点的人可能在其他方面也会一致,而事实并不总是这样。

3.第一印象会影响人们之后的感知和判断。

有时候,买车的过程可以很好的解释它怎样作用。

一台车的标签价是25000元,但售货员给你一个特价。

20000元可以开走它。

此时,20000块是个不错的价格。

好便宜。

这被称作锚定效应。

你对这台车的价值估测被定为25000左右。

4.如果你想象一件事情正在发生,你的观念里那件事情真的会发生的可能性就会升高。

如果你焦虑于或者反复考虑糟糕的事情,比如你的配偶欺骗你,你也会对糟糕的事情将要发生的可能性更加敏感。

这明显增加你的困扰,尽管它只是你知觉中的一个小变化。

停止焦虑是困难的。

如果你开始困惑,请认识到你对糟糕事件可能发生的直觉实际上是有偏差的。

正确的认识使焦虑的想法消失。

也许通过设想自己有效解决即将面对的问题来替换焦虑思绪。

5.人们看不到全部发生在视野之内的事情。

“你会相信当与某人聊关于购买某个录像时却没注意到是另外一个人递给你这个录像?”人们经常忽略环境中的重要细节。

名词解释认知偏差

嘿,咱今儿个就来说说认知偏差!你知道不,这认知偏差就像是你

戴着一副有色眼镜看世界,看到的可不是完全真实的样子哦!比如说,你觉得那个总是笑嘻嘻的人肯定每天都过得超开心,可没准人家心里

也有烦恼呢,这就是一种认知偏差呀!

有一次我和朋友去逛街,看到一件衣服,我就觉得这衣服老好看了,肯定适合我朋友。

我就一个劲儿地说:“哎呀,这衣服你穿上肯定美炸了!”可我朋友看了看却直摇头说不喜欢。

这时候我才意识到,我这就

是有认知偏差了呀,我以为我觉得好看的她也会觉得好看呢!

认知偏差在生活中那可太常见了!就像有时候你觉得自己做的一件

事没啥问题呀,咋别人就不理解呢,说不定就是别人有认知偏差,或

者反过来,是你自己有偏差呢!好比你特别喜欢吃榴莲,你就觉得全

世界的人都应该喜欢吃榴莲,这多可笑呀!

再举个例子,你看那些追星的人,觉得自己的偶像啥都好,完美得

不行。

可实际上呢,偶像也是普通人呀,也有缺点和不足。

这就是一

种很典型的认知偏差呢!

咱不能小瞧这认知偏差,它有时候会让我们做出错误的判断和决定呀!就像你要是一直带着认知偏差去看别人,那你可能永远都没办法

真正了解别人。

那多可悲呀!

所以说呀,咱得时刻提醒自己,别让认知偏差影响了咱的判断。

要多从不同的角度去看问题,去理解别人的想法和感受。

这样咱才能更客观地认识这个世界,也才能和别人更好地相处呀!这认知偏差,咱可得重视起来,不能让它瞎捣乱!。

判断与决策中的认知偏差判断与决策中的认知偏差是一个重要的话题,涉及到人们在面对风险和不确定性时的思维过程和行为表现。

以下是对判断与决策中的认知偏差的深入论述,包括定义、例子、产生原因以及可能的后果。

一、判断与决策中的认知偏差定义认知偏差是指人们在面对客观信息时,由于心理、情绪、文化、社会等因素的影响,对信息进行加工、处理、解释过程中出现的错误或不一致。

这种偏差可能会导致不合理的判断和决策,从而对个人和组织产生负面影响。

二、常见的认知偏差种类及例子证实偏差(Confirmation Bias)证实偏差是指人们倾向于选择和寻找信息来验证自己的假设或信念,而忽视了与自己观点相矛盾的信息。

例如,投资者可能过分关注支持其投资决策的信息,而忽视了潜在的风险和负面因素。

过度自信偏差(Overconfidence Bias)过度自信偏差是指人们对自己的能力和知识水平估计过高,往往过于相信自己的判断和决策,而忽视了其他可能性。

例如,在投资领域,投资者可能过于相信自己的选股能力和市场预测能力,从而导致投资失败。

损失厌恶偏差(Loss Aversion Bias)损失厌恶偏差是指人们面对损失时往往感到痛苦和不舒适,从而在决策时过分强调避免损失,而忽视了潜在的收益。

例如,在赌博或投资中,人们可能更倾向于选择保守的策略来避免损失,从而错过了更大的收益机会。

锚定效应(Anchoring Bias)锚定效应是指人们在做出决策时往往受到初始信息或锚定的影响,从而过分依赖这些信息而忽视了其他相关因素。

例如,在购买房产时,人们往往会被初始的报价或房价所锚定,从而在谈判时忽略了房屋的实际价值和其他相关成本。

三、认知偏差的产生原因认知偏差的产生原因多种多样,主要包括以下因素:心理因素:人们往往存在一种“确认偏见”,即倾向于寻找和加工支持已有观点的信息,而忽视或排斥对立信息。

此外,人的思维方式也可能会导致局限性,如过度概括、轻易下结论等。

1. 幸存偏误为什么你应该去逛逛墓地?由于日常生活中更容易看到成功,看不到失败,你会系统性的高估成功的希望,不了解真正现实的你对成功抱有一种幻想,认识不到成功的概率有多微弱。

想要成功,要先了解失败是什么。

2. 游泳选手身材错觉-因果倒置有人看到游泳健将,觉得他们身材匀称,优美,决定自己也去好好锻炼。

但是呢,职业游泳者体型完美,并不是因为他们锻炼充分,而是他们首先拥有这样的身材,他们的身躯是一种选择标准,而不是他们运动的结果。

要诚实对待自己。

3. 过度自信效应你为什么会高估自己的学识和能力?过度自信,重要的不是单个估计是否正确,而是会让你忽视你真正知道的东西和已知东西之间的区别。

过度自信效应对专家的影响比对非专家的影响还严重。

做事情时要持有怀疑爱都,做最坏的打算。

4. 从众心理就算有数百万人称某件蠢是对的,这件蠢事也不会成为聪明之举。

当你去参加一个音乐会,音乐会表演期间,一个人带头故障起来,于是整个大厅顿时掌声雷动,你也会跟着故障。

从众心理是别人做什么,我也跟着做什么的,换言之越多的人认为一个想法正确,这个想法就是正确的-这当然是荒谬的。

独立思考,批判思考,有自己的判断,而非人云亦云。

5. 沉默成本你为什么应该忽视过去?买了电影片,看了一小时,很糟糕,不行要看完,不能白花电影票的钱投入一段感情,被折磨多年,不愿离去,因为已经投入了这么多了买了股票,低买高卖,但是这只股票一直亏损,还要抱紧不放吗?我已经行驶了这么远... 我已经读了这本书的这么多页... 我已经花了两年的时间了...人们想要表现的坚韧,坚韧是我们发出的可靠信号,中断一个项目就等于承认从前的想法和今天不同。

既往不恋,当下不杂,未来不迎。

已经投入了什么不是那么的重要,重要的是现在的形势以及你对未来的评估。

6. 互惠偏误你为什么不该让人请你喝饮料?你帮我,我帮你。

但是另外一面则是报复,不好拒绝。

7. 确认偏误遇到“特殊情况”这个词,你要格外小心。

认知心理学人类的十大认知偏差认知心理学人类的十大认知偏差1.选择性注意偏差描述:我们倾向于更多地注意与我们现有观点或期望一致的信息,而忽视或忽略与之相悖的信息。

例子:一个人相信自己是个非常聪明的人,因而只关注证明自己聪明的证据,而忽视那些与之相悖的证据。

2.保守效应描述:人们倾向于过度依赖先前形成的观点和信念,而对新的证据持怀疑态度。

例子:一个人相信自己从小就没有音乐天赋,因而拒绝接受任何与之相反的观点,尽管现有证据表明他有音乐天赋。

3.行为一致性偏差描述:人们倾向于在行为上保持一贯性,即使有时候这些行为不再适用或不再符合自己的利益。

例子:一个人一直坚持某些观点和行为,尽管这些观点和行为已经不再符合当前的情况或需求。

4.过度自信偏差描述:人们倾向于高估自己的能力和预测的准确性。

例子:一个人相信自己能够在很短的时间内完成一项任务,但实际上他需要更长的时间来完成。

5.心灵感应偏差描述:人们倾向于认为自己能够无意识地读取他人的想法和感受。

例子:一个人认为自己能够准确地判断他人的心情,但实际上他可能只是基于自己的主观感受做出判断。

6.归因错误描述:人们倾向于错误地解释他人或自己行为的原因。

例子:一个人相信他的成功是因为自己的能力,而将失败归因于外界因素,而忽视了自身的责任。

7.过度乐观偏差描述:人们倾向于过度乐观地估计未来的结果,而忽视可能的风险和负面影响。

例子:一个人相信自己未来一定会取得成功,而忽视了可能出现的困难和挫折。

8.群体偏差描述:人们倾向于在群体中采纳和接受主流观点,而忽视其他可能的观点和信息。

例子:一个人在群体中不敢提出与其他人不同的观点,因为害怕被排斥或批评。

9.比较偏差描述:人们倾向于根据与他人的比较来评估自己的价值和成功。

例子:一个人感到不满足自己的成绩,因为他的成绩比其他人低,而忽视了自己所取得的进步和努力。

10.信号偏差描述:人们在信息不完全的情况下,倾向于根据某些显著的特征或信号做出判断。

人类的十大认知偏差古埃及的狮身人面像中写过一句话:认识你自己。

千百万年来,人们一直在朝着这个方向去努力,认知心理学的研究给人们提供了这样一个方向,了解这些认知力偏差,也许你会更加容易处理生活中的各种决策。

人类的思考是件很奇妙的事情。

认知--这种思考的行为或过程--可以使我们快捷地处理海量信息。

举例来说,每当你睁开眼,你的大脑就不断地受到所见事物的刺激。

你可能有意识地思考着某一具体的事物,然而你的大脑却处理着成千上万的潜意识想法。

不幸的是,我们的认知并非尽善尽美,有时我们会潜意识地制造出判断偏差,这就是心理学上所称的认知偏误。

认知偏误不受年龄、性别、受教育状况以及智力等因素的影响,每个人都会遇上这事。

认知偏差中有些很显著,有些却不常见,但它们都趣味十足。

下面列表中的认知偏差大家或多或少都有一点。

第十名:赌徒谬论赌徒谬论是指倾向于相信未来(某事发生)的几率将会由过去的事件所改变,但实际上那是扯淡。

必然概率--如你投掷一枚(正常的)硬币正面朝上的概率-- 是不会改变的。

正面朝上的概率永远是50%,即使你已经连续投出了十次背面朝上(下次投出正面的概率依旧还是50%,不会增大或缩小)。

认为概率会改变是很多人都有的认知偏误,尤其是在赌博的时候。

举例来说,我玩轮盘赌博,已经连续四次转停在黑色区了,下次总该是转到红色区了吧?错!转到红色区的几率仍然是%(总共38个点区,红色有18个)。

这听上去似乎显而易见,但正是这种几率可变的潜意识让赌徒们输的得血本无归。

第九名:反应机能反应机能是指当人们意识到自己被他人所注意和观察时会表现出(与自然状态下的自己)异常的行为。

在1920年代,霍桑制业(一设备制造公司)委任(研究者)研究照明度的改变是否能影响工人们的工作效率。

他们得出的结论让人惊异,改变照明亮度竟然能让工作效率飙升!不幸的是,当研究结束后,工人们的生产效率又恢复到了平常水准。

原因就在于:工人们的工作效率不是因为照明亮度而变化的,他们是因为被人关注着所以才有所变化。

认知偏差姓名:廖静仪院系:外国语学院学号:1018100209战国时代,楚宣王曾为了当时北方各国都惧怕他的手下大将昭奚恤而感到奇怪。

因此他便问朝中大臣,这究竟是为什么。

当时,有一位名叫江乙的大臣,便向他叙述了下面这段故事:“从前在某个山洞中有一只老虎,因为肚子饿了,便跑到外面寻觅食物。

当他走到一片茂密的森林时,忽然看到前面有只狐狸正在散步。

他觉得这正是个千载难逢的好机会,于是,便一跃身扑过去,毫不费力地将它擒了过来。

”可是当它张开嘴巴,正准备把那只狐狸吃进肚子里的时候,狡黠的狐狸突然说话了:‘哼!你不要以为自己是百兽之王,便敢将我吞食掉;你要知道,天地已经命令我为王中之王,无论谁吃了我,都将遭到天地极严厉的制裁与惩罚。

’老虎听了狐狸的话,半信半疑,可是,当它斜过头去,看到狐狸那副傲慢镇定的样子,心里不觉一惊。

原先那股嚣张的气焰和盛气凌人的态势,竟不知何时已经消失了大半。

虽然如此,它心中仍然在想:我因为是百兽之王,所以天底下任何野兽见了我都会害怕。

而它竟然不怕我,难道它真是奉天帝之命来统治我们的?这时,狐狸见老虎迟疑着不敢吃它,知道它对自己的那一番说词已经有几分相信了,于是便更加神气十足地挺起胸膛,然后指着老虎的鼻子说:‘怎么,难道你不相信我说的话吗?那么你现在就跟我来,走在我后面,看看所有野兽见了我,是不是都吓得魂不附体,抱头鼠窜。

’老虎觉得这个主意不错,便照着去做了。

于是,狐狸就大模大样地在前面开路,而老虎则小心翼翼在后面跟着。

它们没走多久,就隐约看见森林的深处,有许多小动物正在那儿争相觅食,但是当它们发现走在狐狸后面的老虎时,不禁大惊失色,狂奔四散。

这时,狐狸很得意地掉过头去看看老虎。

老虎目睹这种情形,不禁也有一些心惊胆战,但它并不知道野兽怕的是自己,而以为它们真是怕狐狸呢!狡狐之计是得逞了,可是它的威势完全是因为假借老虎,才能凭着一时有利的形势去威胁群兽。

而那可怜的老虎被人愚弄了,自己还不自知呢!因此,北方人民之所以畏惧昭奚恤,完全是因为大王的兵权掌握在他的手里,那也就是说,他们畏惧的其实是大王的权势呀!”说了那么多,在这个狐假虎威的成语故事中,蕴藏着一个心理学常识,那就是认知偏差。

人类的十大认知偏差古埃及的狮身人面像中写过一句话:认识你自己。

千百万年来,人们一直在朝着这个方向去努力,认知心理学的研究给人们提供了这样一个方向,了解这些认知力偏差,也许你会更加容易处理生活中的各种决策。

人类的思考是件很奇妙的事情。

认知--这种思考的行为或过程--可以使我们快捷地处理海量信息。

举例来说,每当你睁开眼,你的大脑就不断地受到所见事物的刺激。

你可能有意识地思考着某一具体的事物,然而你的大脑却处理着成千上万的潜意识想法。

不幸的是,我们的认知并非尽善尽美,有时我们会潜意识地制造出判断偏差,这就是心理学上所称的认知偏误。

认知偏误不受年龄、性别、受教育状况以及智力等因素的影响,每个人都会遇上这事。

认知偏差中有些很显著,有些却不常见,但它们都趣味十足。

下面列表中的认知偏差大家或多或少都有一点。

第十名:赌徒谬论赌徒谬论是指倾向于相信未来(某事发生)的几率将会由过去的事件所改变,但实际上那是扯淡。

必然概率--如你投掷一枚(正常的)硬币正面朝上的概率-- 是不会改变的。

正面朝上的概率永远是50%,即使你已经连续投出了十次背面朝上(下次投出正面的概率依旧还是50%,不会增大或缩小)。

认为概率会改变是很多人都有的认知偏误,尤其是在赌博的时候。

举例来说,我玩轮盘赌博,已经连续四次转停在黑色区了,下次总该是转到红色区了吧?错!转到红色区的几率仍然是47.37%(总共38个点区,红色有18个)。

这听上去似乎显而易见,但正是这种几率可变的潜意识让赌徒们输的得血本无归。

第九名:反应机能反应机能是指当人们意识到自己被他人所注意和观察时会表现出(与自然状态下的自己)异常的行为。

在1920年代,霍桑制业(一设备制造公司)委任(研究者)研究照明度的改变是否能影响工人们的工作效率。

他们得出的结论让人惊异,改变照明亮度竟然能让工作效率飙升!不幸的是,当研究结束后,工人们的生产效率又恢复到了平常水准。

原因就在于:工人们的工作效率不是因为照明亮度而变化的,他们是因为被人关注着所以才有所变化。

理解心理学中的认知偏差与错误思维心理学研究认知过程中的偏差和错误思维对于我们理解人类思维方式以及决策和判断的方式至关重要。

认知偏差是指在处理和解释信息时,由于人类认知系统的特点和局限性,我们往往会产生一些系统性的错误和偏差。

这些认知偏差和错误思维常常会影响我们的判断和决策,同时也是我们展开心理和行为干预的重要目标之一。

一、认知偏差的概念和例子1. 选择性注意偏差选择性注意偏差是指人们在面对各种信息时,往往会更倾向于关注某些特定的信息,而忽略其它重要的信息。

例如在购物时,我们往往更注意商品的优点而忽视其缺点,从而做出不全面、片面的决策。

2. 确认偏差确认偏差是指人们更容易注意并记住那些与自己已有信念和态度相一致的信息,而忽略或忘记那些与自己已有信念和态度相矛盾的信息。

例如,当我们对某个人抱有不好的第一印象时,会更容易注意并记住与该印象相吻合的行为,而忽略与之相矛盾的行为。

3. 预设偏差预设偏差是指人们在理解语言或信息时,倾向于根据自己的预设和期望来解释和理解信息,而不是从信息本身出发进行客观的判断。

这会导致我们主观地解释信息,而忽视了信息中的真实含义。

例如,在沟通中,我们可能根据自己的预设来理解对方的话,从而产生误解和误判。

二、错误思维的类型和影响1. 心理预测错误心理预测错误是指我们在预测未来的情况和结果时,常常存在不科学以及缺乏客观性的倾向。

我们往往会高估自己将来的幸福感和满足感,并低估负面事件的发生概率。

这种错误思维会影响我们对未来的决策和规划。

2. 逻辑思维错误逻辑思维错误是指在进行推理和判断时,由于我们的认知局限性和逻辑漏洞,我们会产生一些无效的推理和错误的判断。

例如,以偏概全、黑白思维等错误思维方式都会导致我们陷入片面和极端的思考方式中,影响我们的决策判断。

3. 确定性错误确定性错误是指我们过于相信某件事情的准确性和确定性,忽略了其中的不确定性和概率性成分。

我们往往会倾向于对不确定的事情做出过度自信的判断,而不是考虑到其中的风险和可能性。

请举例说明,在人际交往中,有没有出现认知偏差的情况,并谈谈如何克服认知偏差而引起的人际交往障碍。

在人际交往中,常常会出现认知偏差的情况,认知偏差包括首因效应、晕轮效应、近因效应和社会刻板印象,下面就一一举例说明在人际交往中出现这些认知偏差的情况:第一,首因效应。

简单地说,首因效应即是人对他人的第一印象。

江苏卫视有个十分受欢迎的相亲节目《非诚勿扰》,这个节目的设置是让24位单身女生以亮灯和灭灯方式来决定报名男嘉宾的去留,有一次一个男嘉宾上场后由于紧张语无伦次,举止奇怪,惨遭所有女嘉宾灭灯。

他们都是首次见面,女嘉宾根据男嘉宾的表现,判断其猥琐、胆小、窝囊、没气质,最后选择灭灯。

很多人面对上台表现都会感到紧张,一紧张就会混乱,表现得不自然,也许私下里的男嘉宾幽默风趣、大方热情、分度翩翩呢。

还有一个例子,我们也许都有这样的体会,在我们初初来到一个班里上课时,都会在新面孔中寻找适合做我们朋友的人,也许恰好就有一个人让你觉得他亲切可爱、热情幽默、善良乐观,你很想和他成为好朋友,可是当你和他相处了一段时间甚至一个学期一年以后,你忽然发现他不是你原来想象的样子,他是个斤斤计较、自私小气、脾气不好的人,这时你才感慨“路遥知马力日久见人心”啊。

这两个例子都是首因效应使人产生的认知偏差。

我们很容易因为第一印象中,别人表现的好或坏来判断这个人是好人还是坏人。

第二,晕轮效应。

是指将认知对象的某种印象不加分析地扩展到其他各方面去的印象。

这种一好百好,一坏百坏的认知判断,容易对他人造成认知偏差。

我们都听过“情人眼里出西施”这样一句谚语,尤其是有过恋爱经历的人都深有体会。

少男和少女恋爱了,恋爱之初,双方都尽力使自己保持完美形象,以给对方留下个好印象,男女双方也都会因为热恋而忽略对方小小的错误和缺点,也许在他们眼里即使缺点那也是独一无二的,甚至缺点也会变成优点。

而婚后,男方会抱怨女方不像婚前那么温柔漂亮了,女方会数落男方不像婚前那样体贴浪漫了,其实双方都没有变,只是他们婚前被热恋蒙蔽了双眼,只看到对方的优点看不好对方的缺点,认为对方各方面都完美无缺。

心理学研究中的认知偏差认知偏差是心理学中的一个重要概念,它指的是个体在对待信息和做出决策时的倾向性。

认知偏差在个体的思维过程中发挥着核心的作用,影响着人们对于世界的理解和对信息的处理。

对认知偏差的研究在心理学中具有重要的意义,它不仅可以帮助我们更好地理解人类思维的特性,还可以用来解释为什么人们在决策过程中容易出现错误和失误。

本文将分别介绍三种常见的认知偏差,即选择偏差、记忆偏差和确认偏差,并探讨它们对人类思维和决策的影响。

选择偏差是指个体在面对多种选择时,更倾向于选择与自己立场一致的选项。

这种偏差可能源于个体的偏好和态度,并会导致信息的选择性处理。

例如,当一个人在阅读新闻报道时,他往往会选择那些与自己观点相符的新闻,而忽略或轻视那些与自己观点不一致的新闻。

这种选择偏差不仅会影响个体对于事实真相的认识,还可能导致信息的过滤和偏见的产生。

记忆偏差是指个体在回忆经历和事件时,对过去的记忆存在偏差或畸变。

这种偏差可能是源于个体对情境和细节的忘记或替换。

一个著名的例子是回忆性偏差,即在回忆事件时,我们往往会根据自己的情感和期望对记忆中的细节进行改变和调整。

这种记忆偏差可能导致个体对过去发生事件的真实情况存在误解,同时也会影响个体对未来决策的判断和预测。

确认偏差是指个体在信息处理过程中,更倾向于寻找和接受与自己立场一致的信息,而忽视或拒绝与自己立场不一致的信息。

这种偏差可能是由于个体的自我保护机制和认知效能的影响。

例如,在面对争议性问题时,个体倾向于寻找和接受那些与自己观点相符的证据,而对于与自己观点相悖的证据抱有怀疑和拒绝的态度。

这种确认偏差不仅会限制个体对于多样观点的理解和接纳,还可能导致错误的决策和判断。

这三种认知偏差在人类的思维和决策中发挥着重要的作用,同时也会对个体和社会造成影响。

首先,认知偏差可能导致个体对信息的认知和理解存在偏见,从而使其难以全面和客观地判断事实真相。

这种情况在公共舆论和政治决策中尤为突出,个体往往根据自己的立场和态度选择和接受信息,而忽略那些可能对自己观点形成挑战的证据。

理解心理学中的认知偏差在我们的日常生活中,我们常常依靠自己的认知和判断来做出各种决策和评价。

然而,你可能没有意识到,我们的认知过程并非总是准确和客观的,其中存在着许多偏差,这些偏差可能会影响我们的思考、决策和行为。

认知偏差是指在认知过程中,由于各种因素的影响,导致人们对信息的感知、解释、判断和记忆出现系统性的错误或偏差。

这些偏差并非是由于故意的错误或疏忽,而是由于人类大脑的认知机制和信息处理方式的局限性所导致的。

其中一种常见的认知偏差是“代表性偏差”。

当我们面对一个新的事物或情况时,我们往往会根据它与我们过去所熟悉的模式或典型案例的相似程度来进行判断。

例如,如果我们看到一个穿着得体、举止文雅的人,就可能会认为他是一个有教养、有素质的人,而忽略了其他可能的因素。

这种基于表面特征的判断很容易导致错误的结论。

再来说说“易得性偏差”。

我们在评估某个事件的发生概率时,往往会根据我们能够轻易回忆起的相关例子的数量来判断。

如果最近媒体上频繁报道飞机失事的新闻,我们可能就会觉得坐飞机很危险,而忽略了飞机失事的实际概率远远低于其他交通方式的事实。

这是因为这些负面的新闻更容易在我们的脑海中留下深刻的印象,从而影响了我们的判断。

“确认偏差”也是一个常见的现象。

一旦我们形成了某种观点或信念,我们就会倾向于寻找和接受能够支持这种观点的信息,而忽视或否定与之相反的证据。

比如,当我们坚信某个品牌的产品质量好时,即使遇到了一些关于该品牌的负面评价,我们也可能会为其寻找各种解释,以维持我们最初的看法。

“锚定效应”同样对我们的认知产生着重要影响。

当我们在进行决策时,最初获得的信息或参考点会像一个“锚”一样,影响我们后续的判断。

比如,在购物时,如果商家先给出一个较高的原价,然后再给出一个较低的折扣价,我们很容易就会觉得这个折扣价很划算,即使实际上它可能并不是那么优惠。

“过度自信偏差”也是不容忽视的。

很多人往往对自己的能力和判断过于自信,认为自己的预测和决策比实际情况更准确。

试分析本案例中认知偏见的表现有两种十分典型的认知偏差。

第一种认知偏差,叫做偶像崇拜。

偶像崇拜说的是,面对自己十分推崇的权威或偶像,我们容易不假思索地认同或者合理化Ta所说的话。

举个很简单的例子,假设你是马云的信徒,那么对于他说的话,你会非常认同,觉得是至理名言。

但同一句话如果从另一个人嘴里说出,你可能会不以为然,甚至觉得这话根本不合理。

在马云说的时候,你实际上处在一种偶像崇拜的心理状态中,所以容易不假思索地接受;但如果是其他人说,你的心理状态是正常的,你便可以正常地运用理性去思考。

再比如,假设有一位你非常喜欢的艺人,他刚刚被爆出一段非常负面的新闻。

尽管报导里有详尽的实锤证据,但你的第一反应是:他一定是有苦衷,又或者这根本就是一场误会。

为什么会这样呢?因为在你作出第一反应的时候,你处在一个非理性的心理状态;而只有到冷静下来后,才开始真正用理性来思考。

这两个案例可以说明,偶像崇拜这种认知偏差,会让我们带有其中一种「粉丝心理」。

而当人处于粉丝心理的状态时,理性思考的通道常常是被遮蔽的。

第二种认知偏差,叫做自我合理化。

所谓自我合理化,是指使用错误的理由来合理化自己的行为,也就是大家常常说的「找借口」。

我们在分析别人或者外界的情况时,也许能做到理性客观;但如果涉及到自己,经常就变得糊涂了。

比如说,当我们打游戏获胜时,就归功于自己的实力「carry 全场」;而到了打输的时候,就怪罪队友太「坑爹」。

当自己投资股票赚钱时,就说这全凭自己的好眼光;而当自己的股票亏损时,就归因于整个市道不好。

这种现象在我们每个人身上都很常见。

出于自尊的天性,我们在心理上对承认过错充满抗拒,因此在解释到自己的遭遇时,并没有真正调用自己的理性去思考。

以上两个认知偏差的案例,能让我们认清一个事实,那就是:非理性的心理倾向确实普遍根植在人们心中。

那是不是意味着我们没救了?。

20个认知偏差...有时候你的大脑也会骗你.....来源:英国那些事儿话说,在销售营销中有一句话:客户感觉很便宜,比真的很便宜更重要。

有时候人们对自己的感觉深信不疑,殊不知,大脑也会欺骗我们。

当我们做决定时,总是会无可避免的受到“认知偏差”的影响。

比如...锚定偏差人们过度依赖于接收的第一个信息,不管它可不可靠。

举个例子,朋友和你一起吃饭,你想去快餐店,但你朋友想去高档餐厅,最后你妥协了。

进餐厅后,你翻开菜单,“啥?!一块牛排350?!脑子瓦特的人才会点吧?”然后你继续看了看,发现芝士汉堡只要100。

于是你觉得,这还蛮便宜的,就点它了。

如果你去快餐店,看到一个芝士汉堡卖100,你可能也会感觉很贵,但因为你刚才已经锚定了350元的牛排价格,所以这100元的芝士汉堡在这家店就成了便宜,成了你可以接受的合理价格。

同样的状况也发生在工资协商中。

找工作的时候,如果面试官问你目前工资多少。

假设你目前工资是年薪15万。

但是,通过你自身的努力,你的职业技能所值的市场价已经达到20万。

这时候,你不应该直接回答“我现在年薪15万”而是这样回答:“根据目前的市场行情,我的岗位工资应该是20万,我目前的工资是15万。

我认为这是肯定有提高空间的。

”你同样回答了问题,但你给了对方不同的数字去锚定。

当然,前提是,你提的数字不要太夸张。

可得性偏差人们很容易被自己看到或听到的东西影响。

有的人可能会认为吸烟对健康无害,因为他认识一个人每天抽一包烟,结果还活到了100岁。

他的信息很有限,却把会它当真理来对待。

同样的事也发生在恐怖袭击上。

很多人可能认为对美国来说,恐怖袭击是最大的威胁,因为电视上每天在报各种恐怖袭击。

然而,根据美国消费品安全委员会的数据,美国人被电视砸死的概率都比被恐袭分子打死的概率高。

而且被警察打死的概率比被恐怖分子打死的概率高130倍。

那为什么人们会认为恐袭是最大的威胁?因为人们不是依据事实或者统计数据来做决定的,而是根据新闻,或者从其他人口中听来的故事来做决定。

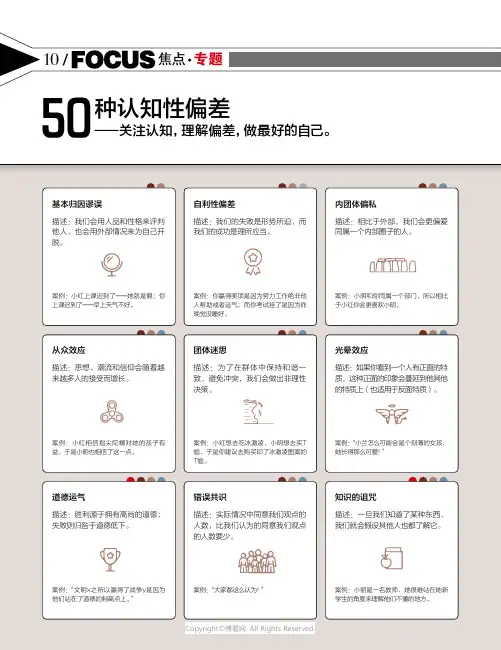

50个认知偏差-01-基本归因错误Fundamental Attribution Error我们经常根据个性或者性格来定义别人,但会用情境因素帮自己开脱。

例如:Sally上课迟到,肯定是她懒,你自己迟到,就是早上太忙乱。

-02-自私的偏见Self-Serving Bias失败总是有原因的,⽽成功全是靠⽽⽽。

例如:觉得得奖是因为自己工作努力,而不是靠别人帮助和运气。

但考试不及格,只是因为睡眠不足而已。

-03-组内偏爱In-Group Favoritism我们偏爱同一个圈子的圈内人,而不是圈外人。

例如:Francis跟你一个教堂,所以你喜欢他多过Sally。

-04-从众效应Bandwagon Effect随着越来越多的人接受某些理念、时尚和信仰,这些理念的影响也会随之壮大。

例如:Sally觉得指尖陀螺对孩子挺好的,Francis也这么觉得。

-05-群体思维Groupthink希望团队保持一致与和谐,我们有时会为了减少冲突去做一些不合理的决定。

例如:Sally想买冰激凌,Francis想买T恤,所以你建议买印冰激凌图案的T恤。

-06-光环效应Halo Effect如果你认为一个人具有某种积极的特质,那么这种积极的印象会溢出到他的其他特质中。

反之亦然。

例如:Taylor这么可爱,他肯定一点也不刻薄。

-07-道德运气Moral Luck由于一个好的结果,会提高人们对其道德地位的评价,反之亦然。

例如:xx赢得了xx之争,那他们比输掉的人更有德行。

-08-错误共识False Consensus现实中支持我们观点的人要比我们想象中的少。

例如:所有人都是这么想的!-09-知识的诅咒Curse of Knowledge一旦我们知道了某件事,我们就会假设其他人也同样知道这件事。

例如:Alice是一名教师,她很难理解新同学们看事情的⻆度。

-10-聚光灯效应Spotlight Effect我们会高估他人对自己外表及行为举止的关注程度。

日常生活中,人们常常有心情烦躁、抑郁、焦虑、恐惧等情绪体验,这些情绪反应通常与外界刺激有关,即自我认为外界刺激不是良性的,而是负性的、消极的、悲观的。

那么,这些所谓不好的刺激,是否真的是消极的呢?当然不全是,是消极的还是积极的,完全取决于我们如何看待。

心理学家研究发现,人们通常喜欢采用消极的模式看待外部世界,而且常常犯一些认知错误。

美国心理学家阿伦·贝克指出了人们常犯的认知错误类型。

1.主观推断没有支持性的或相关的根据就做出结论,包括“灾难化”,或在大部分情境中都想到最糟糕的情况的结果。

如:高考失败——我就完了。

并不是所有的人高考失败就完了,有钱人的孩子高考失败还可以去国外念大学。

所以高考失败——我就完了,是一种主观的,根据自己的原则判断的推断。

2.选择性概括仅根据对一个事件某一方面细节的了解就形成结论。

其他信息被忽略,并且整个背景的重要性也被忽略,里面包含的假设是那些与失败和剥夺有关的事件才是重要的。

如:情人节,老公没有给自己送花,就认为老公不爱自己。

其实那天老公正忙着给你挣钱呢。

你收集的信息仅仅是他没有给你送花,而忽视了其他的信息。

3.过度概括由一个偶然事件而得出一种极端信念并将之不适当的应用于不相似的事件或情境中。

如:早晨上班见到老板,发现老板阴沉着脸,你感觉老板好像对你有意见。

把偶然遇到的事情概括化。

4.夸大和缩小用一种比实际大或小的意义来感知一个事件或情境。

如:把很多小的事情,赋予了很大或很小的意义。

找不到工作我就完了。

5.个性化个体在没有根据的情况下将一些外部事件与自己联系起来的倾向。

如:一些社交焦虑的人,总是以为别人在议论他。

6.贴标签和错贴标签根据缺点和以前犯的来描述一个人和定义一个人的本质。

如:你这个人这辈子就这样了。

你一辈子也没出息。

7.极端思维用全有和全无、非白即黑的方式来思考和解释,或者按不是就是两个极端来对经验进行分类。

另外,还有一些认知治疗家从更高的角度来看待认知歪曲。

请举例说明,在人际交往中,有没有出现认知偏差的情况,并谈谈如何克服认知偏差而引起的人际交往障碍。

在人际交往中,常常会出现认知偏差的情况,认知偏差包括首因效应、晕轮效应、近因效应和社会刻板印象,下面就一一举例说明在人际交往中出现这些认知偏差的情况:

第一,首因效应。

简单地说,首因效应即是人对他人的第一印象。

江苏卫视有个十分受欢迎的相亲节目《非诚勿扰》,这个节目的设置是让24位单身女生以亮灯和灭灯方式来决定报名男嘉宾的去留,有一次一个男嘉宾上场后由于紧张语无伦次,举止奇怪,惨遭所有女嘉宾灭灯。

他们都是首次见面,女嘉宾根据男嘉宾的表现,判断其猥琐、胆小、窝囊、没气质,最后选择灭灯。

很多人面对上台表现都会感到紧张,一紧张就会混乱,表现得不自然,也许私下里的男嘉宾幽默风趣、大方热情、分度翩翩呢。

还有一个例子,我们也许都有这样的体会,在我们初初来到一个班里上课时,都会在新面孔中寻找适合做我们朋友的人,也许恰好就有一个人让你觉得他亲切可爱、热情幽默、善良乐观,你很想和他成为好朋友,可是当你和他相处了一段时间甚至一个学期一年以后,你忽然发现他不是你原来想象的样子,他是个斤斤计较、自私小气、脾气不好的人,这时你才感慨“路遥知马力日久见人心”啊。

这两个例子都是首因效应使人产生的认知偏差。

我们很容易因为第一印象中,别人表现的好或坏来判断这个人是好人还是坏人。

第二,晕轮效应。

是指将认知对象的某种印象不加分析地扩展到其他各方面去的印象。

这种一好百好,一坏百坏的认知判断,容易对他人造成认知偏差。

我们都听过“情人眼里出西施”这样一句谚语,尤其是有过恋爱经历的人都深有体会。

少男和少女恋爱了,恋爱之初,双方都尽力使自己保持完美形象,以给对方留下个好印象,男女双方也都会因为热恋而忽略对方小小的错误和缺点,也许在他们眼里即使缺点那也是独一无二的,甚至缺点也会变成优点。

而婚后,男方会抱怨女方不像婚前那么温柔漂亮了,女方会数落男方不像婚前那样体贴浪漫了,其实双方都没有变,只是他们婚前被热恋蒙蔽了双眼,只看到对方的优点看不好对方的缺点,认为对方各方面都完美无缺。

再举一个例子,老师与学生之间也会产生这种晕轮效应。

老师很容易会以为平时上课认真听讲学习成绩优秀的学生就是所有品质都好的,而学习不认真作业欠交爱闹事的学生就是一无是处的,这种认知会导致看不到成绩好的学生的不足,也看不到调皮学生的优点,容易使教学产生错误。

第三,近因效应。

近因效应和首因效应相对,但是两者并不矛盾,只是两者起作用的机制不相同而已。

近因效应就是在交往过程中,我们对他人最近、最新的认识占了主体地位,掩盖了以往形成的对他人的评价。

比如,在一个公司里,一个下属做了一件错事,需要上司给其签定,这下即使这位下属以前做过一百件好事,也会无济于事,这位上司也会对他产生不好的印象,甚至在以后的工作中不重用他了。

因此可见,近因效应影响着在人际交往中对人和事作出客观、正确的评价和判断,妨碍着我们客观地、历史地看待人和客观事实。

第四,社会刻板印象。

就是指人们对某个社会群体形成的一种概括而固定的看法。

这是一种固定的成见,一旦形成,很难改变。

我们都会认为

东北人豪爽大方不拘小节,上海人机灵聪明却有浓厚的排外思想,虽说这些认识有一定合理性,但是若我们不具体问题具体分析,具体的人具体对待的话,也很容易造成人际交往障碍。

如果恰好在我们班上就有一位上海人,由于我们认为他一定很排外很自傲,思想就会反映在行为上,也许我们会不敢和他接近,故意疏远他,但这其实只是我们自己内心的偏见,如果因为这样就缺少了一位朋友岂不太可惜了。

除了对不同地方的人有一个固定认识,人们也会对从事不同职业的人也有固定认识。

如人们会觉得老年人顽固保守不合群,这种偏见会导致人们歧视老年人,其实老年人是社会这个大家庭的一员,他们也希望融入这个社会,有的时候只是年轻人缺乏向老年人解释新事物的耐心。

前面提到了四种导致人们在人际交往中产生认知偏差的情况,我们了解这些情况,就是为了克服它以便更好地进行人际交往,解决各种人际矛盾,使人与人之间的关系更加和谐融洽。

那么到底要如何克服由于认知偏差而引起的人际交往障碍呢?

针对以上四个认知偏差情况,做出以下四个克服的方法。

首先,不要带有先入为主的观念,不要带着有色眼镜看人,不以貌取人,对人要做出合理的判断。

其次,看人不要只看片面,要全面客观地去评价人,注意食物个体差异,人事物常常千变万化,不要被一叶障目。

再次,不要用停滞的眼光看人,要用发展变化的观点来看待他人,全面观察他人,坚持一切从实际出发,具体问题具体分析,提高自身心理素质,理智地待人处事。

最后,对人不要带有成见,观点要随着现实的变化而发生变化,学会及时更新自己的观念和想法,紧追时代潮流。

总而言之,我们要从改变自己开始,要注意自己的仪容仪态,言行举止,给别人留下一个好印象,经常留意自己的行为,并根据行为做出调整,与人交往时,不要被第一印象迷惑,懂得换位思考,宽容地对待他人,理解和体谅他人。