泥炭化作用

- 格式:docx

- 大小:36.71 KB

- 文档页数:1

煤化学coal chemistry研究煤的成因、组成、性质、结构、分类和反应,以及它们之间关系的一门学科,它同时阐明煤作为燃料和原料利用中的一些化学问题,是煤化工的理论基础。

煤的成因包括下列过程:①泥炭化作用。

当高等植物遗体在沼泽中堆积,在有水存在和微生物参与下,经过分解、化合等复杂的生物化学变化,形成泥炭(泥煤)。

泥炭化阶段主要是植物残骸的菌解过程。

当原始物质为低等植物和浮游生物时则形成腐泥,称为腐泥化作用。

②成岩作用。

当地壳下沉时,泥炭和腐泥的上部为沉积物所覆盖,在温度、压力的影响下,经过压密、脱水、胶结和其他化学变化,分别变为褐煤和腐泥煤。

③变质作用。

由于地壳的运动,褐煤层上部顶板逐渐加厚,受地压、地温增高的影响,经过复杂的物理化学作用,促使煤质变化,由褐煤变成烟煤、无烟煤。

成岩和变质是煤化作用的两个阶段。

按成煤的原始物质不同可将煤分为腐植煤、腐泥煤、腐植腐泥煤和残植煤。

腐植煤由高等植物所形成,包括泥炭(泥煤)、褐煤、烟煤、无烟煤,其探明储量和产量均占各类煤的主要地位。

腐植煤中以角质层、树脂、孢子、花粉等稳定组分为主的称残植煤。

腐泥煤主要由藻类和浮游生物等形成,如藻煤、胶泥煤。

油页岩则是一种含矿物质高的腐泥煤。

腐植腐泥煤的原始物质,既有高等植物,也有低等植物,如烛煤。

煤的组成煤是由多种结构形式的有机物(或称煤素质),与少量种类不同的无机物(或称矿物质)组成的混合物。

煤的组成通常指煤的岩相组成和化学组成。

岩相组成煤由各种类型的煤岩组成。

每种类型的煤岩又由各种煤素质所构成。

用肉眼或放大镜观察,可以区分煤中的宏观煤岩成分,一般分为镜煤、亮煤、暗煤和丝炭。

将煤制成薄片或光片,用显微镜在透射光或反射光下观察显微煤岩组分,有机显微煤岩组分(煤素质)可分为: ①镜质组分,或称凝胶化组分,它来源于植物的木质部分,同其他组分相比,它是均质的,是构成煤有机质的主要部分; ②丝炭化组分,又称惰性组分,是植物埋没过程中木质纤维组织受到氧化和炭化后保留下的部分,对化学作用和热具有惰性;③稳定组分,包括植物残存的花粉、孢子、角质层、木栓、树皮、树脂质较多的部分,是化学稳定性较强的组分。

泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化的区别与联系泥炭化、潜育化、草甸化以及白浆化是指不同的湿地土壤类型,在湿地形成过程中所发生的变化。

下面将详细介绍它们之间的区别与联系。

一、泥炭化泥炭化是湿地土壤中含有高浓度有机物质(如腐殖质)的过程。

在泥炭化的过程中,水分被固定(不存在排水)并降低了土壤中氧气的浓度,导致水分和氧气无法充分进入土壤中。

这也是为什么泥炭化湿地中常常保存有大量的植物遗骸的原因。

泥炭化的土壤是由经年累月的植物残渣堆积而成,这些残渣在湿地环境中非常缓慢地分解。

由于氧气进入土壤的难度很大,常含有较高浓度的酸性物质,这也是泥炭化湿地通常呈酸性的原因之一。

泥炭化湿地对生物多样性的保护至关重要,它们是大量珍稀物种的栖息地。

泥炭是一种天然的碳库,它能够储存大量的碳,减缓全球变暖的速度,因此具有重要的生态功能和环境意义。

二、潜育化潜伏化是泥炭化的一个较早阶段,是指湿地中土壤的有机物质开始增加,但尚未达到泥炭化的程度。

在潜伏化的过程中,湿地土壤中的有机物质开始逐渐堆积,逐渐增加湿地土壤的水分保持能力和养分含量。

潜伏化湿地内的土壤具有较高的有机物质含量,但尚未产生明显的压实和酸化现象。

这种湿地状况通常是由降雨和植物残渣的共同作用形成的。

潜伏化湿地对生物多样性的保护也是至关重要的,它们通常是大量鸟类、昆虫和其他多种生物的栖息地。

三、草甸化草甸化是指湿地中土壤含水量较高,但尚未形成明显的泥炭或潜伏化土壤的过程。

草甸是一种湿地生态系统,需要充足的水源来供给植物生长和维持湿润的环境。

在草甸化湿地中,土壤通常很肥沃,富含养分,并且排水较好。

这使得草甸湿地成为适宜草本植物生长的环境。

草甸湿地通常被各种各样的草本植物占据,如芦苇、红树、香蒲等。

草甸湿地对水质的净化和水文循环的调控具有重要作用。

它们能够吸收并过滤水中的营养物质和污染物,减少水体中的氮、磷等营养物质的浓度,从而改善水质。

四、白浆化白浆化是湿地中土壤含水量高而产生的土壤异常,土壤变得非常湿润,甚至呈现出泥浆状态。

第二章煤的生成一、腐植煤的成煤作用过程1、从植物死亡,堆积到转变为煤经过一系列复杂的演变过程,此过程称为成煤作用。

成煤作用可划分为两个阶段:即泥炭化作用和煤化作用。

(1)泥炭化作用:高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。

(2)煤化作用:泥炭在以温度和压力为主的作用下变化为煤的过程。

2、煤化作用包括成岩作用和变质作用两个连续的过程。

在温度和压力影响下,泥炭进一步变为褐煤(成岩作用),再由褐煤变为烟煤和无烟煤(变质作用)。

褐煤影响煤变质的因素主要有温度、压力和时间。

第三章煤岩学一、煤岩学研究方法分为宏观研究法和微观研究法。

宏观方法:肉眼或放大镜观察;微观方法:用显微镜研究;二、煤的显微组分,按其成因和工艺性质的不同可分为镜质组、壳质组、惰性组三大类,研究煤结构时一般采用镜质组作为研究对象。

第四章煤的结构一、煤的结构包括大分子结构和物理空间结构。

1、煤大分子结构:多个相似的“基本结构单元”通过桥键连接而成的,这种基本结构单元分为分规则和不规则两部分。

(1)规则部分由几个或十几个苯环、脂环、氢化芳香环及杂环(含氮、氧、硫等元素)缩聚而成,称为基本结构单元的核或芳香核。

(2)不规则部分是连接在核周围的烷基侧链和各种官能团(含氧、硫、氮官能团);含氧官能团:羟基、羧基、羰基、甲氧基、醚键;含硫官能团:硫醇、硫醚、二硫醚、硫醌、杂环醚;含氮官能团:六元杂环、吡啶环、喹啉环;2、煤结构模型的分为化学结构模型和物理结构模型。

化学结构模型:Fuchs Given、Wiser、本田、Shinn结构模型等;物理结构模型:Hirsch模型、交联模型、两相模型、单相模型;二、煤大分子结构的现代概念1、煤是三维空间高度交联的非晶质的高分子缩聚物;2、结构单元的核心是缩合芳香核;3、结构单元的周边有不规则部分;4、结构单元之间由桥键连接;5、氧、氮、硫的存在形式;6、低分子化合物;7、煤化程度对煤结构的影响第五章煤的工业分析和元素分析一、煤是由无机组分和有机组分组成。

第一章煤的种类、特征与生成1、泥炭化作用泥炭化作用就是植物物质经受生物化学分解及合成的复杂的过程。

最终形成泥炭的作用、属性:泥炭化作用也就是—种植物物质的生物化学分解作用,它与水解作用、氧化与还原作用有关。

条件:泥炭化作用发生于覆水地区的水位以下,即与大气局部沟通的状态下。

泥炭化作用的直接产物除了泥炭以外,分解出的气态产物有二氧化碳、水、沼气与少量氮。

泥炭化过程的生物化学变化大致可分儿两个阶段;第一阶段:植物残骸中的有机化合物经过氧化分解、水解,转化为简单的化学性质活泼的化合物;第二阶段:分解产物相互作用,进一步合成新的较稳定的有机化合物,如腐植酸、沥青质等。

1、1 凝胶化作用(一)概念与条件:1、概念:凝胶化作用:指植物的主要组成部分在泥炭化过程中经过生物化学变化与物理化学变化,形成以腐植酸与沥青质为主的要成分的胶体物质(凝胶与溶胶)的过程。

2、条件:凝胶化作用的条件:①较为停滞的、不太深的覆水条件下,②弱氧化至还原环境,③在厌氧细菌的参与、植物的木质纤维组织一方面进行生物化学变化,一方面进行胶体化学变化,二者同时发生与进行导致物质成分与物理结构两方面都发生变化。

1、2 丝炭化作用(1)概念:植物的木质纤维组织在泥炭沼泽的氧化环境中,受到需氧细菌的氧化作用,产生贫氢富碳的腐殖物质,或遭受“森林火灾”而炭化成木炭的过程。

产物为丝炭,依成因分为氧化丝质体与火焚丝质体。

2、根据形成煤炭的物质基础划分煤炭的类型称为成因类型。

(1)腐植煤 Humic Coal:由高等植物经过成煤过程中复杂的生化与地质变化作用生成。

(2)腐泥煤 sapropelite:主要由湖沼或浅水海湾中藻类等低等植物形成。

储量大大低于腐植煤,工业意义不大。

(3)残植煤 liptobiolite:由高等植物残骸中对生物化学作用最稳定的组分(孢子、角质层、树皮、树脂)富集而成。

(4)腐植腐泥煤humic-sapropelic coal:由高等植物、低等植物共同形成的煤。

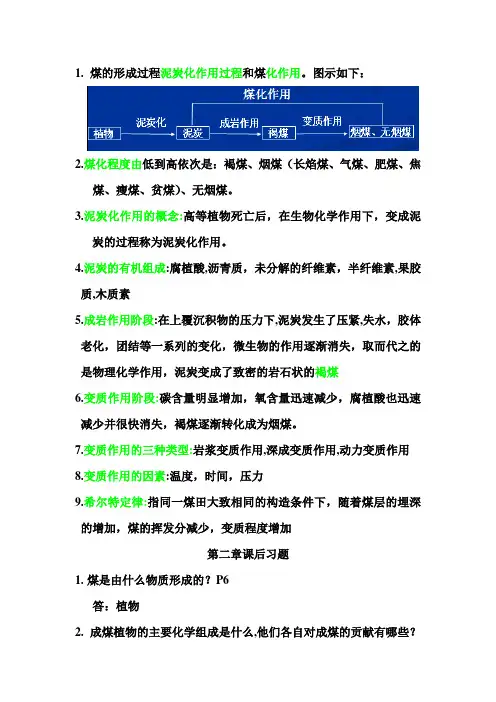

1.煤的形成过程泥炭化作用过程和煤化作用。

图示如下:2.煤化程度由低到高依次是:褐煤、烟煤(长焰煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤)、无烟煤。

3.泥炭化作用的概念:高等植物死亡后,在生物化学作用下,变成泥炭的过程称为泥炭化作用。

4.泥炭的有机组成:腐植酸,沥青质,未分解的纤维素,半纤维素,果胶质,木质素5.成岩作用阶段:在上覆沉积物的压力下,泥炭发生了压紧,失水,胶体老化,团结等一系列的变化,微生物的作用逐渐消失,取而代之的是物理化学作用,泥炭变成了致密的岩石状的褐煤6.变质作用阶段:碳含量明显增加,氧含量迅速减少,腐植酸也迅速减少并很快消失,褐煤逐渐转化成为烟煤。

7.变质作用的三种类型:岩浆变质作用,深成变质作用,动力变质作用8.变质作用的因素:温度,时间,压力9.希尔特定律:指同一煤田大致相同的构造条件下,随着煤层的埋深的增加,煤的挥发分减少,变质程度增加第二章课后习题1.煤是由什么物质形成的?P6答:植物2.成煤植物的主要化学组成是什么,他们各自对成煤的贡献有哪些?答:糖类及其衍生物,木质素,蛋白质,脂类化合物3.什么是腐植煤?什么是腐泥煤?答:高等植物☞腐植煤,低等植物腐泥煤5.泥炭化作用、成岩作用和变质作用的本质是什么?P22、P25、P26答:泥炭化作用是指高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。

成岩作用:泥炭在沼泽中层层堆积,越积越厚,当地壳下沉的速度超过植物堆积速度时,泥炭将被黏土、泥砂等沉积物覆盖。

无定形的泥炭在上覆无机沉积物的压力作用下,逐渐发生压紧、失水、胶体老化硬结等物理和物理化学变化,转变为具有岩石特征的褐煤的过程。

变质作用:褐煤沉降到地壳深处,受长时间地热和高压作用,组成、结构、性质发生变化,转变为烟煤和无烟煤的过程。

6.影响煤质的成因因素答:成煤物质,成煤环境,成煤作用7.什么是煤层气?答:煤层气是储存在煤层中以甲烷为主要成分,以吸附在煤基质颗粒表面为主,部分游离在煤空隙中的烃类化合物第三章(煤的结构)1.煤的有机质是由大量相对分子质量不同,分子结构相似,但又不完全相同的相似化合物组成的混合物2.煤的大分子是由多个分子结构相似的基本机构单元通过乔建链接,这些基本结构单元类似于聚合物的聚合单元,分为规则部分和不规则部分,规则部分主要是各种环,成为基本结构单元的核,或芳香核, 不规则部分是链接在核周围的烷基侧链,和各种官能团3.随着煤化程度的提高,构成核的环数增多,周围的官能团减少4.煤的结构基本参数:芳碳率,芳氢率,芳环率5.芳碳率:指煤的基本结构单元中属于芳香族结构的碳原子与总的碳原子之比6.芳氢率:指煤的基本结构单元中属于芳香族结构的氢原子与总的氢原子之比7.芳环数:指煤的基本结构单元中芳香环数的平均值第三章课后习题1.煤分子结构单元是如何构成的?结构单元间是怎样构成煤的大分子的?答:结构单元类似于聚合物的聚合单元,分为规则部分和不规则部分,规则部分主要是各种环,成为基本结构单元的核,或芳香核, 不规则部分是链接在核周围的烷基侧链,和各种官能团结构单元通过乔建链接成煤的大分子结构2.煤分子中有哪些官能团答:含氧官能团(羟基,羧基,羰基,甲氧基,醚键),含硫官能团(硫醇)含氮官能团(氨基)3.研究煤分子结构的方法有哪些?P45答:煤结构的研究方法主要有三类:物理研究法、化学研究法和物理化学研究法。

煤的形成与利用煤是植物遗体经过生物化学作用,又经过物理化学作用而转变成的沉积有机矿产,是多种高分子化合物和矿物质组成的混合物,它是极其重要的能源和工业原料。

煤的化学成分主要为碳、氢、氧、氮、硫等元素。

在显微镜下可以发现煤中有植物细胞组成的孢子、花粉等,在煤层中还可以发现植物化石,所有这些都可以证明煤是由植物遗体堆积而成。

由植物变为煤的过程可以分为两个阶段:1、泥炭化作用(腐泥化作用)过程,泥炭化作用是指高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。

2、煤化作用过程,在以温度和压力为主的物理化学作用下,泥炭经历有褐煤向烟煤、无烟煤转变的过程。

煤炭的用途可分为工业用途和民用。

在我国占一次能源的用量在80%以上。

其主要用途为燃烧后提供热能,可用于发电、产生蒸汽、日常生活热源、取暖等等。

工业用途比较广泛,它是工业的基础原料之一。

将煤炭制成焦炭,用于金属冶炼热源及还原剂;可以制成活性炭;制成碳化钙后,水解产生乙炔气,用于有机化工合成;煤化工,生产发生炉煤气和含碳有机物。

The formation of coal and utilizationCoal is the plant body through biological chemistry, physics and chemistry and through into a sedimentary organic mineral, is a variety of polymers and minerals into the mixture, it is extremely important energy and industrial raw materials. The chemical composition of coal mainly for carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and sulfur elements. Under the microscope can be found in the coal plant cells have composed of spores and pollen, also can be found in coal seam fossil plants, all of these can prove coal plants are the body accumulation and into. The process of coal by plants into can be divided into two stages: 1, the role of peat (rot of mud role) process, and the effect is to point to peat higher plant remains in peat swamp, after biochemistry and geochemical role evolved into the process of peat. 2, project action process, with temperature and pressure in the physical chemistry mainly, the experience is peat lignite bituminous coal, anthracite to the process of change.The use of coal can be divided into industrial use and civilian. In our country is occupied a energy consumption by more than 80%. Its main use to burning provide heat after, can be used for power generation, steam is produced, daily life, and heating heat source, and so on. Industry it is widely used, it is the foundation of industrial raw material of. Made from the coal coke, used in metal smelting heat source and reducing agent; Can be made into activated carbon; Made of calcium carbide, hydrolysis produce acetylene gas, used in organic chemical synthesis; The coal chemical, production generator gas and carbon organic.。

泥炭化作用名词解释

泥炭化作用是指高等植物遗体在泥炭沼泽、湖泊或前海中,经受复杂的生物化学和物理化学变化,使碳含量增加,氧和氢含量减少,转变成泥炭的作用。

这个过程是一个非常复杂的变化过程,其中高等植物的遗体会在微生物的作用下分解、化合、聚积,最终形成泥炭。

在泥炭化作用过程中,会产生腐植化作用和生物化学凝胶化作用两种作用。

随着泥炭沼泽深度的增加,底部逐渐被水覆盖,需氧性细菌减少,厌氧细菌增多。

厌氧细菌消耗有机物质中的氧,形成还原环境,在泥炭表层形成和保留下来的有机化合物发生复杂的合成作用而转变为腐植酸,进而形成泥炭。

泥炭化作用是成煤作用的第一个阶段,也是最关键的一个阶段。

如果植物遗体在泥炭化作用阶段没有完全转变成泥炭,那么这些植物遗体最终将会堆积在一起形成泥炭层,而不是煤炭层。

因此,泥炭化作用不仅对煤炭的形成具有重要作用,也对地球表层物质循环和碳、氮、硫等元素循环有着重要意义。

白浆化、潴育化、潜育化、泥炭化的区别与联系一、白浆化的特点和作用白浆化是指将有机废弃物或有机质通过特殊工艺处理,使其发生化学变化,产生可溶性物质的过程。

白浆化主要是通过微生物的作用,使有机质分解为水溶性有机物和无机物,提高其可利用性。

白浆化对于提高土壤的肥力,促进农作物生长,改善土壤结构和水分保持能力具有重要作用。

二、潴育化的特点和作用潴育化是将大量水分从地表或井水中引入土壤的过程,使土壤含水量增加,从而提供充足的水分供给植物生长。

潴育化可以有效改善干旱地区土壤的水分状况,提高土壤肥力,促进植物生长。

潴育化对于农业生产和生态环境的保护具有重要意义。

三、潜育化的特点和作用潜育化是指将有机质转化、富集到土壤深层,达到增加土壤有机质含量的目的。

潜育化主要是通过地下水的作用使土壤中的有机质垂直迁移,从而提高土壤肥力和改良土壤结构。

潜育化需要一定的时间和环境条件,但对于提高土壤有机质含量、保持土壤湿度、改善土壤质地具有重要作用。

四、泥炭化的特点和作用泥炭化是指植物在湿地环境下堆积、厌氧分解形成的一种特殊的含碳有机质。

泥炭化是一种长期的过程,需要湿地环境、植物碳源和缺氧条件。

泥炭具有较高的碳含量和水分保持能力,具有良好的保肥、保水、保肥力的作用。

泥炭对于改良土壤性质、培肥和湿地保护都有重要意义。

五、四者的联系和区别白浆化、潴育化、潜育化和泥炭化都是利用有机物的分解与转化来改善土壤肥力和保护生态环境的方法。

它们的联系在于都涉及有机物的分解和转化过程,同时都与土壤肥力和水分保持能力的提高有关。

然而,它们之间也有一些区别。

首先,白浆化主要是人工操作,通过特定的工艺和菌群来加速有机物的分解和转化。

潴育化和潜育化主要通过自然的水分作用和生物活动来实现,需要较长的时间和适宜的环境条件。

泥炭化主要发生在湿地环境中,需要特定的气候和植被组成。

其次,它们的作用对象也有所不同。

白浆化主要针对有机废弃物和堆肥材料,通过分解和溶解提高其可利用性。

泥炭化生物化学泥炭化作用一、泥炭化生物化学泥炭化作用的基础概念泥炭化作用可是一个超级有趣的过程呢。

从生物化学的角度来看,它涉及到好多小生物和化学变化之间的奇妙互动。

泥炭嘛,可不是一下子就冒出来的。

想象一下,在一片湿漉漉的地方,有各种植物在生长,像苔藓啊,芦苇之类的。

这些植物在生长过程中,它们的残体就开始为泥炭化作用做贡献啦。

植物残体里有各种各样的有机物质,这些有机物质就像是一个个等待被改造的小零件。

微生物们就像是一群勤劳的小工匠,它们开始对这些植物残体进行分解和转化。

这就像是一场微观世界里的大工程。

比如说,微生物会分解植物中的纤维素,这个过程就像是把一块大积木拆成一个个小积木块。

而且,泥炭化作用还有不同的阶段呢。

在早期阶段,植物残体的分解比较快,会有大量的水分和空气参与其中。

这个时候,那些容易被分解的物质,就像糖啊,蛋白质之类的,就会很快地被微生物分解掉。

随着时间的推移,这个环境就会变得更加厌氧,也就是空气越来越少啦。

这个时候,分解的速度就会慢下来,一些比较难分解的物质,像木质素,就会慢慢地积累起来。

二、泥炭化生物化学泥炭化作用中的生物因素这里面的生物因素可是关键中的关键。

那些微生物,它们的种类繁多得就像天上的星星。

不同的微生物有着不同的功能。

有些微生物就像是先锋部队,它们能够快速地分解植物残体中的一些简单物质。

比如说细菌,它们繁殖得特别快,能够迅速地占领新的植物残体,开始分解工作。

还有真菌呢,真菌就像是一群有特殊技能的工匠。

它们能够分泌一些特殊的酶,这些酶就像一把把小钥匙,能够打开植物残体中那些复杂物质的大门。

比如说,有些真菌能够分解木质素,木质素可是非常难分解的物质哦。

如果没有真菌的帮忙,泥炭化作用可能就没办法进行得那么顺利啦。

除了微生物,还有一些小动物也会参与到这个过程中来。

比如说,一些小昆虫或者小蚯蚓,它们会在植物残体中穿梭,它们的活动会让植物残体变得更加疏松,这样就有利于空气和水分的流通,也方便微生物更好地进行分解工作。

泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化的区别与联系摘要:1.引言:介绍泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化的概念及其重要性2.泥炭化的特点与形成条件3.潜育化的特点与形成条件4.草甸化的特点与形成条件5.白浆化的特点与形成条件6.泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化的区别7.泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化的联系8.结语:对四种现象的实际应用及意义进行总结正文:1.引言泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化是四种常见的土壤形成过程。

了解这四种过程的特点、形成条件、区别和联系对于研究土壤学、生态学以及农业生产等方面具有重要意义。

2.泥炭化的特点与形成条件泥炭化是指有机质在缺氧条件下,经过微生物分解而形成泥炭的过程。

泥炭化通常发生在低洼、过湿的区域,这些地区水分不易排出,有利于有机质的累积和分解。

泥炭化土壤具有有机质含量高、持水能力强等特点。

3.潜育化的特点与形成条件潜育化是指土壤中水分在毛细作用下,上升到地表并蒸发的过程。

潜育化通常发生在地下水位较高、土壤质地较轻的区域。

潜育化土壤具有水分含量高、盐分含量低、土壤肥力差等特点。

4.草甸化的特点与形成条件草甸化是指在湿润气候条件下,草地植被逐渐取代森林植被的过程。

草甸化通常发生在海拔较高、气候湿润的地区。

草甸化土壤具有有机质含量较高、土壤肥力较好等特点。

5.白浆化的特点与形成条件白浆化是指在干旱、半干旱地区,土壤表层因水分蒸发而形成白浆的过程。

白浆化通常发生在地表水资源匮乏、蒸发大于降水的地区。

白浆化土壤具有水分含量低、盐分含量高、土壤肥力差等特点。

6.泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化的区别这四种现象在形成条件、特点及所处地域等方面存在显著差异。

泥炭化主要发生在过湿地区,潜育化主要发生在地下水位较高地区,草甸化主要发生在湿润地区,而白浆化主要发生在干旱、半干旱地区。

此外,它们在土壤有机质含量、水分含量、盐分含量和土壤肥力等方面也存在明显区别。

7.泥炭化、潜育化、草甸化、白浆化的联系尽管这四种现象在形成条件和特点上存在差异,但它们都是土壤形成和演化的重要过程。

最新煤地质学期末复习重点题型整理1、泥炭化作用:高等植物死亡后,变成泥炭的生物化学作用过程称为泥炭化作用.2、凝胶化作用:凝胶化作用是指植物的主要组成部分在泥炭化作用中经过生物化学变化和物理化学变化,形成以腐殖酸和沥青质为主要成分的胶体物质(凝胶和溶胶)的过程.3、丝炭化作用:由于氧化作用和脱氢、脱水作用,在弱氧化及还原条件下,形成贫氢富炭的丝炭的过程4、残植化作用:在泥炭化作用过程中的水介质流动通畅、经常有新鲜氧气供给的条件下,凝胶化作用和丝炭化作用的产物被先分解破坏并不断被流水带走,使植物残体中的稳定组分大量地集中形成残植煤的过程.5、腐泥化作用:低等植物(藻类)和浮游生物遗体在滞流还原环境和厌氧微生物参与下,经过复杂的生物化学变化形成的富含水分的有机软泥(腐泥)的过程称为腐泥化作用.6、煤化作用的阶段:当泥炭形成后,由于沉积盆地的沉降,泥炭被埋藏于深处,在温度、压力增高等物理、化学作用下,形成褐煤、烟煤、无烟煤、变无烟煤,称为==7、希尔特定律:煤的变质程度随埋藏深度的加深而增高称为希尔特定律.8、深成变质作用:是指煤层因沉降而埋藏于地下深处,由于地热及在上覆岩系静压力作用下所发生的变质作用9、岩浆变质作用:由于岩浆热、挥发分气体和压力的影响,引起煤的变质程度增高的作用.10 、区域岩浆热力变质作用:这些深成侵入体虽有时离煤层或含煤岩系有一定的距离,但由于其巨大的热能的影响,足以使煤发生区域性变质,所以又称为区域热力变质作用11. 接触变质作用:是指各种岩床、岩墙、岩脉等浅成岩体侵入或接近煤层,这些侵入体的热能使煤层达1000 c以上而发生变质•12 、自旋回:主要是指在一沉积体系内部,由于能量和沉积补给物质的再分配,沉积体系的总沉积能量和补给物质未发生变化•1 3、聚煤盆地:是指原始含煤沉积盆地,聚煤盆地可以保持其原始沉积盆地的基本面貌,但大多数由于后期构造变动和剥蚀作用而被分割为一系列后期构造盆地•14、腐质煤——高等植物遗体在泥炭沼泽中,经成煤作用转变而成的煤•15、腐泥煤——湖泽、泄湖中的藻类等浮游生物在还原环境下经过腐解形成的煤•16、腐植腐泥煤——原始物质为高等植物和低等植物共同形成的煤,为腐植煤和腐泥煤的过渡类型•17、成煤作用——煤是植物遗体经过复杂的生物、地球化学、物理化学作用转变而成的• 从植物死亡、堆积到转变成为煤是经过一系列的演化过程的,这个过程称为成煤作用•18、煤的工业分析:是评价煤的基本依据•它包括煤的水分、灰分、挥发分产率和固定碳四个项目的测定.19、成岩作用一一由泥炭经过物理化学作用形成年青褐煤的过程,称为煤的成岩作用20、变质作用一一年青褐煤,在较高的温度、压力及较长地质时间等因素的作用下,进一步发生物理化学变化,变成老褐煤(亮褐煤)、烟煤、无烟煤、变无烟煤的过程•22、聚煤盆地:原始含煤沉积盆地,聚煤盆地可以保持其原始沉积盆地的基本面貌,但大多数由于后期构造变动和剥蚀作用而被分割为一系列后期构造盆地23、富煤带:是指同一煤炭剖面中煤层发育较好、相对富集的块段,在空间上呈带状分布的特点•即是说的是出现于一定的古地理、古构造部位的煤层相对富集带24、富煤中心:是指在富煤带内煤层总厚较大的部位或聚煤作用长期持续发育的部位,也称富煤带最富的部位.25、生长断层:聚煤盆地内的生长断层主要是指分布于沉积盖层中的大量低级别同沉积断裂,是发育于未固结沉积物中的塑性变形26、煤的变质梯度:指煤在地壳恒温层之下,每加深100m煤变质程度增高的幅度二、填空1、泥炭沼泽的类型:按照泥炭沼泽表面形态和水源补给以及养分和植被等特征划分:低位泥炭沼泽、中位泥炭沼泽、高_ 位泥炭沼泽;按植被生长情况划分:草本沼泽、泥炭藓沼泽、木本沼泽_______ 依据沼泽的水动力条件分类:闭流沼泽、覆水沼泽、泥炭沼泽;依据水介质的盐度分类:淡水沼泽、半咸水沼泽和咸水沼_________依据成因环境分类:河漫沼泽、湖成沼泽、滨海沼泽2、泥炭的有机组分主要包括以下几个部分:1)腐殖酸;2 )沥青质;3 )未分解或未完全分解的纤维素、半纤维素、果胶质和木质素;4)变化不大的稳定组分,女口角质膜、树脂,孢粉3、煤化作用的因素:温度、时间、压力.4、煤的变质划分为深成变质作用、岩浆变质作用(区域岩浆热变质作用和接触变质作用)、动力变质作___________ 用5、煤的裂隙:内生裂隙、外生裂隙6、煤的结构分为原生结构(条带状结构、线理状结构、凸镜状结构、均一状结构、粒状结构、叶片状结构、木质状结构、纤维状结构)次生结构(碎裂结构、碎粒结构、糜棱结构)煤的构造(层状构造、块状构造)7、腐殖煤的宏观煤岩成分是包括:镜煤、亮煤、暗煤和丝炭8、宏观煤岩类型分为:光亮型煤、半亮型煤、半暗型煤和暗淡型煤9、煤的有机显微组分可划分为三大组:镜质组、壳质组和惰性组10、煤中的物质按来源可分为:原生矿物、同生矿物、后生矿物11、煤中有机质及其元素组成:碳、氢、氧、氮、硫、磷12、煤中无机质有水分、矿物质和煤灰、煤中稀有分散元素13、根据聚煤盆地形成的动力条件可分为:拗________ 三种基本类型、判断1、含煤岩系的顶、底界面不都是等时性界面,可以是穿时的2、宏观煤岩类型分为光亮型煤(>80%、半亮型煤(50%--80%)、半暗型煤(20%--50%)和暗淡型煤(V 20%四、简答1、泥炭沼泽形成的自然地理、地貌条件:1)首先,缓慢沉降的低洼地带,有利于水的汇聚不利于水的排泄,由于基底的缓慢沉降,使地下水位能够保持缓慢速度持续抬升;----构造条件2)其次,泥炭沼泽发育地区大多与活动能量大的水体(江、河、湖、海)间以一定形式的保护屏障被相对隔离的地带,如海湾泻湖地带、废弃河道等;----水文条件3)再次,泥炭沼泽发育地带,大多为地表地形高差变化不大且地表宽缓低平能量低的地带.---地貌条2、煤的成因分类腐植类腐植类--凝胶质煤组、丝炭质煤组、类脂质煤组残植煤---角质残植煤、树皮残植煤、孢子残植煤、树脂残植腐植腐泥类腐植腐泥煤--烛煤、煤精腐泥类腐泥煤--藻煤、胶泥煤3、煤的变质作用类型答:在煤化作用过程中,热增温对煤的变质起着主导作用•由于引起煤变质的热源和增热的方式及变质特征的不同,将煤的变质划分为深成变质作用、岩浆变质作用(区域岩浆热变质作用和接触变质作用)、动力变质作用4、区域岩浆热力变质作用(1) 煤变质的垂直分带明显,变质带厚度及平面宽度都较小.(2) 这种变质作用所产生的变质带,在平面上的展布特征与煤系和上覆岩系等厚线的展布无关,而与深成岩体分布有一定关系,围绕岩体展布.(3) 煤的变质程度决定于岩体大小,以及与岩体距离的远近.5、接触变质作用特征(1) 在侵入体与煤层接触带附近,常有不规则的天然焦出现,这是接触变质的特征性产物.(2) 经接触变质作用的煤,颜色变浅,比重增大,灰分增高,挥发分和发热量降低,粘结性消失,愈近岩体愈明显.(3) 在接触带中,煤的镜质组因经受高温溶解时气体逸出而具气孔状构造,形成多气孔和沟槽的天然焦,其最大反射率和各向异性随温度提高而增大.(4) 在接触带附近,常常存在规模较小且不规则的局部煤质分带现象.6、中国煤炭分类国家标准将中国煤分为14 大类无烟煤,贫煤,贫瘦煤,瘦煤,焦煤,1/3 焦煤,肥煤,气肥煤,气煤,1/ 2 中粘煤,弱粘煤,不粘煤,长焰煤,褐煤7、为保证焦炭的质量,对炼焦用煤有如下要求1) 有较强的结焦性和粘结性: 配煤后的胶质层厚度Y 为16-20mm 为佳2) 煤的灰分要低:煤焦配煤的灰分Ad 小于等于10%为宜3) 煤的硫分要低:炼焦配煤后的硫含量St,d 小于等于1.2%4) 配煤的挥发分要合适:一般配煤的挥发分Vdaf 为28-32%较合适5) 其他指标要求:要求配煤总水分Mt在7%^ 10%之间,粒度要求小于3mm 占80%以上8、煤系旋回结构的成因分析煤系旋回结构形成的原因主要有沉积成因、构造成因及气候变化成因.①积作用因素是指在一种沉积体系内部,其沉积、搬运能量所发生的周期性变化.②气候的周期性变化,所形成的旋回结构也是多样的③地壳运动因素引起的旋回结构往往分布范围较广规模较大9、油页岩形成的沉积环境一般认为,油页岩主要为还原环境的静水沉积,主要有以下三种沉积环境: (1)大型的内陆湖成盆地:主要属于泥灰岩或泥质灰岩型,伴生沉积的还有火山凝灰岩和盐类.2)浅海陆棚环境:此种地带往往为大面积稳定薄层油页岩的形成提供了良好的条件. 油页岩大多属于黏土类和硅质类型,也可以为碳酸盐岩型. 世界上多为黑色页岩沉积.(3)小型湖泊、沼泽及伴生沼泽的泻湖环境:此种地带往往形成与煤系伴生的油页岩. 且大多位于煤层层位以上五、论述题1、植物演化与成煤作用的关系植物界可分为低等植物和高等植物两大类别. 属于低等植物的有藻类和菌类,存在于元古代到早泥盆世,为植物发展演化的菌藻类植物时期. 高等植物是由低等植物历经长期演变而来的,在形体结构和生理功能特征上都比低等植物更加复杂. 成煤作用也就具有阶段性:原因在于植物演化与成煤作用具有密切关系,而植物演化具有明显的阶段性.(1)菌藻类植物时代元古代到早泥盆世为低等植物发育时代. 因此不可能有大规模的聚煤作用发生由低等植物经过一系列变化形成的煤,其灰分很高,有一定的发热量. 这类煤称为“石煤” .(2)裸蕨植物时代晚志留世至早中泥盆世为世界上最古老的陆生植物时代. 植物由水生到陆生的转化过程,是植物由低等向高等发展的重要转折时期. 裸蕨类植物是地质历史上最早的陆生植物,仅能适宜滨海潮湿低地•其高度不足im裸厥植物仍然是比较原始的植物•(3)蕨类、种子蕨类植物时代晚泥盆世至晚二叠世早期,是高等植物发育、发展和演化的最重要的时期,以孢子植物蕨类和裸子植物的种子蕨为主. 这个时期的气候条件是温暖、潮湿,适合植物生长,在全球范围内比较一致. 石炭- 二叠纪是全世界范围内最重要的聚煤时期,地势比较平坦,植物繁盛,聚煤作用强,为第一大聚煤时期,形成了分布广泛的聚煤盆地和含煤地层.(4)裸子植物时代自晚二叠世晚期至中生代,是裸子植物最为繁盛的时代. 主要特点是:地球上干旱气候带扩大,石炭- 二叠纪的植物群逐渐衰落,由蕨类植物进入到裸子植物繁盛时期.侏罗纪和早白垩世被认为是世界上第二个重要的聚煤期. 在我国,侏罗纪是最为重要聚煤时期.(5)被子植物时代早白垩世以后至古、新近纪是植物进入到高级发展的重要阶段. 但是,这个时期构造活动更加强烈,气候分带也更加明显. 这个时期被称为世界上第三个重要聚煤时期.地质历史时期的聚煤作用是与地质历史中植物演化密不可分的,植物的演化和发展决定了聚煤作用的发生;4. 随着变质程度增高煤的颜色和光泽呈现什么样的规律?为什么?1)颜色腐植煤的表色随煤化程度的增高而变化•①褐煤通常为褐色、褐黑色;②低中煤化程度的烟煤为黑色;③高煤化程度的烟煤为黑色略带灰色,无烟煤往往为灰黑色,带有铜黄色或银白色的色彩•随着煤的变质程度增高,煤的粉色由浅到深:浅褐T深褐T褐黑T黑色煤级越高,透光性越差,无烟煤几乎不透明随煤化程度的增高,煤反光色逐渐变浅. 随煤级增高,荧光减弱,至高煤阶荧光消失2)光泽随着煤化程度的增高,各种宏观煤岩成分的光泽有不同程度的增强. 丝炭和暗煤的光泽变化小,而镜煤和较纯净的亮煤变化明显. 因此,根据镜煤或较纯净亮煤的光泽可以判断煤级:年轻褐煤:无光泽;老褐煤:蜡状光泽或弱的沥青光泽;低煤级烟煤:沥青光泽、弱玻璃光泽;中煤级烟煤:强玻璃光泽;高级烟煤:金刚光泽;无烟煤:半金属光泽.2、植物残骸的堆积方式(理论或学说)(1)原地生成说或称为“原地堆积说”原地生成说认为,造煤植物的残骸堆积于植物繁衍生存的泥炭沼泽内,没有经过搬运,在原地堆积并转变为泥炭,最终成煤.1.代泥炭沼泽(湿地)繁殖大量植物,植物遗体在原地变成泥炭,且没有发现被搬运的迹象;⑵煤层底板的沼泽相粘土岩中常有垂直的根系化石,表明这里为植物生长的土壤;⑶煤层中陆源碎屑矿物比较少;⑷大多数煤层厚度在大面积范围内比较稳定,说明当时成煤环境是一种稳定的环境•煤层可以作为标志层进行大范围对比.(2)异地生成说(异地堆积说)异地生成说认为,泥炭层形成的地方,即植物残体大量堆积的地方并不是成煤植物生长的地方,植物残体从生长地经过长距离搬运后,再在浅水盆地、泻湖、三角洲地带堆积而成.主要依据是①在现代的三角洲地带(如亚马逊河、刚果河等),常可见到从上游原始森林区带来的大量漂木,②在湖泊中见到漂浮的泥炭层, 3. 些煤田内曾见有树根朝上倒置的树化石,④煤中混有大量矿物杂质,⑤煤层底板岩性与煤层在沉积上有大的差异,如煤层底板为石灰岩等化学沉积等(3)微异地生成说(或称“亚原地生成说”)泥炭沼泽内部植物残体、部分泥炭受冲刷搬运并重新堆积的现象比较常见. 如河漫滩沼泽、三角洲平原沼泽受河水泛滥的影响,以及滨海沼泽受海潮、风暴潮的影响,都可能造成沼泽内部的局部搬运和重新堆积现象.这种现象基本仍属于原地生成范畴,一般称为“微异地生成”或“亚原地生成”在微异地生成的煤片中,常见植物结构组分破碎、局部微细斜层理和微波状细层理等特征,以及各种煤岩显微组分的碎屑体和原有植物组织的氧化现象和大量矿物杂质的混入等.3、煤化作用跃变1)第一次跃变(I):发生在长焰煤开始阶段(Cdaf=75 %〜80%, Vdaf = 43%,镜质体反射率Romax= 0.6 %),与石油开始形成阶段相当•即与生油阶段相当. 特点是:发生沥青化作用,生成沥青质. 随煤化程度的提高,各种含氧官能团逐渐脱落,在Rom= 0.6 %以前主要析出CO2和H2Q当煤化作用达到Rom= 0.5 %〜0.6 %阶段,芳香核稠环上开始①脱落脂肪族和脂肪族官能团和侧链,②形成以甲烷为主的挥发物,于是开始了生成沥青质的沥青化作用. 2)第二次煤化跃变(n)出现在肥煤到焦煤阶段(Cdaf = 87%, Vdaf = 29%, Romax= 1.3 % .镜质体反射率Romax= 1.3 %)对应于石油的"死油线” 特点:①煤中甲烷的大量逸出,释放出大量的氢.富氢的侧链和键的大量缩短及减少;②的比重下降到最小值;③煤的显微孔隙度逐渐缩小,水分减少.③热量则升高到最大值(这是和镜质组的硬度、密度的最小值,以及炼焦时可塑性最大值相一致);⑤焦煤阶段,由于化学结构的变化,水分含量(主要是内在水分)又有所回升;⑥煤的物理、工艺性质发生转折:耐磨性、焦化流动性、粘结性、内生裂隙数目等都达到极大值,内面积、湿润热等达到最小值. 称为煤化作用转折.⑦第二次跃变的结果--煤化台阶:壳质组与镜质组在颜色、突起、反射率等的差异愈加变小.因此,壳质组从Vdaf=29%〜22%这一阶段的明显变化又称为煤化台阶.⑧生油T生气:本阶段与油气形成的深成阶段后期(即热裂解气开始形成阶段)相当,石油烃转化为气体烃,因此它对应于石油的“死亡线”.(3)第三次跃变(川)发生于烟煤变为无烟煤阶段(Cdaf=91%, Vdaf=8%, Romax=2.5%).煤化作用的第三次跃变以后,就是有人称为无烟煤化作用和半石墨化作用的阶段,代表了煤化作用的最终阶段,其产物是无烟煤和变无烟煤的形成.4)第四次跃变为无烟煤与变无烟煤分界(Cdaf=93.5 %, Hdaf=2.5 %, Vdaf=4.0 %,镜质体反射率Rmax=4%, Rmin=3.5%). 已经不属于煤化作用阶段.特点是:①在化学煤化作用方面,主要表现为氢含量与氢碳原子比的急剧下降.碳含量随埋藏深度的增加也明显地增大.②硬度增大、光泽增强,到变无烟煤时几乎呈金属光泽,宏观上微层理已不明显.5、岩浆岩成矿专属性答:①与镁铁质、超镁铁质侵入岩有关的矿床:超镁铁质岩体、超镁铁质一镁铁质杂岩体、镁铁质岩体②与正长岩、霞石正长岩和碳酸盐杂岩体有关的矿床:与岩浆矿床有关的这类岩石大多呈岩株状产出,岩体内不同成分的岩相带常呈环状分布,与其有关的矿床有霞石- 烧绿石- 稀土元素矿床.6、盐类矿物的沙洲说和沙漠说答:沙洲说:沙洲说认为,成盐盆地原系一个海湾,海湾的出口处有沙洲的形成,它把海湾与大洋的水通过很狭窄的海峡经常地周期性地流入海湾以供给盐分. 由于气候干旱而蒸发强烈,海湾水的盐分不断增高,最后成为卤水,卤水继续蒸发,盐类矿物一次沉淀,就形成了还相盐类矿床.沙漠说:沙漠说认为分布于沙漠地区的闭流盆地接受了来自地表水和地下水带入的各种盐类物质,湖中的含盐量随着蒸发作用的进行而不断增高,原先的淡水湖逐渐发展成为咸水湖. 湖水因干旱而继续浓缩,至盐类矿物沉淀,就进入了所谓的自析盐湖阶段;最后盐类矿物填满盐湖,就成为干盐湖.。

泥炭化作用

土壤类型的多样性大大增强了不同土地的多样性,而泥炭化作用可以提供土壤

的高质量特性,受到众多园林观赏植物的欢迎。

泥炭化作用是由有机物质和微生物在适当条件下形成,例如,在经历适当潮湿、高温和低空气压等条件下,藉由细菌和真菌的活动,将原有有机物质变成一种特殊的稳定有机物,即泥炭。

经过泥炭化作用后,土壤中出现了三种有机质,分别是泥炭颗粒、腐殖质和有

机酸质,特别是泥炭颗粒,它是一种可大饱和的有机颗粒,具有气孔空隙大的特性,可以有效提高土壤的含水量和通气性,并将可溶性大的矿化营养元素,如氮、磷、钾等供给给植物,植物的生长发育更加有利。

除此之外,泥炭还具有吸附有害物质和抑制有害微生物的功能,提高土壤的抗

逆性,使土壤安全而稳定,从而控制植物害虫,有效减少农药的使用,保护土壤环境,让植物免受有害物质的污染,对园林观赏植物的健康大有裨益。

总的来说,泥炭化作用可以提高土壤的质量,改善土壤的结构,活化土壤的代

谢活性,提高土壤的含水量,提供矿物质和有机酸,增强抗逆性,吸附有害物质,改善现代园林观赏植物的健康状况,从而有效保护人类空气、水源和生态环境,实现绿色节能减排,提高生活质量。