第四纪地质

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:6

第一章第四纪地质概况河北平原属华北地台的华北断拗带的一部分,是自中生代以来以下降为主,伴随短暂上升所形成的断陷盆地。

据构造、新生界地层与下第三系地层发育情况,划分出三级构造单元,自西向东包括冀中拗陷、沧州隆起、临清拗陷、内黄隆起、黄骅拗陷及呈宁隆起等,并以断裂为其控制边界。

新生界地层广布全区,一般厚度1000~3500米,厚者达5000米以上,薄者仅500~800米(参阅基底构造及第四系厚度示意图) 。

第四纪堆积物的成因类型、厚度与展布方向,受构造、古气候与古地理环境的控制和影响,其空间分布均有较大变化。

在山前平原是具有明显的多骱性沉积旋回的冲积洪积或冰川一一冰水堆积地区;中部与东部平原为多层交迭的冲积湖积地区,滨海平原则以冲积为主夹有海积层的地区。

此外,在沧州地区东部及永年一一肥乡一带见有火山岩及火山碎屑岩,以及地层中普遍见到多层古土壤与沉积间断的残积层。

第四系沉积厚度在拗陷区达500~600米,隆起区350~450米,近山麓地带150~300米左右。

第四纪以来出现数次冷暖交替的气候变化,对本区第四纪堆积物起着控制作用。

据前人资料,在太行山东麓有两次以上冰川活动,属山岳冰谷冰川类型。

据近年初步勘探结果,在固安一一保定一一柏乡一一临漳一线以西钻孔中,见有数层棕黄、红棕色含泥砾卵石及泥砾层,深部见有风化含泥砾砂;在此线以东的钻孔中偶尔见有磨光漂砾,似属冰川一一冰水停积物。

又据东部平原钻孔中孢粉资料,亦反映有数次寒冷或温凉与温暖气候的孢粉组合;重砂矿物中出现稳定矿物与非稳定矿物的含量与组合的交替变化,亦表明因气候变化而引起的化学风化程度不一。

本区第四纪稳定地继承着第三纪以来的构造特点,处于持续下降为主的新构造运动巾。

但由于下降幅度不一,蓝伴随短暂相对的上升,拗陷区与隆起区沉积物特点也因此各异,拗陷区内堆积速度快,并处于还原环境为主,往往粒度较粗分选差,土色灰暗,湖沼相地层较发育;在隆起区堆积速度较慢,并处于氧化环境为主,土色发红,冲积相地层较发育。

第四纪地质学研究进展及意义

第四纪地质学是地质学的一个重要分支,主要研究地球历史上最新的地质时代——第四纪。

这个纪的时间跨度从约260万年前至今,是地球上发生大规模冰川活动、剧烈构造活动、哺乳动物和被子植物快速发展的时代,也是人类出现和演化的关键时期。

第四纪地质学的研究进展主要集中在以下几个方面:

1. 冰川活动研究:第四纪期间,地球上多次出现冰期与间冰期的交替,形成大规模的冰川活动。

对冰川活动的研究有助于了解地球的气候变化和环境演化。

2. 构造运动研究:第四纪构造运动剧烈,表现为地震和火山活动。

对构造运动的研究有助于了解地球的板块运动和地壳演化。

3. 生物演化研究:第四纪的生物演化是地球历史的重要组成部分。

对生物演化的研究有助于了解地球的生命历程和生物多样性。

4. 人类起源与演化研究:第四纪是人类的起源和演化的关键时期。

对人类起源与演化的研究有助于了解人类的演化历程和文化发展。

第四纪地质学的研究意义在于:

1. 揭示地球历史和地球演变的过程,为环境科学、考古学、人类学等学科提供重要的基础数据。

2. 了解地球的气候变化和环境演化,为预测未来气候变化和环境问题提供科学依据。

3. 揭示生命演化的过程和规律,为生物多样性和环境保护提供科学依据。

4. 了解人类的起源和演化过程,为人类的文化发展和历史研究提供重要资料。

总之,第四纪地质学是一门揭示地球历史最新时期的学科,其研究进展对于我们更好地了解地球历史和地球演变的过程具有重要意义。

《第四纪地质学与地貌学》课程笔记第一章:第四纪地质与地貌学概论一、第四纪地质与地貌学基本概念1. 第四纪的定义第四纪是地质历史上最新的一个时期,开始于大约258万年前,一直持续到现在。

这个时期以全球性的气候波动、冰期和间冰期的交替、哺乳动物的快速演化以及人类的出现和文明的发展为特征。

2. 第四纪地质学第四纪地质学是研究第四纪时期地质现象和过程的学科,包括冰川作用、海平面变化、沉积物特征、地壳运动、火山活动等。

3. 第四纪地貌学第四纪地貌学关注的是第四纪期间地表形态的形成、发展和变化,以及这些形态与地质构造、气候、水文和生物过程的相互关系。

二、第四纪地质与地貌学研究意义1. 环境演变研究第四纪地质与地貌学有助于我们理解地球环境在过去数百万年中的演变过程,这对于预测未来环境变化和应对全球气候变化具有重要意义。

2. 资源开发第四纪沉积物中蕴含着丰富的自然资源,如地下水、煤炭、石油、天然气、金属和非金属矿床等。

研究这些资源的分布和形成条件对于资源勘探和开发至关重要。

3. 人类活动第四纪地质与地貌学研究为人类活动提供了背景信息,包括城市规划、灾害防治、农业布局、历史考古等。

三、地貌学的基本知识1. 地貌形态- 侵蚀地貌:由水流、风力、冰川等侵蚀作用形成的地貌,如峡谷、峭壁、峰林。

- 堆积地貌:由沉积物堆积形成的地貌,如沙丘、三角洲、冲积扇。

- 构造地貌:由地壳运动形成的地貌,如褶皱山脉、断层崖。

- 火山地貌:由火山活动形成的地貌,如火山锥、火山口。

- 冰川地貌:由冰川作用形成的地貌,如冰川槽谷、冰斗、角峰。

2. 地貌成因与发展- 内力作用:地壳运动、岩浆活动、地震等地球内部力量导致的地貌变化。

- 外力作用:风化、侵蚀、搬运、沉积等地球外部力量作用下的地貌形成。

- 生物作用:生物活动对地貌形态的影响,如植物根系侵蚀、动物挖掘等。

3. 地貌发育的地带性- 山地地貌:通常分布在板块边缘,如喜马拉雅山脉、安第斯山脉。

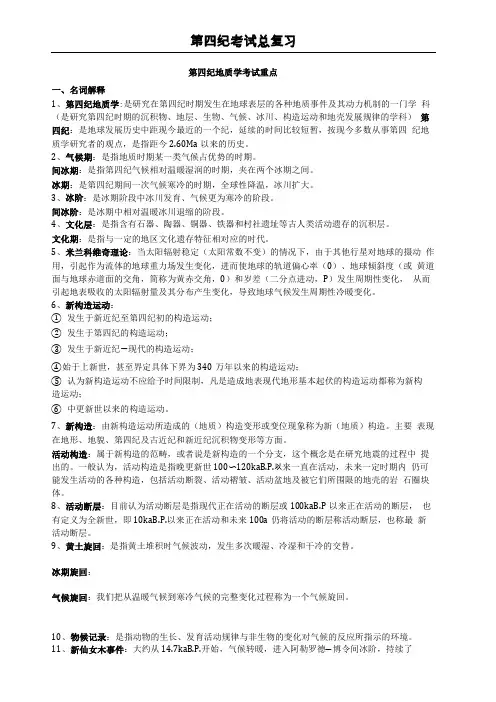

第四纪考试总复习第四纪地质学考试重点一、名词解释1、第四纪地质学:是研究在第四纪时期发生在地球表层的各种地质事件及其动力机制的一门学科(是研究第四纪时期的沉积物、地层、生物、气候、冰川、构造运动和地壳发展规律的学科)第四纪:是地球发展历史中距现今最近的一个纪,延续的时间比较短暂,按现今多数从事第四纪地质学研究者的观点,是指距今2.60Ma以来的历史。

2、气候期:是指地质时期某一类气候占优势的时期。

间冰期:是指第四纪气候相对温暖湿润的时期,夹在两个冰期之间。

冰期:是第四纪期间一次气候寒冷的时期,全球性降温,冰川扩大。

3、冰阶:是冰期阶段中冰川发育、气候更为寒冷的阶段。

间冰阶:是冰期中相对温暖冰川退缩的阶段。

4、文化层:是指含有石器、陶器、铜器、铁器和村社遗址等古人类活动遗存的沉积层。

文化期:是指与一定的地区文化遗存特征相对应的时代。

5、米兰科维奇理论:当太阳辐射稳定(太阳常数不变)的情况下,由于其他行星对地球的摄动作用,引起作为流体的地球重力场发生变化,进而使地球的轨道偏心率(0)、地球倾斜度(或黄道面与地球赤道面的交角,简称为黄赤交角,0)和岁差(二分点进动,P)发生周期性变化,从而引起地表吸收的太阳辐射量及其分布产生变化,导致地球气候发生周期性冷暖变化。

6、新构造运动:①发生于新近纪至第四纪初的构造运动;②发生于第四纪的构造运动;③发生于新近纪一现代的构造运动;④始于上新世,甚至界定具体下界为340万年以来的构造运动;⑤认为新构造运动不应给予时间限制,凡是造成地表现代地形基本起伏的构造运动都称为新构造运动;⑥中更新世以来的构造运动。

7、新构造:由新构造运动所造成的(地质)构造变形或变位现象称为新(地质)构造。

主要表现在地形、地貌、第四纪及古近纪和新近纪沉积物变形等方面。

活动构造:属于新构造的范畴,或者说是新构造的一个分支,这个概念是在研究地震的过程中提出的。

一般认为,活动构造是指晚更新世100〜120kaB.P.以来一直在活动,未来一定时期内仍可能发生活动的各种构造,包括活动断裂、活动褶皱、活动盆地及被它们所围限的地壳的岩石圈块体。

《第四纪地质学与地貌学》章节笔记第一章:导论一、第四纪地质学与地貌学概述1. 第四纪的概念第四纪是地质历史上最新的一个纪,根据国际地层委员会的定义,始于约258万年前,即上新世/更新世界限(Pliocene/Pleistocene boundary),一直延续至今。

这一时期以频繁的气候波动、大陆冰川的周期性进退、海平面的升降以及生物特别是人类的出现和发展为特征。

2. 第四纪地质学与地貌学的研究对象第四纪地质学主要研究内容包括:- 第四纪地层的划分、对比和成因分析;- 第四纪环境演变,包括气候变迁、海平面变化、生物地理分布等;- 第四纪沉积物的特征及其形成环境;- 第四纪地质事件,如火山活动、地震、滑坡等。

地貌学的研究内容包括:- 地表形态的分类和描述;- 地貌的形成机制和演化过程;- 地貌与气候、地质构造、生物活动等外部因素的相互作用;- 人类活动对地貌的影响。

3. 第四纪地质学与地貌学的研究意义- 提供地球表层演化历史的重要信息,帮助理解地球系统的动态变化;- 为矿产资源、水资源、土地资源的合理开发利用提供科学依据;- 在地质灾害防治、环境保护和生态建设等领域发挥重要作用;- 为预测未来环境变化和应对全球气候变化提供理论基础。

二、第四纪地质学与地貌学的研究内容与方法1. 研究内容(1)第四纪地层的划分与对比- 地层划分的基本原则和方法;- 地层对比的标志和手段;- 地层序列的建立和区域对比。

(2)第四纪气候变迁- 第四纪气候变迁的周期性和不稳定性;- 气候变迁的驱动机制和全球气候模型;- 气候变迁的地质证据和生物证据。

(3)第四纪生物群及其演化- 第四纪生物群的组成和特征;- 生物群演化与气候变迁的关系;- 人类起源和演化的地质背景。

(4)第四纪地质作用与地貌类型- 第四纪地质作用的类型和特点;- 地貌类型的分类和成因分析;- 地质作用与地貌演化的相互关系。

(5)各类地貌的发育过程与影响因素- 河流地貌、冰川地貌、风沙地貌、岩溶地貌、黄土地貌和海岸地貌的发育特征;- 地貌形成的外部因素和内部过程;- 地貌演化的动力机制。

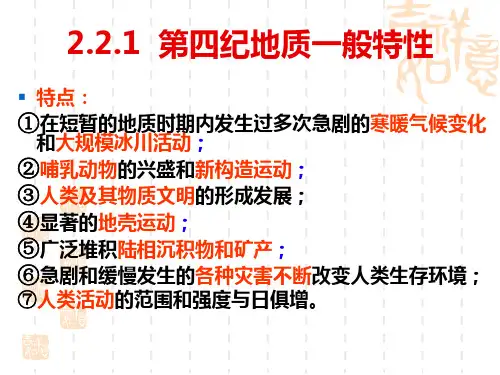

地貌及第四纪地质第四纪地质学的概念:研究距今二三百万年内的第四纪的沉积物、生物、气候、地层、构造运动和历史发展规律的学科。

地貌学的概念:研究地表地貌形态特征、成因、分布和形成发展规律的学科。

第四纪的概念:是指约2.4百万年以来地球发展的最新阶段。

1.第四纪的特点1)在短暂的地质时期内发生过多次急剧的寒暖气候变化和大规模冰川活动2)人类及其物质文明的形成发展3)显著的地壳运动4)广泛堆积陆相沉积物和矿产5)急剧和缓慢发生的各种灾害不断改变人类的生存环境6)人类活动的范围和强度与日俱增。

引起的地壳水平运动、垂直运动、断裂活动和岩浆活动,它们是造成地表主要地形起伏的动因,其发展趋势是向增强地势起伏方向发展。

外力地质作用是太阳能引起的流水、冰川和风力等对地表的剥蚀与堆积作用,其作用趋势是“削高填低”向减小地势起伏,使其往接近海洋水准面的方向发展,这一过程塑造成多种多样的地表外力成因地貌。

4.顺地质构造地貌与逆地质构造地貌:凡正向构造(背斜、穹隆、岩体等)与高地一致,负向构造(向斜、构造盆地等)与低地一致,称为顺地质构造地貌;反之称逆地质构造地貌。

夷平面:规模较大的残留地貌,它是在地壳处于长期相对稳定和气候比较湿润的条件下,风化剥蚀作用的结果,致使岩性地质构造的地貌差异逐渐减小,形成向海洋水准面趋近的平缓地形。

风化作用:岩石和矿物在地表环境中,受物理、化学和生物作用,发生体积破坏和化学成分变化的过程。

残积物:地表岩石经受风化作用发生物理破坏和化学成分改变后,残留在原地的堆积物。

风化壳:具多层结构的残积物剖面,和残积物同义。

5.崩塌:陡坡上的岩体或土体在重力作用下,突然发生向下崩落、滚落和翻转运动的过程。

形成条件:陡坡岩体由于近临空面释重应力产生与边坡平行的张性垂直裂隙,地下水侵入裂隙,使隙内风化加深,削弱岩体与边坡联结力,长期风化使裂隙的宽和深与日俱增,终使岩体突然发生崩塌。

6.滑坡:斜坡上的岩体或土体在重力作用及水的参与下,沿着一定的滑动面或滑动带作整体下滑的现象。

第四纪地质学名词解释1.引言1.1 概述第四纪地质学是研究地球历史上最近的一个时代——第四纪的地质过程和事件的学科。

第四纪地质学关注的时间跨度很大,涵盖了大约200万年以来的地质变化。

在这个时间范围内,地球经历了多次冰期和间冰期的循环,发生了许多重大的地质事件,对地球表面的形成和演变产生了深远的影响。

第四纪地质学的研究对象主要包括冰川、冰期等与冰雪有关的地貌和过程,以及与这些地貌和过程相关的地球化学、地球物理和生物学方面的研究内容。

通过对冰川、冰期等地质现象的研究,可以更好地理解第四纪时期地球的气候变化、陆地演化和生物演化等重要问题,对理解地球系统的演化和未来预测具有重要意义。

本文将对第四纪地质学的一些重要名词进行解释,包括冰川和冰期等概念。

通过对这些名词的解释,读者可以更好地了解第四纪地质学的基本概念和研究内容。

同时,本文还将总结第四纪地质学的研究意义,探讨其对理解地球历史和未来发展的重要性。

通过深入研究第四纪地质学,有望为人类认识地球系统提供更多的科学依据。

在接下来的章节中,我们将逐步介绍第四纪地质学的相关知识,向读者展示这个学科的深度和广度。

通过本文的阅读,希望读者能够对第四纪地质学有更全面的了解,并进一步探索这个领域的前沿研究和未来发展方向。

1.2 文章结构文章结构:本文将按照以下顺序进行讨论和解释第四纪地质学的相关名词。

首先,我们将在引言部分中给出第四纪地质学的概述,包括其定义、研究对象以及本文的目的。

接下来,在正文部分,将详细介绍第四纪地质学的概念和研究对象。

其中,2.1小节将阐述第四纪地质学的定义和范围,以便读者对该学科有一个整体的了解。

然后,我们将逐一解释几个重要的名词,包括冰川和冰期。

其中,2.2.1小节将解释冰川的概念、形成和作用,以及与其他地质现象的关系。

2.2.2小节将详细介绍冰期的定义、特征和对地球环境的影响。

最后,在结论部分,将对全文进行总结,并探讨第四纪地质学的研究意义。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟第四纪地质(一)早更新世中国北部早更新世地层的成因是很复杂的,有河湖相的泥河湾组、三门组等,有土状堆积的红色土B 带,有洞穴堆积,有冰川堆积,有海相堆积,还有火山喷发堆积。

与中国北部情况相似,在南部,早更新世时也是以河湖相最为发育,主要分布在长江流域;也有洞穴堆积和冰川堆积,以广西和庐山研究得最好;深度红土化的红土(网纹红土)分布也很广泛,但研究资料比较分散。

此外;还有海相地层和火山岩的分布。

西部的早更新世地层以山麓相砾石堆积为主,分布在新疆天山南北两麓及甘肃河西走廊;但在柴达木盆地则是湖相堆积类型。

此外,冰川堆积与火山岩类也较普遍。

(二)中更新世中国北部中更新世地层足以洞穴堆积的完整发育为特点,主要分布在北京周口店。

与早更新世相比,这一时期的河湖相堆积相对减少,而以坡洪积成因的土状堆积却得到广泛的发育,黄河中下游大山山前地带的红色土C 带及陕北榆林组就是这种土状堆积的典型代表。

渤海西岸有海相地层。

在太行山东麓及东北地区皆有火山岩分布。

另外,有些人认为太行山、燕山有冰川堆积。

南部中更新世地层,与北部相比,洞穴堆积同样占很重要的地位,分布极其广泛。

在长江上游有砾石相堆积。

与早更新世一样,我国西部的中更新世地层仍以砾石层为主,分布在祁连山山麓及河西走廊、天山山麓及准噶尔盆地北部。

在柴达木盆地则为细粒的盐湖沉积;高山地区分布有冰川堆积。

火山活动的产物也有分布。

(三)晚更新世中国北部晚更新世的河流相及河湖相沉积得到了广泛的发育,它分布在各大河两岸,常造成一、二级阶地,在黄河中下游还可造成三级阶地,高出当地河水面100 多米。

洞穴堆积相对减少。

多种成因的马兰黄土分布很广,差不多在红色土分布地区它皆覆盖其上。

中国南部晚更新世的河湖相堆积与北部一样,分布也很广泛,长江上下游皆有其代表地。

《第四纪地质学与地貌学》课程笔记第一章:第四纪地质学与地貌学概述一、第四纪地质学概述1. 定义与时间范围- 第四纪地质学:研究地球表层在第四纪时期(约258万年前至今)的地质现象、过程及其规律的学科。

- 第四纪:是地球历史上最新的一个地质时代,分为早更新世、中更新世、晚更新世和全新世。

2. 研究内容- 第四纪地质年代划分:基于地质事件、生物地层、同位素地层等方法,对第四纪进行详细划分。

- 第四纪地层对比:研究不同地区第四纪地层的相互关系,进行地层对比。

- 第四纪气候变化:探讨第四纪期间气候的周期性变化、重大气候事件及其对环境的影响。

- 第四纪生物群演变:研究第四纪生物群落的演替、灭绝与新生。

- 第四纪沉积学与沉积环境:分析第四纪沉积物的类型、特征、分布及其形成环境。

- 第四纪地貌:研究第四纪期间地貌的形成、演化及其与地质构造、气候、生物等因素的关系。

- 人类活动对第四纪地质环境的影响:探讨人类活动如何改变地质环境,以及这些变化的地质记录。

3. 研究方法- 地质调查与观测:包括野外考察、剖面测量、岩心取样等。

- 地球化学分析:利用元素、同位素等地球化学指标,研究地质过程。

- 古生物学研究:通过化石分析,重建古环境和生物演化历史。

- 同位素地质学:利用放射性同位素和稳定同位素,测定地质年龄和追踪物质循环。

- 遥感与GIS技术:通过卫星遥感图像和地理信息系统,分析地表形态和地质现象。

二、地貌学概述1. 定义- 地貌学:研究地球表面形态、成因、分布及其发展规律的学科。

2. 研究内容- 地貌类型及特征:分类描述各种地貌形态,如山地、平原、丘陵等。

- 地貌形成过程及影响因素:探讨地貌形成的内外动力作用,如构造运动、水流、风力等。

- 地貌发育与演化:分析地貌随时间的演化过程及其控制因素。

- 地貌与人类活动的关系:研究人类活动对地貌的影响和地貌变化对人类活动的影响。

3. 地貌分类- 按成因分类:构造地貌(如褶皱山脉、断层崖)、侵蚀地貌(如峡谷、河流阶地)、堆积地貌(如沙丘、三角洲)、气候地貌(如冰川地貌、风化地貌)、生物地貌(如珊瑚礁、泥炭沼泽)等。

第四纪地质 (2009-10-31 15:45:28)转载▼标签:杂谈天气与气候气候期冰期与间冰期广义小冰期现代小冰期雨期与间雨期冰阶与间冰阶地貌与沉积的相关性第四纪沉积物的成因类型植被的协调与不协调古文化文化层文化期石器文化遗存第一次加工第二次加工周口店文化期极性极性期极性事件奥尔都维事件布容正向期卡拉布里阶红崖冰期龙川冰期维拉坊组冰后期谷中谷地貌与沉积的相关性二.问答题与论述题:1.第四纪气候的一般特征。

2.研究第四纪气候的标志有哪些?3.如何用高度推算古温度?4.熟记阿尔卑斯地区6次冰期的名称及时代。

5.海平面波动的证据是什么?6.什么是布列特~谢尔南德方案?7.试述冰期起因的假说及证据。

8.第四纪沉积的旋回性及特征。

9.试述第四纪沉积物成因类型的标志。

10.试述第四纪沉积物成因类型的标志和方法。

11.试述植被的分带及各带特征。

12.植被带平行移动的原理何在?13.论述第四纪典型气候植物群的孢粉组合特征。

14.第四纪植物群的古气候环境。

15.论述微体化石的环境意义。

16.第四纪哺乳动物群的组成。

17.论述中国北方第四纪哺乳动物群的特征。

18.论述中国南方第四纪哺乳动物群的特征。

19.人类的发展划分哪几个主要阶段?20.试述人类的起源。

21.试述氧同位素的气候意义。

22.在A点发现冷杉(Abies)孢粉组合,已知伏牛山地该植物群属种分布在2000~2500m,已知A点为500m,若以大气降温率0.6℃/100m计算,A点的降温值为多少?23.熟记500万年以来的古地磁年表。

24.选择年代学方法的原则?25.测年法的原理及其应用?26.古地磁测年采样的方法与注意的问题?27.论述第四纪地层划分的原理和方法。

28.论述第四纪分期方案及其依据。

29.论述第四纪下限的划分依据及年限。

三.选择题、填空题及是非判断题:1.冰期时,的比值A.大 B.小2.哺乳动物的牙式是:A. B.C. D.3.冰川堆积物细粒部分的高峰值为:A.8 B.4 5C.-8 D.-4 54.冲积物的成因代号为:A.et B.atC.dt D.pt5.具原尖,具马刺牙齿的马的时代为:A. B.C. D.6.长鼻三趾马真马动物群的时代为:A. B.C. D.7.周口店动物群距今的年代为:A.20 30万年 B.40 50万年C.23 50万年 D.50 90万年8.元谋人牙齿的年代为:A.170万年B.P. B.70万年B.P.C.240万年B.P. D.300万年B.P.9.资阳动物群的地质年代是:A. B.C. D.10.狭义的大熊猫剑齿象动物群地点是:A.湖北高坪 B.广西柳城C.四川盐井沟 D.广西巴马11.新石器时代母系社会为:A.公元前5000 3000年; B.公元前3000 2000年;C.公元前2000 1000年; D.公元1000 1500年12.第四纪沉积物的基本特征是____、____、____、____、____。

13.第四纪沉积物的成因标志为:____、____、____。

14.第四纪沉积物的旋回性为:____、____、____。

15.地质历史中的三大冰期由老至新为:____、____、____。

16.阿尔卑斯地区5次代表性冰期名称由老至新依次为:____、____、____、____、____。

17.第四纪海平面波动的类型____、____。

18.第四纪哺乳动物群的组成是:____、____、____、____。

19.中国猿人肿骨鹿动物群发育地点在__________。

20.萨拉乌苏动物群的特有种是____、____。

21.中国北方全新世哺乳动物群的名称为___________。

22.300万年以来,人类文化划分的四个时期为:____、____、____、____。

23.人类发展的阶段是::____、____、____、___。

24.第四纪年代学的主要方法是::____、____、____、____、____、____。

25.局部地区第四纪地层层序拟订主要依据:____、____。

26.第四纪下限划分的4种意见分别为::____、____、____、____。

27.区域地层划分和对比的方法是::____、____、____、____。

28.第四纪沉积物的成因类型是某一种地质动力所造成的特有沉积物。

()29.第四纪砂矿是指第四纪的松散物中的有用矿物。

()30.Bergmen定理是研究动物身体大小与气候的关系。

()31.披毛犀猛犸象是一种冷期动物群。

()32.Hyatineabalthica(饰带透明虫)是示冷有孔虫,而Globorotalia menardii (门氏圆球虫)是示暖有孔虫。

()33.冰楔是发育在冰缘区的一种沉积构造。

()34.冰后期是指末次冰期之后的时期。

()35.Abies、Picea为冷(冰)期植物群。

()36.哺乳动物的牙脊式是表示人类牙齿排列方式的。

()37.卡拉布里阶是发育在意大利的第四纪地层单位。

()38.鹿角和羊角化石的主要区别在于角质套和是否具主枝。

()39和人类化石埋藏在一起的岩石成为石器。

()40.极毛犀猛犸象动物群发育于内蒙古河套平原。

()41.华南区全新世动物群名称是广义的大熊猫剑齿象动物群。

()42.年代法主要用于测定60万年以来的地层和事件。

()中国科学院研究生院硕士研究生入学考试第四纪地质学考试大纲本《第四纪地质学》考试大纲适用于中国科学院研究生院地质学各专业的硕士研究生入学考试。

第四纪地质学是研究距今二三百万年内第四纪的沉积物、生物、气候、地层、构造运动和地壳发展历史规律的学科。

通过研究第四纪时期冰川、海洋、沙漠、河流、湖泊、动植物和人类等多方面的记录,分析总结其全球性和区域性的特点,并以此作为预测未来的依据。

要求考生准确掌握第四纪地质学的各种基本概念与基本原理,熟悉第四纪地质学的研究方法,认识第四纪自然环境演化的主要方面(如气候变化、海平面变化、动植物群的演变与人类发展和新构造运动等),了解重要的客观规律,具备综合运用所学知识分析具体问题和解决实际问题的能力。

一、考试内容(一)第四纪、地貌和地球环境变化动因的基础知识1. 第四纪与第四纪分期2. 第四纪沉积物3. 地貌4. 第四纪地球环境变化动因(二)第四纪沉积物年龄测定与古环境参数研究方法1. 第四纪沉积物年龄测量方法2. 古环境参数研究方法(三)第四纪气候变化和海平面变化1. 前第四纪气候变化2. 第四纪气候变化3. 第四纪海平面变化4. 中国第四纪气候变化概况5. 气候变化原因和未来气候与环境变化趋势(四)第四纪生物、古人类与生物地理区1.第四纪生物界的一般特征2.第四纪哺乳动物3.第四纪植物群及其气候意义4.第四纪软体动物和微体化石的气候与环境意义5.古人类与古文化期6.中国第四纪生物地理区(五)第四纪地层1.第四纪地层划分对比方法2.第四纪下限问题与第四纪地层分期方案3.中国第四纪地层(六)新构造运动1.新构造运动的概念2.新构造运动的表现3.新构造运动的类型和强度4. 新构造5. 中国新构造运动特征与分区6. 新构造运动的研究方法(七)地貌和第四纪地质工作方法1.航空、卫星照片的应用2.野外观察研究3.室内实验室工作的选择4.第四纪地质图的编制5. 地貌图的编制二、考试要求(一)第四纪、地貌和地球环境变化动因的基础知识1. 掌握第四纪的概念及其由来;了解第四纪的特点;掌握第四纪的划分。

2. 掌握第四纪沉积物的基本特征及其成因(包括成因标志和成因类型);了解第四纪沉积物的岩性。

3. 掌握地貌形态的概念及其测量指标;了解大、中、小型地貌的成因;认识地貌成因的旋回性。

4. 认识第四纪的气候变化及新构造运动;了解人类活动对地球各圈层的影响。

(二)第四纪沉积物年龄测定与古环境参数研究方法1. 熟悉第四纪沉积物年龄的各种测量方法。

2. 熟悉利用稳定同位素和历史记录研究古环境的方法。

(三)第四纪气候变化和海平面变化1. 了解前第四纪的气候变化情况。

2. 熟悉第四纪气候标志;掌握第四纪气候分期和各气候期的环境特征。

3. 掌握第四纪气候变化的历史、尤其晚更新世和全新世的气候变化历史。

4. 熟悉第四纪海平面变化的标志;认识海平面变化的机制;掌握第四纪海平面变化的历史。

5. 熟悉中国第四纪气候变化的历史;了解中国黄土-古土壤序列体现的多波动气候模式。

6. 认识气候变化可能原因;了解未来气候与环境可能的变化趋势(四)第四纪生物、古人类与生物地理区1.认识第四纪生物界的一般特征。

2.了解第四纪哺乳动物的地理分区;掌握第四纪哺乳动物化石的特征;掌握第四纪各时期的哺乳动物群特征;掌握中国第四纪时期重要的哺乳动物群的发展及其特征。

3.了解第三纪植物一般特征;了解现代植被分区;熟悉第四纪植物化石的研究方法及其指示意义。

4.了解第四纪软体动物和微体化石的气候与环境意义。

5.了解古人类的发展阶段与古文化期。

6.认识中国第四纪两大生物地理分区。

(五)第四纪地层1. 掌握第四纪地层划分对比方法。

2. 认识第四纪下限问题;熟悉第四纪地层分期方案。

3. 熟悉中国第四纪地层。

(六)新构造运动1.掌握新构造运动的概念和表现形式。

2.了解新构造运动的类型和强度;认识新构造。

3. 了解中国新构造运动特征与分区。

4. 熟悉新构造运动的研究方法。

(七)地貌和第四纪地质工作方法1.了解航空、卫星照片在第四纪研究中有哪些应用;熟悉第四纪沉积物判读标志。

2.掌握地貌和第四纪地质野外观察研究方法。

3.了解第四纪研究中的实验室工作方法。

4.认识第四纪地质图和地貌图;了解其编制方法。

三、主要参考书曹伯勋主编. 地貌学及第四纪地质学. 武汉:中国地质大学出版社, 1995.。