2016年医疗不良事件质量通报

- 格式:ppt

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:22

2016年度医疗(安全)不良事件分析报告XXXXXX人民医院质控科随着人们法律观念和维权意识日益增强,对医护人员的职业道德、技术水平及服务质量提出了更高的要求。

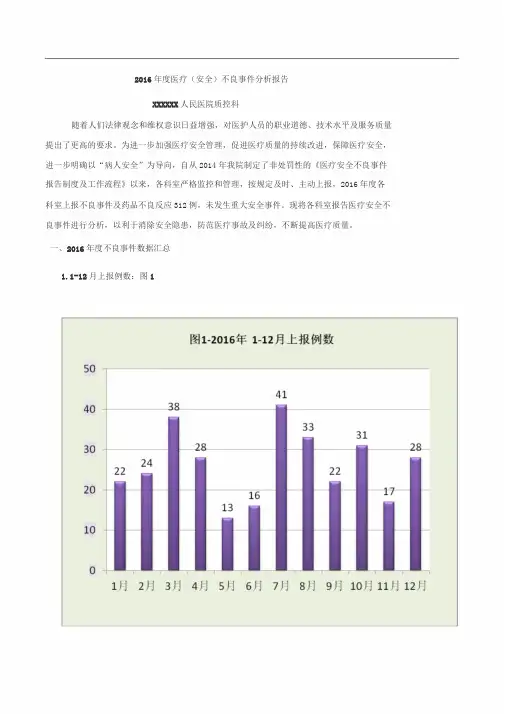

为进一步加强医疗安全管理,促进医疗质量的持续改进,保障医疗安全,进一步明确以“病人安全”为导向,自从2014年我院制定了非处罚性的《医疗安全不良事件报告制度及工作流程》以来,各科室严格监控和管理,按规定及时、主动上报,2016年度各科室上报不良事件及药品不良反应312例,未发生重大安全事件。

现将各科室报告医疗安全不良事件进行分析,以利于消除安全隐患,防范医疗事故及纠纷,不断提高医疗质量。

一、2016年度不良事件数据汇总1.1-12月上报例数:图12.医疗安全不良事件科室分布:图23.不良事件分类:4.2016年与2015年不良事件对比,见图4图42016年与2015年各类不良事件对比4.各类不良事件1-12月趋势,见图5图5—2016年1-12月趋势图5.不良事件发生场所,见图6二、2016年各类不良事件汇总分析(一)医疗安全不良事件1.医疗不良事件分类:图7—-医疗不良事件分类柏拉图2.医疗不良事件分级:3.医疗安全不良事件小结:医疗安全不良事件中,由医生上报7例,护士上报19例。

绝大多数属于Ⅳ级事件,占73%,主要是医嘱事件,Ⅲ级事件占27%,主要有医疗处置事件、用药错误等。

医嘱事件16例,其中录错药物数量5例、录错药物剂量4例、漏录电脑4例、录错患者3 例;医疗处置事件4例,包括胸腔闭式引流操作2例,导尿操作2例;用药错误2例,包括用法错误、提前用药各1例;跌倒事件2例,均为脑血管疾病患者夜间坠床;意外事件1例,为住院处录入身份信息错误;输液反应1例。

(二)护理安全不良事件1.护理不良事件分类:2.护理不良事件分级3.2016年与2015年护理不良事件对比,见图11图11—2016年与2015年护理不良事件对比4.护理不良事件小结:从图9、图11中看出:用药错误共发生27例,比2015年增加8例,增长率42%;坠床/跌倒事件23例,比2015年增加11例,增长率91%;管路事件13例,比2015年减少9例,降低40%;意外事件15例,包括:床档致皮肤挫裂伤、皮肤烫伤、手术物品不齐全、服药伤害、患者走失等;操作处置事件12例,包括静脉输液操作4例、导尿操作2例、输液泵操作不当2例、肾透析操作2例;标本采集事件9例,包括用错试管、血标本溶血、试管错误、血标本送检延误等。

医疗质量检查情况的通报为加强医院高质量发展,持续改进质量,保障医疗安全,11月中旬至12月上旬,我院组织各科持续改进医疗质量工作情况进行了检查,现将检查情况通报如下:一、检查依据及内容根据《卫生部病历书写基本规范(2010版)》、《医疗质量管理办法》、《四川省住院病历评定标准(2016版)》、《医院处方点评管理规范(试行)》、《国家卫计委医疗核心制度要点》等为依据,检查内容主要包括医疗核心制度执行情况、病历质量、医疗重点工作落实情况、“三合理”规范执行、医院感染管理工作等.二、主要成绩从检查情况看,绝大多数科室对推进“医疗质量万里行"活动及医疗重点工作的积极性明显提升,针对前期明查暗访中存在的问题与不足,做到认真梳理、及时整改,医疗质量和安全意识明显提高,医疗核心制度得到进一步落实,临床路径、处方点评等重点工作进一步推进,医院感染管理质量进一步提高,真正做到持续改进。

(一)医疗核心制度有力执行各科医务人员“持续改进质量、保障医疗安全”的意识明显增强。

各科针对前期检查中部分核心制度执行不力的问题,加强医疗核心制度的培训考核工作,医务人员对医疗核心制度掌握与执行度有了显著提高。

1、医师值班与交接班制度所查科室都能实行24小时在岗的三级医师负责制,住院医师担任第一线的具体工作,主治医师、副主任医师、能切实履行各自的职责。

部分科室努力克服值班人员不足的情况,医务人员主动加班,杜绝了由值班问题带来的医疗隐患。

值班医师能认真履行职责,重点病人床前交接,急诊病人及时诊查,病区病房认真巡视,交班报告认真书写等均基本到位。

药剂科、检验科、输血科、B超室、影像科等科室均建立了24小时备班制度。

2、三级医师查房制度各科上级医师能做到患者入院48小时内首次查房,病危病人24小时查看,急、危抢救病例随到随看;对于手术病人,大多数手术者能于手术前一天和手术后三天内密切观察病人病情变化。

科主任或主任医师对新入院、重危病人的诊断和治疗计划能认真审查,由科主任或审定,同时,科主任能认真检查医疗、护理等工作质量及各种制度执行情况。

医疗质量安全事件报告暂行规定(卫医管发〔2016〕4号)医疗质量安全事件报告暂行规定(卫医管发〔2016〕4号) 各省、自治区、直辖市卫生厅局,新疆生产建设兵团卫生局,部直属有关单位,部属(管)医院:为建立健全医疗质量安全事件报告和预警制度,指导医疗机构妥善处置医疗质量安全事件,推动持续医疗质量改进,切实保障医疗安全,我部组织制定了《医疗质量安全事件报告暂行规定》。

现印发给你们,请认真组织实施。

各地在贯彻实施工作中有何意见和建议,请及时联系我部医疗服务监管司。

第一章总则第一条为建立健全医疗质量安全事件报告制度,提高医疗质量安全事件信息报告的质量和效率,指导医疗机构妥善处置医疗质量安全事件,推动持续医疗质量改进,切实保障医疗安全,根据《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》等法律、法规,制定本规定。

第二条医疗质量安全事件是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,由于诊疗过错、医药产品缺陷等原因,造成患者死亡、残疾、器官组织损伤导致功能障碍等明显人身损害的事件。

第三条卫生部负责全国医疗质量安全事件信息报告管理工作。

县级以上地方卫生行政部门(含中医药管理部门)负责本辖区内医疗质量安全事件信息报告管理工作。

第四条各级各类医疗机构应当按照本规定报告医疗质量安全事件信息,不得瞒报、漏报、谎报、缓报。

第二章报告要求第五条医疗质量安全事件实行网络在线直报。

卫生部建立全国统一的医疗质量安全事件信息报告系统(以下简称信息系统),信息系统为各级卫生行政部门分别设立相应权限的数据库。

第六条根据对患者人身造成的损害程度及损害人数,医疗质量安全事件分为三级:一般医疗质量安全事件:造成2人以下轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍或其他人身损害后果。

重大医疗质量安全事件:(一)造成2人以下死亡或中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍;(二)造成3人以上中度以下残疾、器官组织损伤或其他人身损害后果。

护理安全〔不良〕事件、事故管理方法为了增强护理人员的风险管理意识,减少护理缺陷的发生,持续改良护理质量,根据2016《医疗缺陷管理方法》文件精神,结合医院实际,修订管理方法。

一、非惩罚性护理不良事件报告制度及激励机制〔一〕不良事件报告原则及意义非惩罚性、主动性报告的原则:护理部鼓励护理人员主动、自愿报告不良事件,包括本人的或本科室的,也可报告其他人或其他科室的,对主动报告的科室和个人的有关信息,护理部将严格保密。

全院护理人员要提高主动报告护理不良事件的意识,通过报告不良事件,及时发现潜在的不安全因素,可有效防止护理过失与纠纷的发生,保障病人安全,不良事件的全面报告,有利于发现医院安全系统存在的不足,提高医院系统安全水平,促进医院及时发现安全事故隐患,不断提高对错误的识别能力,不良事件报告后的信息共存,可以使相关人员从他人的过失中吸取经验教训,以免重蹈覆辙。

〔二〕上报形式1、书面报告:发现护理不良事件后24小时内,当事人或发现者按照要求将不良事件做好登记,填写《护理不良事件报告单》上报护理部。

2、紧急报告:发生严重不良事件时,护理人员应立即向护士长、科主任、总值班、护理部口头报告事件情况,并随后履行书面补报。

〔三〕激励和处罚机制1、鼓励自愿报告,对主动及时上报不良事件的人员或科室给予表扬并给予报告人保密。

2、对发生事件且主动上报,对病人未造成不良影响的个人,原则上不予惩罚.3、对发现事件,并及时采取补救措施的搭班护士,将予以奖励;雷同事件科内一月内发生2起以上的扣护士长100-200元。

3、不良事件发生后,不及时报告,虽未形成医疗纠纷,但被职能部门发现的,给予处罚人民币100-200元。

4、其余参照2016《医疗缺陷管理方法》文件执行。

二、护理不良事件分类及处理护理不良事件是指与护理相关的损伤,在诊疗护理过程中任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人痛苦和负担并可能引发护理纠纷或事故的事件。

包括护理事故、护理过失、护理缺陷。

医疗质量管理办法(2016年版)2016年7月26日,XXX主任会议讨论通过《医疗质量管理办法》,自2016年11月1日起施行。

第一章总则为了加强医疗质量管理、规范医疗服务行为、保障医疗安全,根据有关法律法规,制定本办法。

本办法适用于各级卫生计生行政部门以及各级各类医疗机构医疗质量管理工作。

XXX负责全国医疗机构医疗质量管理工作,县级以上地方卫生计生行政部门负责本行政区域内医疗机构医疗质量管理工作,XXX和军队卫生主管部门分别在职责范围内负责中医和军队医疗机构医疗质量管理工作。

医疗质量管理是医疗管理的核心,各级各类医疗机构是医疗质量管理的第一责任主体,应当全面加强医疗质量管理,持续改进医疗质量,保障医疗安全。

医疗质量管理应当充分发挥卫生行业组织的作用,各级卫生计生行政部门应当为卫生行业组织参与医疗质量管理创造条件。

第二章组织机构和职责XXX负责组织或者委托专业机构、行业组织制订医疗质量管理相关制度、规范、标准和指南,指导地方各级卫生计生行政部门和医疗机构开展医疗质量管理与控制工作。

省级卫生计生行政部门可以根据本地区实际,制订行政区域医疗质量管理相关制度、规范和具体实施方案。

县级以上地方卫生计生行政部门在职责范围内负责监督、指导医疗机构落实医疗质量管理有关规章制度。

XXX建立国家医疗质量管理与控制体系,完善医疗质量控制与持续改进的制度和工作机制。

各级卫生计生行政部门组建或者指定各级、各专业医疗质量控制组织落实医疗质量管理与控制的有关工作要求。

国家级各专业质控组织在XXX指导下,负责制订全国统一的质控指标、标准和质量管理要求,收集、分析医疗质量数据,定期发布质控信息。

省级和有条件的地市级卫生计生行政部门组建相应级别、专业的质控组织,开展医疗质量管理与控制工作。

医疗机构医疗质量管理实行院、科两级责任制。

医疗机构主要负责人是本机构医疗质量管理的第一责任人;临床科室以及药学、护理、医技等部门主要负责人是本科室医疗质量管理的第一责任人。

医疗安全不良事件报告一、事件背景近日,本院收到一起关于医疗安全不良事件的投诉。

投诉者称其在本院接受治疗过程中发生了严重的医疗事故,造成了不良后果。

为了全面调查事件的原因和经过,并及时进行处理和改进,特委托相关部门对该事件展开调查。

二、事件经过投诉者是一名50岁的女性患者,因胃痛症状多年,到我院胃肠科就诊。

医生诊断为慢性胃炎,并建议进行内镜检查以明确病因。

患者同意后进行了内镜检查,在检查完成后,医生告知检查结果显示有溃疡病变,需要进行治疗。

患者接受治疗后,在术后的恢复过程中出现了持续的呕吐和腹痛,症状严重影响了患者的生活质量。

经详细检查后发现,患者出现了术后并发症,导致了胃肠功能出现了严重的问题。

经过进一步调查,发现患者在接受内镜检查时,医护人员操作不当,导致了检查过程中的误操作;在手术过程中,麻醉医生对患者的身体情况评估不够充分,导致了手术风险的增加;在术后的处理中,护士对患者的病情变化反应迟钝,延误了治疗时机。

这些失误导致了患者术后并发症的发生,给患者带来了严重的后果。

三、问题探讨1. 医护人员操作不当,导致了内镜检查误操作。

医院是否对医护人员进行了充分的操作培训?是否有规范的操作流程和操作规范?2. 麻醉医生对患者的身体情况评估不够充分,导致了手术风险的增加。

医院是否对麻醉医生进行了足够的培训和评估?是否有严格的术前评估流程?3. 护士对患者的病情反应迟钝,延误了治疗时机。

医院是否对护士进行了充分的培训和评估?是否有规范的护理操作流程?四、改进措施1. 对医护人员进行再培训,加强操作技能和规范操作流程的培训,提高医护人员的专业水平和服务质量。

2. 对麻醉医生进行再培训,加强对患者的全面评估和风险评估的培训,确保手术安全和顺利进行。

3. 对护士进行再培训,加强对患者的病情观察和及时反应的培训,提高护士的护理水平和责任感。

4. 建立医疗安全管理机制,加强医疗安全学习和培训,提高医院医疗安全管理水平和服务质量。

医疗器械不良事件报告医疗器械不良事件报告是指在医疗器械使用过程中,如果出现任何不良反应或质量问题,都需要及时向国家药监局进行报告。

这一措施不仅可以保障患者的用药安全,还可以加强对医疗器械的监管,保证整个医疗行业的质量和安全水平。

以下是三个医疗器械不良事件报告的案例,引起了广泛的关注和反思。

第一个案例是2013年发生的“移植耳蜗事件”。

在华山医院进行的一次听力重建手术中,使用了一只有缺陷的耳蜗。

导致手术失败,患者丧失了正常的听力,这一事件引发了社会广泛的关注和舆论讨论。

最终,华山医院接受了严格的调查和整改,同时还启动了应急预案,进行了应急处理。

第二个案例是2017年发生的“盆底电切事件”。

在南京市妇幼保健院进行的一次分娩中,使用了有毛边缺陷的盆底电切器。

导致器械在使用过程中撕裂了孕妇的阴道和直肠,严重威胁了孕妇的生命安全。

最终,南京市妇幼保健院接受了严格的调查和整改,同时还高度重视医疗器械的品质和安全,加强了医疗器械的监管和管理。

第三个案例是2019年发生的“椎管内麻木事件”。

在一家医院为患者进行椎管内麻醉治疗时,由于使用的医疗器械存在瑕疵,导致患者出现了永久性的麻木现象。

造成了严重的后果,保护患者的安全和健康受到了严重威胁。

最终,该医院接受了调查和整改,同时还对医疗器械的选择和使用进行了重新审视和加强。

这三个案例的发生,反映出了医疗器械在使用过程中存在的一些问题和隐患。

在今后的工作中,我们需要通过更加细致的监管、更加完善的制度和更加高效的管理,进一步提高医疗器械的安全性和可靠性,确保患者的用药安全和医疗质量的保障。

另外,医疗器械不良事件报告也需要更加深入的宣传和普及。

所有医疗工作者、医院和药品制造商都应该加强对器械使用过程中的注意事项和不良反应的识别和报告,确保及时发现和纠正问题,保证整个医疗系统的品质和安全水平。

在医疗器械领域,质量和安全是首要考虑的因素。

医疗工作者、医院、监管部门和社会公众都应该共同努力,加强对医疗器械的监管和管理,加强对安全风险的识别和预防,同时还需要促进医疗器械行业的发展和创新,提高医疗器械的品质和水平,为广大患者带来更好的医疗服务和健康保障。

医疗质量事件通报与处理制度第一章总则第一条目的和依据为了加强医疗质量管理,提高医院医疗服务水平,保障患者权益,规范医疗质量事件的通报与处理程序,订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国卫生健康委员会医疗质量管理条例》等法律法规,并结合医院的实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于医院内全部科室、医务人员以及其他与医疗服务相关的人员。

第二章医疗质量事件的定义和分类第三条医疗质量事件的定义医疗质量事件是指在医疗服务过程中,由医院、医务人员或其他相关方引发的与医疗质量有关的负面事件。

第四条医疗质量事件的分类医疗质量事件分为四个等级:1.一级事件:指因医疗行为或医疗技术欠妥直接导致死亡、重点残疾或传染病暴发等严重后果的事件;2.二级事件:指因医疗行为或医疗技术欠妥导致严重不良后果但不满足一级事件的情况;3.三级事件:指因医疗行为或医疗技术欠妥导致轻度不良后果的情况;4.未达事件:指虽有医疗行为或医疗技术问题存在,但未导致不良后果或后果不明显的情况。

第五条发现医疗质量事件的责任1.医院各科室负责人有责任及时发现和汇报医疗质量事件;2.医务人员在工作中发现医疗质量问题时,应及时向所在科室负责人报告;3.患者及其家属有权向医院反映医疗质量问题,医院应予以受理并及时处理。

第六条医疗质量事件的通报途径1.发现医疗质量事件后,科室负责人应立刻向医院医务部门报告;2.医院医务部门收到报告后,应在24小时内进行初步核实,并决议是否立案调查;3.医院医务部门发现可能涉及患者权益的医疗质量事件,应及时通知患者及其家属;4.医院应建立医疗质量事件通报的书面料子,并进行存档。

第七条医疗质量事件的通报内容医疗质量事件的通报内容应包含以下信息:1.事件发生时间、地方、当事人以及涉及的医疗服务内容;2.事件影响范围、严重程度以及可能存在的患者权益受损情况;3.医院对事件的初步调查结果及处理看法;4.医院对患者及其家属的挽救措施和赔偿方案。

医院医疗质量安全(不良)事件报告制度与流程为了保障患者的医疗安全,减少不良事件的发生,本院特制定了医疗安全(不良)事件报告制度与流程。

该制度的具体内容如下:一、医疗质量安全(不良)事件的定义医疗质量安全不良事件是指在医院的临床诊疗活动和运行过程中,任何可能影响患者诊疗结果、增加患者痛苦和负担,可能引发医疗纠纷或医疗事故,以及影响医疗工作正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。

二、医疗质量安全(不良)事件的等级划分医疗质量安全(不良)事件根据事件的严重程度分为四个等级:Ⅰ级事件(警告事件):造成非预期死亡或是非疾病自然进展过程中永久性功能丧失,分为三个级别:1)一般医疗质量安全事件:造成2人以下轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍或其他人身损害后果。

2)重大医疗质量安全事件:造成2人以下死亡或中度以上残疾、器官组织损伤导致严重功能障碍或造成3人以上中度以下残疾、器官组织损伤或其他人身损害后果。

3)特大医疗质量安全事件:造成3人以上重度残疾或死亡。

Ⅱ级事件(不良后果事件):在疾病医疗过程中因诊疗活动而非疾病本身造成的病人机体与功能损害。

Ⅲ级事件(未造成后果事件):虽然发生了错误事实,但未给病人机体与功能造成任何损害或有轻微后果而不需任何处理可完全康复。

Ⅳ级事件(隐患事件):由于及时发现并修正错误,未形成损害后果和事实影响。

三、医疗质量安全(不良)事件报告的原则Ⅰ级和Ⅱ级事件属于必须报告范畴,报告原则应遵照国务院《医疗事故处理条例》(国发[1987]63号)以及卫生部《医疗质量安全事件报告暂行规定》执行。

Ⅲ、Ⅳ级事件报告具有主动性和非处罚性的特点,属鼓励上报范畴。

1、主动性:科室和个人自愿参与主动报告不良事件;2、非处罚性:报告内容不作为对报告人或他人违章处罚的依据,也不作为对所涉及人员和部门处罚的依据。

3、保密性:可根据报告人意愿采取保密措施。

四、受理部门及相关职责为使制度得到切实落实,明确不良事件报告牵头部门为医务处,责任部门为医务处、护理部、药学部、院感处、医疗装备处、保卫科、后勤处等职能科室并实行归口管理。

国家卫生计生委、国家发展改革委、工业和信息化部等关于印发2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点的通知【法规类别】卫生综合规定【发文字号】国卫医函[2016]172号【发布部门】国家卫生和计划生育委员会国家发展和改革委员会(含原国家发展计划委员会、原国家计划委员会)工业和信息化部【发布日期】2016.06.24【实施日期】2016.06.24【时效性】现行有效【效力级别】XE0303国家卫生计生委、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人力资源社会保障部、商务部、税务总局、工商总局、食品药品监管总局关于印发2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点的通知(国卫医函〔2016〕172号)各省、自治区、直辖市卫生计生委、发展改革委、物价局、工业和信息化主管部门、财政厅(局)、人力资源社会保障厅(局)、商务厅(局)、国家税务局、工商局、食品药品监管局,新疆生产建设兵团卫生局、发展改革委、物价局、工业和信息化委员会、财政局、人力资源社会保障局、食品药品监管局:现将《2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

国家卫生计生委国家发展改革委工业和信息化部财政部人力资源社会保障部商务部税务总局工商总局食品药品监管总局2016年6月24日2016年纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作要点为贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中、四中、五中全会和中央纪委第六次全会精神,全面推进健康中国战略目标,坚持“管行业必须管行风”和“一岗双责”加强卫生计生行风建设,切实维护人民群众的健康权益,根据《纠正医药购销和医疗服务中不正之风专项治理工作实施意见》,制定本要点。

一、实行医药购销全过程规范管。

质量报告医疗安全不良事件分析报告作者齐艳艳, 崔明珠, 张加强, 巫春艳, 杨亚利, 支慧, 张伟(河南省人民医院麻醉与围术期医学科)医疗安全(不良)事件(简称不良事件)是指在医疗机构运行和医疗活动中对患者安全、医务人员安全和医疗机构医疗安全造成或即将造成不良影响的事件[1]。

为了进一步加强医疗安全管理, 促进医疗质量的持续改进, 保障医疗安全, 2017年, 我院制定了《不良事件上报制度和工作流程》。

我科为了配合医院不良事件上报工作, 制定了科室内非处罚性不良事件上报制度。

2018年度, 我科共上报不良事件75例。

现将我科不良事件进行总结分析, 以利于消除麻醉安全隐患, 防范医疗事故及医疗纠纷, 为提高医疗质量提供可靠依据。

1 2018年度不良事件数据汇总1.1不良事件上报例数2018年我科共上报不良事件75例, 每月例数见图1。

图1 2018年每月不良事件例数1.2不良事件分类医疗机构应按照不良事件发生前能否预防, 分为可预防和不可预防的不良事件(医疗事故处理条例未提及不可预防的范围)[2]。

2018年不良事件按能否预防进行分类(图2)。

图2 按不良事件能否预防分类不良事件还应按照事件发生的风险要素、管理范畴、机构设置进行分类[1], 至少包含医疗类、护理类、药品类、器械设备设施类等不良事件。

2018年不良事件按发生的风险要素和管理范畴进行分类(图3)。

图3 按不良事件发生的风险要素、管理范畴分类1.3不良事件发生场所涉及麻醉相关的场所分布广泛,有手术间、预麻间、麻醉恢复室(PACU)、病房等。

2018年不良事件按其发生场所进行分类(图4)。

图4 不良事件按发生场所分类1.4不良事件分级根据不良事件造成的后果可其分为4级:Ⅰ级为警告事件;Ⅱ级为不良后果事件;Ⅲ级为未造成后果事件;Ⅳ级为隐患事件[1],2018年不良事件按其分级情况进行分类(图5)。

图5 按不良事件分级分类1.5不良事件汇报人员分类麻醉科的主要工作人员主体为麻醉医生和麻醉护士,不良事件的汇报主体也由麻醉医生和麻醉护士组成,因此,我们根据不良事件汇报人员进行了分类(图6)。

‘中国卫生质量管理“第28卷 第3期(总第160期)2021年03月C h i n e s eH e a l t hQ u a l i t y M a n a ge m e n t V o l .28N o .3(S N160) M A R .2021 ㊃41 ㊃D O I :10.13912/j .c n k i .c h qm.2021.28.3.13霍添琪 尹 畅* 通信作者:尹 畅国家卫生健康委医院管理研究所 北京 100044栏目主编:李永斌医学博士,副研究员,中国医院协会副秘书长㊂主持国家社会科学青年基金1项,主持研制‘中国医院患者安全目标“,参编‘医院管理指南“‘中国医院协会医院质量安全管理标准“‘中国医院评价报告“等,以第一作者在H e a l t hA f f a i r s 发表论文1篇,在中文核心期刊发表论文30余篇㊂我国医疗安全(不良)事件管理现状分析及思考霍添琪 尹 畅*ʌ摘 要ɔ 通过梳理我国医疗安全(不良)事件管理相关政策要求和工作现状,发现存在问题,提出如下建议:基于信息化数据管理的医疗安全(不良)事件定义及分级分类标准化,发挥医疗安全(不良)事件在质量持续改进管理体系中的作用,实施医疗安全(不良)事件闭环管理,加强医疗机构患者安全文化建设,高度关注并帮助第二受害者㊂ʌ关键词ɔ 医疗安全事件;不良事件;医疗差错;患者安全中图分类号:R 197.32 文献标识码:AA n a l y s i s a n dT h i n k i n g o n t h eC u r r e n t S i t u a t i o n o fM e d i c a l S a f e t y (A d v e r s e )E v e n t sM a n a g e m e n t i nC h i n a /H U OT i a n q i ,Y I NC h a n g .//C h i n e s eH e a l t h Q u a l i t y M a n a ge m e n t ,2021,28(3):41-43A b s t r a c t B y c o m b i n g t h em e d i c a l s af e t y (a d v e r s e )e v e n t sm a n ag e m e n t r e l e v a n t p o l i c y r e qu i r e m e n t s a n d p r e s e n t s i t u a t i o n ,t h e e x i s t e d p r o b l e m sw e r ed i s c o v e r e d .T h e f o l l o w i n g s u g g e s t i o n sw e r e p u t f o r w a r d :m e d i c a l s a f e t y (a d v e r s e )e v e n t d e f i n i t i o na n d c l a s s i f i c a t i o n s t a n d a r d i z a t i o n b a s e d o n i n f o r m a t i o n d a t am a n a g e m e n t ,p l a y t h e r o l e o fm e d i c a l s a f e t y (a d v e r s e )e v e n t s i n t h e c o n t i n u -o u s q u a l i t y i m p r o v e m e n tm a n a g e m e n ts y s t e m ,i m p l e m e n tc l o s e d-l o o p m a n a g e m e n to fm e d i c a l s a f e t y (a d v e r s e )e v e n t s ,a n d s t r e n g t h e n t h e c o n s t r u c t i o n o f p a t i e n t s a f e t y c u l t u r e i nm e d i c a l i n s t i t u t i o n s ,p a y m o r e a t t e n t i o n t o t h e s e c o n d v i c t i m a n d h e l pt h e m.K e y w o r d s M e d i c a l S a f e t y E v e n t s ;A d v e r s eE v e n t ;M e d i c a l E r r o r ;P a t i e n t S a f e t yF i r s t -a u t h o r 's a d d r e s s N a t i o n a l I n s t i t u t e o fH o s p i t a lA d m i n i s t r a t i o n ,N H C ,B e i j i n g,100044,C h i n a 医疗安全(不良)事件是指在医院内被工作人员主动发现的,除患者自身疾病自然过程外的各种因素所致的不安全或不良事件㊂它一般分为两类:一类是需及时处置的或无需处置的及尚未形成事实的隐患,其可通过开展质量持续改进活动而避免发生;另一类是患者诊疗过程中意外发生的㊁不希望发生的或有潜在危险的事件/错误(国家法律法规明文规定医院应当署名通报的事件除外)[1]㊂目前,医疗安全(不良)事件的报告和处置,已是世界卫生组织关注的焦点[2]㊂本研究梳理了我国医疗安全(不良)事件管理工作,提出进一步管理方向,供医务管理者参考㊂1 政策背景2002年起,我国各级卫生行政部门及医疗机构按照‘重大医疗过失行为和医疗事故报告制度的规定“(卫医发 2002 206号)和‘关于统一使用重大医疗过失行为和医疗事故报告工作软件的通知“(卫办医函 2002 387号)要求,使用原重大我国医疗安全(不良)事件管理现状分析及思考 霍添琪 尹 畅‘中国卫生质量管理“第28卷 第3期(总第160期)2021年03月㊃42 ㊃ C h i n e s eH e a l t hQ u a l i t y M a n a ge m e n t V o l .28N o .3(S N160) M A R .2021医疗过失行为和医疗事故报告工作软件报告相关信息㊂2007年,原卫生部将 鼓励主动报告医疗安全(不良)事件 作为患者安全目标 一项重要内容提出,全国各级医疗机构逐步探索并先后建立院内不良事件报告系统㊂但由于尚未出台关于医院如何建立㊁实施报告系统的官方模式和指导性文件,普遍存在制度不完善㊁医务人员依从性差㊁报告例数少㊁事件分析反馈不及时和系统改进作用尚未充分发挥等问题[3]㊂2011年,‘重大医疗过失行为和医疗事故报告制度的规定“(卫医发 2002 206号)废止,原卫生部发布‘医疗质量安全事件报告暂行规定“(卫医管发 2011 4号),并组织开发了医疗质量安全事件信息报告系统,发布‘关于统一使用医疗质量安全事件信息报告系统的通知“(卫办医管函 2011 337号)要求于2011年5月1日起统一使用该系统对医疗质量安全事件进行强制上报㊂同时,由原卫生部医政司主管㊁中国医院协会承办的 医疗安全(不良)事件自愿报告系统 开通,各医疗机构可自愿上报本机构发生的医疗安全(不良)事件,2013年,该系统转由原国家卫生计生委医院管理研究所承办,并于2017年11月更名为 医疗安全报告和学习系统㊂2016年9月,原国家卫生计生委发布‘医疗质量管理办法“,对医疗机构不良事件报告及管理提出要求㊂2018年4月,国家卫生健康委员会(以下简称 国家卫健委 )发布‘关于进一步加强患者安全管理工作的通知“(国卫办医发 2018 5号),进一步提出患者安全工作任务㊂2018年5月,中国医院协会发布‘医疗安全不良事件管理标准“团体标准(T /C HA S 10-4-6-2018),涵盖范围㊁规范性引用文件㊁术语和定义㊁关键要素㊁要素定义等5部分核心内容㊂我国医疗安全(不良)事件管理由政府主导逐步向政府主导㊁社会协同㊁公众参与的患者安全工作格局转变㊂2 医疗安全(不良)事件管理现状与问题2.1 医疗安全(不良)事件管理受到广泛重视近年来,随着医院评审标准中关于医疗安全(不良)事件条款的出台以及‘医疗质量管理办法“‘关于进一步加强患者安全管理工作的通知“的颁布,不良事件管理逐步得到各级各类医疗机构的重视㊂医疗机构均按照要求建立本机构医疗安全(不良)事件上报系统,并进行数据上报及管理㊂自2017年开始,为了解全国医疗安全(不良)事件发生情况,国家卫健委医政医管局在全国医疗质量抽样调查中增加了对 医疗安全(不良)事件/错误 的调查,结合 医疗安全报告和学习系统 中对不良事件过程的质量分析,在每年度‘国家医疗服务与质量安全报告“中发布,为各级各类医疗机构的医疗安全(不良)事件管理与持续改进提供基线数据㊂2.2 尚未制定统一的医疗安全(不良)事件定义㊁分类国家标准目前,国家卫健委已发布的相关法律法规政策对 医疗不良事件 的定义和标准尚不明确,且缺乏较权威的分类方法㊂中国医院协会 医疗安全(不良)事件报告系统 根据级别将医疗不良事件分为 警告事件 不良事件 未造成后果事件 和 隐患事件 [4],重建为 医疗安全报告和学习系统 后,在原4级事件基础上,按照给患者造成损害的轻重程度,进一步细化为 A-I 9等㊂2018年,中国医院协会发布的‘医疗安全不良事件管理标准“团体标准中对不良事件定义㊁分类等相关内容进一步明确,但因为团体标准效力有限,尚未在国内形成统一的标准分级体系,以及对患者损害程度㊁分类与各医疗单位应用的患者安全术语㊁分级㊁特征等界定,国家层面权威的医疗安全(不良)事件规范㊁标准依然缺失㊂2.3 仍需进一步加强防控管理‘2018年国家医疗服务与质量安全报告“显示,参与全国医疗质量抽样调查的医疗机构的不良事件发生率(即每百名出院人次不良事件/错误发生情况,包括主动(署名)上报及院内系统(匿名)上报)仅为0.61%,其中三级公立为0.59%,二级公立为0.62%,三级民营为0.93%,二级民营为0.69%[1],较国内外文献报道的不良事件发生率差距较大㊂这一方面与缺乏统一的不良事件定义㊁分类体系有关,另一方面也反映了医疗机构和医务人员对不良事件/错误的认识仍不到位,虽采取了多种方法鼓励上报,但尚未形成相应的安全文化,导致其重视程度和参与度均不高㊂此外,从患者层面而言,患者对不良事件的认识薄弱,无法主动参与其中,在一定程度上也影响了不良事件上报㊂2.4 缺失对第二受害者的关注医疗不良事件在造成患者承受更多伤害和痛苦的同时,也会严重影响医务人员的工作㊁家庭和个人生活,因此将受到不良事件影响的医务人员称为第二受害者[5-6]㊂不良事件发生后,医疗机构往往关注患者的生理损害和精神压力,采用多种措施减轻患者的损失和痛苦,但作为第二受害者的医务人员承受的伤害㊁压力㊁痛苦和声誉损失则较少被关注㊂发生严重医疗不良事件的医务人员通常存在焦虑等消极情我国医疗安全(不良)事件管理现状分析及思考霍添琪 尹 畅‘中国卫生质量管理“第28卷 第3期(总第160期)2021年03月C h i n e s eH e a l t hQ u a l i t y M a n a ge m e n t V o l .28N o .3(S N160) M A R .2021 ㊃43 ㊃绪甚至丧失专业信心,这严重影响了其职业生涯规划和成长[7-8]㊂要做好医疗不良事件管理和质量提升,必须将医疗不良事件对第二受害者的损害作为关注的重要内容㊂3 思考与建议3.1 医疗安全(不良)事件定义及分级分类标准化当前,多数医疗机构虽在进行医院内部的医疗安全(不良)事件管理,但使用的不良事件定义及分级分类体系不尽相同,部分甚至还在沿用 医疗安全(不良)事件报告系统 未改版前的标准,致使其无法形成统一的管理信息,也无法获得有效的㊁全国范围内的基线数据,这将严重制约管理人员对患者安全数据的报告㊁追踪㊁分析和统计㊂建议国家层面尽快出台统一的不良事件定义及分级分类标准,明确相关指标定义及内涵,确保全国医疗安全(不良)事件管理指标标准化㊂3.2 发挥医疗安全(不良)事件在质量持续改进管理体系中的作用持续改进的质量管理理念已逐渐深入人心㊂持续改进的第一步就是发现问题,医疗安全(不良)事件管理恰恰就提供了一个发现问题/缺陷的机会㊂因此,医疗机构应培养医务人员定期评估的习惯,根据相关质量管理标准和流程识别医疗不良事件,并进行妥善处理,如对医疗不良事件进行根本原因分析,并提出针对性改善措施[9],以充分发挥医疗安全(不良)事件在质量持续改进管理体系中的重要作用㊂3.3 实施医疗安全(不良)事件闭环管理当前,国家层面仅调查的是各类医疗不良事件/错误发生例数㊂而医疗安全(不良)事件的管理,不能局限于发生数量,还应包括患者的基本信息㊁诊疗信息㊁事件等级及严重程度㊁不良事件过程指标㊁不良反应/获得性疾病情况㊁涉及药品或器材名称㊁事件当事人情况㊁事件报告人情况及预防措施㊁方法等,通过实施闭环管理,以掌握更多有效信息,进行持续改进㊂3.4 加强医疗机构患者安全文化建设医务人员良好的患者安全文化意识与提高医疗质量㊁改善患者安全密切相关,创造积极的患者安全文化可以减少不良事件的发生[10-11]㊂一方面,医疗机构要重视文化建设的导向作用,将患者安全理念融入医务人员日常行为中,引导其自觉执行各项核心制度和操作规程,加强风险管理;另一方面,医疗机构应建立畅通㊁非惩罚的医疗不良事件报告制度,鼓励不同科室或部门联合解决患者安全问题,善用国家上报平台进行数据收集㊁分析㊁比较,将医疗不良事件上报作为医疗机构质量安全管理的重要手段㊂3.5 高度关注并帮助第二受害者医疗机构要明确与医疗不良事件当事患者的沟通程序,组建专业队伍,建立标准化沟通模式,避免第二受害者因情景重现而进一步加剧损害㊂可对医务人员采用创伤知情方法和开展抗逆力培训,帮助医务人员抵御压力源并从中恢复,教会第二受害者如何面对并获得成长,提高其抗压能力;也可通过社会工作者组织㊁系统支持体系等方式为第二受害者提供帮助和支持[12],但需注意对第二受害者隐私权等合法权益的保护㊂参考文献[1] 国家卫生健康委员会.2018年国家医疗服务与质量安全报告[M ].北京:科学技术文献出版社,2019:668.[2] H a g i w a r a MA ,M a gn u s s o n C ,H e r l i t z J ,e t a l .A d v e r s e e v e n t s i n p r e h o s pi t a l e m e r g e n c y c a r e :a t r i g g e r t o o l s t u d y [J ].B M C E m e r g e n c y Me d i c i n e ,2019,19(1):1-2.[3] 崔 颖,席修明,张进生,等.医疗安全不良事件报告的现状调查及影响因素分析[J ].中国医院管理,2013,33(10):13-15.[4] 魏 斌,田卓平.医疗不良事件S H 9分类法及其现实意义[J ].中国医院,2011,15(1):44-45.[5] C h r i s t o f f e r s e n L ,T e i g e n J ,R φn n i n g s t a dC .F o l l o w i n g -u p m i d w i v e sa f -t e r a d v e r s e i n c i d e n t s :h o wf r o n t -l i n em a n -a g e m e n t p r a c t i c e sh e l p se c o n d v i c t i m s [J ].M i d w if e r y,2020,85:102669.[6] E s pe r a n z aL ,D u r ánG ,M a n s o JA.H e a l t h c a r e p r of e s s i o n a la ss e c o n dv i c t i m i nh e a l t h c a r e i n j u r i e s [J ].M e d i c i n aC l ín i c a :E n g-l i s hE d i t i o n ,2020,154(3):5-6.[7] 韩 燕,钱一平,侯学媛,等.严重医疗不良事件中第二受害者认知与心理体验的质性研究[J ].中华现代护理杂志,2020,26(4):486-490.[8] S i r r i ye h R ,L a w t o n R ,G a r d n e r P ,e ta l .C o p i n g w i t h m e d i c a le r r o r :as ys -t e m a t i c r e v i e wo f p a p e r s t o a s s e s s t h e e f f e c t s o f i n v o l v e m e n t i n m e d i c a le r r o r so nh e a l t h -c a r e p r o f e s s i o n a l s 'p s y c h o l o g i c a lw e l l -b e i n g [J ].Q u a l i t y &S a f e t y in H e a l t hC a r e ,2010,19(6):43.[9] 郑双江,徐 玲,肖明朝.我国患者安全推进举措与思考[J ].中国医院,2020,24(5):26-28.[10] 赵忻怡,张 泉,王 岳.我国患者安全现状与因应之道[J ].医学与哲学,2019,40(12):1-5.[11] 肖清平,肖明朝,赵庆华,等.国外护理院患者安全文化测评研究进展及启示[J ].中国护理管理,2015,15(5):637-640.[12] 杨 巧,郑双江,陈登菊,等.应关注患者安全事件中第二受害者的支持需求[J ].中国卫生质量管理,2018,25(3):38-41. 收稿日期:2020-04-22修回日期:2020-06-18责任编辑:黄海凤。

医疗不良事件报告制度的通知为了提高我院医疗质量和安全,保障患者权益,依据《中华人民共和国侵权责任法》、《医疗事故处理条例》、《三级医院等级评审标准和细则》等相关法律法规,结合我院实际情况,特制定本医疗不良事件报告制度。

一、目的1. 增强全院职工的医疗风险防范意识,及时发现不良事件和安全隐患。

2. 有效防范医疗缺陷,保障患者利益,确保医疗质量和医疗安全。

3. 规范医疗不良事件的报告程序,提高处理效率。

二、适用范围本制度适用于全院医疗、护理、医技、药事、后勤保障人员。

凡发生或发现有关患者的不良事件,以及任何对患者安全有危害的潜在事件,均有责任上报。

三、医疗不良事件的定义医疗不良事件是指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中,任何可能影响患者的诊疗结果、增加患者的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故,以及影响医疗工作的正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。

四、医疗不良事件的分类根据医疗不良事件所属类别不同,划分为以下几类:1. 医疗信息传递错误事件:医师、护理、医技判定意见错误、医嘱错误(口头及书面、其它传递方式错误)。

2. 治疗错误事件:患者、部位、器材、剂量等选择错误及不认真查对事件。

3. 方法技术错误事件:遗忘、未治疗、延期、时间或程序错误、不必要的治疗。

4. 设备故障事件:设备损坏、故障、过期等导致的不良事件。

5. 环境安全事件:医院环境存在安全隐患,可能导致患者受伤或病情加重。

6. 药物不良事件:药物使用不当、药物相互作用、药物过敏等导致的不良事件。

7. 护理不良事件:护理操作失误、护理记录错误等导致的不良事件。

8. 感染控制事件:医院感染控制不到位,导致患者感染或病情加重。

9. 其它可能导致患者伤害或病情加重的不良事件。

五、医疗不良事件的报告程序1. 发现或发生医疗不良事件后,当事人应及时向所在科室负责人报告,并填写《医疗不良事件报告表》。

2. 科室负责人应在接到报告后2小时内,向医务科或护理部报告,并提交《医疗不良事件报告表》。

医疗事故及不良事件通报处理制度第一章总则第一条为了加强医疗事故及不良事件的通报和处理工作,保障患者的权益和安全,提高医疗服务质量,订立本制度。

第二条本制度适用于本医院内发生的全部医疗事故及不良事件的通报和处理工作。

第三条医疗事故及不良事件通报和处理工作必需依法、科学、公正,重视事实真相的查明,有序、高效地解决问题。

第二章通报和登记第四条医院应建立健全医疗事故及不良事件的通报和登记制度,实行分类登记和统一管理。

第五条医院应设立医疗事故及不良事件通报与处理的管理岗位,并明确岗位职责,确保通报和处理工作的有效开展。

第六条医院应建立医疗事故及不良事件通报的途径和渠道,包含但不限于书面报告、电话通知、电子邮件等方式,确保患者和工作人员能够及时报告事件。

医院应建立医疗事故及不良事件登记表,对每起事件进行认真记录,包含事件的时间、地方、人员、过程、原因、后果等内容,并保存相关的证据料子。

第三章调查和评估第八条医院应成立医疗事故及不良事件调查评估小组,由相关部门的专业人员构成,负责对事件进行调查和评估。

第九条调查评估小组应依照科学、公正、客观、全面的原则进行调查和评估工作,尽快查明事件的原因和责任。

第十条调查评估小组应依据法律法规和相关规定,手记事件的相关证据和资料,开呈现场勘查,听取当事人的叙述和证词,进行理化检验和鉴定等必需的工作。

第十一条调查评估小组应当对事件的原因、责任和后果等进行科学分析和评估,提出相应的处理看法,并将评估报告提交本院院领导。

第四章处理和问责第十二条医院应依据调查评估小组的评估报告,对医疗事故及不良事件进行处理和问责。

第十三条对于事故责任人,医院将依法依规进行相应的惩罚和处理,包含但不限于警告、记过、降职、停止劳动合同等措施,并可能承当相应的法律责任。

医院应对医疗事故及不良事件的相关责任人进行追责和问责,包含但不限于医务人员、行政人员和管理人员等。

第十五条医院应及时向患者及其家属通报事件的调查结果,并依据调查评估报告的建议,采取相应措施向患者赔偿或供应帮忙。