临界胶束浓度的测定方法()

- 格式:doc

- 大小:27.50 KB

- 文档页数:2

电导法测定水溶性表面活性剂的临界胶束浓度一、实验目的1、用电导法测定阴离子型表面活性剂十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度(CMC),加深对表面活性剂性质的理解。

2、掌握电导仪的使用方法。

3、了解测量CMC的各种实验方法。

二、实验原理本实验通过水溶性表面活性剂的临界胶束浓度的测定掌握一些电化学测定方法。

表面活性剂是具有明显“两亲”性质的分子,既含有亲油的长链或支链(大于10-12个碳原子)非极性烷基,称为尾基,又含有亲水的极性基团(通常是离子化的) ,称为头基。

若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂②阳离子型表面活性剂③非离子型表面活性剂当表面活性剂溶于水中后,低浓度时呈分子状态分散在水中。

当溶液浓度增加到一定程度时,许多表面活性剂分子不但定向地吸附在水溶液表面,而且还会在溶液中发生定向排列而形成胶束。

随着表面活性剂在溶液中浓度的增长,球形胶束还可能转变成棒形胶束,以至层状胶束。

后者可用来制作液晶,它具有各向异性的性质。

表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度,以CMC表示。

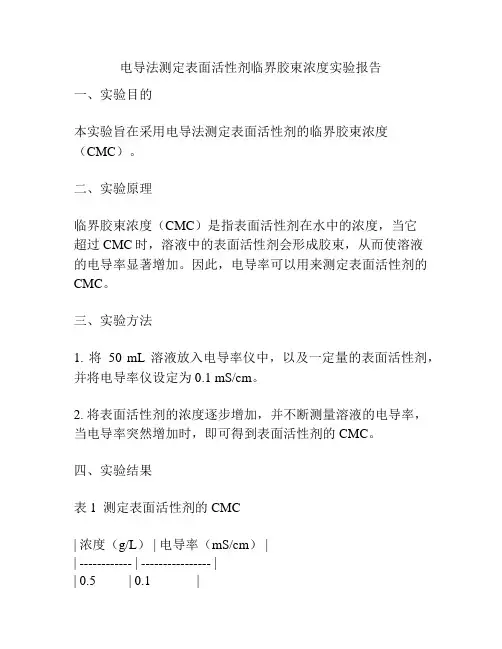

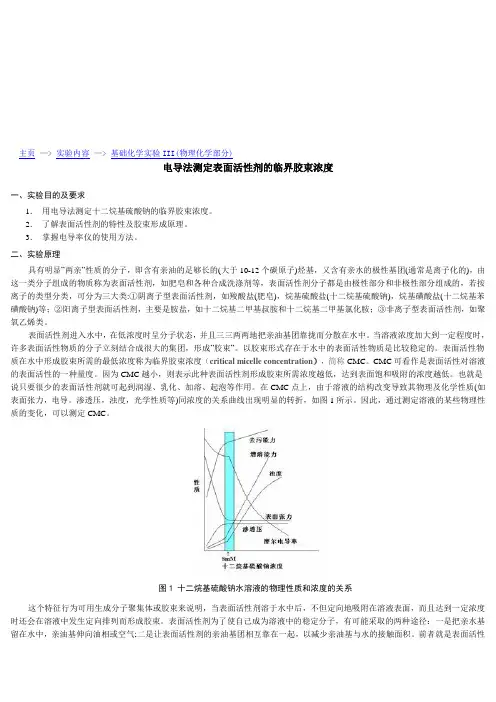

在CMC点上,由于溶液的结构改变导致其物理及化学性质(如表面张力、蒸气压、电导率、渗透压、浊度、增溶作用、去污能力、光学性质等) 与浓度的关系曲线出现明显转折,如图1所示。

这个现象是测定CMC的实验依据,也是表面活性剂的一个重要特性。

只有在表面活性剂的浓度稍高于其临界胶束浓度时,才能充分发挥其作用(润湿、乳化、去污、发泡等), 所以CMC是表面活性剂的一种重要量度。

图2 表面活性剂水溶液的物理性质和浓度关系浓度表面活性剂溶液的性质测定表面活性剂溶液的CMC 有各种方法,如表面张力法、电导法、染料法、增溶作用法等。

对于离子型表面活性剂溶液,当溶液浓度很稀时,电导率k 、摩尔电导率Λm 随浓度的变化规律和强电解质一样;但当溶液浓度达到临界胶束浓度时,随着胶束的生成,电导率发生改变,摩尔电导急剧下降(如图2、3)。

电导法测定表面活性剂临界胶束浓度实验报告

一、实验目的

本实验旨在采用电导法测定表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)。

二、实验原理

临界胶束浓度(CMC)是指表面活性剂在水中的浓度,当它

超过CMC时,溶液中的表面活性剂会形成胶束,从而使溶液

的电导率显著增加。

因此,电导率可以用来测定表面活性剂的CMC。

三、实验方法

1. 将50 mL溶液放入电导率仪中,以及一定量的表面活性剂,并将电导率仪设定为0.1 mS/cm。

2. 将表面活性剂的浓度逐步增加,并不断测量溶液的电导率,当电导率突然增加时,即可得到表面活性剂的CMC。

四、实验结果

表1 测定表面活性剂的CMC

| 浓度(g/L) | 电导率(mS/cm) |

| ------------ | ---------------- |

| 0.5 | 0.1 |

| 1.0 | 0.2 |

| 1.5 | 0.3 |

| 2.0 | 0.45 |

| 2.5 | 0.6 |

| 3.0 | 0.75 |

根据实验结果,表面活性剂的CMC为2.0 g/L。

五、实验总结

本实验采用电导法测定表面活性剂的CMC,结果表明,表面活性剂的CMC为2.0 g/L。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------临界胶束浓度(CMC)的测定一、实验目的(1)掌握用电导法测定表面活性剂 CMC 的方法(2)掌握电导率仪的使用二、实验原理SAA 溶液的许多物化性质随着胶束的形成而发生突变,因此临界胶束浓度(CMC)是SAA 表面活性的重要量度之一。

测定 CMC,掌握影响 CMC 的因素对于深入研究 SAA的物理化学性质十分重要。

CMC 是在一定温度下某 SAA 形成胶束的最低浓度。

通常以 mol/L 或 g/L 表示之。

一般离子 SAA 的 CMC 大致在 10-2-10-3mol/L 之间,非离子SAA 的 CMC 则在 10-4mol/L 以下,CMC 是衡量 SAA 的表面活性和SAA 应用中的一个重要物理量。

因为 CMC 越小,则表示此种 SAA 形成胶束所需浓度越低,因此改变表面性质,起到润湿,乳化,增溶,起泡等作用所需的浓度也越低。

右图表面一典型的 SAA 水溶液的物理化学性质随 C 变化的关系。

可明显看出:在所有物理性质的变化中皆有一转折点。

而此较转折点又都在一个不大的范围内;这就说明表面现象(表面张力及界面张力随浓度变化有转折点)。

与内部性质(如当量电导、渗透压、以及去污浊度等)有统一的1/ 9内在联系。

离子型 SAA 是由亲水的无机离子和亲油的有机离子构成的离子化合物,如同典型的无机盐一样,其在稀水溶液中分别以正负离子形式存在。

因而在稀水溶液中,电导率随 C 上升,但到达一定浓度后,出现一转折点,直线逐渐变缓。

三、实验仪器、药品仪器:电导率仪烧杯(100ml、7 个)温度计(2 支)容量瓶(250ml,7 只)药品:SAA(1631)、蒸馏水---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------3/ 9四、实验步骤 1、分别配制 1631 的水溶液浓度为:4.00X10-4、5.140X10-4、6.70X10-4、8.20X10-4、10.85X10-4、13.6X10-4、16.54X10-4mol/L 的溶液各 250ml 2、将其在25℃、30℃、35℃恒温→测定各溶液的电导率(由稀→浓)→取 3 次测量值的平均值 3、作 K-C 曲线 4、由 K-C 曲线求不同 t 下的 CMC 值五、药品常数十六烷基三甲基溴化铵(1631):是阳离子 SAA、分子式:C16H33(CH3)3NBr 分子量:364.446 熔点:250-237℃,水溶性:13g/L(20℃)性质:呈白色或浅黄色结晶至粉末状,易溶于异丙醇、可溶于水、振荡时产生大量泡沫,具有优良的渗透、柔化、抗静电、生物降解性及杀菌消毒等功能。

表面活性剂临界胶束浓度测定应化118班于正风 1102010801摘要本文主要介绍了表面活性剂(以SDS为例)的几种物理性质以及其临界胶束浓度的几种测定方法。

包括测定原理、实验方法及方法特点, 并指出了SDS的林临界胶束浓度。

对于理解表面活性剂的性质有较好的参考价值。

关键词表面活性剂; 临界胶束浓度; 测定方法; 测定原理引言表面活性剂的临界胶束浓度(CMC)作为表面活性剂的表面活性的一种量度, 是其溶液性质发生显著变化的一个分水岭。

由于表面活性剂的一些理化性质在胶束形成前后会发生突变, 因而, 可借助此类变化来表征表面活性剂的CMC。

在药学领域中, 表面活性剂的大量研究工作都与各种体系的CMC测定有关。

常用的CMC测定方法有表面张力法、光散射法、染料增溶性、电导率法等。

但是, 不同理化性质对表面活性剂总浓度变化的响应范围和灵敏度不同, 导致用不同方法测得的CMC的值也各有不同。

本文介绍CMC测定技术的原理及简单的操作方法, 提供大量的物理参数及国内外的最新研究动态, 为表面活性剂在药学中的应用与开发提供理论支持。

临界胶束浓度的形成机制进入水中的表面活性剂分子随着其碳氢链逐渐增长, 它在水中达到一定浓度时, 溶液表面张力不再下降。

为了使整个溶液体系的能量趋于最低, 在溶液内部的双亲分子会自动形成极性基向水碳氢链向内的集合体, 这种集合体称为胶束或胶团 (M icelle), 形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度。

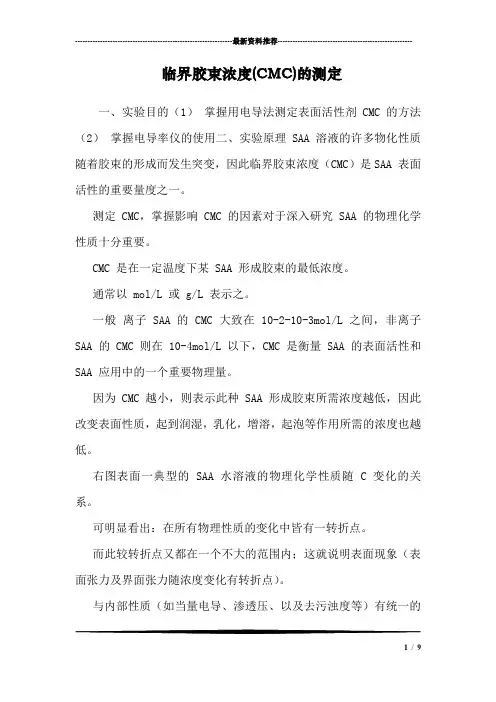

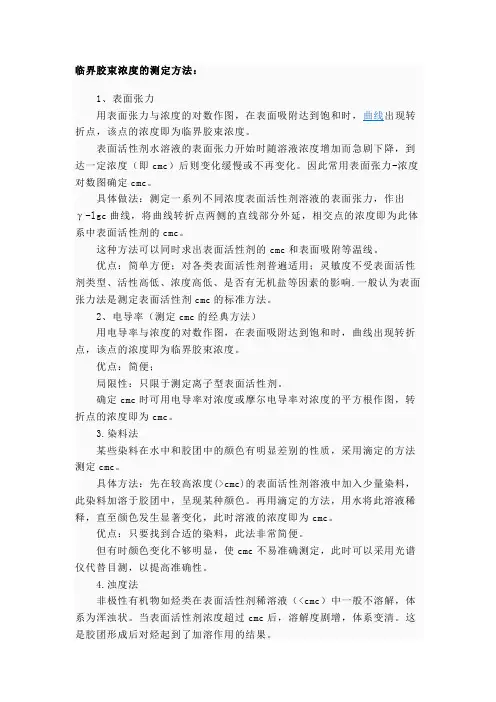

图 1 表面活性剂的排列情况与浓度关系图一表示表面活性剂的浓度变化时, 表面活性剂分子在溶液表面和内部的分布情况。

在浓度很稀时, 若稍增加表面活性剂的浓度, 表面活性剂的一部分很快地聚集在水面, 使水和空气的接触面减小, 从而使表面张力急剧下降, 如图 1( a); 增大表面活性剂浓度, 达到饱和状态时, 液面上刚刚排满一层定向排列的单分子膜, 如图 1( b); 若再增加浓度, 则只能使水溶液中的表面活性分子开始以几十或几百个聚集在一起,排列成憎水基向里,亲水基向外的胶束, 如图 1( c)。

烷基硫酸钠是一种常用的表面活性剂,广泛应用于日常生活和工业生产中。

研究烷基硫酸钠的临界胶束浓度值对于了解其表面活性的特性和应用具有重要意义。

本文将从多个角度综述烷基硫酸钠临界胶束浓度值的研究现状和相关内容。

1. 烷基硫酸钠的基本信息烷基硫酸钠是一种阴离子表面活性剂,化学式为CH3(CH2)nOSO3Na,其中n为碳链长度,一般在10-18之间,常用的有十二烷基硫酸钠(C12H25OSO3Na)和十六烷基硫酸钠(C16H33OSO3Na)。

烷基硫酸钠具有良好的清洁性能和乳化性能,广泛应用于洗涤剂、洗发水、泡沫剂等产品中。

2. 临界胶束浓度的概念临界胶束浓度(CMC)是表面活性剂形成胶束的临界浓度,当浓度超过这个值时,表面活性剂会形成胶束结构。

临界胶束浓度是表征表面活性剂溶液中形成胶束能力的重要参数,直接影响着其表面活性和乳化性能。

3. 烷基硫酸钠临界胶束浓度的影响因素烷基硫酸钠的临界胶束浓度受多种因素影响,主要包括温度、盐浓度、PH值、有机溶剂等。

温度升高会降低烷基硫酸钠的临界胶束浓度,而盐浓度的增加则会提高其临界胶束浓度。

PH值对烷基硫酸钠的临界胶束浓度影响较小,而有机溶剂的加入可能会降低其临界胶束浓度。

4. 烷基硫酸钠临界胶束浓度的测定方法目前,常用的测定烷基硫酸钠临界胶束浓度的方法主要包括表面张力法、导电法、荧光法、粘度法、溶剂疏水性法等。

这些方法各有优劣,研究者根据实际情况和需要选择合适的方法来测定烷基硫酸钠的临界胶束浓度值。

5. 烷基硫酸钠临界胶束浓度值的应用烷基硫酸钠的临界胶束浓度值对其在洗涤剂、乳化剂、泡沫剂等产品中的应用具有重要意义。

通过调控烷基硫酸钠的临界胶束浓度值,可以优化其清洁性能、乳化性能和稳定性,提高产品的品质和性能。

6. 烷基硫酸钠临界胶束浓度值的研究现状目前,国内外对烷基硫酸钠临界胶束浓度值的研究已经取得了一定的进展,涉及到温度效应、盐效应、PH值效应、有机溶剂效应等多个方面。

主页—> 实验内容—> 基础化学实验III(物理化学部分)电导法测定表面活性剂的临界胶束浓度一、实验目的及要求1.用电导法测定十二烷基硫酸钠的临界胶束浓度。

2.了解表面活性剂的特性及胶束形成原理。

3.掌握电导率仪的使用方法。

二、实验原理具有明显”两亲”性质的分子,即含有亲油的足够长的(大于10-12个碳原子)烃基,又含有亲水的极性基团(通常是离子化的),由这一类分子组成的物质称为表面活性剂,如肥皂和各种合成洗涤剂等,表面活性剂分子都是由极性部分和非极性部分组成的,若按离子的类型分类,可分为三大类:①阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;②阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;③非离子型表面活性剂,如聚氧乙烯类。

表面活性剂进入水中,在低浓度时呈分子状态,并且三三两两地把亲油基团靠拢而分散在水中。

当溶液浓度加大到一定程度时,许多表面活性物质的分子立刻结合成很大的集团,形成”胶束”。

以胶束形式存在于水中的表面活性物质是比较稳定的。

表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度(critical micelle concentration),简称CMC。

CMC可看作是表面活性对溶液的表面活性的一种量度。

因为CMC越小,则表示此种表面活性剂形成胶束所需浓度越低,达到表面饱和吸附的浓度越低。

也就是说只要很少的表面活性剂就可起到润湿、乳化、加溶、起泡等作用。

在CMC点上,由于溶液的结构改变导致其物理及化学性质(如表面张力,电导。

渗透压,浊度,光学性质等)同浓度的关系曲线出现明显的转折,如图1所示。

因此,通过测定溶液的某些物理性质的变化,可以测定CMC。

图1 十二烷基硫酸钠水溶液的物理性质和浓度的关系这个特征行为可用生成分子聚集体或胶束来说明,当表面活性剂溶于水中后,不但定向地吸附在溶液表面,而且达到一定浓度时还会在溶液中发生定向排列而形成胶束。

临界胶束浓度的测定方法:1、表面张力用表面张力与浓度的对数作图,在表面吸附达到饱和时,曲线出现转折点,该点的浓度即为临界胶束浓度。

表面活性剂水溶液的表面张力开始时随溶液浓度增加而急剧下降,到达一定浓度(即cmc)后则变化缓慢或不再变化。

因此常用表面张力-浓度对数图确定cmc。

具体做法:测定一系列不同浓度表面活性剂溶液的表面张力,作出γ-lgc曲线,将曲线转折点两侧的直线部分外延,相交点的浓度即为此体系中表面活性剂的cmc。

这种方法可以同时求出表面活性剂的cmc和表面吸附等温线。

优点:简单方便;对各类表面活性剂普遍适用;灵敏度不受表面活性剂类型、活性高低、浓度高低、是否有无机盐等因素的影响.一般认为表面张力法是测定表面活性剂cmc的标准方法。

2、电导率(测定cmc的经典方法)用电导率与浓度的对数作图,在表面吸附达到饱和时,曲线出现转折点,该点的浓度即为临界胶束浓度。

优点:简便;局限性:只限于测定离子型表面活性剂。

确定cmc时可用电导率对浓度或摩尔电导率对浓度的平方根作图,转折点的浓度即为cmc。

3.染料法某些染料在水中和胶团中的颜色有明显差别的性质,采用滴定的方法测定cmc。

具体方法:先在较高浓度(>cmc)的表面活性剂溶液中加入少量染料,此染料加溶于胶团中,呈现某种颜色。

再用滴定的方法,用水将此溶液稀释,直至颜色发生显著变化,此时溶液的浓度即为cmc。

优点:只要找到合适的染料,此法非常简便。

但有时颜色变化不够明显,使cmc不易准确测定,此时可以采用光谱仪代替目测,以提高准确性。

4.浊度法非极性有机物如烃类在表面活性剂稀溶液(<cmc)中一般不溶解,体系为浑浊状。

当表面活性剂浓度超过cmc后,溶解度剧增,体系变清。

这是胶团形成后对烃起到了加溶作用的结果。

观测加入适量烃的表面活性剂溶液的浊度随表面活性剂浓度变化情况,浊度突变点的浓度即为表面活性剂的cmc。

实验时可以使用目测或浊度计判断终点。

peg聚乙二醇的临界胶束浓度cmc PEG聚乙二醇的临界胶束浓度(CMC)聚乙二醇(Polyethylene Glycol,简称PEG)是一种常用的聚合物材料,具有极好的溶解性和生物相容性。

在不同应用领域中,了解PEG聚合物胶束的临界胶束浓度(Critical Micelle Concentration,简称CMC)非常重要。

本文将介绍PEG聚乙二醇的CMC及其相关研究。

一、什么是临界胶束浓度(CMC)临界胶束浓度(CMC)是指当某一表面活性剂在溶液中达到一定浓度时,分子之间发生自组装现象,形成微观胶束结构。

当浓度低于CMC 时,表面活性剂分子以单体形式存在,而在超过CMC时,表面活性剂分子则会形成胶束结构。

二、PEG聚乙二醇的临界胶束浓度(CMC)研究1. 影响CMC的因素PEG聚乙二醇的CMC受多种因素的影响,包括但不限于链长、分子量、温度、pH值和添加剂等。

较长的PEG链长度和较高的分子量可以降低CMC值。

温度的改变也会对CMC产生一定影响,通常情况下,随着温度的升高,CMC值会下降。

pH值的变化和添加剂的引入也可能改变PEG聚合物的CMC。

2. 测定CMC的方法测定PEG聚乙二醇的CMC一般采用表面张力曲线法、荧光探针法和动态光散射法等。

表面张力曲线法通过在溶液中逐渐增加PEG聚合物的浓度,测定表面张力的变化来确定CMC。

荧光探针法则通过添加一种能够在临界浓度下发生荧光强烈变化的探针,来检测CMC。

动态光散射法则通过测量溶液胶束在不同浓度下光散射的强度变化,可以得到CMC的信息。

三、PEG聚乙二醇临界胶束浓度的应用1. 药物传递系统PEG聚乙二醇的CMC在药物传递系统中具有重要意义。

药物可以通过封装在PEG胶束中来提高其生物利用度和稳定性。

PEG聚合物的低CMC值有利于药物的包埋和释放,并且可以在体内保护药物免受降解和代谢的影响。

2. 洗涤剂和表面活性剂PEG聚乙二醇的CMC也在洗涤剂和表面活性剂中得到广泛应用。

一、实验目得(1)掌握用电导法测定表面活性剂CMC得方法(2)掌握电导率仪得使用二、实验原理SAA溶液得许多物化性质随着胶束得形成而发生突变,因此临界胶束浓度(CMC)就是SAA表面活性得重要量度之一。

测定CMC,掌握影响CMC得因素对于深入研究SAA 得物理化学性质十分重要。

CMC就是在一定温度下某SAA形成胶束得最低浓度。

通常以mol/L或g/L表示之。

一般离子SAA得CMC大致在10-2-10-3mol/L之间,非离子SAA得CMC则在10-4mol/L以下,CMC就是衡量SAA得表面活性与SAA应用中得一个重要物理量。

因为CMC越小,则表示此种SAA形成胶束所需浓度越低,因此改变表面性质,起到润湿,乳化,增溶,起泡等作用所需得浓度也越低。

右图表面一典型得SAA水溶液得物理化学性质随C变化得关系。

可明显瞧出:在所有物理性质得变化中皆有一转折点。

而此较转折点又都在一个不大得范围内;这就说明表面现象(表面张力及界面张力随浓度变化有转折点)。

与内部性质(如当量电导、渗透压、以及去污浊度等)有统一得内在联系。

离子型SAA就是由亲水得无机离子与亲油得有机离子构成得离子化合物,如同典型得无机盐一样,其在稀水溶液中分别以正负离子形式存在。

因而在稀水溶液中,电导率随C上升,但到达一定浓度后,出现一转折点,直线逐渐变缓。

三、实验仪器、药品仪器:电导率仪烧杯(100ml、7个) 温度计(2支)容量瓶(250ml,7只)药品:SAA(1631)、蒸馏水四、实验步骤1、分别配制1631 得水溶液浓度为:4、00X10-4、5、140X10-4、6、70X10-4、8、20X10-4、10、85X10-4、13、6X10-4、16、54X10-4mol/L得溶液各250ml2、将其在25℃、30℃、35℃恒温→测定各溶液得电导率(由稀→浓)→取3次测量值得平均值3、作K-C曲线4、由K-C曲线求不同t下得CMC值五、药品常数十六烷基三甲基溴化铵(1631):就是阳离子SAA、分子式:C16H33(CH3)3NBr分子量:364、446 熔点:250-237℃,水溶性:13g/L(20℃)性质:呈白色或浅黄色结晶至粉末状,易溶于异丙醇、可溶于水、振荡时产生大量泡沫,具有优良得渗透、柔化、抗静电、生物降解性及杀菌消毒等功能。

物理化学实验报告实验名称:电导法测定临界胶束浓度一.实验目的及要求1、理解表面活性剂溶液临界胶束浓度的意义。

2.掌握电导法测定离子型表面活性剂临界胶束浓度的方法,熟悉电导率仪的使用方法。

3.了解测定表面活性剂临界胶束浓度的几种方法。

二.实验原理1.表面活性剂是一类具有“两亲”性质的分子组成的物质,其分子由极性和非极性两部分组成。

按离子的类型可分为阴离子型表面活性剂、阳离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂三大类;2.当表面活性剂溶于水中后,不但定向地吸附在水溶液表面,而且达到一定浓度时还会在溶液中发生定向排列而形成胶束(图1)图1:表面活性剂的排列方式与浓度的关系3.随着表面活性剂在溶液中浓度的增长,球形胶束还可能转变成棒形胶束,以至层状胶束。

如图2所示。

后者可用来制作液晶,它具有各向异性的性质。

图2:胶束的球型结构和层状结构4.表面活性物质在水中形成胶束所需的最低浓度称为临界胶束浓度,以CMC表示。

在CMC点上,由于溶液的结构改变导致其物理及化学性质与浓度的关系曲线出现明显转折,如下图3所示。

图3:25℃时十二烷基硫酸钠水溶液的物理性质和浓度关系5.本实验通过测定不同浓度的十二烷基磺酸钠水溶液的电导值,作电导率-浓度关系图,由图中的转折点即可求出十二烷基磺酸钠水溶液在该温度下的临界胶束浓度。

对于离子型表面活性剂,其稀释溶液电导率的变化规律也同强电解质溶液一样。

但是,随着溶液中胶束的生成,电导率和摩尔电导率发生明显变化,如图4所示,这就是电导法测定临界胶束浓度的依据。

图4:(a)十二烷基硫酸钠水溶液电导率与浓度的关系(b)摩尔电导率与浓度平方根的关系本实验采用电导法,应用DDS-11A型电导率仪测定不同浓度十二烷基硫酸钠水溶液的电导率(也可以求出摩尔电导率),通过绘制电导率与浓度的关系图(κ -c图)或摩尔电导率与浓度的平方根的关系图(Λm-√c图),由图中的转折点即可求出十二烷基硫酸钠水溶液在该温度下的临界胶束浓度。

临界胶束浓度的测定方法表面张力法1.1测量原理表面活性剂水溶液的表面张力在浓度很低的时候随浓度增加而急剧下降,到达一定浓度(即cmc)后则变化缓慢或不再改变。

通常用表面张力-浓度对数图确定cmc。

具体做法是:测定一系列不同浓度溶液的表面张力γ,作出γ-lgc曲线,将曲线转折点两侧的直线部分外延,相交点的浓度即为此体系中表面活性剂的临界胶束浓度。

γ-lgc曲线是研究表面活性剂最基础的数据,可以同时求出表面活性剂的临界胶束浓度和表面吸附等温线。

因此,一般认为表面张力法是测定表面活性剂溶液临界胶束浓度的标准方法。

不过,当溶液中存在少量高表面活性杂质时,例如高碳醇、胺、酸等物质,表面张力-浓度对数曲线上会出现最低点,不易确定临界胶束浓度。

而且,所得结果往往存在误差。

但是,从另一角度看,表面张力曲线最低点的出现可以说明体系含有高表面活性杂质。

因此表面张力-浓度对数曲线是否具有最低点通常被用作表面活性剂样品纯度的实验证据。

1.2方法特点此法有下列优点:a.简单方便;b.对各类表面活性剂普遍适用;c.此法测定临界胶束浓度的灵敏度不受表面活性剂类型、活性高低、存在无机盐以及浓度高低等因素的影响。

2.电导法2.1 测量原理利用电导率测定仪测定不同浓度表面活性剂水溶液的电导值(也可换算成摩尔电导率)。

确定临界胶束浓度时可用电导率对浓度(c)或摩尔电导率对浓度的方根(√c)作图,转折点的浓度即为临界胶束浓度。

2.2方法特点这是测定临界胶束浓度的经典方法,具有简便的优点。

不过它只能应用于离子型表面活性剂。

此方法对与有叫高表面活性的离子型表面活性剂准确性较高,而对于临界胶束浓度较大的则灵敏度较差。

无机盐存在会影响测定。

3.染料法3.1 测定原理利用某些具有光学特性的油溶性物质作为探针来探明溶液中开始大量形成胶束的浓度是此类方法的共同原理。

测定时,先在较高浓度(>cmc)的表面活性剂溶液中加入很少的染料。

所用染料可以加溶与胶束中使溶液呈现特殊的颜色。

电导法和分光光度法(染料法)测定十二烷基硫酸钠(SDS)的临界胶束浓度作者:朱佳龙1002020312指导教师:张婧班级:化学103班学院:化学与分子工程学院时间:2012年5月27日临界胶束浓度的测定摘要:临界胶束浓度CMC(critical micelle concentration)是表面活性剂分子在溶剂中缔合形成胶束的最低浓度,是表面活性剂的一个重要性质,具有重要的理论意义和实用价值。

本文采用电导法,分光光度法和染料法测定25℃下SDS的CMC,发现使用这两种仪器所测得结果相差不大。

且使用电导法和分光光度法所测得精度相似。

关键词:第2页临界胶束浓度;十二烷基硫酸钠;电导率法;分光光度法;染料法;临界胶束浓度的测定引言 (4)1实验部分 (5)1.1仪器与试剂 (5)1.2 实验方法 (5)1.2.1 电导法测定十二烷基硫酸钠的CMC值 (5)1.2.2分光光度法测定十二烷基硫酸钠的CMC值 (6)2结果与讨论 (6)2.1电导法测定SDS的CMC (8)2.2 分光光度计(曙红、EDA)测定SDS的CMC (8)2.3误差分析 .......................................... 9 3结论 . (100)参考文献 (100)第3页临界胶束浓度的测定引言表面活性剂是只要少量地加到溶剂中即可显著降低溶液表面张力的物质。

其分子结构特征是含有亲水性的极性基团和憎水性的非极性基团两部分。

按分子结构,表面活性剂分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂两大类。

离子型表面活性剂又细分为阴离子型、阳离子型和两性表面活性剂。

在水中电离后,具有表面活性作用的离子是阴离子的表面活性剂叫阴离子型表面活性剂,如羧酸盐(肥皂),烷基硫酸盐(十二烷基硫酸钠),烷基磺酸盐(十二烷基苯磺酸钠)等;在水中电离后,具有表面活性作用的离子是阳离子的表面活性剂叫阳离子型表面活性剂,主要是胺盐,如十二烷基二甲基叔胺和十二烷基二甲基氯化胺;有些表面活性剂在水中电离后,具有表面活性作用的离子可以是阳离子,也可以是阴离子,以条件而定,这类表面活性剂叫两型表面活性剂;非离子型表面活性剂是指在水中不电离的表面活性剂,其极性基团是含氧基团,如聚氧乙烯类。

增溶作用法和浊点法测临界胶束浓度胶体是一种介于分子和宏观物体之间的物质,具有高度分散性、稳定性和表面活性等特性。

其中,胶束是一种由表面活性剂分子组成的小球形集合体,具有独特的形态和功能。

临界胶束浓度是指在一定条件下,表面活性剂分子形成胶束的最低浓度。

测定临界胶束浓度的方法有多种,其中增溶作用法和浊点法是常用的两种方法。

一、增溶作用法增溶作用法是通过添加不同量的增溶剂来观察表面活性剂溶液的透明度变化,从而确定临界胶束浓度。

增溶剂是指能够与表面活性剂分子相互作用,使其分子间距增大,从而破坏胶束结构的物质。

增溶剂的种类和浓度对于测定临界胶束浓度具有重要影响。

以十二烷基硫酸钠(SDS)为例,其在水中的临界胶束浓度为8.2 mmol/L。

在增溶作用法中,可以添加丙酮、异丙醇等增溶剂,观察其对SDS溶液的透明度变化。

当增溶剂浓度较低时,SDS溶液仍呈现透明状态,说明胶束结构未被破坏。

随着增溶剂浓度的增加,SDS 溶液开始出现混浊,且混浊度随着增溶剂浓度的增加而增加。

当增溶剂浓度达到一定值时,SDS溶液完全变为混浊状态,此时的增溶剂浓度即为临界胶束浓度。

二、浊点法浊点法是通过观察表面活性剂溶液的浊点温度变化来确定临界胶束浓度。

浊点是指溶液中胶束的数量和大小达到一定程度,使得光线被散射,从而使溶液呈现混浊状态的温度。

浊点温度随着表面活性剂浓度的增加而降低,在临界胶束浓度处呈现最低值。

以十二烷基苯磺酸钠(SDBS)为例,其在水中的临界胶束浓度为8.2 mmol/L。

在浊点法中,可以通过加热SDBS溶液,观察其浊点温度的变化。

当SDBS溶液温度较低时,呈现透明状态;随着温度的升高,SDBS溶液开始出现混浊,且混浊度随着温度的升高而增加。

当S DBS溶液温度达到一定值时,混浊度达到最大值,此时的温度即为浊点温度。

通过绘制SD BS溶液浊点温度和浓度的关系曲线,可以确定其临界胶束浓度。

总之,增溶作用法和浊点法是测定临界胶束浓度常用的方法。

实验报告:利用荧光法测定聚合物的临界胶束浓度一、实验目的:1.了解荧光光谱仪的使用方法;2.初步掌握如何使用荧光探针法测定聚合物的临界胶束浓度。

二、实验原理:高分子本身结构既具有亲水部分又具有疏水部分,我们称之为两亲性聚合物。

本实验选取的两亲性嵌段共聚物为聚乙二醇-聚丙二醇-聚乙二醇(PEO-PPO-PEO)三嵌段共聚物,商品名为Pluronic F127。

对于浓度非常低的聚合物溶液来讲,其分子在溶液中基本以单分子状态存在,当达到一定浓度时,这些两亲性嵌段共聚物可以在水溶液中自组装成纳米级的胶束结构。

对于其自组装模型基本上为疏水段在聚集体内部成为“核”,而亲水段则伸向水溶液成为“壳”。

因此,胶束疏水性的内部结构对于疏水性分子具有一定的增溶作用,即疏水性分子可以增溶在胶束结构内部,提高其溶解度。

所以,我们可以通过引入合适分子探针,通过探测其所处微环境的不同(水溶液或是胶束的核),从而判定是否有聚集体的存在。

胶束微环境的性质常用荧光分子探针检测。

芘是一种介质微极性荧光探针,属于稠环芳烃类。

室温下,当芘的浓度小于10-5mol/L时,其单体荧光发射谱可以显著的反映基态振动能级的精细变化,会出现五个特征振动带(373nm,379 nm,384 nm,390 nm,397 nm)。

其中第一谱带强度(I1)与第三谱带强度(I3)之比,与所处的环境的极性有关,I1/I3值越小,对应环境的极性越小,即疏水性越强,因此,可以利用I1 /I3值表征芘所处微环境极性的改变。

此外,在芘的激发光谱中,倘若聚合物在溶液中能聚集成疏水微区,芘的激发主要峰(0,0)谱带将发生红移。

三、实验原料及仪器10mg/ml的Pluronic F127 水溶液、芘的丙酮溶液((0.22g/L )、10μl微量进样器、容量瓶若干、试管若干、荧光光谱仪、无水乙醇、蒸馏水四、实验步骤1.首先通过稀释法配置一系列一定浓度的聚合物溶液(10-2 ~ 10mg/ml)。

临界胶束浓度的测定方法:

1、表面张力

用表面张力与浓度的对数作图,在表面吸附达到饱和时,曲线出现转折点,该点的浓度即为临界胶束浓度。

表面活性剂水溶液的表面张力开始时随溶液浓度增加而急剧下降,到达一定浓度(即cmc)后则变化缓慢或不再变化。

因此常用表面张力-浓度对数图确定cmc。

具体做法:测定一系列不同浓度表面活性剂溶液的表面张力,作出

γ-lgc曲线,将曲线转折点两侧的直线部分外延,相交点的浓度即为此体系中表面活性剂的cmc。

这种方法可以同时求出表面活性剂的cmc和表面吸附等温线。

优点:简单方便;对各类表面活性剂普遍适用;灵敏度不受表面活性剂类型、活性高低、浓度高低、是否有无机盐等因素的影响.一般认为表面张力法是测定表面活性剂cmc的标准方法。

2、电导率(测定cmc的经典方法)

用电导率与浓度的对数作图,在表面吸附达到饱和时,曲线出现转折点,该点的浓度即为临界胶束浓度。

优点:简便;

局限性:只限于测定离子型表面活性剂。

确定cmc时可用电导率对浓度或摩尔电导率对浓度的平方根作图,转折点的浓度即为cmc。

3.染料法

某些染料在水中和胶团中的颜色有明显差别的性质,采用滴定的方法测定cmc。

具体方法:先在较高浓度(>cmc)的表面活性剂溶液中加入少量染料,此染料加溶于胶团中,呈现某种颜色。

再用滴定的方法,用水将此溶液稀释,直至颜色发生显著变化,此时溶液的浓度即为cmc。

优点:只要找到合适的染料,此法非常简便。

但有时颜色变化不够明显,使cmc不易准确测定,此时可以采用光谱仪代替目测,以提高准确性。

4.浊度法

非极性有机物如烃类在表面活性剂稀溶液(<cmc)中一般不溶解,体系为浑浊状。

当表面活性剂浓度超过cmc后,溶解度剧增,体系变清。

这是胶团形成后对烃起到了加溶作用的结果。

观测加入适量烃的表面活性剂溶液的浊度随表面活性剂浓度变化情况,浊度突变点的浓度即为表面活性剂的cmc。

实验时可以使用目测或浊度计判断终点。

这种办法存在加溶物影响表面活性剂cmc的问题,一般是使cmc降低,降低程度随所用烃的类型而异。

若用苯作加溶物,有时cmc可降低30%。

5.光散射法

胶团为几十个或更多的表面活性剂分子或离子的缔合体,其尺寸进入光波波长范围,而具有较强的光散射

利用散射光强度-溶液浓度曲线中的突变点可以测定cmc。

此法除测定cmc外,还可以测定胶团的聚集、胶团的形状和大小;

此法除测定cmc外,还可以测定胶团的聚集数、胶团的形状和大小;

要求溶液非常干净,任何尘埃质点都对测定有显著影响。