郭沫若诗歌_静夜

- 格式:docx

- 大小:13.31 KB

- 文档页数:1

静夜郭沫若翻译静夜夜深了,一切都安静下来。

夜空中的星星闪烁着,月亮挂在天空,洒下一片柔和的光芒。

我站在窗前,看着外面的景色,心里充满了宁静。

这是一个安静的夜晚,没有任何声音,只有清晰的月光,照耀着我的心灵。

我想起了许多过去的事情,有快乐的,也有悲伤的。

我想起了许多朋友,有的远去了,有的还在我身边。

我想起了许多美好的回忆,有的温暖,有的清新。

这是一个安静的夜晚,我可以放松心情,放飞思绪,把自己放在这片宁静的夜空中,感受它的温柔。

郭沫若夜深了,一切都安静下来。

夜空中的星星闪烁着,月亮挂在天空,洒下一片柔和的光芒。

我站在窗前,看着外面的景色,心里充满了宁静。

这是一个安静的夜晚,没有任何声音,只有清晰的月光,照耀着我的心灵。

我想起了许多过去的事情,有快乐的,也有悲伤的。

我想起了许多朋友,有的远去了,有的还在我身边。

我想起了许多美好的回忆,有的温暖,有的清新。

这是一个安静的夜晚,我可以放松心情,放飞思绪,把自己放在这片宁静的夜空中,感受它的温柔。

我可以把自己放在这片宁静的夜空中,感受郭沫若的诗句:“夜深了,一切都安静下来,宁静的夜空中,洒下一片柔和的光芒。

”我深深地感受到了这片宁静的夜空,它让我的心灵得到了安慰,让我的思绪得到了放松。

我感受到了这片宁静的夜空,它让我的心灵得到了安慰,让我的思绪得到了放松。

夜深了,一切都安静下来,宁静的夜空中,洒下一片柔和的光芒。

我感受到了这片宁静的夜空,它让我的心灵得到了安慰,让我的思绪得到了放松。

我感受到了这片宁静的夜空,它让我的心灵得到了安慰,让我的思绪得到了放松。

夜深了,一切都安静下来,宁静的夜空中,洒下一片柔和的光芒。

初一语文:郭沫若诗课文

初一语文:郭沫若诗两首课文

初一:郭沫若诗两首课文,准备了《天上的街市》、《静夜》两首诗歌。

请同学们在阅读后,看看作者是如何运用联想以及景物描写的。

天上的街市

远远的街灯明了,

好像闪着无数的明星。

天上的明星现了,

好像点着无数的街灯。

我想那缥缈的空中,

定然有美丽的街市。

街市上陈列的一些物品,

定然是世上没有的珍奇。

你看,那浅浅的'天河,

定然是不甚宽广。

那隔着河的牛郎织女,

定能够骑着牛儿来往。

我想他们此刻,

定然在天街闲游。

不信,请看那朵流星,

是他们提着灯笼在走。

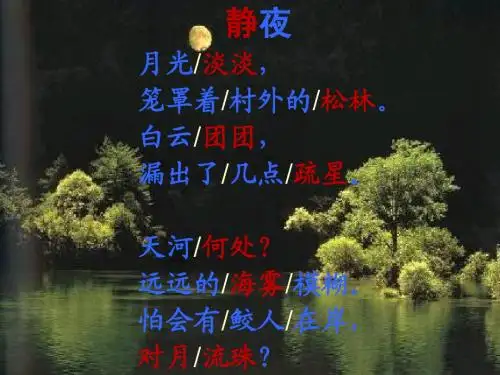

静夜

月光淡淡,

笼罩着村外的松林。

白云团团,

漏出了几点疏星。

天河何处?

远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸,对月流珠?。

(1892年~1978年),男,汉族,中国现代著名学者、家、历史学家、古文字学家、社会活动家。

1892年11月16日出生,原名郭开贞,四川乐山人。

《天上的街市》远远的/街灯/明了,好像/闪着/无数的/明星。

天上的/明星/现了,好像/点着/无数的/街灯。

我想那/缥缈的/空中,定然有/美丽的/街市。

街市上/陈列的/一些/物品,定然是/世上/没有的/珍奇。

你看,/那浅浅的/天河,定然是/不甚/宽广。

那/隔着河的/牛郎/织女,定能够/骑着牛儿/来往。

我想/他们/此刻,定然/在/天街/闲游。

不信,/请看/那朵流星,是他们/提着/灯笼/在走。

《静夜》月光/淡淡,笼罩着/村外的/松林。

白云/团团,漏出了/几点/疏星。

天河/何处?远远的/海雾/模糊。

怕会有/鲛人/在岸,对月/流珠?这两首诗写作手法异同点:这两首诗都是由联想到想象;其次,这两首诗也集中表现诗人忧国忧民以及对他对自由、幸福、安宁和团圆的向往。

异:首先:第一首用了牛郎织女的故事经行改变,是它有一个圆满的结局,第二首则利用张华【博物志】中的(鲛人其眼能泣珠)的传说。

《天上的街市》和《静夜》均选自诗人第二部诗集《星空》。

《星空》写于五四以后诗人最苦闷的时期。

当时诗人正在日本留学,其间诗人于1921年4月和次年暑期两度回国。

面对当时中国的现实,诗人感到失望和痛苦,他痛恨黑暗的现实,向往光明的未来。

但五四时期那种勇猛的反抗精神和烈火般的热情已经消退,有的只是“潮退后的一些微波,或甚至是死寂”(郭沫若语)。

所以,在《星空》中,诗人流露出较浓重的失望和悲愁情绪,虽然表现了要求奋飞、新生和自由的愿望,但另一方面又包含了逃避现实、独善其身的消极情绪。

这是《星空》给人的整体阅读印象。

问:静夜郭沫若表达了什么?

答:这首诗写得宁静、典雅,遣词造句和诗行的组织,都富有古典诗词的风味。

在这笔墨空灵的画图中,蕴含着郭沫若深沉的遐想。

异国海边的静夜,有着“对月流珠”的鲛人的幻影,这难道不是郭沫若眷怀祖国、感怀世事的心灵的投射吗?

原文

月光淡淡,

笼罩着村外的松林。

白云团团,

漏出了几点疏星。

天河何处?

远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸,

对月流珠?

主题归纳

这首小诗通过对月光,松树,疏星,天河,白云的描写,大胆想象,描绘出一幅极为宁静美好的月夜晚景图,表达了郭沫若对时代的失望情绪,也隐隐流露出对祖国,家乡和亲人的思念之情。

背景说明

《静夜》赏析。

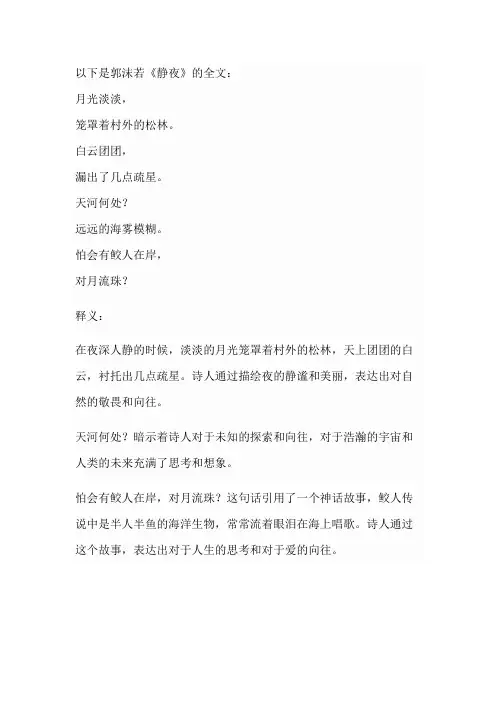

以下是郭沫若《静夜》的全文:

月光淡淡,

笼罩着村外的松林。

白云团团,

漏出了几点疏星。

天河何处?

远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸,

对月流珠?

释义:

在夜深人静的时候,淡淡的月光笼罩着村外的松林,天上团团的白云,衬托出几点疏星。

诗人通过描绘夜的静谧和美丽,表达出对自然的敬畏和向往。

天河何处?暗示着诗人对于未知的探索和向往,对于浩瀚的宇宙和人类的未来充满了思考和想象。

怕会有鲛人在岸,对月流珠?这句话引用了一个神话故事,鲛人传说中是半人半鱼的海洋生物,常常流着眼泪在海上唱歌。

诗人通过这个故事,表达出对于人生的思考和对于爱的向往。

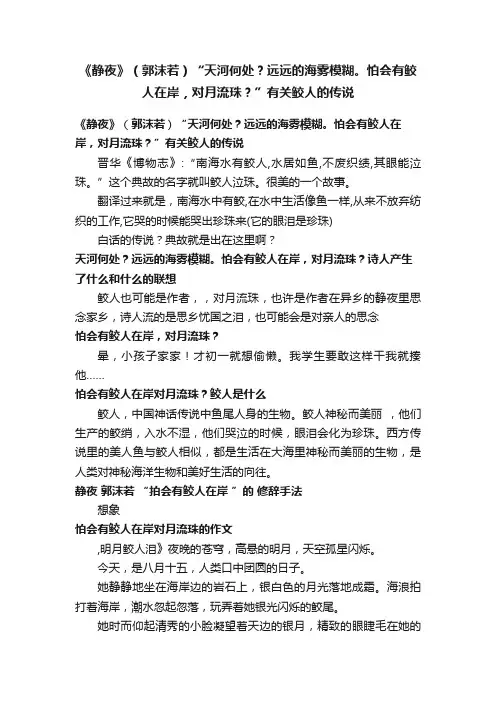

《静夜》(郭沫若)“天河何处?远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸,对月流珠?”有关鲛人的传说《静夜》(郭沫若)“天河何处?远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸,对月流珠?”有关鲛人的传说晋华《博物志》:“南海水有鲛人,水居如鱼,不废织绩,其眼能泣珠。

”这个典故的名字就叫鲛人泣珠。

很美的一个故事。

翻译过来就是,南海水中有鲛,在水中生活像鱼一样,从来不放弃纺织的工作,它哭的时候能哭出珍珠来(它的眼泪是珍珠)白话的传说?典故就是出在这里啊?天河何处?远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸,对月流珠?诗人产生了什么和什么的联想鲛人也可能是作者,,对月流珠,也许是作者在异乡的静夜里思念家乡,诗人流的是思乡忧国之泪,也可能会是对亲人的思念怕会有鲛人在岸,对月流珠?晕,小孩子家家!才初一就想偷懒。

我学生要敢这样干我就揍他……怕会有鲛人在岸对月流珠?鲛人是什么鲛人,中国神话传说中鱼尾人身的生物。

鲛人神秘而美丽,他们生产的鲛绡,入水不湿,他们哭泣的时候,眼泪会化为珍珠。

西方传说里的美人鱼与鲛人相似,都是生活在大海里神秘而美丽的生物,是人类对神秘海洋生物和美好生活的向往。

静夜郭沫若“拍会有鲛人在岸”的修辞手法想象怕会有鲛人在岸对月流珠的作文,明月鲛人泪》夜晚的苍穹,高悬的明月,天空孤星闪烁。

今天,是八月十五,人类口中团圆的日子。

她静静地坐在海岸边的岩石上,银白色的月光落地成霜。

海浪拍打着海岸,潮水忽起忽落,玩弄着她银光闪烁的鲛尾。

她时而仰起清秀的小脸凝望着天边的银月,精致的眼睫毛在她的脸庞上投下深深的暗影;又时而垂眉凝视自己美丽的鲛尾,月光洒在鳞上,银白的光辉星星点点,仿佛是月边的明星。

一举一动,无不令人目眩神迷,而唯一不变的,是她眼里那一缕抹不去的忧伤。

她也许只有在夜深人静的时候,才敢浮出海面,对月伤怀,向沧海分享那深不见底的寂寞吧。

眼前一片海雾朦胧,记忆的碎片渐渐融合成她一生也无法忘却的那些画面。

曾经,自己是沧海之心,深海之底银色宫殿里自由快乐的小鲛女。

郭沫若诗静夜 静夜这首诗写得宁静、典雅,遣词造句和诗行的组织,都富有古典诗词 的风味。

在这笔墨空灵的画图中, 蕴含着诗人深沉的遐想。

异国海边的静夜, 有着“对月流珠”的鲛人的幻影, 这难道不是诗人眷怀祖国、 感怀世事的心灵的 投射吗?下面就是小编整理的郭沫若 诗静夜,一起来看一下吧。

【《静夜》作品原文】 静夜 郭沫若 月光淡淡, 笼罩着村外的松林。

白云团团, 漏出了几点疏星。

天河何处? 远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸, 对月流珠? 【作品赏析】 这首诗写得宁静、典雅,遣词造句和诗行的组织,都富有古典诗词的风味。

在这笔墨空灵的画图中,蕴含着诗人深沉的遐想。

异国海边的静夜,有着“对月 流珠”的鲛人的幻影,这难道不是诗人眷怀祖国、感怀世事的心灵的投射吗? 诗的标题是《静夜》,诗中用了大部分笔墨描绘静谧的夜景。

诗的第一小节 描绘了一幅极平常的画面: 月光淡淡, 村外的松林沐浴在月光里;天上白云团团, 星光点点,这些景致都是人们在日常生活中容易见到的,透过诗,读者仿佛看到 诗人在夜深人静的时候,独自一人踱到屋外,随意地看那淡淡的月光、月光下朦 胧的林影,抬头看那云团中漏出来的疏星。

如果顺延着这条平淡无奇的写景的思路写下去, 充其量也只是一首写景的好 诗罢了,但第二节一开头,诗人劈头问道:“天河何处?”这一问使全诗的境界 得以拓宽和提升, 把读者的视野与心胸带到那广袤的宇宙之中去了。

作者似乎想 引领读者的思绪去“精骛八极”、 “神游万仞”, 似乎想让读者的眼光透过茫茫的黑夜, 看到星夜的无穷深处, 但紧接着的一句“远远的海雾模糊”又把读者刚 刚放开的心神收拢回来, 模糊的海雾能阻挡住人的视线, 却不能阻挡那脱缰野马 似的想像。

此时,放飞的心欲罢不能,已想到了很远很远——“怕会有鲛人在岸 /对月流珠?”这一句是极好的证明, 证明诗人的想像的确已穿过了那茫茫的海雾, 想像着有一位“鲛人”立在岸边,对着月亮无声地流下串串珍珠泪…… “鲛人”是喜极而泣, 还是伤心落泪?抑或是无穷的思念?这给读者留下了无 穷的回味。

郭沫若的诗现代诗一、《静夜思》床前明月光,疑是地上霜。

举头望明月,低头思故乡。

二、衍生注释:1. “床”在古代有多种解释,这里可能是指井栏。

2. “疑是”表示好像、仿佛的意思,诗人看到月光洒在地上,恍惚间以为是霜。

3. “举头”即抬头,“低头”则是低下头来。

三、赏析:这首诗语言简洁明快,意境深远。

前两句描写了夜晚月光洒在床前的景象,那洁白的月光就像霜一样,给人一种清冷孤寂的感觉。

后两句则由景及情,诗人抬头看到明月,不禁低下头思念起故乡。

明月在这里成了思乡之情的寄托,这种触景生情的描写十分自然。

短短四句诗,却将游子的思乡之情表达得淋漓尽致,真不愧是千古绝句啊!四、作者介绍:李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”,是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。

他的诗作风格豪放飘逸、意境奇妙,充满浪漫主义色彩。

他一生游历四方,结交广泛,创作了大量优秀的诗歌作品,对中国古典诗歌的发展有着深远的影响。

五、运用片段:有一次我和朋友在外地旅游,夜晚住在一个古色古香的小客栈里。

晚上月光透过窗户洒在地上,那一瞬间我就想起了李白的“床前明月光,疑是地上霜”。

我对朋友说:“你看这月光,像不像李白诗里的霜啊?看着这月光,我突然有点想家了呢。

”朋友也感叹道:“是啊,这时候就特别能体会李白写这首诗时的心情。

”一、《春望》国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

二、衍生注释:1. “国破”指国家沦陷,长安城被叛军攻破。

2. “感时”即感伤时事,“恨别”为怨恨离别。

3. “烽火”是古代边防报警的烟火,这里指代战争。

4. “浑欲”表示简直要。

三、赏析:这首诗开篇就营造出一种凄凉的氛围,国家沦陷了,山河虽然依旧存在,但城中的春天却只有荒草丛生。

诗人感伤时事,看到鲜花反而落泪,听到鸟鸣更加惊心,这种以乐景写哀情的手法,更突出了诗人内心的悲痛。

战争持续了很久,家书都珍贵得如同万金。

郭沫若静夜阅读答案篇一:郭沫若诗歌静夜月光淡淡笼罩着村外的松林。

白云团团,漏出了几点疏星。

天河何处?远远的海雾模糊。

怕会有鲛人在岸,对月流珠?篇二:27课静夜静夜【教学要点】一、整体把握诗情,理解诗意。

二、学习理解诗中的景物描写(实写)与联想想像(虚写)的关系。

三、重点讨论最后两句诗的含义。

四、做联想和改写练习。

【教学内容和步骤】一、导语:《天上的街市》写的是美丽的夜景引发了作者无尽的遐思,想像出天上的一幅美丽、幸福、自由的生活图景,抒发了作者对美好生活的向往之情。

今天我们来学习郭沫若写的另外一首诗《静夜》,也是写于1921年,在日本留学时的一个夜晚,面对朦胧的月色,引发了诗人的联想和想像,抒发了诗人无尽的情怀。

二、范读、学生齐读。

三、引导学生具体分析理解诗意。

1.第一节写的是哪些景物?(月光──松林──白云──疏星)2.这些景物构成了一幅什么样的景象?(月光朦胧,笼罩着松林大地,团团的白云遮掩着月亮和星星。

给人的感觉是──朦胧、恬静的美)3.第二节写了哪些景物?(天河──海雾──鲛人──流珠)4.第二节的“天河何处”起什么作用?与第一节有关联吗?(承上启下,引发联想。

因月、星自然联想到天河,又因“白云团团”而不见天河,故而引出了“天河何处”的发问。

上下过渡非常自然,联系也非常紧密。

)5.下面回答了“天河何处”的问题吗?(回答了,“远远的海雾模糊”就是回答,即“天河就在那远远的、海雾模糊的地方”。

这说明了“天河何处”是个设问句。

)6.作者为什么着一“海”字?用得好吗?(用得好。

因白云茫茫如海,即为云海;在月光下的云海朦胧不清,如雾一般,故为海雾。

诗人再由“海”产生了联想,引出海中的神话故事。

)7.看注释,理解最后两句。

先由学生讲,然后老师进一步补充。

(补充:鲛人,亦作“蛟人”。

神话传说中的美人鱼。

张华的《博物志》中还说:“鲛人从水出,寓人家积日,卖绡将去,从主人索一器,泣而成珠满盘,以与主人。

” 传说中鲛人所织的绡叫“鲛绡”。

郭沫若静夜赏析摘要:一、引言:介绍郭沫若及其作品《静夜》二、诗歌内容概述:分析诗歌主题、意境、情感及表达手法三、诗歌艺术特点:从语言、形式、意象等方面进行分析四、作品的时代背景与社会意义:探讨作品背后的历史背景及价值内涵五、结论:总结诗歌的价值和启示正文:【引言】郭沫若,原名郭开贞,是我国近现代著名文学家、历史学家、社会活动家。

他的诗歌作品具有很高的艺术价值,其中《静夜》一诗,以独特的艺术手法,展现了诗人对美好生活的向往和对祖国的热爱。

【诗歌内容概述】《静夜》以夜晚为背景,通过描绘夜晚景物,表达诗人对生活的向往和对祖国的深情。

诗歌中,月亮、星星、夜色等元素共同构成了一幅宁静、美好的画卷。

诗人以第一人称视角,抒发了对亲情、友情和爱情的渴望,同时也透露出对黑暗社会现象的忧虑。

【诗歌艺术特点】首先,在语言方面,《静夜》具有鲜明的个性和韵味。

诗人运用了大量的比喻、拟人等修辞手法,使抽象的情感具体化,增强了诗歌的艺术表现力。

其次,在形式上,诗歌采用自由诗体,结构紧凑,韵律和谐。

最后,在意象方面,诗人通过对夜晚景物的描绘,构建出一幅充满诗意的画面,使读者沉浸在美好的意境中。

【作品的时代背景与社会意义】《静夜》创作于20世纪初,正值我国社会政治动荡、民众疾苦的时期。

在这样的时代背景下,诗人通过表达对美好生活的向往,实际上是对黑暗现实的反抗和对民族复兴的期盼。

同时,《静夜》以独特的艺术手法,传递了诗人对亲情、友情和爱情的珍视,对人与人之间真诚相待的呼唤,具有深刻的社会意义。

【结论】《静夜》一诗,以其优美的语言、和谐的韵律和鲜明的意象,展现了诗人对美好生活的向往和对祖国的深情。

在特定的时代背景下,这首诗歌不仅表达了诗人对现实的不满和对民族复兴的渴望,还传递了对亲情、友情和爱情的珍视。