组织行为学_第一章绪论

- 格式:ppt

- 大小:246.50 KB

- 文档页数:23

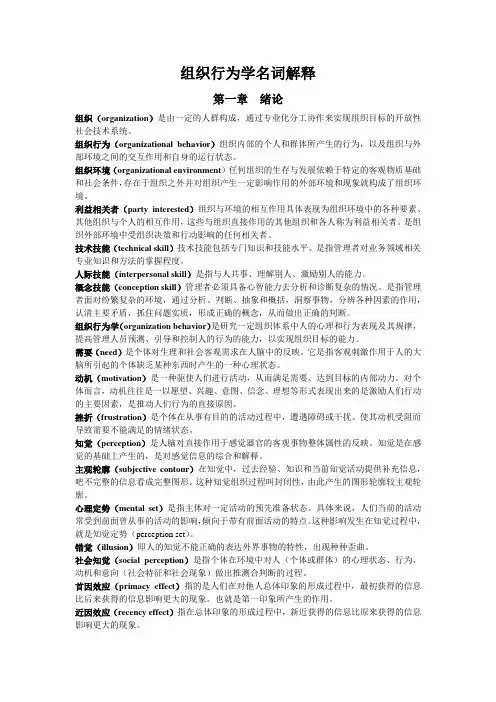

组织行为学名词解释第一章绪论组织(organization)是由一定的人群构成,通过专业化分工协作来实现组织目标的开放性社会技术系统。

组织行为(organizational behavior)组织内部的个人和群体所产生的行为,以及组织与外部环境之间的交互作用和自身的运行状态。

组织环境(organizational environment)任何组织的生存与发展依赖于特定的客观物质基础和社会条件,存在于组织之外并对组织产生一定影响作用的外部环境和现象就构成了组织环境。

利益相关者(party interested)组织与环境的相互作用具体表现为组织环境中的各种要素、其他组织与个人的相互作用,这些与组织直接作用的其他组织和各人称为利益相关者。

是组织外部环境中受组织决策和行动影响的任何相关者。

技术技能(technical skill)技术技能包括专门知识和技能水平。

是指管理者对业务领域相关专业知识和方法的掌握程度。

人际技能(interpersonal skill)是指与人共事、理解别人、激励别人的能力。

概念技能(conception skill)管理者必须具备心智能力去分析和诊断复杂的情况。

是指管理者面对纷繁复杂的环境,通过分析、判断、抽象和概括,洞察事物,分辨各种因素的作用,认清主要矛盾,抓住问题实质,形成正确的概念,从而做出正确的判断。

组织行为学(organization behavior)是研究一定组织体系中人的心理和行为表现及其规律,提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力,以实现组织目标的能力。

需要(need)是个体对生理和社会客观需求在人脑中的反映。

它是指客观刺激作用于人的大脑所引起的个体缺乏某种东西时产生的一种心理状态。

动机(motivation)是一种驱使人们进行活动,从而满足需要、达到目标的内部动力。

对个体而言,动机往往是一以愿望、兴趣、意图、信念、理想等形式表现出来的是激励人们行动的主要因素,是推动人们行为的直接原因。

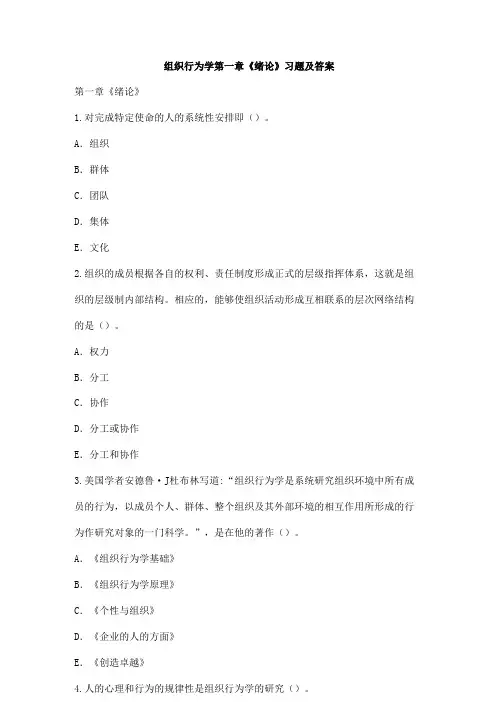

组织行为学第一章《绪论》习题及答案第一章《绪论》1.对完成特定使命的人的系统性安排即()。

A.组织B.群体C.团队D.集体E.文化2.组织的成员根据各自的权利、责任制度形成正式的层级指挥体系,这就是组织的层级制内部结构。

相应的,能够使组织活动形成互相联系的层次网络结构的是()。

A.权力B.分工C.协作D.分工或协作E.分工和协作3.美国学者安德鲁·J杜布林写道:“组织行为学是系统研究组织环境中所有成员的行为,以成员个人、群体、整个组织及其外部环境的相互作用所形成的行为作研究对象的一门科学。

”,是在他的著作()。

A.《组织行为学基础》B.《组织行为学原理》C.《个性与组织》D.《企业的人的方面》E.《创造卓越》4.人的心理和行为的规律性是组织行为学的研究()。

B.方法C.对象D.内容E.规律5.人的行为与心理密不可分,行为是心理活动的()。

A.内在依据B.外在依据C.外在表现D.内在表现E.运行基础6.在“霍桑试验”中总结的“人群关系理论”揭示了人群关系是提升劳动生产率的重大因素,凸显出群体规范对个体工作行为的决定性作用,开辟了管理研究的新领域,导致了管理中对人的因素的重视的研究者是()。

A.罗伯特・欧文B.泰勒C.西蒙D.梅奥E.麦格雷戈7.1960年,在《企业的人的方面》一书中总结了人性假设对立的两种观点,即X 理论与Y理论的是()。

A.阿吉雷斯B.威廉大内C.西蒙D.麦格雷戈8.观察者以自己的感觉器官为工具,直接观察人们的行为,并通过对外在行为的分析来推测人们内在的心理状态,这种方法称()。

A.案例研究法B.观察法C.调查法D.心理测验法E.问卷调查法9.研究人员通过查阅各种原始记录,或通过访问、发调查表和实地观察所收集到的有关某一个人或某个群体的各种情境,用文字如实记载,为学生的课堂学习提供模拟的具体管理情境的研究方法是()。

A.案例分析B.实验室实验C.现场研究D.描述性研究E.问卷调查10.现场研究就是在现实的环境中对实际情境的研究,与实验室实验相比,它具有更强的()。

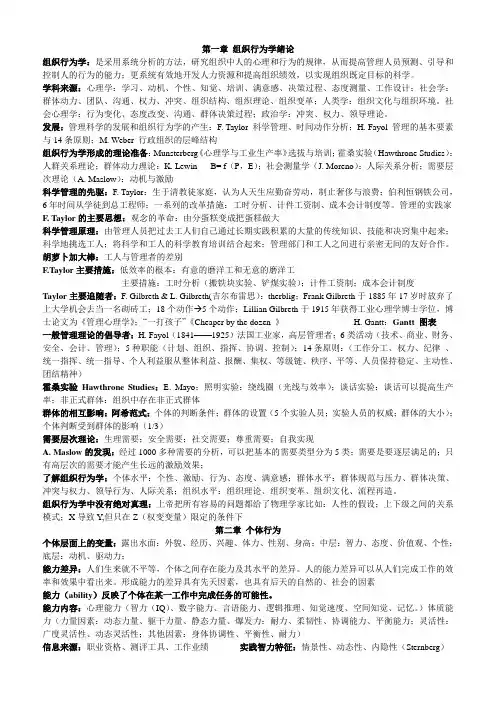

第一章组织行为学绪论组织行为学:是采用系统分析的方法,研究组织中人的心理和行为的规律,从而提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力;更系统有效地开发人力资源和提高组织绩效,以实现组织既定目标的科学。

学科来源:心理学:学习、动机、个性、知觉、培训、满意感、决策过程、态度测量、工作设计;社会学:群体动力、团队、沟通、权力、冲突、组织结构、组织理论、组织变革;人类学:组织文化与组织环境。

社会心理学:行为变化、态度改变、沟通、群体决策过程;政治学:冲突、权力、领导理论。

发展:管理科学的发展和组织行为学的产生:F. Taylor 科学管理、时间动作分析;H. Fayol 管理的基本要素与14条原则;M. Weber 行政组织的层峰结构组织行为学形成的理论准备:Munsterberg《心理学与工业生产率》选拔与培训;霍桑实验(Hawthrone Studies):人群关系理论;群体动力理论:K. Lewin B= f(P,E);社会测量学(J. Moreno):人际关系分析;需要层次理论(A. Maslow):动机与激励科学管理的先驱:F. Taylor:生于清教徒家庭,认为人天生应勤奋劳动,制止奢侈与浪费;伯利恒钢铁公司,6年时间从学徒到总工程师;一系列的改革措施:工时分析、计件工资制、成本会计制度等。

管理的实践家F. Taylor的主要思想:观念的革命:由分蛋糕变成把蛋糕做大科学管理原理:由管理人员把过去工人们自己通过长期实践积累的大量的传统知识、技能和决窍集中起来;科学地挑选工人;将科学和工人的科学教育培训结合起来;管理部门和工人之间进行亲密无间的友好合作。

胡萝卜加大棒:工人与管理者的差别F.Taylor主要措施:低效率的根本:有意的磨洋工和无意的磨洋工主要措施:工时分析(搬铁块实验、铲煤实验);计件工资制;成本会计制度Taylor主要追随者:F. Gilbreth & L. Gilbreth(吉尔布雷思):therblig;Frank Gilbreth于1885年17岁时放弃了上大学机会去当一名砌砖工;18个动作 5个动作;Lillian Gilbreth于1915年获得工业心理学博士学位,博士论文为《管理心理学》;“一打孩子”《Cheaper by the dozen 》H. Gantt:Gantt 图表一般管理理论的倡导者:H. Fayol(1841——1925)法国工业家,高层管理者;6类活动(技术、商业、财务、安全、会计、管理);5种职能(计划、组织、指挥、协调、控制);14条原则:(工作分工、权力、纪律、统一指挥、统一指导、个人利益服从整体利益、报酬、集权、等级链、秩序、平等、人员保持稳定、主动性、团结精神)霍桑实验Hawthrone Studies:E. Mayo;照明实验:绕线圈(光线与效率);谈话实验:谈话可以提高生产率;非正式群体:组织中存在非正式群体群体的相互影响:阿希范式:个体的判断条件;群体的设置(5个实验人员;实验人员的权威;群体的大小);个体判断受到群体的影响(1/3)需要层次理论:生理需要;安全需要;社交需要;尊重需要;自我实现A. Maslow的发现:经过1000多种需要的分析,可以把基本的需要类型分为5类;需要是要逐层满足的;只有高层次的需要才能产生长远的激励效果;了解组织行为学:个体水平:个性、激励、行为、态度、满意感;群体水平:群体规范与压力、群体决策、冲突与权力、领导行为、人际关系;组织水平:组织理论、组织变革、组织文化、流程再造。

组织行为学重点复习资料第一章绪论1、组织行为学的含义:采用系统分析的方法,研究一定组织中人的心理和行为规律,以提高管理人员预测、引导和控制人的行为的能力,以实现组织预定目标的学科。

2、组织行为学的发展第一阶段:20世纪初到30年代,以泰罗、韦伯和法约尔等人为代表。

他们把组织看成一个封闭的理性模式。

第二阶段:20世纪30—60年代,以梅奥、麦戈里格等为代表。

他们把组织看成为一个封闭的社会性模式。

第三阶段:20世纪60—70年代,代表人物为费德勒等人。

他们把组织看作为开放的模式。

第四阶段:20世纪70年代以来,代表人物是维克、马奇等。

他们综合了前三阶段的长处,把组织看成是一个开放的社会性模式。

3、组织行为学的研究内容⑴个体心理与行为⑵群体心理与行为⑶组织心理与行为4、管理者的技能罗伯特·卡茨(Robert Katz)提出了管理者应具有的三种基本管理技能:第一,技术技能;第二,人际技能;第三,概念技能。

5、组织及组织管理者面临的挑战(论述题,如政府管理者;内外环境)第一,应对经济全球化和劳动力多元化的挑战第二,对不断改善质量、提高生产率和改进服务的追求,都取决于员工更多地参与和自觉增加对工作投入第三,员工需求的多样化和忠诚度减弱第四,鼓励创新变革和更广泛的授权第五、改善道德行为6、未来组织的特征第一、等级制的弱化第二、组织结构扁平化第三、组织内部分立化第四、组织关系网络化第五、组织边界柔性化第六、组织规模小型化扁平化:组织结构层次尽可能少的一种组织结构。

特点:(1)结构层次减少(2)效率和效益保持或提高(3)行动快捷有效(4)人力资源成本下降(5)组织综合竞争能力提高网络化:指管理者应该考虑所有利益相关者的利益,并与利益相关者联合成战略联盟,使之为共同的目标奋斗。

特点:(1)内部网络化(主要利益者:股东、员工、本企业)(2)外部网络化(主要利益者:客户、供应商、政府、社区、媒体)7、研究和应用组织行为学的意义⑴有助于加强以人为中心的管理,充分调动人的积极性、主动性和创造性;⑵有助于知人善任,合理地使用人才⑶有助于改善人际关系,增强群体的合理凝聚力和向心力;⑷有助于提高领导水平,改善领导者和被领导者的关系⑸有助于组织变革和组织发展。

组织行为学第一章概论1.什么是组织行为学?为什么学习组织行为学?加强组织行为学的研究和应用,对于改进管理工作和提高管理水平,对于培养和选拔各级管理人才,改进领导作风和提高领导水平,对于提高工作绩效,对于改进干群关系,调动广大职工群众的积极性、主动性和创造性,增强企业事业单位的活力和提高社会生产力,都具有重要的意义:(一)有助于加强以人为中心的管理,充分调动人的积极性、主动性和创造性(二)有助于知人善任,合理地使用人才(三)有助于改善人际关系,增强群体的合理凝聚力和向心力,促进社会的和谐发展(四)有助于提高领导水平,改善领导者和被领导者的关系(五)有助于组织变革和组织发展二、组织的概念、类型与作用(一).组织的概念组织就是存在于特定社会环境中,由人群构成的,为了达到共同目标,通过责权分配和层次结构所构成的一个完整的有机体。

这个定义包括以下含义:1.所有的组织都存在于特定的社会环境之中,组织的形态、功能、结构、管理活动都将受到环境的影响,有时是决定性的影响。

2.人是组织的主体,人群中存在着复杂的人际关系、存在着分工和合作,正是这些关系使得组织能够在运行中保持较高的效率。

3.任何组织都有一定的目标。

不管这个目标是明确的,还是隐含的,目标是组织存在的前提。

4.组织要有不同的权力层次的责任制度。

这是由分工而要求的,权力和责任是达成组织目标的必要保证。

5.组织是一个有生命力的有机体,组织会成长、会发展、会衰落、会消亡,组织管理效能、环境压力强弱,对组织的生存和发展影响重大。

(二)组织的要素组织的有形要素1.实现组织预期目标所需实施的工作。

2.确定实施工作的人员。

3.确定必备的物质条件。

4.确定权责结构。

组织的无形要素1.共同的目标。

2.工作的主动性与积极性。

3.良好的沟通网络和制度。

4.和谐的人际关系。

5.有效配合与通力协作。

(三)组织的分类国际上较为通用的分类观点有:1.帕森斯社会功能分类说:美国著名社会学家帕森斯认为,组织的分类应按社会作用和社会效益进行。

组织行为学知识点第一章绪论1、组织行为学的定义组织行为学是一个研究领域,探讨个体、群体及结构对组织内部行为的影响,目的是应用这些知识改善组织绩效。

第二章组织行为学概述1、组织行为学的研究内容组织行为学的研究对象个体心理核心是激励及核心创造力的问题,即如何调动员工的积极性、主动性、创造性的问题。

涉及到个体的需要、动机、态度等;同时还涉及到人的认识差异、能力差异、个性差异等。

群体心理核心是人际关系问题,人际关系的测评、人际关系的条件、人际关系的障碍与改善等。

还涉及工作团队与团队精神、团体凝聚力、团体士气、团体信息交流与意见沟通、团体的决策、团体的竞争与合作、团体意识等。

领导心理领导的素质、结构、功能与影响力;领导者的选择、考核、培训;领导体制的演变等。

组织心理组织理论及其变革;现代社会组织结构的内容、特点及管理原则;组织改革的心理分析(比如改革的目的、过程、动力、阻力及其克服);组织发展与组织效能(组织气氛、形象、文化建设)等。

组织行为学研究的核心问题1.人与工作、组织和环境的匹配问题2.激励问题3.领导科学问题2、组织行为学的研究方法除了实验室实验或现场实验等传统方法外,还有经验总结法、观察法、测验法、研究者与实践者相互参与的准实验方法、案例比较法、现场研究法等。

观察法:也叫自然观察法,是在日常的不作任何人工干预的自然和社会情况下,观察者以感觉器官(眼、耳等)为工具,有目的、有计划地系统的直接观察组织中人的行为,并通过对外在行为的分析推测人们的心理状态。

优点:目标明确、简单易行、真实有效缺点:难以深入、无法进行统计分析实验法:实验法是研究者有目的地严格控制或创设的条件,通过有效因素的变化来分析发现被试者的行为变化,从而进行研究的方法。

优点:严格控制条件缺点:推广性差谈话法:谈话法是研究者根据预先拟好的问题向被调查者提出,以一问一答的方式进行调查。

优点:简便易行,双向沟通,加强感情交流,增加相互了解。