六国论句子翻译

- 格式:doc

- 大小:34.50 KB

- 文档页数:2

《六国论》原文及翻译《六国论》原文及翻译六国灭亡,不是因为武器不锋利,仗打不好,弊病在于贿赂秦国。

下面是小编给大家整理的《六国论》原文及翻译内容,希望能给你带来帮助!【原文】六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰弊在赂秦也。

”秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝,起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急,故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与赢而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之;洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与赢而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣;以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

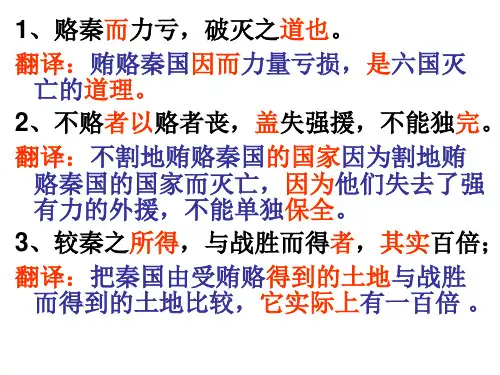

《六国论》重点句子翻译【部编版必修下册】班级:姓名:重点句子翻译:①赂秦而力亏,破灭之道也。

翻译:贿赂秦国,自己的实力因而就亏损,这是灭亡的原因。

②不赂者以赂者丧。

翻译:不贿赂秦国的国家因为贿赂秦国的国家而灭亡。

③盖失强援,不能独完。

翻译:因为不贿赂秦国的国家失去了其他国家强有力的援助,就不能单独保全,④较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍。

翻译:比较秦国(由于受贿赂)所得到的土地,与战争取胜得到的土地,它的实际数目多到百倍;⑤则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

翻译:那么秦国最大的欲望,诸侯最大的祸患,本来就不在于战争。

⑥奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

翻译:(诸侯)送给秦国的土地越多,(秦国)对诸侯的侵略也越急。

所以用不着作战,谁强谁弱,谁胜谁负,就已经决定了。

⑦至于颠覆,理固宜然。

翻译:终于落到全部覆亡的结局,从道理上说本来应该这样。

⑧古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

翻译:古人说:“用土地侍奉秦国,就好像抱着柴草去救火,柴不烧完,火就不会灭。

”这话说对了。

⑨燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

翻译:燕国和赵国的国君,起初有长远的谋略,能够坚守国土,坚持正义不贿赂秦国。

⑩且燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

翻译:况且,燕赵两国正处在秦国(把其他国家)快要消灭干净的时候,可以说(他们的)智谋和力量都很单薄,作战失败了而灭亡,确实是不得已的事。

⑪则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

翻译:那么胜败存亡的命运,假若与秦国相比较,(结局)也许还不是轻易能判断的呢。

⑫以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

翻译:(如果六国诸侯)用贿赂秦国的土地来分封天下的谋臣,用侍奉秦国的心意来礼遇天下的奇才,(大家)齐心合力地向西(对付秦国),那么,我恐怕秦国人连饭都咽不下去了。

⑬为国者无使为积威之所劫哉!翻译:治理国家的人(千万)不要被别人积久而成的威势胁迫啊!⑭苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

苏洵《六国论》原文和译文(翻译)六国论原文:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰弊在赂秦也。

”秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕、赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕、赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

译文:六国的灭亡,并不是(因为他们的)武器不锋利,仗打不好,弊病在于拿土地贿赂秦国。

拿土地贿赂秦国亏损了自己的力量,(这就)是灭亡的原因。

有人会问:“六国接连灭亡,都是因为有贿赂秦国的吗?”(回答)说:“不贿赂秦国的国家因为有贿赂秦国的国家而灭亡。

原因是不贿赂秦国失掉了强有力的外援,不能单独地保全。

《六国论》文言文原文及翻译在日常的学习中,大家都知道一些经典的文言文吧?文言文是一种书面语言,主要包括以先秦时期的口语为基础而形成的书面语。

是不是有很多人没有真正理解文言文?以下是小编帮大家整理的《六国论》文言文原文及翻译,仅供参考,大家一起来看看吧。

《六国论》文言文原文及翻译篇1六国论〔宋〕苏辙【原文】尝读六国世家,窃怪天下之诸侯以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦,而不免于灭亡。

常为之深思远虑,以为必有可以自安之计。

盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊;诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。

秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。

韩、魏塞秦之冲,而蔽山东之诸侯,故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范雎用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏。

昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿,而范雎以为忧,然则秦之所忌者可见矣!秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。

越韩过魏,而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。

而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。

夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以当虎狼之秦,彼安得不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏不能独当秦,而天下之诸侯藉之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以摈秦,秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国因得以自完于其间矣。

以四方无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵;以二国委秦,而四国休息于内以阴助其急。

若此可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此而乃贪疆埸尺寸之利,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣。

至于秦人得伺其隙,以取其国,可不悲哉!——选自《四部丛刊》本《栾城集》【翻译】我曾经阅读《史记》的六国世家,私下里感到奇怪的是,天下的诸侯国凭借五倍于秦国的土地,十倍于秦国的民众,全力向西攻打殽山西面方圆千里的秦国,最后竟然不能免于灭亡。

苏辙六国论原文及翻译苏辙六国论原文及翻译《六国论》是北宋文学家苏辙所写的一篇论,着重探讨了六国当时应采取的自安之计,全文抓住一个“势”字,站得高、看得远,从大处着笔,高谈阔论、说短论长,颇具战国策士纵横捭阖之风。

下面是小编整理的苏辙六国论原文及翻译,欢迎大家分享。

【原文】尝读六国世家①,窃怪天下之诸侯,以五倍之地,十倍之众,发愤西向,以攻山西千里之秦②,而不免于灭亡。

尝为之深思远虑,以为必有可以自安之计;盖未尝不咎其当时之士,虑患之疏,而见利之浅,且不知天下之势也。

夫秦之所与诸侯争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之郊,诸侯之所与秦争天下者,不在齐、楚、燕、赵也,而在韩、魏之野。

秦之有韩、魏,譬如人之有腹心之疾也。

韩、魏塞秦之冲③,而蔽山东之诸侯;故夫天下之所重者,莫如韩、魏也。

昔者范睢用于秦而收韩,商鞅用于秦而收魏;昭王未得韩、魏之心,而出兵以攻齐之刚、寿④,而范睢以为忧。

然则秦之所忌者可以见矣。

秦之用兵于燕、赵,秦之危事也。

越韩过魏而攻人之国都,燕、赵拒之于前,而韩、魏乘之于后,此危道也。

而秦之攻燕、赵,未尝有韩、魏之忧,则韩、魏之附秦故也。

夫韩、魏,诸侯之障,而使秦人得出入于其间,此岂知天下之势耶?委区区之韩、魏,以挡强虎豹之秦,彼得安不折而入于秦哉?韩、魏折而入于秦,然后秦人得通其兵于东诸侯,而使天下遍受其祸。

夫韩、魏,不能独挡秦,而天下之诸侯,借之以蔽其西,故莫如厚韩亲魏以挡秦。

秦人不敢逾韩、魏以窥齐、楚、燕、赵之国,而齐、楚、燕、赵之国,因得以自完于其间矣。

以四无事之国,佐当寇之韩、魏,使韩、魏无东顾之忧,而为天下出身以当秦兵⑤。

以二国委秦,而四国休息于内,以阴助其急。

若此,可以应夫无穷,彼秦者将何为哉?不知出此,而乃贪疆场尺寸之利⑥,背盟败约,以自相屠灭,秦兵未出,而天下诸侯已自困矣;至使秦人得伺其隙⑦,以取其国,可不悲哉?【译文】我曾经读《史记》齐、楚、燕、韩、赵、魏六国的世家,私下奇怪这些各霸天下一方的诸侯以五倍于敌的地域,十倍于敌的军民,奋发向西而进,去攻击崤山之西不过千里之大的秦国,却没能免于灭亡的命运。

六国论句子翻译六国论是中国历史上著名的一部政治著作,由战国时期的国际关系大师苏轼编写。

在这篇著作中,苏轼通过分析战国时期六个主要国家的政治、经济、军事和文化等方面的特点,提出了自己独特的治国理念和对外政策建议。

以下是六国论中的一些重要句子及其中文翻译。

1. "亡灭之国,民无所附之,积久而成";翻译:一个国家若是人民没有向往之处,长此以往将会灭亡。

2. "治国之道,察其疾苦,而无视其享乐";翻译:治理一个国家时,要观察人民的苦难,而不能忽视他们的享乐。

3. "以天下为家,而无所私";翻译:以天下百姓为家,不偏私。

4. "柔者灭刚,察者灭暗,忍者灭智";翻译:柔弱的势力能够击败强硬的势力,善于观察的人能够战胜无知,忍让的人能够消灭聪明。

5. "治国君子不敢以言辞自短,惧人之加非也";翻译:治理国家的君子不敢自夸,因为他害怕别人的指责。

6. "昔者秦失其纪,后乃乱齐楚";翻译:古时候秦失去其规矩,随后齐国和楚国就陷入混乱。

以上是六国论中的一些重要句子及其中文翻译。

苏轼通过这些句子揭示了战国时期六个国家相互之间的政治斗争、君臣关系、社会风气等问题,并试图寻找解决这些问题的道路。

下面将详细探讨六国论的内涵和影响。

在六国论中,苏轼通过分析战国时期六个国家的兴衰成败,总结出了颇具启发性的治国之道。

他认为一个国家的发展与国民的向往密不可分,国民没有对国家产生向往之情,国家就难以长久繁荣。

苏轼强调治国者应当关注人民的疾苦,而不是只看重享乐,只有这样才能得到人民的拥护。

他还认为君主应该以天下百姓为家而不偏私,体现出了崇尚大公无私的治国理念。

在对待政治斗争的态度上,苏轼提出了"柔者灭刚,察者灭暗,忍者灭智"的观点。

他主张用柔弱的力量来对抗强硬的敌人,善于观察的人可以战胜盲目无知,而忍让的人也可以消除聪明的智者。

六国论苏洵原文:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

译文:六国的灭亡,不是(因为他们的)武器不锋利,仗打得不好,弊端在于用土地来贿赂秦国。

拿土地贿赂秦国亏损了自己的力量,(这就)是灭亡的原因。

有人问:“六国一个接一个的灭亡,难道全部是因为贿赂秦国吗?”(回答)说:“不贿赂秦国的国家因为有贿赂秦国的国家而灭亡。

原因是不贿赂秦国的国家失掉了强有力的外援,不能独自保全。

六国论重点句子翻译

《六国论》是中国古代思想家荀子的代表作之一,被誉为“中国古代最早的政治家和外交家”。

本文将重点翻译《六国论》中的一些重要句子,希望能够帮助读者更好地理解其中的思想和观点。

1. 夫六国者,天下之精英也,非一日之富贵也,非一日之贫贱也。

六国是天下精英的集合,它们的富贵和贫贱都不是一时之间形成的。

2. 天下之大乱也,非六国之罪也,六国之罪也。

天下的大乱,并不是六国的罪过,而是六国自身的罪过。

3. 故六国之君欲富,而民欲贫;六国之君欲安,而民欲危。

因此,六国的君主想要富裕,而百姓却想要贫穷;六国的君主想要安定,而百姓却想要危险。

4. 故六国之法,与天下之法异也。

因此,六国的法律与天下的法律是不同的。

5. 天下之民,皆谓六国之君为暴也。

天下的百姓都认为六国的君主是暴君。

6. 天下之民,皆谓六国之君为贪也。

天下的百姓都认为六国的君主是贪婪的。

7. 天下之民,皆谓六国之君为不仁也。

天下的百姓都认为六国的君主是不仁的。

8. 故六国之君皆欲富而不忠,欲安而不仁。

因此,六国的君主都想要富裕而不忠诚,想要安定而不仁慈。

以上就是《六国论》中的一些重要句子翻译,通过这些句子的翻译,我们可以更深入地理解荀子对六国君主和百姓的观察和思考,以及他对政治和道德的思考。

希望这些翻译能够帮助读者更好地理解这部经典著作,从中汲取智慧。

苏洵六国论原文及翻译《六国论》是苏洵政表作品。

《六国论》提出并论证了六国灭亡“弊在赂秦”的精辟论点,这是我为大家带来的,希望对大家有所帮助。

原文六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率①赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判②矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

③”此言得之。

齐人未尝赂秦,终④继五国迁(31)灭,何哉?与⑤嬴而不助五国也。

五国既⑥丧,齐亦不免⑦矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义⑧不赂秦。

是故(32)燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始(33)速⑨祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再⑩,李牧连却之⑾。

洎⑿牧以谗⒀诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆⒁尽之际,可谓智力⒂孤危,战败而亡,诚不得已。

向使⒃三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理⒄,当(tǎng)(34)与秦相较,或未易量。

呜呼!以⒅赂秦之地封天下之谋臣,以事⒆秦之心礼⒇天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽21也。

悲夫!有如此之势22,而23为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡24。

为25国者无使为积威之所劫26哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于27秦,而犹有可以28不赂而胜之之势。

苟以29天下之大,而从六国破亡之故事30,是又在六国下矣。

译文六国的灭亡,不是(因为他们的)武器不锋利,仗打得不好,弊端在于用土地来贿赂秦国。

《六国论》苏辙原文及翻译《六国论》提出并论证了六国灭亡“弊在赂秦”的精辟论点,“借古讽今”,抨击宋王朝对辽和西夏的屈辱政策,告诫北宋统治者要吸取六国灭亡的教训,以免重蹈覆辙。

下面为大家分享《六国论》苏辙原文及翻译,欢迎大家参考借鉴。

六国论六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地,封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

翻译我读过史记中六国世家的故事,内心感到奇怪:全天下的诸侯,凭着比秦国大五倍的土地,多十倍的军队,全心全力向西攻打崤山西边面积千里的秦国,却免不了灭亡。

(完整版)六国论原文及翻译《六国论》宋·苏洵六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,六国的灭亡,并不是武器不锋利,仗打不好,弊病在于拿土地贿赂秦国。

贿赂秦国亏损了自己的力量,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以(这就)是灭亡的原因。

有人会问:“六国接连灭亡,都是因为贿赂秦国吗?”(回答)说:“不贿赂秦国赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:‘弊在赂秦也’。

”的国家因为贿赂秦国的国家而灭亡。

原因是不贿赂秦国失掉了强有力的外援,不能单独地保全。

所以说:‘弊病在于贿赂秦国’。

”秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,秦国在用战争夺取土地以外,小的就获得邑镇,大的就获得城市。

比较秦国受贿赂所得到的土地,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,和战争胜利得到的土地,实际多到百倍。

六国诸侯(贿赂秦国)所丧失的土地,比战败所丧失的土地,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

实际也要多到百倍。

那么秦国最大的欲望,六国诸侯最大的祸患,当然不在于战争。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之他们的祖辈父辈,冒着寒霜雨露,披荆斩棘,才有了很少的一点土地。

子孙对那些土地不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,却不很爱惜,全把他送给别人,好象抛弃小草一样。

今天割去五座城,明天割去十座城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之这才能睡一夜安稳觉。

(可是第二天)起床向四境一看,秦国的军队又来了。

既然这样,那么诸侯的地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而土地有限,强暴的秦国的贪心永远没有满足。

(诸侯)送给秦国的土地越多,秦国对诸侯的侵略也越急。

强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事所以用不着战争,谁强谁弱,谁胜谁负就已经分得清清楚楚了。

终于落到全部覆亡,是理所当然的事。

古秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

《六国论》宋·苏洵六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,六国的灭亡,并不是武器不锋利,仗打不好,弊病在于拿土地贿赂秦国。

贿赂秦国亏损了自己的力量,破灭之道也。

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以(这就)是灭亡的原因。

有人会问:“六国接连灭亡,都是因为贿赂秦国吗?”(回答)说:“不贿赂秦国赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:‘弊在赂秦也’。

”的国家因为贿赂秦国的国家而灭亡。

原因是不贿赂秦国失掉了强有力的外援,不能单独地保全。

所以说:‘弊病在于贿赂秦国’。

”秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,秦国在用战争夺取土地以外,小的就获得邑镇,大的就获得城市。

比较秦国受贿赂所得到的土地,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,和战争胜利得到的土地,实际多到百倍。

六国诸侯(贿赂秦国)所丧失的土地,比战败所丧失的土地,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

实际也要多到百倍。

那么秦国最大的欲望,六国诸侯最大的祸患,当然不在于战争。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之他们的祖辈父辈,冒着寒霜雨露,披荆斩棘,才有了很少的一点土地。

子孙对那些土地不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,却不很爱惜,全把他送给别人,好象抛弃小草一样。

今天割去五座城,明天割去十座城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之这才能睡一夜安稳觉。

(可是第二天)起床向四境一看,秦国的军队又来了。

既然这样,那么诸侯的地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而土地有限,强暴的秦国的贪心永远没有满足。

(诸侯)送给秦国的土地越多,秦国对诸侯的侵略也越急。

强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事所以用不着战争,谁强谁弱,谁胜谁负就已经分得清清楚楚了。

终于落到全部覆亡,是理所当然的事。

古秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

人说:“用土地侍奉秦国,就好像抱柴救火,柴不烧完,火就不会灭。

古之善论者,必能察时之势,辨地之宜,审人之处,而后能言之有物,论之有理。

六国者,战国之时,天下分裂,诸侯并起,各思以自强,以求存。

然而,强弱之势异,存亡之道殊,故有合纵连横之策,有成败之理。

兹论六国之形势,以见其得失之由。

昔者,齐、楚、燕、韩、赵、魏,皆强国也。

齐地千里,楚地万里,燕、韩、赵、魏亦各数百里。

土地广袤,物产丰富,人民众多,兵强马壮。

然而,六国之君,各有短长,或贪或暴,或懦或弱,故国势亦各有盛衰。

齐威王,英明之主也。

其时,齐强盛,威震四海。

威王善用兵,有孙武、田忌等名将辅佐,故能战胜各国,称霸一时。

然威王晚年,好神仙之道,不务政事,国势渐衰。

楚庄王,雄才大略之主也。

楚地广大,民风剽悍,庄王善用兵,有吴起、孙膑等名将,故能灭越,北并陈、蔡,南服百越。

然庄王晚年,宠信佞臣,政事废弛,国势亦衰。

燕昭王,仁德之主也。

燕虽小国,然昭王有远见,广纳贤才,修文德,振武备,使燕国强盛一时。

然昭王死后,燕国渐衰。

韩、赵、魏,皆强国也。

韩有申不害、韩非等法家之贤,赵有平原君、赵奢等名将,魏有信陵君、吴起等良将。

然三家皆内斗不已,国势日衰。

至于合纵连横之策,乃战国之时,诸侯相争,互相联合以抗强敌之策略。

合纵者,六国联合,南北为纵,共抗秦国。

连横者,六国分立,东西为横,各与秦国结盟。

然而,合纵连横之策,虽一时能抗强敌,但终究不能长久。

秦孝公,始变法强国。

商鞅变法,重农抑商,奖励军功,使秦国国力大增。

孝公之后,惠文王、武王、昭王,皆英明之主,秦国更加强大。

至秦始皇,一统六国,天下归一。

六国之亡,盖由内政不修,外患不断,合纵连横之策不固,终为秦所灭。

夫国者,如舟也,舟之覆,由水之漏。

六国之君,不能防水之漏,故国破家亡。

夫论六国,非徒论其成败,亦论其所以成败之由。

成败之由,在于君德、臣能、政事、地理。

六国之君,德薄能薄,政事不修,地理不利,故不能久存。

而秦,德厚能厚,政事修明,地理有利,故能一统天下。

呜呼!六国之兴亡,亦足为后世之鉴也。

原文:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

”此言得之。

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始速祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再,李牧连却之。

洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。

为国者无使为积威之所劫哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。

苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

翻译:六国的灭亡,不是因为他们的武器不锋利,仗打得不好,弊端在于用土地来贿赂秦国。

拿土地贿赂秦国亏损了自己的力量,(这就)是灭亡的原因。

有人问:“六国一个接一个地灭亡,难道全部是因为贿赂秦国吗?”回答说:“不贿赂秦国的,因为有贿赂秦国的国家而灭亡。

原因是不贿赂秦国的国家失掉了强有力的外援,不能独自保全。

所以说:弊病在于贿赂秦国。

六国论文言文翻译及注释《六国论》是苏洵政论文代表作品。

《六国论》提出并论证了六国灭亡“弊在赂秦”的精辟论点,“借古讽今”,抨击宋王朝对辽和西夏的屈辱政策,告诫北宋统治者要吸取六国灭亡的教训,以免重蹈覆辙。

六国论文言文原文六国论作者:苏洵六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏,破灭之道也。

或曰:六国互丧,率①赂秦耶?曰:不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

故曰:弊在赂秦也。

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城。

较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。

则秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣。

然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。

故不战而强弱胜负已判②矣。

至于颠覆,理固宜然。

古人云:“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭。

③”此言得之。

齐人未尝赂秦,终④继五国迁(31)灭,何哉?与⑤嬴而不助五国也。

五国既⑥丧,齐亦不免⑦矣。

燕赵之君,始有远略,能守其土,义⑧不赂秦。

是故(32)燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

至丹以荆卿为计,始(33)速⑨祸焉。

赵尝五战于秦,二败而三胜。

后秦击赵者再⑩,李牧连却之⑾。

洎⑿牧以谗⒀诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。

且燕赵处秦革灭殆⒁尽之际,可谓智力⒂孤危,战败而亡,诚不得已。

向使⒃三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理⒄,当(tǎng)(34)与秦相较,或未易量。

呜呼!以⒅赂秦之地封天下之谋臣,以事⒆秦之心礼⒇天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽(21)也。

悲夫!有如此之势(22),而(23)为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡(24)。

为(25)国者无使为积威之所劫(26)哉!夫六国与秦皆诸侯,其势弱于(27)秦,而犹有可以(28)不赂而胜之之势。

《六国论》重点语句翻译

1.六国破灭,非兵.不利,战.不善,弊在赂秦。

赂秦而力亏.,破灭之道也。

2.六国互.丧,率.赂秦耶?

3.不赂者以.赂者丧,盖失强援,不能独完.。

4.然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌.,奉之弥.繁,侵之愈急。

5.至于

...然。

..颠覆,理固宜

6.至丹以.荆卿为计,始速.祸焉。

7.后秦击赵者再.,李牧连却

..之。

8.且燕赵处秦革灭殆.尽之际,可谓智力

..孤危,战败而亡,诚.不得已。

9.向使.三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行

..,良将犹在,则胜负之数.,存亡之理.,当(tǎng)与秦相较,或未易量。

10.以.赂秦之地封天下之谋臣,以事.秦之心礼.天下之奇才,并力西向

..,则吾恐秦人食之不得下咽.也

11.有如此之势.,而为秦人积威之所劫,日.削月.割,以.趋于亡。

为国者无使为积威之所劫.哉!

12.苟以

..,是.又在六国下矣。

..天下之大,而从.六国破亡之故事

《阿房宫赋》重点语句翻译

1.骊(Lí)山北构

..而西折,直走.咸阳。

2.廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角

....。

3.盘盘焉,囷囷(qūn)焉,蜂.房水.涡,矗(chù)不知其几千万落。

4.雷霆乍惊,宫车过也;辘辘(lù)远听,杳.(yǎo)不知其所之.也。

5.鼎.铛(chēng)玉.石,金块珠砾,弃掷逦(lǐ)迤(yǐ),秦人视之,亦不甚惜。

6.奈何取之尽锱(zī)铢(zhū),用之如泥沙?

7.戍(shù)卒叫,函谷举.,楚人一炬

..,可怜焦土!

8.呜呼!灭六国者六国也,非秦也;族.秦者秦也,非天下也。

..使.六国各爱其人,则足以拒秦;使秦复.爱六国之人,则递三世可至万世而为君,谁得而族.灭也?

10.秦人不暇自哀,而后人哀之;后人哀之而不鉴.之,亦使后人

..而复哀后人也。