导练作业 第一节 种群的特征1

- 格式:doc

- 大小:131.00 KB

- 文档页数:3

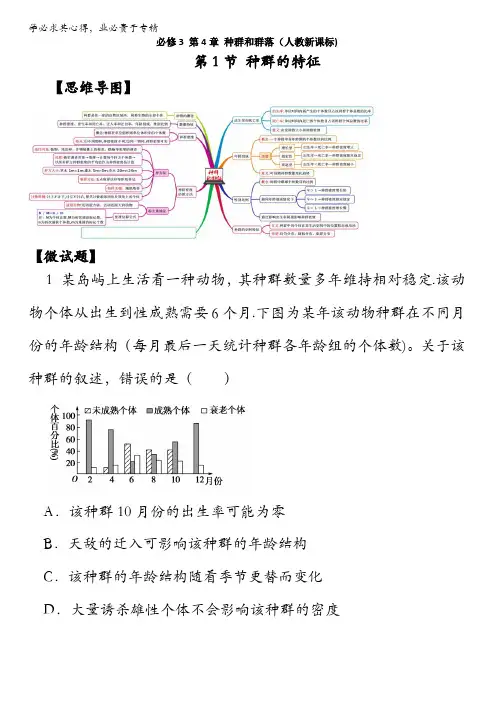

必修3 第4章种群和群落(人教新课标)第1节种群的特征【思维导图】【微试题】1 某岛屿上生活着一种动物,其种群数量多年维持相对稳定.该动物个体从出生到性成熟需要6个月.下图为某年该动物种群在不同月份的年龄结构(每月最后一天统计种群各年龄组的个体数)。

关于该种群的叙述,错误的是()A.该种群10月份的出生率可能为零B.天敌的迁入可影响该种群的年龄结构C.该种群的年龄结构随着季节更替而变化D.大量诱杀雄性个体不会影响该种群的密度【微思考】请从种群的数量特征上分析,某高二(7)班的全体同学是否能算作是一个种群?提示:不能。

因为班级不是一个自然区域,同时它不具有年龄组成、出生率、死亡率等种群的数量特征。

2 2013·新课标全国卷Ⅰ] 某农场面积约140 hm2,农场丰富的植物资源为黑线姬鼠提供了良好的生存条件,鼠大量繁殖吸引鹰前来捕食.某研究小组采用标志重捕法调查该农场黑线姬鼠的种群密度,第一次捕获了100只,标记后全部放掉,第二次捕获了280只,发现其中有2只带有标记。

下列叙述错误的是()A.鹰的迁入率增加会影响黑线姬鼠的种群密度B.该农场黑线姬鼠的种群密度约为100只/hm2C.黑线姬鼠种群数量下降说明该农场群落的丰富度下降D.植物→鼠→鹰这条食物链中,第三营养级含能量最少【方法规律】种群特征在生产中的应用(1)城市人口的剧增-—迁入率〉迁出率造成的。

(2)中国人口的增长—-出生率>死亡率造成的,不能单纯地说是出生率高造成的。

(3)利用性引诱剂诱捕雄蛾—-改变性别比例来降低出生率。

3 2013浙江高考]下列关于出生率的叙述,正确的是()A.若某种群年初时的个体数为100,年末时为110,其中新生个体数为20,死亡个体数为10,则该种群的年出生率为10%B.若某动物的婚配制为一雌一雄,生殖期个体的雌雄比越接近1∶1,则出生率越高C.若通过调控环境条件,使某动物的性成熟推迟,则出生率会更高D.若比较三种年龄结构类型的种群,则稳定型的出生率最高【名师提醒】(1)性别比例不是1∶1的种群并不一定是一个衰退型的种群,如蜜蜂和蚂蚁等种群。

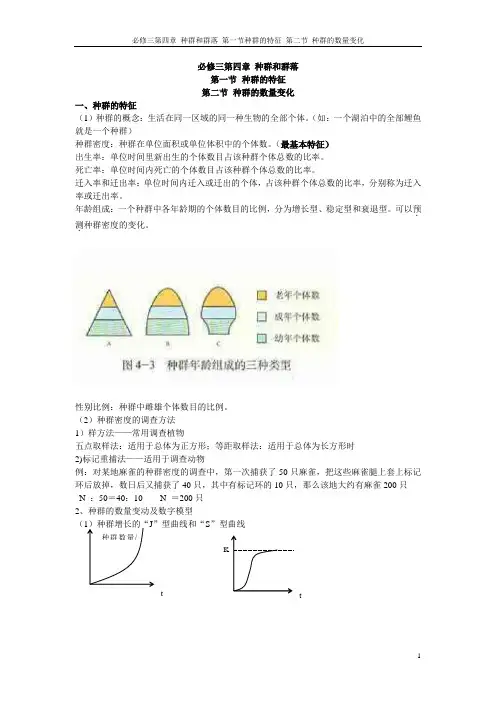

必修三第四章 种群和群落第一节 种群的特征第二节 种群的数量变化一、种群的特征(1)种群的概念:生活在同一区域的同一种生物的全部个体。

(如:一个湖泊中的全部鲤鱼就是一个种群)种群密度:种群在单位面积或单位体积中的个体数。

(最基本特征)出生率:单位时间里新出生的个体数目占该种群个体总数的比率。

死亡率:单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率。

迁入率和迁出率:单位时间内迁入或迁出的个体,占该种群个体总数的比率,分别称为迁入率或迁出率。

年龄组成:一个种群中各年龄期的个体数目的比例,分为增长型、稳定型和衰退型。

可以预.测.种群密度的变化。

性别比例:种群中雌雄个体数目的比例。

(2)种群密度的调查方法1)样方法——常用调查植物五点取样法:适用于总体为正方形;等距取样法:适用于总体为长方形时2)标记重捕法——适用于调查动物例:对某地麻雀的种群密度的调查中,第一次捕获了50只麻雀,把这些麻雀腿上套上标记环后放掉,数日后又捕获了40只,其中有标记环的10只,那么该地大约有麻雀200只N :50=40:10 N =200只2、种群的数量变动及数字模型(S ”型曲线tt条件:食物、空间充裕、无敌害等理想条件“J”型曲线特点:种群数量连续增长,无K值在理想条件下种群数量增长的形式,以时间为横坐标,种群数量为纵坐标。

实例:20世纪30年代,美国岛屿上环颈雉的增长模型假设:在食物和空间条件充裕、气候适宜、没有敌害等条件下,种群的数量每年以一定的倍数增长,第二年的数量是第一年的X倍建立模型:t年后种群数量为:N t=N0X t特点:种群数量连续增长原因:因生活条件有限而使种内斗争加剧;以该种群生物为食的捕食者“S”型曲线数量的增加特点:不能连续增长,达最大值(K值)后停止增长,有的在K值左右保持相对稳定概念:种群经过一段时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线实例:在0.5mL培养液中放入5个大草履虫,然后每隔24h统计一次大草履虫的数量,大草履虫的数量在第二天和第三天增长较快,第五天以后基本维持在375个左右。

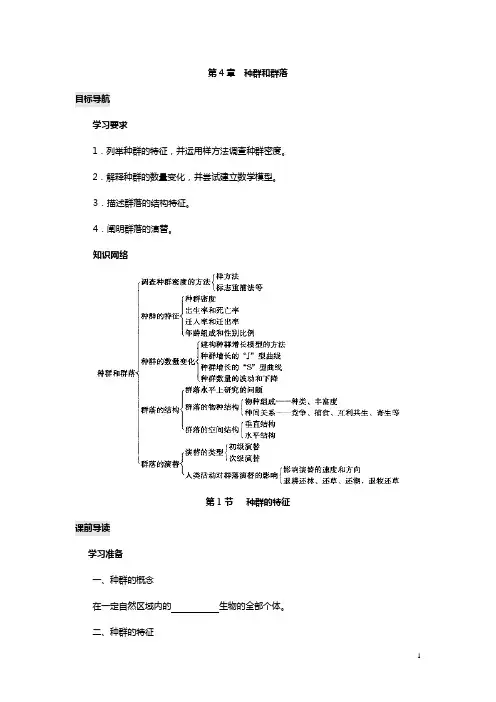

第4章种群和群落目标导航学习要求1.列举种群的特征,并运用样方法调查种群密度。

2.解释种群的数量变化,并尝试建立数学模型。

3.描述群落的结构特征。

4.阐明群落的演替。

知识网络第1节种群的特征课前导读学习准备一、种群的概念在一定自然区域内的生物的全部个体。

二、种群的特征1.种群密度⑴概念:种群在单位面积或单位体积中的个体数,是种群最基本的特征。

⑵调查方法:、。

2.出生率和死亡率⑴概念:新产生或死亡的个体数目占种群个体比率。

⑵意义:是决定种群大小和的重要因素。

3.迁入率和迁出率:单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体的比率。

4.年龄结构⑴概念:一个种群中个体数目的比例。

⑵类型:、、。

⑶意义:可预测的变化趋势。

5。

性别比例:种群中的比例。

三、用样方法调查植物的种群密度取样的关键是做到。

常用的方法有:和。

破疑解难一、种群概念及其实质1.种群是指生活在一定区域的同种生物的全部个体。

一个种群中有不同年龄的个体;一个种群中可能有外表不同的个体;种群是宏观、群体水平上研究生物的基本单位,种群不等于个体简单累加,种群内个体之间通过特定关系构成一个整体,表现出个体不具备的特征;个体生命有限,而种群一般不会因为个体的消失而消失;同一区域中往往生活着多个生物种群,不同的种群之间构成一个相互依赖,相互制约的群体;种群是物种存在的具体形式;种群是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的基本单位。

二、种群密度的取样调查方法1.实习原理:种群密度是指单位空间内某种群的个体数量。

在一般情况下,逐一计数某个种群的个体总数是困难的。

常常用取样调查法来估计整个种群的种群密度。

也就是在被调查种群的生存环境内,随机选取若干个样方,通过计数每个样方的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度2.常用方法植物多采用“样方法”;动物一般采用“标志重捕法”三、“用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度”的有关问题这种方法是在原形示范和具体指导下,让学生完成尝试、模仿性的操作。

第一节种群的相对稳定第1课时种群的特征[目标导读] 1.结合教材P69模拟试验,归纳出利用标志重捕法调查种群数量的计算公式。

2.通过教材P70调查,尝试用样方法调查种群密度。

3.通过对教材P68~72种群特征的争辩比较,能够列举出种群的特征、并理解其内在联系。

[重难点击] 1.种群的基本特征及内在联系。

2.样方法和标志重捕法。

1.个体是由各种器官或系统协调协作共同完成简单的生命活动的生物体。

2.物种:分布在肯定自然区域内,具有肯定的形态结构和生理功能,能够在自然状况下相互交配,并且产生可育后代的一群生物。

3.我国的青海省的鸟岛自然爱护区主要是为了爱护斑头雁等珍稀鸟类的,依据以往所学请分析:(1)鸟岛上的全部斑头雁可以看作一个完整的种群。

(2)经过多年的爱护,斑头雁的数量渐渐增多,主要是由于人为爱护提高了诞生率,降低了死亡率。

(3)夏季和冬季,鸟岛上的鸟类数量差别很大,这主要是由于鸟类有迁徙行为。

(4)斑头雁中有老雁,有小雁,说明该种群是由不同年龄的个体组成的。

从遗传学的角度看,斑头雁的雌雄比例应为1∶1。

课堂导入老师呈现南极企鹅种群图片,吟诵诗歌:冰原、寒风、企鹅,从个体到种群,从种群到群落。

无不揭示一个原理——整体不是部分叠加,“整体大于部分之和”!看来生物的整体具备个体所不具有的特征,今日我们来学习种群的特征。

探究点一种群和种群数量种群是争辩生物群体稳态的基本层次,是同种个体集合而成的群体,又具有个体所不具备的特征,其中最显著的特征就是种群数量。

请结合下列内容探究:1.种群概念(1)上面图1、图2中长江里的鲤鱼群体或长江豚群体都可以称为一个种群。

(2)试推断下列各项所述是否为种群,并说明理由。

①某池塘中全部的鱼。

推断:否(是或否)。

理由:鱼的种类很多,全部的鱼不是同一个物种。

②一块农田中全部长出种子的玉米。

推断:否(是或否)。

理由:全部长出种子的玉米不是全部的玉米个体。

③甲、乙两地同一物种的鸟。

[课时作业]一、选择题1.下列有关种群特征的叙述,错误的是( )A.不同物种的种群密度往往差异很大B.年龄组成是指种群中各年龄期的个体数目的比例C.同一物种的种群密度不会发生变化D.出生率和死亡率是指种群在单位时间内新产生和死亡的个体数目占该种群个体总数的比率解析:种群具有种群密度、年龄组成、性别比例、出生率和死亡率等特征。

种群密度会因种群的不同而有较大的差异,如我国某地的野驴,每100 km2还不足两头,而在相同的面积内,仓鼠的数量则有几十万只。

同一物种在不同的环境条件下的种群密度也有差异,如一片农田中的东亚飞蝗,在夏天种群密度较高,在秋末天气较冷时种群密度就降低。

答案:C2.某一生物种群中,幼年的个体非常少,成年和老年个体较多,此种群的年龄组成类型及其出生率和死亡率的关系可能是( )A.衰退型,出生率>死亡率B.衰退型,出生率<死亡率C.增长型,出生率>死亡率D.增长型,出生率<死亡率解析:年龄组成可预测一个种群密度的变化类型,成年和老年多于幼年个体,会使种群出生率低于死亡率而成为衰退型。

答案:B3.下列可以称为种群密度的是( )A.一定地区内的人口数量B.一个池塘中单位体积内鲢鱼的数量C.一片森林中单位面积内乔木的数量D.一条江河中单位体积内鱼的数量解析:种群密度是指种群在单位面积或单位体积中的个体数。

A项中没有体现出单位面积内的人口数。

C项中的乔木、D项中的鱼都不是单纯的一个物种,不能称为种群。

答案:B4.预测一个国家或地区未来人口数量的动态信息主要来自( )A.现有居住人口的不同年龄组成的比例B.现有人口数量和密度C.现有出生率、死亡率和迁移率D.现有人口男女性别比例解析:年龄组成可预测种群密度的变化趋势。

答案:A5.下列直接影响动物种群密度变化的是( )A.出生率、死亡率和迁入率、迁出率B.年龄组成和出生率、死亡率C.性别比例和出生率、死亡率D.性别比例和年龄组成解析:直接影响种群密度的因素有出生率、死亡率、迁入率和迁出率;年龄组成和性别比例间接地影响种群密度。

知识点一种群与种群密度1.有一块草原上,有8户牧民,每户牧民各养了一群羊,其中,有6户养的绵羊,有两户养的山羊,这8群羊是()A.一个群落B.一个种群C.两个种群D.八个种群答案C解析种群是指在一定空间和时间内的同种生物个体的总和。

绵羊和山羊分属两个不同的物种,这里的八群羊中,所有的绵羊能进行自由的基因交流,所有的山羊能进行自由的基因交流,所以,这八群羊应属于两个种群。

2.下列可以称为种群密度的是( )A.某湖泊一年中鲫鱼新增加的个体数B.一个池塘单位体积内的鲤鱼数量C.一片森林中单位面积内的乔木数量D.池塘中的鲫鱼和水库里的鲫鱼答案B解析A项单位时间内新出生的个体数是出生率;B项为水体生物的种群密度;C项乔木的种类不唯一;D项不在同一区域。

知识点二种群密度的调查3.某同学拟调查一个面积为100 hm2的草地上某种双子叶草本植物的种群密度,设计了四个调查方案,其中最可行的是()A.计数该草地上该种植物的全部个体数目B.设置1个1 m2样方,计数样方中该种植物的个体数目C.随机设置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数目D.在该种植物密集处设置1 m2样方若干,计数每个样方中该种植物的个体数答案C解析调查草地中某种双子叶植物的种群密度,样方的大小一般以1 m2的正方形为宜.在被调查种群的分布范围内,随机选取若干个样方,通过计数每个样方内的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度估计值。

4.利用标志重捕法调查某丘陵地区4 km2区域中刺猬的种群密度,第一次捕获并标记50只刺猬,第二次捕获40只刺猬,其中有标记的5只。

下列说法中不正确的是()A.标记个体与未标记个体被捕获的概率基本相同B.迁入率和迁出率影响该种群数量变化C.标记符号过分醒目可能增大刺猬被捕获的概率D.该种群的密度大约是400只/km2答案D解析标志重捕法要求标记个体与未标记个体被捕获的概率基本相同,而迁入和迁出、标记符号过分醒目、环境条件的改变等都会使标记个体与未标记个体被捕获的概率前后发生变化,A、B、C三项正确。

第1节种群的数量特征基础巩固1.下列关于种群和种群密度的说法,正确的是( B )A.一个池塘中的所有鱼是一个种群B.一块棉田中所有同种的跳蝻、蝗虫是一个种群C.可以用某地区灰仓鼠每年新增的个体数表示其种群密度D.每平方米草地中杂草的数量即杂草种群的种群密度解析:一个池塘中的所有鱼包含多个物种;跳蝻即蝗虫的若虫,一块棉田中所有同种的跳蝻、蝗虫包含该种群中所有的个体,属于一个种群;种群密度是指种群在单位面积或单位体积中的个体数,种群新增个体数只包含种群的部分个体;杂草中包含多个物种,不全属于一个种群,故每平方米草地中杂草的数量不能称为杂草种群的种群密度。

2.下列对种群特征的描述中,正确的是( B )A.五点取样法适合调查灌木类行道树上蜘蛛的种群密度B.由于薇甘菊入侵导致松树种群死亡率较高属于数量特征C.用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度时,应选择植物生长茂盛处取样D.用标记重捕法调查田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被捕食,会导致估算结果偏低解析:蜘蛛的活动能力强,活动范围广,常采用标记重捕法调查种群密度;用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度时,应随机取样;用标记重捕法调查田鼠种群密度,若标记的田鼠部分被捕食,则会导致估算结果偏高。

3.下图表示种群各数量特征之间的关系,下列有关叙述正确的是( B )A.①②③④分别指的是出生率、死亡率、迁入率和迁出率B.春节前后,某市的人口数量波动主要取决于图中的③和④C.预测未来种群数量变化的主要依据是⑥D.年龄结构为衰退型的种群,近期其种群数量一定会越来越少解析:出生率和死亡率、迁入率和迁出率直接决定种群密度,年龄结构影响出生率和死亡率,性别比例影响出生率,因此①为死亡率、②为出生率、③为迁出率、④为迁入率,⑤为年龄结构,⑥为性别比例;春节前后,大城市的人口数量变化主要由人口流动所引起,即主要受迁入率和迁出率影响;预测种群数量变化的主要依据是⑤年龄结构;衰退型的种群一般来说种群数量会越来越少,但是也不排除环境条件改变导致种群数量不变甚至增长的情况。

第4章种群和群落目标导航学习要求1.列举种群的特征,并运用样方法调查种群密度。

2.解释种群的数量变化,并尝试建立数学模型。

3.描述群落的结构特征。

4.阐明群落的演替。

知识络第1节种群的特征课前导读学习准备一、种群的概念在一定自然区域内的生物的全部个体。

二、种群的特征1.种群密度⑴概念:种群在单位面积或单位体积中的个体数,是种群最基本的特征。

⑵调查方法:、。

2.出生率和死亡率⑴概念:新产生或死亡的个体数目占种群个体比率。

⑵意义:是决定种群大小和的重要因素。

3.迁入率和迁出率:单位时间内迁入和迁出的个体占该种群个体的比率。

4.年龄结构⑴概念:一个种群中个体数目的比例。

⑵类型:、、。

⑶意义:可预测的变化趋势。

5。

性别比例:种群中的比例。

三、用样方法调查植物的种群密度取样的关键是做到。

常用的方法有:和。

破疑解难一、种群概念及其实质1.种群是指生活在一定区域的同种生物的全部个体。

一个种群中有不同年龄的个体;一个种群中可能有外表不同的个体;种群是宏观、群体水平上研究生物的基本单位,种群不等于个体简单累加,种群内个体之间通过特定关系构成一个整体,表现出个体不具备的特征;个体生命有限,而种群一般不会因为个体的消失而消失;同一区域中往往生活着多个生物种群,不同的种群之间构成一个相互依赖,相互制约的群体;种群是物种存在的具体形式;种群是生物进化的基本单位,也是生物繁殖的基本单位。

二、种群密度的取样调查方法1.实习原理:种群密度是指单位空间内某种群的个体数量。

在一般情况下,逐一计数某个种群的个体总数是困难的。

常常用取样调查法来估计整个种群的种群密度。

也就是在被调查种群的生存环境内,随机选取若干个样方,通过计数每个样方的个体数,求得每个样方的种群密度,以所有样方种群密度的平均值作为该种群的种群密度2.常用方法植物多采用“样方法”;动物一般采用“标志重捕法”三、“用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度”的有关问题这种方法是在原形示范和具体指导下,让学生完成尝试、模仿性的操作。

题目:第1节种群的特征(第一课时)

班级:姓名:小组:

1.下列各项中属于种群的是()A.一个池塘里全部的鱼B.一个公园里的草坪

C.一座山上全部的树木D.一块菜地里的全部油菜

2.下列各项中可以称为种群密度的是()A.一片稻田里的水稻的数量B.一片稻田里的害虫的数量

C.每平方米草地中杂草的数量D.一个池塘内各种鱼的总数

3.下列关于种群密度调查的叙述,不正确

...的是()A.蔓生或丛生的单子叶植物不能用地上部分的数量作为种群密度

B.不宜用样方法调查活动能力强的动物的种群密度

C.取样的关键是要做到随机取样

D.种群密度能准确反映种群数量的变化趋势

4.下面是调查双子叶草本植物种群密度的取样调查,操作正确的是()

①确定调查对象②选取样方③计数④计算种群密度⑤丈量

A.①→②→③→④B.①→⑤→④

C.①→④D.①→③→②→④

5、某科技小组在调查一块方圆为2hm2的草场中灰苍鼠的数量时,放置了100个捕鼠笼,一夜间捕获了50

只,将捕获的灰苍鼠做好标记后在原地放生。

5天后,在同一地点再放置同样数量的捕鼠笼,捕获了42只,其中有上次标记的个体13只。

则该草场中灰苍鼠的种群数量最接近

A.50只B.42只C.92只D.160只

6、用“样方法”调查蒲公英种群密度的过程是()

①选取一个该种群分布比较均匀的长方形地块,将该地按照长度画成10等份,在每份的中央划一个

大小为1m2的样方

②选取一个该种群分布比较密集的长方形地块,将该地按照长度画成10等份,在每份的中央划一个

大小不同的样方

③计数每个样方内该种群数量,取其最大值作为种群密度的估计值

④计数每个样方内该种群数量,取其平均值作为该种群密度的估计值

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

7、在对某种鼠的种群密度的调查中,第一次捕获并标志39只鼠,第二次捕获34只鼠,其中有标志鼠15

只。

则该种群数量为:()

A.88只B.86只C.90只D.92只

8、对该鼠的种群密度的调查,在一范围内,进行第一次捕获并标志25只,一段时间后,进行第二次捕捉,

捕获未标志的30只,标志的10只,该鼠的种群数量应为()

A.65只 B.100只 C.40只 D.75只

9.现有某小组调查一个面积为2hm2的草场中的灰苍鼠的危害情况。

他们在草场中共均匀放置了100个捕鼠笼,一夜间捕获了50只,将捕获的灰苍鼠做好标记后在原地放生;7天后,在相同地点再放置同样数量的捕鼠笼,一夜间捕获了46只,其中有上次标记的个体为14只。

该草场中灰苍鼠的种群密度最接近()

A.23只/hm2B.80只/hm2C.92只/hm2D.160只/hm2

10.在调查动物的种群密度时,一般多采用标志重捕法。

其中需注意的一点是标志不能过分醒目,因为该法的前提是()

A.标志个体与未标志个体在重捕时被捕的概率相等

B.要注意色素无害而染剂可能有毒

C .在调查研究期间标志不能消失

D .不能导致动物的疾病感染等 11.请根据调查某双子叶草本植物种群密度的过程,回答下列问题:

(1)样方法调查时,取样的关键是要做到随机取样,不能掺入主观因素。

常用的取样方法有 _

和 _,其中 _(方法)适用于调查地块的长与宽相差不大的地块。

(2)调查不同的植物类型时样方面积应该不同,如调查乔木种群密度时样方面积要比调查草本植物种群

密度时的样方面积 _。

(3)在样方中统计植物数目时,若有正好长在边界线上的,只计算_ _个体。

(4)若某长条形地块长、宽为100m ×50m ,如果要等距抽取10个样方,则抽样时相邻样方的中心距离为 _。

若调查中小样方为1m ×1m ,对某种植物种群调查的结果为:12、18、16、16、15、13、

15、11、13、13,则所调查种群的密度为 _。

12 种群密度是种群最基本的数量特征,解答下列有关种群密度调查的问题:

(1)如图表示某小组的同学在进行双子叶草本植物苦荬菜种群密度调查时确定的小样方

之一,圆圈表示个体。

请将应该计数的圆圈涂黑。

13.生态工作者从东到西对我国北方A 、B 、C 三种类型的草原进行调查。

下表是不同调查面积的物种数量

统计结果:

(1)A 、B 、C 三处草原中,物种最丰富的是 。

能由此确定该草原的蒲公英种群密度大于其它两

处吗?为什么? 。

(2)某兴趣小组打算调查B 草原某种双子叶草本植物的种群密度。

他们设计了如下调查步骤:

①选取40cm×40cm 为最佳样方面积。

②在该物种分布较密集的地方取5个样方。

③计数每个样方内该植物的个体数。

若计数结果由多到少依次为N 1、N 2、N 3、N 4、N 5,则将N 3

作为种群密度的估计值。

请结合以上调查表,指出该小组活动设计中的错误并加以改正:

①

②

③

题目:第2节种群的特征(第一课时)答案

1-5 DADAD 6-10 BABBA

11(1)五点取样法等距离取样法五点取样法(2)大

(3)样方相邻的两条边上的(4)10m 约14株/m2

12 (1)计数样方内部和相邻两边及顶点的所有个体(提示:统计边角的原则一般是计上不计下,计左不计右)。

(2)3 株/m2(3)D

13(1)A草原不能,因为这是物种调查结果,要确定蒲公英种群密度则应进行种群密度估算才可。

(2)①选取的样方面积不对,应取物种数量达到稳定的最小面积(100cm×100cm)。

②取样方法不对。

应在B草原中随机取样。

③对种群密度值的估计方法不对。

应以调查样方的单位面积中种群个体数量的均数作为种群密度的估计值。

题目:第2节种群的特征(第一课时)答案

1-5 DADAD 6-10 BABBA

11(1)五点取样法等距离取样法五点取样法(2)大

(3)样方相邻的两条边上的(4)10m 约14株/m2

12 (1)计数样方内部和相邻两边及顶点的所有个体(提示:统计边角的原则一般是计上不计下,计左不计右)。

(2)3 株/m2(3)D

13(1)A草原不能,因为这是物种调查结果,要确定蒲公英种群密度则应进行种群密度估算才可。

(2)①选取的样方面积不对,应取物种数量达到稳定的最小面积(100cm×100cm)。

②取样方法不对。

应在B草原中随机取样。

③对种群密度值的估计方法不对。

应以调查样方的单位面积中种群个体数量的均数作为种群密度的估计值。

题目:第2节种群的特征(第一课时)答案

1-5 DADAD 6-10 BABBA

11(1)五点取样法等距离取样法五点取样法(2)大

(3)样方相邻的两条边上的(4)10m 约14株/m2

12 (1)计数样方内部和相邻两边及顶点的所有个体(提示:统计边角的原则一般是计上不计下,计左不计右)。

(2)3 株/m2(3)D

13(1)A草原不能,因为这是物种调查结果,要确定蒲公英种群密度则应进行种群密度估算才可。

(2)①选取的样方面积不对,应取物种数量达到稳定的最小面积(100cm×100cm)。

②取样方法不对。

应在B草原中随机取样。

③对种群密度值的估计方法不对。

应以调查样方的单位面积中种群个体数量的均数作为种群密度的估计值。