电磁波与遥感物理基础

- 格式:ppt

- 大小:10.94 MB

- 文档页数:3

电磁波在遥感探测领域的应用研究引言:遥感技术是通过感知地球表层现象的能力,获取地球表面特点的一种技术。

作为遥感技术的重要组成部分,电磁波的应用对于遥感探测领域的研究具有重要意义。

本文将从物理定律的角度出发,详细解读电磁波在遥感探测领域的应用,并探讨其在实际应用中的意义。

一、电磁波的物理定律和基本性质1. Maxwell方程组Maxwell方程组描述了电磁场的产生和传播规律。

其中包括麦克斯韦第一、第二、第三和第四个方程。

这些方程的解决了电磁波的存在和传播问题,为电磁波的应用奠定了理论基础。

2. 电磁波的频率与波长电磁波的频率和波长是两个基本的物理性质。

频率决定了电磁波的能量,而波长则决定了电磁波的传播特性。

根据频率的不同,电磁波可分为无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等等。

二、电磁波在遥感探测领域的应用1. 遥感图像的获取借助电磁波的能量和传播特性,遥感技术可以获取地球表面的遥感图像。

通过无线电波和微波,遥感技术可以突破大气层的干扰,获取地下和云层下的图像。

而可见光和红外线则可以用于实时监测大气、海洋、陆地等表面特征。

2. 地质和资源勘探电磁波的不同频段对地质和资源勘探具有重要意义。

例如,微波和雷达可以用于矿产资源的探测,通过反射和干涉原理,可以获取地下矿体的信息。

红外遥感则可以用于发现热区,进而识别地下地热资源。

3. 环境监测与灾害预警电磁波对于环境监测和灾害预警也起到了重要作用。

红外线遥感技术可以实时监测森林火灾,测量火焰的温度和面积。

微波和可见光则可以用于监测海洋表面的水质和河流的水位。

这些数据可以提供及时的环境信息,为灾害预警和紧急救援提供依据。

三、电磁波在遥感探测中的实验准备和过程1. 实验准备在进行电磁波遥感探测实验之前,需要准备合适的遥感仪器和设备。

这些设备主要包括传感器、天线、辐射源、数据采集器等。

传感器用于接收地球表面反射或辐射出的电磁波,而辐射源则用于发射电磁波。

遥感物理电磁波的产生原理遥感物理电磁波的产生原理涉及到电磁场的概念和电磁波的特性。

电磁波是一种由电场和磁场相互作用而产生的波动现象,它的产生和传播在遥感领域具有重要的应用。

首先,我们来了解电磁场的概念。

电磁场是由电荷和电流产生的一种物理场。

任何电荷和电流都会产生电场和磁场,它们是相互作用的,互相影响。

电场是由电荷在空间中形成的,根据库仑定律,电荷之间的相互作用力是通过电场进行传递的。

磁场则是由电流产生的,根据安培定律,电流在周围形成的闭合环路上产生磁场。

在遥感物理中,电磁波是一种通过空间传播的电磁辐射。

电磁波具有特定的频率和波长,可以分为不同的频段,如无线电波、可见光、红外线、紫外线、X射线和γ射线等。

电磁波可以在真空和介质中传播,速度为光速。

那么,电磁波是如何产生的呢?它的产生涉及到一个物体的振荡和加速运动。

当一个物体振动或加速运动时,它会在周围产生变化的电场和磁场。

如果振动或加速运动的频率和电场波长相匹配,物体周围的电荷就会被激发,导致电荷的运动和电流的产生。

以无线电波为例,当一个带电物体振动或加速运动时,会产生电场和磁场的变化。

根据麦克斯韦方程组,变化的电场会产生变化的磁场,而变化的磁场又会产生变化的电场,这样形成的电场和磁场的变化就是电磁波。

电磁波会沿着传播方向传播,并且速度为光速。

当这些电磁波到达接收器时,可以被接收,并转化为我们可以理解和利用的信号。

在遥感领域,电磁波的产生和传播是非常重要的。

我们可以通过遥感传感器向地球表面发射电磁波,然后接收并记录反射回来的电磁波。

通过分析接收到的电磁波信号,我们可以获取到地表的信息,如地表的反射率、温度、湿度、地形等。

这样的遥感技术在农业、测绘、城市规划、环境保护等方面有重要的应用。

总之,遥感物理电磁波的产生原理是基于电磁场相互作用而产生的。

当物体振动或加速运动时,会产生变化的电场和磁场,形成电磁波进行传播。

通过遥感技术,我们可以利用电磁波向地球发送和接收信号,获取地表的信息。

第二章遥感物理基础遥感技术是建立在物体电磁波辐射理论基础上的。

由于不同物体具有各自的电磁波反射或辐射特性,才可能应用遥感技术探测和研究远距离的物体。

理解并掌握地物的电磁波发射、反射、散射特性,电磁波的传输特性,大气层对电磁波传播的影响是正确解释遥感数据的基础。

本章重点是掌握可见光近红外、热红外和微波遥感机理,以及地物波谱特征。

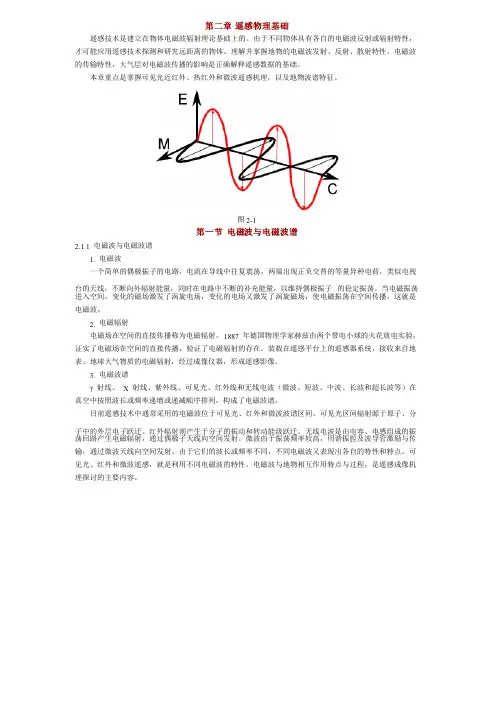

图2-1第一节电磁波与电磁波谱2.1.1 电磁波与电磁波谱1. 电磁波一个简单的偶极振子的电路,电流在导线中往复震荡,两端出现正负交替的等量异种电荷,类似电视台的天线,不断向外辐射能量,同时在电路中不断的补充能量,以维持偶极振子的稳定振荡。

当电磁振荡进入空间,变化的磁场激发了涡旋电场,变化的电场又激发了涡旋磁场,使电磁振荡在空间传播,这就是电磁波。

2. 电磁辐射电磁场在空间的直接传播称为电磁辐射。

1887 年德国物理学家赫兹由两个带电小球的火花放电实验,证实了电磁场在空间的直接传播,验证了电磁辐射的存在。

装载在遥感平台上的遥感器系统,接收来自地表、地球大气物质的电磁辐射,经过成像仪器,形成遥感影像。

3. 电磁波谱γ射线、X 射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波(微波、短波、中波、长波和超长波等)在真空中按照波长或频率递增或递减顺序排列,构成了电磁波谱。

目前遥感技术中通常采用的电磁波位于可见光、红外和微波波谱区间。

可见光区间辐射源于原子、分子中的外层电子跃迁。

红外辐射则产生于分子的振动和转动能级跃迁。

无线电波是由电容、电感组成的振荡回路产生电磁辐射,通过偶极子天线向空间发射。

微波由于振荡频率较高,用谐振腔及波导管激励与传输,通过微波天线向空间发射。

由于它们的波长或频率不同,不同电磁波又表现出各自的特性和特点。

可见光、红外和微波遥感,就是利用不同电磁波的特性。

电磁波与地物相互作用特点与过程,是遥感成像机理探讨的主要内容。

图2-2电磁辐射的性质4. 电磁辐射的性质电磁辐射在传播过程中具有波动性和量子性两重特性。

第一章电磁波及遥感物理基础名词解释:1、遥感2、遥感技术3、电磁波4、电磁波谱5、大气窗口6、光谱反射率7、光谱反射特性曲线问答题:1、叙述沙土、植物和水的光谱反射率随波长变化的一般规律。

2、地物光谱反射率受哪些主要的因素影响?3、何为大气窗口?分析形成大气窗口的原因,并列出用于从空间对地面遥感的大气窗口的波长范围。

第二章遥感平台及运行特点名词解释:1、遥感平台2、遥感传感器3、卫星轨道参数4、升交点赤经5、轨道倾角5、近地点角距6、卫星姿态角7、重复周期8、近圆形轨道9、与太阳同步轨道10、近极地轨道11、小卫星问答题:2、以Landsat-1为例,说明遥感卫星轨道的四大特点及其在遥感中的作用。

3、叙述地心直角坐标系与地心大地直角坐标系的差别和联系。

4、获得传感器姿态的方法有哪些?简述其原理。

5、简述遥感平台的发展趋势。

6、LANDSAT系列卫星、SPOT系列卫星、RADARSAT系列卫星传感器各有何特点?第三章遥感传感器及其成像原理名词解释:1、遥感传感器2、红外扫描仪3、多光谱扫描仪4、推扫式成像仪5、成像光谱仪6、MSS7、TM8、HRV9、SAR 10、INSAR 11、CCD 12、真实孔径侧视雷达13、合成孔径侧视雷达14、全景畸变15、动态全景畸变16、静态全景畸变17、距离分辨率18、方位分辨率19、雷达盲区20、粗加工产品21、精加工产品22、多中心投影填空题:1、目前遥感中使用的传感器大体上可分为等几种。

2、遥感传感器大体上包括几部份。

3、MSS成像板上有个探测单元;TM有个探测单元。

4、LANDSAT系列卫星具有全色波段的是,其空间分辨率为。

5、利用合成孔径技术能堤高侧视雷达的分辨率。

6、扫描仪产生的全景畸变,使影像分辨率发生变化,x方向以变化,y 方向以变化。

7、实现扫描线衔接应满足。

选择题:(单项或多项选择)1、全景畸变引起的影像比例尺变化在X方向①与COSθ成正比②在X方向与COSθ成反比③在X方向与COS²θ成正比④在X方向与COS²θ成反比。

遥感原理与应用复习要点(详细版)遥感技术是通过使用传感器从远距离获取信息的技术。

遥感的主要用途是获取地球表面的各种信息以及地球上的自然和人造资源。

其中,遥感原理是遥感技术的基础,而应用则是遥感技术的具体实践。

本文将介绍遥感原理和应用的复习要点。

一、遥感原理1. 电磁波与遥感电磁波是遥感技术中最重要的物理概念之一。

电磁波是指在真空或物质中传播的物质波,包括无线电波、红外线、可见光线和紫外线等。

不同波长的电磁波与地物的反射或辐射有关,因此可以用来获取地物的信息。

遥感技术通常使用的是可见光和红外线。

2. 光谱与遥感光谱是指一个连续的波长范围内的电磁波,通常包括可见光、红外线和紫外线等。

地物与光谱的相互作用决定了其在遥感图像中的表现形式。

因此,光谱分析是遥感技术的核心。

3. 传感器与遥感传感器是遥感技术中的重要组成部分。

传感器是指能够将地物反射或辐射的电磁波转换成数字数据的装置。

传感器的特性决定了遥感图像的质量和特点。

常用的传感器包括光学传感器、微波雷达和激光雷达等。

4. 遥感图像的处理和解译遥感图像的处理和解译是遥感技术中的关键步骤。

处理包括图像的增强、去噪、校正和地理空间校准等。

解译是指从图像中提取有价值的信息,包括分类、目标检测和变化检测等。

二、遥感应用1. 地质勘查遥感技术在地质勘查中有广泛应用。

遥感图像可以快速获取大范围的地表地貌、地形和地质构造等信息,有助于识别地质资源,确定潜在的矿产藏区和研究地球的地质演化过程。

2. 大气与海洋遥感遥感技术可以用来监测大气和海洋的的动态变化。

例如,遥感技术可以用来观测气象、海洋温度、叶绿素含量和海洋流速等。

这些信息对于天气预报、海洋生态环境的研究和资源开发有很大的帮助。

3. 城市规划遥感技术可以用来获取城市地表的信息,包括建筑物、道路、水系和绿地等。

这些信息有助于城市规划和管理,特别是在城市拓展、交通建设和环境保护方面。

4. 农业生产管理遥感技术在农业生产管理中也有很大的应用。

遥感概论期末复习知识点一遥感的定义遥感是应用探测仪器,不与探测目标相接触,从远处把目标的电磁波特性记录下来,通过分析,揭示出物体的特征性质及其变化的科学及综合性探测技术。

二遥感的基本原理自然界的任何物体本身都具有发射、吸收、反射以及折射电磁波的能力,遥感是利用传感器主动或被动地接受地面目标反射或发射的电磁波,通过电磁波所传递的信息来识别目标,从而达到探测目标物的目的。

三遥感的物理基础(一)电磁波电磁波是遥感技术的重要物理理论基础。

1、电磁波的性质:具有波的性质和粒子的性质(波粒二相性)2、波长越短(频率越高),能量越高。

3、电磁波谱电磁波几个主要的分段:宇宙射线、伽玛射线、X射线、紫外、可见光、红外(近、中、远)、微波、无线电波。

遥感常用的电磁波段主要是近紫外、可见光、红外、微波紫外:紫外线是电磁波谱中波长从0.01~0.38um辐射的总称,主要源于太阳辐射。

由于太阳辐射通过大气层时被吸收,只有0.3~0.38um波长的光能穿过大气层到达地面,且散射严重。

由于大气层中臭氧对紫外线的强烈吸收与散射作用,紫外遥感通常在2000m 高度以下的范围进行。

可见光:是电磁波谱中人眼可以感知的部分,遥感常用的可见光是蓝波段(0.45um附近)、绿波段(0.55um附近)和红波段(0.65um附近)红外,红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在0.7um至1mm之间,遥感常用的在0.7um-100mm微波,波长在0.1毫米~1米之间的电磁波。

微波波段具有一些特殊的特性:①受大气层中云、雾的散射影响小,穿透性好,不受光照等条件限制,白天、晚上均可进行地物微波成像,因此能全天候的遥感。

②微波遥感可以对云层、地表植被、松散沙层和干燥冰雪具有一定的穿透能力。

微波越长,穿透能力越强。

4、黑体辐射定律辐射出射度:在单位时间内从物体表面单位面积上发出的各种波长的电磁波能量的总和。

黑体:如果一个物体对于任何波长的电磁辐射都全部吸收,又能全部发射,则该物体是绝对黑体。

第一章电磁波及遥感物理基础一、名词解释:1、遥感:(1)广义的概念:无接触远距离探测(磁场、力场、机械波);(2)狭义的概念:在遥感平台的支持下,不与目标地物相接触,利用传感器从远处将目标地物的地磁波信息记录下来,通过处理和分析,揭示出地物性质及其变化的综合性探测技术。

2、电磁波:变化的电场和磁场的交替产生,以有限的速度由近及远在空间传播的过程称为电磁波。

3、电磁波谱:将电磁波在真空中传播的波长或频率递增或递减依次排列为一个序谱,将此序谱称为电磁波谱。

4、绝对黑体:对于任何波长的电磁辐射都全部吸收的物体称为绝对黑体。

5、绝对白体:反射所有波长的电磁辐射。

6、光谱辐射通量密度:单位时间通过单位面积的辐射能量。

8、大气窗口:电磁波通过大气层时较少被反射、吸收和散射的,透过率较高的电磁辐射波段。

11、光谱反射率:ρ=Pρ/P0 X 100%,即物体反射的辐射能量Pρ占总入射能量P0 的百分比,称为反射率ρ。

12、光谱反射特性曲线:按照某物体的反射率随波长变化的规律,以波长为横坐标,反射率为纵坐标所得的曲线。

二、填空题:1、电磁波谱按频率由高到低排列主要由γ射线、X射线、紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波等组成。

2、绝对黑体辐射通量密度是温度T和波长λ的函数。

(19页公式)3、一般物体的总辐射通量密度与绝对温度和发射率成正比关系。

4、维恩位移定律表明绝对黑体的最强辐射波长λ乘绝对温度T 是常数2897.8。

当绝对黑体的温度增高时,它的辐射峰值波长向短波方向移动。

5、大气层顶上太阳的辐射峰值波长为0.47 μm。

三、选择题:(单项或多项选择)1、绝对黑体的(②③)①反射率等于1 ②反射率等于0 ③发射率等于1 ④发射率等于0。

2、物体的总辐射功率与以下那几项成正比关系(⑥)①反射率②发射率③物体温度一次方④物体温度二次方⑤物体温度三次方⑥物体温度四次方。

3、大气窗口是指(③)①没有云的天空区域②电磁波能穿过大气层的局部天空区域③电磁波能穿过大气的电磁波谱段④没有障碍物阻挡的天空区域。