陶瓷烧成工艺原理

- 格式:ppt

- 大小:1.10 MB

- 文档页数:6

烧制陶瓷的化学过程

烧制陶瓷是一项古老而又精密的工艺,它涉及到复杂的化学过程。

在这个过程中,原始的陶土被加工和加热,最终形成坚固、美

丽的陶瓷制品。

让我们来看看这个过程的化学原理。

首先,陶瓷的原料主要是含有硅酸盐和氧化物的天然矿石,比

如黏土、瓷土、石英、长石和硅石等。

这些原料经过研磨和混合后,形成了陶瓷的原料混合物。

接下来,原料混合物被加入水中,形成泥浆状的混合物。

在这

个过程中,水分子渗透到原料颗粒之间,使得颗粒之间的化学键得

以断裂,从而使得原料更易于加工和成型。

然后,陶瓷制品的成型过程开始。

在成型过程中,原料混合物

被塑造成所需的形状,比如陶器、瓷砖、陶瓷餐具等。

这一步骤中,化学键的重新形成是非常重要的,因为它决定了制品的结构和性能。

最后,陶瓷制品被放入窑炉中进行烧制。

在高温下,原料混合

物中的有机物质和水分会被挥发掉,同时颗粒之间的化学键会重新

排列和形成新的化合物。

这个过程被称为烧结,它使得陶瓷制品变

得坚固、耐磨、耐高温。

总的来说,烧制陶瓷的化学过程是一个复杂而又精密的过程,它涉及到原料的选择、加工、成型和烧制等多个环节。

只有在这些环节中化学原理得以合理运用,才能制作出高质量的陶瓷制品。

陶艺烧制的原理_陶艺作品的烧制陶艺的烧制是陶艺制作过程中的一个重要组成部分,它的烧制非常的讲究技巧与特点。

那么,关于陶艺的烧制相关知识,你知道多少呢?以下是由店铺为大家整理的陶艺的烧制知识介绍,希望能帮到你。

烧制陶瓷工艺流程烧制陶瓷的关键因素是:泥、釉、火。

为什么有些陶、瓷器会莫明其妙的出现裂纹呢?为什么有时甚至会掉皮(釉)呢?这不外是在一定温度条件下泥和釉的收缩系数(又称膨胀系数)不相一致的结果。

有时人们亦会对这种缺陷特意加以利用,传统的开片釉及现代陶艺的一些肌理追求就是利用釉和泥收缩系数不相一致的原理配制出来的。

陶艺的制作工艺按顺序可分为原料加工、泥坯塑制、赋釉及煅烧四大工序,我们从配泥、成型、配釉及煅烧四方面加以介绍:配泥:配泥的目的,一方面是为了清除杂质,另一方面是把产地来源不同,成型和煅烧性能不同的土搭配成符合制作者所需要的、具有一定烧成温度范围的、能和釉及煅烧温度相呼应的熟土。

有时为了加强泥质在高温煅烧情况下的支承力,使坯体不致下塌而适当渗些砂子。

有时为了追求陶土烧成后的色泽而加入一些着色原料成为"色胎"。

陶土和瓷土的化学成分基本是相同的,由于风化和再风化的原因,改变了它们的物理性能,使之出现了陶土具有较大的粘性和可塑性,瓷土具有脆性及高温状态下玻化程度较大的区别。

成型:石湾窑制品以手工拉坯为历时最长、产量最大的成型方法,其中手工拉坯成型是在转轮(辘轳、僧称“车面”)上制作圆形器皿的基本方法。

拉坯的准备工作是揉泥:就是把泥团放在车面的圆心部位,辘轳转动后,用手腕和手指的相反作用力把泥团把握在圆心之中,然后双手把泥团反复几次上下托拉,使其进一步排除里面的气泡,使泥更“熟”。

石湾窑的手工拉坯与其他瓷区不同之处在于所使用的是陶泥,可塑性较高。

石湾陶艺的艺术造型重视点、线、面的关系,陶塑属于雕塑的范畴,体积(俗称“面”)和线条,不但是组成石湾陶艺品的主要因素,而且还是决定作品质素的重要成分。

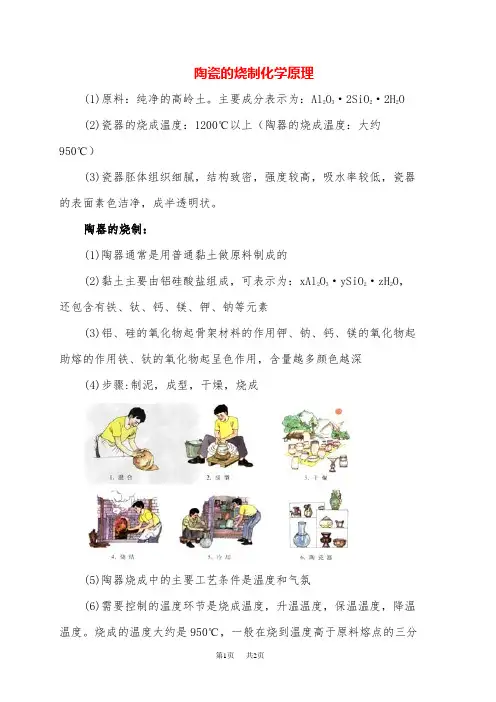

陶瓷的烧制化学原理

(1)原料:纯净的高岭土。

主要成分表示为:Al2O3·2SiO2·2H2O

(2)瓷器的烧成温度:1200℃以上(陶器的烧成温度:大约950℃)

(3)瓷器胚体组织细腻,结构致密,强度较高,吸水率较低,瓷器的表面素色洁净,成半透明状。

陶器的烧制:

(1)陶器通常是用普通黏土做原料制成的

(2)黏土主要由铝硅酸盐组成,可表示为:xAl2O3·ySiO2·zH2O,还包含有铁、钛、钙、镁、钾、钠等元素

(3)铝、硅的氧化物起骨架材料的作用钾、钠、钙、镁的氧化物起助熔的作用铁、钛的氧化物起呈色作用,含量越多颜色越深

(4)步骤:制泥,成型,干燥,烧成

(5)陶器烧成中的主要工艺条件是温度和气氛

(6)需要控制的温度环节是烧成温度,升温温度,保温温度,降温温度。

烧成的温度大约是950℃,一般在烧到温度高于原料熔点的三分

之二时,胚体中的各种成分间开始发生各种复杂的化学反应,逐渐烧结。

温度太低,原料中的各种成分间未发生化学反应而不能烧结;温度太高,超过熔点,固态物质便会融化,使陶器的形状发生改变。

(7)气氛指烧成时使用的火焰是氧化气氛还是还原气氛。

(8)红陶和灰陶中铁的存在形式: 在氧化气氛中(氧气过量)烧成得到红陶,其中铁的氧化物以Fe2O3的形态存在;在还原气氛中(CO或H2)烧成得到灰陶,铁的氧化物以FeO的形态存在。

烧结工艺的目的和原理烧结工艺是一种制备陶瓷、金属、合金等材料的工艺方法,其主要目的是将粉末材料在高温下加热,使其粒子之间产生相互结合和颗粒增大,从而形成致密的固体材料。

通过烧结,可以改善材料的力学性能和化学稳定性,提高材料的密度、硬度、强度和导电性等性能,并增加其使用寿命和可靠性。

1.粒子结合:烧结过程中,粉末颗粒间通过热作用力和压缩力相互结合,形成颗粒间的连接。

该连接可以是颗粒间的摩擦力和间隙力,也可以是颗粒间的化学键和晶格力。

当温度升高时,形成颗粒结合的力逐渐增强,使得粉末材料的孔隙度减小,粒径增大,颗粒之间的接触面积增大,从而提高材料的强度和致密度。

2.晶粒生长:烧结过程中,晶体表面的原子或分子在高温下扩散,并产生结晶生长。

这种晶粒生长包括晶核生成、晶体生长和晶界融合等过程。

随着温度的升高,晶粒生长速度加快,晶粒尺寸增大,从而使材料的晶界面积减少,晶格结构更加密集,提高材料的力学性能。

3.成分调整:烧结过程中,材料的成分会发生改变。

例如,由于一些元素会在高温下发生氧化、还原和挥发等反应,材料的成分可能发生偏离,从而改变材料的性能。

通过调整烧结条件,可以控制材料的成分,以获得所需的性能和化学稳定性。

4.特殊效应:在烧结工艺中,还存在一些特殊的效应,如颗粒饱满、表面收缩、孔隙扩散等。

这些效应通过烧结过程中的物理和化学变化,导致材料的结构和性能发生变化。

根据材料的需求,可以通过调整烧结条件来控制这些效应,以实现所需的材料性能。

总的来说,烧结工艺的目的是通过高温加热粉末材料,使其粒子间相互结合和颗粒增大,形成致密的固体材料;其原理主要包括粒子结合、晶粒生长、成分调整和特殊效应等。

通过控制烧结条件和方法,可以实现对材料性能的调控和优化,满足不同领域的应用需求。

陶瓷烧结原理陶瓷烧结是指将陶瓷粉末在一定的温度下进行烧结,使其颗粒之间发生结合,形成致密的块状材料的过程。

烧结是陶瓷工艺中的重要环节,其原理和过程对最终产品的性能和质量具有重要影响。

下面将从烧结原理、影响因素和应用范围等方面进行详细介绍。

一、烧结原理。

陶瓷烧结的原理是在一定温度下,陶瓷粉末颗粒之间发生表面扩散和颗粒间扩散,使颗粒之间结合成块状材料。

在烧结过程中,首先是颗粒间扩散,即颗粒表面的原子或分子向颗粒内部扩散,使颗粒之间产生结合力。

随着温度的升高,颗粒表面扩散加剧,颗粒间的结合力增强,最终形成致密的块状材料。

二、影响因素。

1. 温度,烧结温度是影响烧结效果的关键因素,过低的温度会导致颗粒间扩散不足,无法形成致密材料;过高的温度则可能导致材料烧结过度,出现变形或开裂的情况。

2. 时间,烧结时间也是影响烧结效果的重要因素,过短的时间会导致烧结不完全,材料性能不达标;过长的时间则可能造成能耗浪费和生产效率低下。

3. 压力,在烧结过程中施加一定的压力可以促进颗粒间的结合,提高烧结效率和材料密度。

4. 添加剂,适量的添加剂可以改善陶瓷粉末的流动性和烧结性能,提高最终产品的质量。

三、应用范围。

陶瓷烧结广泛应用于陶瓷制品的生产过程中,如陶瓷砖、陶瓷器皿、陶瓷瓷砖等。

通过烧结工艺,可以使陶瓷制品具有较高的强度、硬度和耐磨性,满足不同领域的需求。

总结,陶瓷烧结是一项重要的陶瓷加工工艺,其原理是在一定温度下实现颗粒间的结合,影响因素包括温度、时间、压力和添加剂等,应用范围广泛,可用于生产各种陶瓷制品。

掌握烧结原理和技术,对于提高陶瓷制品的质量和性能具有重要意义。

陶瓷烧制原理

陶瓷是一种古老而又神奇的工艺品,它被广泛应用于建筑、餐具、装饰等领域。

而陶瓷制作的核心就是烧制,下面我们就来深入了解一下陶瓷烧制的原理。

首先,陶瓷烧制的原料主要包括粘土、瓷石、瓷土等。

这些原料经过混合、粉碎、过筛等工艺处理后,形成了陶瓷的坯料。

在烧制过程中,坯料的成分和比例对陶瓷的质量和性能有着至关重要的影响。

其次,陶瓷烧制的温度也是至关重要的。

一般来说,陶瓷的烧制温度分为干燥、初烧和终烧三个阶段。

在干燥阶段,要将坯料中的水分蒸发掉,以免在高温下产生裂纹。

初烧阶段是将坯料中的有机物和无机物烧结成坚硬的胎体。

而终烧阶段则是将胎体中的氧化物还原成金属,使陶瓷获得较高的密度和强度。

另外,陶瓷烧制还需要考虑烧窑的选择和操作。

烧窑的种类有很多种,如电窑、气窑、木窑等,不同的烧窑对陶瓷的成品质量和效果有着不同的影响。

而烧窑的操作技术也是至关重要的,包括控制升温速度、保持恒温时间、冷却速度等,都会对陶瓷的成品产生重要影响。

最后,陶瓷烧制的原理还涉及到烧制气氛的控制。

在烧制过程中,烧窑内的气

氛对陶瓷的色泽、质地、釉面等都有着重要的影响。

因此,控制烧窑内的氧气、二氧化碳、水蒸气等气体的含量,对于陶瓷的成品质量至关重要。

综上所述,陶瓷烧制是一个复杂而又精细的工艺过程,它需要对原料、温度、

烧窑和气氛等因素进行精准的控制,才能制作出质量优良的陶瓷制品。

只有深入了解陶瓷烧制的原理,才能更好地掌握陶瓷制作的技艺,创作出更加精美的陶瓷作品。

第九章陶瓷的烧结原理与工艺陶瓷的烧结是指在高温条件下,原始的陶瓷颗粒通过相互之间的结合形成坚固的陶瓷坯体的过程。

烧结是陶瓷工艺中的重要步骤,它不仅可以提高陶瓷的物理和化学性能,还可以改善陶瓷的外观和装饰效果。

陶瓷的烧结原理主要包括两个方面:烧结颗粒之间的形成和烧结颗粒内部的结构变化。

首先,烧结颗粒之间的形成是通过烧结助剂的作用实现的。

烧结助剂是一种能够在高温下产生液相的物质,它可以填充在陶瓷颗粒之间的空隙中,并在高温下熔化形成液相。

液相的形成可以提高陶瓷颗粒之间的接触面积,促进颗粒之间的结合。

其次,烧结颗粒内部的结构变化是通过扩散和重排实现的。

在陶瓷的烧结过程中,烧结助剂的熔化会使陶瓷颗粒之间的空隙变得更加有序和稠密,从而使颗粒之间的扩散更加顺利。

同时,陶瓷颗粒在高温下会发生结构的重排,形成致密的结晶相。

这种结构的变化不仅可以提高陶瓷的强度和硬度,还可以改善陶瓷的气密性和耐磨性等性能。

陶瓷的烧结工艺主要包括两个步骤:预烧和烧结。

预烧是指在低温下对未烧结的陶瓷坯体进行加热处理。

在预烧过程中,陶瓷坯体会经历物理和化学性质的变化,这些变化可以为后续的烧结过程提供条件。

预烧的温度一般控制在700-900°C之间。

烧结是指将预烧后的陶瓷坯体加热至更高的温度,使其发生结构的变化和颗粒之间的结合。

烧结的温度和时间会根据陶瓷材料的种类和要求来确定。

在烧结过程中,要注意控制烧结助剂的熔化温度和流动性,以避免产生不均匀的结合和表面缺陷。

除了烧结助剂之外,其他因素也会对陶瓷的烧结效果产生影响。

比如陶瓷颗粒的尺寸和形状、烧结温度和冷却速率等。

此外,还可以通过控制烧结的气氛和压力等条件来优化陶瓷的烧结工艺,以提高陶瓷的性能和品质。

综上所述,陶瓷的烧结原理和工艺是通过烧结助剂的作用和颗粒内部结构的变化来实现颗粒之间的结合。

烧结工艺主要包括预烧和烧结两个步骤,通过控制温度、时间和其他工艺参数来实现烧结过程的优化。

通过烧结,陶瓷的物理和化学性能可以得到改善,从而提高陶瓷的品质和使用价值。

陶瓷的生产工艺原理与加工技术引言陶瓷是一种古老而重要的材料,广泛应用于制造业、建筑业、电子工业和医疗领域等各个行业。

陶瓷材料的生产工艺原理和加工技术对于提高产品质量和性能具有重要意义。

本文将介绍陶瓷的生产工艺原理和加工技术,以帮助读者更好地了解陶瓷材料的制作过程和相关知识。

陶瓷的生产工艺原理高温烧结原理陶瓷是通过高温烧结来制造的,烧结是指将陶瓷粉体在高温条件下进行加热,使其颗粒之间发生结合,形成致密的材料结构。

高温烧结的原理主要包括以下几个方面:1.粒子结合原理:在高温下,陶瓷粉体中的颗粒发生熔融、扩散和结晶过程,颗粒之间的结合力增强,形成坚固的烧结体。

2.液相烧结原理:一些陶瓷粉体具有液相烧结性能,即在高温下形成液相,促进颗粒结合。

3.固相烧结原理:某些陶瓷粉体的烧结是通过固相反应实现的,固相在颗粒间发生反应,形成高密度的陶瓷材料。

烧结工艺陶瓷的烧结工艺包括原料制备、成型、烧结和后处理等环节。

1.原料制备:陶瓷的制作原料包括陶瓷粉体、添加剂和溶液等。

原料的选择和配比对于陶瓷的性能和品质具有重要影响。

2.成型:陶瓷的成型方式主要有压制、注塑、挤出和注浆等。

成型是将陶瓷粉体制成所需形状的过程,为后续的烧结做好准备。

3.烧结:烧结是将成型后的陶瓷制品放入高温炉中进行加热,使其发生烧结反应。

烧结的参数包括温度、时间和气氛等,对于陶瓷的质量具有重要影响。

4.后处理:陶瓷的后处理包括抛光、涂层、包装等环节,使陶瓷产品更加美观和实用。

陶瓷材料分类陶瓷材料可以按照它们的化学成分和物理性质进行分类。

1.按化学成分分类:陶瓷材料可分为氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷和复合陶瓷等。

其中,氧化物陶瓷的主要成分是氧化物,如氧化铝、氧化硅等;非氧化物陶瓷的主要成分是非氧化物,如碳化硅、氮化硅等。

2.按物理性质分类:陶瓷材料可分为结构陶瓷、功能陶瓷和生物陶瓷等。

其中,结构陶瓷主要用于承受机械应力的部件,如陶瓷刀具、陶瓷瓶等;功能陶瓷主要具有特殊的物理和化学性能,如陶瓷陶瓷磁体、陶瓷电容器等;生物陶瓷主要用于医疗领域,如人工关节、牙科陶瓷等。

陶瓷材料的烧结与原理烧结是陶瓷材料加工的重要工艺之一,通过烧结可以使陶瓷材料的颗粒结合成坚实的整体,提高其物理和化学性能。

烧结的原理主要包括粒间结合、扩散和晶粒长大三个方面。

首先是粒间结合。

烧结陶瓷材料的第一步是颗粒的接触,在高温下颗粒接触面出现局部融化,形成粒间结合区。

当局部融化发生时,一些颗粒间的空隙被完全填满,使得颗粒间距变小。

局部熔融的液相材料充当粘结剂,促使颗粒互相结合,形成更加坚固的结构。

其次是扩散。

在烧结过程中,颗粒间的物质会发生扩散,使得局部结合区域的颗粒之间更加牢固地结合。

扩散过程受温度、时间和颗粒之间的距离等因素的影响。

一般来说,扩散速率随着温度的上升而增加,扩散距离也会增加,从而促进了材料的结合。

最后是晶粒长大。

在烧结过程中,由于颗粒间的扩散,晶粒之间的材料也发生了重排和扩散。

在高温下,晶粒会长大,晶界会消失或减少,从而提高陶瓷材料的致密性和力学性能。

晶粒长大的速率受到烧结温度、时间和材料颗粒的尺寸等因素的影响。

除了上述原理外,烧结还受到其他因素的影响,例如:1.烧结温度:烧结温度决定了材料的烧结速率和晶粒长大速率。

温度过高可能导致结构破坏或晶粒过大,温度过低则会导致烧结不完全。

2.烧结时间:烧结时间决定了物质的扩散程度和晶粒的长大程度。

时间过短会导致烧结不完全,时间过长则会导致结构破坏。

3.烧结气氛:烧结过程中的气氛对于陶瓷材料的烧结也有一定影响,不同的气氛可以影响材料的结构和性能。

4.材料的物理和化学性质:材料的物理和化学性质直接影响烧结的过程和结果。

例如,不同成分的材料具有不同的烧结性质。

总之,烧结是陶瓷材料加工过程中不可或缺的一环,通过粒间结合、扩散和晶粒长大等原理,可以实现颗粒间的结合,提高陶瓷材料的致密性和力学性能。

同时,烧结过程中的温度、时间、气氛等因素,以及材料的物理和化学性质,也对烧结的效果产生一定的影响。

以上就是关于陶瓷材料烧结与原理的简要介绍。

陶瓷烧结原理

陶瓷烧结是通过加热粉末状陶瓷原料,在一定时间内保持一定的温度,使原料颗粒之间发生表面融合和颈缩现象,最终形成致密的固体块状材料的过程。

它是一种常用的陶瓷成型方法,常用于制作各种陶瓷制品。

陶瓷烧结的原理可以分为四个阶段:加热阶段、颈缩阶段、烧结阶段和冷却阶段。

首先,在加热阶段,通过提供热能,使陶瓷原料的温度逐渐升高。

在这个过程中,原料中的有机物会发生分解和燃烧,释放出气体和水蒸气。

接下来是颈缩阶段,在这个阶段,温度继续上升,陶瓷颗粒之间的接触面积增大,颈缩现象开始发生。

颈缩是指颗粒之间的表面融合,颗粒逐渐变得胶状。

这个过程中,粉末颗粒之间的距离减小,空隙逐渐消失。

然后是烧结阶段,在这个阶段,温度进一步升高,使陶瓷颗粒之间更加牢固地结合在一起。

这是因为烧结过程中,颗粒表面发生熔融和扩散,形成新的晶体和结晶相,这些结晶相能够填充原来的空隙,使材料变得更加致密和坚固。

最后是冷却阶段,在这个阶段,将加热功率减小,让材料缓慢降温。

这样可以避免突然降温导致的热应力,陶瓷制品在冷却过程中会发生收缩,如果冷却过快可能会导致开裂。

综上所述,陶瓷烧结的原理是通过加热原料使其发生颈缩和烧结,最终形成致密的陶瓷制品。

这个过程中温度的控制非常重要,不仅影响烧结的程度,还会影响材料的性能和质量。

窑炉烧成原理概述窑炉烧成是指通过高温的加热作用,将加工后的陶瓷原料转化为具有一定物理、化学性能的成品陶瓷制品的过程。

窑炉烧成是整个陶瓷生产过程中至关重要的一环,它不仅决定了成品陶瓷制品的品质,而且对能耗、产率、环保等方面也有着重要影响。

窑炉烧成的基本原理可以从热传导、物质变化和传输等几个方面来解释。

下面将详细介绍窑炉烧成原理的基本知识。

1. 热传导热传导是窑炉烧成过程中的一个基本原理。

在窑炉内,燃料燃烧产生的热量通过传导、辐射和对流三种方式传递给陶瓷制品。

窑炉烧成过程中,热传导起着重要的作用。

热传导的基本原理是热量由高温区域传递到低温区域。

在窑炉内部,燃料燃烧产生的高温气体和燃烧产物会加热窑炉内的墙体和炉膛,从而使陶瓷制品得到加热。

热量会从高温区域的颗粒内部传导到表面,然后再通过传导传递到其他颗粒。

热传导的速度取决于颗粒的材料特性、尺寸和温度差。

热传导的过程会导致窑炉内温度的变化,从而影响到陶瓷制品的烧成效果。

因此,在窑炉烧成过程中,需要合理控制燃料的供给、窑炉内部的温度分布,以确保热传导能够顺利进行。

2. 物质变化窑炉烧成过程中,陶瓷原料会经历多种物质变化,从而转化为成品陶瓷制品。

物质变化包括烧结、结晶、相变等过程。

•烧结是指陶瓷原料在高温下发生的固相粒子间的结合作用。

在窑炉内,陶瓷原料经过初烧后,粒子之间会发生烧结现象,从而形成致密的陶瓷坯体。

烧结过程中,陶瓷颗粒之间的共晶相或液相可以起到“胶黏剂”的作用,促进颗粒的结合。

•结晶是陶瓷原料在高温条件下形成结晶相的过程。

结晶是陶瓷制品获得特殊性能的重要途径之一。

在窑炉内,陶瓷原料经过烧结后,部分成份会发生结晶反应,形成晶体结构。

结晶过程中,原子或分子重新排列,从而形成特定的结晶相,提高陶瓷制品的强度、硬度、耐磨性等性能。

•相变是指陶瓷原料在加热或冷却过程中发生物理或化学性质改变的过程。

相变包括固相变、液相变和气相变等。

在窑炉烧成过程中,陶瓷原料会经历多个温度区间,从而发生相变。

烧制瓷器的原理

烧制瓷器是一种古老的工艺,它的原理是通过高温加热陶瓷原料,使其发生物理和化学变化,最终形成坚固耐用的瓷器。

首先,制作瓷器需要选择适宜的陶瓷原料,通常包括瓷土、瓷石和瓷釉。

这些原料含有丰富的无机物质,如矽酸盐、氧化物等。

在制作过程中需要根据不同的需求进行配比,以获得理想的瓷器质地和颜色。

接下来,将选好的陶瓷原料进行混合,并加入适量的水进行搅拌,形成瓷泥状物质。

这个过程被称为成型。

成型是制作瓷器的基础步骤,可以通过手工捏塑、转盘成型、压模等方式进行。

然后,成型好的陶瓷坯体需要进行干燥。

干燥的目的是去除水分,使陶瓷坯体变得坚硬,便于进一步处理。

通常有自然干燥和人工干燥两种方式,自然干燥需要在通风良好的环境中使其自然晾干,而人工干燥则利用烘干炉等设备加快干燥速度。

接着,陶瓷坯体需要进行烧结。

烧结是指将陶瓷坯体放置在高温环境中,使其经过化学和物理反应,形成坚固的瓷体。

烧结温度一般为1200℃以上,不同类型的瓷器需要的烧结温度也

有所不同。

烧结的过程中,瓷器会发生收缩和变形,需要控制烧结的时间和温度,以确保瓷器的质量。

最后,烧制好的瓷器可以根据需要进行装饰和上釉。

装饰可以使用各种方式,如彩绘、雕刻等,以增加瓷器的艺术价值。

上釉是为了增加瓷器的光泽度和表面的平滑度,使其更加美观。

总的来说,烧制瓷器的原理是通过高温加热陶瓷原料,使其发生一系列的物理和化学变化,最终形成坚固耐用的瓷器。

经过成型、干燥、烧结和装饰等过程,才能制作出精美的瓷器作品。