桥梁工程作业塔克玛大桥

- 格式:docx

- 大小:22.02 KB

- 文档页数:11

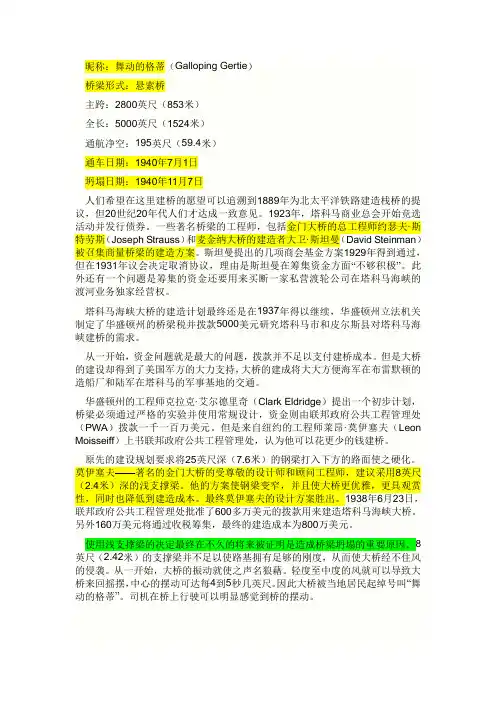

昵称:舞动的格蒂(Galloping Gertie)桥梁形式:悬索桥主跨:2800英尺(853米)全长:5000英尺(1524米)通航净空:195英尺(59.4米)通车日期:1940年7月1日坍塌日期:1940年11月7日人们希望在这里建桥的愿望可以追溯到1889年为北太平洋铁路建造栈桥的提议,但20世纪20年代人们才达成一致意见。

1923年,塔科马商业总会开始竞选活动并发行债券。

一些著名桥梁的工程师,包括金门大桥的总工程师约瑟夫·斯特劳斯(Joseph Strauss)和麦金纳大桥的建造者大卫·斯坦曼(David Steinman)被召集商量桥梁的建造方案。

斯坦曼提出的几项商会基金方案1929年得到通过,但在1931年议会决定取消协议,理由是斯坦曼在筹集资金方面“不够积极”。

此外还有一个问题是筹集的资金还要用来买断一家私营渡轮公司在塔科马海峡的渡河业务独家经营权。

塔科马海峡大桥的建造计划最终还是在1937年得以继续,华盛顿州立法机关制定了华盛顿州的桥梁税并拨款5000美元研究塔科马市和皮尔斯县对塔科马海峡建桥的需求。

从一开始,资金问题就是最大的问题,拨款并不足以支付建桥成本。

但是大桥的建设却得到了美国军方的大力支持,大桥的建成将大大方便海军在布雷默顿的造船厂和陆军在塔科马的军事基地的交通。

华盛顿州的工程师克拉克·艾尔德里奇(Clark Eldridge)提出一个初步计划,桥梁必须通过严格的实验并使用常规设计,资金则由联邦政府公共工程管理处(PWA)拨款一千一百万美元。

但是来自纽约的工程师莱昂·莫伊塞夫(Leon Moisseiff)上书联邦政府公共工程管理处,认为他可以花更少的钱建桥。

原先的建设规划要求将25英尺深(7.6米)的钢梁打入下方的路面使之硬化。

莫伊塞夫——著名的金门大桥的受尊敬的设计师和顾问工程师,建议采用8英尺(2.4米)深的浅支撑梁。

他的方案使钢梁变窄,并且使大桥更优雅,更具观赏性,同时也降低到建造成本。

塔科马大桥垮塌事件心得体会国庆长假,美国亚利桑那州发生一起重大交通事故,连接美国两个城市的著名的跨越峡谷的一座大桥,竟然突然崩塌,让人们意外地失去了安全保障。

最令人吃惊的是:该桥自2000年开始动工修建以来,从未使用过……至于为什么要投入使用,我也不知道。

因此,许多专家认为:这样巨大而昂贵的工程的垮塌肯定与它设计、施工及材料有关系。

由于缺乏详细的数据和资料,目前还无法判断,究竟哪些原因引起了这次垮塌。

可能导致如此严重后果的只是某种偶然性因素罢了!塔科马大桥的垮塌有很多原因:施工质量差;违反技术规范;监理单位对此负责;施工方将工期压缩到极限,加快进度;偷工减料等等。

其中可能比较直接的原因就是违反技术规范所带来的危害。

这次桥梁坍塌事件给人类敲响了警钟,以后再做任何大型工程项目都必须严格按照相应的标准执行。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。

从古到今,这句话不但适合中华民族,同时更加适合世界各国。

因为每个国家、每个企业都会遇到各种各样的困难或问题。

正像一棵参天大树,只有根深蒂固才能枝繁叶茂。

而我们一旦遇上挫折,就容易倒下,即便暂时没有跌倒,恐怕早已摔得遍体鳞伤、血肉模糊。

这一事故在世界造成了恶劣影响。

欧盟紧急召集会议讨论解决办法,并且暂停实施《马斯特里赫特条约》中涉及亚太地区的军事协作政策。

美国总统布什说他会立刻返回华盛顿与国会商讨解决方案,并向中国政府提出抗议。

日本官员则表示:美国高速公路的质量管制仍未达到日本要求,日本将研究其有关内容。

韩国也是如此,国防部召开紧急会议检讨有关预算编列的措施。

东南亚国家联盟、阿拉伯联盟均呼吁双方尽快恢复邦交。

西方七国首脑会议和北约都强调必须避免这类灾祸再次发生。

社会主义改造过程中失败的案例有成功就有失败,世界上成功的大型工程不计其数,不过失败的工程也有不少,同时也很快地消失在人们的视野中。

为什么这些工程会失败呢?通常它们因设计过于复杂,施工技术不达标,甚至有点太过于充满想象力。

先来看看在桥梁建设当中比较出名的一起经典案例,塔科马海峡大桥。

桥梁作为连接两地的通道,在促进经济和社会发展方面起着重要作用。

如果要考验一位工程师的综合能力有多厉害,那么桥梁设计绝对是最好的测试。

塔科马海峡大桥本应该是美国大桥中的后起之秀,但由于错误的设计方案,因此还被写进了工程建设的反面教材。

塔科马海峡大桥的建筑历史可以一直追溯到1889年,当时由北太平洋铁路提出建设栈桥的提议,但这项提议一直被搁置到1920年才开始进行。

1937年,华盛顿立法机关成立了华盛顿收费桥管理局,并拨款5000美元研究塔科马和皮尔斯县的海峡大桥设计。

大桥在当时由莱昂·莫伊塞夫设计,当年他可是美国领先的悬索桥工程师,并在30年代被授予富兰克林研究所颁发的奖章。

海峡大桥于1940年7月1日通车,总共耗资640万美元,这笔钱如果按照通货膨胀估算法进行计算,以美国上世纪40年代的美金购买力为基准,这相当于在今天大约花了1.5亿美元建设塔科马海峡大桥。

不过很不幸的是,这座桥刚通行4个月就没了。

所幸的是当时这座大桥坍塌时没有任何人员伤员,除了一条叫“塔比”的可卡犬。

桥梁坍塌后工程师们立马对它进行了分析和重新评估,他们认为这可能是由于风速过快所引起的空气动力和气动弹性的失控所导致。

这就是后来在桥梁设计中必须要注意到颤振问题,由于流体流动中弹性结构的动态不稳定性,物体的偏转和流体流动施加的力之间的正反馈引起。

在承受空气动力的结构中,例如桥梁、机翼这种,通常会在已知的参数范围内对它们进行相应的设计,以此来避免因过度颤振。

后来工程师们重新设计了桥梁,并在日后修筑出了塔科马海峡大桥西行桥和东行桥,至今仍在通车,并且成为了美国第三座大型跨海大桥。

![吊桥实例分析之塔克马桥的坍塌与重建[详细]](https://uimg.taocdn.com/0f508687f111f18582d05a9c.webp)

塔科马大桥坍塌原因分析摘要:塔科马海峡桥(Tacoma Narrows Bridge)位于美国华盛顿州,旧桥于1940年建成,同年11月,在19m/s的低风速下颤振而破坏,震动了世界桥梁界,从而引发了科学家们对桥梁风致振动问题的研究,形成了桥梁风工程的新学科,并将风振动研究不断提高到新的科学水平。

关键词:共振、风振动、扭振正文:大桥坍塌理论价值当时,人们对这种狭长的桥梁设计找不出可以指责的地方,认为桥梁具有一定的承载能力就足以安全了,其实不然。

因为那时人们对于悬索桥的空气动力学特性知之甚少,这场灾难在当时说来是属于不可预测的,或称不可抗拒的。

但是,塔科马海峡大桥的坍塌事故还是引起了工程技术人员的关注,它的经验与教训对以后的大桥设计产生了很大的影响,从此开始了现代桥梁的风洞研究与试验。

在今天看来,塔科马海峡大桥坍塌那天,海上的风并不是很大,事故的真正原因就是梁体刚度不足,在风振的作用下桥梁屈曲失稳。

桥梁在风的作用下产生了上下振动,振幅不断增大并伴随着梁体的扭曲,吊索拉断,加大了吊索间的跨度,使梁体支撑不均,直至使梁体破坏。

风是怎样作用在桥上的呢?为什么相当均匀的风,会使桥产生脉冲式的振动,然后变为扭转振动呢?研究的结果表明,是桥上竖直方向的桥面板引起了桥的振动,它对风的阻力很大,风被挡之后,大量的气流便从桥面板的上方经过然后压向桥面。

由于吹过的气流因不断地被屈折而使速度增加,所以在桥面板的上方和下方压力降低。

如果风总是从桥梁横向的正前方吹来,那倒不要紧,因为上下方的压力降低会互相抵消。

但是,如果风的方向不停地变换的话,压力就会不断地变化。

这一压力差作用在整个桥面上,并因挡风的竖直结构板后所产生的涡流而得到加强,结果桥就开始形成波浪式振动,过大的振动又拉断了桥梁结构,最终使桥梁坍塌。

幽默的美国人后来在谈起塔科马海峡大桥时诙谐的称之为舞动的格蒂(Galloping Gertie)。

从20世纪40年代后期开始,围绕塔科马海峡大桥风毁事故的原因后人进行了大量的分析与试验研究。

工程质量安全事故经典案例与解析示例文章篇一:《工程质量安全事故经典案例与解析》嗨,大家好!今天我想和大家聊一聊工程质量安全事故的那些事儿。

你们知道吗?工程质量安全可是超级重要的呢!就像我们搭积木一样,如果一块积木没搭好,那整个城堡可能就会塌掉。

工程也是这样,一个小的疏忽可能就会引发大的事故。

我先给大家讲一个特别有名的工程质量安全事故案例吧。

那就是美国的塔科马海峡大桥事件。

这座大桥啊,看起来特别雄伟,就像一条巨龙横跨在海峡之上。

可是呢,建成没多久就出事了。

那时候的人们啊,可能就想着赶紧把桥造好,没有好好地考虑到风对桥的影响。

你们能想象吗?当风一吹起来的时候,那桥就像一个醉汉一样,晃来晃去的。

刚开始可能还只是小晃,慢慢地就晃得越来越厉害了。

就好像是风在和桥做游戏,而且是那种特别调皮的游戏,风想把桥给弄倒似的。

当时桥上还有汽车在行驶呢。

那些司机肯定特别害怕,就像我们在坐过山车的时候突然发现过山车要散架了一样。

他们开着车,感觉桥一直在颤抖,估计心里都在想:“这桥是不是要塌了呀?我的天哪!”果不其然,没过多久,这座大桥就真的塌了。

巨大的桥梁就像被一个无形的大手给折断了一样,“轰”的一声掉进了海里。

这可真是一场大灾难啊。

这告诉我们什么呢?就好比我们做一件事情,不能只看表面,要考虑到各种可能出现的情况。

如果当时建造这座桥的工程师们能多做一些关于风对桥影响的测试,多考虑一些细节,也许就不会发生这样的悲剧了。

再来说说我们国内的一个案例吧。

有一个建筑工程,本来是要盖一个高楼大厦的。

施工队啊,可能为了节省成本,就偷偷地用了一些质量不太好的建筑材料。

这就像是我们做饭的时候,本来应该用好的食材,却用了一些快坏掉的食材,那做出来的饭肯定不好吃,而且还可能吃坏肚子呢。

这个工程也是一样的道理。

那些不好的建筑材料就像一颗颗定时炸弹,随时都可能引发危险。

在施工过程中,工人们可能也没有按照严格的施工标准来做。

我听爸爸说,他有一个朋友在那个工地上干活。

因为风速突变而破坏的桥梁案例

你知道美国的塔科马海峡大桥(Tacoma Narrows Bridge)不?这可是个因为风速突变而被破坏的典型案例呢。

那座桥啊,看起来特别壮观。

当时大家都觉得这是个很厉害的建筑成果。

可是谁能想到啊,风这个调皮捣蛋的家伙一来,就把事情搞砸了。

那一天,风速突然就变得很奇怪,就像一个突然发疯的小怪兽。

本来大桥好好地在那站着呢,可是这风速突变产生的风啊,吹起来的力量特别诡异。

它不是那种普通的风,而是一种能让大桥开始“跳舞”的风。

对,你没听错,大桥开始晃悠起来了,而且越晃越厉害,就像一个喝多了的醉汉。

桥身开始扭曲、摇晃,那声音估计就像一个巨人在痛苦地呻吟。

最后啊,这桥就像一个被玩坏了的玩具一样,“哗啦”一声就垮掉了。

你看,这风速突变的威力可真是不容小觑啊,就这么一下子,一座好好的大桥就没了。

这也给后来建桥的工程师们提了个醒,在设计大桥的时候啊,一定得把风这个捣蛋鬼的因素考虑进去。

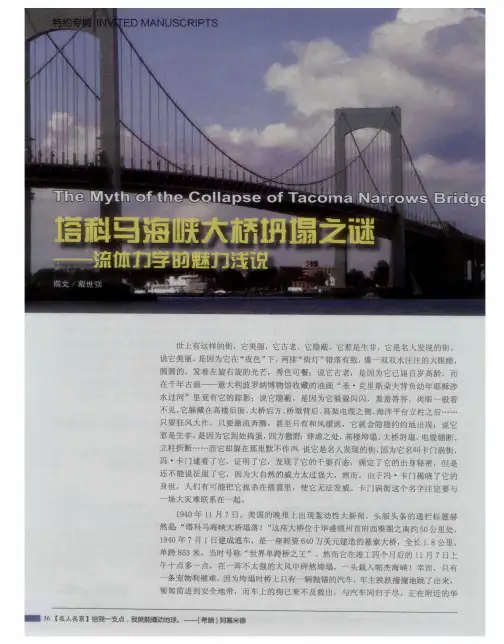

塔科马海峡吊桥塔科马海峡吊桥(Tacoma Narrows Bridge)是位于美国华盛顿州塔科马的两条悬索桥,也是华盛顿州16号干线的一部分。

每桥长1.6公里,横跨塔科马海峡。

第一座桥于1940年首度通车,但不到五个月便倒塌,其后重建及另建的新桥分别于1950年及2007年启用。

第一座桥倒塌事件成为了研究空气动力学卡门涡街引起建筑物共振破坏力的活教材。

摆动的桥第一条桥于1938年开始建设,当时桥梁设计共有两个方案,第一个方案由克拉克·埃德里奇(Clark Eldridge)提出,其桥面厚度设计为25呎(7.6米);而另一个方案则由著名的金门大桥(Golden Gate Bridge)设计师之一里昂·莫伊塞弗(Leon Moisseiff)所提出,他为了减低造价,把桥面设计的厚度从25呎减至8呎(2.4米),使建设成本从1千1百万美元降至8百万美元。

当时在以经济为大前提下,莫伊塞弗的方案获得采纳。

该桥于1940年7月1日通车,但在启用后数个星期,桥面便开始出现上下摆动。

有鉴及此,有关人员在支柱上安装摄录机,以便观测摆动。

同时也吸引了不少驾车人士慕名而来,感受其振荡威力的刺激,一些大风的日子,其桥面摆动幅度甚至可达五英尺之多。

其后桥面的波动幅度不断增加,工程人员尝试加建缆索及液压缓冲装置去试图减低波动,但不成功。

在持续数个月的摆动之下,塔科马海峡吊桥最终于同年11月7日倒塌,其过程给人们拍摄记录。

当天早上,桥面的上下摆动突然停止,取而代之的是出现左右的扭力摆动,当时有两人被困在桥上,后来也成功逃离现场,然后桥面在数分钟内陆续崩塌。

这次事件没有造成人命伤亡,华盛顿州政府特为此而设立专案调查组,经过美国空气动力学家西奥多·冯·卡门在加州理工学院风洞进行模型测试,证明塔科马海峡吊桥倒塌事件的元凶,是卡门涡街引起吊桥共振。

原设计为了求美观及省钱,使用过轻的物料,造成其发生共振的破坏频率,与卡门涡街接近,从而随强风而剧烈摆动,导致吊桥崩塌。

塔科马大桥简介塔科马大桥(Tacoma Narrows Bridge)位于美国华盛顿州的塔科马市和吉格港之间,是一座横跨塔科马海湾的悬索桥,也被称为“风之桥”(Galloping Gertie)。

塔科马大桥于1940年7月1日建成通车,但在通车后仅仅几个月的时间里,塔科马大桥就因为严重的振动而垮塌,成为了工程界的一个重大教训。

建设背景建设一座横跨塔科马海湾的桥梁一直是华盛顿州政府的梦想,早在20世纪初,就有一位工程师提出了建设桥梁的设想。

然而,由于经费和技术等问题,在数十年的时间里没有任何实际行动。

直到1938年,华盛顿州政府才决定启动塔科马大桥的建设。

建设塔科马大桥不仅可以解决华盛顿州南部地区的交通问题,还可以促进经济的发展,连接吉格港和塔科马市的交通运输更加便利。

工程概况塔科马大桥总长约1800米,主塔高约已分别为128米和121米,主跨距为853米,两侧支跨分别为290米和238米。

主塔采用了钢桶拆除式沉井施工,其特点是操作空间较大,便于塔基施工。

塔科马大桥的悬索结构由两条主悬索和许多斜拉索组成,主索由钢索捆绑,斜拉索连接主索和桥面,共同承担桥面荷载。

主塔和桥面之间通过横向和纵向支撑连接,以保持桥梁的稳定。

垮塌事件塔科马大桥在1940年7月1日正式通车,然而,在通车后的几个月中,塔科马大桥就频繁出现了严重的自振现象。

当时人们发现,桥面开始产生节奏性的上下波动,整座桥梁仿佛受到了风的控制。

自振现象的频率越来越高,桥梁的振幅也越来越大。

当地人将桥梁昵称为“风之桥”,吸引了大批游客前来观赏。

然而,这一切在1940年11月7日发生了彻底的改变——塔科马大桥突然垮塌。

在垮塌事件中,塔科马大桥的主塔和主悬索都完好无损,但整个桥面却坠入了水中。

调查显示,塔科马大桥的垮塌是由于风的不断激励引起的共振效应,最终导致了桥梁的毁坏。

灾后重建塔科马大桥的垮塌震惊了全世界,并引起了对桥梁工程设计和施工的关注。

灾后重建成为了当时工程界的重要任务。

桥梁失败的案例我们通过老师的演讲可以深切的感受到桥梁非凡的成就、身为桥梁工程师必备的严谨与专业的素质、桥梁设计涉及到的相当广泛的学科知识,更了解到桥梁设计凝聚了不仅仅是设计师的汗水,还有施工制造者的艰辛甚至是生命,以及每一座桥梁背后巨大的责任与重担。

桥梁的光鲜只是不断的在表面上诱惑着每一个向往它的人,然而,谁又能体会到它的每一次成功是站在多少垮塌的桥梁之上的?下面的几个例子就是为桥梁建设走向成功而做了巨大贡献的虽然失败、但是是做了努力探索的桥梁案例。

1、Quebec Bridge事故原因:设计考虑不足,构件失稳位于加拿大的圣劳伦斯河之上的Quebec Bridge本该是著名设计师Theodore Cooper 的一个真正有价值的不朽杰作。

作为当时世界上最长跨度的钢悬臂桥,库帕忘乎所以地把大桥的主跨由490米延伸至550米,以此节省建造桥墩基础的成本。

然而就在这座桥即将竣工之际,悲剧发生了。

1907年8月29日,大桥杆件发生失稳,突然倒塌,19000吨钢材和86名建桥工人落入水中,只有11人生还。

由于库帕的过分自信而忽略了对桥梁重量的精确计算,导致了一场事故。

1913年,这座大桥的建设重新开始,然而不幸的是悲剧再次发生。

1916年9月,中间跨度最长的一段桥身在被举起过程中突然掉落塌陷。

结果13名工人被夺去了生命。

事故的原因是举起过程中一个支撑点的材料指标不到位造成的。

1917年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通车,这座桥至今仍然是世界上最长的悬臂跨度大桥。

2、Tacoma Narrows Bridge事故原因:理论认知有限,风毁塔科马海峡大桥位于美国华盛顿州的塔科马海峡。

第一座塔科马海峡大桥于建于1938年11月到1940年7月,中跨853m。

在建造最后阶段,人们就发现大桥在微风的吹拂下会出现晃动甚至扭曲变形的情况,司机在桥上驾车时可以见到另一端的汽车随着桥面的扭动一会儿消失一会儿又出现的奇观。

力学在桥梁工程中的应用从20世纪70年代末开始,我国进入了大跨度桥梁建设的迅猛发展期。

现在,长江成河和珠江三大水系上各种大跨度桥梁纷纷建成,海湾桥梁建设也有了良好开端。

发展最为迅速的是斜拉桥,悬索桥建设也跻身国际先进行列。

悬索桥的优点是跨度大,缺点是气动稳定性差,容易“风吹桥晃”,甚至造成破坏。

抗风设计是这一类柔性桥梁建设的关键问题。

为了提高稳定性,需要流体力学方面的精心设计。

悬索桥竟然和流体力学有关,这个事实是经过塔科马峡谷桥(Tacoma Narrow Bridge)风毁事故的惨痛教训才认识到的。

事情要追溯到1940年秋天。

当时,美国在华盛顿州的塔科马峡谷上建造了一座主跨度为853m的悬索桥。

建成方四个月,就碰到了八级风,虽然风速还不到20m/s,但是桥却发生了剧烈的振动,而且振幅越来越大,直至桥面倾斜到45度左右。

最终,因吊杆逐根拉断导致桥面钢梁折断而解体,并坠落到峡谷之中。

当时,恰好一个好菜坞的电影队在以该桥为外景拍摄影片,所以记录了桥梁从开始振动到最后毁坏的全过程,这一记录后来成为美国联邦公路局调查事故原因的珍贵资料。

在为调查这一事故而收集历史资料时,人们惊异地发现,从1818年起到19世纪末,风引起的桥梁振动至少毁坏了11座悬索桥。

第二次世界大战结束后,人们对塔科马桥的风毁事故展开了研究。

一部分航空工程师认为塔科马桥的振动类似于机翼的颠振,并通过桥梁模型的风洞实验重现了这种风致扭转发散振动;与此同时,以冯·卡门为代表的流体力学家则认为,塔科马桥的主梁有着钝头的H型断面,和流线型的机翼不同,存在着明显的涡流脱落,应该用涡激共振机理来解释。

在20世纪五六十年代,两种观点互有争论,直到1963年,美国斯坎伦(R.Scanlan)教授提出了钝体断面的分离流自激颤振理论,才成功地解释了造成塔科马桥风毁的致振机理,并由此奠定丁桥梁颤振的理论幕础。

加拿大教授达文波特(Davenport)则利用随机振动理论,建立了一套桥梁抖振分析方法。

工程勘察设计质量事故典型案例一、比萨斜塔——地基勘察与设计的失误典范。

大家都知道比萨斜塔吧,那可是世界闻名的斜塔,不过它出名可不仅仅是因为建筑风格独特,还因为它是一个工程勘察设计质量事故的典型例子呢。

当初在建造这个塔的时候啊,工程师们对地基的勘察就不够仔细。

那地方的地基土啊,一边硬一边软,就像一个跷跷板一样不平衡。

可是当时的勘察人员可能就没完全搞清楚这个状况。

设计的时候呢,也没有充分考虑到这个地基的特殊性。

按照正常的设计,在这样不稳定的地基上建塔,就像是在沙滩上盖高楼,肯定容易出问题。

结果塔越盖越高,就开始慢慢倾斜了。

不过呢,歪打正着,这一斜反而让它成了世界著名的旅游景点。

但从工程的角度来说,这就是一个很严重的勘察设计失误。

要是在现在,这种情况肯定是不允许发生的。

二、韩国三丰百货大楼倒塌——贪婪下的设计悲剧。

韩国的三丰百货大楼那可真是个悲剧啊。

这个大楼的倒塌简直就是一场噩梦。

在勘察设计这个大楼的时候,就充满了各种问题。

首先呢,这个开发商为了多赚钱,就想把大楼盖得又大又高。

设计师呢,可能也受到了开发商的影响,在设计的时候就开始偷工减料。

比如说,原本的设计方案可能是要采用比较坚固的结构和材料来支撑大楼的重量,但是为了节省成本,就把一些关键的结构设计得很薄弱。

而且啊,在勘察土地承载能力的时候,也没有做到位。

那片土地可能根本就承受不了这么庞大的建筑物,就像一个小瘦子非要扛起一个大胖子一样,根本扛不住啊。

结果呢,大楼在正常营业的时候突然就倒塌了,造成了大量的人员伤亡。

这就是因为贪婪,在勘察和设计的时候不遵守规范,最后酿成了大祸。

三、美国塔科马海峡大桥坍塌——风与设计的较量。

美国的塔科马海峡大桥坍塌事件也是相当有名的。

这座桥刚建成的时候,看起来还挺壮观的。

可是呢,在设计这座桥的时候,工程师们对风的影响考虑得不够周全。

他们可能觉得风嘛,能有多大的劲儿呢?就没有深入研究风对桥梁这种细长结构的作用力。

结果呢,这座桥在建成不久后,就遇到了一些不算特别大的风。

Tacoma 大桥坍塌祸首冯·卡尔曼涡脱1. 一条爆炸新闻1940年11月8日美国华盛顿州的《塔科马新闻论坛》(Tacoma News Tribune )刊登了一则轰动一时的爆炸新闻,大字标题“海峡大桥坍塌”。

塔科马大桥的坍塌,在人们心中的阴影久久不能抹去。

至今成为物理学、力学、建筑学的经典案例,在教科书中频频现身。

作为力学和工程的课题仍然是极有价值的研究对象。

翻翻网页,讨论、引述、研究的文章成千上万,居然成为一项“宏”资源。

但是,作为物理教学的资源,感觉需要深入进行定性半定量的讨论。

2. 大桥坍塌的情景描述(1) 当年世界第三大桥塔科马大桥(也称塔科马海峡大桥,Tacoma Narrow Bridge )是一座跨海悬索桥,姿态苗条,造型优美,号称当时世界第三。

大桥于1940年7月1日建成通车。

塔科马大桥坐落在美国华盛顿州西部塔科马市,从塔科马峡谷到吉格港(Gig Harbor ),全长5939英尺(约1810.56米),主跨度853.4米,桥宽11.9米,工程耗资640万美元,外号“飞驰盖地(Galloping Gertie )”。

图2是两位画家于1939年根据工程设计方案画的塔科马大桥情景图,一展线条优美,姿态雄伟的风采。

(2) 坍塌经过大桥通车之前,就已经发现遇风摇晃的现象,因此通车后一直有专业人员进行监测。

1940年11月7日上午,7:30测量到风速38英里/小时(约61公里/小时),到了9:30风速达到42英里/小时1(约68公里/小时)。

引起大桥波浪形的有节奏的起伏,有人目睹为9个起伏。

10:03突然大桥主跨的半跨路面一侧被掀起来,引起侧向激烈的扭动,另半跨随后也跟着扭动(注意:这时候大桥运动发1 美国的台风警报规定:热带低压-风速33节(约16.5~38英里/小时);热带风暴-风速为34~63节(17~32米/秒,39~73英里/小时);飓风或台风——风速为64节(约32~33米/秒,74英里/小时)或以上。

工程质量事故案例典范一、魁北克大桥的悲剧。

你知道吗?在加拿大有个魁北克大桥,那可是工程界的一个“大明星”,不过是反面的那种。

这桥啊,当初设计的时候就像是一场草率的冒险。

设计师们可能是太自信了,在计算桥梁的承载能力时出了大岔子。

就好像厨师做菜,盐放错了量,那这道菜可就毁了。

他们低估了大桥要承受的重量,那钢材就像不堪重负的小身板,在施工过程中,1907年8月29日,大桥突然就崩塌了。

这一塌可不得了,75名工人瞬间就被埋在了废墟之下。

这就好比你辛辛苦苦搭积木,搭得高高的,结果发现底部不稳,“哗啦”一下全倒了,只不过这可不是简单的积木,是好多人的心血和生命啊。

后来呢,他们不甘心啊,又重新设计建造。

你以为第二次就顺利了?并没有。

因为在修改设计的时候还是有些问题没解决好,1916年9月,这桥又塌了一部分。

这就像一个老是犯同样错误的学生,在考试中一次又一次地栽在同一个坑里。

不过最后呢,经过不断地改进,这魁北克大桥总算是建成了,但它可是付出了沉重的代价才立在那儿的。

二、美国塔科马海峡大桥的“舞动”灾难。

美国的塔科马海峡大桥也是一个超级奇葩的工程质量事故案例。

这桥刚建成的时候,那外观看起来还挺酷炫的,就像一个苗条的巨人横跨在海峡之上。

可是啊,这桥有个致命的毛病。

它的设计就像是一个超级敏感的瘦子,风一吹就受不了。

在1940年11月7日那天,老天爷也没怎么发威,就一阵不算特别猛的风,这桥就开始像个醉汉一样扭动起来了。

那场面,就像是一个人在跳滑稽的舞蹈,而且越扭越厉害。

这桥的结构根本就招架不住这种扭动,最后“咔嚓”一声,桥就断了。

你能想象吗?一座大桥就这么被风给“折腾”垮了。

这就好比你盖了个房子,结果一阵小风就把房子吹得东倒西歪,最后散架了。

这也给后来的桥梁工程师们提了个醒,在设计的时候可不能只看外表,还得考虑各种自然因素,要不然就会弄出这么个让人哭笑不得的“舞动”灾难。

三、韩国三丰百货大楼的倒塌惨案。

韩国的三丰百货大楼,曾经可是个繁华的购物场所,人来人往的,大家都在里面开心地逛街买东西呢。

1.风荷载如何作用塔克玛大桥研究的结果说明,是桥上竖直方向的桥面板引发了桥的振动,它对风的阻力专门大,风被挡以后,大量的气流便从桥面板的上方通过然后压向桥面。

由于吹过的气流因不断地被屈折而使速度增加,因此在桥面板的上方和下方压力降低。

若是风老是从桥梁横向的正前方吹来,那倒没关系,因为上下方的压力降低会相互抵消。

可是,若是风的方向不断地变换的话,压力就会不断地转变。

这一压力差作用在整个桥面上,并因挡风的竖直结构板后所产生的涡流而取得增强,结果桥就开始形成波浪式振动,过大的振动又拉断了桥梁结构,最终使桥梁坍塌。

和常识相悖,乃至和你在过去的书中看到的不同,大桥并非是因为风和桥发生的共振所倒塌的。

事实上这是因为气体发生了弹性震颤,简单来讲确实是风使物体发生形变,那个形变会引发更大的形变,而这足以冲破物体的刚性临界点,损坏物体。

若是风持续不断,建筑物蒙受的阻碍将慢慢升级,直至坍塌。

大桥的倒塌发生在一个此前从未见过的扭曲形式发生后,那时的风速大约为每小时40英里。

这确实是力学上的扭转变形,中心不动,两边因有扭矩而扭曲,并非断振动。

这种振动是由于空气弹性颤振引发的。

颤振的显现使风对桥的阻碍愈来愈大,最终桥梁结构像麻花一样完全扭曲了。

在塔科马海峡大桥坍塌事件中,风能最终战胜了钢的挠曲变形,使钢梁发生断裂。

拉起大桥的钢缆断裂后使桥面受到的支持力减小并加重了桥面的重量。

随着愈来愈多的钢缆断裂,最终桥面经受不住重量而完全倒塌了。

2.塔克玛大桥在抗风性能方面有哪些设计缺点塔科马大桥的结构中很重要的特点是加劲梁没有采纳桁架结构,而是采纳钢板梁,大桥重量得以减轻许多。

桥边墙裙采纳实心钢板。

两边墙裙与桥面组成H 形结构。

大桥边缘的钝形结构,成了挡风的墙,为在必然条件下形成冯•卡尔曼涡脱预备了空间物理条件。

再一个特点确实是塔科马大桥跨宽比为1:72,与同类大桥相较大桥,例如1935 年建成的乔治华盛顿大桥跨宽比为1:33,1937 年建成的金门大桥为1:47,1939 年建成的布朗克斯白石大桥为1:31。

可见塔科马大桥的桥面过于狭小。

这点几乎确实是塔科马大桥的命门。

(三) 桥身结构缺点1) 闻名的金门大桥设计总顾问莫伊塞夫为使大桥更优雅,更具观赏性,建议采纳8 英尺(约米)深的浅支撑梁,大桥最终采纳了莫伊塞夫的设计方案。

此方案利用的钢梁变窄,可是路基刚度大为下降,从而埋下了致命的隐患。

2) 由于横向共振现象,相对温和的小风吹来,大桥主跨就会有轻微的上下起伏,沿着桥长方向扭曲,桥面的一端上升,另一端下降。

在桥上驾车的司机,能够看到桥的另一端上的汽车随着桥面的跳动,可是设计师们以为这种波动可不能引发严峻后果,并误信结构上是平安的。

全然没有想到过大桥的纵向振动问题,即大桥两边的扭动。

3) 华盛顿大学的法库哈逊应邀在昔时9 月到11 月初接踵用风洞对8 英尺长和54 英尺长的大桥模型进行实验测试,研究大桥扭振缘故和补救方法。

法库哈逊从实验中嗅出大桥扭振的潜在破坏性,提出临时捆绑缆绳到边跨,以减少跳动。

后来又提出在大桥边墙裙上挖洞,并在墙裙外安装一些倾斜的挡板,用意改变风对大桥的严峻阻碍。

大桥治理部门起草方案预备采取补救施工,可是还来不及补救,大桥就坍塌了。

(四) 缘故分析1. 塔科马大桥设计中存在一些致命的缺点,相关于主跨长度而言,路基过窄,它的跨宽比是所有大跨度悬索桥中最大的,大桥路基两边实心的板状墙裙和路基材料硬度不够。

因此塔科马大桥具有两大全然缺点,实心墙裙成了挡风之墙,垂直方向过度柔软,容易引发扭曲。

2. 众口纷纭的坍塌缘故1) 随机湍流简单说来,初期有人以为风压形成一种强迫力,强迫力频率与大桥的固有频率相同或相近,产生大尺度振荡。

实际观看中,大桥的振荡是稳固振荡,而湍流却随时刻发生无规那么转变,难以说明。

2) 周期性涡旋脱落冯•卡尔曼以为,塔科马桥的主梁有着钝头的H 型断面,和流线型的机翼不同,存在着明显的涡旋脱落,应该用涡激共振机理来讲明。

冯•卡尔曼1954 年在《空气动力学的进展》一书中分析:塔科马海峽大桥的损坏,是由周期性旋涡的共振引发的。

20 世纪60 年代以来,很多计算和实验,为冯•卡尔曼的分折提供了证据。

可是,实际观看说明大桥的扭振频率为Hz,而有的模型计算说明,旋涡脱落频率为1 Hz。

频率的5 倍差距,致使涡旋脱落作为理论说明的主因,不尽中意。

3) 空气动力不稳固性引发的自激颤振假定以大桥的半跨进行分析,风往往不是完全沿水平方向吹向大桥桥面,比如从下往桥面向上吹,形成仰角,下面风压高于上面的气压,产生升力,桥面开始顺时针扭转,迎风的前缘向上转,后缘向下转。

同时桥面的弹性产生应力,使桥面反方向扭转,而且越过原先位置。

这时,桥眼前缘在下,后缘在上,上面风压高于下面的气压,产生升力,使桥面开始逆时针扭转。

那个进程一再反复,大桥不断地来回振荡。

以至大桥材料疲劳超过极限,最终坍塌。

4) 最终罪魁——卡尔曼涡旋塔科马大桥桥面和梁组成H 型几何外形。

桥边实心板状墙裙确实是钝状阻碍物,风吹到桥边时碰到板状墙裙,气流流过板墙被分成两股,别离在桥的上下两个半H 后面形成尾流。

当风速达到42 英里/小时(约19 m/s)时,雷诺数超过100。

那个尾流中涡旋开始脱落,由于桥面上下两边墙裙高度不一样,因此两边脱落的涡旋大小、速度不一样,在桥面两边产生压力差。

因此这时,大桥左侧下面的涡旋压力大于大桥左侧上面的涡旋压力,大桥半主跨的左侧往上翘起。

一旦翘起,风与大桥形成仰角,风又形成一个压力,当即增大对大桥的升力。

脱落涡旋向前运动,这时黄色涡旋在大桥右边下面,红色涡旋在大桥右边上面。

大桥右边上面的涡旋压力大于大桥左侧下面的涡旋压力,继续增大左侧向上、右边向下的幅度。

形成正反馈。

大桥本身具有必然扭曲刚度,使得大桥桥面反弹。

涡脱有必然的周期性,交替显现。

这时,若是涡脱频率与大桥扭振频率一致,情形正好反过来,左侧向下、右边向上,形成横向振动。

启发:关于咱们理工科学生来讲,塔科马大桥坍塌事件是给咱们的一个警钟,差之毫厘,谬之千里,因此认真谨慎是咱们这些学习工程设计的学生大体素养。

另外,这一事件还告知咱们实验是必要的,任何生产在实施之前都要考虑各类因素的阻碍以减小事故发生率。

知错能改,善莫大焉。

因此在发觉错误时及时熟悉到错误,并予以更正和补救是万分重要的,亡羊补牢为时晚矣。

3.结合现代悬索桥的设计谈一谈悬索桥抗风设计中应考虑哪些因素悬索桥跨度大幅度增加带来的要紧问题是结构刚度的急剧下降,这使得风致振动对桥梁平安性的阻碍加倍重要,而阻碍风振性能最关键的因素确实是抗风稳固性,即桥梁颤振稳固性。

桥梁颤振是一种发散性的自激振动,是在结构的惯性力、阻尼力、弹性力和自激气动力一起作用下所发生的一种空气动力失稳现象。

其中,结构的惯性力、阻尼力和弹性力反映了结构的动力特性,而自激气动力要紧与结构断面的气动外形有关。

因此,改善大跨度悬索桥抗风稳固性能的探讨要紧从以下三个方面着手,即提高系统整体刚度、操纵结构振动特性和改善断面气动性能。

大跨度悬索桥的结构刚度要紧来自于主缆,因此提高结构整体刚度的着眼点应放在主缆上。

通过调整主缆同加劲梁的相对位置和增加特定的水平和横向的辅助索能够达到提高结构抗扭刚度和扭转振动频率的目的[3],而颤振临界风速同桥梁扭转频率和扭弯频率比直接相关,因此这种方式对提高大跨和超大跨悬索桥的颤振稳固性也是行之有效的。

另外,有的学者还提出应用空间索系来提高悬索桥的侧向和扭转刚度[4],尽管在理论上超级有效,但由于施工的过于复杂目前很难付诸实施。

1.水平辅助索利用水平辅助索能够提高悬索桥的抗扭刚度从而提高扭转振动频率。

因为加劲梁扭转模态振动时两根主缆作异相抖动,表现为沿着桥梁轴线的反对称运动,而水平辅助索将有效地抑制这种主缆的反对称抖动,从而提高结构的抗扭刚度。

其成效类似于桥塔抗扭刚度的增强。

2.横向辅助索横桥向布置的辅助会对也可增强悬索桥的扭转刚度。

这些辅助索的一起成效在于将加劲梁的扭转振动同侧向水平振动在必然程度上耦合起来(扭转中心上升),从而提高结构整体抗扭刚度。

当主梁扭转时由于横向辅助索的约束使主梁的扭转运动老是伴随着主缆的运动和加劲梁的侧向水平运动,对相同荷载作用下的扭转振动而言振幅取得了必然的操纵,扭转刚度也取得了提升。

在实际应用中a方案较为经济,但由于主缆居中,考虑到保证交通净空的必要无法在跨中将主缆同桥面作刚性连接(即中央扣),而这是大跨度悬索桥提高扭转和侧向刚度的一个超级有效的结构方法。

b方案是在一般双主缆悬索桥的横断面上增加了横向交叉索,从而使扭转振动同侧向振动耦合而提高扭转刚度。

这种方案不仅能提高颤振稳固性,而且施工方式也很简便;主缆和桥面可依照一般悬索桥的方式步骤来施工,而横向交叉索能够依如实际要求既可在施工进程中充当施工临时索,也可一并在桥面安装完成后布设。

另外,这一方案还留有进一步改良的余地,如将横向交叉索扩展到全跨或将二主缆连接起来以进一步提高抗扭刚度和颤振稳固性。

方案c和d的结构刚度提高较大,颤振稳固性较之方案a和b更好,但由于主缆位于不与桥面正交的倾斜面内,给施工带来了较大的困难。

方案d还有缆索用量较大(估量比通常悬索桥增加120%[2])的缺点,而且桥面下的两根主缆也有可能阻碍桥下的通航净空。

因此这两种方案需经慎重比选后再采纳。

从提高颤振临界风速的效率和造价、施工等各方面综合比较而言,方案b是较为可行有效的选择。

横向交叉索的布置位[5]是另一个需要认真对待的问题,通常的布设位置在主跨的四分点处。

相关的理论计算得出的结论是交叉索的最正确位置是在主跨的处或边跨的跨中,另外同时在中跨和边跨布横向索的成效不如单独在一跨布索。

固然这一结构的正确性还有待进一步验证,因为在计算中采纳风洞实验实测气动力和采纳Theordorson函数表达的气动力进行计算其结果恰好相反。

最后,需要指出的是不管是采纳水平索仍是横向索,应用缆索系统来提高结构刚度从而提高桥梁颤振稳固性只适用于大跨度悬索桥。

因为只有在跨度足够大的情形下,主缆的刚度才能在结构整体刚度中占据足够大的份额而足以约束桥面的扭转运动。

关于较小跨径的悬索桥,提高加劲梁的刚度仍是十分必要的。

三、操纵结构振动特性采纳操纵结构振动特性的方式来改善大跨度悬索桥的抗风稳固性能要紧从增加结构阻尼和干扰振动形态等方面入手。

1.增加结构阻尼为了间接地提高结构的阻尼,调质阻尼器、调液阻尼器及调液注式阻尼器在土木结构中取得了应用。

这些阻厄器的制振减振原理是将主结构的振动能量传递到频率相近的阻尼器上,然后加以耗散,从而达到减小结构振幅的目的。

应用被动调质阻尼器除能够有效改善大跨桥梁的抖振和涡振性能外,还能提高桥梁的颤振稳固性[6]。

调质阻尼器的优势在于它的低造价和简便性。