生态学2

- 格式:ppt

- 大小:612.50 KB

- 文档页数:59

生态学-2(总分68,考试时间90分钟)一、填空题1. 生态系统的三大功能类群是______、______和______。

2. 在森林生态系统中,能量流动的主渠道一般为______食物链。

3. 生态金字塔可分为______、______和______三种。

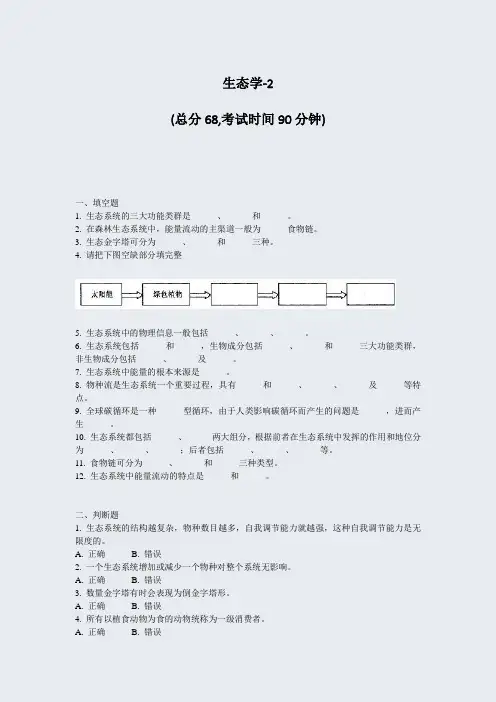

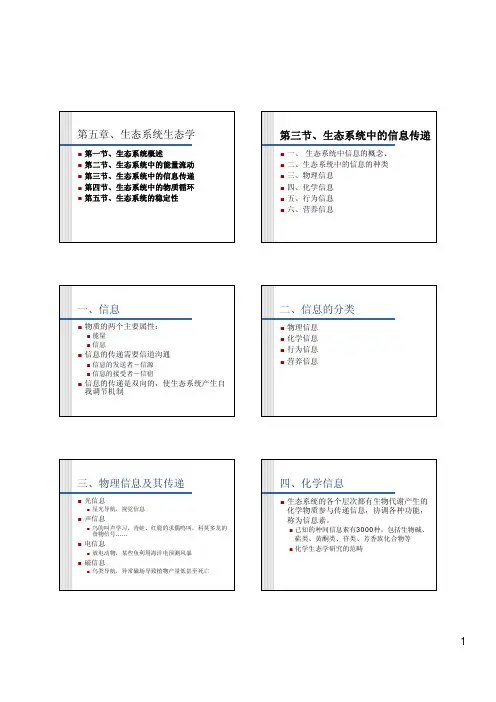

4. 请把下图空缺部分填完整5. 生态系统中的物理信息一般包括______、______、______。

6. 生态系统包括______和______,生物成分包括______、______和______三大功能类群,非生物成分包括______、______及______。

7. 生态系统中能量的根本来源是______。

8. 物种流是生态系统一个重要过程,具有______和______、______、______及______等特点。

9. 全球碳循环是一种______型循环,由于人类影响碳循环而产生的问题是______,进而产生______。

10. 生态系统都包括______、______两大组分,根据前者在生态系统中发挥的作用和地位分为______、______、______;后者包括______、______、______等。

11. 食物链可分为______、______和______三种类型。

12. 生态系统中能量流动的特点是______和______。

二、判断题1. 生态系统的结构越复杂,物种数目越多,自我调节能力就越强,这种自我调节能力是无限度的。

____A. 正确B. 错误2. 一个生态系统增加或减少一个物种对整个系统无影响。

____A. 正确B. 错误3. 数量金字塔有时会表现为倒金字塔形。

____A. 正确B. 错误4. 所有以植食动物为食的动物统称为一级消费者。

____A. 正确B. 错误5. 营养物质的含量是影响水生生态系统初级生产量的最重要因子。

____A. 正确B. 错误6. 能量在生态系统中传递的时候遵循热力学的第一和第二定律。

一、名词解释1. 生物群落2. 生态系统3. 生态型4. 协同进化5. 生态阈值二、选择题1. 著有《生态学基础》一书并因此获得“泰勒”奖,被誉为“现代生态学之父”的是下列哪位生态学家?()A. OdumB. HaeckelC. ClementsD. Tansley2. 北极狐的外耳明显短于温带的赤狐,而温带赤狐的外耳又明显短于热带的大耳狐,这种现象可以用()解释。

A. 贝格曼规律B. 阿仑规律C. 谢尔福德规律D. 高斯假说3、中国植被分类系统中的基本单位是。

A 种群B 群落C 群丛D 群系4、从海南岛沿我国东部北上可能依次遇到的地带性森林分别是。

A 雨林、云南松林、常绿阔叶林和落叶林B 雨林、落叶林、常绿阔叶林和针叶林C 雨林、常绿阔叶林、针叶林和落叶阔叶林D 雨林、常绿林、落叶林和针叶林5. 下列对各类生态系统特征的描述,正确的是()A. 森林生态系统动植物种类繁多,但其调节能力差B. 草原上生活着多种动物,其中主要是两栖类动物C. 自然生态系统中的能量可以循环流动D. 任何自然生态系统中,分解者都是必不可少的6.生活在沙漠中的仙人掌、霸王鞭,分属仙人掌科和大戟科,但它们都以小叶、肉质化的茎来适应干旱生境,这种现象称为()。

A. 趋同适应B. 竞争C. 互利共生D. 趋异适应7. 在生物群落中,判断一个物种是否为优势种的主要依据是()。

A. 物种数量B. 物种生物量C. 物种的体积D. 物种在群落中的作用8.在我国的西双版纳热带雨林中,主要以下列哪种生活型的植物为主?()A. 地面芽植物B. 地上芽植物C. 地下芽植物D. 高位芽植物9. 林德曼效率描述的是两个营养级间的()。

A. 能量关系B. 信息传递C. 物质循环D. 营养关系10. 赤潮的形成主要与下列哪种因素的关系最为密切?()A. CO2浓度升高B. 水体温度变化C. 水体富营养化D.水体重金属污染物11. 生态系统的营养级一般不超过5~6级,原因是()。

《环境生态学2 》试卷得分一、名词解释(本大题共10 小题,每小题2分,共 20分)1. 生态学:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

2. 环境:是指某一特定生物体或生物群体以外的空间,以及直接或间接影响该生物体或生物群体生存的一切要素的总和。

3. 生态幅:每一种生物对每一种生态因子都有一个耐受范围,即有一个生态上的最低点和最高点。

在最低点和最高点(或称耐受性的上限和下限)之间的范围,称为生态幅或生态价。

4.生态位:是指物种所占有的物理空间,在群落中的功能作用以及对温度,湿度,光照,养分,土壤等环境资源条件的适应或利用范围的综合。

5.盖度:指植物地上部分垂直投影面积占样地面积的百分比。

6. 食物网:不同的食物链间相互交叉而形成网状结构。

7. 生态平衡:一个地区的生物与环境经过长期的相互作用,在生物与生物、生物与环境之间建立了相对稳定的结构以及相应功能,此种状态即稳定态。

8. 生态系统:是指一定时间和空间内,由生物成分和非生物成分相互作用而组成的具有一定结构和功能的有机统一体。

9. 种群:在一定时间内和一定空间内,同种有机体的结合称为种群。

10. 生物圈:是指地球上的全部生物和一切适合于生物栖息的场所,它包括得分二、填空题(本大题共20个空,每空1分,共20分)1、根据植物开花对日照长度的反应,可把植物分为长日照植物、短日照植物、中日照植物和日中性植物。

2.如果土壤中的氮可维持 250kg 的生物产量,钾可维持 350kg 的产量,磷可维持 500kg 的产量,而实际产量只有 250kg ;如果多施 1 倍的氮,产量将停留在 350kg ,因为此时产量为钾所限制。

这种现象可以用生态学上的Liebig最小因子定律进行解释。

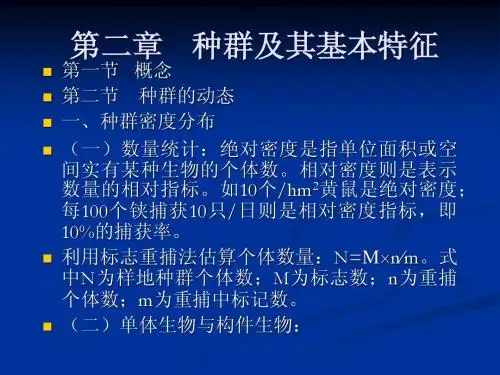

3、种群的年龄结构一般可以分为增长型、稳定型、和衰退型三种类型。

4、生物群落的结构分为_垂直_和_水平_两个方面。

5、种群密度的种内调节包括_行为调节、生理调节、遗传_调节等形式。

生态学第二版杨持主编生态因子:是指环境中对生物的生长、发育、繁殖、行为和分布有直接或间接影响的环境要素。

环境因子:指生物体外部的全部环境要素。

生态因子的分类:气候因子、土壤因子、地形因子、生物因子、人为因子。

温度的生态学作用:生物体内的生物化学反应过程必须在一定的温度范围内才能正常进行。

温度的变化可引起环境中其她生态因子的改变。

温度在空间上的变化:纬度:低纬度地区太阳高度角度大,太阳辐射量也大,辐射量的季节分配要比高纬度地区均匀。

随着海拔的升高,温度逐渐降低,这种递减夏季较大,冬季较小,可用此来划分相应的植被气候带。

地形特点:不同的坡向,热量的分布也不均匀,一般南坡比北坡大,封闭的谷地和盆地,往往会出现逆温现象。

积温:植物整个收获发育期或某一发育阶段高于一定温度度数以上的昼夜温度总和。

生物对极端温度的适应:形态方面的适应:植物:北极和高山植物的芽和叶片受到油脂类物质的保护,芽具鳞片,植物体表面生有蜡粉盒密毛,植物矮小并常成匍匐状,垫状或莲座状等。

这种形态有利于保持较高的温度,减轻严寒的影响。

动物:Bergman规律:生活在高纬度地球的恒温动物,其身体往往比生活在低纬度地区的同类个体大,因为个体大的动物,其单位体重散热相对较小少。

Allen规律:恒温动物生体的突出部位如四肢、尾巴和外耳在低温环境中有变小变短的趋势,是减少散热的一种适应。

恒温动物的另一形态适应是在寒冷地区和寒冷季节增加毛和羽毛的数量和质量或增加皮下脂肪的厚度,从而提高身体的隔热性能。

生理方面的适应:植物:生活在低温环境中的植物常通过减少细胞中的水分和增加细胞中的糖类,脂肪和色素等物质来降低植物的冰点,增加抗寒能力。

动物:靠增加体内热量来增强御寒能力和保持体温。

动物对低温环境的适应主要表现在热中性区宽、下临界点温度低和在临界点温度以下的曲线斜率小。

行为方面的适应:主要表现在:休眠:有利于增加抗寒能力。

迁移:可躲避低温环境。

土壤因子的生态作用:是许多生物栖居的场所,是生物进化的过度环境,是植物生长的基质和营养库,是污染物转化的重要场所。

名词解释景观:景观是由相互作用的生态系统镶嵌构成,并以类似的形式重复出现、具有高度空间异质性的区域。

生态学干扰:干扰是群落外部不连续存在,间断发生因子的突然作用或连续存在因子的超“正常”范围波动,这种作用或波动能引起有机体或种群或群落发生全部或部分明显变化,使生态系统的结构和功能发生位移。

斑块及斑块动态:斑块泛指与周围环境在外貌或性质上不同,并具有一定内部均质性的空间单元。

如植物群落、湖泊、草原、农田和居民区等。

斑块动态是指斑块内部变化和斑块相互作用导致的空间格局及其变异随时间的变化。

景观多样性:指由不同类型的景观要素或生态系统构成的景观在空间结构、功能机制和时间动态方面的多样性或变异性。

它反映了景观的复杂性程度。

景观异质性:景观内部事物或者其属性在时间或空间分布上的不均匀性或非随机性特征。

侧重于三方面:空间异质性、时间异质性、功能异质性。

景观结构:景观组成单元的类型、多样性及其空间关系。

如,景观单元面积、形状和多样性,它们的空间格局以及能量、物质和生物体的空间分布等。

尺度推绎:利用某一尺度上所获得的信息和知识来推测其它尺度上的特征,或者通过在多尺度上的研究探讨生态学结构和功能跨尺度特征的过程。

景观变化:受人类和自然干扰,景观不断变化。

景观指数:指高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置某些方面特征的简单定量指标;适合定量表达景观格局和生态过程之间关联的空间分析方法。

内缘比:斑块周长与斑块面积之比,指斑块的边缘效应。

景观格局:指某特定尺度上景观的空间结构特征,是大小和形状各异的景观要素在空间上的排列形式,或景观要素的类型、数目以及空间分布与配置等。

复合种群:是由空间上彼此隔离,而在功能上又相互联系的两个或两个以上的亚种群或局部种群组成的种群缀块系统。

生态流:观中的能量、养分和多数物种,都可以从一种景观要素迁移到另一种景观要素,表现为物质、能量、信息、物种等的流动过程。

干扰:是一个偶然发生的不可预知的事件,是发生在一定地理位置上,对生态系统结构造成直接损伤的、非连续性的物理作用或事件。

第一章绪论地球约形成于46亿年前。

形成蛋白质和能够自我复制的核酸分子,这就是生命的开始,这一过程大约发生在35亿年前。

大约在4亿年前,绿色植物登陆成功。

生态学定义:字意上看,生态学是关于居住环境的科学。

德国博物学家E.Haeckel,1866,《普通生物形态学》:生态学是研究生物在其生活过程中与环境的关系,尤指动物有机体与其他动、植物之间的互惠或敌对关系。

(适宜:生态学是研究生物及环境间相互关系的科学。

这里生物包括动物、植物、微生物及人类本身,环境指生物生活中的无机因素、生物因素和人类社会共同构成的环境系统)美国生态学家W.P.Odum(1956):生态学是研究生态系统的结构和功能的科学。

在其《生态学》(1997):综合研究有机体、物理环境与人类社会的科学。

中国生态学会创始人马世骏(1980):研究生命系统与环境系统之间相互作用规律及其机理的科学。

研究对象:从分子到生物圈都是生态学研究的对象(生物大分子—基因—细胞—个体—种群—群落—生态系统—景观—生物圈)。

生态学设计的环境也非常复杂,从无机环境(岩石圈、大气圈、水圈)、生物环境(植物、动物、微生物)到人与人类社会,以及由人类活动所导致的环境问题。

生态学的形成与发展:生态学的萌芽时期(公元16世纪以前);生态学的建立时期(公元17世纪至19世纪末)(1859年达尔文《物种起源》问世,促进了生物与环境关系的研究);生态学的巩固时期(20世纪初至20世纪50年代);现代生态学时期(20世纪60年代至现在)。

现代生态学发展:1.研究层次上向宏观和微观两极发展现代生态学的研究对象,已在宏观方向上扩展到生态系统、景观与全球研究。

……。

在微观方向上也取得了不少进展,近年来还出现了分子生态学等新的分支学科。

2.研究手段的更新20世纪40年代:“一只生态学工具箱”。

现代生态学研究:野外自计电子仪器(测定光合、呼吸、蒸腾、水分状况、叶面积、生物量及微环境等);同位素示踪(测定物质转移与物质循环等);稳定性同位素(用于生物进化、物质循环、全球变化等);遥感与地理信息系统(用于时空现象的定量、定位与监测);生态建模(从生态生理过程、斑块、种群、生态系统、景观到全球)等技术。

考研生态学-2(总分132,考试时间90分钟)一、名词解释1. 他感作用(allelopathy)2. 霜害3. 风化作用4. 嗜钙植物5. 单盐毒害6. 群丛(association)7. 原生演替(primary succession)8. 生产者9. 反硝化作用10. 建群种(constructive species)11. 优势种(dominant species)12. 生态农业(ecological agriculture)13. 生态环境14. 湿生植物15. 污染生态监测二、选择题1. 动物在低温环境中降低身体终端的温度,这种适应是。

A.生理适应 B.行为适应 C.形态适应 D.对高温的适应2. 在生态系统中,与碎屑食物链的能流相比,捕食食物链的能流。

A.流通量大 B.流通量小 C.流通量相近D.流通量略小3. 下列实例中,主要属于适应温度条件的是。

A.梨北橘南 B.仙人掌的叶刺 C.蛾类的趋光性 D.人参在林下才能生长好4. 英美学派群落分类方法的基础是。

A.演替原则 B.植物区系 C.植被型 D.特征种5. 属于生理无效辐射的光质是。

A.红光 B.紫光 C.绿光 D.蓝紫光6. 下列群落中属于共建种群落可能性最大的是。

A.热带森林 B.北方森林 C.草原 D.落叶林7. 影响生态系统生产力变化的主要因素是。

A.生物多样性 B.生物量 C.初级生产力D.次级生产力8. 在下列实例中,通过食物链而引起生态危机的是。

A.酸雨 B.温室效应 C.臭氧减少 D.汞等有毒物质的积累9. 采用植物区系作为群落分类原则的是。

A.英美学派 B.法瑞学派 C.原苏联 D.中国10. 酸雨是指pH小于的酸性大气降水。

A.6.5 B.5.6 C.5.5 D.5.011. 某生态系统中含有鹿、蛇、猫头鹰、草、兔、鼠等生物,能使猫头鹰增多的因子是。

A.蛇多、鹿多、草少B.鹿少、蛇多、鼠少C.兔少、草少、鼠少D.蛇少、草多、鹿少12. 大多数植物的生长和干物质积累在变温条件下比恒温条件下。

生态学第二版课后习题答案生态学第二版课后习题答案生态学是研究生物与环境相互作用的学科,对于理解生物与环境之间的关系以及保护和管理生态系统具有重要意义。

学习生态学需要通过课后习题的练习来巩固知识,下面是《生态学第二版》课后习题的答案,希望对大家的学习有所帮助。

第一章:生态学的基本概念1. 生态学是研究生物与环境相互作用的学科。

生态学的研究对象包括个体、种群、群落和生态系统等层次。

2. 生态学的研究方法包括实地调查、实验研究、数学模型和遥感技术等。

3. 生态学的主要分支包括行为生态学、种群生态学、群落生态学和生态系统生态学等。

4. 生态系统是由生物群落和其所处的非生物环境组成的一个相互作用的整体。

5. 生态位是生物在生态系统中所占据的一种特定的生活方式和资源利用方式。

6. 生态系统的能量流动是指能量在生态系统中的传递和转化过程,主要通过食物链和食物网来实现。

7. 生物多样性是指生态系统中物种的多样性和生物的多样性,包括物种多样性、基因多样性和生态系统多样性。

8. 生态系统的稳定性是指生态系统在受到外界干扰后能够保持其结构和功能的能力。

第二章:生态系统的结构与功能1. 生态系统的结构包括生物群落、生物种群、生物个体和非生物环境等组成部分。

2. 生态系统的功能包括物质循环、能量流动和生态系统服务等。

3. 生态系统的物质循环包括碳循环、氮循环和水循环等。

4. 生态系统的能量流动是指能量在生态系统中的传递和转化过程,主要通过食物链和食物网来实现。

5. 生态系统服务是指生态系统为人类提供的各种物质和非物质的利益,包括食物、水资源、气候调节和文化价值等。

第三章:生态系统的演替1. 生态系统的演替是指生态系统随着时间的推移,从初始阶段逐渐向成熟阶段发展的过程。

2. 初始阶段的生态系统称为原生生态系统,成熟阶段的生态系统称为高级生态系统。

3. 生态系统的演替过程中,物种组成和群落结构会发生变化,生物多样性逐渐增加。