商鞅变法梭伦改革的内容和特点

- 格式:ppt

- 大小:986.51 KB

- 文档页数:51

人教版高中历史选修一知识点总结第一单元梭伦改革课标内容要求:(1)了解梭伦改革前雅典的社会状况,认识梭伦改革的必要性。

(2)简述梭伦改革的主要措施,指出改革的基本特点。

(3)分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响。

知识要点:一、梭伦改革的背景:1、政治:雅典城邦国家产生(公元前9~前8世纪)——设立中央议事会和行政机构贵族制国家确立(公元前8~前6世纪)——贵族专权而平民无权2、经济发展农工商业以及贸易得到发展3、阶级变化:工商业奴隶主形成,公民内部斗争激烈:“山地派”、“平原派”、“海岸派”4、梭伦当选为首席执政官:雅典贵族与平民长期斗争的结果二、梭伦改革:1、内容:“颁布解负令”确立财产等级制度、恢复公民大会权力、建立“四百人会议”设立公民陪审法庭、鼓励发展农工商业2、特点:奠定民主政治基础、促进工商业发展三、梭伦改革的评价1、历史意义:改革为雅典的民主政治奠定基础克里斯梯尼改革促进雅典民主政治的形成伯利克里改革使雅典民主政治得以最终确立2、历史局限:贵族在国家政权中占据绝对优势,下层平民未享有充分的权利氏族制度残余及贵族拥有世袭占有土地的特权贵族和平民的矛盾未得以从根本上解决,社会政局动荡不安第二单元商鞅变法课标内容要求:(1)知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征。

(2)了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点。

(3)探讨商鞅变法的历史作用。

知识要点:一、背景:春秋战国时期的社会大变革1、根本原因:社会生产力的发展——铁器、牛耕的使用2、经济基础:生产关系的变化——私田增多出现新的封建剥削方式井田制瓦解封建土地私有制确立3、阶级基础:阶级关系的变化——新的阶级形成新兴地主阶级要求变革4、社会条件:春秋战国时期的战争频繁、思想繁荣、各国竞相改革变法齐国管仲改革、鲁国“初税亩”、魏国李悝变法、楚国吴起变法二、商鞅变法内容:1、以农求富的经济改革:废井田、开阡陌;重农抑商、奖励耕织;统一度量衡2、政治改革:奖励军功、建立二十等爵制;加强集权、普遍推行县制、建立严密的户籍制、制定连坐法3、文化风俗改革:“燔诗书、明法令”;改革社会风尚习俗、父子分居、一夫一妻三、评价:秦国强盛、意义深远1、作用:废除旧制度,创建新制度;促使秦国成为当时先进的国家,为秦国统一全国奠定了基础;对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用2、表现经济上:改变了旧有的生产关系,废井田,开阡陌,从根本上确立了土地私有制。

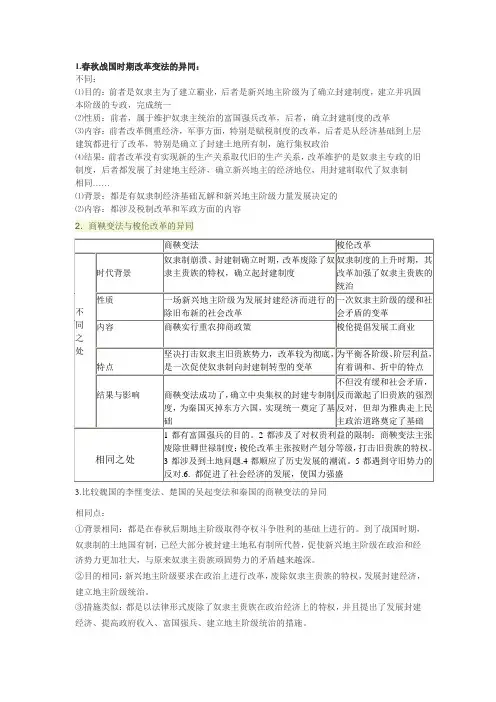

1.春秋战国时期改革变法的异同:不同:⑴目的:前者是奴隶主为了建立霸业,后者是新兴地主阶级为了确立封建制度,建立并巩固本阶级的专政,完成统一⑵性质:前者,属于维护奴隶主统治的富国强兵改革,后者,确立封建制度的改革⑶内容:前者改革侧重经济,军事方面,特别是赋税制度的改革,后者是从经济基础到上层建筑都进行了改革,特别是确立了封建土地所有制,施行集权政治⑷结果:前者改革没有实现新的生产关系取代旧的生产关系,改革维护的是奴隶主专政的旧制度,后者都发展了封建地主经济,确立新兴地主的经济地位,用封建制取代了奴隶制相同……⑴背景:都是有奴隶制经济基础瓦解和新兴地主阶级力量发展决定的⑵内容:都涉及税制改革和军政方面的内容2.商鞅变法与梭伦改革的异同3.比较魏国的李悝变法、楚国的吴起变法和秦国的商鞅变法的异同相同点:①背景相同:都是在春秋后期地主阶级取得夺权斗争胜利的基础上进行的。

到了战国时期,奴隶制的土地国有制,已经大部分被封建土地私有制所代替,促使新兴地主阶级在政治和经济势力更加壮大,与原来奴隶主贵族顽固势力的矛盾越来越深。

②目的相同:新兴地主阶级要求在政治上进行改革,废除奴隶主贵族的特权,发展封建经济,建立地主阶级统治。

③措施类似:都是以法律形式废除了奴隶主贵族在政治经济上的特权,并且提出了发展封建经济、提高政府收入、富国强兵、建立地主阶级统治的措施。

④性质相同:都是一场封建化的运动。

⑤结果和影响类似:各国的变法都在一定程度上打击了旧的奴隶主贵族,巩固了新兴地主阶级的统治。

各国在变法中都对旧的上层建筑、经济基础进行了改造,使封建制度在各国得以最终确立。

同时各国在变法过程中所采取的政治经济措施,都促进了社会的发展。

所以在各国变法后,中国历史上就出现了一个经济发展、文化繁荣的蓬勃向上时期。

不同点:①内容的深度不同:商鞅变法是在更加深刻地以法律形式废除奴隶主贵族的政治经济上的特权,发展封建经济,提高政府收入,富国强兵,建立地主阶级统治。

中国古代12大改革(变法)与启示概述一、子产改革:夹在晋楚之间的小国郑寻找出路公元前536年,“铸刑鼎”—把惩治罪犯的刑律铸在金属鼎上,向全国公布,是中国法制史上首次(此前,上层认为刑律越隐蔽越有利于专制),开了中国古代成文法先例—政务公开。

主持农业普查,重划全国田地和沟渠,对非法占地充公或没收;组织农民以若干家为互助合作单位。

不毁乡校:父老乡亲爱在乡镇学校议论国家大事,子产不毁乡校——允许舆论监督。

公元前522年去世,还掌大权,改革成遗训。

公元前594年,雅典执行官梭伦改革。

二、商鞅变法公元前359年—前350年,秦孝公支持商鞅变法,提出“农、战”两字,一切为了成就霸业而战。

主要内容:①实行残酷的连坐制:一人有罪,父母妻子连坐;5家互保,10家相连,分别为“伍”、“什”,一人有罪,伍什连坐,促使群众相互监视。

②设立41县(31县)。

③重定20级爵位。

④对敌作战杀死敌人是一等战功,用最大力量奖励战功。

⑤推崇农耕,打击商业和知识分子,商人为“游民”,“文学游说之士”为“未流”、“游民”。

⑥一家有两个成年男子,强迫分家,否则重罚。

改革之前,在陕西临潼南门立一根木棍,“能拿到北门者,得十两黄金”,并兑现。

把反对变法的700多个贵族在渭水边斩首,太子老师公孙贾脸上剌字,公子虔被割鼻。

随后,秦国打败魏国,使之国都迁到远离秦国的大梁(开封)。

商鞅被赐为商君—20个级别最高的彻候。

公元338年,新君即位,商鞅被处于车裂大刑。

三、赵(名雍)武灵王:改胡服骑射(穿“西服”)赵国是三家分晋后成立的一个国家,是当时的“四战之国”—西南:与韩国摩擦不断;西边:秦国虎视眈眈;东边:紧邻齐国;西北:林胡、楼烦等胡人部落,经常掠夺赵国。

胡人:短衣长裤,上下吗灵活,开弓射箭运用自如,奔跑迅速;以骑兵为主,最多几十千骑。

赵军:长袍,甲靠笨重,结扎繁琐,中看不中用(战争);以步兵和兵车为主,动则几十万、上百万。

赵武灵王先找两位重臣商议达成共识,率先穿胡服上朝,引起争议,开展辩论。

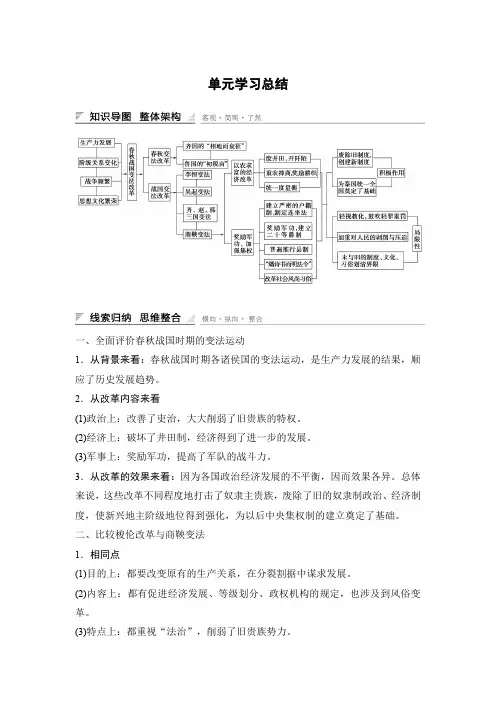

单元学习总结一、全面评价春秋战国时期的变法运动1.从背景来看:春秋战国时期各诸侯国的变法运动,是生产力发展的结果,顺应了历史发展趋势。

2.从改革内容来看(1)政治上:改善了吏治,大大削弱了旧贵族的特权。

(2)经济上:破坏了井田制,经济得到了进一步的发展。

(3)军事上:奖励军功,提高了军队的战斗力。

3.从改革的效果来看:因为各国政治经济发展的不平衡,因而效果各异。

总体来说,这些改革不同程度地打击了奴隶主贵族,废除了旧的奴隶制政治、经济制度,使新兴地主阶级地位得到强化,为以后中央集权制的建立奠定了基础。

二、比较梭伦改革与商鞅变法1.相同点(1)目的上:都要改变原有的生产关系,在分裂割据中谋求发展。

(2)内容上:都有促进经济发展、等级划分、政权机构的规定,也涉及到风俗变革。

(3)特点上:都重视“法治”,削弱了旧贵族势力。

(4)影响上:都促进了本国的发展与进步。

2.不同点(1)目的不同:梭伦改革旨在缓和矛盾,稳定城邦秩序;商鞅变法旨在富国强兵。

(2)内容不同:梭伦改革鼓励工商业发展,吸引公民参与国家管理;商鞅变法重农抑商加强对人民的严格控制。

(3)特点不同:梭伦厉行“法治”是为民主政治的需要;商鞅变法是为君主专制的需要。

(4)影响不同:梭伦改革促使雅典走上民主政治轨道;商鞅变法使秦国走上了中央集权的道路。

(5)性质不同:梭伦改革是奴隶主阶级缓解统治危机的改革,商鞅变法是地主阶级封建化的改革运动。

【例题】(2013·福建文综·41A)(节选)阅读下列材料,回答问题。

材料一故治国者欲民之农也。

国不农,则与诸侯争权不能自持也,则众力不足也……事商贾,为技艺,皆以避农战;民以此为教,则粟焉得无少,而兵焉得无弱也……苟能令商贾技巧之人无繁(多),则欲国之无富不可得也。

——摘自《商君书》(1)据材料一,指出商鞅所采取经济政策的主要指导思想。

(2)据材料一,概括“事商贾”带来的危害。

[审题思路]审题意:第(1)问,指出商鞅采取经济政策的主要指导思想,要依据材料一,总结材料的含义,做到概括。

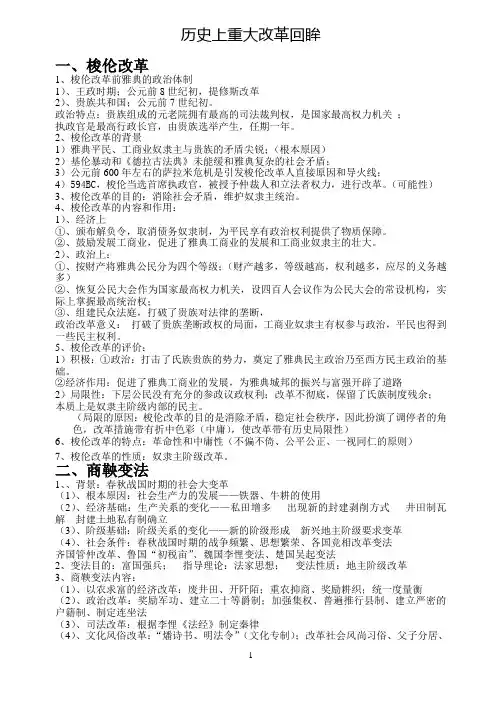

历史上重大改革回眸一、梭伦改革1、梭伦改革前雅典的政治体制1)、王政时期;公元前8世纪初,提修斯改革2)、贵族共和国;公元前7世纪初。

政治特点:贵族组成的元老院拥有最高的司法裁判权,是国家最高权力机关;执政官是最高行政长官,由贵族选举产生,任期一年。

2、梭伦改革的背景1)雅典平民、工商业奴隶主与贵族的矛盾尖锐;(根本原因)2)基伦暴动和《德拉古法典》未能缓和雅典复杂的社会矛盾;3)公元前600年左右的萨拉米危机是引发梭伦改革人直接原因和导火线;4)594BC,梭伦当选首席执政官,被授予仲裁人和立法者权力,进行改革。

(可能性)3、梭伦改革的目的:消除社会矛盾,维护奴隶主统治。

4、梭伦改革的内容和作用:1)、经济上①、颁布解负令,取消债务奴隶制,为平民享有政治权利提供了物质保障。

②、鼓励发展工商业,促进了雅典工商业的发展和工商业奴隶主的壮大。

2)、政治上:①、按财产将雅典公民分为四个等级;(财产越多,等级越高,权利越多,应尽的义务越多)②、恢复公民大会作为国家最高权力机关,设四百人会议作为公民大会的常设机构,实际上掌握最高统治权;③、组建民众法庭,打破了贵族对法律的垄断,政治改革意义:打破了贵族垄断政权的局面,工商业奴隶主有权参与政治,平民也得到一些民主权利。

5、梭伦改革的评价:1)积极:①政治:打击了氏族贵族的势力,奠定了雅典民主政治乃至西方民主政治的基础。

②经济作用:促进了雅典工商业的发展,为雅典城邦的振兴与富强开辟了道路2)局限性:下层公民没有充分的参政议政权利;改革不彻底,保留了氏族制度残余;本质上是奴隶主阶级内部的民主。

(局限的原因:梭伦改革的目的是消除矛盾,稳定社会秩序,因此扮演了调停者的角色,改革措施带有折中色彩(中庸),使改革带有历史局限性)6、梭伦改革的特点:革命性和中庸性(不偏不倚、公平公正、一视同仁的原则)7、梭伦改革的性质:奴隶主阶级改革。

二、商鞅变法1、、背景:春秋战国时期的社会大变革(1)、根本原因:社会生产力的发展——铁器、牛耕的使用(2)、经济基础:生产关系的变化——私田增多出现新的封建剥削方式井田制瓦解封建土地私有制确立(3)、阶级基础:阶级关系的变化——新的阶级形成新兴地主阶级要求变革(4)、社会条件:春秋战国时期的战争频繁、思想繁荣、各国竞相改革变法齐国管仲改革、鲁国“初税亩”、魏国李悝变法、楚国吴起变法2、变法目的:富国强兵;指导理论:法家思想;变法性质:地主阶级改革3、商鞅变法内容:(1)、以农求富的经济改革:废井田、开阡陌;重农抑商、奖励耕织;统一度量衡(2)、政治改革:奖励军功、建立二十等爵制;加强集权、普遍推行县制、建立严密的户籍制、制定连坐法(3)、司法改革:根据李悝《法经》制定秦律(4)、文化风俗改革:“燔诗书、明法令”(文化专制);改革社会风尚习俗、父子分居、一夫一妻4、评价:(1)、作用:废除旧制度,创建新制度;促使秦国成为当时先进的国家,为秦国统一全国奠定了基础;对秦国以至中国历史的发展都起了重要作用(2)、表现经济上:改变了旧有的生产关系,废井田,开阡陌,从根本上确立了土地私有制。

中国历代12大改革变法中国古代12大改革(变法)与启示概述一、子产改革:夹在晋楚之间的小国郑寻找出路公元前536年,“铸刑鼎”—把惩治罪犯的刑律铸在金属鼎上,向全国公布,是中国法制史上首次(此前,上层认为刑律越隐蔽越有利于专制),开了中国古代成文法先例—政务公开。

主持农业普查,重划全国田地和沟渠,对非法占地充公或没收;组织农民以若干家为互助合作单位。

不毁乡校:父老乡亲爱在乡镇学校议论国家大事,子产不毁乡校——允许舆论监督。

公元前522年去世,还掌大权,改革成遗训。

公元前594年,雅典执行官梭伦改革。

二、商鞅变法公元前359年—前350年,秦孝公支持商鞅变法,提出“农、战”两字,一切为了成就霸业而战。

主要内容:①实行残酷的连坐制:一人有罪,父母妻子连坐;5家互保,10家相连,分别为“伍”、“什”,一人有罪,伍什连坐,促使群众相互监视。

②设立41县(31县)。

③重定20级爵位。

④对敌作战杀死敌人是一等战功,用最大力量奖励战功。

⑤推崇农耕,打击商业和知识分子,商人为“游民”,“文学游说之士”为“未流”、“游民”。

⑥一家有两个成年男子,强迫分家,否则重罚。

改革之前,在陕西临潼南门立一根木棍,“能拿到北门者,得十两黄金”,并兑现。

把反对变法的700多个贵族在渭水边斩首,太子老师公孙贾脸上剌字,公子虔被割鼻。

随后,秦国打败魏国,使之国都迁到远离秦国的大梁(开封)。

商鞅被赐为商君—20个级别最高的彻候。

公元338年,新君即位,商鞅被处于车裂大刑。

三、赵(名雍)武灵王:改胡服骑射(穿“西服”)赵国是三家分晋后成立的一个国家,是当时的“四战之国”—西南:与韩国摩擦不断;西边:秦国虎视眈眈;东边:紧邻齐国;西北:林胡、楼烦等胡人部落,经常掠夺赵国。

胡人:短衣长裤,上下吗灵活,开弓射箭运用自如,奔跑迅速;以骑兵为主,最多几十千骑。

赵军:长袍,甲靠笨重,结扎繁琐,中看不中用(战争);以步兵和兵车为主,动则几十万、上百万。

历史上的重大改革汇总一、梭伦改革1、时间:公元前594年2、背景:(1)雅典城邦平民与贵族之间矛盾尖锐,雅典政局动荡不安。

(2)随着工商业发展,工商业奴隶主阶层反对贵族专权,要求改革的呼声日益强烈。

(3)梭伦当选为首席行政官,立志改革,振兴城邦。

3、性质:奴隶主阶级为巩固统治而进行的改革4、内容:(1)颁布“解负令”,下令取消一切债务,禁止以土地和人身作抵押。

(2)确立财产等级制度,按财产的数量将公民划分为四个等级,财产越多,等级越高,享受的权力越多,应尽的义务也越多。

(3)改革国家机构。

恢复公民大会作为国家的最高权力机关;组成“四百人会议“作为公民大会的常设机构,执掌最高统治权;设立公民陪审法庭作为最高司法机关。

(4)鼓励发展农工商业,大大推动了雅典奴隶制经济的发展。

5、特点:改革存在“中庸”的色彩,企图用妥协的办法来求得斗争双方的和解,一方面改善平民的经济状况,一方面保护贵族的政治特权。

6、意义:(1)大大促进了雅典的繁荣与发展。

(2)奠定了雅典城邦民主政治的基础。

(3)开启了西方权力划分的先河。

(4)改革中的“中庸“精神为雅典民主政治和西方民主政治提供了价值基础。

7、局限性:(1)贵族与平民的矛盾没有得到根本解决。

(2)下层公民没有享有充分的参政议政的权力。

(3)允许贵族报留祖传地产,氏族制度的残余仍得以存续。

二、商鞅变法1、时间:公元前356年开始2、背景:(1)战国时期,秦国政治、经济、文化落后于中原各国。

(2)秦孝公为富国强兵,任用商鞅实行变法。

3、性质:封建地主阶级的改革运动4、指导思想:法家思想5、内容:(1)经济上:废井田,开阡陌;重农抑商,奖励耕织;统一度量衡。

(2)政治上:普遍推行县制;制定秦律;建立严密的户籍制度,制定连坐法。

(3)思想上:“燔诗书而明法令”,加强思想控制。

(4)军事上:奖励军功,实行“二十等爵制”,废除世卿世禄制。

(5)风俗上:禁止父子兄弟同室居住,强制推行一夫一妻小家庭政策。

商鞅变法与梭伦改革的异同

1.相同

(1)两次改革都有着富国强兵的目的。

(2)两次改革都涉及了对权贵利益的限制。

商鞅变法主张废除世卿世禄制度;梭伦改革主张按财产多寡划分等级,打击了旧贵族的特权。

(3)都促进了社会经济的发展,使国力强盛。

2.不同

(1)两者所处的时代背景不同。

梭伦改革处于奴隶制度的上升时期,其改革加强了奴隶主贵族的统治;商鞅变法处于奴隶制崩溃、封建制确立时期,改革废除了奴隶主贵族的特权,确立起封建制度。

(2)两者的性质不同。

梭伦改革是一次奴隶主阶级缓和社会矛盾的变革;商鞅变法是一场新兴地主阶级为发展封建经济而进行的除旧布新的社会改革。

(3)两次改革的特点不同。

梭伦改革平衡各阶级、阶层利益,有着调和、折中的特点;商鞅变法坚决打击奴隶主旧贵族势力,改革较为彻底,是一次促使奴隶制向封建制转型的改革。

(4)两次改革的结果与影响不同。

梭伦改革不但没有缓和社会矛盾,反而激起了旧贵族的强烈反对,但却为雅典走上民主政治道路奠定了基础;商鞅变法成功了,确立了中央集权的封建专制制度,为秦国灭掉东方六国,实现统一奠定了基础。

历史上重大改革回眸一、梭伦改革和商鞅变法二、孝文帝改革与王安石变法三、欧洲的宗教改革和穆罕默德·阿里改革四、俄国农奴制改革和日本明治维新五、戊戌变法1.背景(1)必要性:①《马关条约》的签订与民族危机的加深(经济上以资本输出为主;政治上掀起了瓜分中国狂潮,提出“门户开放”政策)。

②清政府统治危机加剧(财政危机、政治危机)。

(2)可能性①经济基础:民族资本主义的初步发展。

②阶级基础:民族资产阶级的力量壮大。

③思想来源:早期改良思潮和康梁维新变法思想2.目的资产阶级:发展资本主义,挽救民族危亡3.内容(1)政治方面:准许臣民上书言事;举荐人才;精简机构,裁撤冗员;取消旗人特权。

(2)经济方面:鼓励发展农工商业;创办国家银行;编制预算决算;举办邮政。

(3)文化教育方面:废除八股;创办各种学堂;派人留学;准许民间办报;设译书局。

(4)军事方面:建立新式军队4.结果:慈禧太后发动戊戌政变,取消新政,变法失败5.意义:(1)是一场政治改革运动,表现出强烈的爱国热情。

(2)是资产阶级变革社会制度的初步尝试,符合历史发展的趋势。

(3)是近代中国一次思想解放的潮流,促进了中国人民的觉醒6.特点:(1)把发展资本主义与救亡图存结合在一起。

(2)力量弱小的维新派依靠的是没有实权的皇帝。

(3)光绪皇帝的变法带有宫廷政变争夺的色彩。

(4)内容全面,但未涉及“行宪法,开国会”等主张7.性质:使一次自上而下的资产阶级改良运动,是一场爱国救亡运动,是一次思想解放潮流。

【考纲要求】1.索伦改革了解梭伦改革前雅典的社会状况,认识梭伦改革的必要性;简述梭伦改革的主要措施,指出改革的基本特点;分析梭伦改革对雅典民主政治建设的影响2.商鞅变法知道春秋战国时期各国改革的基本史实,认识春秋战国时期的时代特征;了解商鞅变法的具体措施和内容,认识其特点;探讨商鞅变法的历史作用。

3.北魏孝文帝改革了解北魏孝文帝改革的背景;归纳北魏孝文帝改革的主要内容;探讨北魏孝文帝改革的历史作用4.王安石变法了解王安石变法的历史背景;归纳王安石变法的主要内容,评价其历史作用。

古代改革一、综合分析古代改革特点(1)从政治角度看,梭伦改革、商鞅变法与北魏孝文帝改革措施都涉及了政治制度改革,王安石变法涉及较少。

商鞅变法更侧重于制度的重建,如废分封,推行县制,实质是加强中央集权;而孝文帝改革整顿吏治,制定官吏俸禄制和考核制度,任用汉族地主为官,更侧重于接受汉族先进政治制度,加强对中原地区的统治;王安石变法很少涉及政治制度变革,这是时代背景决定的。

(2)从经济角度看,四次改革都涉及经济举措。

梭伦改革大力发展工商业。

商鞅变法涉及土地制度、农业商业政策以及经济衡量计算单位等,从本质上反映了从奴隶制向封建制过渡的特点,有助于政治统一;北魏孝文帝改革也涉及土地制度和赋税制度,体现了少数民族接受汉族先进耕作方式的特征;而王安石变法从富国角度出发,改革赋役制度,重视农业,兴办水利工程,加强市场流通管理等,目的是限制大地主大官僚的利益,增加政府财政收入,缓和农民阶级与封建国家的矛盾,以达到改变北宋积贫积弱的局面。

(3)从军事角度看,商鞅变法和王安石变法都进行了军事改革。

商鞅变法军事改革本质目的是为了强兵,达到争雄优势、称霸天下的目的;王安石变法中的军事改革虽然也是为了强兵,但更侧重于防范人民的反抗和抵御少数民族的进攻。

(4)从思想文化及生活习俗方面,中国的三次改革都有所涉及。

商鞅变法“燔诗书而明法令”,强调的是加强思想控制;北魏孝文帝改革的措施是汉化政策的体现;王安石变法对教育进行改革,从科举制度入手,达到整顿吏治的目的。

二、评价改革的原则及对改革规律性的认识(1)改革的原则①要把每次改革放在它所属的特定历史环境中去加以评价。

首先分析当时的历史条件、历史要求,再看这些改革在多大程度上适应或者违背了这一历史要求,它对社会历史发展所起的作用,据此,对改革作出基本的肯定或否定。

②一场改革的成败与否,不能看改革者个人的结局如何,而要看这一改革所产生的积极作用是否得到维持。

有两个主要标志:一是改革是否达到了预期目标;二是改革是否被中断。