环境工程微生物学实验顾彦共68页

- 格式:ppt

- 大小:6.36 MB

- 文档页数:34

环境工程微生物学大实验实验报告实验十二环境中四环素抗性细菌的分离鉴定组员:吴富华,张真,,金炯震环5205一、实验目的1、自行设计实验方案从环境中分离四环素抗性菌的实验方法。

2、分离获得四环素抗行菌。

3、检测并分析获得的菌株的四环素抗性强弱。

4、学会通过16SrDNA鉴定实验获得的菌株的种属。

二、实验要求1、自行设计实验证明富集培养是否成功。

2、观察并记录实验现象,作适当的分析或解释。

3、获得至少一株四环素抗性菌(不要多于三株),并进行短期保存。

4、根据实验视频指导和说明,完成菌株基因组DNA纯化,16SrDNA的PCR扩增。

5、比较各组筛选出的抗性菌抗性强弱。

6、各组间交流实验过程和实验结果,分析抗性菌抗性的影响因素。

7、养成良好的实验习惯和团队合作的作风,并给出评价。

三、实验器材1、培养基(营养琼脂,琼脂粉,酵母膏,胰蛋白胨,氯化钠),提供四环素,琼脂糖,灭菌条件。

2、室温和37℃恒温培养箱和摇床。

3、离心机,漩涡震荡仪,PCR仪,电泳仪,紫外成像分析仪。

四、实验步骤(略)1、配置富集培养基和四环素梯度培养基2、四环素抗性菌富集培养3、单菌株筛选4、四环素抗性强弱比较5、单菌株基因组DNA的提取6、16SrDNA的PCR扩增7、PCR产物电泳实验内容、具体操作单菌株基因组DNA提取(5.17进行步骤1-4;5.18进行步骤5-10;5.20进行步骤11)(1)选择5.8号挑选的菌株进行DNA提取实验;(2)取200μL菌液转移到1.5mL灭过菌的EP管中,10000rpm常温离心1min,去掉上清(得到菌细胞)。

菌细胞可在-20℃冻存。

(3)如果是革兰氏阳性菌,取100μL,1mg/mL的溶菌酶/TE加到菌液中,漩涡震荡混匀,37℃温浴1h(溶菌步骤)。

(4)用取液器(移液枪)缓慢吸加500μL(革兰氏阳性)或600μL(革兰氏阴性)裂解缓冲液和20μL,20mg/mL蛋白酶K(proteinase K),充分混匀,50℃过夜(完全裂解细菌并降解所有蛋白质)。

第一章微生物学实验常识第一节微生物实验操作常识环境工程微生物学实验课的目的是:训练学生掌握微生物学最基本的操作技能;了解微生物学的基本知识;加深理解课堂讲授的某些微生物学理论。

同时,通过实验,培养学生观察、思考、分析问题和解决问题的能力以及实事求是、严肃认真的科学态度以及勤俭节约、爱护公物的良好作风。

一、实验过程中注意事项1.每次实验前必须对实验内容进行充分预习,以了解实验的目的、原理和方法,做到心中有数,思路清楚。

2.认真及时做好实验记录,对于当时不能得到结果而需要连续观察的实验,则需记下每次观察的现象和结果,以便分析。

3.实验室内应保持整洁,勿高声谈话和随便走动,保持室内安静。

4.实验时细心仔细,全部操作应严格按操作规程进行,万一遇有盛菌液试管或瓶不慎打破、皮肤破伤或菌液吸入口中等意外情况发生时,应立即报告指导教师,及时处理,切勿隐瞒。

5.实验过程中,切勿使酒精、乙醚、丙酮等易燃药品接近火焰。

如遇火险,先关掉火源,再用湿布或砂土掩盖灭火,必要时用灭火器。

6.使用显微镜或其他贵重仪器时,要求细心操作,特别爱护。

对消耗材料和药品等要力求节约,用毕后仍放会原处。

7.每次实验完毕后,必须把所用仪器抹净放妥,将实验室收拾整齐,擦净桌面,如有菌液污染桌面或其他地方时,可用3%来苏尔液或5%石炭酸液覆盖其上半小时后擦去,如系芽孢杆菌,应适当延长消毒时间。

凡带菌之工具(吸管、玻璃刮棒等)在洗涤前须先消毒(浸泡在3%来苏尔液中)。

8.每次实验须进行培养的材料,应标明自己的组别及处理方法,放于教师指定的地点进行培养。

实验室中的菌种和物品等,未经教师许可,不得携出室外。

9.每次实验的结果,应以实事求是的科学态度填入报告内容中,力求简明准确,及时汇交教师批阅。

10.离实验室前应将手洗净,注意关闭门窗,灯、火、煤气等。

二、接种室在微生物工作中,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要保证菌种纯,防止杂菌的污染。

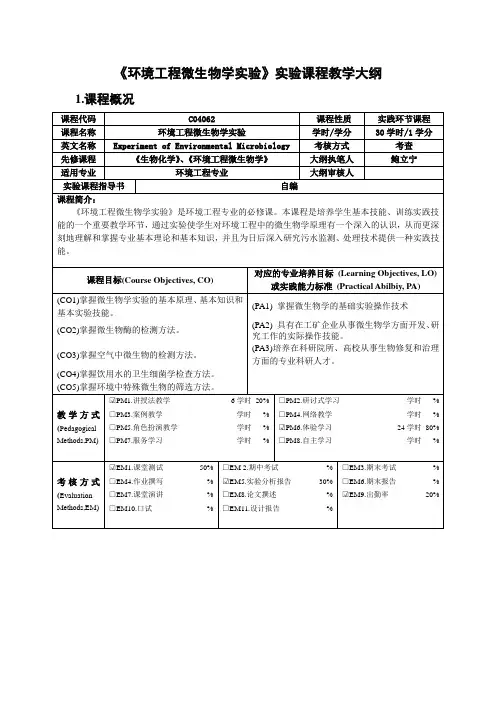

《环境工程微生物学实验》实验课程教学大纲1.课程概况2.实验课程内容3.实验的主要仪器设备(可根据需要自行添加行)4.实验指导书具体要求(环境工程微生物学实验课程共设9个实验,包括显微镜的使用及放线菌、真菌、藻类等微生物形态的观察,活性污泥中原生及微型后生动物的观察和数量的测定,大肠杆菌生长曲线的测定,细菌淀粉酶和过氧化氢酶的定性测定、空气中微生物的检测、水中细菌菌落总数(CFU)的测定、水源水中粪便污染指示菌的检测—多管发酵法、环境中特殊微生物的分离、筛选及鉴定。

自编的实验指导书必须包括这9项实验内容,每个实验内容包含实验目的及原理,实验材料,实验内容或步骤,结果分析或实验作业等四部分组成。

具体要求如下:(1)实验目的及原理,注意强调“通过本实验的学习,使学生了解或掌握什么知识,训练或培养什么技能,为今后继续哪方面的学习奠定基础”。

实验原理、方法和手段,对于设计性实验,应根据“由学生自行设计实验方案并加以实现的实验”内涵要求,注意省略由学生自主设计的“实验方案”。

(2)实验材料,包括仪器设备条件、物质条件、相关文献资料等。

(3)实验内容或步骤,对于综合性实验,注意直接或间接指明本实验涉及了哪几个具体的知识点。

对于设计性实验,应根据“由学生自行设计实验方案并加以实现的实验”内涵要求,注意省略与学生自行设计的实验方案相关联的实验步骤。

(4)结果分析或实验作业,根据各实验内容要求学生记录实验结果并分析,完成各实验内容相关的思考题。

必要时对上述相关内容进行补充,或告知学生实验室管理的相关规定及安全事项等内容。

5.实验报告内容及要求实验报告中,每项实验报告内容包括实验目的及原理、实验材料、实验步骤、指导书中实验作业。

写实验报告时:(1)按照实验指导书的格式简述实验目的及原理、基本要求。

(2)简洁表述实验中所用的实验材料和实验方法,如何操作,在实验中遇到的问题以及如何解决。

(3)按照实验要求操作,记录实验结果,并进行分析。

环境工程微生物学操作实验报告-范例培养基的配制和灭菌细菌的纯种分离、培养接种技术及菌落形态的观察姓名:张世凡学号:201330480123课程名称:环境工程微生物实验一、实验目的1、熟悉玻璃器皿的洗涤与灭菌前的准备工作。

2、了解微生物培养基的基本原理,掌握配制、分装培养基的方法。

3、学习各类物品的包装、配制、灭菌技术。

4、从环境中分离、培养微生物,掌握一些常用微生物和纯化微生物的方法。

5、学会几种接种技术。

6、平板菌落计数。

7、抗Cu菌的筛选。

8、观察实验分离出来的几种细菌的个体形态及与其相应的菌落的形态特征。

9、通过观察和比较细菌,放线菌,酵母菌及霉菌的菌落形态,达到初步鉴别微生物的能力。

二、实验原理1、培养基原理:培养基是微生物生长的基质,是按照微生物营养、生长繁殖的需要,有碳、氢‘氧、氮、磷、硫、钾、钙、钠、镁、铁、等微量元素和水,按一定的体积分数配制而成。

调整适合的pH,经高温灭菌后以备培养微生物之用。

由于微生物的种类及代谢类型的多样性,因而培养基放入种类也多,他们的配方及配制法也有所差异,但一般的配置过程大致相同。

本实验采用肉汤蛋白胨培养基、查氏培养基(筛选霉菌)、高氏1号淀粉琼脂培养基(筛选放线菌)。

2、灭菌原理:本次实验中培养基、移液枪头等采取加压蒸汽灭菌法。

加压蒸汽灭菌器是能耐一定压力的密闭金属锅,加压灭菌的原理在于提高灭菌器内的蒸汽温度来达到灭菌的目的。

培养皿等玻璃器皿用具采用干热灭菌法,另外还有膜过滤灭菌法。

接种时对接种针等采用灼烧灭菌。

3、分离纯化原理:本实验使用的平板表面涂布法,是把聚集在一起的群体分散成能在培养基上长成单个菌落的分离方法。

此法加样量不宜太多,只能在0.5mL以下,培养时起初不能倒置,现正置一段时间等水分蒸发后倒置。

平板划线法也可以分离从而获得单一菌落以观察其形态特征。

4、微生物的接种原理:接种就是将一定量的微生物在无菌操作条件下转移到另一无菌的并适合该菌生长繁殖所需的培养基中的过程。

实验一显微镜的使用及微生物形态的观察一、实验目的1、掌握光学显微镜的结构、原理,学习显微镜的操作方法和保养。

2、观察细菌、放线菌和芽孢细菌的个体形态,学会生物图的绘制。

二、实验原理(一)显微镜的构成:镜筒、目镜、转换器、载物台、镜臂、调节器、集光器、反光镜(二)显微镜使用和保护1、低倍镜的使用2、高倍镜的使用3、油镜的使用4、显微镜的保护三、教学重点与难点教学重点:显微镜的构成,显微镜使用和保护。

教学难点:显微镜使用和保护。

四、实验学时数和学时分配实验学时数:2学时学时分配:1、检查学生实验预习情况—5分钟;2、教师讲解本次实验内容—30分钟;3、学生分工协作开始实验—40分钟;4、学生讨论,处理实验结果—20分钟;5、教师对本次实验情况进行点评,布置下次实验内容—25分钟。

五、实验准备生物显微境、载玻片、盖玻片、擦镜纸、微生物标本。

试剂(略)六、实验过程1、低倍镜观察2、高倍镜观察3、油镜观察4、用油镜观察各种菌类七、思考题使用油镜前为什么要先用低倍和高倍镜检查?实验二培养基的配制和灭菌一、实验目的1、熟悉玻璃器皿的包扎方法。

2、掌握培养基的制备方法。

3、掌握高压蒸汽灭菌技术。

二、实验原理培养基是微生物生长繁殖和积累代谢产物的营养基质。

通常根据微生物生长繁殖所需要的各种营养物配制而成。

其中含水分、碳化合物、氮化合物、无机盐和生长因子等,这些营养物可提供微生物碳源、能源、氯源等,组成细胞及调节代谢活动。

按培养目的不同,或微生物种类不同可配成各种培养基。

不同微生物对pH值要求不一样,所以配制培养基时,还应根据不同微生物对pH值的要求将培养基调到合适的pH值范围。

三、教学重点与难点教学重点:掌握普通光学显微镜的结构和样品制作和明视野普通光学显微镜中油镜的正确使用方法;教学难点:理解干燥系与油浸系的不同,显微镜的数值口径与其放大效能和分辨力的关系。

四、实验学时数和学时分配实验学时数:2学时学时分配:1、检查学生实验预习情况—5分钟;2、教师讲解本次实验内容—30分钟;3、学生分工协作开始实验—40分钟;4、学生讨论,处理实验结果—20分钟;5、教师对本次实验情况进行点评,布置下次实验内容—25分钟。

《环境工程微生物》实验指导书《环境工程微生物》实验指导书一、实验目的本实验指导书旨在让学生了解和掌握环境工程微生物实验的基本原理、实验方法、实验步骤和实验技巧,培养学生对环境工程微生物的观察、分析和解决问题的能力,提高学生的实践能力和综合素质。

二、实验原理环境工程微生物实验是环境工程学科中重要的实验课程之一,主要涉及微生物的生长、代谢、分离、鉴定等实验技术。

本实验指导书将涵盖以下内容:1.微生物的生长和繁殖:通过观察微生物的生长过程,掌握微生物的生长条件和繁殖规律。

2.微生物的分离与纯化:学习使用各种方法从环境中分离微生物,并进行纯化培养。

3.微生物的鉴定:学习使用形态学、生理学等方法对微生物进行鉴定。

4.微生物的代谢:通过测定微生物的代谢产物,了解微生物的代谢过程和代谢途径。

5.微生物的生长曲线:通过绘制生长曲线,掌握微生物的生长规律和生长动力学。

三、实验步骤与操作方法1.实验准备:进行实验前,需要准备好各种实验器材、试剂和培养基等。

2.样品采集:选择具有代表性的环境样品,如水样、土壤样、垃圾样等,进行采集。

3.样品处理:将采集的样品进行处理,以备后续实验使用。

4.微生物分离:采用适当的分离方法,将微生物从样品中分离出来。

5.微生物培养:将分离得到的微生物进行培养,观察其生长情况。

6.微生物鉴定:根据微生物的形态学和生理学特征,对分离得到的微生物进行鉴定。

7.数据分析:整理实验数据,进行统计分析,得出实验结论。

8.实验总结:对实验结果进行总结,分析实验中存在的问题和不足之处,提出改进措施。

四、注意事项1.实验过程中要保持实验室的清洁卫生,避免污染和交叉感染。

2.使用试剂和培养基时要严格按照规定进行配制和使用,确保实验结果的准确性和可靠性。

3.在进行实验操作时要注意安全问题,避免发生意外事故。

例如,在处理危险性化学品时要佩戴个人防护用品;在使用高压灭菌锅时要遵守操作规程,避免发生爆炸等事故。

4.实验结束后要及时清理实验场地和器材,保证实验室的整洁和卫生。

环境工程微生物学综合实验- 功能菌(絮凝菌)的分离、筛选与性能研究实验须知*一、环境工程微生物学实验目的1. 通过实验进一步加深理解课堂讲授的理论内容。

2. 训练学生掌握微生物学最基本的操作技能,建立无菌概念并掌握无菌操作技术。

通过实验,培养学生分析问题、解决问题的能力及创新能力,提高学生的综合素质,为将来能够独立工作打下坚实的基础。

二、环境工程微生物学实验基本要求1. 每次实验前必须对实验内容进行充分预习,弄清实验目的、原理及操作步骤,以免手忙脚乱,影响实验课效果。

2. 实验前,按内容要求仔细检查所需仪器、药品是否齐全,若有问题及时提出。

3. 整个实验过程要严格按操作步骤进行,不得马马糊糊,否则会造成错误,甚至出现事故。

4. 实验过程中要做好记录,特别是对于连续观察的实验,必须认真记下每次观察到的现象与结果,然后进行整理分析,写出实验报告。

5. 使用贵重精密仪器时要特别小心,注意保护,用毕要复原,并进行登记。

实验使用的一切物品实验完毕均放回原处。

损坏仪器照价赔偿。

6. 实验室要保持整洁、干净,不准大声喧哗,勿随意走动,严禁吸烟,不许吃东西,不准随便乱丢废物。

7. 实验过程中,一些易燃品如乙醇、丙酮等切勿接近火焰。

如遇火险,要先切断火源,再用沙土或湿布灭火,必要时应使用灭火器。

8. 使用过的废液及琼脂培养基不得直接倒入水池内,应先进行灭菌处理,然后再将废液倒入下水道,将琼脂培养基埋掉。

9. 离开实验室前要将桌面擦净,清扫卫生,检查电源、火源、自来水、门窗是否关闭,以确保安全。

实验一、絮凝菌分离、筛选准备实验(器皿的包装、无菌水、培养基的制备与灭菌)一、器皿的包装(一)实验目的学会微生物技术实验中所用器皿的包装方法及意义。

(二)包装方法1.培养皿的包装用牛皮纸或旧报纸进行包装。

包好后灭菌备用。

2. 吸管的包装在已干燥的吸管的平头端距0.5cm处,塞长约1.5cm的棉花,松紧要合适。

过松,棉花易脱出;过紧,吹吸费力,甚至吹吸不动。

培养基的配制和灭菌细菌的纯种分离、培养接种技术与菌落形态的观察__X世凡__201330480123课程名称:环境工程微生物实验一、实验目的1、熟悉玻璃器皿的洗涤与灭菌前的准备工作。

2、了解微生物培养基的基本原理,掌握配制、分装培养基的方法。

3、学习各类物品的包装、配制、灭菌技术。

4、从环境中分离、培养微生物,掌握一些常用微生物和纯化微生物的方法。

5、学会几种接种技术。

6、平板菌落计数。

7、抗Cu菌的筛选。

8、观察实验分离出来的几种细菌的个体形态与与其相应的菌落的形态特征。

9、通过观察和比较细菌,放线菌,酵母菌与霉菌的菌落形态,达到初步鉴别微生物的能力。

二、实验原理1、培养基原理:培养基是微生物生长的基质,是按照微生物营养、生长繁殖的需要,有碳、氢‘氧、氮、磷、硫、钾、钙、钠、镁、铁、等微量元素和水,按一定的体积分数配制而成。

调整适合的pH,经高温灭菌后以备培养微生物之用。

由于微生物的种类与代谢类型的多样性,因而培养基放入种类也多,他们的配方与配制法也有所差异,但一般的配置过程大致相同。

本实验采用肉汤蛋白胨培养基、查氏培养基〔筛选霉菌〕、高氏1号淀粉琼脂培养基〔筛选放线菌〕。

2、灭菌原理:本次实验中培养基、移液枪头等采取加压蒸汽灭菌法。

加压蒸汽灭菌器是能耐一定压力的密闭金属锅,加压灭菌的原理在于提高灭菌器内的蒸汽温度来达到灭菌的目的。

培养皿等玻璃器皿用具采用干热灭菌法,另外还有膜过滤灭菌法。

接种时对接种针等采用灼烧灭菌。

3、分离纯化原理:本实验使用的平板表面涂布法,是把聚集在一起的群体分散成能在培养基上长成单个菌落的分离方法。

此法加样量不宜太多,只能在0.5mL以下,培养时起初不能倒置,现正置一段时间等水分蒸发后倒置。

平板划线法也可以分离从而获得单一菌落以观察其形态特征。

4、微生物的接种原理:接种就是将一定量的微生物在无菌操作条件下转移到另一无菌的并适合该菌生长繁殖所需的培养基中的过程。

本次实验采取斜面接种法、穿刺接种法,使用到的接种工具是接种环,接种针。