06 第五章 板块构造-板块基本理论与板块划分

- 格式:ppt

- 大小:49.07 MB

- 文档页数:114

板块构造学说内容板块构造学说是一种关于地质构造及其分布的理论。

它最初由美国地质学家威廉杰克逊于1960年代提出,后来被英国地质学家克拉克证实,并得到了国际上的认可。

根据该理论,地表地质构造物由一系列相互连接的板块相互组合而成,其中每个板块都有自己独特的构造特征,包括岩石层、地层、地壳层、晶壳层等,因此属于不同的岩石类型和地质时代。

根据该理论,地表构造物是由地幔和地壳构成的,由于地幔比地壳温度高,因此可以把地表构造物归类为不同的板块,它们的组成由岩石结构、矿物质组成、构造模式等组成,而且这些板块之间有着相互作用,当其中一个板块移动时,其它板块随着它一起移动,因此它们之间存在相互依赖的关系。

此外,板块构造学说还提出了岩石圈的概念,即地壳下部有一个由岩石质和液态物质组成的圈,这个圈对于地质构造及陆地形态具有重要作用。

另外,板块构造学说还提出了一些新的概念,包括太平洋板块的概念、板块交界的概念以及板块活动的概念。

在太平洋板块概念中,提出了一条赤道线,沿着这条线地壳及晶壳处于不断活动状态,从而造成板块活动,从而形成了地质构造物及其分布。

在板块交界概念中,提出了各板块之间的碰撞、滑移、结合及分裂等活动的概念,认为这些活动是形成地质构造物及其分布的关键因素。

最后,在板块活动概念中,提出了板块碰撞、滑动、结合等活动,将这些活动归类为板块交界类型,并认为这些活动对于形成地质构造物及其分布具有重要意义。

板块构造学说是一种新兴的理论,但是它已经被证明可以用来解释地质构造及其分布,从而为研究地质构造和探索地壳深处的构造提供了量化、可操作的研究方法。

板块构造学说同时也为解决地质构造研究中遇到的深度、大尺度和复杂性提供了一种新的方法,证明了其重要性和必要性。

把板块构造学说作为一种新的理论,已经深刻影响了地质构造学研究的发展。

板块构造学说释放了一股新的力量,帮助人们更好地认识、理解地球及其内部构造,从而提供了一种更准确的基础数据,便于能够预测未来的地质构造变化情况,并为地质构造研究者提供了前沿的研究方法及重要信息,使其能够解决一系列问题,其中包括岩石和构造演化,火山活动,大陆演变及其后续等。

板块构造学说基本内容1. 引言板块构造学说是现代地质学的重要理论之一,它揭示了地球上岩石圈的构造与演化规律。

本文将介绍板块构造学说的基本概念、证据和主要内容。

2. 基本概念板块构造学说认为地球上的岩石圈被分为若干个相对运动的板块,这些板块在地球表面上相互碰撞、分离或滑动,导致地球表面的地震、火山和山脉等地质现象。

板块构造学说的核心概念包括板块、构造边界和板块运动。

2.1 板块板块是指被地壳和上部地幔组成的相对稳定的岩石块体,它们的形状各异,大小不一。

地球上的板块可以分为大陆板块和海洋板块两类。

大陆板块由厚度较大的地壳组成,主要位于大陆地区;海洋板块由厚度较薄的地壳和上部地幔组成,主要位于海洋地区。

2.2 构造边界构造边界是板块之间的边界,分为三种类型:边缘型构造边界、转换型构造边界和隐没型构造边界。

边缘型构造边界是两个板块之间的相互碰撞边界,主要形成山脉和地震;转换型构造边界是两个板块之间的相互滑动边界,主要形成断裂和地震;隐没型构造边界是一个板块向另一个板块下沉的边界,主要形成火山和地震。

2.3 板块运动板块运动是指地球上板块的相对运动。

板块运动分为三种类型:扩张型板块运动、挤压型板块运动和滑动型板块运动。

扩张型板块运动是两个板块之间的相对分离运动,主要形成海洋中脊和地震;挤压型板块运动是两个板块之间的相对碰撞运动,主要形成山脉和地震;滑动型板块运动是两个板块之间的相对滑动运动,主要形成断裂和地震。

3. 证据板块构造学说得到了大量的地质、地球物理和地球化学证据的支持。

3.1 地震和地震带地震是板块运动的重要表现,地震带的分布与板块边界高度吻合,进一步证实了板块构造学说的正确性。

3.2 重力异常和磁异常板块边界附近常常伴随着重力异常和磁异常。

重力异常是由于板块之间的密度差异引起的,磁异常则是由于板块运动导致地壳中的磁性物质发生变化而引起的。

3.3 岩石和化石板块构造学说通过对岩石和化石的研究,发现了许多相同类型的岩石和化石在不同板块之间的对应关系,进一步证明了板块构造学说的正确性。

第五章地学历史上的三大论战和板块构造理论1. 水成论和火成论18世纪末,资本主义工业在欧洲迅速发展,对矿物原料的需求与日俱增,矿山开采和冶炼技术也日新月异,从而积累了大量的矿物和岩石资料,促使岩石学从地质科学中分离成为独立的学科。

最早是研究火成岩,后来由于石油工业的兴起,沉积岩受到人们的注意。

当时对岩石学的研究主要是靠野外地质的肉眼观察和描述,部分地研究了岩石的化学成分,这期间积累了大量的岩石知识。

但对火成岩中花岗岩和玄武岩的成因存在着“水成”和“火成”的激烈争论。

水成论的故乡是北欧采矿中心萨克森兹堡,水成论的鼻祖是德国地质学家魏尔纳(A.G.Werner,1750—1817)。

他从小受父亲的影响,对采矿有很大的兴趣。

1769年在弗莱堡矿业学校学习采矿和冶炼技术,后就读莱比锡,1771年在普兹格大学学习,1775年任弗莱堡矿业学院教授,一直到退休。

他著有《岩石的分类》和《新矿脉成因论》。

魏尔纳(A.G.Werner)认为岩石是在海洋中化学沉淀物聚集而成,还认为各岩层间的化石形状各异,所处位置上下是一定的,因此,可根据化石种类确定层位,并且他认为火山是由地下煤层燃烧而成。

玄武岩不是由火山形成,这是他的论点中最大的弱点。

“水成论”认为地球从形成后,其形态就没有发生变化过。

这和圣经中对世界起源的解释完全一致,因此得到了宗教的支持。

魏尔纳的门徒很多,其中最著名的火山学家布赫和洪宝当时就是魏尔纳等。

赫顿是火成论的代表人物,他生于爱丁堡,1749年在莱顿大学取得医学学士学位,后来努力自学地质学和矿物学,并且结识了当时有名的化学家布勒克、哲学家弗凯森和数学家普莱菲尔等学者,这些学者对他的科学成就有极大的影响。

赫顿近60岁时,在爱丁堡皇家学会上宣读第一篇火成论论文《地球论》。

由于演讲技术不高,没有引起与会者的共鸣。

十年后,他又重新整理增订发表,但与会者仍不感兴趣。

在赫顿去世5年后,他的好友数学家普莱菲尔根据赫顿的观点写成《关于赫顿地球理论的说明》一文重新发表,由于内容精彩,论据充足,赫顿的建树才得到学术界的承认。

板块构造理论

板块构造理论是一种地质学理论,是用来解释陆地及海洋地壳的结构特征以及它们背

后的形成机制的理论。

按照该理论,地壳由一系列板块组成,每一片板块都是独立漂浮在

地幔之上的硬质件。

根据板块构造理论,板块上有三种运动:地块的波动、辐射和反弹,

这三种运动的联合作用主要控制著地质特征的演化,特别是洋壳的运动。

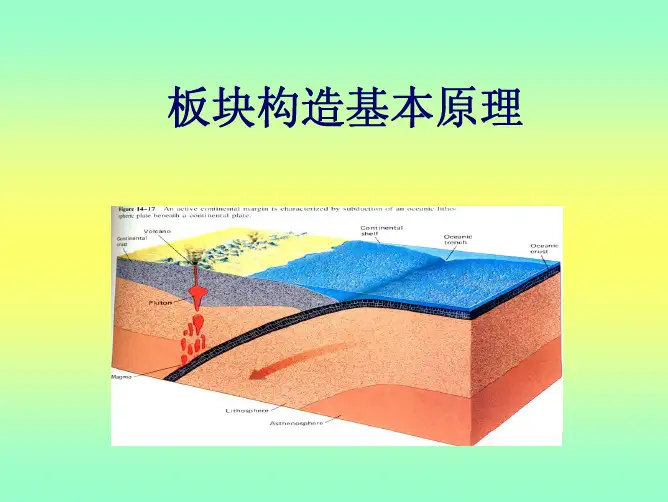

板块构造理论的基本假设是板块的碰撞乃至分裂主要由洋壳的热对流驱动,地壳的板

块可能本质上由下面这些部分组成:洋层、洋块、洋底及洋壳边界层。

当板块碰撞时,洋

壳会被推向陆壳,大量的岩浆会被板块和陆壳之间的摩擦力释放出来,这些岩浆会经过地

表流到它们周围的地区,或者再次入侵地下,造成构造变化。

通过观察地表导出板块及其相互之间的运动,科学家们发现了构成地壳的体系,主要

包括板块碰撞、劈裂或扭曲,形成的构造变形和单位原准则地质时代的更新形成中的作用。

根据板块构造理论,地壳上的洋壳不断的碰撞、剪切或压缩,而这些碰撞、剪切或压缩都

会导致新的地表作用,从而改变陆地及洋壳的形态和局部构造。

板块构造理论已经成为研究地球结构和动力学的主要理论之一,早在20世纪70年代,就提出了“地幔漂移理论”和“板块构造理论”两个词。

其重要性在于,它提出了研究地

壳的两种构造的新范式,可以帮助人们解决地质科学中的许多问题。

它也是年代划分的根

本基础,为研究地块运动提供了一种新的角度,使科学家们能够更好地描述、定义和量化

地质运动和地质形变。

板块构造理论板块构造理论简介:板块构造理论是一种地质学理论,它用来描述地壳圈内大构造单元的形成、演化和变形过程的。

它的核心思想是说地球表面构成的由块状岩浆和液体物质构成的板块,它们在地质学意义上所组成的主要构造形态,称之为构造板块。

它们在地壳内演化、相互碰撞、取向和位移等过程,以及中央太平洋及其周边等特殊活动带上的火山和地震活动的全局复杂性的变化,都是板块构造理论的重点研究内容。

一、板块构造理论的概念:1、构造板块:指大构造单元,它们在地质学意义上由块状岩浆和液体物质构成,形成特定的主要构造形态,它们以特定的速度移动着,出现在地壳内的大构造单元,统称为构造板块。

2、板块构造理论:是一种地质学理论,它描述由构造板块出现的运动、演化、变形等情况,以表现出地壳的复杂变形性,以及活动的特征。

二、板块构造理论的内容:1、板块构造理论的定义:板块构造理论用来描述构造板块出现时所发生的大构造变形、演化、运动等情况,以及这些情况对地壳构成和变形的影响,以及中央太平洋及其周边火山和地震活动的变化等情况的研究。

2、板块构造的分类:板块构造可以按照大小不同划分为大小块,中小块和特小块等;板块构造可以分为单盐构造、双盐构造、三盐构造等;板块构造可以分为热带构造、温带构造和寒带构造等;板块构造可以分为火山构造、火山地震构造、深海地震构造等。

3、板块构造的形成机制:板块构造的形成机制主要包括沉积作用、变质作用、剥蚀作用、密度不平衡作用、重力滑动作用等。

4、板块构造理论的应用及其进步:板块构造理论有助于地质学家对于地质历史和构造发育积淀的变形机制和物理力学解释有更深入的了解,并且极大的促进了自然界的地质解剖。

在它的应用中,已经取得一定的进展,比如,可以用来解释地壳形成、变形等过程,以及中央太平洋及其周边的火山和地震活动的变化规律;可以帮助研究人员进行构造格局的识别和空间模式的建立,以及理解古今活动带始终给定的块体特征等等。

地球岩石圈板块构造及其划分胡经国一、基本概念㈠、板块构造说1、概念板块构造学说(Theory of Plate Tectonics),又叫做板块构造理论,简称板块构造说,是指从全球角度研究地球岩石圈板块构造的形成、结构、运动和演化规律等的一种新兴而重要的大地构造学说。

它是现代地球科学重要理论之一;是在20世纪60年代中,在大量海洋地质、地球物理和海底地貌等资料分析的基础上建立起来的一种大地构造学说。

它源于加拿大地球物理学家威尔逊(J.T. Wilson,1908-)提出的“板块”(Plate)概念。

1965年,他指出,大洋中脊、转换断层和岛弧-海沟系是三种类型的构造活动带;它们首尾相接、连绵不辍,从一种活动带转换成另一种活动带,形成地壳运动;地壳被这些活动带分割成大大小小的“板块”。

板块构造说囊括了大陆漂移、海底扩张、转换断层、大陆碰撞等地球科学概念,为解释全球地质作用提供了颇有成效的格架。

2、发展简史1912年,德国A.L.魏格纳首先提出了大陆漂移说。

1960至1962年期间,美国H.H.赫斯、R.S.迪茨,在大陆漂移和地幔对流说的基础上创立了海底扩张说。

随后 F.J.瓦因和英国 D.H.马修斯等,通过海底磁异常的研究,对海底扩张说作了进一步论证。

1965年,加拿大J.T.威尔逊提出了转换断层的概念;并且首先指出,连绵不绝的活动带网络将地球表层划分为若干刚性板块。

1967至1968年期间,美国W.J.摩根、D.P.麦肯齐、R.L.帕克与法国X.勒皮雄,将转换断层概念外延到球面上,定量地论述了板块运动,确立了板块构造说的基本原理。

1968年,美国B.L.艾萨克斯、J.奥利弗和L.R.赛克斯,进一步阐述了地震与板块活动之间的联系;并且将这一新兴理论称作“新全球构造”。

现今常用的术语“板块构造”术语,是麦肯齐和摩根在1969年提出的。

自20世纪70年代以来,板块构造学说逐步渗透到地球科学的许多领域。

简述板块构造学说的基本内容1. 板块构造学说的基本概念板块构造学说,就像是一部地球的“舞台剧”,在这个剧场里,地球的外壳被分成了好几个“大板块”,这些板块就像是演员们,时不时地就会“碰撞”一下,产生一些意想不到的结果。

哎呀,听起来好像挺复杂,但其实没那么难理解。

简单来说,地球的表面并不是一块坚硬的铁板,而是由这些板块组成的,它们在地幔上漂浮着,像浮在水面上的木筏。

你想,咱们的地球就像一个巨大的拼图,每个板块就是一块拼图,合在一起又会变得千变万化。

这些板块的运动有点像打麻将,可能在角落里慢慢移动,有时候又突然重重地一击。

哦,提到这儿,就得说说这些板块的分类了。

其实,板块主要分为两种:大陆板块和海洋板块。

大陆板块就像咱们脚下的土地,海洋板块则是海底的部分。

它们之间的互动常常会导致地震、火山爆发等等,一言不合就“撕破脸”,真是让人捏一把汗啊!2. 板块的运动与相互作用2.1 板块运动的类型说到这些板块的运动,分为三种主要的类型:向彼此靠拢、相互远离和侧向滑动。

想象一下,两个朋友在拥挤的地铁里,如果他们靠得太近,肯定会互相碰撞;如果他们保持距离,就像是守着个人的“小空间”,那就没事了。

再加上有些人可能会不小心侧身而过,这就像板块之间的滑动。

听起来是不是有点逗呢?其实这些运动的结果可大了去了!比如,当两个大陆板块相撞时,哇,那可是大场面!山脉就此诞生,像是大自然的礼物;而当板块远离时,海洋就会形成,咱们的海洋就是这样一点一滴地被“制造”出来的。

所以,地球的面貌真是变化多端,谁能想到呢?2.2 板块边界的现象再说说板块边界,真是个热闹的地方。

在这里,碰撞和滑动频繁发生,地震和火山的诞生几乎都是在这些边界上,简直就像是个地震派对。

靠近这些边界的地方,往往地形复杂、地质活动频繁,居住在那里的人可得多加小心,尤其是那些热爱户外活动的人。

想想看,万一爬山时正好遇到小地震,真是让人哭笑不得。

在这些边界中,有些地方叫做“俯冲带”,这是个危险的地方,板块会在这里互相“打架”。