信用管理-浅析信用卡诈骗罪的若干问题26 精品

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:23

(下转第208页)摘要随着经济的高速发展,信用卡诈骗犯罪日趋增多,新型犯罪手段不断出现,增加了信用卡持卡人和银行的金融风险。

文中针对信用卡诈骗罪相关问题的争议进行讨论,在前人理论研究的基础上,从司法实践中的经验出发,提出了自己的见解。

关键词信用卡诈骗司法认定Research on the Related Problems of the Crime of Credit Card Fraud //ChenXuemingAbstract Withtheeconomicandtechnologicaldevelopment,thecrimeofcreditcardfraudisincrease,andcreditcardfraudhasmorenewforms.Itraisesthefinanceriskofthecreditcardhold-ersandthebank.Inthispaper,itgivesthewriter'sownopinionsbasedontheresearchbytheseniorsandthepracticeofthecrimesofcreditcardsfraud.Key words creditcard;fraud;judicialdeterminationAuthor 's address SchoolofLaw,NanjingUniversity,210093,Nanjing,Jiangsu,China1引言近年来,我国社会经济快速发展,信用卡迅速普及,各项业务推广迅速,信用卡的使用范围也不断扩大,在人民群众的日常生活中发挥着越来越重要的作用。

人们都将信用卡作为随身携带的支付工具,不再携带大量现金,小小的一张卡便能满足各类金钱交易、结算的需要,受到了大家的广泛认可。

不过,信用卡的使用存在一定的金融风险,而且我国的信用卡管理相对滞后,各项管理制度还不完备,出于以上原因,信用卡诈骗犯罪出现多发的趋势,新型犯罪手段日益增多,信用卡使用的金融风险也不断增加。

__圈豳匿鬣謦圈譬鎏鍪三!!!竺!!里!!!.f叁墨.』圭塾金漫谈信用卡诈骗罪的若干法律问题叶胜男王艳华摘要随着经济生活的深入发展,信用卡诈骗罪的频发,学术界对于这一犯罪众说纷纭,本文试就信用卡诈骗罪在司法适用中的一些问题进行剖析,主要围绕刑法中信用卡概念的定性、盗窃并使用信用卡的行为展开相关讨论。

关键词信用卡诈骗电子支付卡借记卡中图分类号:D924.3文献标识码:A文章编号:1009.0592(20l o)11.084.02我国《刑法》第一百九十九条的信用卡诈骗罪适用范围十分广泛,且根据我国刑法规定,假借信用卡非法取得财物或财产性利益且数额较大的,是信用卡诈骗罪;盗窃信用卡并使用的,按盗窃罪定罪处罚。

随着经济生活地深入发展,信用卡的使用范围越来越广,信用卡诈骗之类的经济类犯罪频发,为了更好地指导司法实践,打击犯罪,笔者试就信用卡诈骗罪中的一些疑难问题进行探讨。

一、“信用卡”的概念2004年12月29日全国人民代表大会常务委员会颁布了了《有关信用卡规定的解释》,其中规定:刑法规定的“信用卡”,是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用货款、转帐结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。

据此,我国公民普遍使用的借记卡也属于信用卡,因为借记卡具有消费支付、存取现金的功能。

使用借记卡实施诈骗行为的,构成信用卡诈骗罪。

在此之前,对于信用卡诈骗罪中的“信用卡”一词,司法实践中存在着重多分歧,刑法中的“信用卡”一直没有定论,而且在上述立法解释出台之前,刑法理论上对于使用仿造的借记卡、冒用他人借记卡骗驭财物的,是以金融凭证诈骗罪、信用卡诈骗罪论处,还是以普通诈骗罪论处,也是众说纷纭。

其中一个重要的原因就是:金融机构并未严格区分信用卡和借记卡,习惯上信用卡包括借记卡,但是,中国人民银行1999年1月27日颁布的《银行卡业务管理方法》规定,银行卡包括信用卡和借记卡,借记卡不再属于信用卡。

立法解释公开后,借记卡属于信用卡在法律上已经没有疑问。

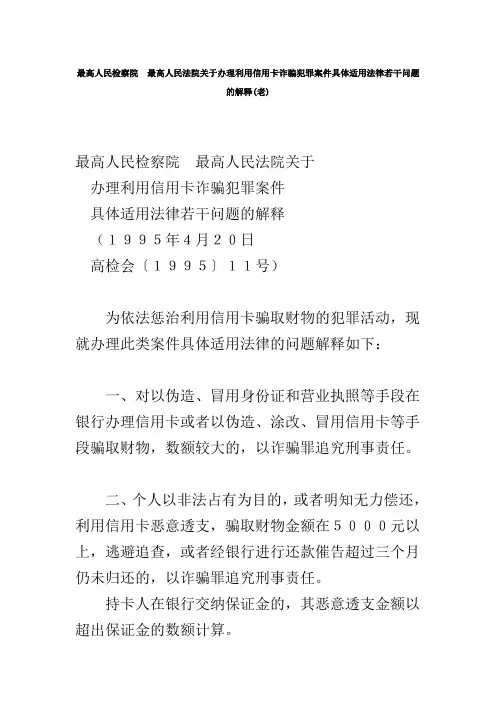

最高人民检察院最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题

的解释(老)

最高人民检察院最高人民法院关于

办理利用信用卡诈骗犯罪案件

具体适用法律若干问题的解释

(1995年4月20日

高检会〔1995〕11号)

为依法惩治利用信用卡骗取财物的犯罪活动,现就办理此类案件具体适用法律的问题解释如下:

一、对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物,数额较大的,以诈骗罪追究刑事责任。

二、个人以非法占有为目的,或者明知无力偿还,利用信用卡恶意透支,骗取财物金额在5000元以上,逃避追查,或者经银行进行还款催告超过三个月仍未归还的,以诈骗罪追究刑事责任。

持卡人在银行交纳保证金的,其恶意透支金额以超出保证金的数额计算。

三、行为人恶意透支构成犯罪的,案发后至人民检察院起诉前已归还全部透支款息的,可以从轻、减轻处罚或者免予追究刑事责任。

四、对实施上述犯罪行为的银行工作人员,应当依法从重处罚。

一、概念信用卡诈骗罪(刑法第196条),是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。

二、犯罪构成(一)客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体,其既对国家有关的金融票证管理制度,具体来讲是信用卡的管理制度造成侵害,同时也给银行以及信用卡的有关关系人的公私财物所有权产生损害。

犯罪对象是信用卡。

所谓信用卡,是指信用卡公司(包括各类发卡机构)以持卡者的信用为条件,发给持卡人的用于购买商品、取得服务或者提取现金的一种信用凭证。

以此凭证,持卡人可以到指定的地点进行消费,接受服务,如到商场、商店购买物品,到宾馆、饭店、娱乐场所享受服务等,而不必支付现金。

尔后由信用卡指定消费的地点通常称为信用卡特约商户向发卡行支付款项,发卡行再从持卡人所存取的款项中扣除有关消费费用。

同时,持卡人还可以凭卡到发卡机构指定的营业网点存取现金,信用卡只能供本人使用,不得转让或转借,更不能典当或抵押。

信用卡,就其内容而言,一般应包括:(1)在卡片的正面上,应印有信用卡公司设计的图案、公司名称及信用卡名称,并有信用卡专用标志或防伪暗记;(2)用打卡机将信用卡公司的代号、信用卡号码、持卡人姓名、有效期等内容用凸起的字码打在卡上,以便在使用时可用压卡机将这些内容复写在签字单上;已在信用卡的背面预留持卡人的签字,用之与签字单上的字体相对较。

一般还印有发卡公司诸如限用范围、支付货币种类限定等的简单声明;(3)在背面设置一条磁带,记录持卡人的有关资料与密码,以供电脑终端或自动柜员机鉴别真伪。

(二)客观要件本罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支,诈骗公私财物,数额较大的行为。

其具体行为表现为:1、使用伪造的信用卡进行诈骗。

所谓使用,包括用信用卡购买商品、在银行或者自动取款机上支取现金以及接受信用卡进行支付、结算的各种服务。

这里“伪造的信用卡”,是指本法第l77条规定的伪造的信用卡,即使用各种非法方法制造的信用卡。

浅议信用卡诈骗犯罪的手段、特点及防范措施【摘要】随着经济社会的飞速发展,信用卡越来越成为金融业务的重要工具,为人们的生活带来了极大地便利。

与此同时,犯罪分子也盯上了这个新兴的产物,采取多种多样的手段实施诈骗,给当事人带来重大的财产损失。

本文列举了信用卡诈骗的常见手段,分析了犯罪的特点,并提出了预防该类犯罪的建议,希望对防范信用卡诈骗犯罪起到积极作用。

【关键词】信用卡;诈骗犯罪;手段;特点;防范措施信用卡诈骗犯罪,是指使用伪造的、作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,或者利用信用卡恶意透支、诈骗公私财物数额较大的行为。

近年来,不少犯罪嫌疑人利用手机短信、互联网、自助银行、ATM等多种工具和手段对银行个人客户的信用卡内资金实施诈骗的案件呈不断递增趋势,严重侵害了银行客户的财产安全与合法权益。

1.常见的几种类型(1)发送手机短信骗取卡内信息。

利用手机短信发送虚假的消费提示或中奖提示,诱骗客户拨打假冒的银行客服电话、银联信息卡管理中心、公安部门等部门的咨询电话,套取客户的银行卡、密码等信息进行诈骗。

(2)在ATM机上贴虚假告示。

在ATM机上以银行名义张贴虚假提示,谎称“银行的业务系统正在升级”,诱骗客户按操作程序,将账户内资金转入指定活期账号。

(3)利用电话截取银行卡密码。

通过电话连接各银行的电话,截取客户的银行卡、密码、身份证等信息,从而盗取客户账户内的资金。

(4)利用假网站实施犯罪。

不法分子先行在互联网上建立一个虚假银行网站,诱使客户提供账号和密码,或诱使客户在不知情的情况下安装计算机病毒,使网上银行账号和密码被窃。

(5)通过互联网上交易骗取信用卡信息。

通过互联网网上交易,提示要将交易款存入客户的个人借记卡中,同时向客户提供咨询电话,告知客户通过该电话查询交易款是否入账,由此套取客户的银行卡、密码、身份证等信息进行诈骗。

(6)克隆银行卡窃取资金。

通过拾取被丢弃的取款凭条等手段窃取客户银行卡号及密码,克隆银行卡窃取客户资金。

关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(全文供参考)最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会秩序,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定,结合工作实际,制定本意见。

一、总体要求近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,侵犯公民个人信息,扰乱无线电通讯管理秩序,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。

此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益,严重干扰电信网络秩序,严重破坏社会诚信,严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定,社会危害性大,人民群众反映强烈。

人民法院、人民检察院、公安机关要针对电信网络诈骗等犯罪的特点,坚持全链条全方位打击,坚持依法从严从快惩处,坚持最大力度最大限度追赃挽损,进一步健全工作机制,加强协作配合,坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动,努力实现法律效果和社会效果的高度统一。

二、依法严惩电信网络诈骗犯罪(一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

二年内多次实施电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。

(二)实施电信网络诈骗犯罪,达到相应数额标准,具有下列情形之一的,酌情从重处罚:1.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的;2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;4.在境外实施电信网络诈骗的;5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的;6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物,或者诈骗重病患者及其亲属财物的;7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;9.利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的;10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

浅析信用卡诈骗罪的若干问题目录内容摘要-----------------------------------------------3一、信用卡诈骗罪概述---------------------------------------4二、信用卡诈骗罪的基本特征(一)犯罪主体-----------------------------------------5 (二)主观方面-----------------------------------------5 (三)犯罪客体-----------------------------------------5 (四)客观要件-----------------------------------------6三、对信用卡诈骗罪立法上的几点建议(一)单位能否成为信用卡诈骗罪的犯罪主体---------------8 (二)借记卡诈骗行为的定性问题-------------------------9 (三)对于恶意透支行为的推定---------------------------10 四、信用卡诈骗罪在实践中的几个问题(一)盗窃信用卡并使用的------------------------------11 (二)骗领信用卡并透支使用的--------------------------11 (三)用他人遗忘的信用卡取款的------------------------12内容摘要随着社会的进步、经济的发展,我们的生活中出现了许多新型的金融支付工具,例如金融机构发行的各种信用卡。

从1985年中国银行发行的第一张信用卡,至今信用卡在我们的日常生活中已被使用的日益普遍,当我们享受着信用卡带来的便利的时候,信用卡已成为犯罪分子的重点攻击目标,利用信用卡进行诈骗犯罪活动的现象也趋于增加,且呈现高发之势,极大地损害了信用卡的信用度,也严重地破坏了金融秩序,对社会的危害性也趋于严重,但是对于使用信用卡进行诈骗活动的认定和处理,其中涉及到的法律适用问题却是各有说法,争议也很大。

在司法实践中也有许多不尽人意的地方。

随着我国金融制度的发展及相关立法的变化,在1997年新刑法中将信用卡诈骗罪纳入刑法典中,信用卡诈骗罪从传统的诈骗罪中分离出来,被单独列为一个新的罪名,这个改变足以体现我国司法对此犯罪行为的重视,也是我国刑法在打击信用卡犯罪的实践中不断完善的体现。

本文试通过对信用卡在立法中及实践中的几个问题,如:借记卡诈骗行为的定性问题、单位能否成为犯罪主体、盗窃信用卡并使用的问题、用他人遗忘的信用卡取款的、骗领信用卡并使用的,恶意透支等问题,对信用卡诈骗罪的几个问题作几点浅见。

关键词:诈骗罪金融诈骗罪信用卡诈骗罪恶意透支浅析信用卡诈骗罪的若干问题一、信用卡诈骗罪概述信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,利用信用卡虚构事实,隐瞒真相,骗取公私财物数额较大的行为。

信用卡诈骗罪是我国刑法典规定的金融诈骗犯罪之一,刑法第196条明确规定了它的主要犯罪形式:(1)使用伪造的信用卡的;(2)使用作废的信用卡的;(3)冒用他人的信用卡的;(4)恶意透支的方法进行诈骗活动。

信用卡诈骗罪要求行为人直接或间接地利用信用卡去实施的骗取财物的行为,而信用卡的涵义和范围则是依据相关金融法来确定的。

1996年1月26日中国人民银行发布的《信用卡业务管理办法》第三条规定:本法所称信用卡是指中华人民共和国境内各商业银行向个人和单位发行的信用支付工具,信用卡具有转帐结算,存取现金,消费信用等功能。

1999年3月1日中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》第二条规定:本办法所称银行卡,是指由商业银行向社会发行的具有消费信用、转帐结算,存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。

第五条规定:银行卡分位为信用卡和借记卡。

第六条规定:信用卡按是否向发卡银行交备用金分为贷记卡准贷记卡两类;贷记卡是指发卡银行给予持卡人一定的信用额度,持卡人可在信用额度内先消费后还款的信用卡;准贷记卡是指持卡人必须先按发卡银行的要求交存一定金额的备用金,当备用金不足支付时,可在发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。

从以上表述可知,首先出现的是信用卡,随着社会的进步和发展,后来才有的借记卡。

在立法上,随着借记卡的出现,才有了二者的和称,即银行卡这个新概念。

由此而制定了银行卡业务管理办法。

从定义可知,信用卡具有该法法条所规定的全部功能,借记卡只是具有部分功能的信用支付工具,即借记卡没有透支功能而信用卡具有透支功能。

信用卡诈骗就是利用信用卡所体现的信用及透支功能而实现的,信用卡所具有的透支功能被滥用后,产生的社会危害性大于普通的诈骗罪,所以我国刑法规定把信用卡诈骗从普通诈骗罪中分离出来。

从以上规定中,我们可以理解刑法的信用卡诈骗罪指的是银行卡中的具有透支功能的信用卡,不包括借记卡。

二、信用卡诈骗罪的基本特征信用卡诈骗罪在犯罪构成上具有如下特征:(一)主体要件根据刑法规定本罪的犯罪主体是一般主体,即任何达到法定刑事责任年龄,具有刑事责任能力的自然人构成。

(二)主观要件本罪在主观方面是故意,以非法占有他人财物为行动目的,即行为人明知道利用信用卡去侵占他人财物是非法的行为而故意去做的。

刑法条文中没有明确写出本罪的故意目的性,但是比照诈骗犯罪的本质属性和该罪侵犯的客体来看,应该是要求行为人主观上具有故意之外,还必须具有非法占有他人财物的目的。

所以主观上具有非法占有的目的应是构成本罪的必要条件。

而且根据刑事立法的统一性和协调性,在刑法中凡是明确规定以非法占有为目的的,一般都要有其对应的合法行为,所以本罪在主观方面不仅是故意而且具有非法占有他人财物的目的。

(三)犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体,即金融管理秩序和公私财物的所有权。

信用卡诈骗犯罪的目的主要是非法占有合法信用卡所有人的财物,所以这种犯罪行为首先是侵害财物的所有权,包括公共财产和私人财产,其次是以信用卡为犯罪媒介,利用信用卡所具有的业务功能实施犯罪行为,去扰乱信用卡业务的正常秩序,从而严重妨害信用卡的信誉,同时也严重妨害了我们金融机构的管理秩序。

(四)客观要件由于信用卡业务的复杂性,信用卡诈骗犯罪在客观上也表现出复杂多样性。

根据刑法第196条规定,利用信用卡进行诈骗活动,具体表现为以下几种情形:1使用伪造的信用卡伪造的信用卡一是指从表现形式到具体内容,完全模仿真实的信用卡,按照真实信用卡的图案、版块、模式及磁条密码完全的去非法制造一个新的信用卡;二是指在真实的信用卡基础上进行伪造,比如随意涂改真实信息、伪造信息,或在空白的信用卡上输入其他用户的真实信息、或输入虚假信息。

使用伪造的信用卡是信用卡诈骗的一个重要形式,在这里行为人必须有使用伪造信用卡的行为才构成本罪。

这里的使用是指利用信用卡的法定功能进行的支付、消费、结算等行为。

如果行为人只是伪造信用卡,自己没有使用的或把信用卡进行销售的,按我国刑法第177条规定,以伪造、变造金融凭证罪处理。

如果行为人在伪造后又自己使用的,它同时触犯了伪造金融票证和信用卡诈骗罪。

其中伪造行为是犯罪手段,使用行为是犯罪目的,按刑法规定以行为人的犯罪过程、数额大小具体确定犯罪幅度,然后择重处罚。

2使用作废的信用卡作废的信用卡是指因法定原因失去效用的真实信用卡,根据信用卡章程规定,导致信用卡作废的原因有以下几种情况:信用卡超过有效期限而自动失效:信用卡被挂失而失效;持卡人在有效期内要求停止使用并交回原发卡银行而失效。

无论是哪一种失效原因,凡是利用作废的信用卡进行侵占他人公私财物的行为均属于信用卡诈骗罪。

3冒用他人的信用卡冒用他人的信用卡是指未经过持卡人同意或者授权,非法持用信用卡并擅自以持卡人的名义使用该信用卡,进行信用卡法定功能的支付、消费、提现等诈骗行为。

冒用他人的信用卡,行为人必须是具有非法占有为目的。

在现实生活中如果是合法持卡人借给朋友、或交给家人使用的情况,在本质上不同于冒用的特征,应区别对待。

冒用他人信用卡不仅包括“持卡”冒用,还包括“无卡”冒用。

即金融机构在互联网上设置的网上银行,信用卡用户可以在网上进行电子商务,银行给每位信用卡用户在网上设置有个人密码,但是在网上这种密码本身很有可能被冒用或破译,这种冒用密码或破译后利用密码进行的网上信用卡支付行为,达到非法占有他人财产的目的,这种行为不因为没有具体的信用卡而改变犯罪性质,也属于信用卡诈骗罪。

4恶意透支透支是指持卡人在发卡银行帐户上已经没有资金或者资金不足的情况下,根据发卡银行的批准或双方协议,允许其超过现有资金额度而支取现金或消费的行为。

信用卡具有的这种透支功能是其他金融凭证所不具备的。

恶意透支是相对于善意透支的一种违法行为,恶意透支是指持卡人以非法占有为目的,故意在超过期限内、额度内透支的行为,并且经发卡银行催收后仍拒不归还的行为。

从定义可知,恶意透支的信用卡诈骗罪除属于有一般诈骗罪具备的条件之外,还需具备下列条件:(一)主体条件,持卡人必须为合法的持卡人,如是由于盗窃、骗取等行为而得到的信用卡则构成非法占有信用卡行为,不能构成恶意透支的主体。

无论“善意透支”还是“恶意透支”,持卡人获取信用卡的方式都是以自己的真实身份,提供真实的证明材料,通过特定的程序向银行领取,其主体都是合法的持卡人。

在实际操作中却存在着弄虚作假、伪造、冒用、以虚假身份骗取银行信任而骗领信用卡,进行恶意透支的现象。

在此种情况的行为人是一种“非法持卡人”,其以非法占有为目的,采用虚假手段,骗取银行的信任而骗取具有消费、支付等功能的信用卡进行恶意透支,这种行为属于刑法中规定的冒用他人信用卡犯罪的行为特征[1],所以,刑法规定恶意透支的信用卡诈骗罪的犯罪主体只能是合法持卡人。

(二)主观条件行为人的主观罪过是故意,即透支人在透支前已明确知道自己没有能力归还,但仍持卡消费或提现的行为,或者是有能力偿还的但在消费或提现后根本不想还的行为,是一种主观意识上的不愿意行为。

对于行为人是否以非法占有为目的的推定过程中,一定要区别这种行为是主观上的恶意不归还,还是因为有合理的客观因素导致行为人不能归还的。

前者是主观的不愿意归还,后者是客观的不归还。

所以,如果行为人透支后,确实是由于客观的正当理由不能归还的,基于行为人的无恶意行为,不作犯罪处理。

如果行为人透支后携款逃跑的,或透支款用于挥霍、购买奢侈品的,可以认定行为人具有非法占有的目的。

(三)客观条件恶意透支在客观方面有两种表现,一是超过规定透支限额的透支,二是超过规定期限的透支。

其中透支限额是指各发卡银行规定的持卡人可使用的超过其实际存款额以上的最高限额,对于超限额透支的持卡人各发卡银行随时可以催收,如果持卡人未经银行催收而自动归还的或者催收后及时归还的,不以犯罪处理。