皮内皮下肌内注射法

- 格式:pptx

- 大小:2.60 MB

- 文档页数:37

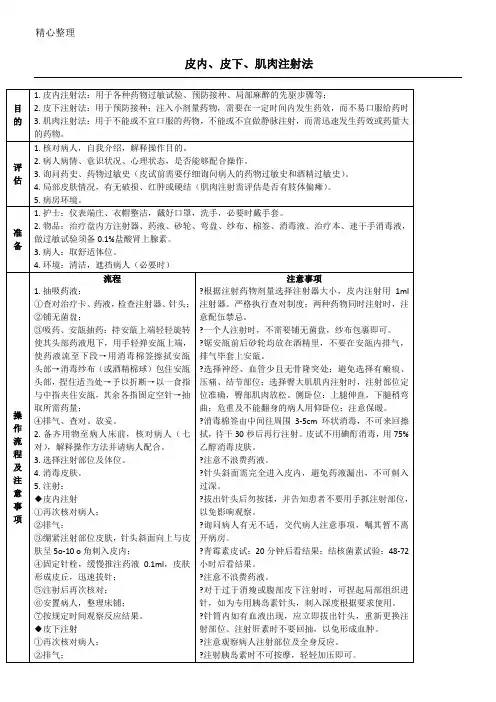

皮内注射是指将药液注入皮肤的表皮之间与真皮之间。

主要用于三种目的:①为了预防过敏而进行的药物试验,如青霉素皮试;②手术局部麻醉之前的准备工作,如普鲁卡因皮试;③疫苗接种,如卡介苗。

如果你注意观察,进行皮内注射时有三小:针头小,注射器小,进针角度小。

另外,注射的药液一般也是少量的。

由于皮肤神经末梢丰富,皮内注射时你会感觉到比较痛,实际上,它确实比其他几种注射方式感觉要痛一些。

皮内注射常打在前臂内侧,因为那里皮肤薄,注射后的局部反应容易辨认。

皮内注射后,在皮肤表面会形成隆起,这是正常现象,多数会在半个小时内消失。

皮下注射是将少量药液注入皮下组织。

它与皮内注射的区别在于:皮内注射是打在皮肤组织内;皮下注射是穿过皮肤,打在皮肤与肌肉之间。

因而,皮下注射进针比皮内注射深,角度稍大,与皮肤表面约为45度角,针头也稍大一些。

哪些情况需要皮下注射呢?①需要迅速达到药效或药物不能口服时使用,如胰岛素、肾上腺素等;②为手术进行局部麻醉;③疫苗接种,例如麻疹疫苗、水痘减毒疫苗、流脑多糖体菌苗、甲肝疫苗、乙脑疫苗、风疹疫苗、腮腺炎疫苗等。

皮下注射通常打在上臂,必要时也打大腿外侧或腹部,例如需要终生注射胰岛素的糖尿病患者,仅打在上臂是不够用的,因而增加大腿外侧或腹部的部位,轮流注射。

皮下注射目的1.需迅速达到药效、不能或不宜经口服给药时采用。

如胰岛素口服在胃肠道内易被消化酶破坏,失去作用,而皮下注射迅速被吸收。

2.局部麻醉用药或术前供药。

3.预防接种。

部位上臂三角肌下缘、上臂外侧、腹部、后背及大腿外侧方。

用物注射盘内无菌1-2m注射器和5.5~6号针头,按医嘱备药液。

皮内、皮下、肌肉注射法

④皮试结果阳性时,应告知医师、病人及家属,并予以注明。

3.皮下注射的部位有哪些?

答:皮下注射部位有上臂三角肌下缘、上臂外侧、腹部、后背、大腿外侧方。

4.对皮肤有刺激性的药物能否皮下注射?

答:对皮肤有刺激性的药物应尽量避免应用皮下注射,以免刺激损伤皮肤。

5.肌肉注射部位有哪些?臀大肌定位的方法有几种?

答:肌肉注射的部位一般选择肌肉较厚、离大神经及血管较远的部位,其中以臀大肌为最常用,其次为臀中肌、臀小肌、股外侧肌及上臂三角肌。

臀大肌的定位方法有两种:①“十”字法:从臀裂顶点向左侧或右侧划一水平线,然后从髂棘最高点作一垂直平分线,将臀部分为四个象限,其外上象限并避开内角(从髂后上棘至大转子连线)即为注射区;②连线法:取髂前上棘和尾骨连线的外上1/3处为注射部位。

6.肌肉注射常用的体位有哪些?

答:①侧卧位:上腿伸直,下腿稍弯曲;②俯卧位:足尖相对,足跟分开;③仰卧位:常用于危重及不能翻身的病人;④坐位:为便于操作座位要稍高。

皮内、皮下、肌肉注射法考核评分标准。

各种注射法一、皮内注射法(ID)(1)定义:将小量药液注入表皮与真皮之间的方法。

(2)目的:皮肤试验;预防接种;局麻先驱步骤。

(3)部位:皮肤试验在前臂掌侧下段;预防接种在三角肌下缘。

(4)持针姿势:右手食指固定针栓.(5)进针角度:针尖与皮肤呈5°角.(6)进针深度:针尖斜面,达表皮与真皮之间。

(7)注意事项:皮肤消毒忌用碘酒,注射部位不可用手按揉,以防影响结果的观察。

二、皮下注射法(H)(1)定义:将小量药液注入皮下组织的方法。

(2)目的:迅速达到药效和不宜或不能经口服给药时;局部供药;预防接种菌苗、疫苗。

(3)部位:三角肌下缘、上臂外侧、腹部、后背、大腿外侧方.(4)持针姿势:右手食指固定针栓.(5)进针角度:针尖与皮肤呈30°~40°角。

(6)进针深度:针头的2/3(1。

5~2cm).(7)注意事项:进针角度不宜超过45°角,以免刺入肌层;药液少于1ml时用1ml注射器吸药并注射;经常注射者应更换注射部位。

三、肌内注射法(IM)(1)定义:将药液注入肌肉组织的方法.(2)部位及定位①臀大肌注射(ⅰ)“十”字法(ⅱ)连线法②臀中、小肌注射③股外侧肌注射④三角肌注射(3)体位①侧卧位:上腿伸直,下腿稍弯曲;②俯卧位:足尖相对,足跟分开;③仰卧位:用于危重者;坐位:便于操作.(4)持针姿势:中指固定针栓(握毛笔式)。

(5)进针角度:针尖与皮肤呈90°角。

(6)进针深度:针头的2/3(2。

5~3cm)。

(7)注意事项:2岁以下婴幼儿因臀大肌发育不完善,所以不宜选用臀大肌注射,应选臀中、小肌注射,以防损伤坐骨神经。

四、静脉注射法(IV)(1)定义:自静脉注入药液的方法。

(2)部位:贵要静脉,正中静脉,头静脉,手背、足背和踝部等处浅静脉(如手背静脉、大隐静脉、小隐静脉、足背静脉)。

(3)持针姿势:同皮内注射.(4)进针角度:针尖与皮肤呈20°角。