四年级下册《平均数》

- 格式:ppt

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:14

四年级数学平均数教学反思(精选8篇)四年级数学平均数教学反思第1篇《平均数》是人教版小学四年级下册第八单元第一课时的内容,属于统计单元的内容,它是在学生认识条形统计图、并能根据统计图表进行简单的数据分析之后进行教学的,《平均数》教学反思。

在统计中,平均数常用于表示统计对象的一般水平,它是描述数据集中程度的一个统计量,可以反映一组数据的一般情况,也可以用它进行不同组数据的比较,以看出整体之间的差别,可见平均数是统计中的一个重要概念,让学生学平均数的知识,不仅是为了掌握求平均数的方法,更重要的是理解平均数在统计学上的意义及对生活的作用更显重要。

一、预学-谈话导入,引出课题课的开始我拿去年期末考试蓝鑫小组和长敏小组的成绩来做比较,看哪个小组的成绩好一些,引发学生思考,如何做最公平。

学生在没有平均数的概念下,会说求两个小组的共分数,我故意找的两个小组人数不是一样多,所以这个时候学生就想到了求出平均成绩,因此引发出课题--平均数。

后面我又以即将到来的世界卫生日作为背景,学校环保小队为了打扫卫生,利用节假日的时间收集了很多的废旧塑料瓶为题,这样可以让学生感受到生活中处处都与数学相关,并且蕴含了德育的思想,教学反思《《平均数》教学反思》。

但是这一环节,可能进入主题太快,让学生还没有概念,就突然进入了课题,或者让学生复习二年级的平均分知识后再进行教学。

二、互学--小组交流,展示点拨此环节我用了小组合作的模式来教学,我在课件中自学提示中出示环保小组收集废旧塑料瓶,让学生找出平均数,学生会移动多的塑料瓶补给收集少的学生这种方法和二年级所学的平均分的方法来做,因为平均数是一个抽象的概念,此时我就引发出疑问,为什么要讲多的移给少的人?他们就得出结论:因为这样他们收集塑料瓶就能一样多。

接着我又将整个移多补少的过程展示给学生们看,让他们心里更加明确这种方法的意义。

后自学提示中这些平均数是实际数量吗,让学生区分平均数与实际数的区别,但是学生仍然还不知道平均数处于一组数字的什么水平之中,这时我就利用超链接转向小明身高140cm,到水深110cm的河里去游泳的题型来引导学生,虽然水深是110cm,但是实际上水最深的地方达到200cm,平均数并不是最高值,也不是最低值,它处于中间的一个水平。

人教版四年级《平均数》教学设计含教学反思教学内容:人教版《义务教育教科门•数学》四年级下册第八单元P90-92。

教学目标:1 .通过具体情景,让学生历经平均数产生的过程,初步理解平均数对数据的代表性意义。

2 .探索求“平均数”的基本方法,掌握求简单平均数的方法。

能根据数据确定平均数的范围。

3 .初步学会运用平均数分析与解决实际问题,根据统计结果作出简单的判断和预测,培养整理数据、分析数据的意识和能力。

4 .通过观察、比较、分析,在解决问题的过程中形成白主探索与合作交流的意识和能力,进而培养学生的分析、综合、估算的能力。

5 .浸透初步的统计思想,体会统计的作用及其价值。

教学重点:理解平均数的实际意义,掌握求平均数的方法。

教学难点:从统计原理的角度理解平均数的含义。

教学准备:课件、学习卡片、跳绳、彩笔教学过程:一、激趣导学一一初步感受平均数的意义L 10秒跳绳比赛,人数相同比输赢师:同学们。

你们喜欢体育运动吗?生:喜欢。

师:那我们来个跳绳比赛怎么样?生:好。

师:要•个•个比,估计下课也比不完,这样吧,我们分成男生队和女生队,每队各派三名同学,时间10秒,看看哪队会获胜,行吗?生:行。

师:好,交流一下,请代表上台来。

其他同学一起来当小裁判,谁愿意帮他们数数?师:准备,开始!师:请大家仔细看看。

比比,哪队获胜r?你是怎么看出来的?师:为什么可以直接比总数?(因为人数相同啊)师:看来人数相同比总数,总数多就获胜。

10秒1§魄3男生组跳绳成绩统计表J序号©②③合计个数女生组跳绳成绩统计表序号©②③合计个数I哪个队的成绩好?2.男、女套圈比赛,人数不同比输赢师:同学们,好玩吗?生:好玩!师:不仅好玩,还可以锻炼身体,这样的体育运动我们要经常做。

你看,朱老师班上的同学上周就举行了有趣的套圈比赛,一起去看看吧。

■ 男生组套圈成绩统计表女生组套圈成绩统计表嫩个队的成绩好?二师:经过了十五个回合的激战,比赛已经结束了,让我们来看看比赛成绩!看着两份成绩单, 你还能快速判断出哪一方获胜吗?(如果学生答:女生获胜。

北师大版数学四年级下册-6.4《平均数》说课稿一. 教材分析《平均数》这一节内容是北师大版数学四年级下册的一部分。

在此之前,学生已经学习了统计学的一些基本概念,如数据、图表等。

而《平均数》是对这些知识的一个扩展和深化。

通过学习平均数,学生可以更好地理解数据的集中趋势,提高他们的数据分析能力。

在本节课中,学生将学习平均数的定义、计算方法以及平均数在实际生活中的应用。

教材通过丰富的实例和活动,引导学生探究和发现平均数的性质和规律,使他们能够熟练地运用平均数解决实际问题。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的数学基础,对数据和图表有一定的认识。

他们在生活中也经常会接触到平均数,比如在分配物品、评价成绩等方面。

因此,他们对平均数并不陌生。

然而,学生对平均数的理解可能仅限于表面,他们可能认为平均数就是所有数的总和除以数的个数。

他们可能没有意识到平均数的局限性,比如当数据中有异常值时,平均数可能会受到很大的影响。

三. 说教学目标1.知识与技能:学生能理解平均数的含义,掌握计算平均数的方法,并能运用平均数解决实际问题。

2.过程与方法:学生通过探究和实践活动,培养他们的数据分析能力和团队合作精神。

3.情感态度与价值观:学生能认识到平均数在生活中的应用,培养他们对数据的敏感性和批判性思维。

四. 说教学重难点1.重点:学生能理解平均数的含义,掌握计算平均数的方法。

2.难点:学生能意识到平均数的局限性,并在实际问题中灵活运用平均数。

五. 说教学方法与手段在这节课中,我将采用探究式教学法和合作学习法。

通过引导学生自主探究和小组讨论,让他们在实践中学习和理解平均数的概念。

同时,我将利用多媒体课件和实物道具,帮助学生直观地理解平均数的含义和计算方法。

六. 说教学过程1.导入:通过一个实例,比如班级同学的体重统计,引出平均数的概念。

让学生观察和思考,如果有一名同学的体重异常高或低,会对平均数产生什么影响。

2.探究:学生分组进行探究,通过实际操作和计算,发现平均数的性质和规律。

四年级下数学《平均数与条形统计图》知识点总结归纳

一、平均数

1.定义:平均数是所有数的和除以数的个数。

2.计算方法:

•直接相加法:将所有数值相加,然后除以数值的数量。

•移多补少法:将多的数值移到较少的数值上,使所有数值相等。

1.平均数的性质:

•平均数大于或等于最小值,小于或等于最大值。

•当所有数值相等时,平均数等于所有数值中的任何一个。

•平均数可以反映一组数据的总体“平均水平”。

1.平均数的应用:

•比较不同类别的数据大小和它们之间的对比关系。

•表示数据的分布情况。

•在实际生活中,可以用平均数来估算平均水平。

二、条形统计图

1.定义:条形统计图是用直条的长短来表示相互独立的统计指标数值大小和它们

之间的对比关系。

2.制作方法:

•确定统计指标和数据。

•确定直条的分类和间隔。

•绘制直条并标注数据。

•写上标题和时间。

1.条形统计图的优点:

•可以直观地看出各类别的数据大小和它们之间的对比关系。

•可以比较不同类别的数据,便于分析和比较。

•可以表示出数据的分布情况。

1.条形统计图的局限性:

•不容易表示数据的变化趋势。

•容易受到直条间隔的影响,可能导致误导。

•如果数据量很大,制作会比较困难和繁琐。

1.条形统计图的应用:

•展示不同类别数据的数量和对比关系。

•比较不同时间段或不同地区的同类数据。

•分析数据的分布情况,了解数据的集中趋势和离散程度。

四年级数学下册期末总复习《8单元平均数与条形统计图》必记知识点一、平均数1.定义:1.平均数是一组数据的总和除以这组数据的个数所得的商。

2.公式:平均数= 总数量÷ 总份数2.意义:1.描述一组数据的整体情况或作为不同组数据进行比较的一个标准。

2.尤其在两组数据个数不相等的情况下,平均数能更好地反映一组数据的总体情况。

3.求平均数的方法:1.移多补少法:在总数不变的前提下,从多的数中拿出一部分分给少的数,使它们变成相同的数。

2.公式法:使用上述公式进行计算。

4.应用:1.比赛计分时,一般采取去掉一个最高分和一个最低分,再求剩余数据的平均数。

二、条形统计图1.定义:1.条形统计图是用直条的长短表示数量的多少,能清楚地看出数量的多少。

2.分类:1.单式条形统计图:表示单一项目的数量。

2.复式条形统计图:可以比较多个项目的数量。

3.复式条形统计图又分为纵向和横向两种形式。

3.绘制方法:1.确定单位长度表示的数量。

2.根据数据的多少画出长短不同的直条。

3.注明图例和数据。

4.注意事项:1.直条的宽度应相同,直条间的间隔应相等。

2.单位长度需统一。

3.必须标明图例。

5.应用:1.可以直观地展示不同项目之间的数量关系。

三、平均数与条形统计图的结合•在分析数据时,可以使用条形统计图来展示数据的分布情况,并通过平均数来进一步描述数据的整体情况或进行不同组数据的比较。

四、总结•平均数和条形统计图都是数学中常用的统计工具,它们能帮助我们更好地理解和分析数据。

通过掌握平均数的定义、意义和求法,以及条形统计图的绘制方法和应用,我们可以更准确地理解和表达数据中的信息。

四年级数学下册教案 6.4《平均数》北师大版一、教学目标1.了解平均数的概念及其计算方法。

2.能够利用平均数解决简单问题。

3.培养学生对数据的观察能力和运算能力。

4.善于运用推理、归纳和分析解决实际问题。

二、教学内容《平均数》三、教学重点1.平均数的概念及其计算方法。

2.平均数在日常生活中的应用。

四、教学难点1.对实际问题进行分析并运用平均数解决问题。

五、教学方法1.讲授法:让学生了解平均数的概念、计算方法以及在日常生活中的应用。

2.练习法:通过练习,让学生熟练掌握平均数的计算方法。

3.问答法:通过问答活动进行知识点的巩固。

六、教学过程1.导入环节通过简单的生活场景故事,引导学生对平均数的概念进行初步了解。

比如,小明去超市买菜,他买了3斤、4斤、5斤、2斤和1斤的蔬菜,那么他买的蔬菜的平均数是多少?2.新课讲解1.定义:平均数就是一个数据集合中所有数的和除以数量。

2.计算方法:用数据的和除以数据的数量。

> 例如 3, 4, 5, 2, 1 这五个数字的平均数是(3+4+5+2+1)÷5=3。

3.让学生做几道简单的平均数计算题。

3.巩固练习1.给学生一组数据,让学生自己计算平均数。

2.给学生几个实际问题,让学生运用平均数解决问题。

–例如:小学校图书馆有10万册图书,今年上半年新增了5万册,下半年新增了8万册,那么今年全年图书馆新增的图书数量的平均值是多少?4.课堂小结通过本节课的学习,让学生了解什么是平均数,掌握平均数的计算方法。

激发学生对数学学习的兴趣,让学生善于发现数学在日常生活中的应用。

七、教学反思1.本节课通过简单的生活场景故事,引导学生对平均数的概念进行初步了解,使学生更好地理解了平均数的定义。

2.通过一些有趣的实际问题,让学生能够善于运用平均数解决问题,并能够很好地把数学知识运用到生活中。

3.教学中讲解平均数的计算方法,要讲清楚,让学生一步步掌握计算方法。

四下《平均数》教学设计4篇四下《平均数》教学设计【教学内容】人教版义务教育教科书数学四年级下册第八单元第一课时平均数(P90-92)【教学目标】1.在具体问题情境中感受求平均数产生的价值,通过分析和思考体会平均数的意义,发展统计观念,积累分析和处理数据的方法和经验。

2.掌握并选择合适的方法求一组数据的平均数(结果是整数),在具体问题解决中初步体会平均数的敏感性和极端数据对平均数的影响。

3.进一步发展学生的思维能力,增强与同伴交流的意识与能力,体验运用知识解决问题的乐趣。

【教学重点】掌握并选择合适的方法求一组数据的平均数【教学难点】理解平均数的意义【教学预设流程】一、创设情境,激趣导入。

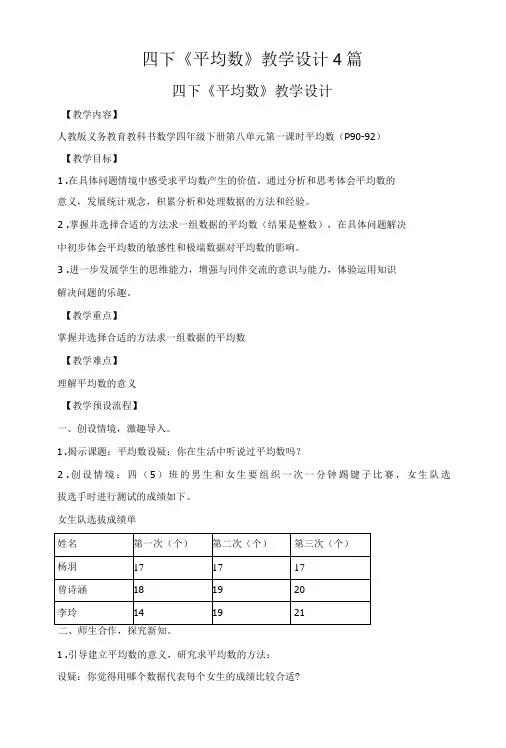

1.揭示课题:平均数设疑:你在生活中听说过平均数吗?2.创设情境:四(5)班的男生和女生要组织一次一分钟踢键子比赛,女生队选拔选手时进行测试的成绩如下。

女生队选拔成绩单二、师生合作,探究新知。

1.引导建立平均数的意义,研究求平均数的方法:设疑:你觉得用哪个数据代表每个女生的成绩比较合适?引导解疑:杨羽一一17个曾诗涵——19个(移多补少)李玲一一18个(合并均分)2.引导进一步理解平均数的意义:设疑:19个和18个能分别代表曾诗涵和李玲每次踢健子的水平吗?解疑:(1)独立思考,同桌讨论。

(2)组织交流,相机引导:平均数代表一组数据的一般水平,平均数的虚拟性。

三、巩固练习,应用新知。

1.请比较男生队和女生队的比赛成绩,哪个队的成绩更好?(1)看了这个比赛成绩单?你有什么想法?(人数不同,不公平)(2)设疑:该怎么办?(学生独立思考完成后交流)(3)小结:平均数的在学习、工作和生活中的价值。

2.参加踢健子比赛的5名男生年龄如下王小飞:10岁刘东:9岁李雷:10岁谢明明:11岁孙奇:10岁(1)他们的平均年龄是多少岁?(2)如果40岁的姚老师也加入踢健子游戏中,那么六人的平均年龄是多少岁?(3)计算完毕你有什么想法?(要点:平均数的敏感性及极端数据对平均数的影响)3.判断说理:王小飞身高1. 4米,一定可以安全趟过一条平均水深1.2米的小河。

四年级下册数学《平均数》教案学情及教材分析:学生在三年级已经学过简单的统计表,本节课是把已学的统计知识和认识平均数结合起来,学会求平均数的基本方法移多补少,引导学生进一步体会到平均数是解决问题的有效方法之一,以帮助学生灵活运用平均数的知识解决生活中的实际问题,并通过多种练习让学生加深对平均数意义的多角度理解和先求和再平分的求平均数一般方法的掌握。

从整个小学阶段的数学学习来看,平均数是一个持续的学习内容,今后还要学习稍复杂的平均数以及其他常见的统计量。

因此,我觉得这节课的目的不仅仅是让学生学会求简单的平均数,更要引导学生从数据处理分析的角度把握求平均数的方法,体会平均数的意义,用平均数进行比较,描述分析一组数据的状况和特征,感受平均数的应用价值。

本节课是在学习认识简单统计表和条形统计图的基础上,教学最基础的数据整理分析,平均数的知识为今后进一步学习统计数据的分析和整理打下基础,新教材明显地加重了对平均数意义理解的份量,突出了平均数的统计学意义,既平均数反映了一组数据的整体水平。

教学目标:1、在具体情境中,通过实践操作和思考体会平均数的意义,能用自己的语言解释其意义,体会平均数的作用,感受求平均数是解决一些实际问题的需要,能计算平均数。

2、运用平均数的知识解释简单生活现象、解决简单实际问题,进一步积累分析和处理数据的方法,发展统计概念。

3、在活动中,进一步增强与他人交流的意识和能力,体验运用已学的统计知识解决问题的兴趣,建立学习数学的信心。

教学重点:理解平均数的实际意义,掌握求平均数的方法。

教学难点:体会平均数的特征,用平均数解释简单的生活现象。

一、谈话引入,激发兴趣你乘车买票吗?六岁以前买票吗?你对乘车是否买票这方面的常识了解吗?我们把1、2米这条线叫“儿童乘车免票线”。

看,就是这条线,经过相关部门研究决定,六岁以下儿童乘车免票线为1、2米。

你知道怎么去确定这个标准吗?调查谁?如果数据来了,有高的,有矮的,如何处理?让我们一起通过这节课的学习来解决这些问题。

四年级数学下册《平均数》常考应用题(1)小明期末考试语文、数学、英语三门的平均分是92分,其中语文88分,数学95分,小明的英语多少分?92×3=276分,276-88-95=93分。

(2)小明期末考试语文、数学两门的平均分是96分,其中英语93分,小明三门科目的平均分是多少?96×2=192分,(192+93)÷3=95分。

(3)小华跳绳,每一次跳了67下,第二次跳了76下,他要想跳三次的平均成绩达到80下,那么小华第三次至少要跳多少下?80×3=240下,240-67-76=97下。

(4)小华跳绳,每一次跳了67下,第二次跳了76下,第三次跳了97下,小华三次跳绳的平均成绩是多少下?67+76+97=240下,240÷3=80下。

(5)少先队员种树,第一天种了180棵树,第二天、第三天共种了315棵树,平均每天种树多少棵?180+315=495棵,495÷3=165棵。

(6)少先队员种树,种了3天,第一天种了180棵树,第二天种了170棵树,三天平均每天种树166棵,第三天种树多少棵?180+170+166=516棵,516÷3=172棵。

(7)修路队修一条公路,前3天一共修路4400米,后5天平均每天修路1600米,修路队这8天平均每天修路多少米?1600×5=8000米,(8000+4400)÷3=4133米。

(8)修路队修一条公路,前3天平均每天修路1200米,后5天平均每天修路1600米,修路队这8天平均每天修路多少米?1200×3=3600米,1600×5=8000米,(3600+8000)÷3=3866米。

(9)小强读一本故事书,前4天每天读25页,以后每天读30页,又读了6天才读完这本故事书,小强平均每天读多少页?25×4=100页,30×6=180页,(100+180)÷(6+4)=28页。

《平均数》是人教版数学教材四年级下册第八单元例1、例2的学习内容。

小学数学所认识的平均数指算术平均数,就是一组数据的和除以份数所得的商,反映的是一组数据的整体水平,具有代表性、虚拟性和敏感性等特性。

在此之前,学生已学习了分类与整理、数据的收集整理,有对数据进行简单收集与整理的学习经验,具有初步的数据意识,掌握了平均分和除法运算的含义。

但是,平均数对于学生来说是一个全新的概念,所以应着重让学生理解平均数的意义,并在此基础上掌握计算平均数的方法。

二、教学目标1.在具体的情境中认识平均数,理解平均数的意义,了解平均数的特点和作用,会计算简单数据的平均数。

2.能运用平均数的知识解释简单的生活现象和解决简单的实际问题,进一步积累分析和处理数据的方法,发展统计观念。

3.体会数学与生活的密切联系,体验运用数学知识解决问题的乐趣,培养学生善于观察、勤于思考、勇于探索的习惯。

三、教学重难点教学重点:掌握求平均数的方法。

教学难点:理解平均数的意义。

四、教学过程(一)创设情境,引入新课居家学习期间同学们缺乏体育锻炼。

于是,复学后,学校打算举办一场别开生面的趣味运动会。

其中一分钟掷球比赛吸引了四年级的同学。

四1班的张林和其他三名同学进行了一场团体训练赛。

从图中,你能找到哪些数学信息?预设:这队共有四个人,其中张林投中8个,赵琦投中5个,李一博投中11个,王佳硕投中9个。

师:观察分析是学习数学的一个重要途径,会提问题是学好数学的开始。

我们获得了这么多的信息。

你能提出一个和平均数有关的数学问题吗?预设:第一小组平均每人投中多少个球?师:这个问题要求的就是“平均数”。

会解决这个问题吗?【设计意图:根据实际情况,创设召开趣味运动会的情境,自然巧妙地引入新课。

特别是让学生自主提问,开放了课堂,发散了思维,同时也明确了本课的学习目标。

】(二)自主探索,建构意义 1.探索平均数的求法。

请大家用自己喜欢的方法解决,在练习纸上写出你的答案。