GBT151-2014年热交换器讲解

- 格式:doc

- 大小:20.76 MB

- 文档页数:53

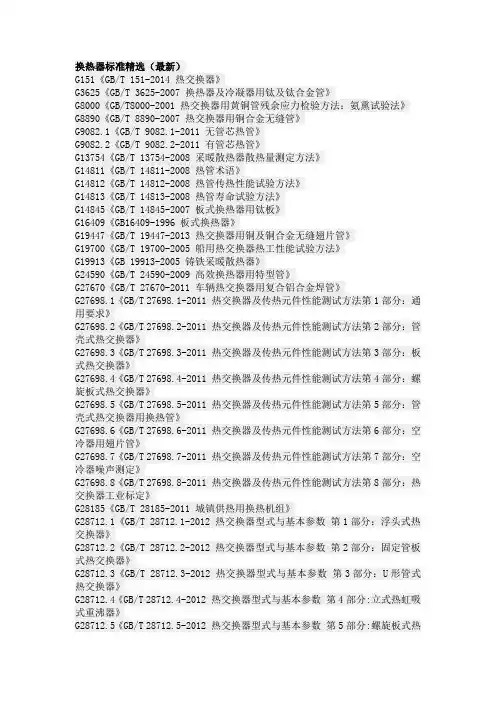

换热器标准精选(最新)G151《GB/T151-2014热交换器》G3625《GB/T3625-2007换热器及冷凝器用钛及钛合金管》G8000《GB/T8000-2001热交换器用黄铜管残余应力检验方法:氨熏试验法》G8890《GB/T8890-2007热交换器用铜合金无缝管》G9082.1《GB/T9082.1-2011无管芯热管》G9082.2《GB/T9082.2-2011有管芯热管》G13754《GB/T13754-2008采暖散热器散热量测定方法》G14811《GB/T14811-2008热管术语》G14812《GB/T14812-2008热管传热性能试验方法》G14813《GB/T14813-2008热管寿命试验方法》G14845《GB/T14845-2007板式换热器用钛板》G16409《GB16409-1996板式换热器》G19447《GB/T19447-2013热交换器用铜及铜合金无缝翅片管》G19700《GB/T19700-2005船用热交换器热工性能试验方法》G19913《GB19913-2005铸铁采暖散热器》G24590《GB/T24590-2009高效换热器用特型管》G27670《GB/T27670-2011车辆热交换器用复合铝合金焊管》G27698.1《GB/T27698.1-2011热交换器及传热元件性能测试方法第1部分:通用要求》G27698.2《GB/T27698.2-2011热交换器及传热元件性能测试方法第2部分:管壳式热交换器》G27698.3《GB/T27698.3-2011热交换器及传热元件性能测试方法第3部分:板式热交换器》G27698.4《GB/T27698.4-2011热交换器及传热元件性能测试方法第4部分:螺旋板式热交换器》G27698.5《GB/T27698.5-2011热交换器及传热元件性能测试方法第5部分:管壳式热交换器用换热管》G27698.6《GB/T27698.6-2011热交换器及传热元件性能测试方法第6部分:空冷器用翅片管》G27698.7《GB/T27698.7-2011热交换器及传热元件性能测试方法第7部分:空冷器噪声测定》G27698.8《GB/T27698.8-2011热交换器及传热元件性能测试方法第8部分:热交换器工业标定》G28185《GB/T28185-2011城镇供热用换热机组》G28712.1《GB/T28712.1-2012热交换器型式与基本参数第1部分:浮头式热交换器》G28712.2《GB/T28712.2-2012热交换器型式与基本参数第2部分:固定管板式热交换器》G28712.3《GB/T28712.3-2012热交换器型式与基本参数第3部分:U形管式热交换器》G28712.4《GB/T28712.4-2012热交换器型式与基本参数第4部分:立式热虹吸式重沸器》G28712.5《GB/T28712.5-2012热交换器型式与基本参数第5部分:螺旋板式热交换器》G28712.6《GB/T28712.6-2012热交换器型式与基本参数第6部分:空冷式热交换器》3G28713.1《GB/T28713.1-2012管壳式热交换器用强化传热元件第1部分:螺纹管》G28713.2《GB/T28713.2-2012管壳式热交换器用强化传热元件第2部分:不锈钢波纹管》G28713.3《GB/T28713.3-2012管壳式热交换器用强化传热元件第3部分:波节管》G29039《GB29039-2012钢制采暖散热器》G29463.1《GB/T29463.1-2012管壳式热交换器用垫片第1部分:金属包垫片》G29463.2《GB/T29463.2-2012管壳式热交换器用垫片第2部分:缠绕式垫片》G29463.3《GB/T29463.3-2012管壳式热交换器用垫片第3部分:非金属软垫片》G29464《GB/T29464-2012两相流喷射式热交换器》G29465《GB/T29465-2012浮头式热交换器用外头盖侧法兰》G29466《GB/T29466-2012板式热交换器机组》G30059《GB/T30059-2013热交换器用耐蚀合金无缝管》G30261《GB/T30261-2013制冷空调用板式热交换器火用效率评价方法》G30262《GB/T30262-2013空冷式热交换器火用效率评价方法》G31565《GB/T31565-2015热交换器用钢板搪瓷边缘覆盖率的测定》CB1036《CB/T1036-1997船用板式热交换器》CB3961《CB/T3961-2004船用热交换器设计计算方法》NB47004(合)《NB/T47004~47006-2009板式热交换器/板式蒸发装置/铝制板翅式热交换器》NB/T47004-2009板式热交换器NB/T47005-2009板式蒸发装置NB/T47006-2009铝制板翅式热交换器NB47007《NB/T47007-2010(JB/T4758)空冷式热交换器》J4714《JB/T4714~4723-1992压力容器换热器》(共10项)J4740《JB/T4740-1997空冷式换热器型式与基本参数》J4751《JB/T4751-2003螺旋板式换热器》J7261《JB/T7261-1994铝制板翅式换热器技术条件》J7262《JB/T7262-1994铝制板翅式换热器型号编制方法》J7356《JB/T7356-2005列管式油冷却器》J8701《JB/T8701-1998制冷用板式换热器》J10379《JB/T10379-2002换热器热工性能和流体阻力特性通用测定方法》J10523《JB/T10523-2005管壳式换热器用横槽换热管》J11248《JB/T11248-2012金属复合翅片管对流散热器技术规范》J11249《JB/T11249-2012翅片管式换热设备技术规范》J50017《JB/T50017-1999铝制板翅式换热器产品质量分等》HG3181《HG/T3181-2009高频电阻焊螺旋翅片管》HG3187《HG/T3187-2012矩形块孔式石墨换热器》HG4172《HG/T4172-2011管壳式聚四氟乙烯换热器》HG4174《HG/T4174-2011超纯PFA列管加强式换热器》HG20537《HG/T20537.1~4-1992奥氏体不锈钢焊接钢管》HG21503《HG21503-1992钢制固定式薄板列管式换热器》SH3119《SH/T3119-2000石油化工钢制套管换热器设计规范》SH3418《SH/T3418-2007石油化工换热器钢制鞍式支座技术条件》SH3420《SH/T3420-2007石油化工管式炉用空气预热器通用技术条件》SH3532《SH/T3532-2005石油化工换热设备施工及验收规范》SH3540《SH/T3540-2007钢制换热设备管束复合涂层施工及验收规范》JG2《JG2-2007钢制板型散热器》JG3《JG3-2002采暖散热器灰铸铁柱型散热器》JG4《JG4-2002采暖散热器灰铸铁翼型散热器》JG143《JG/T143-2002采暖散热器:铝制柱翼形散热器》JG148《JG/T148-2002钢管换热器》JG220《JG220-2007铜铝复合柱翼型散热器》JG221《JG/T221-2007铜管对流散热器》JG293《JG293-2010压铸铝合金散热器》JG409《JG/T409-2013供冷供暖用辐射板换热器》JG3047《JG/T3047-1998灰铸铁柱翼型散热器》CJ163《CJ/T163-2002导流型容积(或半容积)式水加热器》CJ191《CJ/T191-2004板式换热机组》CJ467《CJ/T467-2014半即热式换热器》YB4103《YB/T4103-2000换热器用焊接钢管》YS446《YS/T446-2011钎焊式热交换器用铝合金复合箔、带材》YS749《YS/T749-2011电站冷凝器和热交换器用钛-钢复合管板》DL742《DL/T742-2001冷却塔塑料部件技术导则》API Std661《API Std661-2002炼油通用操作空冷式热交换器》(中文版) API Std662《API Std662-2002炼油厂通用板式换热器》(中文版)。

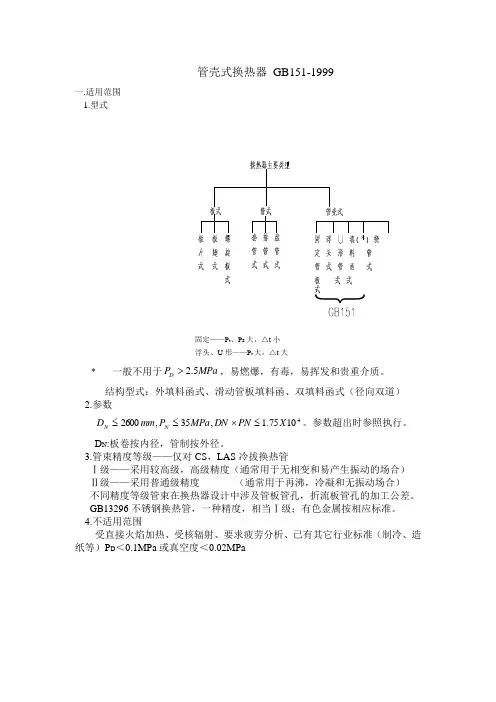

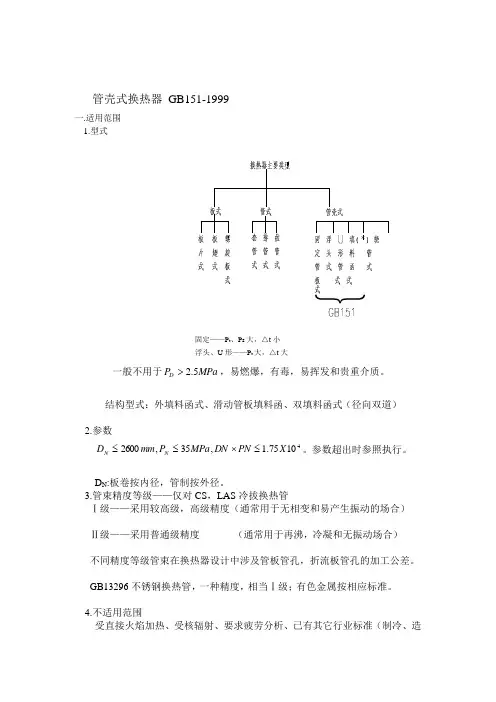

管壳式换热器 GB151-1999一.适用范围 1.型式固定——P t 、P S 大,△t 小浮头、U 形——P t 大,△t 大*一般不用于MPa P D 5.2>,易燃爆,有毒,易挥发和贵重介质。

结构型式:外填料函式、滑动管板填料函、双填料函式(径向双道) 2.参数41075.1,35,2600X PN DN MPa P mm D N N ≤⨯≤≤。

参数超出时参照执行。

D N :板卷按内径,管制按外径。

3.管束精度等级——仅对CS ,LAS 冷拔换热管Ⅰ级——采用较高级,高级精度(通常用于无相变和易产生振动的场合) Ⅱ级——采用普通级精度 (通常用于再沸,冷凝和无振动场合) 不同精度等级管束在换热器设计中涉及管板管孔,折流板管孔的加工公差。

GB13296不锈钢换热管,一种精度,相当Ⅰ级;有色金属按相应标准。

4.不适用范围受直接火焰加热、受核辐射、要求疲劳分析、已有其它行业标准(制冷、造纸等)P D <0.1MPa 或真空度<0.02MPa+二.引用标准1.压力容器安全技术监察规程——监察范围,类别划分*等*按管、壳程的各自条件划类,以其中类别高的为准,制造技术可分别要求。

*壳程容积不扣除换热管占据容积计,管程容积=管箱容积+换热管内部容积。

壳程容积=内径截面积X管板内侧间长度。

2. GB150-1998《钢制压力容器》——设计界限、载荷、材料及许用应力、各受压元件的结构和强度计算。

3.有关材料标准。

管材、板材、锻件等4.有关零部件标准。

封头、法兰(容器法兰、管法兰)紧固件、垫片、膨胀节、支座等三.设计参数1.有关定义同GB1502.设计压力Mpa分别按管、壳程设计压力,并取最苛刻的压力组合(一侧为零或真空)。

管板压差设计仅适用确能保证管、壳程同时升降压,如1)自换热 2)Pt P s均较高,操作又能绝对保证同时升降压。

3.设计温度℃0℃以上,设计温度≥最高金属温度。

0℃以下,设计温度≤最低金属温度。

《热交换器》作者:来源:《品牌与标准化》2015年第06期《热交换器》标准编号:GB/T 151-2014范围:本标准规定了金属制热交换器的通用要求,并规定了管壳式热交换器材料、设计、制造、检验、验收及安装、使用的要求。

本标准的通用要求适用于管壳式热交换器及其他结构型式热交换器,本标准的所有内容适用于管壳式热交换器。

本标准适用的设计压力:a)管壳式热交换器的设计压力不大于35Mpa;b)其他结构型式热交换器的设计压力按相应引用标准确定。

本标准适用的设计温度:a)钢材不得超过GB 150.2-2011列入材料的允许使用温度范围;b)其他金属材料按相应引用标准中列入材料的允许使用温度确定。

本标准中管壳式热交换器适用的公称直径不大于4000mm,设计压力(MPa)与公称直径(mm)的乘积不大于2.7X104。

超出该条范围的管壳式热交换器,可参照本标准进行建造。

本标准不适用于下列热交换器:a)直接火焰加热的热交换器;b)烟道式余(废)热锅炉;c)核能装置中存在中子辐射损伤失效风险的热交换器;d)非金属制热交换器;e)制冷空调行业中另有国家标准或行业标准的热交换器。

热交换器界定范围:a)热交换器与外部管道连接;b)接管、人孔、手孔等的承压封头、平盖及其紧固件;c)非受压元件与受压元件的连接焊缝;d)直接连接在热交换器上的非受压元件如支座、垫板等;e)安装在热交换器上的超压泄放装置。

发布/实施日期:2014-12-05/2015-05-01发布单位:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会标准修订状况:本标准代替GB 151-1999《管壳式换热器》。

标准修订内容:本标准与GB 151-1999相比,主要技术变化如下:——修改了标准名称,扩大了标准适用范围;——修订了管壳式热交换器的适用参数范围;——增加了热交换器传热计算的基本要求;——提高了管壳式换热器管束的尺寸精度要求;——修订了换热管与管板的连接;——修订了单管板设计计算,增加了双管板设计计算;——增加了附录A“标准的符合性声明及修订”;——将GB 151-1999附录F“壁温计算”修订为附录B“管壳式热交换器传热计算”;——修订了附录C“流动诱发振动”;——增加了附录D“常见流体的物理性质数据”;——增加了附录E“污垢热阻”;——增加了附录F“金属导热系数”。

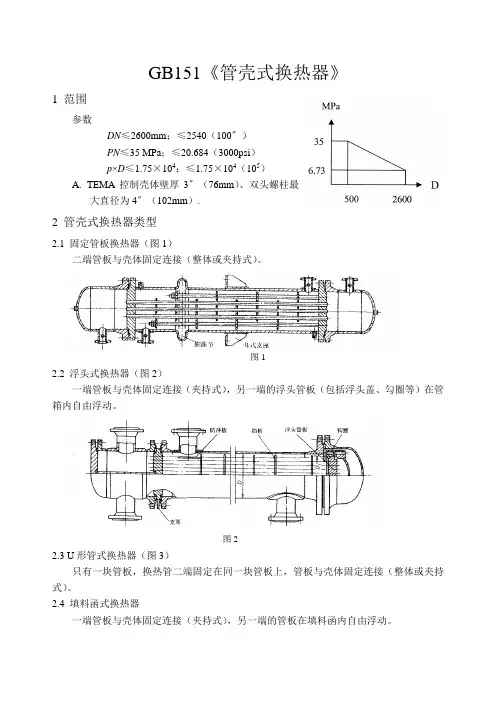

GB151《管壳式换热器》1 范围参数DN≤2600mm;≤2540(100〞)PN≤35 MPa;≤20.684(3000psi)p×D≤1.75×104;≤1.75×104(105)A.TEMA控制壳体壁厚3〞(76mm)、双头螺柱最大直径为4〞(102mm).2 管壳式换热器类型2.1 固定管板换热器(图1)二端管板与壳体固定连接(整体或夹持式)。

图12.2 浮头式换热器(图2)一端管板与壳体固定连接(夹持式),另一端的浮头管板(包括浮头盖、勾圈等)在管箱内自由浮动。

图22.3 U形管式换热器(图3)只有一块管板,换热管二端固定在同一块管板上,管板与壳体固定连接(整体或夹持式)。

2.4 填料函式换热器一端管板与壳体固定连接(夹持式),另一端的管板在填料函内自由浮动。

图31)外填料函式换热器(图4)图4适用设备直径在DN700mm以下,且操作压力和操作温度也不宜过高,一般用于p≤2.0MPa场合。

2)单填料函式换热器(图5)在填料内侧密封处,管壳程介质间仍会产生串流现象,不适用管壳程介质不允许混合的场合。

3)双填料函式换热器(图6)该结构以内圈为主要密封,防止内、外漏,而以外圈以辅助密封,防止外漏,且内外密封圈之间设置泄漏引出管与低压放空总管相连。

该结构可用于有毒、易燃、易爆等介质。

2.5釜式重沸器(图7)釜式重沸器是一端管板与壳体固定连接(夹持式),另一端为U形管束或浮头管束,壳程为单(或双)斜锥具有蒸发空间的壳体,一般为管程介质加热壳程介质,故管程的温度和压力比壳体的高。

图5 图62.6双管板式换热器(图8)每一侧有二块管板,换热管的一端同时与二块管板连接。

图7 图8主要用于管程和壳程之间介质相混合后,将会产生严重后果。

但制造困难;设计要求高。

要考虑二块管板温度不同,产生不同热膨胀,从而管板的应力也不一样,易造成换热管与管板的连接失效。

1)防腐蚀:管程和壳程二介质相混合后会引起严重腐蚀。

GB/T 151—2014《热交换器》简介一、修订历程GB/T151作为压力容器标准体系中的主要标准和热交换器的基础标准,应与新版《固定压力容器安全技术监察规程》(以下简称“《固容规》”)和基础标准GB 150-2011《压力容器》相协调,并体现技术进步的变化和行业发展的实际需求。

全国锅炉压力容器标准化技术委员会于2009年提出修订工作规划,并列入国家标准修订计划。

2009年7月召开了压力容器标准体系主要修订协调安排会;2010年4月18日,GB 151修订启动会召开;2011年11月召开了标准草案首次审查会;2012年6月召开征求意见稿审查会,根据审查协调意见,形成征求意见稿。

2012年7月全国锅炉压力容器标准化技术委员会在网上公开征求意见,与此同时选择了部分设计、制造、检验单位重点征求意见。

2012年9月-12月,工作组对征求意见进行梳理、处理,形成标准审查稿。

2013年4月召开了标准送审稿审查会,对关键问题进行了充分谈论审查,与会专家原则同意标准审查稿的内容,针对送审稿提出条文意见审查,标准工作组根据会议审查意见进行修改,2013年7月召开了标准报批稿审查协调会,就标准中重点问题进行讨论确认。

2013年9月,形成报批稿。

2014年9月,国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合批准发布。

二、修订原则1、与《固容规》相协调按照特种设备法规与技术标准体系架构,TSG 80004-2009《固容规》规范压力容器安全基本要求,压力容器技术标准规范产品建造要求,本标准的修订内容应与其相协调一致。

2、与GB 150的关系GB 150《压力容器》标准作为压力容器行业的基础标准,给出压力容器建造的通用要求,包括材料、设计、制造检验与验收等内容。

GB/T 151《热交换器》从属压力容器范畴,其理论基础、安全系数、许用应力和材料选择、通用制造要求等方面与GB 150相同。

凡属于压力容器的通用内容,本标准不再赘述。

管壳式换热器 GB151-1999一.适用范围1.型式固定——P t 、P S 大,△t 小 浮头、U 形——P t 大,△t 大一般不用于MPa P D 5.2>,易燃爆,有毒,易挥发和贵重介质。

结构型式:外填料函式、滑动管板填料函、双填料函式(径向双道)2.参数41075.1,35,2600X PN DN MPa P mm D N N ≤⨯≤≤。

参数超出时参照执行。

D N :板卷按内径,管制按外径。

3.管束精度等级——仅对CS ,LAS 冷拔换热管Ⅰ级——采用较高级,高级精度(通常用于无相变和易产生振动的场合)Ⅱ级——采用普通级精度 (通常用于再沸,冷凝和无振动场合)不同精度等级管束在换热器设计中涉及管板管孔,折流板管孔的加工公差。

GB13296不锈钢换热管,一种精度,相当Ⅰ级;有色金属按相应标准。

4.不适用范围受直接火焰加热、受核辐射、要求疲劳分析、已有其它行业标准(制冷、造纸等)P D<0.1MPa或真空度<0.02MPa+二.引用标准1.压力容器安全技术监察规程——监察范围,类别划分*等按管、壳程的各自条件划类,以其中类别高的为准,制造技术可分别要求。

壳程容积不扣除换热管占据容积计,管程容积=管箱容积+换热管内部容积。

壳程容积=内径截面积X管板内侧间长度。

2. GB150-1998《钢制压力容器》——设计界限、载荷、材料及许用应力、各受压元件的结构和强度计算。

3.有关材料标准。

管材、板材、锻件等4.有关零部件标准。

封头、法兰(容器法兰、管法兰)紧固件、垫片、膨胀节、支座等三.设计参数1.有关定义同GB1502.设计压力Mpa分别按管、壳程设计压力,并取最苛刻的压力组合(一侧为零或真空)。

管板压差设计仅适用确能保证管、壳程同时升降压,如1)自换热 2)Pt P s均较高,操作又能绝对保证同时升降压。

3.设计温度℃0℃以上,设计温度≥最高金属温度。

0℃以下,设计温度≤最低金属温度。

热交换器戴季煌热交换器2015.01第一部分GB151-20141. 修改了标准名称,扩大了标准适用范围:1.1提出了热交换器的通用要求,也就是适用于其他结构型式热交换器。

并对安装、使用等提出要求。

1.2规定了其他结构型式的热交换器所依据的标准。

2. 范围:GB151-201X《热交换器》规定公称直径范围(DN≤4000mm,原为2600mm)、公称压力(PN≤35MPa)及压力和直径乘积范围(PN×DN≤2.7×104,原为1.75×104)。

并且管板计算公式推导过程的许多简化假定不符合。

也给制造带来困难。

TEMA控制壳体壁厚3〞(76mm)、双头螺柱最大直径为4〞(102mm)。

3.术语和定义3.1公称直径DN3.1.1卷制、锻制、圆筒以圆筒内直径(mm)作为换热器的公称直径。

3.1.2钢管制圆筒以钢管外径(mm)作为换热器的公称直径。

3.2公称长度LN以换热管的长度(m)作为换热器的公称长度,换热管为直管时,取直管长度;换热管为U形管时,取U 形管的直管段长度。

3.3换热面积A3.3.1计算换热面积换热面积是以换热管外径为基准,以二管板内侧的换热管长度来计算换热面积,计算得到的管束外表面积(m2);对于U形管换热器,一般不包括U形管弯管段的面积。

当需要把U形弯管部分计入换热面积时,则应使U形端的壳体进(出)口安装在U形管末端以外,以消除U形管末端流体停滞的换热损失。

3.3.2公称换热面积公称换热面积是将计算面积经圆整后的换热面积(m2),一般取整数。

4.工艺计算(新增加)4.1设计条件(用户或设计委托方应以正式书面形式向设计单位提出工艺设计条件),内容包含4.1.1操作数据:包括流量、气相分率、温度、压力、热负荷等;4.1.2物性数据:包括介质密度、比热、粘度、导热系数或介质组成等;4.1.3允许阻力降;4.1.4其他:包括操作弹性、工况、安装要求(几何参数、管口方位)等。

热交换器戴季煌热交换器2015.01第一部分GB151-20141. 修改了标准名称,扩大了标准适用范围:1.1提出了热交换器的通用要求,也就是适用于其他结构型式热交换器。

并对安装、使用等提出要求。

1.2规定了其他结构型式的热交换器所依据的标准。

2. 范围:GB151-201X《热交换器》规定公称直径范围(DN≤4000mm,原为2600mm)、公称压力(PN≤35MPa)及压力和直径乘积范围(PN×DN≤2.7×104,原为1.75×104)。

并且管板计算公式推导过程的许多简化假定不符合。

也给制造带来困难。

TEMA控制壳体壁厚3〞(76mm)、双头螺柱最大直径为4〞(102mm)。

3.术语和定义3.1公称直径DN3.1.1卷制、锻制、圆筒以圆筒内直径(mm)作为换热器的公称直径。

3.1.2钢管制圆筒以钢管外径(mm)作为换热器的公称直径。

3.2公称长度LN以换热管的长度(m)作为换热器的公称长度,换热管为直管时,取直管长度;换热管为U形管时,取U 形管的直管段长度。

3.3换热面积A3.3.1计算换热面积换热面积是以换热管外径为基准,以二管板内侧的换热管长度来计算换热面积,计算得到的管束外表面积(m2);对于U形管换热器,一般不包括U形管弯管段的面积。

当需要把U形弯管部分计入换热面积时,则应使U形端的壳体进(出)口安装在U形管末端以外,以消除U形管末端流体停滞的换热损失。

3.3.2公称换热面积公称换热面积是将计算面积经圆整后的换热面积(m2),一般取整数。

4.工艺计算(新增加)4.1设计条件(用户或设计委托方应以正式书面形式向设计单位提出工艺设计条件),内容包含4.1.1操作数据:包括流量、气相分率、温度、压力、热负荷等;4.1.2物性数据:包括介质密度、比热、粘度、导热系数或介质组成等;4.1.3允许阻力降;4.1.4其他:包括操作弹性、工况、安装要求(几何参数、管口方位)等。

4.2选型应考虑的因素4.2.1合理选择热交换器型式及基本参数,满足传热、安全可靠性及能效要求;4.2.2考虑经济性,合理选材;4.2.3满足热交换器安装、操作、维修等要求。

4.3计算热交换器工艺计算时应进行优化,提高换热效率,满足工艺设计条件要求。

需要时管壳式热交换器还应考虑流体诱发振动。

5.设计参数5.1压力5.1.1压差设计同时受管、壳程压力作用的元件,当能保证制造、开停工、及维修时都能达到按规定压差进行管、壳程同时升、降压和装有安全装置时,方可按元件承受的压差设计。

5.1.2真空设计真空侧的设计压力,应按GB150的规定,当元件一侧受真空作用,另一侧受非真空作用时,其设计压力应为两侧设计压力之和,即为最苛刻的压力组合。

5.1.3试验压力试验压力p T =1.25[σ]/[σ]t ,当容器元件所用材料不同时,应取各元件材料的[σ]/[σ]t 比值中最小者。

外压容器和真空容器以内压进行压力试验。

1)当p t <p s 时,各程分别按上述办法试压。

当p t (或p s )为真空时,则p s +0.1(或p t +0.1)再乘以规定值。

2)当p t >p s 时,壳程试验压力按管程试验压力。

5.2温度5.2.1设计温度换热器在正常的工作情况下,设定的元件金属温度(沿元件金属横截面的温度平均值),它与设计压力一起作为设计载荷条件,设计温度不得低于元件金属在工作状态下可能达到的最高温度,对于0℃以下的金属温度,设计温度不得高于元件金属可能达到的最低温度。

管程设计温度是指管程的管箱设计温度。

非换热管的设计温度。

对于同时受两程温度作用的元件可按金属温度确定设计温度,也可取较高侧设计温度。

在任何情况下元件金属的温度不得高于材料允许使用的温度。

5.2.2元件金属温度确定。

5.2.2.1传热计算求得 1)换热管壁温t t热流体热量通过管壁传给冷流体(图1)。

换热管壁温t t()tc th t t t t +=21(1) 2)壳体圆筒壁温t s 图1壳体圆筒壁温计算与换热管壁温相同,不同的地方圆筒外为大气温度,有保温的基本是圆筒外壁温度。

5.2.2.2已使用的同类换热器上测定5.2.2.3根据介质温度并结合外部条件确定。

6. 厚度附加量6.1钢材厚度负偏差 6.2腐蚀裕量的规定根据预期的容器寿命和介质对金属材料的腐蚀速率确定。

各元件受到的腐蚀程度不同时,可采用不同的腐蚀裕量,(表1)。

表1腐蚀率 无腐蚀 轻微腐蚀 有腐蚀 严重腐蚀 毫米/年<0.050.05~0.50.5~1.5>1.56.3腐蚀裕量的考虑原则6.3.1各元件受到的腐蚀程度不同时,可采用不同的腐蚀裕量。

6.3.2考虑两面腐蚀的元件:管板、浮头法兰、球冠形封头、分程隔板。

6.3.3考虑内表面腐蚀的元件:管箱平盖、凸形封头、管箱、壳体、容器法兰和管法兰的内径面上。

6.3.4管板和平盖上开槽时:当腐蚀裕量大于槽深时,要加上两者的差值。

6.3.5不考虑腐蚀裕量的元件:换热管、钩圈、浮头螺栓、拉杆、定距管、拆流板、支持板、纵向隔板。

当腐蚀裕量很大时也要考虑。

7.焊接接头分类(增加)与焊接接头系数。

对于换热管与管板连接的内孔焊,进行100%射线检测时焊接接头系数φ=1.0,局部射线检测时焊接接头系数φ=0.85,不进行射线检测时焊接接头系数φ=0.6。

8.泄露试验泄露试验的种类和要求应在图样上注明。

9.材料和防腐换热器用钢材除采用GB150.2中所规定的材料外,作为GB151换热器的零部件还需要作进一步考虑。

9.1管板、平盖管板、平盖一般情况用锻件优于用钢板,但用锻件的成本要高很多,故在条件不苛刻时,用板材作管板、平盖依然很多。

一般规定如下:1)钢板厚度δ>60mm时,宜采用锻件。

2)带凸肩的管板、内孔焊管板和管箱平盖采用轧制板材直接加工制造时,碳素钢、低合金钢厚度方向性能级别不应低于GB/T5313-2010(厚度方向性能管板)中的Z35级,并在设计文件上提出附件检验要求。

3)采用钢板作管板和平盖时,厚度大于50mm的Q245R、Q345R,应在正火状态下使用。

9.2复合结构的管板、平盖管板、平盖可采用堆焊或爆炸复合结构,当管程压力不是真空状态时,平盖亦可采用衬层结构。

9.2.1堆焊结构用堆焊制作的管板与平盖,其覆层与基层的结合是最好的,但堆焊的加工难度大,中间检验、最终检验及热处理的要求高,堆焊一般有手工堆焊和带极堆焊两种方法。

(1)管板堆焊结构:其覆层完全可计入管板的有效厚度(以许用应力比值折算),与换热管连接采用强度焊时,有充分的能力来承受换热管的轴向剪切载荷。

(2)常用带分程隔板槽管板堆焊结构见图2。

单管程不带分程隔板槽的管板堆焊层大于或等于8mm。

(a)正确结构图(b)错误结构图图2(3)管板堆焊技术要求:9.2.2爆炸、轧制复合板管板和平盖采用的复合板等级要求见表2。

表2标准元件管板平盖NB/T47002.1-2010《压力容器用爆炸焊接复合板第1部分:不锈钢—钢复合板》剪切强度≥210MPa1级,结合率100%剪切强度≥210MPa3级,结合率≥95%NB/T47002.2-2010《压力容器用爆炸焊接复合板第2部分:镍—钢复合板》剪切强度≥210MPa1级,结合率100%剪切强度≥210MPa3级,结合率≥95%NB/T47002.3-2010《压力容器用爆炸焊接复合板第3部分:钛─钢复合板》剪切强度≥140MPa1级,结合率100%剪切强度≥140MPa3级,结合率≥95%NB/T47002.4-2010《压力容器用爆炸焊接复合板第4部分:铜—钢复合板》剪切强度≥100MPa1级,结合率100%剪切强度≥100MPa3级,结合率≥95%9.2.3规定了不得使用的衬层复合结构:9.2.4管板复合结构的评价堆焊复合:其覆层完全可计入管板的有效厚度(以许用应力比值折算),与换热管连接采用强度焊时,有充分的能力来承受换热管的轴向剪切载荷。

爆炸复合:采用标准中1级的复合钢板时,覆层是否计入管板有效厚度由设计者自行决定(钛、铜覆层不能计入管板有效厚度内),但管板覆层与换热管的强度焊,可以承受换热管的轴向剪切载荷。

9.3有色金属9.3.1铝及铝合金(1)设计参数:p≤16MPa,含镁量大于或等于3%的铝和铝合金,-269℃≤t≤65℃,其他牌号的铝和铝合金,-269℃≤t≤200℃;(2)在低温下,具有良好的塑性和韧性;(3)有良好的成型及焊接性能;(4)铝和空气中的氧迅速生成Al2O3薄膜,故在空气和许多化工介质中有着良好的耐蚀性。

9.3.2铜和铜合金(1)设计参数:p≤35MPa;(2)纯铜:t≤200℃;铜合金:一般的铜合金在200℃,但铁白铜管的性能稳定,可用到400℃。

(3)具有良好的导热性能及低温性能;(4)具有良好的成型性能,但焊接性能稍差。

9.3.3钛和钛合金(1)设计参数:p≤35MPa,t≤315℃,钛—钢复合板t≤350℃;(2)密度小(4510kg/m3),强度高(相当于Q245R);(3)有良好的低温性能,可用到-269℃;(4)钛-钢不能焊,且铁离子对钛污染后会使耐腐蚀性能下降;(5)表面光滑,粘附力小,且表面具有不湿润性,特别适用于冷凝;(6)钛是具有强钝化倾向的金属,在空气或氧化性和中性水溶液中迅速生成一层稳定的氧化性保护膜,因而具有优异的耐蚀性能。

(7)用于制造压力容器壳体时,应在退火状态下使用。

9.3.4镍和镍合金(1)设计参数:p≤35MPa;(2)有良好的低温性能,可用到-269℃;(3)具有良好的耐腐蚀性能;(4)具有良好的成型性能。

(5)用于制造压力容器受压元件时,应在退火或者固溶状态下使用。

9.3.5锆及锆合金(1)设计参数:p≤35MPa;(2)有良好的低温性能,可用到-269℃;(3)具有良好的耐腐蚀性能;(4)具有良好的成型性能。

9.4换热器材料9.4.1钢制无缝管提高了管壳式热交换器管束的尺寸精度要求,规定为Ⅰ级、Ⅱ级管束。

按GB150规定。

9.4.2奥氏体不锈钢焊管9.4.2.1 p≤10MPa(国外无此限制)。

9.4.2.2不得用于极度危害或高度介质。

9.4.2.3钢管应逐根进行涡流检测,对比样管人工缺陷应符合GB/T 7735 中验收等级B 的规定。

9.4.2.4奥氏体不锈钢焊管的焊缝系数φ=0.85。

9.4.3强化传热管实践证明在蒸发、冷凝、冷却及无相变传热过程中,采用适当的强化传热管,将会起到显著的强化传热的效果,但如果选择不当,反而会适得其反。

一般的强化传热管有螺纹管(整体低翘片管)、波纹管、波节管(GB/T28713.1~.3),以及特型管(GB/T24590)。

此外应用较多的还有:1)用于无相变传热:螺旋槽管、横槽管、缩放管、内翘片管及内插入管等。