中国建筑文化中祠堂建筑的特点及风格

- 格式:docx

- 大小:1.79 MB

- 文档页数:5

关于祠堂的描写祠堂,是中国传统文化中的重要组成部分,承载着家族的情感、历史的记忆和文化的传承。

它不仅是祭祖的场所,更是家族凝聚力的象征,代表着家族的尊严和传统。

在古代,祠堂往往是家族成员共同聚集的地方,举行祭祖仪式、开家庙会、传承家谱等重要活动。

走进祠堂,首先映入眼帘的是宏伟壮丽的牌坊,上书“家族宗祠”四个金字,彰显着家族的尊严和荣耀。

牌坊两侧是对称布局的祭坛,祭坛上供奉着祖先牌位和各种祭品,薰香缭绕,气氛庄严肃穆。

祭坛前方是祠堂的主体建筑,通常为一个二进院落,院内种满了参天古树,环境清幽宁静。

祠堂的建筑风格多样,有的仿古建筑,有的现代化设计,但无论何种风格,都保留了祠堂独特的氛围和神秘感。

门楼上悬挂着巨大的家训匾额,上书家训格言,警示后人不忘本、传承家风。

门楼两侧是对联,字迹端庄工整,体现出祠堂主人的文化修养和家族的底蕴。

进入祠堂内部,首先映入眼帘的是祠堂的主厅,主厅正中摆放着祖宗牌位,左右是祖先画像,画像栩栩如生,神态庄重。

主厅两侧是对称布局的厢房,厢房内装饰豪华,摆放着古董家具和各种祭祀用品。

主厅正中是祭台,祭台上摆放着祭器、香炉和祭品,四周是绘有神话故事的壁画,色彩鲜艳,线条流畅。

祠堂内还有一个重要的空间,就是家谱室。

家谱室里陈列着家族的家谱册,记载了家族的来源、世系、名人事迹等重要信息。

家谱室的书架上摆放着厚厚的古籍,记录着家族的历史和传统。

家谱室内还有一些文物展示柜,展示着家族的传世珍宝,让后人了解祖辈的功绩和贡献。

祠堂不仅是祭祖的场所,更是家族文化的传承和弘扬。

在祠堂里,家族成员可以聚集在一起,共同缅怀祖先,传承家风家训,增进家族成员之间的感情。

祠堂还是学习家族历史和传统文化的重要场所,让后人明白祖先的艰辛和付出,珍惜家族的传统和文化。

祠堂是中国传统文化的重要组成部分,代表着家族的尊严和传统,是家族凝聚力的象征。

祠堂不仅承载着家族的情感和历史,更是传承和弘扬家族文化的重要场所。

祠堂的建筑风格多样,内部陈设精美,体现了家族主人的文化修养和家族的底蕴。

中国传统建筑寺庙的建筑风格与文化意义中国是一个拥有悠久历史的国家,其传统建筑文化自古以来就占据着重要的地位。

寺庙作为中国传统建筑的重要组成部分,不仅在建筑风格上独具特色,还承载着丰富的文化意义。

本文将深入探讨中国传统建筑寺庙的建筑风格与文化意义。

一、建筑风格中国传统寺庙的建筑风格主要包括宗教建筑和园林建筑两大类。

宗教建筑以佛教寺庙为代表,园林建筑则主要表现为道教寺庙和儒家祠堂。

虽然风格各异,但无一例外地都体现了中国古代建筑的特点。

1.1 宗教建筑佛教寺庙是中国最为普遍且影响最大的宗教建筑,其建筑风格独具一格。

佛寺通常由山门、天王殿、大雄宝殿、佛塔等建筑组成。

寺庙建筑注重对自然环境的融合,常常建立在具有山水优势的场所。

建筑的内部和外部结构一般采用重檐歇山顶和平顶,整体形状恢弘庄严。

1.2 园林建筑道教寺庙和儒家祠堂作为园林建筑的代表,注重体现自然山水的美感。

道教寺庙常常依山傍水,建筑布局灵活多变,注重与自然环境的相融合。

而儒家祠堂则更注重对传统文化的传承,建筑造型简洁大方,体现了儒家思想的平和与宽容。

二、文化意义中国传统建筑寺庙除了在风格上有所体现之外,更重要的是其所代表的文化意义和价值。

寺庙建筑在中国文化中扮演着重要的角色,体现了诸多思想理念和宗教信仰。

2.1 宗教信仰佛寺作为宗教场所,提供了信众对佛教信仰的追寻和实践。

佛教倡导顺应自然和人伦,佛寺建筑的布局以及与自然环境的融合体现了佛教的思想内涵。

道教和儒家寺庙则更注重人与自然的和谐关系,反映了中国传统文化中的天人合一的思想。

2.2 艺术与文化寺庙建筑不仅仅是宗教场所,更是艺术与文化的结晶。

寺庙建筑的精湛工艺和独特造型代表了中国古代建筑的艺术成就。

寺庙作为文化活动的场所,还经常举办传统文化活动,如佛事法会和庙会等,从而传承和弘扬了中国的传统文化。

2.3 社会功能中国传统建筑寺庙除了满足宗教信仰和文化活动的需求之外,还承担着社会功能。

寺庙常常成为社区居民休闲娱乐的场所,也是社会关爱的重要载体。

祠堂在古代中国的文化中占有非常重要的地位。

它不仅是祭祀祖先的场所,也是家族聚会、传承文化、教育子孙的地方。

古人建造祠堂,主要是为了纪念祖先、传承家族的荣耀和传统,以及强化家族成员之间的凝聚力。

古人解读祠堂有几个方面:

1. 祭祀祖先:祠堂是供奉祖先牌位和举行祭祀活动的地方。

在古代,人们相信祖先的灵魂居住在牌位中,通过祭祀活动,可以祈求祖先的保佑和庇佑。

2. 传承家族文化:祠堂是家族历史的见证,里面供奉的祖先牌位和家族的族谱,可以帮助家族成员了解自己的根源和家族的传统。

在祭祀活动中,家族长辈会向年轻一代传授家族的历史和传统,以保持家族的连续性和一致性。

3. 教育子孙:祠堂是家族成员接受教育的地方。

在古代,家族长辈会在祠堂中举行教育仪式,向年轻一代传授道德准则、家族纪律和社会规范,以培养他们的品德和责任感。

4. 凝聚家族成员:祠堂是家族成员聚集的场所,无论是祭祀活动还是家族聚会,都可以加强家族成员之间的联系和团结。

在古代,家族成员之间的团结非常重要,可以共同应对外部威胁和维护家族利益。

古人解读祠堂是一个重要的家族象征,它代表了家族的荣誉、传统和凝聚力。

通过祭祀祖先、传承家族文化、教育子孙和凝聚家族成员,祠堂在古代中国的社会中发挥着重要的作用。

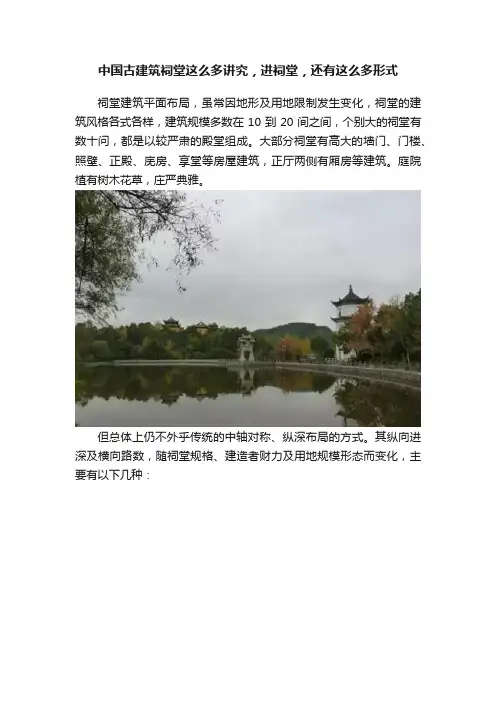

中国古建筑祠堂这么多讲究,进祠堂,还有这么多形式

祠堂建筑平面布局,虽常因地形及用地限制发生变化,祠堂的建筑风格各式各样,建筑规模多数在10到20间之间,个别大的祠堂有数十问,都是以较严肃的殿堂组成。

大部分祠堂有高大的墙门、门楼、照壁、正殿、庑房、享堂等房屋建筑,正厅两侧有厢房等建筑。

庭院植有树木花草,庄严典雅。

但总体上仍不外乎传统的中轴对称、纵深布局的方式。

其纵向进深及横向路数,随祠堂规格、建造者财力及用地规模形态而变化,主要有以下几种:

1.单进、单路祠堂

即由单座建筑(享堂)构成的祠堂,如刘猛将祠、王绂、陆羽祠,这类祠堂数量较小,是一种简式祠堂。

2.两进祠堂

即由祠门、享堂构成的祠堂,两侧或由两厢或廊道连接,近似民居院落,侧翼有时设置祠丁居住的别院附房,如陶中丞祠、周敦颐祠,这是惠山镇祠堂的主要模式之一。

3.三进祠堂

即由祠门、享堂、寝堂(或后楼)或祠门、二门(也可称仪门,其后部有时有享堂设有戏台)、享堂构成的祠堂,侧翼亦可能有祠丁居住的别院附房,前者如顾可久祠、薛中丞祠、周文恪公祠,后者如张中丞祠、原陆宣公祠,这也是惠镇祠堂的主要模式之一。

4.四进祠堂

即由祠门或门楼、二门(也可称仪门,其后部或有面向享堂的戏台)、享堂、后堂构成的祠堂,两侧可能有边路,如原华孝子祠、春申君祠、扬四褒祠、昭忠祠,此类祠为敕建的官祠,规格较高由官方定期祭祀。

5.三路四进式或边路三进式

主轴线保持三进或四进,并有左、右两路或一路,一进或二进式。

如王恩绶祠,是平面布局为最完整的三路四进式;张中丞庙为两路三进式(西路由许远殿、鲁班殿、垂花厅组成);邵宝祠为两路三进式(有北路超然堂)。

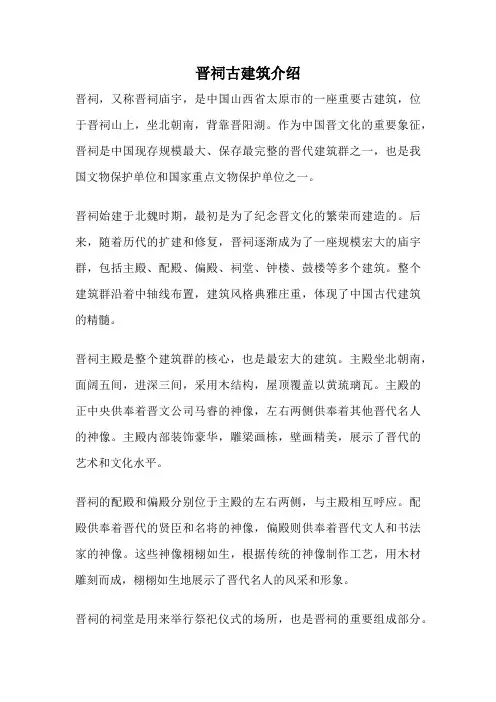

晋祠古建筑介绍晋祠,又称晋祠庙宇,是中国山西省太原市的一座重要古建筑,位于晋祠山上,坐北朝南,背靠晋阳湖。

作为中国晋文化的重要象征,晋祠是中国现存规模最大、保存最完整的晋代建筑群之一,也是我国文物保护单位和国家重点文物保护单位之一。

晋祠始建于北魏时期,最初是为了纪念晋文化的繁荣而建造的。

后来,随着历代的扩建和修复,晋祠逐渐成为了一座规模宏大的庙宇群,包括主殿、配殿、偏殿、祠堂、钟楼、鼓楼等多个建筑。

整个建筑群沿着中轴线布置,建筑风格典雅庄重,体现了中国古代建筑的精髓。

晋祠主殿是整个建筑群的核心,也是最宏大的建筑。

主殿坐北朝南,面阔五间,进深三间,采用木结构,屋顶覆盖以黄琉璃瓦。

主殿的正中央供奉着晋文公司马睿的神像,左右两侧供奉着其他晋代名人的神像。

主殿内部装饰豪华,雕梁画栋,壁画精美,展示了晋代的艺术和文化水平。

晋祠的配殿和偏殿分别位于主殿的左右两侧,与主殿相互呼应。

配殿供奉着晋代的贤臣和名将的神像,偏殿则供奉着晋代文人和书法家的神像。

这些神像栩栩如生,根据传统的神像制作工艺,用木材雕刻而成,栩栩如生地展示了晋代名人的风采和形象。

晋祠的祠堂是用来举行祭祀仪式的场所,也是晋祠的重要组成部分。

祠堂建筑形制独特,采用典型的中国传统建筑风格,屋顶覆盖以琉璃瓦,四周环绕着回廊。

祠堂内部供奉着晋代的祖先神位和文物,是研究晋代历史和文化的重要资料。

晋祠的钟楼和鼓楼是整个建筑群的两个重要标志性建筑。

钟楼位于主殿的前方,高耸入云,屋顶覆盖以黄琉璃瓦,内部悬挂着巨大的钟。

鼓楼则位于主殿的后方,供奉着巨大的鼓。

每逢重大节日或庆典活动,钟楼和鼓楼都会敲响钟鼓,引起人们的关注和参观。

晋祠建筑群的整体布局合理,建筑风格统一,展示了中国古代建筑的精髓。

其雄伟壮丽的建筑造型、精美绝伦的雕刻和绘画艺术、丰富多样的文化内涵,吸引了众多游客和学者的关注。

晋祠作为中国晋文化的重要象征,不仅具有很高的历史和艺术价值,也是人们了解晋代历史和文化的窗口。

祠堂建设方案中国传统祠堂是中华民族的文化瑰宝,承载着丰厚的历史记忆和家族情感。

为了传承和弘扬中华优秀传统文化,本文提出了一份祠堂建设方案,以期能为广大家族提供一个合适的指南。

一、背景介绍祠堂是中华民族世世代代举行祭祖、祈福的场所,承载着历史、文化和家族情感。

祠堂的建设旨在凝聚家族成员,传承家族的价值观念和传统,弘扬民族团结和文化自信。

二、建筑设计1. 建筑风格与布局祠堂的建筑风格应秉承中国传统建筑的特色,尽可能还原古代建筑的氛围。

建筑布局应以庭院为核心,分为前殿、正殿和后殿。

前殿通常用于接待客人,正殿是主要场所,用于祭祀和家族议事,后殿则可作为家族文物陈列和展示的地方。

2. 建筑材料与装饰祠堂建筑材料宜选用传统材料,如青砖和木材,以保留传统韵味。

建筑装饰方面,可以采用中国传统的彩绘和雕刻技法,展示家族的独特元素和历史渊源。

3. 祠堂环境规划为了营造宁静、庄重的祠堂氛围,应围绕祠堂建设一个安静、整洁的环境。

在祠堂周边设置适当的围墙或篱笆,种植绿化景观,并合理规划观景走道,为家族成员提供一个舒适的聚会场所。

三、祭祀活动1. 祭祀仪式祭祀是祠堂的核心活动,旨在缅怀祖先、感恩家族的根源。

祭祀仪式应根据家族的传统和地方习俗来设定,并在合适的时间和周期进行。

2. 祭祀器具祭祀器具是祠堂的重要组成部分,包括神主牌、祭拜桌、香炉等。

这些器具应选用高品质的材料制作,符合传统的规格和标准,以准确传达家族的崇敬之情。

3. 祭祀仪仗祭祀仪仗是祭祀活动中的重要环节,包括旗、鼓、锣等。

在祭祀仪仗的选择和使用上,应根据家族的地方特色和传统习俗来决定,并确保各项仪式的庄重和统一。

四、家族文化传承1. 家族史料保护与整理祠堂建设过程中,应注重家族史料的保护与整理工作。

家族成员可通过整理家族族谱、宗谱、信札等历史文献资料,挖掘家族历史,传承家族文化。

2. 家族教育与培养祠堂也可作为家族教育的场所,通过组织家族成员参与传统文化体验活动、举办讲座和研讨会等,培养家族成员的文化自信和传统价值观。

寺寺,在古代是专指皇帝的行政机构的,我们经常在文学作品中看到“大理寺”,大理寺是干什么的呢?大理寺在中国古代掌管审谳平反刑狱的官署。

最早是从北齐开始设立,以后历代王朝都延用其制,直至清朝。

双清大理寺三塔且“寺”在古代汉语里有“持续,相续”的意思。

意思是说,皇帝设立的这个机构是个永久性的机构,不是临时性的机构,是要国祚绵绵、代代延续下去的。

苏州城外寒山寺,夜半钟声到客船。

因此中国的皇帝把教授佛法并且供僧团居住、学习、修行的场所称为“寺”,希望这个场所能够永久的存在下去。

所以寺是办事的机关,教育的机构。

因寺内的经书是用白马驮来的,朝廷便将其命名为“白马寺”。

这样,洛阳的白马寺就成为中国的第一座佛寺。

杭州西湖灵隐寺潭柘寺塔林寺的建筑有意将内外空间模糊化,讲究室内室外空间的相互转化。

殿堂、门窗、亭榭、游廊均开放侧面,形成一种亦虚亦实、亦动亦滞的灵活的通透效果。

佛寺在佛殿之前还建佛塔,供奉佛舍利,汉语称为“浮屠”。

汉族工匠用汉式楼阁建筑的构架技术修成佛塔式样,称为汉式塔,有木塔、石塔、砖塔、铁塔等。

庙庙,是中国古代祭祀天地鬼神的地方。

孟姜女庙那时,对庙的规模有严格的等级限制。

汉代以后,庙逐渐与原始的神社(土地庙)混在一起,蜕变为阴曹地府控辖江山河渎、地望城池之神社。

"人死曰鬼",庙作为祭鬼神的场所,还常用来敕封、追谥文人武士。

随着佛教的传入,后代的佛教寺院也有庙字的俗称。

兰州龙王庙“庙”在中国的历史可能比“寺”更长远,象大家都知道的:武侯庙、关庙、岳王庙、龙王庙、孟姜女庙、屈原庙、妈祖庙、山神庙、土地庙、城隍庙等等。

我们没有听说供关帝的叫“关帝寺”的。

因为功能不一样,所以称谓也就不一样。

杭州岳王庙坛庙建筑是汉族祭祀天地日月山川祖先社稷的建筑,充分体现了汉族作为农业民族文化的特点。

坛庙建筑的布局与构建原构与宫殿建筑一致,只是建筑体制略有简化,色彩上也不能多用金黄色。

祠香港黄大仙祠祠,是为纪念伟人名士而修建的供舍。

祠建筑风格描述祠建筑是中国传统文化的重要组成部分,既是人们祭祀祖先的场所,也是展示中华优秀传统文化的载体。

祠建筑风格包括了建筑形式、布局、结构和装饰等方面的内容。

在中国古代,有许多不同的祠建筑风格,每个地区都有其独特的特点和风貌。

首先,祠建筑风格多样化,地域特色十分鲜明。

中国地域广阔,各个地区的祠建筑都有其独特的地域特色。

比如,华北地区的祠堂风格简洁大方,注重线条的处理和空间的利用;江南地区的祠堂风格精致华丽,注重细节的雕刻和装饰。

不同地区的祠堂在建筑风格上都有自己的特点,这也反映了当地人文历史和地域文化的多样性。

其次,祠建筑风格与社会文化有密切关系。

从建筑风格上可以看出当地人文化的特点和社会状态。

比如,在古代,士人家族祠堂建筑的风格受到士人文化的影响,注重内敛、平和、庄重、典雅等特点。

而商人家族的祠堂则注重功利性和商业气息。

此外,还有一些贵族和皇室的祠堂,其建筑风格更为庄重、雄伟和宏大,反映了统治阶级的权威。

另外,祠建筑风格还受到宗教和信仰的影响。

中国古代宗教多元,包括儒教、道教、佛教等。

这些宗教与信仰对祠堂建筑产生了深远的影响。

比如,道教强调修道养性,祠堂建筑常带有柔和静谧的气氛,追求天人合一的境界;佛教强调独立悟道,祠堂建筑常带有庄严肃穆的氛围,注重庄重和平和。

儒家注重家族和社会秩序,祠堂建筑则常带有庄重、典雅、安详的特点。

此外,祠堂建筑的布局和结构也是其独特的风格之一。

传统祠堂建筑多以“山门三进堂”的格局形式,即山门、正殿、后殿构成的三进式建筑。

这种布局形式具有严密的等级和秩序感,同时也符合中国人的宇宙观念和空间意识。

另外,祠堂建筑的结构多采用传统木结构和瓦木结构,梁柱结构清晰可见,注重力学原理和建筑工艺的完美结合。

同时,还采用了大量的雕刻和彩绘工艺,使祠堂建筑更加美观和独特。

总的来说,祠建筑风格是中国传统文化的重要组成部分,具有地域特色、与社会文化相互关联、受宗教和信仰影响、以及特殊的布局和结构特点。

形容祠堂建筑很气派的成语气魄磅礴,意蕴丰富的形容祠堂建筑的成语是“气势恢弘”。

祠堂建筑作为中国传统建筑的代表之一,不仅仅是祭祀祖先的场所,更是展示家族声望和家族文化的象征。

其中那种气势恢宏的建筑风格和庄严肃穆的氛围,让人们为之叹为观止。

走进一座气势恢弘的祠堂建筑,似乎能感受到历史的沉淀和岁月的积淀。

古老的建筑风格、精美的雕刻、巧妙的构造,无不展现出主人家族的荣耀和庄重。

首先,气势恢弘的祠堂建筑往往出现在大型宗族或豪门的宅院中。

它们通常占地较大,建筑规模宏伟,富丽堂皇。

入口处常立有巍峨的牌坊,耸立的古柱彰显着建筑的庄重和权威。

宅院本身的布局也非常规整,多由多个殿堂和厢房组成,每一处建筑都展现了主人家族对于祖先崇拜和传统文化的重视。

其次,祠堂建筑的建筑风格也十分独特,通常采用典型的中国传统建筑风格,如仿木结构和青砖灰瓦的风格,这种风格在国内外享有盛名。

传统的四合院布局和飞檐翘角的屋顶设计都体现出中国古代建筑的独特之处。

与此同时,祠堂建筑的内部常设有多个大殿,供奉着家族的祖先神位和家族重要人物的牌位,柜橱内陈列着祖先的牌位和纪念物品,壁龛处摆放着香案和祭品,宏伟的内景让人肃然起敬。

此外,祠堂建筑的雕刻工艺也非常精湛。

无论是室外的柱子、门楣,还是室内的屏风、栏杆,都常常镶嵌着精美的雕刻和绘画,象征着主人家族的身份和地位。

这些雕刻既讲究对称性和比例美,又融入了丰富的图案和传统意象,显示出主人家族的高雅品味和艺术修养。

最后,祠堂建筑所呈现的气氛也是令人难忘的。

它们所承载的文化底蕴和历史传统,让人仿佛置身于古代社会,感受到祠堂建筑所带来的庄重和庄严。

即使在现代社会,人们依然对祠堂建筑充满敬意,尊重着历史的痕迹和家族的传承。

总之,气势恢弘的祠堂建筑是中华民族的瑰宝,它们不仅仅是建筑,更是中华传统文化的重要组成部分。

它们承载了丰富的历史和文化内涵,展现出主人家族的庄重和声望。

无论是建筑风格、布局规划还是内部装饰,都体现了祠堂建筑的独特魅力。

狮子林祠堂介绍狮子林祠堂介绍一、简介狮子林祠堂是我国一处历史悠久、建筑精美的传统祠堂。

位于华东地区江苏省苏州市,是当地的一处重要文化遗产。

这座祠堂建于明代,至今已有近500年的历史。

狮子林祠堂因其华丽的建筑设计、丰富的文化内涵和神秘的历史背景而备受瞩目。

二、建筑风格狮子林祠堂以其独特的建筑风格而闻名,展示了中国传统建筑的精髓。

整个祠堂占地面积宽广,建筑布局严谨,气势恢宏,结构古朴典雅。

祠堂内部设有庭院、大殿、偏殿等,各部分彼此衔接,构成了一个完美的整体。

3、雕刻艺术狮子林祠堂的雕刻艺术是其独特之处,以其精湛的工艺和精美的雕刻而闻名于世。

无论是祠堂的门楣、庭院的栏杆,还是大殿的柱子、天花板,都被雕刻成各种精美的图案,栩栩如生。

这些雕刻作品既体现了中国传统工艺的精华,又展示了民间艺术家的智慧和才华。

4、文化内涵狮子林祠堂融合了佛教、道教和儒家文化的精粹,成为一座兼具宗教与文化特色的祠堂。

祠堂内陈列着大量的历史文物和艺术品,弘扬着华夏文明的博大精深。

在这里,游人们不仅可以感受到传统文化的深厚底蕴,还可以了解到苏州地区的历史变迁和文化传承。

5、历史背景狮子林祠堂的历史背景神秘而引人入胜。

相传,该祠堂建于明代,始建者为江南地区一位富商。

富商家族世代信奉佛教,希望通过建造祠堂向祖先表达敬意。

然而,在后来的几百年里,狮子林祠堂经历了无数次的修缮和重建,才有了如今的规模和壮丽。

6、保护与传承为了保护这一珍贵的文化遗产,苏州市政府及相关部门不遗余力地进行了修缮和保养工作。

同时,狮子林祠堂也积极开展各种文化活动,向社会普及其历史和文化价值。

这样一来,不仅能够保护祠堂本身,还能够让更多的人了解和欣赏到这一瑰宝。

总之,狮子林祠堂以其精美的建筑、精湛的雕刻和丰富的文化内涵,在国内外都享有很高的声誉。

它是中国传统建筑的杰作之一,也是苏州地区的重要文化地标。

每年,无数游客和学者慕名前来,纷纷为之惊叹。

希望狮子林祠堂能够在今后的岁月中得到更好的保护和传承,为后代留下更多宝贵的文化遗产。

明清广府祠堂建筑概述摘要:祠堂之制是中国古代社会制度,宗族制度的一个主要组成部分。

祠堂建筑是宗族文化的物质承载者和形象揭示者,也是中国古代主要建筑类型之一,其选址、平面形制都有强烈的“礼制”色彩。

作为广府宗族文化的重要载体之一的广府祠堂建筑,有其明显的特点,本文对其进行简要的论述。

关键词:祠堂建筑;广府;宗法制度“祠”,最早的含义是“拜祭,祭祀”,后成为祭祀祖宗或先贤的建筑物的统称。

祠堂源于上古家庙之制。

古代有官爵者得建立家庙,祭祀祖先,《礼记·王制》“天子七庙、诸侯五庙、大夫三庙、士一庙”,各有等差。

平民不得立庙,祭于寝。

直到明朝,宗法制度进一步强化,朝廷才允许庶民建宗祠,《明会典·祭祀通例》中规定:“庶民祭里社,乡厉及祖父母,父母,并得祭社,余皆禁止”,从此以后百姓有了专门祭祖的地方,称为祠堂。

而这个时期正是岭南各个区域内移民活动最频繁、空间移居跨度最大的变动阶段。

移居造成了大量族群离散、宗支分衍,定居于异地他乡的移民在年经日久的繁衍生息过程里,需要有一个精神的公共中心和团体象征物。

而宗祠和家谱便是其确立宗族源脉、护守子孙的根本。

至迟到明代,广府地区的宗祠建设已经非常普通,而且体现出制度化和规格化的局面。

1宗法制度与地域特点影响下的广府祠堂1.1宗法制度在中国两千年的封建社会中,宗法制度是封建专制的基础,是中国传统社会的一套始终维护和持续不断的以血缘关系为纽带、以等级关系为特征的社会政治和文化制度。

封建家族制度在宋代形成之后,不断发展完善,形成了一种以祠堂、家谱和族田为主要特征的家族制度,统治者极力提倡“敬宗收族”,通过敬宗收族的实践来建立聚族而居的家族组织。

敬宗收族的办法,一是建祠堂,二是修族谱,三是置族田。

祠堂用以尊祖敬宗,族谱族田用以收族人之心。

清人张承铨说:“祠堂者,敬宗者也;义田者,收族者也;祖宗之神依于主,主则依于祠堂,无祠堂则无以安亡者,子侄之生依于食,食给于田,无义田则无以保生者。

中国古建筑中的祠堂文化祠堂,又称庙宇、祭坛,是中国古建筑中一种特殊的建筑形式,它代表着中国人对祖先的敬意和记忆,也是中国传统文化的重要组成部分之一、祠堂文化丰富多样,包括建筑、装饰、祭祀仪式等多个方面,反映了中国人对家族血脉的重视以及对家族传统的继承。

中国古代祠堂的建筑风格各异,充分体现了中国传统建筑的独特魅力和艺术价值。

祠堂的建筑布局通常遵循“中轴对称”的原则,前厅、大厅、后院依次排列,形成了一种庄严肃穆的氛围。

建筑的入口通常使用牌坊、门楼等来显示辟邪避凶的作用,整个建筑充满了庄重、厚重的特征。

祠堂的装饰也是其独特之处。

古代祠堂的装饰通常以木材为主要材料,采用雕刻、彩画等技艺,表达对祖先的敬意和祝福。

木雕成为古代祠堂装饰的主要形式,其内容涉及历代名人、神仙、福禄财神、龙凤等各种吉祥图案。

彩画是古代祠堂装饰的另一种常见形式,内容多为历史人物、神仙、传说故事等。

这些装饰不仅丰富了祠堂的艺术性,也使其成为人们虔敬祭祀的对象。

祭祀仪式是祠堂文化的重要组成部分。

古代中国人崇拜自然,崇拜祖先,因此祭祀是他们生活的一部分。

祭祀活动通常在中阳时节举行,人们在祠堂中上香、献花、修祠、祭奠祖先,并通过祭祀仪式来表达对祖先的敬意和追忆。

此外,祭祀活动还包括家族成员合影、举行庆典、唱歌舞蹈等,使整个祭祀仪式更加热闹隆重。

祠堂文化在中国人的日常生活中扮演着重要的角色。

通过祠堂文化,人们传承家族、弘扬民族传统,坚持“以人为本”的价值观念。

古代中国人认为,祖先的灵魂会一直保佑后代,所以祠堂对于后代子孙非常重要。

在祠堂中祭祀祖先可以让人们更加亲近祖先,凝聚家人的感情,传承祖先的智慧和道德规范。

随着时代的发展,祠堂文化也在不断变革和发展。

在现代社会,由于人们的生活方式和观念的改变,祠堂文化的传承和发展面临一些困难。

然而,祠堂文化作为中国传统文化的一部分,依然具有重要的历史和文化价值。

它不仅是古代中国人的信仰,更是中国文化的瑰宝,应该得到保护和传承。

北京国子监街韩文公祠建筑遗存介绍北京国子监街,作为历史悠久的街道之一,保存着许多珍贵的建筑遗存,其中之一就是韩文公祠。

韩文公祠作为中国传统建筑的典范,具有极高的历史价值和艺术价值。

本文将为您详细介绍北京国子监街韩文公祠的建筑特点和文化内涵。

韩文公祠位于北京国子监街的中部位置,始建于明代,是专门用于供奉韩愈和其家人的祠堂。

这座祠堂采用了典型的中国传统建筑风格,建筑结构坚固而庄重,独特的设计和精湛的工艺令人惊叹。

首先,韩文公祠的整体布局呈现出传统建筑的典型特点。

祠堂采用"四合院"的布局,中央有一个宽敞的庭院,四周围以厅堂和房间。

庭院是整个建筑的核心,它代表了传统建筑中的天地之间的关系。

庭院的四周是绕廊,起到了连接各个房间的作用。

四合院的布局不仅凸显了建筑的宏伟气势,还为居住者提供了一个安静、私密的生活空间。

其次,韩文公祠的建筑结构充分展现了中国建筑的特色。

祠堂整体采用悬山顶和重檐式的屋顶,屋顶覆盖着黄色琉璃瓦。

悬山顶是中国传统建筑中独有的设计,象征着尊贵和崇高。

屋顶的重檐式设计不仅增加了建筑的稳固性,还加强了整体的视觉效果。

此外,祠堂的墙面采用了红砖砌筑,砖墙上还点缀着精美的雕刻,增添了浓厚的历史氛围。

韩文公祠的内部装饰同样精美绝伦。

进入祠堂,首先映入眼帘的是华丽的雕花屏风墙。

墙上雕刻着各种传统花纹和人物形象,栩栩如生。

屏风墙两侧则是由红木打造的硕大横梁,上面雕刻着复杂的图案和文字,显示出工匠的精湛技艺。

祠堂的主要区域是供奉神龛。

龛内供奉着韩愈和其家人的塑像,虔诚的信徒可以在此向他们祈求福祉。

神龛的装饰非常细致,上面雕刻着花鸟和神话故事,融合了我国传统文化和宗教信仰。

此外,祠堂内还设有多个展示馆,展示了与韩愈相关的文物和史料。

这些文物和史料不仅展示了韩愈的人生和成就,也为人们提供了一个了解中国古代文化和历史的窗口。

北京国子监街韩文公祠是一座具有悠久历史和独特风格的建筑遗存。

它不仅是中国传统建筑的杰作,也是中国文化的重要组成部分。

祠堂建筑介绍祠堂建筑是中国传统建筑的一种形式,它是汇集祖先文化、宗教信仰、社会团结等多重功能于一体的建筑物。

祠堂建筑在中国历史上有着重要的地位,它既是人们纪念祖先和神灵的场所,也是社区组织和社会活动的中心。

祠堂建筑的起源可以追溯到古代的宗庙和祭祀场所。

在古代中国,人们相信祖先有着神圣的力量,祭祀祖先可以得到保佑和指引。

因此,宗庙和祭祀场所成为了重要的文化和社会场所。

随着时间的推移,祠堂建筑逐渐发展起来,在不同的地区形成了各具特色的建筑风格。

祠堂建筑通常由大门、正殿、侧殿和后殿等组成。

大门是祠堂建筑的入口,也是连接外部世界和内部祭祀空间的过渡区域。

正殿是祠堂建筑的主体部分,用于举行祭祀仪式和供奉祖先的神像。

侧殿用于存放祖先的牌位和祭品,而后殿则是祠堂建筑的后方,一般用于储藏祭祀用具和供奉其他神灵。

在建筑风格上,祠堂建筑体现了中国传统建筑的独特魅力。

其特点包括屋顶翘角、斗拱结构、雕刻精美的木雕和彩绘等。

屋顶翘角是祠堂建筑的典型特征,它象征着人们对祖先灵魂的崇敬和祝福。

斗拱结构是中国传统建筑的重要组成部分,它不仅能够增加建筑的稳定性,还能够增加建筑的美感。

而木雕和彩绘则是祠堂建筑中最为精美的装饰,它们常常用来描绘祖先的生平事迹和神话传说,让人们能够更加直观地了解祖先的历史和文化。

除了作为祭祀场所,祠堂建筑还承担着社区组织和社会活动的功能。

在中国传统社会中,祠堂建筑是社区的中心,人们在这里进行各种集体活动,如庆祝节日、举办婚礼和丧葬仪式等。

祠堂建筑还是社区重要的议事场所,人们可以在这里商讨重要的事务和解决争议。

因此,祠堂建筑不仅是宗教信仰的象征,也是社会团结和文化传承的重要载体。

随着现代化的发展,祠堂建筑在中国社会中的地位逐渐下降。

然而,人们对祠堂建筑的热爱和传统文化的传承仍然存在。

许多地方政府和社区组织致力于保护和修复祠堂建筑,以保留这一重要的历史遗产。

同时,祠堂建筑也吸引了越来越多的游客和学者的关注,成为了了解中国传统文化和建筑艺术的重要窗口。

武侯祠风格特征武侯祠是位于四川省成都市武侯区的一座历史文化名胜,建于明朝,是中国历史上著名的祠堂之一。

作为一座具有悠久历史和文化价值的建筑,武侯祠在建筑风格方面具有独特的特征。

一、总体风格武侯祠是中国传统建筑的代表之一,其总体风格以“宏伟大气、简洁明快、雕梁画栋”为主要特点。

整个建筑群由前门、后门和中心大殿组成,其中大殿为主体建筑,采用了典型的“三进式”布局。

整个建筑群占地面积达37,000平方米,拥有多个庭院和花园,环境优美。

二、屋顶风格武侯祠屋顶采用了典型的中国传统屋顶形式——“重檐歇山顶”,这种屋顶形式在中国传统建筑中非常常见。

重檐表示屋顶有两个或以上级别的檐口,在视觉上更加丰富;而歇山顶则是指屋顶两边呈弧形,中间呈平面,形似山峰。

这种屋顶形式不仅美观,而且具有很好的排水性能。

三、建筑结构武侯祠采用了典型的中国传统建筑结构——“悬山式”结构。

这种结构形式主要是为了适应地势高低起伏而设计的,可以让建筑在不平坦的地面上保持平衡。

悬山式结构将建筑物分为上下两部分,上部为主体建筑,下部为基座,通过支撑柱连接起来。

这种结构形式具有很好的稳定性和抗震性能。

四、装饰风格武侯祠的装饰风格以“精细华丽、富有民族特色”为主要特点。

整个建筑群采用了大量的彩绘和雕刻工艺,在墙壁、梁柱、门窗等处都可以看到精美的图案和花纹。

其中最具代表性的是大殿内部的壁画和木雕,这些艺术品不仅具有很高的艺术价值,还反映了中国传统文化和历史。

五、石雕风格武侯祠的石雕风格以“精细精美、富有地方特色”为主要特点。

整个建筑群中有大量的石雕作品,包括门楼、石桥、亭台等。

这些石雕作品不仅具有很高的艺术价值,还反映了四川地方文化和历史。

六、彩绘风格武侯祠的彩绘风格以“鲜艳明快、富有生命力”为主要特点。

整个建筑群中有大量的彩绘作品,包括墙壁、梁柱等处。

这些彩绘不仅具有很高的艺术价值,还反映了中国传统文化和历史。

七、总结总体来说,武侯祠的建筑风格具有很强的中国传统文化和历史气息,展现了中国传统建筑的魅力和精华。

关于祠堂的描写祠堂的建筑风格充满了中华文化的特色,无论在造型、结构还是装饰上都具有很高的艺术价值。

青砖黛瓦,飞檐翘角,祠堂在阳光下熠熠生辉,透出一股神秘的气息。

祠堂古朴庄重,透露着一种悠久历史和沉甸甸的岁月痕迹,每一寸建筑都似乎在诉说着一个古老的故事。

安静肃穆的祠堂中,人们可以静心感受先人的智慧和历史沉淀,领略传统文化的无穷魅力。

祠堂内香烛飘香,供奉着祖先的牌位,让人感受到强烈的文化底蕴和家族凝聚力。

祠堂是一座庄严古朴的建筑,承载着世代的沧桑和历史的印记。

祠堂的每一处都充满了历史的痕迹和文化的底蕴,仿佛是一幅精致的历史画卷,让人感受着岁月的沉淀。

刚刚建好的祠堂,犹如一本翻开的历史长卷,每一个雕刻和彩绘都散发着浓厚的历史气息和文化底蕴。

这座新建的祠堂,在阳光的映照下熠熠生辉,散发出一种震撼人心的美,让人不禁想要驻足观赏,感受它的独特魅力。

祠堂作为文化遗产的一部分,见证了人类历史的发展和演变,是后人不可忽视的重要传承。

祠堂的美丽不仅仅在于它的外观,更在于它的内在,那种深深的历史感和文化底蕴让人无法忘怀。

这座庄严肃穆的祠堂,矗立于青山绿水之间,静静地诉说着岁月的沧桑和家族的荣耀。

青砖黛瓦,飞檐翘角,祠堂不仅是家族的象征,更是传承千年的文化瑰宝。

刚刚建好的祠堂,古色古香,恢弘气派,每一个细节都透露出中华民族深厚的文化底蕴。

漫步在祠堂的回廊中,仿佛能听到历史的回声,感受到传统文化的脉搏。

宏伟壮观的祠堂,传承着千年的文化与传统。

这座气势磅礴的祠堂,不仅是家族传承的重要象征,更是凝聚人心、弘扬文化的精神支柱。

这座新建的祠堂,不仅表达了对先祖的敬仰和纪念,更激发了家族成员的凝聚力,为他们的精神生活带来了巨大的滋养。

走进这座庄重的祠堂,仿佛可以感受到历史的厚重和庄严,它不仅仅是一座建筑,更是一种信仰和传承。

宗祠是一座历史悠久的建筑,它见证了一个家族的传承和发展。

中国建筑文化中祠堂建筑的特点及风格

在漫长历史的更迭与变乱中,古建筑已所剩无多,祠堂更是支离零落。

今天我们相逢盛世,富裕家族可以建造祠堂,这是传统文化薪火相传之举,祠堂建筑要尽可能地保留原来结构、外观、空间、装饰、装修及布局的原汁原味。

真正做到继承祠堂建筑原有的建筑特征和特色。

中国建筑之祠堂建筑的特点及风格

祠堂建筑的选址、朝向、形式、布局必须考虑家族兴旺与发达的直接元素和表现“天人合一”的理念、即选择风水宝地。

人们把祠堂风水的好坏看作是宗族兴衰的关键,所以新建祠堂选址十分讲究,一般要注意龙脉和生气来源,背山面水,明堂宽大、方正,水口关栏等。

以及左右互衬,四势匀和。

祠堂建筑首先必须观察地形、地势和面积,这里也应该考虑祠堂建筑群的体形组合以及空间的处理,以地形、地势的特点作适当的布置,因地制宜。

把美的建筑形式衬托出来,获得良好的艺术效果。

它不仅要满足祠堂功能的要求还要考虑其它配套设施的相互关系、比例、尺寸等,所以说祠堂选址理想模式:地宽基平,背山依水,交通方便,景色优美,同时考虑顺应自然,利用自然,装点自然。

祠堂的营造过程中,风水师无疑扮演相当重要的角色,每个修造步骤如起基、上梁、安龛、入火。

十分讲究规矩。

如祠堂照壁是正对大门的一堵墙,大门和两边的侧门限定了祠堂门前广场的空间,按照风水学说。

照壁可以使得祠堂建筑内的“气”能够聚而不散,是很有讲究的。

有些祠堂大门前有泮池:即水池。

泮池是采用过去学宫中礼仪性的设施,暗中希望自己家族有更多的子孙“进学”、“入泮”成为科举人才。

祠堂建筑的组织和布局是有规制的,只是规模大小各有不同,但总体布局有共同之处,大体上可分为门前广场、戏台、大门、围墙、天井、享堂、拜堂、寝堂、辅助用房等几个部分。

是根据其家族的经济实力而定。

一般祠堂以“四点金”和“八间头”为基本型制,所谓“四点金”就是小型三合院和四合院,三合院通常是正厅三开间双坡硬山顶,抬梁式与穿斗式相结合木结构,厢房双坡两层楼屋硬山。

“四合院”通常正房及到座均为三开间,左右各一开厢房,中间围合着天井。

大门位于倒座的当心间,大门前面没有院落。

“八间头”的平面与“四点金”基本相同,只是左右是厢不是过廊,而是用格扇封闭成一间厢房,连上下正房共有八个封闭开间俗称“八间头”。

另外也有“三纵三横”的布局,建筑形式以硬山为主,中路为三开间三进深的建筑群。

由于社会环境及宅基地的局限,现在有些新建的祠堂一般只有大门和四周高墙围合成一个封闭的空间,进门一天井,一间享堂。

瓦作分大式,小式两种做法。

歇山与硬山各项瓦顶做法属于大式建筑做法;硬山、悬山例属小式做法,所定规矩尺寸都是按五檩前山廊山柱式大木做法例而定。

中国古代建筑屋顶有庑殿顶、歇山顶、悬山顶、硬山顶、攒山顶、卷棚顶、盝顶等。

此外还有不同屋顶的组合形式及重檐形式。

一般祠堂均是硬山、悬山砌法。

故祠堂两山山墙。

有随大小式建筑硬山与悬山房分别墀头风与五花成造两种做法;硬山房屋顶只有前后两面坡,一条大脊和四条垂脊,两端的山檐与山墙墙头齐平。

山面裸露没有什么变化,显得质朴坚硬,故称之硬山屋顶。

悬山房山墙,上身采用五花成造或前后通平做法,挑山山墙或随屋坡形势一直砌到各步檩下如硬山做法,悬山屋顶与硬山屋顶较为接近,也是一条大脊和四条垂脊,所不同的是,山墙上部的屋檐是突出在墙外,处于悬空状态故称悬山。

中国古代木结构建筑粱架有穿斗式和抬梁式二种,其本质差异在于,穿斗式是指直接承接檩条的是柱子;而抬梁式是指除脊檩外,直接承托檩条是梁。

梁的形态有月梁、直梁之分,月梁为经过加工,略呈弓形之梁,直梁为平直之梁。

房屋所有门窗隔扇、横披、支窗、帘架、单扇或双扇棋盘门,实榻大门、木顶隔、隔断,壁板、护墙板、木栏杆之类制作安装统属装修木作。

斗拱由水平放置的斗,升和矩形的拱及斜放的昂组成,斗是斗拱中承托拱昂的方形木块,因状如旧时量米的斗而得名,斗拱是中国木构件建筑中特有的构件,是屋顶与屋身立面的过渡。

屋顶吻是屋顶上正脊两端的装饰物件,古代的殿堂式建筑物上常用。

它在不同的朝代有不同的称呼,不同的样式。

我国古代建筑装饰以彩画和雕刻为主,两者都具有悠久的历史和民族的特色,彩画起着保护木料和美化建筑的双重作用,雕刻则赋予建筑造型生动。

有的祠堂有花岗岩石柱,柱顶雕一石狮顶住桁条,石柱下座石墩上雕刻有蝙蝠、马鹿和丹顶鹤三种动物图案,寓意着福禄寿三星拱照。

也有“龙凤呈祥”的石雕以及众多鸟鱼山水人物等壁画,都透出松鹤延年、吉庆有余、福寿双全等吉祥含义。

祠堂的雕刻更是富丽堂皇,一般梁面、梁托上雕刻各种精美图案,而且门窗、板壁几乎都饰有镂空花雕或平板花雕。

造型千姿百态,栩栩如生。

雕刻设计巧夺天工,刀工细致灵巧,技艺炉火纯青,有很高的艺术水平。

一般的祠堂都有天井,从风水的角度,因为水从天上来,天井具有“聚财”的功效,一般尺寸根据祠堂的大小来匹配,从采光角度,因为祠堂纵深较长,如果没有开天井,厅堂会比较黑暗,所谓:天井阴阴不见阳,鳏寡孤独不离堂。

而且祠堂是一个公共场所,经常会办一些红白喜事,生活污水可以通过天井排放出去,所以天井一般还需要放水,其放水口须合风水理论,否则灾祸立现。

规模较大的祠堂都有戏台。

戏台平面面宽一般四柱三开间,少数再增加两个侧台构成五开间。

戏台的明间与深度均在五、六米,台高1.6米左右;必须设置在正中,大门设在两侧,进入祠堂从戏台两侧通过,进入祠堂内部。

戏台有南北之分,南方戏台轻盈飘逸让人回味,北方戏台厚重敦实独具风韵。

显然戏台成了祠堂家族最重要的组成部分。

旗杆是建祠堂规制中其中有一条:宗族中有四品以上官位的,才允许在祠堂门前竖立高大的旗杆。

民国后改制,为百岁老人或为在海外经商、发家致富后对家乡祖国作出显著贡献者的表彰。

所以有些名门望族祠堂大门前设有旗杆。

牌坊多为表示对先人的纪念,颂扬之情而立于祠庙大门前方的建筑物。

牌坊是品德高尚,地位尊贵的象征,牌坊上的雕刻越精美就越显示出先人的高洁和后世的虔诚。

牌坊有表彰政绩的,有旌表节义的。

从材料上看有石牌坊、木牌坊。

牌坊正前方还筑有泮池,泮池即水池。

是采用过去学宫中礼仪性的设施,暗中希望自己家族有更多的子孙“进学”“入泮”成为科举人才;另一方面,民间还认为水池是“聚财”的象征。

匾额与柱楹是祠堂建筑的点睛之处,语言简练,寓意深长,文采激扬,趣意盎然,特别是名人题写的匾额、柱楹尤为珍贵。

如今祠堂成了家族心灵的驿站。

给人以特殊的关切和慰藉,给人以安全和安定感觉;祠堂里供奉着历代祖先的神位、罗列代代显赫功名。