花城版八年级音乐下册 在太行山上教案

- 格式:doc

- 大小:19.00 KB

- 文档页数:2

在太行山上简谱

在太行山上简谱

第一部分:引言

太行山位于中国北部,是一个起伏不平的山脉。

它以险峻的山峰和独

特的自然景观而闻名。

在这里,您可以欣赏到绝美的风景和体验独特

的文化。

本文将介绍在太行山上的简谱,带领读者领略这座美丽山脉

的魅力。

第二部分:山脚下的简谱

在太行山脚下,有着一种特殊的音乐形式,那就是简谱。

这种音乐以

它的简单性和舒适感而受到欢迎。

它不仅在音乐方面很有意思,而且

也反映了中国传统文化的一面。

在太行山脚下,您可以听到许多简谱

歌曲,充满了自然和民俗文化的元素。

第三部分:太行山路上的简谱

对于喜欢徒步旅行的人来说,太行山是一个充满了挑战和活力的地方。

在徒步旅行的路上,您可以听到许多人们演奏简谱的乐器,如古琴、

马头琴等等。

这些乐器共同创造出一种令人愉悦的氛围,让旅行变得

更加充实和愉快。

第四部分:山巅上的简谱

在太行山的山巅上,您可以欣赏到最令人难忘的景色。

山的高度和峡谷的深度使得声音在这里产生了极为奇妙的回音效果。

很多人在这里不仅演奏简谱,还唱起了山上的山歌。

在这里,您可以感受到一种脱离尘世的感觉,完全沉浸在音乐和自然的氛围中。

结语:

太行山上的简谱是中华文化的一部分。

它的独特魅力和音乐感染力吸引着来自世界各地的人们。

在太行山的山脉之中,演奏简谱已经成为了一种普遍的文化传统。

希望这篇文章能够带给读者一份深入了解太行山和简谱的感受,让您感受到来自中国传统文化的魅力。

《在太行山上》教学目标:1、通过音乐作品了解历史,懂得先烈为中国革命所做出的巨大牺牲和伟大贡献。

2、欣赏作品,能够说出歌曲的基本情绪,能够随着不同情绪的音乐开展创造性的表演活动,体验歌声中蕴含的理想、信念、斗志和豪情。

教学重点:1、感情地演唱歌曲《在太行山上》。

2、理解歌词内容,体会当年日本侵略者给中国人民造成的苦难和抗日军民高昂的斗志。

教学难点:1、歌曲的几处大跳的气息支持、喉咙打开、声音连贯、乐句完整。

2、附点节奏、最后的高音及优美地声音歌唱。

3、发表对音乐作品的感受和用语言表达自己的感想,并有所感动与感悟。

教学方法:讲解法、分析法、范唱法。

教学用具:钢琴、多媒体课件。

教学过程:一、组织教学:师生问好!二、导入新课:冼星海(1905~1945),中国近现代著名的音乐家,中国作曲家。

在冼星海短促的一生中,创作生活约10余年,共作歌曲数百首(现存250余首),大合唱4部、歌剧1部、交响曲2部、管弦乐组曲4部、狂想曲1部以及小提琴、钢琴等器乐独奏、重奏曲多首。

其中有正面表现中国人民的抗日斗争、采用号召性、战斗性的进行曲形式的《救国军歌》《青年进行曲》《保卫卢沟桥》和《到敌人后方去》;有具体展示人民战争壮美的战斗图景、将抒情性与鼓动性或描绘性与概括性结合在一起《在太行山上》《游击军》和《反攻》;有表现工农群众的劳动生活、采用特定的劳动音调和节奏写成的《顶硬上》《拉犁歌》《搬夫曲》和《路是我们开》;还有为抗战中的妇女、儿童写的《只怕不抵抗》《祖国的孩子们》和《三八妇女节歌》等等。

在这些群众歌曲中,冼星海根据不同内容,创造具有不同个性特征的音乐形象,或以具有冲击力的节奏和挺拔高昂、富于棱角的旋律,表现激昂慷慨的情绪和威武豪壮的气势;或以气息宽广的旋律、舒缓沉着的节奏和抒情含蕴的音调,体现革命人民丰富的内心世界。

《黄河大合唱》是冼星海最重要的和影响最大的一部代表作。

三、新课教学:1、歌曲创作于1938年抗日战争时期,歌曲以饱满的情绪,热情讴歌了处于抗日战争前线的太行山军民,母亲送儿、妻子送郎义无反顾地走上了抗日战场的感人形象,表达了抗日军民誓灭入侵敌人的坚定信念。

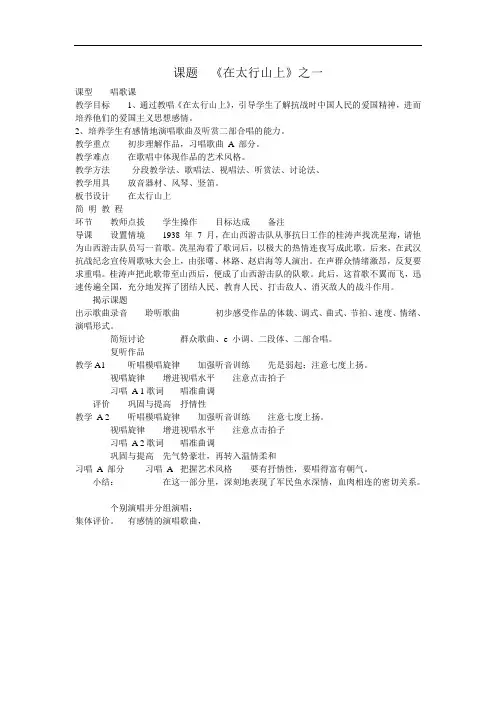

课题《在太行山上》之一课型唱歌课教学目标1、通过教唱《在太行山上》,引导学生了解抗战时中国人民的爱国精神,进而培养他们的爱国主义思想感情。

2、培养学生有感情地演唱歌曲及听赏二部合唱的能力。

教学重点初步理解作品,习唱歌曲A 部分。

教学难点在歌唱中体现作品的艺术风格。

教学方法分段教学法、歌唱法、视唱法、听赏法、讨论法、教学用具放音器材、风琴、竖笛。

板书设计在太行山上简明教程环节教师点拔学生操作目标达成备注导课设置情境1938 年7 月,在山西游击队从事抗日工作的桂涛声找冼星海,请他为山西游击队员写一首歌。

冼星海看了歌词后,以极大的热情连夜写成此歌。

后来,在武汉抗战纪念宣传周歌咏大会上,由张曙、林路、赵启海等人演出。

在声群众情绪激昂,反复要求重唱。

桂涛声把此歌带至山西后,便成了山西游击队的队歌。

此后,这首歌不翼而飞,迅速传遍全国,充分地发挥了团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的战斗作用。

揭示课题出示歌曲录音聆听歌曲初步感受作品的体裁、调式、曲式、节拍、速度、情绪、演唱形式。

简短讨论群众歌曲、e 小调、二段体、二部合唱。

复听作品教学A1 听唱模唱旋律加强听音训练先是弱起;注意七度上扬。

视唱旋律增进视唱水平注意点击拍子习唱A 1歌词唱准曲调评价巩固与提高抒情性教学A 2 听唱模唱旋律加强听音训练注意七度上扬。

视唱旋律增进视唱水平注意点击拍子习唱A 2歌词唱准曲调巩固与提高先气势豪壮,再转入温情柔和习唱A 部分习唱A 把握艺术风格要有抒情性,要唱得富有朝气。

小结:在这一部分里,深刻地表现了军民鱼水深情,血肉相连的密切关系。

个别演唱并分组演唱;集体评价。

有感情的演唱歌曲,。

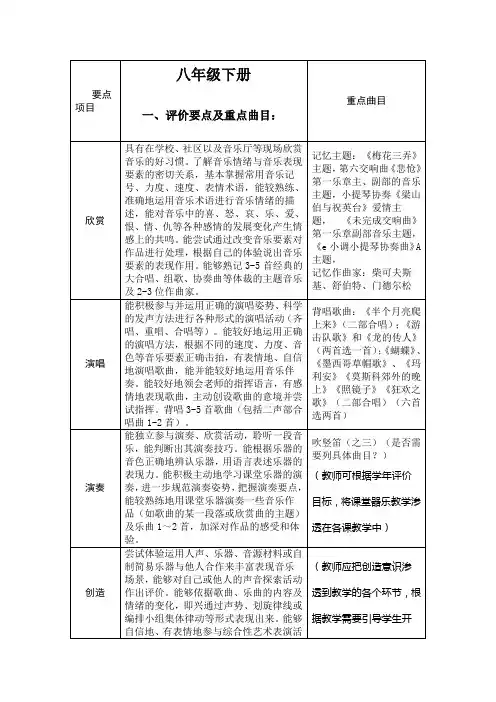

二、单元教学建议:第一单元《神州古韵》本单元选取内容为中国古代音乐,以讲故事的形式将其串联起来,以浏览欣赏为主,建议《流水》与《梅花三弄》两个曲目可稍做介绍,引导学生感受及了第二单元《黄河两岸的歌》本单元选取的内容是黄河由东至西流经的地域的民歌或依民歌改编或创作的歌曲,重点关注不同时代、地理地貌、风土人情和音乐表现要素对民歌音乐风第三单元《音乐与人的情感世界第三系列悲》本单元选曲以“悲”为主线,要牢牢把握情感这条主线,使学生理解音乐是通过哪些要素、哪些表现手段去表现人们的“悲”的情绪的,学会运用音乐术语第四单元《世界音乐之窗--拉丁美洲音乐》本单元选择了不少拉丁美洲民歌、民间乐曲及舞曲,引导学生了解世界音乐文化的丰富多样,拓宽学生的音乐文化视野,着重掌握拉丁美洲音乐三种不同类第五单元《名家名曲(之二)》本单元前部分安排了表现抗日战争时期的作品,后部分安排了欧洲古典音乐中浪漫主义时期作曲家的名作,主要的要求是记忆音乐主题,了解作品的创造背第六单元脍炙人口的歌本单元选取了古今中外流传较为广泛且易唱易学的歌曲,要引导学生归纳总结以前学过的有关调式音阶的知识,此外安排的歌曲《照镜子》和《龙的传人》音乐(八年级)下册第六单元《名家名曲》之歌曲《保卫黄河》教学设计教学年级:初中二年级授课地点:音乐课室课题名称:难忘岁月——《保卫黄河》教材版本:花城版走进音乐世界教学内容:音乐(八年级)下册第六单元《名家名曲》之歌曲《保卫黄河》授课时间:40分钟一、设计思路:通过对革命历史题材的音乐作品的片断欣赏与歌曲教学,激发学生的爱国热情。

教学过程结合多媒体,采用欣赏、聆听、歌唱、讨论、表演、等不同形式,引发学生的兴趣,层层深入地让学生了解、体验、感受革命歌曲不同演唱形式对音乐表现起的作用。

培养学生的爱国情操。

二、教学目标:1、能够对革命历史题材的音乐感兴趣,愿意了解与其相关的音乐文化及历史背景,理解其团结人民、鼓舞人民、打击敌人的战斗作用。

第5单元名家名曲(之二)(四课时)第一课时《铁蹄下的歌女》教学目的:1.理解三首中国作品的创作者、创作背景以及“新音乐”的形成缘由及其特征。

2.观赏《铁蹄下的歌女》,通过对音乐要素的分析,在理论中感受歌女控诉的语调以及受尽欺压的歌女形象。

3.观赏《在太行山上》,在随音乐挥拍律动中体验歌声中蕴含的志向、信念、斗志和豪情,熟记期中的一两句旋律。

4.能背唱《游击队之歌》,能击拍视唱旋律,驾驭弱起的节奏并能用歌声表现游击队战士英勇坚韧、机灵敏捷、乐观豪迈的音乐形象。

教学难点:理解歌曲《游击队之歌》带再现的单二部曲式。

教学重点:学唱歌曲《游击队之歌》教学过程:一、《铁蹄下的歌女》(一)听、唱1.理解创作背景。

通过教师的介绍,或对曲名探讨唤起学生对历史学问的回忆,简要理解歌曲的创作背景,知道歌曲创作于1935年。

2.全曲听赏。

课采纳录音播放、或教师范唱的形式进展全曲听赏,录音播放时教师可引导学生跟随音乐的呼吸节奏挥拍。

3.分段听唱。

课采纳跟唱、跟录音墨唱的方式进展,在听唱过程中,教师适时的范唱引领特别重要;同时应把握好每一段的关注点:(1)第一段应重点抓着旋律中的装饰音——表达了女性的柔弱、委婉。

(2)第一段应重点抓着关注起伏不平的的旋律线条——是歌女的哀叹和激愤。

(3)第一段应重点抓着关注朗读旋律和抒情性旋律的比照——表达歌女爱国的激情和悲剧性的控诉;并对旋律中的装饰音远用有更进一步的相识。

二、《在太行山上》(一)听、唱1.全曲听赏。

采纳录音播放、或教师范唱的形式进展全曲听赏,录音播放时教师可引导学生跟随音乐的呼吸节奏挥拍。

2.理解时代背景。

在对唱曲有了整体听赏体验的根底上,可以让学生说说歌曲的时代背景——时间:抗日斗争时期(1938年),地点:太行山上,认为:游击队员:谈谈歌曲的音乐心情。

3.学唱局部乐句。

学唱第一局部第1乐句。

三、《游击队之歌》(一)唱、拍、听1、视唱旋律,击拍节奏。

2、唱歌,在听赏和视唱乐谱的根底上学习歌曲。

在太行山上教案【篇一:八年级音乐教案】第一单元优美的情思课题:《共和国之恋》《又唱浏阳河》课时:一节课时教学目标:1.通过本课学习,让同学们能够简单的理解抒情歌曲的含义及特点。

2.通过抒情歌曲的写作手法区分以上两首首歌曲的体裁特点。

(*.颂歌抒情歌曲 *民族歌谣体抒情歌曲)3.通过欣赏这两首作品,使同学们感受作品的情感变化及其作者的思想感情。

4.通过本课学习能使学生对欣赏的两首作品旋律有较深的印象并能进行哼唱。

教学重点:1. 体验歌曲的流动性,及其作品的情感表达。

2. 对比两种不同音乐风格及唱法。

教学难点:通过对抒情歌曲的欣赏,提升学生们的审美能力,使之有充分感受美及领悟美的能力!教学过程:一.导入每个人的一生都有不同的情感体验,体验越丰富幸福感就越深。

然而对于情感的表达,每个人则有不同的表达方式。

诗人把情感赋予文字,写出豪气万丈的千古诗篇,画家把情感赋予画笔,画出朝气蓬勃的大好山河,然而对于作曲家,他们抒发情感的体验又将是怎样的一种色彩斑斓。

新课内容:带着这个问题请同学们欣赏以下的两首作品,《共和国之恋》《又唱浏阳河》、并说出这两首作品在情感抒发中的不同。

(《共和国之恋》“大爱:对祖国的爱” 《又唱浏阳河》相比之下的小爱:“对家乡的爱”)打开教材请一位同学有感情的朗诵这两首歌曲,从中体验歌词的意境。

再次欣赏作品,让同学们了解这两首曲子各自旋律的走向,体验作曲家在对待不同爱方面的写作技法。

之前我们的侧入点都是从情感方面入手的,那么这两首歌曲在唱法上又有什么不同呢?(《共和国之恋》(美声唱法)《又唱浏阳河》(民族唱法))通过对以上两首作品的理解与欣赏,提问并总结抒情歌曲的定义及特点(定义:抒情歌曲是当代人们最熟悉、最喜爱的歌曲体裁,抒情歌曲以音乐最擅长的感情抒发功能为特征,在人们的音乐生活里收到了最广泛的注意。

特点:抒情歌曲的容量较大,在题材内容上极为广泛,不管从群体还是个体的角度,只要是抒发人的内心感情的歌曲,大都有抒情的特点。

在太行山上音乐分析报告太行山脉是中国北方的一道壮丽山脉,被誉为“北方的秀丽山河”。

太行山不仅拥有壮丽的自然景观,还孕育了丰富多样的民俗文化,其中音乐文化是其独特的表现形式之一。

本文将对太行山上的音乐进行深入的分析,探讨其特点和魅力。

太行山上的音乐具有浓厚的乡土气息,体现了当地人民淳朴的生活态度和追求美好的情感表达。

太行山地区的音乐创作主要以民间歌曲、舞蹈和器乐为主,融入了大量的地域特色和民俗元素。

这些歌曲通常以山水田园为题材,描述了太行山区的美景、劳动场景以及人民的喜怒哀乐。

太行山上的歌曲节奏欢快,旋律朴实入耳,歌词简单直白,易于演唱。

在舞蹈方面,太行山地区的舞蹈形式多样,有杂技舞、腰鼓舞等,这些舞蹈动感十足,充满了朝气和活力。

太行山上的音乐中融入了丰富多样的民俗元素,反映了当地人民的信仰和习俗。

例如,在太行山的一些乡村中,人们会举行土地祭祀活动,这些活动常常伴随着热闹欢快的音乐。

这些音乐充满了喜庆和祥和的气氛,在乡村间流传开来,成为了当地人生活的一部分。

此外,太行山上的音乐还表达了人们对美好生活的向往和对传统文化的热爱。

在太行山的一些节日庆典中,人们会进行歌舞表演,歌颂着丰收和富饶,展示着太行山独特的音乐文化。

太行山上的音乐在某种程度上也反映了当地人民的生存环境和历史背景。

太行山地区山势险峻,交通不便,人们在劳作和生活中常常面临很多困难和挑战。

因此,太行山上的音乐往往表达了人们对自然环境的敬畏和对生活的智慧总结。

例如,在一些民歌中,人们歌颂大山的雄伟,感慨人生的艰辛;在一些舞蹈中,人们通过肢体舞动展示着对山水的情感表达。

太行山上的音乐也讲述了许多关于生活的故事,让人们有机会从中领悟到人生的真谛。

太行山上的音乐给人们带来了无尽的欢乐和启迪。

当地人民通过音乐表达内心世界,减轻生活的压力,也给人们带来了欣赏和享受音乐的机会。

在太行山上,人们常常聚集在一起合唱、跳舞,用音乐指引着他们的生活。

无论是在节日庆典中还是在日常生活中,太行山上的音乐都承载了人们对美好生活的向往和期待。

太行山上初中音乐教案教学目标:1. 情感、态度与价值观:通过学唱《太行山上》,培养学生对我国抗日战争时期的历史的了解,激发学生的爱国情怀。

2. 过程与方法:通过聆听、演唱、讨论等方式,提高学生的音乐审美能力和集体合作能力。

3. 知识与技能:学会《太行山上》的歌词,掌握歌曲的旋律,理解歌曲的背景和意义。

教学重点:学会《太行山上》的歌词和旋律。

教学难点:理解歌曲的背景和意义,唱好歌曲中的装饰音。

教学准备:钢琴、吉他、多媒体设备教学过程:一、导入(5分钟)1. 教师简要介绍太行山的历史背景,让学生了解抗日战争时期太行山的重要性。

2. 引导学生思考抗日战争时期人们的艰苦生活和英勇斗争精神。

二、学唱歌曲(15分钟)1. 教师播放《太行山上》歌曲,让学生初步感受歌曲的风格和情感。

2. 教师带领学生逐句学唱歌曲,注意歌曲中的装饰音和节奏。

3. 学生自主练习,教师巡回指导,帮助学生解决学唱中的困难。

三、讨论歌曲意义(10分钟)1. 教师引导学生讨论歌曲中的关键词语,如“坚决”、“勇敢”、“坚持”等,理解歌曲的主题。

2. 学生分享自己的感受和理解,教师总结并强调歌曲所表达的英勇斗争精神。

四、集体演唱(5分钟)1. 教师组织学生进行集体演唱,注意音乐的和谐和统一。

2. 学生自主练习,教师巡回指导,帮助学生提高集体演唱效果。

五、拓展活动(5分钟)1. 教师引导学生创作与太行山相关的音乐作品,如歌词、旋律等。

2. 学生展示自己的创作成果,教师给予评价和指导。

六、总结与反思(5分钟)1. 教师引导学生总结本节课的学习收获,让学生认识到抗日战争时期人们的艰苦生活和英勇斗争精神。

2. 学生分享自己的感受和体会,教师给予鼓励和指导。

教学延伸:1. 组织学生参观太行山革命纪念地,深入了解抗日战争时期的历史。

2. 邀请老红军或抗战英雄来校讲述抗战故事,激发学生的爱国情怀。

教学反思:通过本节课的教学,教师要关注学生的学习反馈,及时调整教学方法和策略,提高教学效果。

在太行山上各声部的唱法1. 引言太行山位于中国北方,是中国著名的山脉之一。

这里自然环境优美,文化底蕴深厚。

在太行山上,人们形成了独特的艺术形式,其中包括了各声部的唱法。

2. 太行山上的声部在太行山上,有许多不同的声部,包括男声、女声、儿童声等。

每个声部都有其独特的特点和表现方式。

2.1 男声太行山男声以浑厚、低沉为主要特点。

他们常常以咏史、咏怀等方式来表达对故土、家园的深情厚意。

男声演唱时通常使用较低的音调,给人以稳重庄重之感。

2.2 女声太行山女声以柔美、婉转为主要特点。

她们常常以歌颂自然、赞美爱情等方式来表达内心情感。

女声演唱时通常使用较高的音调,给人以温柔柔美之感。

2.3 儿童声太行山儿童声以天真、活泼为主要特点。

他们常常以童谣、儿歌等方式来表达对生活的热爱和好奇心。

儿童声演唱时通常使用较高的音调,给人以活泼可爱之感。

3. 太行山上各声部的唱法不同声部在太行山上有着不同的唱法,下面将分别介绍各个声部的唱法。

3.1 男声的唱法太行山男声在演唱时注重气息运用和共鸣发声。

他们通常使用深沉、低沉的音色,通过调整发声部位和呼吸控制来产生浑厚的音质。

同时,男声还注重节奏感和力度掌握,在演唱过程中能够准确把握每个音符的长短和强弱。

3.2 女声的唱法太行山女声在演唱时注重柔美和表现力。

她们通常运用头腔共鸣来产生高亢悠扬的音色,通过呼吸控制和发声技巧来实现音色转换和音域拓展。

女声演唱时还注重情感表达,能够通过声音的变化和音乐的演绎来传达内心的情感。

3.3 儿童声的唱法太行山儿童声在演唱时注重天真和活泼。

他们通常使用明亮、清澈的音色,通过发声部位的调整和呼吸控制来产生清脆可爱的音质。

儿童声演唱时还注重节奏感和表现力,能够通过音乐的节奏和语调来表达自己对生活的热爱和好奇心。

4. 太行山上各声部的合唱在太行山上,不同声部常常进行合唱,共同演绎出一幅美妙动人的画面。

合唱时,各个声部需要相互配合、协调一致,以达到最佳效果。

歌曲《在太行山上》-花城粤教版八年级音乐下册教案概述本教案主要介绍了花城粤教版八年级音乐下册中的一首歌曲《在太行山上》,旨在帮助学生们更好地理解和学习这首歌曲,提高其音乐素养。

课程目标学生通过本节课的学习,实现以下目标:•理解《在太行山上》的歌词含义;•理解歌曲曲调和韵律;•能够声情并茂地演唱这首歌曲。

教学时间本节课程预计需要1个课时。

教学步骤第一步:课前问答提问学生们对《在太行山上》这首歌曲有什么了解。

第二步:播放歌曲播放《在太行山上》这首歌曲,让学生们先感受一下歌曲并了解歌曲的整体感觉。

第三步:讲解歌词分段讲解歌曲的歌词,解释其含义。

例如:望远山脉好似一道长龙,绵延不绝不停的往前。

高山之巅云飘如纱,霞光四射煞是好看。

解释:歌曲描述了太行山的景色壮丽,并使用了形象的比喻手法来描绘山脉和云雾,让人产生美好的联想。

第四步:学习歌曲曲调和韵律让学生跟着歌曲的节奏和旋律唱几遍,帮助其理解韵律和曲调。

第五步:练习演唱让学生逐段跟着音乐唱,练习演唱歌曲,并进行反复练习。

第六步:课堂展示邀请学生上台演唱歌曲,展示自己的学习成果。

教学评估通过课堂展示和学生们的口头回答,来评估其是否掌握了《在太行山上》的歌词、曲调和韵律。

课后作业要求学生自己写一篇关于太行山的小故事或小诗,并配上一段节奏和旋律优美的音乐。

要求学生参考学习过的歌词,提高其音乐素养和创作能力。

教学建议教师可以适当增加有关太行山地理和历史介绍的课堂内容,来让学生们更好地理解和学习这首歌曲。

同时,建议教师和学生使用音乐软件,如GarageBand等,来制作一份自己的音乐作品,提升学生们的学习兴趣和亲身体验。

歌曲《在太行山上》花城粤教版八年级音乐下册教案前言歌曲《在太行山上》是花城粤教版八年级音乐下册的一首歌曲,该教材是以广州话为本地方言,结合广东省的音乐特色,是针对广东省学生的音乐课程教材。

本教案旨在通过课堂活动,让学生更好地理解和欣赏这首歌曲,并在其中体会到音乐的魅力。

教学目标1.了解歌曲的故事背景和创作背景,理解歌曲的情感表达。

2.能够唱出歌曲的主旋律,了解歌曲的节奏、拍子、调式、乐器等基本知识。

3.通过歌曲欣赏和讨论,提升学生的音乐素养和审美能力。

教学内容1.歌曲介绍:通过讲解歌曲的故事背景和创作背景,引发学生的兴趣。

2.听歌赏析:边听歌边分析歌曲的节奏、拍子、调式、乐器等基本知识,让学生更好地理解歌曲的魅力。

3.歌曲演唱:指导学生熟悉歌曲,并分组练唱,加深学生对歌曲的理解和掌握。

教学步骤步骤一:歌曲介绍1.教师简要介绍歌曲《在太行山上》的由来、故事背景以及创作背景,并通过图片、视频等多媒体形式展示太行山的景色,让学生更好地理解歌曲。

2.教师带领学生一起听一遍歌曲,让学生先了解整首歌曲的旋律和基本节奏。

步骤二:听歌赏析1.教师放歌,让学生边听歌边分析歌曲的速度、节奏、拍子和调式。

引导学生通过描绘画面、弹奏乐器等方式加深对歌曲的理解。

2.教师可以辅以乐理知识的讲解,如歌曲的调式和曲调的运用。

步骤三:歌曲演唱1.教师指导学生逐句讲解歌词,理解歌曲的情感表达。

2.教师带领学生一起练习歌曲,练习主旋律和旋律间奏,并分组练唱,使学生能在协作的过程中更好地掌握歌曲。

教学评价1.学生能够对歌曲的故事背景有所了解,并能够通过歌曲的情感表达感受到歌曲的内涵。

2.学生能够唱出歌曲的主旋律,通过分析歌曲的节奏、拍子、调式和乐器等基本知识,更好地理解歌曲。

3.学生能够在分组练唱的过程中,通过协作与交流,提高了音乐素养和审美能力。

结语通过以上教学活动,相信学生们会更好地理解和欣赏这首《在太行山上》。

教育是一门艺术,希望本教案可以对大家有所启示,多加实践,与学生们一起创造更美好的音乐教育环境。

在太行山上各声部的唱法太行山作为中国著名的山脉之一,以其雄伟壮丽而闻名于世。

在这片天地间,每个声部都有其独特的唱法,展现出太行山独特的风貌和魅力。

下面将逐一介绍太行山上各声部的唱法,以期给大家带来一次全面而有指导意义的了解。

首先,太行山上的高音部可以说是整个山脉的灵魂所在。

高音部以其清澈婉转的音色,唱出太行山的高峻峭岩峰和陡峭悬崖。

这个声部的音域较高,唱法注重气息的控制和音准的准确性。

高音部需要通过长时间的练习,培养出稳定而圆润的发声技巧,让每一句音符都能够贴合山脉的造型和气势。

其次,太行山的低音部则展现了山脉宽广深邃的一面。

低音部的音域较低,唱法注重发声时的深沉和力度的掌控。

低音部需要通过适当的呼吸和声音发力,将太行山的庄严和厚重表现出来。

在演唱低音部时,需要注意掌握气息,使得声音不会过于重厚,而是能够呈现出冷峻的山脉之美。

太行山上的中音部则起到了连接高音部与低音部的桥梁作用。

中音部的音域相对于高音部和低音部来说更加宽广,唱法注重音色的平衡和过渡的流畅。

中音部需要具备良好的音域扩展能力和音色掌握能力,才能够将太行山的宏伟和壮丽在不同音域间转换自如地展现出来。

而太行山的合唱部则是整个山脉的集体之声。

合唱部将高音部、中音部和低音部的声音融合在一起,展示出太行山的多样性和丰富性。

合唱部的唱法需要强调声音的统一和和谐,注重各声部之间的整体感和协调性。

只有通过合理的安排和谐的和声关系,才能够创造出太行山的独特魅力和庄严气势。

总而言之,太行山上各声部的唱法都有其独特之处,各自展现了太行山不同的风貌和魅力。

高音部唱出了山脉的高峻和险峻,低音部展示了太行山的宽广和深邃,中音部起到了连接和过渡的作用,合唱部将各声部融合在一起,展示了整个山脉的集体之音。

希望通过这篇文章,能够给大家带来全面而有指导意义的了解,让大家更好地欣赏并理解太行山的音乐之美。

目录前言一、作者简介以及创作背景(一)曲作者(二)词作者(三)作品创作背景二、作品分析(一)歌词分析(二)曲式分析三、作品处理应注意的问题(一)指挥手法方面(二)声乐演唱方面结语附录浅析合唱曲《在太行山上》摘要:《在太行山上》是我国抗战时期的一部经典作品。

它是为奋战在太行山上的战士们所作,运用通俗易懂的语言,歌颂了战士们英勇杀敌、不畏艰难的革命精神。

本选题从作品的创作背景、歌词、曲式等方面入手,全面解析《在太行山上》作品的内在含义,掌握演唱合唱曲的技巧要领以及抗日歌曲创作的风格特点,以便对作品进行更好的艺术处理。

关键词:在太行上;混声合唱;桂涛声;复二部曲式;作品分析前言回顾我国合唱事业的发展,有一个时期的成就不容忽视,那就是抗战时期,《在太行山上》就是当时的一首具有代表性的抗日战歌。

在那个正义与邪恶、光明与黑暗、公理与强权生死搏杀的时期;作者记录的不单单是一个人的心声,而是亿万中国人在面对民族危难时所经历的心路历程。

全面而深刻的理解一部作品,首先就是对作品内容,情感脉络和所要表达的文化有深刻的了解和认识,把作品的背景,情绪的表现,曲式的运用等方面完全了然于心,胸有成竹。

只有全面的了解,完全投入到角色中去,才能准确的表达音乐的形象,做到具体、细腻、生动、感人。

一、作者简介以及创作背景理解一首作品的第一步应该去了解作者的情况,何种背景下写成的,这样才能初步的了解作者所要表达的感情。

(一)曲作者冼星海(1905年至1945年),人民音乐家,广东番禺人,在一个贫苦的船工家里长大。

[1]1928年在上海国立音乐学院学习,1931年在巴黎学习。

回国后面对同胞们家破人亡的遭遇,他奋笔疾书,写下了许多可歌可泣的爱国作品,为抗日运动的宣传起到了极大的鼓舞作用。

1945年10月30日病逝于莫斯科。

其优秀作品有:战斗性歌曲《战歌》《救国军歌》,抒情性歌曲《夜半歌声》《黄河之恋》,劳动性歌曲《搬夫曲》,说唱性歌曲《打倒汪精卫》。

分析A乐段——小调、回响式的二声部、二声部同节奏合唱。

(3)分乐段欣赏——B乐段

分析B乐段——平行大调,大调的明亮、坚定使得抗战气势更加豪迈。

3.欣赏B部

(1)欣赏B部,思考:B部分几个乐段?速度有何变化?

B部分为两个乐段,我们用字母C D表示。

速度相比A段稍快,反复第二遍时,力度加强,速度逐渐加快。

(2)分乐段欣赏——C乐段

B部分C乐段——大调,音乐风格转为进行曲风格,速度较快,节奏铿锵有力且具有弹性,与A部抒情性旋律形成了鲜明对比。

(3)分乐段欣赏——D乐段

思考:D乐段中的节奏和歌词有什么特征?

D乐段——多处运用切分节奏,切分节奏加强了旋律的推动性,给人以紧迫感。

结尾处由大调转回小调,前后呼应,直至乐曲结束。

三、巩固提高

对比总结,完整聆听。

四、单元小结

1.《春游》八六拍及其指挥图示、同头换尾、起承转合;

2.《保卫黄河》创作背景、齐唱、轮唱、黄河精神;

3.《在太行山上》复二部曲式结构、抒情风格与进行曲风格有机结合。

《在太行山上》

教学目标:

1、通过音乐作品了解历史,懂得先烈为中国革命所做出的巨大牺牲和伟大贡献。

2、欣赏作品,能够说出歌曲的基本情绪,能够随着不同情绪的音乐开展创造性的表演活动,体验歌声中蕴含的理想、信念、斗志和豪情。

教学重点:

1、感情地演唱歌曲《在太行山上》。

2、理解歌词内容,体会当年日本侵略者给中国人民造成的苦难和抗日军民高昂的斗志。

教学难点:

1、歌曲的几处大跳的气息支持、喉咙打开、声音连贯、乐句完整。

2、附点节奏、最后的高音及优美地声音歌唱。

3、发表对音乐作品的感受和用语言表达自己的感想,并有所感动与感悟。

教学方法:

讲解法、分析法、范唱法。

教学用具:

钢琴、多媒体课件。

教学过程:

一、组织教学:

师生问好!

二、导入新课:

冼星海(1905~1945),中国近现代著名的音乐家,中国作曲家。

在冼星海短促的一生中,创作生活约10余年,共作歌曲数百首(现存250余首),大合唱4部、歌剧1部、交响曲2部、管弦乐组曲4部、狂想曲1部以及小提琴、钢琴等器乐独奏、重奏曲多首。

其中有正面表现中国人民的抗日斗争、采用号召性、战斗性的进行曲形式的《救国军歌》《青年进行曲》《保卫卢沟桥》和《到敌人后方去》;有具体展示人民战争壮美的战斗图景、将抒情性与鼓动性或描绘性与概括性结合在一起《在太行山上》《游击军》和《反攻》;有表现工农群众的劳动生活、采用特定的劳动音调和节奏写成的《顶硬上》《拉犁歌》《搬夫曲》和《路是我们

开》;还有为抗战中的妇女、儿童写的《只怕不抵抗》《祖国的孩子们》和《三八妇女节歌》等等。

在这些群众歌曲中,冼星海根据不同内容,创造具有不同个性特征的音乐形象,或以具有冲击力的节奏和挺拔高昂、富于棱角的旋律,表现激昂慷慨的情绪和威武豪壮的气势;或以气息宽广的旋律、舒缓沉着的节奏和抒情含蕴的音调,体现革命人民丰富的内心世界。

《黄河大合唱》是冼星海最重要的和影响最大的一部代表作。

三、新课教学:

1、歌曲创作于1938年抗日战争时期,歌曲以饱满的情绪,热情讴歌了处于抗日战争前线的太行山军民,母亲送儿、妻子送郎义无反顾地走上了抗日战场的感人形象,表达了抗日军民誓灭入侵敌人的坚定信念。

2、歌曲《太行山上》是一首混声二部合唱,2/4拍子、小调式。

3、全曲由对比鲜明的两个乐段组成。

第一乐段是一个非方整性乐段,由四个长度不等的乐句组成(9+11+5+10)。

第一乐句有引子的特点,弱拍起唱,节奏舒展开阔,有一种登高望远之感,歌颂着在世界东方开展的反法西斯战争;第二乐句由“看吧”开始,节奏紧凑,坚定有力,一气呵成,表现出整个太行山脉燃起的抗日烽火;第三乐句是对第二乐句的补充;第四乐句由“听吧”开始,在结构上与第二乐句相似。

细致地刻画出全民总动员,投身抗日战争的情形。

在这一乐段中,弱拍起句为主的旋律进行,赋予音乐以强大的推动力;第二声部在第一声部句尾长音上给以呼应,表现出前呼后应、同仇敌忾的气势。

第二乐段由四个乐句组成(6+6+5+8),两个声部节奏统一,正拍进入,与第一乐段形成鲜明的对比:速度由慢而舒缓转为快而刚健,力度由跌起伏变为强劲、高涨。

尤其是该乐段的再次重复,不仅进一步发展了高潮的音乐情感,而且强化了太行军民敢打必胜的英雄形象。

4、教师边弹边唱,学生倾听。

5、学生随伴奏哼唱。

6、学生跟随教师齐唱。

四、课堂小结:

总结歌曲的创作特点,学生学会这首歌的演唱。