《鱼类的骨骼系统》

- 格式:doc

- 大小:48.50 KB

- 文档页数:5

鱼类学名词解释(形态部分)鱼类学名词解释(形态部分)绪论圆口类:最原始的鱼类,骨骼全为软骨,无上下颌,故又称为无颌类软骨类:内骨骼全为软骨,具上下颌,头侧有鳃裂5-7个。

分为板鳃亚纲和全头亚纲硬骨类:骨骼或多或少为硬骨。

分为内鼻孔亚纲和辐鳍亚纲真骨类:硬骨鱼纲中除多鳍鱼目、鲟形目、弓鳍鱼目和雀鳝目外的8个总目的鱼统称为真骨类。

分为软鳍鱼类和棘鳍鱼类全骨类:硬骨鱼纲中弓鳍鱼目和雀鳝目统称为硬骨硬鳞类,又称为全骨类软骨硬鳞类:辐鳍亚纲中多鳍鱼目和鲟形目合称为软骨硬鳞类第一章外部形态吻部:头部最前端到眼的前缘的部分眼后头部:眼的后缘到鳃盖骨后缘或最后一鳃裂的部分眼间隔:两眼间最短的距离颊部:眼的下方到前鳃盖骨后缘的部分喉部:两鳃盖间的腹面部分下颌联合:下颌左右两齿骨在前方汇合处颏部:也称颐部,紧接下颌联合的后方峡部:眼的后下方到前鳃盖骨后缘的部分角质鳍条:软骨鱼类具有的不分枝不分节的鳍条棘:鳞质鳍条的一种强大坚硬,由鳍条变化形成,不分枝不分节,不能分为左右两半假棘:两鳍条骨化而成,水煮可分为左右两半,只见于鲤科鱼类软鳍鱼类:多数低等真骨鱼类的背鳍完全由分节而可屈曲的软条组成,称为软鳍鱼类棘鳍鱼类:高等真骨鱼类的背鳍除了由软条组成外,还有坚硬的棘,称为棘鳍鱼类脂鳍:鲑形目和鲇形目的绝大多数种类,在背鳍的后方有一肉片状突起,通常内无鳍条,充满疏松的结缔组织和脂肪组织鳍式:用鳍的缩写、符号、数字表示鳍的组成情况的公式鳍:是鱼类的特征器官,有偶鳍和奇鳍两种,由支鳍骨和鳍条组成,可分为角质鳍条和鳞质鳍条,其中鳞质鳍条又分为软条(分支鳍条和不分支鳍条)和棘(真棘和假棘),用于协助运动和维持身体平衡。

第二章皮肤及其衍生物珠星:是局部表皮细胞的变形物,珠星多出现在生殖季节或在生殖季节变得特别明显。

雄性个体突出,雌性无或弱。

盾鳞:为软骨鱼类所特有的一种鳞片,由表皮和真皮联合形成,成对角线排列,由鳞棘和基板构成硬鳞:为硬骨鱼纲的硬鳞鱼类所特有,完全由真皮形成,为深埋于真皮层中的菱形骨板骨鳞:为真骨鱼类所有,由真皮产生,一般呈覆瓦状排列,是最常见的一种鳞片,包括圆鳞和栉鳞圆鳞:骨鳞的一种,其露出部分边缘光滑整齐不长细齿栉鳞:骨鳞的一种,其露出部分光滑边缘密生细齿鳞嵴:也称环片,鳞片表面形成一圈一圈的隆起,在大多数鱼类中作同心圆排列鳞焦:围绕鳞嵴的中心区域,是鳞片最先形成的部分。

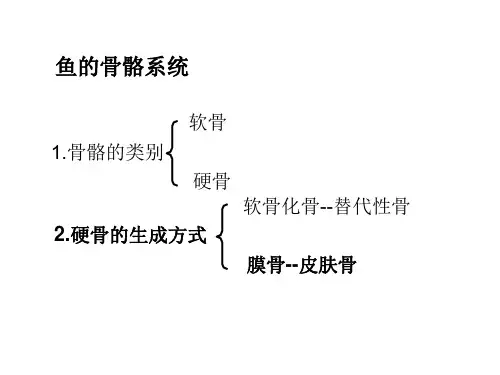

《鱼类的骨骼系统》骨骼的分类•1、鱼类的骨骼按其性质来分,有软骨和硬骨(软骨化骨、硬骨)。

–软骨──圆口类、软骨鱼类,由生骨区产生的软骨细胞,形成软骨,并终生保持软骨阶段。

–软骨化骨──硬骨细胞侵入软骨区域内,经过骨化作用,逐渐代替了软骨而成的硬骨。

–膜骨──真皮和结缔组织等,由于硬骨细胞的作用,直接骨化不经过软骨阶段而成的硬骨。

•2、鱼类的骨骼按着生部位来分,有三大部分:–中轴骨骼:头骨、脊柱、肋骨--内骨骼–附肢骨骼:肩带、腰带、支鳍骨--内骨骼–皮骨:鳞片、鳍条、鳍棘──外骨骼第一节中轴骨骼–鱼类各部分的骨骼数目很多,低等与高等的不同种数目也不同,现仅以白鲢为例介绍各部分的骨骼名称、主要结构。

一、头骨•鱼类的头骨可分为脑颅和咽颅两部分。

–脑颅──位于整个头骨的上部,用来包藏脑及嗅、视、听等感觉器官。

–咽颅──也称脏颅,位于整个头骨的下部,呈弧状排列,包围着消化道前端(口咽腔及食道前部)的两侧。

(一)脑颅–白鲢的脑颅骨片有五十余块,按各骨所在的部位,可以分为四个部分。

1、嗅区–包括:鼻骨2块,前筛骨1块,中筛骨1块,侧筛骨2块,犁骨(锄骨)1块。

•2、眼区–包括:额骨2块、眶蝶骨2块、翼蝶骨2块、副蝶骨1块、围眶骨(眶上骨2块、眶下骨16块)。

•3、耳区–包括:顶骨2块、蝶耳骨2块、翼耳骨2块、上耳骨2块、前耳骨2块、后耳骨2块、鳞片骨2块、后颞骨2块。

•4、枕区–包括:上枕骨1块、外枕骨2块、基枕骨1块。

(二)咽颅–咽颅又称咽弓,一般有七对咽弓,第一对为颌弓,第二对为舌弓,第三至第七对为鳃弓。

•1、上颌区–包括:前颌骨2块、上颌骨2块、翼骨2块、中翼骨2块、后翼骨2块、方骨2块、腭骨2块。

•2、下颌区–包括:齿骨2块(膜骨)、关节骨2块(软骨化骨)、前关节骨2块(膜骨)、隅骨2块(膜骨)、米克尔氏软骨2块(软骨)。

3、舌弓区–包括:间(茎)舌骨2块、上舌骨2块、角舌骨2块、下舌骨2块、基舌骨2块、续骨2块、舌颌骨2块、尾舌骨1块、前鳃盖骨2块、主鳃盖骨2块、间鳃盖骨2块、下鳃盖骨2块、鳃条骨。

鱼类学名词解释(形态部分)绪论圆口类:最原始的鱼类,骨骼全为软骨,无上下颌,故又称为无颌类软骨类:内骨骼全为软骨,具上下颌,头侧有鳃裂5-7个。

分为板鳃亚纲和全头亚纲硬骨类:骨骼或多或少为硬骨。

分为内鼻孔亚纲和辐鳍亚纲真骨类:硬骨鱼纲中除多鳍鱼目、鲟形目、弓鳍鱼目和雀鳝目外的8个总目的鱼统称为真骨类。

分为软鳍鱼类和棘鳍鱼类全骨类:硬骨鱼纲中弓鳍鱼目和雀鳝目统称为硬骨硬鳞类,又称为全骨类软骨硬鳞类:辐鳍亚纲中多鳍鱼目和鲟形目合称为软骨硬鳞类第一章外部形态吻部:头部最前端到眼的前缘的部分眼后头部:眼的后缘到鳃盖骨后缘或最后一鳃裂的部分眼间隔:两眼间最短的距离颊部:眼的下方到前鳃盖骨后缘的部分喉部:两鳃盖间的腹面部分下颌联合:下颌左右两齿骨在前方汇合处颏部:也称颐部,紧接下颌联合的后方峡部:眼的后下方到前鳃盖骨后缘的部分角质鳍条:软骨鱼类具有的不分枝不分节的鳍条棘:鳞质鳍条的一种强大坚硬,由鳍条变化形成,不分枝不分节,不能分为左右两半假棘:两鳍条骨化而成,水煮可分为左右两半,只见于鲤科鱼类软鳍鱼类:多数低等真骨鱼类的背鳍完全由分节而可屈曲的软条组成,称为软鳍鱼类棘鳍鱼类:高等真骨鱼类的背鳍除了由软条组成外,还有坚硬的棘,称为棘鳍鱼类脂鳍:鲑形目和鲇形目的绝大多数种类,在背鳍的后方有一肉片状突起,通常内无鳍条,充满疏松的结缔组织和脂肪组织鳍式:用鳍的缩写、符号、数字表示鳍的组成情况的公式鳍:是鱼类的特征器官,有偶鳍和奇鳍两种,由支鳍骨和鳍条组成,可分为角质鳍条和鳞质鳍条,其中鳞质鳍条又分为软条(分支鳍条和不分支鳍条)和棘(真棘和假棘),用于协助运动和维持身体平衡。

第二章皮肤及其衍生物珠星:是局部表皮细胞的变形物,珠星多出现在生殖季节或在生殖季节变得特别明显。

雄性个体突出,雌性无或弱。

盾鳞:为软骨鱼类所特有的一种鳞片,由表皮和真皮联合形成,成对角线排列,由鳞棘和基板构成硬鳞:为硬骨鱼纲的硬鳞鱼类所特有,完全由真皮形成,为深埋于真皮层中的菱形骨板骨鳞:为真骨鱼类所有,由真皮产生,一般呈覆瓦状排列,是最常见的一种鳞片,包括圆鳞和栉鳞圆鳞:骨鳞的一种,其露出部分边缘光滑整齐不长细齿栉鳞:骨鳞的一种,其露出部分光滑边缘密生细齿鳞嵴:也称环片,鳞片表面形成一圈一圈的隆起,在大多数鱼类中作同心圆排列鳞焦:围绕鳞嵴的中心区域,是鳞片最先形成的部分。

鱼类的结构与功能鱼类是水生动物中最为广泛和多样化的类群之一,它们在水中生活并具备一系列独特的结构与功能。

本文将探讨鱼类的结构特点以及这些结构与其所起的功能作用。

一、鱼类的外部结构鱼类的外部结构主要包括头部、躯干和尾巴三个部分。

头部通常有口、眼、鳃盖、鼻孔等器官,其中嘴部用于捕食和进食。

鱼类的眼睛通常较大,适应水中的光线状况。

鳃盖是鱼类呼吸和排除二氧化碳的器官,通过鳃盖上的鳃腔进行气体交换。

鼻孔则用于嗅觉和辨别水中的气味。

躯干部分是鱼类的主体,包括背部、腹部和侧面。

鱼类的背部通常呈流线型,有助于减少水的阻力,并提高游泳速度。

腹部则用于保持平衡,同时也是鱼类的消化器官所在区域。

鱼类的侧面通常具备鳞片,这些鳞片有助于保护鱼类的内脏器官,并减少水动力的阻力。

尾巴是鱼类最显著的特征,它们的形态和大小各不相同。

尾巴的主要作用是推动水体,使鱼类能够游动。

根据不同的尾型,鱼类的游泳方式也有所不同,包括顶鳍尾顶游、侧鳍尾推游和双叉尾扫游等等。

二、鱼类的内部结构鱼类的内部结构包括鱼鳍、鱼骨骼和鱼肌肉等部分。

鱼鳍是鱼类用于调节姿态和保持平衡的重要器官,常见的鱼鳍类型包括背鳍、腹鳍和尾鳍等。

鱼骨骼是鱼类的骨架,它们通常较为柔软和灵活,有利于鱼类的游动。

鱼肌肉是鱼类最主要的组织类别之一,它们通过收缩和松弛来驱动鱼类的运动。

三、鱼类的特殊器官与功能除了一般的结构之外,鱼类还拥有一些独特的器官和功能。

下面将介绍几个关键的例子:1. 鱼鳔:鱼鳔是鱼类体内的气体交换器官,它呈管状结构,位于鱼的体腔内。

鱼鳔通过吞食空气,将氧气吸收到血液中,并排出二氧化碳。

这种特殊的呼吸方式使得某些鱼类如肺鳃鱼能够在氧气匮乏的环境中存活。

2. 侧线系统:鱼类的侧线系统分布在它们的侧面,由一系列敏感的感受器组成。

这些感受器可以感知水中的压力和震动,帮助鱼类感知周围环境,并捕捉猎物或者避开潜在的威胁。

3. 电感应器官:一些特殊的鱼类,如电鳗和电鲶,具备电感应器官,能够产生和感知电场。

鱼类学实验—⾻骼系统实验三⾻骼系统⼀、实验⽬的:通过鱼类内⾻骼的观察,熟悉和掌握⾻骼的⼀般结构和演化关系。

⼆、实验材料和⼯具:鲨和鲤的⾻骼标本、解剖盘、解剖针。

三、实验内容:第⼀部分、观察软⾻鱼类的头⾻构造⼀、脑颅:由整块软⾻构成,故称原颅,外观颇似⼩提琴。

1、背⾯观:①吻软⾻,突出于脑颅前⽅的三条棒状软⾻,前中央有⼀⼩孔,腹⾯中央的⼀条为中央棒,两侧为侧棒,前端彼此愈合,为⽀持吻部的⾻骼。

②⿐囊,位脑颅前部两侧⼀对薄壁的椭圆囊,内包嗅觉器官,其腹⾯为⿐孔,在⿐孔的前后⽅各有突出的软⾻瓣,即⿐瓣软⾻。

③前囟,吻软⾻后⽅中央⼀个椭圆形孔,上覆有纤维薄膜。

④眼窝,⿐囊后⽅两侧,容纳眼球的凹窝,其后上⽅的突起称眶后突,侧壁内有⼤⼩不等的脑神经和⾎管通孔。

⑤⽿囊,眼窝后⽅两侧的隆起,透过透明软⾻可见埋藏半规管的痕迹,是为⽿囊,其腹⾯的软⾻是构成⼝腔顶壁的基板。

⑥内淋巴窝,位⽿囊之间的中央部,内有2对开孔。

外侧1对较⼩的为内淋巴管孔,内侧1对较⼤的为前庭窗或称外淋巴管孔,这些管道均与内⽿相通。

⑦枕髁及枕⾻⼤孔,位脑颅最后端的1个⼤孔,称枕⾻⼤孔。

是延脑与脊髓相通的部位,也是脑颅与脊柱相连部分,孔两侧的突起称枕髁,为脑颅与第⼀脊椎⾻相关节的部位,其两侧具⾆咽神经及迷⾛神经的通孔。

腹⾯观:①⿐囊与⿐孔,前端两侧膨⼤的软⾻囊为⿐囊,内藏嗅觉器官的嗅囊,腹⾯的孔即⿐孔。

②腭突关节⾯,⿐囊后侧的⼀对凹窝,与上颌的腭突相关节。

③⾆颌⾻关节⾯,在眶后突的侧⾯,有⼀对凹窝,与⾆颌软⾻相关节,其内侧各有两对开孔,外后⽅⼀对为外颈动脉孔,前内⽅⼀对为内颈动脉孔。

⼆、咽颅:包括7对软⾻,第⼗对⽀持上下颌为颌⼸,第⼆对为⾆⼸,第三对⾄第七对为鳃⼸。

1、颌⼸:囤上颌⾻,亦称腭⽅软⾻,为⼀对⼤⽽扁平的软⾻,中部较窄,两端较宽,其前背⽅有⼀突起,称腭突此突起借韧带与脑颅⿐囊后⽅两侧凹窝相关节。

腭⽅软⾻的后端与下颌⽶克尔⽒软⾻相关节。

②下颌⾻,亦称⽶克尔⽒软⾻,为⼀对扁平软⾻,其后背侧有凹关节⾯与上颌的腭⽅软⾻相关节,后端外背⽅借结缔组织与第⼆对⾆⼸的⾆颌软⾻相关节。

DOI: 10.12131/20200179文章编号: 2095 − 0780 −(2021)02 − 0036 − 08青干金枪鱼骨骼系统研究杨 蕊1, 2,于 刚1, 2,胡 静1, 2,周胜杰1, 2,方 伟1, 2,马振华1, 2(1. 中国水产科学研究院南海水产研究所/农业农村部南海渔业资源开发利用重点实验室,广东 广州 510300;2. 三亚热带水产研究院,海南 三亚 572018)摘要: 为揭示青干金枪鱼 (Thunnus tonggol ) 骨骼形态特征,文章采用X-ray 透视成像系统及骨骼标本制作法开展相关研究。

结果显示,青干金枪鱼骨骼包括附肢骨骼和中轴骨骼两部分,其中附肢骨骼包括带骨和支鳍骨,中轴骨骼包括头骨、脊柱和尾骨。

青干金枪鱼头部骨骼分为脑颅和咽颅两部分,脑颅主要包括嗅区、额眼区、蝶骨区和枕骨区,咽颅即包围在消化管前端的骨骼,包括颌弓、舌弓、鳃弓和鳃盖骨系。

青干金枪鱼脊柱则由39枚脊椎骨前后衔接构成,其中第35至第38节椎体的髓棘和脉棘向后延伸变形成尾上骨和尾下骨,第39节椎体演变成尾杆骨。

开展青干金枪鱼骨骼系统的研究不仅丰富了金枪鱼属鱼类的生物学基础,也为其分类及演化提供相关参考。

关键词: 青干金枪鱼;X-ray 透视系统;骨骼系统;骨骼标本制作中图分类号: S 917.4文献标志码: A 开放科学(资源服务)标识码(OSID ):Research on skeleton system of Thunnus tonggolYANG Rui 1, 2, YU Gang 1, 2, HU Jing 1, 2, ZHOU Shengjie 1, 2, FANG Wei 1, 2, MA Zhenhua1, 2(1. South China Sea Fisheries Research Institute , Chinese Academy of Fishery Sciences/Key Laboratory of South China Sea FisheryResource Exploitation & Utilization , Ministry of Agriculture and Rural Affairs , Guangzhou 510300, China ;2. Sanya Tropical Fisheries Research Institute , Sanya 572018, China )Abstract: In order to reveal the bone morphology of Thunnus tonggol , we studied its skeletal system by X-ray fluoroscopy ima-ging and manufacturing technique of bone specimen. It is found that the skeleton of T. tonggol consists of appendicular skeleton and axial skeleton. Its appendicular skeleton includes belt bone and branched fin bone, and the axial skeleton consists of skull, spine and coccyx. The cranial skeleton of T. tonggol consists of neurocranium and splanchnocranium. The neurocranium is divided into eth-moidale, frontale, sphenoid and occipitale. The splanchnocranium is surrounded by the bones at the front of the digestive tube, and it includes arcus mandibularis, arcus hyoideus, arcus branchialis and opercular bones. The spine of T. tonggol is composed of 39 ver-tebraes, and the neural spine and haemal spine of the 35th–38thcentrum deformed into epural and hypural. The 39thcentrum evolved into the urostyle. The study on skeletal system of T. tonggol not only enriches the biological basis of the genus Tunas, but also provides references for its classification and evolution.Key words: Thunnus tonggol ; X-ray perspective system; Skeleton system; Manufacturing technique of bone specimen第 17 卷第 2 期南 方 水 产 科 学Vol.17,No.22021 年 4 月South China Fisheries ScienceApr. ,2021收稿日期:2020-08-26;修回日期:2020-12-21资助项目:中国水产科学研究院基本科研业务费项目 (2020XT0301, 2020TD55);广西创新驱动发展专项资金 (桂科AA18242031);海南省自然科学基金项目 (2019CXTD418)作者简介:杨 蕊 (1987—),女,硕士,高级工程师,从事水产养殖研究。

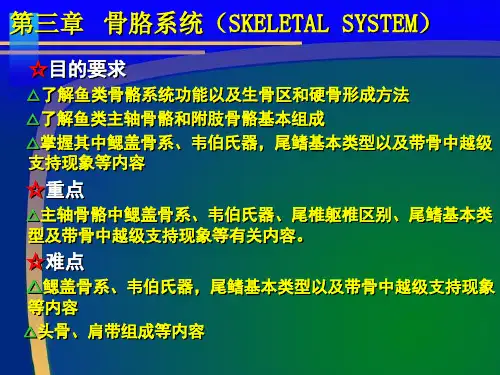

《鱼类的骨骼系统》骨骼的分类•1、鱼类的骨骼按其性质来分,有软骨和硬骨(软骨化骨、硬骨)。

–软骨──圆口类、软骨鱼类,由生骨区产生的软骨细胞,形成软骨,并终生保持软骨阶段。

–软骨化骨──硬骨细胞侵入软骨区域内,经过骨化作用,逐渐代替了软骨而成的硬骨。

–膜骨──真皮和结缔组织等,由于硬骨细胞的作用,直接骨化不经过软骨阶段而成的硬骨。

•2、鱼类的骨骼按着生部位来分,有三大部分:–中轴骨骼:头骨、脊柱、肋骨--内骨骼–附肢骨骼:肩带、腰带、支鳍骨--内骨骼–皮骨:鳞片、鳍条、鳍棘──外骨骼第一节中轴骨骼–鱼类各部分的骨骼数目很多,低等与高等的不同种数目也不同,现仅以白鲢为例介绍各部分的骨骼名称、主要结构。

一、头骨•鱼类的头骨可分为脑颅和咽颅两部分。

–脑颅──位于整个头骨的上部,用来包藏脑及嗅、视、听等感觉器官。

–咽颅──也称脏颅,位于整个头骨的下部,呈弧状排列,包围着消化道前端(口咽腔及食道前部)的两侧。

(一)脑颅–白鲢的脑颅骨片有五十余块,按各骨所在的部位,可以分为四个部分。

•1、嗅区–包括:鼻骨2块,前筛骨1块,中筛骨1块,侧筛骨2块,犁骨(锄骨)1块。

•2、眼区–包括:额骨2块、眶蝶骨2块、翼蝶骨2块、副蝶骨1块、围眶骨(眶上骨2块、眶下骨16块)。

•3、耳区–包括:顶骨2块、蝶耳骨2块、翼耳骨2块、上耳骨2块、前耳骨2块、后耳骨2块、鳞片骨2块、后颞骨2块。

•4、枕区–包括:上枕骨1块、外枕骨2块、基枕骨1块。

(二)咽颅–咽颅又称咽弓,一般有七对咽弓,第一对为颌弓,第二对为舌弓,第三至第七对为鳃弓。

•1、上颌区–包括:前颌骨2块、上颌骨2块、翼骨2块、中翼骨2块、后翼骨2块、方骨2块、腭骨2块。

•2、下颌区–包括:齿骨2块(膜骨)、关节骨2块(软骨化骨)、前关节骨2块(膜骨)、隅骨2块(膜骨)、米克尔氏软骨2块(软骨)。

•3、舌弓区–包括:间(茎)舌骨2块、上舌骨2块、角舌骨2块、下舌骨2块、基舌骨2块、续骨2块、舌颌骨2块、尾舌骨1块、前鳃盖骨2块、主鳃盖骨2块、间鳃盖骨2块、下鳃盖骨2块、鳃条骨。

(二)咽颅•4、鳃弓区–包括咽鳃骨、上鳃骨、角鳃骨、下鳃骨、基鳃骨,均为软骨化骨。

–鳃弓有五对,每对鳃弓从上而下由咽鳃骨、上鳃骨、角鳃骨、下鳃骨及基鳃骨组成。

其中基鳃骨单一条状,其余各骨左右对称。

–第五对鳃弓在所有的真骨鱼类中变化甚大,通常叫咽骨(下咽骨)。

在鲤科鱼类第五对鳃弓变成一对大骨片,也为咽骨(相当于第五对鳃弓的角鳃骨),上长有咽喉齿(下咽齿)。

软骨鱼类与硬骨鱼类头骨比较•软骨鱼类–完全为软骨,没有骨片分化,由整块软骨构成,相当于高等脊椎动物的原始颅骨状态,故又称原颅。

–1、全部为软骨–2、上颌由腭方软骨组成–3、下颌由米克尔氏软骨组成–4、舌弓由舌颌软骨、角舌软骨、基舌软骨构成–5、鳃弓由咽鳃软骨、上鳃软骨、角鳃软骨、下鳃软骨、基鳃软骨组成–6、无鳃盖骨,鳃裂直接开口体外•硬骨鱼类–低等硬骨鱼类或多或少有膜骨加入,高等硬骨鱼类全骨化,头骨由许多骨片组成。

–1、骨化复杂,有软骨化骨,也有膜骨–2、上颌原腭方软骨骨化为腭骨–3、下颌原米克尔氏软骨大部分消失或残留,另有膜骨的齿骨、隅骨及软骨化骨的关节骨共同构成下颌–4、舌弓加入了软骨化骨的茎舌骨、上舌骨、下舌骨、膜骨的尾舌骨。

–5、鳃弓硬骨化成咽鳃骨、上鳃骨、角鳃骨、下鳃骨、基鳃骨,第五对鳃弓常由一块骨组成–6、有膜骨的鳃盖骨硬骨鱼类头骨演化状态比较•低等硬骨鱼类(包括低等真骨鱼类)–头骨数目数目多,最多达180块–膜骨在头骨表面,头顶平–犁骨2块–有眶蝶骨–上枕骨接顶骨,不与额骨相接–整个脑颅较长–鳃盖骨边缘光滑–自真骨鱼类起具有尾舌骨、下舌骨•高等真骨鱼类–头骨数逐渐减少–膜骨下沉,头顶高低不平–犁骨1块–无眶蝶骨–上枕骨将左右顶骨分开,并与额骨相接–整个脑颅缩短–鳃盖骨边缘具棘状突起头骨各部的连接•颌弓与脑颅的连接:–颌弓包括上下颌,前方由上颌区的腭骨前端与犁骨相关节,后方通过续骨缝合着上颌区的方骨与后翼骨,续骨连舌颌骨,再由舌颌骨连接脑颅,与脑颅相关节。

•舌弓与脑颅的连接:–由舌弓区的间舌骨连接续骨、舌颌骨,再由舌颌骨与脑颅相关节。

二、脊柱–脊柱是由许多椎骨自头后一直到尾鳍基部相互衔接而成,用以支持身体和保护脊髓、主要血管等。

–鱼类的脊椎骨按其着生部位和形态的不同可以分为躯椎和尾椎两类。

(一)躯椎–一个典型的躯椎是由椎体、髓弓、髓棘、椎管、椎体横突、关节突构成。

–1、椎体-硬骨鱼类的椎体为双凹椎体,凹处有退化的残余脊索存在。

–2、髓弓-即椎体背侧方二块小骨所形成的弓状构造。

–3、椎管-髓弓中间呈三角形的空腔即为椎管,有脊髓从椎管中通过。

–4、髓棘-从髓弓的顶端向其背方向突出的一根细长的突起。

–5、椎体横突-椎体腹面向外侧突出的部分,以此与肋骨相关节。

–6、前后关节突-椎体背前方和后方各有两个突出的短棒状小骨,为前关节突和后关节突。

有些鱼类在椎体腹面也有关节突存在,称为脉关节突。

(二)尾椎–一个典型的尾椎具有椎体、髓弓、髓棘、椎管、前关节突、脉弓、脉管、脉棘。

–脉弓是由椎体横突向腹面突出,左右合成的弓状构造。

–脉弓中间的空腔为脉管,内容纳尾动脉及尾静脉,–脉棘为脉弓向腹面突出的细长骨片。

–硬骨鱼类最后几个尾椎的脉棘或髓棘常和尾鳍基部连接,最后一尾椎的后方有一对扁阔的突起,称为尾部棒状骨,脉棘也常较粗大,都与尾鳍鳍条连接,起到支持尾鳍的作用。

软骨鱼类的椎骨–躯椎是由椎体、髓弓、椎管、髓棘、椎体横突组成。

–尾椎具椎体、髓弓、椎管、髓棘、脉弓、脉管、脉棘。

–软骨鱼类的椎体为双凹椎体,前后面呈凹漏斗形,内容纳脊索。

–椎体未骨化,但有不同程度的钙质沉淀,增强了坚固性,按其钙化情况可分为单环椎(如角鲨)、多环椎(如圆犁头鳐)、星椎(如星鲨)三种类型。

(三)韦伯氏器–硬骨鱼类鲤形总目第1─3椎体的两侧有四对小骨,由前向后依次称为带状骨、舶状骨、间插骨、三脚骨,这四块骨骼称为韦伯氏器。

–带状骨位于最前端,与外枕骨相接,呈椭圆漏斗状,由第一髓棘演变而来,–舶状骨是复盖在带状骨外侧面的一块小骨,呈圆形,由第一髓弓演变而来,外侧后方有粗的韧带与间插骨、三脚骨相连,–间插骨呈“丫”形,由第二髓弓演变而成,其叉状一端以结缔组织连在第二、第三椎骨的侧面,另一端以韧带分别与舶状骨、三脚骨相连;–三脚骨呈三角形,是最大的一块,由第一椎骨的肋骨演变而来,在第二、第三椎骨横突之间,前端以韧带与间插骨、舶状骨相连,后端埋在鳔前室的结缔组织中。

韦伯氏器的机能–三脚骨后端与鳔相接,而带状骨及复盖其上的舶状骨紧贴在外枕骨围成的外枕基枕骨小孔,此小孔通内耳的围淋巴腔,腔内有淋巴液,当鳔中气体的增减及外来声音传导鱼体,又经鳔加强声波振幅之后,通过三脚骨,韧带经间插骨、舶状骨、带状骨将振动传导至内耳,再经听神经传达到脑。

–韦伯氏器在分类上是鲤形总目区别于是其他总目鱼类的主要特征。

三、肋骨及肌间骨–肋骨是中轴骨骼的一个组成部分。

肋骨与椎体横突相关节,起到支持身体、保护内脏器官的作用。

–鱼类的肋骨可分为两大类,即背肋(Dorsal rib)和腹肋(Ventral rib)。

–软骨鱼类板鳃亚纲的肋骨也是软骨,位置在水平隔膜内,从发生上分析仍属腹肋。

全头亚纲无肋骨。

–硬骨鱼类一些鱼类具有背肋,也有腹肋,如鲈形目、鳢形目的一些鱼类;鲤科鱼类只有腹肋。

–肌间骨见于低等真骨鱼类,如鲱形目及鲤形目等,它是分布于椎体两侧肌隔中的小骨。

分布于轴上肌的每一肌隔中的称上肌间骨,是由髓弓基部发生的。

分布于轴下肌每一肌隔中的称下肌间骨,是由椎体两侧生出的。

–肌间骨随着鱼类的演化而逐渐减少,到鲈形目等已完全消失。

第二节附肢骨骼–鱼类的附肢骨骼包括奇鳍骨骼和偶鳍骨骼。

一、奇鳍骨骼–奇鳍骨骼包括背鳍、臀鳍和尾鳍的骨骼。

•(一)背、臀鳍–背鳍、臀鳍虽着生部位不同,但其骨骼构造组成却比较相似,都由支鳍骨(鳍担)、鳍条组成。

鱼类背、臀鳍鳍条的基部一般有1—3节支鳍骨支持。

–硬骨鱼类支鳍骨深入体躯肌肉中,鳍条起着支持整个鳍的作用。

–板鳃亚纲的支鳍骨一般由三节的棍状软骨所组成,如灰星鲨,或基部愈合为一节(鳍基软骨),如虎鲨。

全头亚纲奇鳍支鳍骨只一行。

软骨鱼类虽有角质鳍条,但支鳍骨(亦称辐状软骨)仍然担任着主要作用,延伸至身体外面支持整个鳍。

背、臀鳍支鳍骨数与肌节、鳍条数的关系–有些种类的鱼,支鳍骨的数目和鳍所在的椎骨或肌节数相当,如现代的肺鱼类、绝大多数真骨鱼类其支鳍骨的数目远超过鳍所在的椎骨或肌节数,一般约为二倍左右。

–鳍条和支鳍骨的关系在各类鱼中有所不同。

–软骨鱼类和肺鱼类的鳍条数远远超过其下的支鳍骨数。

辐鳍亚纲的多鳍鱼类、软骨硬鳞类和其有关的古代鱼类,鳍条的数目超过其下的支鳍骨数目,故亦称这些鱼类为古鳍鱼类。

–自全骨类起,包括一切的真骨鱼类在内,鳍条数目都是和所在的支鳍骨数一致,即每一枚鳍条均由一列支鳍骨所支持,故亦称这类鱼类为新鳍鱼类。

(二)尾鳍骨骼–根据椎骨末端位置及尾鳍分叶对称与否,可分为:•1、原型尾–脊柱后端平直地伸入尾鳍中央,将尾鳍分为完全相等的上下两叶。

外部形态和内部结构都是上下对称的。

这是最原始的一种类型,多见于古代鱼类中。

•2、歪型尾–脊椎骨后端向上翘起,将尾鳍分为上下不相等的两叶。

尾鳍支鳍骨仅见于上叶,下叶无支鳍骨,由脉弓支持鳍条。

板鳃鱼类及鲟鱼类为典型的歪型尾。

•3、正型尾–尾鳍在外观上是上下对称的,但内部结构上,脊椎骨末端上翘,尾鳍上叶的支鳍骨大部分退化。

•4、矛型尾–具中央叶,呈矛形,外表与内部都对称,如矛尾鱼。

尾鳍骨骼组成–尾椎最后一上翘的椎骨后方常有向背腹方突出的棒状突起,称为尾部棒状骨(尾杆骨)。

尾部棒状骨的后方有排列成扇形的数块骨骼,称为尾下骨,大部分尾鳍由尾下骨支持。

尾下骨的数目各类鱼不同。

真骨鱼类的尾鳍多为正型尾,它们的鳍条就是由尾部棒状骨、尾下骨及最后几椎骨的髓弓和脉弓共同支持。

–白鲢最后一枚尾椎变异产生了向背腹方突出的二枚尾部棒状骨,在背部的棒状骨上方有一枚尾下骨(即支鳍骨),在背、腹两棒状骨之间有4枚尾下骨,腹部棒状骨前方还有一枚最大、呈三角形的尾下骨,再加上第三十六、三十七尾椎粗大的髓弓、脉弓、脉棘等共同支持尾鳍的三十六枚鳍条。

二、偶鳍骨骼–偶鳍骨骼包括带骨、支鳍骨、鳍条。

支持胸鳍的骨骼为肩带,支持腹鳍的骨骼为腰带。

(一)胸鳍骨骼–胸鳍骨骼包括肩带、支鳍骨、鳍条。

–白鲢是低等的真骨鱼类,每侧的肩带由六块骨骼组成,由背至腹为:1、上匙骨(上锁骨),2、匙骨(锁骨),3、后匙骨(后锁骨),4、肩胛骨,5、乌喙骨,6、中乌喙骨。

–在真骨鱼类的肩带一般每侧由以上六块骨骼组成,高等真骨鱼类无中乌喙骨,如鲈鱼、梭鱼等,中乌喙骨往往是低等硬骨鱼类分类特征之一。