部编人教版七年级历史上册第7课《战国时期的社会变化》优质教案

- 格式:doc

- 大小:225.50 KB

- 文档页数:5

第7课战国时期的社会变化一、教材分析:各国的变法运动,是春秋战国以来,封建制代替奴隶制的社会变革的最集中反映,是反映这个时代的最主要的特征。

变法运动最大的历史作用,在于促进了我国封建社会的形成。

这是春秋战国时期最大的历史特征。

其中,秦国的商鞅变法效果最显著,为秦统一全国奠定了基础。

二、课程标准通过商鞅变法,认识改革使秦国逐渐强大起来。

三、教学目标知识与能力目标:通过本课的教学,使学生了解战国战国七雄;掌握商鞅变法的主要内容和历史作用,都江堰的修筑。

过程与方法目标:通过商鞅等历史人物的评价,提高学生评价历史人物的能力。

情感态度与价值观目标:通过商鞅变法的历史作用的分析,使学生认识到:改革求发展、改革求进步,是社会发展的需要,是时代的需要。

四、教学重点、难点重点:商鞅变法的主要内容和历史作用;都江堰。

难点:商鞅变法的原因。

五、教学过程(一)创设情境,导入新课展示:商鞅徙木赏金教师:同学们知道“徙木赏金”的故事吗?战国时期的商鞅用“徙木赏金”的办法,提高了威信,为他变法做好了准备。

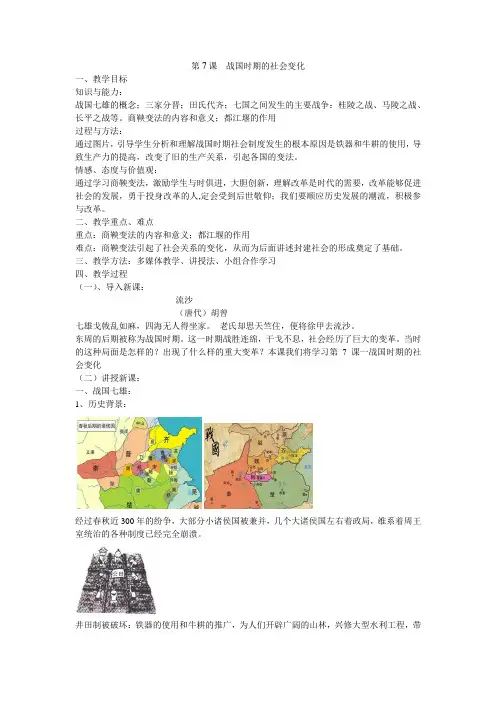

(二)教师引领,合作探究一战国七雄:教师:战国七雄是怎么来得?展示:战国地图,找出七国的地理位置,都城名称和今地名,齐不是春秋时的姜氏齐国,而是田氏齐国,晋则被韩、赵、魏取代。

然后找出记忆规律:(口诀:齐楚秦燕赵魏韩,东南西北到中原。

)教师:战国七雄是哪七个国家?(学生带着问题阅读教材)学生:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

展示:《春秋战国形势图》教师:战国七雄如何形成?对比春秋形势图和战国形势图,你能发现什么吗?学生:战国初年,晋国卿大夫中的韩、赵、魏三家瓜分了晋国。

稍后齐国田氏取代姜氏国君,建立田氏齐国,号称田氏代齐,形成了战国七雄。

教师:战国时期,各国纷纷改革,富强的国家发动战争,因而战争更加频繁,出现了许多著名的战役。

战国时期著名的战役有哪些?(看书找出)教师:经过兼并战争,秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

《战国时期的社会变化》第一课时春秋战国时期是我国从奴隶社会过渡到封建社会的大变革时期。

经济是基础,只有生产力和生产方式的变革才是最根本的变革。

【知识与能力目标】1、掌握战国七雄的由来及战国时期的时代特征;2、掌握商鞅变法的背景、内容及作用;3、了解都江堰的建造及作用。

【过程与方法目标】1、分析并理解商鞅变法的性质;2、通过对商鞅、李冰等历史人物的评价,提高评价历史人物的能力。

【情感态度价值观目标】认识改革是社会发展的动力,适应时代的需要、用于投身改革的人,一定会受到后世的尊敬。

【教学重点】战国七雄、商鞅变法、都江堰【教学难点】战国时期的时代特征多媒体课件、相关视频、图片。

一、导入新课:教师讲述:2008年5月12日,四川的汶川地区发生了8级大地震,造成极为严重的损失。

在震区,许多建筑物倒塌,而处于震区的这一水利工程却没有损毁和垮塌。

经过专家的考察和评估,结论是整个水利工程是安全的。

人们不禁为这一建于2200多年前的水利工程感到惊叹。

这一水利工程的名称是什么?是谁建造的?起到了什么作用?二、进入新课:(一)比较历史地图,激发学史兴趣通过出示《战国形势图》回答如下问题:(1)与春秋时期相比,战国时期大国形势有什么变化?(2)“战国七雄”是指哪七个大国,它们分别在什么位置?各在哪里建都?(3)春秋时期大国晋国哪里去了,韩、赵、魏是怎么来的?“田氏代齐”又是怎么回事?(4)战国起止时间怎样?这一名称怎么来的?为什么要把这一时期称为战国?(二)讲述历史故事,阅读历史材料,感悟历史1、战国时期有许多著名战役,让学生讲述桂陵之战、马陵之战、长平之战的历史故事;2、结合教材内容归纳:与春秋时期相比,战国时期的战争有哪些重要特点?4、让学生思考:当时的人们对连绵不断的战争会有什么样的想法?他们最渴望的是什么?5、评价战国时期兼并战争的残酷性。

(三)分析历史内容,培养理解能力1、商鞅变法春秋以前,土地属于国家所有,春秋以来,由于铁农具和牛耕的推广,大量荒地被开垦出来,一些奴隶主将新开垦出来的田地变成私产并出租,他们转化为封建地主,租种地主土地的人变成农民。

第7课战国时期的社会变化一、教学目标知识与能力:战国七雄的概念;三家分晋;田氏代齐;七国之间发生的主要战争:桂陵之战、马陵之战、长平之战等。

商鞅变法的内容和意义;都江堰的作用过程与方法:通过图片,引导学生分析和理解战国时期社会制度发生的根本原因是铁器和牛耕的使用,导致生产力的提高,改变了旧的生产关系,引起各国的变法。

情感、态度与价值观:通过学习商鞅变法,激励学生与时俱进,大胆创新,理解改革是时代的需要,改革能够促进社会的发展,勇于投身改革的人,定会受到后世敬仰;我们要顺应历史发展的潮流,积极参与改革。

二、教学重点、难点重点:商鞅变法的内容和意义;都江堰的作用难点:商鞅变法引起了社会关系的变化,从而为后面讲述封建社会的形成奠定了基础。

三、教学方法:多媒体教学、讲授法、小组合作学习四、教学过程(一)、导入新课:流沙(唐代)胡曾七雄戈戟乱如麻,四海无人得坐家。

老氏却思天竺住,便将徐甲去流沙。

东周的后期被称为战国时期。

这一时期战胜连绵,干戈不息,社会经历了巨大的变革。

当时的这种局面是怎样的?出现了什么样的重大变革?本课我们将学习第7课一战国时期的社会变化(二)讲授新课:一、战国七雄:1、历史背景:经过春秋近300年的纷争,大部分小诸侯国被兼并,几个大诸侯国左右着政局,维系着周王室统治的各种制度已经完全崩溃。

井田制被破坏:铁器的使用和牛耕的推广,为人们开辟广阔的山林,兴修大型水利工程,带来了方便。

耕地面积和农业产量大幅度增长了。

农业的发展,使一家一户为单位的小生产和以个体经营为特色的小农阶层,有了成为社会基础的可能。

井田制的“千耦其耕”、“十千维耦”的集体劳动形式过时了,而分散的、一个体的、以一家一户为单位的封建经济形式兴起了。

《左传》记载:公元前594年,鲁国实行“初税亩”,正式废除井田制,承认私田的合法性,而一律征税。

分封制、宗法制破坏:分封制也称分封制度或封建制,即狭义的“封建”,由共主或中央王朝给王室成员、贵族和功臣分封领地,属于政治制度范畴,是中国古代帝王分封诸侯的制度。

部编人教版历史七上第7课《战国时期的社会变化》教学设计一. 教材分析《战国时期的社会变化》是部编人教版历史七上第7课的内容,主要讲述了战国时期我国社会的历史背景、政治制度、经济发展、科技进步和文化繁荣等方面的变化。

本节课的内容是学生对历史知识的深入学习,旨在帮助学生了解战国时期的社会变化,理解其对中国历史发展的影响。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经对我国古代历史有了初步的了解,对春秋时期的社会变革有一定的认识。

但学生对战国时期的社会变化深入了解不多,对于战国时期的政治制度、经济发展、科技进步和文化繁荣等方面的变化还需进一步学习。

因此,在教学过程中,要注重引导学生深入学习,激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:了解战国时期的政治制度、经济发展、科技进步和文化繁荣等方面的变化,掌握战国时期我国社会的主要特点。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生的史料分析能力和历史思维能力。

3.情感态度与价值观:认识战国时期的社会变化对我国历史发展的影响,培养学生的爱国情怀和历史责任感。

四. 教学重难点1.重点:战国时期的政治制度、经济发展、科技进步和文化繁荣等方面的变化。

2.难点:战国时期社会变化的原因及其对我国历史发展的影响。

五. 教学方法1.自主学习:引导学生自主阅读教材,了解战国时期的社会变化。

2.合作探讨:学生分组讨论,分享学习心得,互相启发,共同提高。

3.史料分析:运用历史史料,帮助学生深入了解战国时期的社会变化。

4.案例讲解:通过讲解典型实例,使学生更好地理解战国时期的社会变化。

六. 教学准备1.教材:部编人教版历史七上第7课《战国时期的社会变化》。

2.历史史料:关于战国时期的社会变化的相关史料。

3.课件:制作本节课的课件,包括图片、文字、动画等。

4.视频:准备与战国时期相关的视频资料,如纪录片、短片等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示战国时期的历史背景,引导学生回顾春秋时期的社会变革,激发学生对战国时期社会变化的兴趣。

人教版部编历史七年级上册《第7课战国时期的社会变化》教学设计一. 教材分析《第7课战国时期的社会变化》是人教版部编历史七年级上册的一课,主要介绍了战国时期我国社会的历史变迁。

本节课的内容包括:战国时期的背景、各国的变法、经济的发展、兼并战争的兴起以及战国时期的文化成就等。

通过本节课的学习,学生可以了解战国时期我国社会的变化,认识战国时期的历史地位。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于战国时期的社会变化可能还比较陌生。

学生在这个年龄段好奇心强,善于接受新鲜事物,但同时也容易注意力分散。

因此,在教学过程中,教师需要通过生动有趣的方式引导学生关注战国时期的社会变化,激发学生的学习兴趣。

三. 教学目标1.知识与技能:了解战国时期的历史背景,掌握战国时期各国的变法、经济发展、兼并战争以及文化成就等内容。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识战国时期在我国历史发展中的重要地位,培养学生的民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:战国时期的社会变化及其历史地位。

2.教学难点:各国变法的具体内容和影响,以及战国时期的文化成就。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受战国时期的社会变化。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生的求知欲,培养学生解决问题的能力。

3.合作探讨法:分组讨论,共同探讨战国时期的社会变化,提高学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟练掌握战国时期的历史知识,搜集相关资料,制作课件。

2.学生准备:预习教材,了解战国时期的背景知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示战国时期的图片,引导学生回顾战国时期的历史情境,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍战国时期的背景,包括战国时期的起止时间、各国的情况等。

3.操练(15分钟)教师引导学生学习战国时期各国的变法,通过提问、讨论等方式,让学生掌握各国变法的内容和影响。

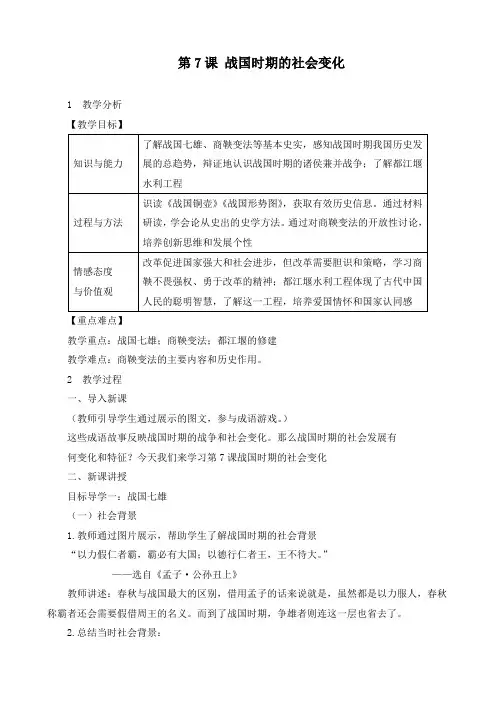

第7课战国时期的社会变化1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:战国七雄;商鞅变法;都江堰的修建教学难点:商鞅变法的主要内容和历史作用。

2 教学过程一、导入新课(教师引导学生通过展示的图文,参与成语游戏。

)这些成语故事反映战国时期的战争和社会变化。

那么战国时期的社会发展有何变化和特征?今天我们来学习第7课战国时期的社会变化二、新课讲授目标导学一:战国七雄(一)社会背景1.教师通过图片展示,帮助学生了解战国时期的社会背景“以力假仁者霸,霸必有大国;以德行仁者王,王不待大。

”——选自《孟子·公孙丑上》教师讲述:春秋与战国最大的区别,借用孟子的话来说就是,虽然都是以力服人,春秋称霸者还会需要假借周王的名义。

而到了战国时期,争雄者则连这一层也省去了。

2.总结当时社会背景:(1)社会背景:经过春秋300年纷争,大部分诸侯国被兼并,大诸侯国左右政局,周王室统治彻底崩溃。

(2)赵韩魏三家分晋,田氏代齐。

(二)战国七雄1.【图片展示】通过战国形势图,了解战国七雄时空分布。

2.战国七雄:齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。

(三)战国时期的社会特征1.教师帮助学生阅读P33面至P34面内容,提问:战国时期的社会发展有何特征?提示:(1)强大的诸侯不再打着尊王攘夷的旗号,各自为政,扩充军队,力图拓展疆域。

(2)战争规模很大,参战兵力多,交战区域广,持续时间长。

(3)七雄兼并战争不断,各诸侯国的势力此消彼长,魏国、齐国、赵国、秦国先后崛起。

秦国逐渐成为实力最强大的诸侯国,对东方六国构成威胁。

(四)战国时期的战争与特点1.【图片展示】,展示马陵之战、桂陵之战、长平之战的概况,设问:战国时期有哪些战争?战争有何特点?2.提示:资料:桂陵之战:围魏救赵发生在公前354年,魏国大将庞涓率军八万,包围赵国都城邯郸。

第二年赵国向齐国求救,齐王命孙膑率军解邯郸之围,孙膑却率军进兵魏国。

这是孙膑采取的避实击虚的方针,置魏军于被动地位。

部编版七年历史上册第7课《战国时期的社会变化》教学设计一. 教材分析部编版七年历史上册第7课《战国时期的社会变化》主要讲述了战国时期我国历史的发展和变迁。

这一时期,社会变革剧烈,各诸侯国争霸,最终秦国崛起,统一六国。

本课内容涉及战国时期的经济发展、科技进步、思想文化繁荣以及各个诸侯国的历史变迁。

通过本课的学习,学生可以深入了解战国时期的社会变化,把握历史发展的脉络。

二. 学情分析面对七年级的同学,他们在之前的学习中已经对我国古代历史有了初步的认识和了解。

但战国时期的历史较为复杂,涉及的内容较多,学生可能对一些具体的历史事件和人物理解起来有一定难度。

因此,在教学过程中,需要关注学生的认知水平,用生动形象的语言、丰富的教学手段帮助学生更好地理解战国时期的历史。

三. 教学目标1.知识与技能:了解战国时期的社会变化,掌握战国时期的主要历史事件、人物及思想文化成果。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史学科的兴趣,增强民族自豪感,认识历史的发展规律。

四. 教学重难点1.重点:战国时期的社会变化及其原因。

2.难点:战国时期各个诸侯国的历史变迁,以及战国时期的思想文化繁荣。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境,增强学习体验。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,自主探究,培养解决问题的能力。

3.比较法:引导学生比较不同诸侯国的历史变迁,分析其原因。

4.小组合作学习:鼓励学生分组讨论,提高团队协作能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材内容,了解学生学情,设计教学环节。

2.学生准备:预习教材,了解战国时期的基本情况。

3.教学资源:多媒体课件、历史图片、视频资料等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示战国时期的历史图片和视频资料,引导学生回顾所学内容,激发学习兴趣。

教师提问:“同学们,你们对战国时期有哪些了解?今天我们一起深入学习战国时期的社会变化。

《战国时期的社会变化》教材分析春秋战国时期是我国从奴隶社会过渡到封建社会的大变革时期。

经济是基础,只有生产力和生产方式的变革才是最根本的变革。

教学目标【知识与能力目标】1.了解战国七雄和都江堰水利工程。

2.知道商鞅变法的内容和作用。

【过程与方法目标】认识到秦国是通过改革强大起来的,提高对都江堰水利工程的认识。

【情感态度价值观目标】1.感受中国古代人民的智慧和创造力,激发学生的民族自豪感。

2.改革促进国家强大和社会进步,通过对商鞅变法的分析,认识到改革是时代的需要,要学习商鞅与时俱进、大胆创新、勇于实践的精神。

教学重难点【教学重点】商鞅变法的内容和作用【教学难点】商鞅变法的背景、都江堰的构造及功能课前准备1.多媒体课件;2.学生完成相应预习内容。

教学过程:一、激趣导学社会上的变化从春秋到战国是一个由浅入深的时间,采取复习式导入。

“春秋”源自于孔子整理修订的鲁国编年体史书《春秋》。

由于《春秋》记载的历史时期与东周前期历史发展相当,所以历代史学家就把东周前期称为春秋时期。

战国这一名称又是怎么来的呢?战国:公元前475年~公元前221年,源自西汉刘向编注的《战国策》,因各个诸侯国战争频繁、争夺激烈而得名。

二、讲授新课(一)争霸战争请同学们观察两幅地图,思考春秋初期到春秋后期,诸侯国数量发生了什么变化。

提示:对,就是数量逐渐减少,那么经过春秋近300年的纷争,诸侯国的数量不断减少,小国不断地被大国兼并。

这些看起来减少的诸侯国,都是在一次次兼并战争中消失的。

我们继续来观察地图,春秋后期的诸侯国与战国形势图思考,春秋霸主中的晋国在战国时出现了什么变化?春秋时的霸主晋国消失。

那么去哪里了呢?请同学们阅读教材,第31页第一段,找出,晋国发生了什么情况。

【设计意图】通过图片中的信息对比,分析诸侯国数量的变化,培养学生获取知识的能力。

1.韩赵魏三家分晋:“公室”是指诸侯国国君,代表旧贵族势力。

“私家”是指诸侯国内卿大夫,代表新兴势力。

部编人教版历史七年级上册第7课《战国时期的社会变化》教学设计一. 教材分析《战国时期的社会变化》是人教版历史七年级上册第七课的内容。

本节课主要介绍了战国时期我国社会各方面的变化,包括政治、经济、文化等方面。

教材通过生动的图片、图表和文字,展示了战国时期我国社会的繁荣与变革。

通过本节课的学习,学生可以了解战国时期我国社会的历史特点,认识战国时期的重要历史人物和历史事件,从而提高学生的历史素养。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对战国时期的社会变化的了解还不够深入。

学生在学习过程中可能对战国时期的战争、变法等方面感兴趣,但同时也可能对一些历史概念和事件的理解存在困难。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的兴趣点,善于引导学生在探究过程中发现问题、解决问题。

三. 教学目标1.知识与技能:了解战国时期的政治、经济、文化等方面的变化,认识战国时期的重要历史人物和历史事件。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱祖国历史、民族文化的情感,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:战国时期的政治、经济、文化等方面的变化。

2.难点:战国时期的重要历史人物和历史事件的理解。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、图表、音频、视频等媒体资源,创设情境,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考和探究,培养学生的问题解决能力。

3.合作学习法:学生分组讨论,共同完成学习任务,提高学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教材、课件:准备人教版历史七年级上册教材和课件。

2.媒体资源:准备与战国时期相关的图片、图表、音频、视频等媒体资源。

3.学习任务单:为学生准备学习任务单,包括问题探究和练习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示战国时期的地图,引导学生回顾上一节课所学的内容,引出本节课的主题:战国时期的社会变化。

部编版七年级上册《战国时期的社会变化》精品教案(精选5篇)部编版七年级上册《战国时期的社会变化》精品篇1一、教材分析《战国时期的社会变化》是七年级上册第二单元的教学内容。

该课是本单元的重要内容,也是本册教材的重要内容,是学生了解古代中国社会发展和进步的重要题材,也是学生借古看今,深切认识改革开放是振兴中华民族重要战略的好课例。

二、学生分析前面已经学习了“动荡的春秋时期”,学生对春秋战国的社会形势有了初步的了解和认识,知道王室衰微,诸侯纷争四起。

但是七年级学生刚刚接触历史,历史知识欠缺,对于史料的分析能力不强,无法理解经济基础决定上层建筑。

三、教学目标知识与能力:了解战国七雄、商鞅变法等基本史实,感知战国时期我国历史发展的总趋势,辩证地认识战国时期的诸侯兼并战争。

过程与方法:识读《战国形势图》,获取有效历史信息。

通过材料研读,学会论从史出的史学方法,通过商鞅变法的开放性讨论,培养学生唯物主义史观。

情感态度与价值观:通过本课学习,使学生认识到,改革促进国家强大和进步,学习商鞅不畏强权,勇于改革的精神;通过了解都江堰水利工程,培养爱国情怀和国家认同感。

四、教学重点与难点重点:商鞅变法难点:理解战国时期在政治、经济等方面逐渐完成了社会转型五、教学方法自主阅读法、合作探究法、情境教学法六、教学准备教师准备:准备教学多媒体、搜集相关图片或影视资源。

学生准备:提前预习课文、了解相关背景知识、收集资料。

七、教学过程(一)新课导入创设问题情境“一个奴隶主的烦恼”:铁农具和牛耕的使用,让我开垦的私田增多,我成了一个大地主,但是,我的私田都是非法的,我是吃不好,睡不好,时刻担心土地变没了,这可怎么办?教师指出奴隶主的烦恼仅仅是战国时期社会变化的一个缩影,让学生快速把握本课的主线——“社会变化” 。

(二)师生互动环节一:看七雄并立,评战国风云1. 对比春秋战国形势图,学生小组合作完成以下问题(1)从春秋到战国,诸侯国形式发生了什么变化?(2)“战国七雄”的地理位置在哪里?(3)战国时期主要战役有哪些?你能说说这些战役的相关故事吗?【设计意图】引导学生结合关键词“诸侯国形式”、“ 变化”、“ 战国七雄”、“地理位置”去读图和解决相关问题,让学生找出史料与问题的相关点,由问思答。

部编版七年级上册历史第7课《战国时期的社会变化》教案【教学目标】1.了解战国时期的社会状况。

2.理解战国时期的经济发展和文化进步。

3.掌握战国时期的社会变化及其原因。

4.培养学生分析历史事件的能力。

5.激发学生对中华文明的爱好和认识。

【教学重点】1.掌握战国时期的社会变化及其原因。

2.了解战国时期的经济发展和文化进步。

【教学难点】1.掌握战国时期的社会经济状况。

2.理解战国时期的文化进步及其背景。

【教学方法】1.讲授法2.讨论法3.课堂小组合作法【学法指导】1.学会提取关键信息,加深理解。

2.学会分析历史事件的原因和结果。

3.学会结合文物和地图等,发现历史线索。

【教学过程】一、导入新课(10分钟)1.出示中国地图,询问学生中国的地理位置和边界。

2.引导学生回想上一课的内容,回忆儒家和道家的主张。

3.出示一幅图画,描述图画意义,开始引入新课。

二、新课讲授(30分钟)1.讲述战国时期的发展概况,着重介绍经济和文化状况。

2.让学生回答一些关于战国时期的问题,帮助学生理解知识。

三、学生活动(40分钟)1.老师分组把学生分成若干小组,让他们通过交流以及小组互动方式,更好地理解课堂知识。

2.让学生分析历史事件的原因和结果,加深对历史知识的理解。

3.设计读物提示学生,帮助他们更好地理解知识。

四、课堂小结(10分钟)1.让学生总结本课的学习成果,并以此增加自信心和学习积极性。

2.创设情境让学生通过语言回答知识点。

【教学反思】在此次课堂中,教师重点讲解了战国时期的社会变化和经济发展情况,帮助学生全方位了解中国历史的变化。

通过本课的学习,学生不仅了解到了战国时期的文化和经济背景,而且还较好地体验到了在小组互动和讨论过程中的学习成果。

然而,这次教学的一个问题是,教师在分组讨论环节的过程中并未及时进行矫正,导致有部分学生学习效果不够好。

因此,在下次教学中,教师应该适当引导学生,及时检查进度,避免学生偏离教学大纲。

总之,本节课的教学效果良好,学生们也收获颇丰。

【部编版】七年级历史上册《战国时期的社会变化》优质课教学设计一. 教材分析《战国时期的社会变化》这一章节主要让学生了解战国时期我国历史的发展和社会变迁。

教材通过生动的插图和文字,展示了战国时期的政治、经济、文化、科技等方面的变化,让学生感受到那个时代的风貌。

教材内容丰富,结构清晰,有助于学生全面了解战国时期的社会变化。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于战国时期的社会变化可能还比较陌生。

学生在学习过程中,需要通过图片、文字等资料,直观地感受战国时期的历史变迁。

此外,学生对于战国时期的著名人物和故事有一定的兴趣,可以借此机会加深他们对历史人物和事件的理解。

三. 教学目标1.知识与技能:了解战国时期的政治、经济、文化、科技等方面的变化,认识战国时期在我国历史中的地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史文化的热爱,增强民族自豪感。

四. 教学重难点1.重点:战国时期的政治、经济、文化、科技等方面的变化。

2.难点:战国时期社会变化的内在联系和影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等资料,营造战国时期的历史氛围,让学生身临其境。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生的求知欲,培养学生解决问题的能力。

3.合作探讨法:分组讨论,发挥团队协作精神,共同解决问题。

六. 教学准备1.课件:制作战国时期的社会变化课件,包括图片、视频、动画等资料。

2.资料:收集战国时期的文献资料、故事传说等,用于课堂分享。

3.课堂活动准备:准备相关游戏、问答等互动环节的道具和材料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示战国时期的地图、重要城市和人物,让学生对战国时期有一个初步的了解。

同时,引导学生回顾春秋时期的历史,引出战国时期的社会变化。

2.呈现(10分钟)展示战国时期的政治、经济、文化、科技等方面的图片和资料,让学生直观地感受那个时代的社会变迁。

部编版七年级历史(上)《第7课战国时期的社会变化》教学设计一. 教材分析部编版七年级历史(上)《第7课战国时期的社会变化》教材内容主要包括战国时期的政治、经济、文化等方面的变化。

本节课的重点是让学生了解战国时期的社会变化,掌握商鞅变法、都江堰水利工程等重要历史事件,并从中领略战国时期的历史特点。

二. 学情分析七年级学生已经具备了一定的历史知识基础,但对于战国时期的社会变化可能还缺乏系统的了解。

学生在学习过程中需要通过对比、分析等方法,掌握战国时期的历史特点。

此外,学生对于古文史料的阅读和理解能力有待提高。

三. 教学目标1.了解战国时期的政治、经济、文化等方面的变化。

2.掌握商鞅变法、都江堰水利工程等重要历史事件。

3.认识战国时期的历史特点,培养学生的概括能力。

4.提高学生对于古文史料的阅读和理解能力。

四. 教学重难点1.商鞅变法的具体内容和影响。

2.都江堰水利工程的建设背景和意义。

3.战国时期社会变化的概括和归纳。

五. 教学方法1.讲授法:讲解商鞅变法、都江堰水利工程等历史事件。

2.对比法:引导学生通过对比,分析战国时期的社会变化。

3.讨论法:分组讨论,让学生发表对于战国时期社会变化的认识。

4.史料阅读法:引导学生阅读古文史料,提高阅读和理解能力。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.古文史料等相关阅读材料。

3.投影仪、白板等教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用投影仪展示战国时期的政治、经济、文化等方面的图片,引导学生关注战国时期的社会变化。

2.呈现(10分钟)讲解商鞅变法、都江堰水利工程等历史事件,让学生了解战国时期的重要历史事实。

3.操练(10分钟)分组讨论:让学生结合所学内容,分组讨论战国时期的社会变化。

每组选出一个代表进行汇报。

4.巩固(10分钟)对比法:引导学生对比战国时期与其他时期的社会变化,巩固所学知识。

5.拓展(10分钟)史料阅读法:让学生阅读古文史料,了解战国时期的社会变化。