《念奴娇赤壁怀古》知识简介

- 格式:docx

- 大小:35.79 KB

- 文档页数:10

部编版高一上册语文第九课《念奴娇·赤壁怀古》课文原文、教案及知识点(优秀5篇)《念奴娇赤壁怀古》教学设计篇一教学目标:1、感受苏词的豪放风格。

2、了解作者渴望为国效力的思想与壮志未酬的苦闷,正确理解“人生如梦”的思想情绪。

3、理解作者通过词体现的人生观。

教学重点:通过语言品味词作的豪放。

教学难点:通过理解“人生如梦,一尊还酹江月”,讨论、体会苏轼乐观、旷达的人生态度,进而感受苏轼的人格魅力。

教学方法:诵读法、赏析法教学过程:一、导入宋代的词,明确是分为两个派别,即婉约与豪放。

婉约,内容不外乎是离愁别绪,闺情绮怨。

而豪放派便恰恰与其相反,内容比较宽阔浩荡,气势恢宏,让人读后有种痛快淋漓的感觉。

苏轼是一个用“豪放”作词的,并开始写作打破传统词风的词,《念奴娇·赤壁怀古》便是其豪放词风的代表作。

二、解题:念奴娇赤壁怀古观眼前之景(题目)思历史之事抒一己之情三、研读课文,学生整体把握全词内容,感受苏词的豪放风格。

1、上阙写的景色有什么特点?如何描写?明确:景——雄奇壮丽景物描写的豪放“大”字写出了长江奔腾而来,汹涌澎湃的气势。

“千古”则写出了历史长河的浩瀚渺远。

作者从时间和空间上,把江水、浪花和千古风流人物融为一体,为全词设置了一个极为广阔的空间和甚为悠久的时间背景。

为全词奠定了昂扬的基调。

2、这几句中哪几个字用得好?请大家展开想象,为我们描绘一幅赤壁美景。

明确:“乱”写出山石险怪,“穿”写出高峻陡峭。

“惊”写浪花汹涌,“拍”描绘出水石相搏的情状。

“卷”字写出浪花四溅,狂澜奔腾起伏的异景。

作者从形状、声音、以及颜色三方面,用了比喻、夸张、拟人的手法描绘了赤壁的壮阔景观,并暗写赤壁之战惊心动魄的场面和英雄豪杰们的雄姿,表现了作者的豪迈奋发。

3、面对这如画的江山,作者想到了谁?为我们塑造了一个怎样的人物形象?下片着力塑造周瑜,为何要插入“小乔初嫁了”这一细节?作者为什么用“初嫁”,而非“出嫁”?明确:人——英雄人物周瑜形象的豪放周瑜苏轼年龄34岁47岁婚姻幸福美满屡遭不幸外貌英俊儒雅早生华发才华文韬武略才华恣肆职务东吴都督团练副使虚职际遇功成名就功业未成情场、官场、战场,场场得意;黄州、惠州、儋州州州失意。

《念奴娇赤壁怀古》知识简介《念奴娇赤壁怀古》知识简介【作品介绍】《念奴娇·赤壁怀古》是宋代文学家苏轼的词作,是豪放词的代表作之一。

此词通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。

全词借古抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝唱”。

【原文】念奴娇·赤壁怀古⑴大江东去⑵,浪淘尽⑶,千古风流人物⑷。

故垒西边⑸,人道是:三国周郎赤壁⑹。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪⑺。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年⑻,小乔初嫁了⑼,雄姿英发⑽。

羽扇纶巾⑾,谈笑间樯橹灰飞烟灭⑿。

故国神游⒀,多情应笑我,早生华发⒁。

人生如梦,一尊还酹江月⒃。

【注释】⑴念奴娇:词牌名。

又名“百字令”“酹江月”等。

赤壁:此指黄州赤壁,一名“赤鼻矶”,在今湖北黄冈西。

而三国古战场的赤壁,文化界认为在今湖北赤壁市蒲圻县西北。

⑵大江:指长江。

⑶淘:冲洗,冲刷。

⑷风流人物:指杰出的历史名人。

⑸故垒:过去遗留下来的营垒。

⑹周郎:指三国时吴国名将周瑜,字公瑾,少年得志,二十四为中郎将,掌管东吴重兵,吴中皆呼为“周郎”。

下文中的“公瑾”,即指周瑜。

⑺雪:比喻浪花。

⑻遥想:形容想得很远;回忆。

⑼小乔初嫁了(liǎo):《三国志·吴志·周瑜传》载,周瑜从孙策攻皖,“得桥公两女,皆国色也。

策自纳大桥,瑜纳小桥。

”乔,本作“桥”。

其时距赤壁之战已经十年,此处言“初嫁”,是言其少年得意,倜傥风流。

⑽雄姿英发(fā):谓周瑜体貌不凡,言谈卓绝。

英发,谈吐不凡,见识卓越。

⑾羽扇纶(guān)巾:古代儒将的便装打扮。

羽扇,羽毛制成的扇子。

纶巾,青丝制成的头巾。

⑿樯橹(qiánglǔ):这里代指曹操的水军战船。

【导语】《念奴娇·⾚壁怀古》通过对⽉夜江上壮美景⾊的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流⼈物才略、⽓度、功业的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、⽼⼤未成的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和⼈⽣的旷达之⼼。

以下是为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

1.部编版⾼⼀上册语⽂第九课《念奴娇·⾚壁怀古》课⽂原⽂ 《念奴娇·⾚壁怀古》 苏轼 ⼤江东去,浪淘尽,千古风流⼈物。

故垒西边,⼈道是,三国周郎⾚壁。

乱⽯穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江⼭如画,⼀时多少豪杰。

遥想公瑾当年,⼩乔初嫁了,雄姿英发。

⽻扇纶⼱,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早⽣华发。

⼈⽣如梦,⼀尊还酹江⽉。

翻译 长江朝东流去,千百年来,所有才华横溢的英雄豪杰,都被长江滚滚的波浪冲洗掉了。

那旧营垒的西边,⼈们说:那是三国时周郎⼤破曹兵的⾚壁。

陡峭不平的⽯壁插⼊天空,惊⼈的巨浪拍打着江岸,卷起千堆雪似的层层浪花。

祖国的江⼭啊,那⼀时期该有多少英雄豪杰! 遥想当年周公瑾,⼩乔刚刚嫁了过来,周公瑾姿态雄峻。

⼿⾥拿着⽻⽑扇,头上戴着青丝帛的头⼱,谈笑之间,曹操的⽆数战船在浓烟烈⽕中烧成灰烬。

神游于故国(三国)战场,该笑我太多愁伤感了,以致过早地⽣出⽩发。

⼈的⼀⽣就象做了⼀场⼤梦,还是把⼀杯酒献给江上的明⽉,和我同饮共醉吧!2.部编版⾼⼀上册语⽂第九课《念奴娇·⾚壁怀古》教案 教学⽬标 知识⽬标: 了解苏轼的⽣平和思想,了解词的写作背景。

能⼒⽬标: 1、诵读吟咏,感受诗词恢宏开阔的意境。

2、学习品析,感受词⼈壮志难酬的⼼怀。

情意⽬标:理解词⼈复杂的⼼情,丰富学⽣的情感世界 教学重点: 1、情与景的⾃然结合 2、诵读本词诵读吟咏,感受诗词意境。

了解苏轼的创作风格。

教学难点:情与景的⾃然结合 教学⽅法:谈话法讨论法 教学过程: ⼀、导⼊: 由林语堂对苏轼的评价引⼊新课,林语堂说:“苏东坡是⼀个⽆可救药的乐天派、⼀个伟⼤的⼈道主义者、⼀个悲天悯⼈的道德家、⼀个百姓的朋友、⼀个⼤⽂豪、⼤散⽂家、⼤书法家、⼀个创新的画家、造酒试验家、⼀个⼯程师、⼀个憎恨清教徒主义的⼈、⼀位瑜伽修⾏者佛教徒、巨儒政治家、⼀个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、⼀位在政治上专唱反调的⼈。

《念奴娇·赤壁怀古》注释赏析

大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

【作者小传】苏轼,字子瞻,号东坡居士,四川眉州眉山(今四川省眉山县)人。

父亲苏洵,弟弟苏辙都是唐宋散文八大家之一,世称“三苏”。

宋仁宗嘉祐二年(1057)苏轼中进士。

苏轼一生处于北宋新法与旧党之间的斗争、倾轧激烈时期。

宋神宗时,因反对王安石变法,先后被贬官杭州、密州、徐州、湖州等地。

后谏官弹劾他在诗文中有诽谤朝廷之语,被捕下狱,出狱调黄州团练副使。

宋哲宗元祐年间,旧党执政,苏轼曾内调任翰林学士等职,又因与司马光为首的旧党发生一些政见分歧,再次贬谪杭州。

后来新党重新上台,苏轼受到更大打击,远调惠州(广东省惠阳县)、琼州(今海南岛),宋徽宗即位,大赦天下,在遇赦北还途中死于常州(今江苏省武进县)。

苏轼政治上思想保守,反对新法,但后期态度有所转变,和旧党又产生了一定程度的矛盾,造成一生受排挤抑郁不得志,但在各地方官任上,他同情。

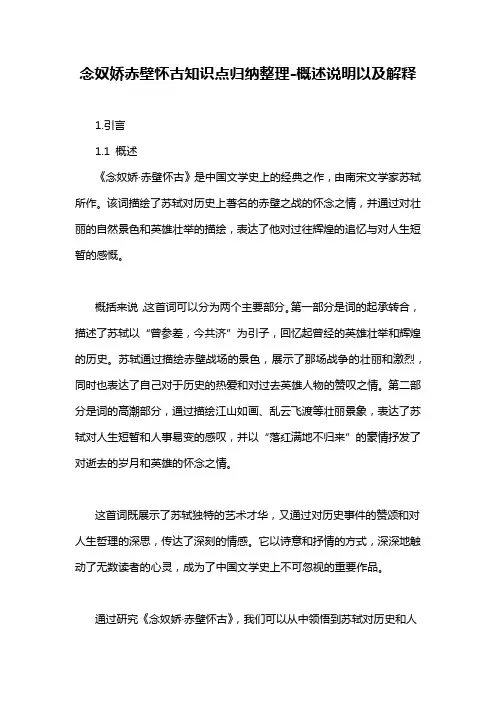

念奴娇赤壁怀古知识点归纳整理-概述说明以及解释1.引言1.1 概述《念奴娇·赤壁怀古》是中国文学史上的经典之作,由南宋文学家苏轼所作。

该词描绘了苏轼对历史上著名的赤壁之战的怀念之情,并通过对壮丽的自然景色和英雄壮举的描绘,表达了他对过往辉煌的追忆与对人生短暂的感慨。

概括来说,这首词可以分为两个主要部分。

第一部分是词的起承转合,描述了苏轼以“曾参差,今共济”为引子,回忆起曾经的英雄壮举和辉煌的历史。

苏轼通过描绘赤壁战场的景色,展示了那场战争的壮丽和激烈,同时也表达了自己对于历史的热爱和对过去英雄人物的赞叹之情。

第二部分是词的高潮部分,通过描绘江山如画、乱云飞渡等壮丽景象,表达了苏轼对人生短暂和人事易变的感叹,并以“落红满地不归来”的豪情抒发了对逝去的岁月和英雄的怀念之情。

这首词既展示了苏轼独特的艺术才华,又通过对历史事件的赞颂和对人生哲理的深思,传达了深刻的情感。

它以诗意和抒情的方式,深深地触动了无数读者的心灵,成为了中国文学史上不可忽视的重要作品。

通过研究《念奴娇·赤壁怀古》,我们可以从中领悟到苏轼对历史和人生的思考,以及他对英雄人物和壮丽景色的赞美之情。

同时,这首词也对后世的文学创作产生了深远的影响,成为了不可替代的文化瑰宝。

通过对这首词的深入思考,我们可以更好地理解和欣赏中国古代文学的魅力和价值。

1.2文章结构文章结构部分的内容应包括对整篇文章的组织架构和章节划分的介绍。

在《念奴娇·赤壁怀古》知识点归纳整理这篇长文中,文章结构部分的内容可以按照以下方式展开。

文章结构部分:本文将按照以下结构展开对《念奴娇·赤壁怀古》的知识点进行归纳整理:引言部分将从概述、文章结构和目的三个方面进行阐述。

首先,对《念奴娇·赤壁怀古》的创作背景和重要性进行概述,介绍该诗的作者、创作背景以及其在中国文学史上的地位。

接着,解析本文的文章结构,明确各个章节的主题和内容安排,以便读者对全文有一个整体的把握。

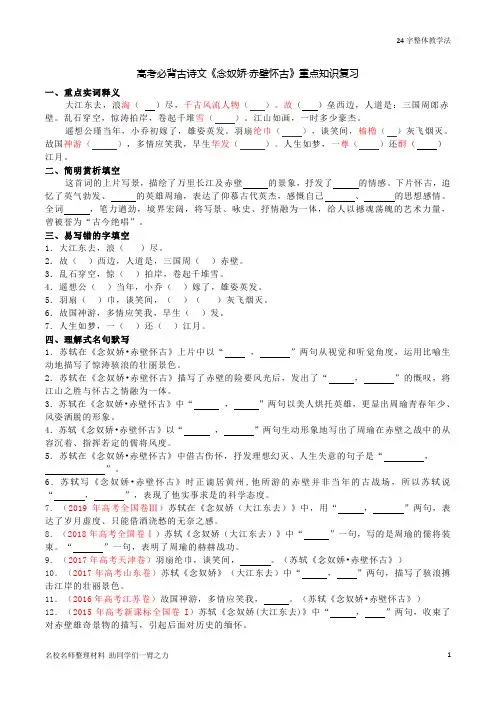

高考必背古诗文《念奴娇·赤壁怀古》重点知识复习

参考答案

一、重点实词释义

大江东去,浪淘(冲洗,冲刷)尽,千古风流人物(杰出的历史名人)。

故(过去)垒西边,人道是:三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪(比喻浪花)。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾(青丝制成的头巾),谈笑间,樯橹(代指曹操的水军。

樯,挂帆的桅杆。

橹,一种摇船的桨。

“樯橹”代战船。

)灰飞烟灭。

故国神游(于想象、梦境中游历),多情应笑我,早生华发(花白的头发)。

人生如梦,一尊(通“樽”,酒杯)还酹(将酒洒在地上,以表示凭吊)江月。

二、简明赏析填空

这首词的上片写景,描绘了万里长江及赤壁雄奇壮美的景象,抒发了热爱祖国山河的情感。

下片怀古,追忆了英气勃发、功业非凡的英雄周瑜,表达了仰慕古代英杰,感慨自己光阴虚掷、功业未就(功业无成)的思想感情。

全词借古抒怀,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝唱”。

三、略

四、理解式名句默写

1.惊涛拍岸卷起千堆雪

2.江山如画一时多少豪杰

3.小乔初嫁了雄姿英发

4.谈笑间樯橹灰飞烟灭

5.人生如梦一尊还酹江月

6.人道是三国周郎赤壁

7.人生如梦一尊还酹江月

8.羽扇纶巾樯橹灰飞烟灭

9.樯橹灰飞烟灭

10.惊涛拍岸卷起千堆雪

11.早生华发

12.江山如画一时多少豪杰。

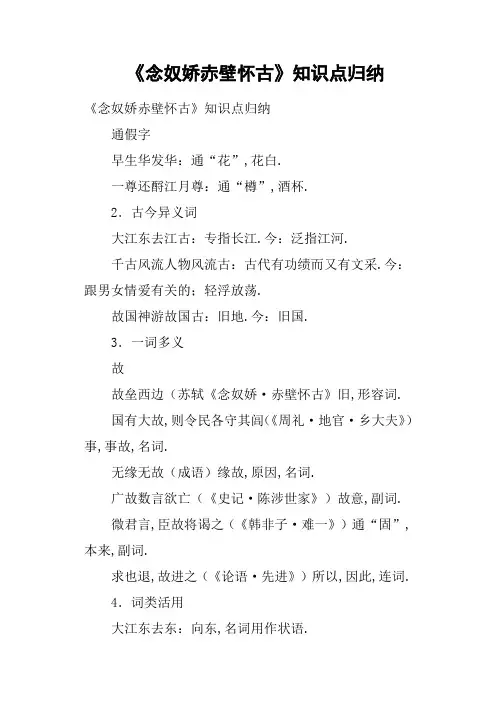

《念奴娇赤壁怀古》知识点归纳

《念奴娇赤壁怀古》知识点归纳

通假字

早生华发华:通“花”,花白.

一尊还酹江月尊:通“樽”,酒杯.

2.古今异义词

大江东去江古:专指长江.今:泛指江河.

千古风流人物风流古:古代有功绩而又有文采.今:跟男女情爱有关的;轻浮放荡.

故国神游故国古:旧地.今:旧国.

3.一词多义

故

故垒西边(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》旧,形容词.

国有大故,则令民各守其闾(《周礼·地官·乡大夫》)事,事故,名词.

无缘无故(成语)缘故,原因,名词.

广故数言欲亡(《史记·陈涉世家》)故意,副词.

微君言,臣故将谒之(《韩非子·难一》)通“固”,本来,副词.

求也退,故进之(《论语·先进》)所以,因此,连词. 4.词类活用

大江东去东:向东,名词用作状语.

樯橹灰飞烟灭灰、烟:像灰那样、像烟那样,名词用作状语.

5.文言句式

故国神游(倒装句,应该为:神游故国.)

多情应笑我(倒装句,应该为:应笑我多情.)。

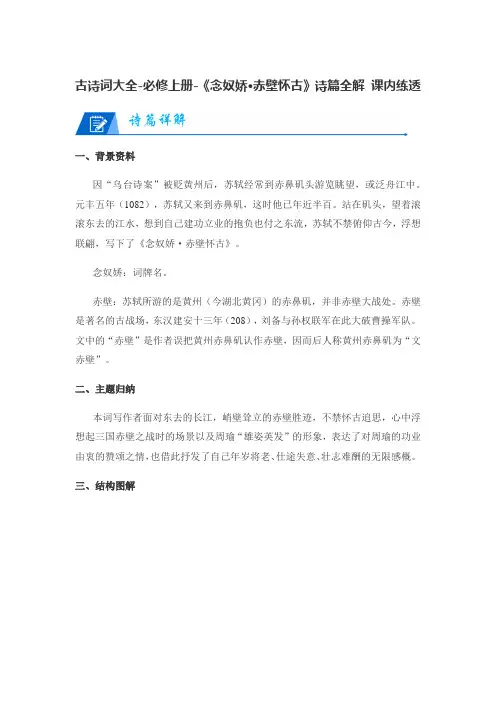

古诗词大全-必修上册-《念奴娇·赤壁怀古》诗篇全解课内练透一、背景资料因“乌台诗案”被贬黄州后,苏轼经常到赤鼻矶头游览眺望,或泛舟江中。

元丰五年(1082),苏轼又来到赤鼻矶,这时他已年近半百。

站在矶头,望着滚滚东去的江水,想到自己建功立业的抱负也付之东流,苏轼不禁俯仰古今,浮想联翩,写下了《念奴娇·赤壁怀古》。

念奴娇:词牌名。

赤壁:苏轼所游的是黄州(今湖北黄冈)的赤鼻矶,并非赤壁大战处。

赤壁是著名的古战场,东汉建安十三年(208),刘备与孙权联军在此大破曹操军队。

文中的“赤壁”是作者误把黄州赤鼻矶认作赤壁,因而后人称黄州赤鼻矶为“文赤壁”。

二、主题归纳本词写作者面对东去的长江,峭壁耸立的赤壁胜迹,不禁怀古追思,心中浮想起三国赤壁之战时的场景以及周瑜“雄姿英发”的形象,表达了对周瑜的功业由衷的赞颂之情,也借此抒发了自己年岁将老、仕途失意、壮志难酬的无限感概。

三、结构图解四、佳句赏析【1】大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

【赏析】【感情基调】词人从滚滚东流的长江着笔,把滔滔东流的长江与名高累世的历史人物联系起来,为全词设置了一个极为广阔的空间和甚为悠远的时间背景,并为全词奠定了豪壮的感情基调。

【2】故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

【赏析】【点题】从泛写怀古转入所感怀的具体对象——三国周郎赤壁,点明题旨。

“人道是”表现了词人的犹疑。

“周郎赤壁”,既切合词题,又为下阕缅怀周瑜预伏一笔。

【3】乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

【赏析】这三句显示了江景的特点,正面勾勒古战场的景象。

“乱”写出险怪,“穿”写出高峻,“惊”写出汹涌,“拍”描绘出水石相搏的情状。

“卷起千堆雪”句写出浪花四溅、狂澜奔腾起伏的异景,声音、色彩、姿态,无不逼真。

这几句,作者抓住悬崖、陡壁、惊涛、波浪这些可视性极强的形象,大刀阔斧,横画纵抹,描绘了一幅奇险雄伟的画面,为下阕追怀赤壁大战中的英雄人物渲染了气氛。

【4】江山如画,一时多少豪杰。

念奴娇赤壁怀古知识点归纳《念奴娇·赤壁怀古》是中国古代文学中的经典之作,是唐代文学家杜牧所作的一首七言律诗。

作品以写怀古之情为主题,通过对于历史事件和人物的描述,表达了作者对历史悲剧和民族英雄的敬仰之情。

以下是对《念奴娇·赤壁怀古》的知识点的归纳总结:1.诗歌背景《念奴娇·赤壁怀古》是杜牧在九年冯唐李邕官至淮南时,追忆他在与王之涣交朋友的时光中创作的。

诗中通过描绘战乱的历史背景,与友人之间的别离之情,表达了作者对逝去时光的怀念和对友人的思念之情。

2.诗歌结构《念奴娇·赤壁怀古》共分五个节,每个节落句皆为七言律诗,共有二十个句子。

整篇诗运用了律诗的格律和押韵技巧,形式优美,富有韵律感。

3.诗中描写的历史事件《念奴娇·赤壁怀古》主要描写了三国时期的赤壁之战,这场战役是中国历史上著名的一战。

杜牧通过运用史诗化的手法,将历史事件生动地展现在读者面前。

他描绘了战争爆发前的赤壁景色,将黄鹤楼、鱼米之地和江山美景与战争的残酷对比,以突出诗歌的主题。

4.诗中的历史人物在《念奴娇·赤壁怀古》中,杜牧提到了几位历史上的重要人物。

诗中提到的主要人物有刘备、孙权和曹操。

这些人物是三国时期的重要军事统帅,他们在赤壁之战中扮演了关键的角色,是当时乱世中的杰出人物。

5.诗歌表达的情感《念奴娇·赤壁怀古》以怀古之情为主旨,表达了作者对逝去时光和英雄人物的敬仰之情。

诗中通过写景的手法,将自然景观与历史人物相结合,以表达对历史悲剧和英雄人物的深深敬意。

6.诗歌的艺术价值《念奴娇·赤壁怀古》在艺术上被赞誉为杜牧的代表作之一,体现了他对古代文学的传统和格律的尊重。

作品以历史为背景,融入了丰富的文化内涵和情感体验,具有很高的艺术价值和文学品味。

7.诗歌的影响力《念奴娇·赤壁怀古》不仅在古代文学中有很高的地位,也对后世的文学艺术产生了深远的影响。

它启发了许多后来的文学家和艺术家,鼓舞了他们创作艺术作品的热情,并对中国文学的发展做出了重要的贡献。

部编版高一上册语文第九课《念奴娇·赤壁怀古》课文原文、教案及知识点课文原文《念奴娇·赤壁怀古》大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

\ 遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

\ 人生如梦,一尊还酹江月。

教案教学目标1.能用语言描绘赤壁之战的场面和历史背景;2.能从文章中读出作者的怀古之情;3.培养学生欣赏古文的兴趣和能力。

教学重难点1.读懂古诗文并深入了解其背后的历史文化;2.能准确把握赤壁之战的过程、特点及历史意义;3.能运用正确的表达方式,表达出作者的怀古之情。

教学方法1.讲授法2.演示法3.互动式教学教学过程导入(10分钟)1.通过图片、视频等多媒体方式,向学生介绍赤壁之战;2.让学生听一段关于赤壁之战的历史故事。

观察课文(10分钟)1.学生自己读课文,明确赤壁之战的历史背景和作用;2.学生画出文章中的词语和意境,并联系到赤壁之战和作者的怀古之情。

分组阅读和讨论(15分钟)1.小组里选出一位代表朗读课文,并表达自己的理解;2.讨论赤壁之战的过程、特点及历史意义;3.学生可以选择自己感兴趣的词语进行解释,并与同学讨论对其理解。

交流和总结(15分钟)1.学生展示自己组别的讨论成果,并引导全体学生对课文的深入了解;2.教师对学生的讨论进行点评,并总结赤壁之战对历史文化的影响;3.教师重点讲解作者的怀古之情,并引发学生对怀古文化的思考。

作业布置(5分钟)让学生在家中完成《念奴娇·赤壁怀古》的诗歌默写,并在下节课上进行讲解和评定。

知识点诗词鉴赏1.历史意义:诗歌和文学作品承载了历史和文化的信息,需要在阅读过程中深入挖掘其背后的文化和历史意义;2.意象描绘:通过绘声绘色的方式,放大诗歌中的意象,让读者更好地理解和了解作者想要表达的信息;3.音律韵律:运用正确的朗读方法,强化古诗文的韵律美,并能深度了解这些韵律的文化来源。

念奴娇·赤壁怀古苏轼大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一樽还酹江月。

一、词句解释1.念奴娇:词牌名。

又名“百字令”“酹江月”等。

2.大江:指长江。

3.淘:冲洗,冲刷。

4.风流人物:指杰出的历史名人。

5.故垒:过去遗留下来的营垒。

6.周郎:指三国时吴国名将周瑜,字公瑾,少年得志,二十四为中郎将。

7.雪:比喻浪花。

8.遥想:形容想得很远;回忆。

9.小乔初嫁了:《三国志·吴志·周瑜传》载,周瑜从孙策攻皖,“得桥公两女,皆国色也。

策自纳大桥,瑜纳小桥。

”乔,本作“桥”。

其时距赤壁之战已经十年,此处言“初嫁”,是言其少年得意,倜傥风流。

10.雄姿英发:谓周瑜体貌不凡,言谈卓绝。

英发,谈吐不凡,见识卓越。

11.羽扇纶巾:古代儒将的便装打扮。

羽扇,羽毛制成的扇子。

纶巾,青丝制成的头巾。

12.樯橹:这里代指曹操的水军战船。

樯,挂帆的桅杆。

橹,一种摇船的桨。

“樯橹”一作“强虏”,又作“樯虏”,又作“狂虏”。

13.故国神游:“神游故国”的倒文。

故国:这里指旧地,当年的赤壁战场。

神游:于想象、梦境中游历。

14.“多情”二句:“应笑我多情,早生华发”的倒文。

华发:花白的头发。

15.一尊还酹江月:古人祭奠以酒浇在地上祭奠。

这里指洒酒酬月,寄托自己的感情。

尊:通“樽”,酒杯。

16.强虏:强大之敌,指曹军。

虏:对敌人的蔑称。

二、原文译文大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

长江浩浩荡荡向东流去,滔滔巨浪淘尽千古英雄人物。

故垒西边,人道是:三国周郎赤壁。

那旧营垒的西边,人们说那就是三国周瑜鏖战的赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

陡峭的石壁直耸云天,如雷的惊涛拍击着江岸,激起的浪花好似卷起千万堆白雪。

江山如画,一时多少豪杰。

高中语文必修上《念奴娇•赤壁怀古》念奴娇•赤壁怀古一、作者简介苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山人,祖籍河北,北宋著名文学家、书法家、画家。

嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。

宋神宗时曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。

宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地。

晚年因新党执政被贬惠州、儋州。

宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。

宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

(1)宋词:是继唐诗之后的又一种文学体裁,分为两大类。

二、文学常识(1)宋词:是继唐诗之后的又一种文学体裁,分为两大类。

婉约派:主要是内容侧重儿女风情,结构深细缜密,重视音律谐婉,语言圆润,清新绮丽,具有一种柔婉之美。

内容比较窄狭。

豪放派:大体是创作视野较为广阔,气象恢弘雄放,喜用诗文的宋词配画手法、句法和字法写词,语词宏博,用事较多,不拘守音律。

(2)词牌:也称为词格,是填词用的曲调名。

关于词牌的来源,大约有三种情况:①乐曲名称:例如《菩萨蛮》,据说是由于唐代大中初年,女蛮国进贡,她们梳着高髻,戴着金冠,满身璎珞,像菩萨。

②摘取词中几个字:《忆江南》本名《望江南》,但因白居易有一首咏“江南好”的词,最后一句是“能不忆江南”,所以词牌又叫《忆江南》。

③诗的内容:《踏歌词》咏的是舞蹈,《渔歌子》咏的是打鱼,《浪淘沙》咏的是浪淘沙等。

三、写作背景(1)北宋元丰二(一零七九)年,苏轼43岁(元丰二年)时因作诗讽刺新法,被捕下狱,因“乌台诗案”,被贬为黄州团练副使(相当于今天的地方分军区的司令员,但“不得签书公事”),游赤鼻矶,作词抒怀。

《念奴骄》是苏轼贬官黄州后的作品。

这是个闲职,他在旧城营地辟畦耕种,游历访古,政治上失意,滋长了他逃避现实和怀才不遇的思想情绪,但在祖国雄伟的江山和历史风云人物的激发下,那种追求功业的豪迈心情,仍然是掩盖不住的。

念奴娇·赤壁怀古知识点梳理及练习题念奴娇·赤壁怀古全词借古抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝唱”。

作为高考语文常考古文,考生必须要对己念奴娇·赤壁怀古有深刻记忆。

为此,今儿本栏目小编就为考生整理出了念奴娇·赤壁怀古知识点以及念奴娇·赤壁怀古练习题,有些这些备考资料考生就可以开始轻松复习啦!原文:大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

译文:大江浩浩荡荡向东流去,滔滔巨浪淘尽千古英雄人物。

那旧营垒的西边,人们说那就是三国周瑜鏖战的赤壁。

陡峭的石壁直耸云天,如雷的惊涛拍击着江岸,激起的浪花好似卷起千万堆白雪。

雄壮的江山奇丽如图画,一时间涌现出多少英雄豪杰。

遥想当年的周瑜春风得意,绝代佳人小乔刚嫁给他,他英姿奋发豪气满怀。

手摇羽扇头戴纶巾,谈笑之间,强敌的战船烧得灰飞烟灭。

我今日神游当年的战地,可笑我多情善感,过早地生出满头白发。

人生犹如一场梦,且洒一杯酒祭奠江上的明月。

注解:⑴念奴娇:词牌名。

又名“百字令”“酹江月”等。

赤壁:此指黄州赤壁,一名“赤鼻矶”,在今湖北黄冈西,并非赤壁大战处。

而三国古战场的赤壁,文化界认为在今湖北赤壁市蒲圻县西北。

⑵大江:指长江。

⑶淘:冲洗,冲刷。

⑷风流人物:指杰出的历史名人。

⑸故垒:古时军队营垒的遗迹。

⑹周郎:指三国时吴国名将周瑜,字公瑾,少年得志,二十四为中郎将,掌管东吴重兵,吴中皆呼为“周郎”。

下文中的“公瑾”,即指周瑜。

⑺雪:比喻浪花。

⑻遥想:形容想得很远;回忆。

⑼小乔初嫁了:《三国志·吴志·周瑜传》载,周瑜从孙策攻皖,“得桥公两女,皆国色也。

《念奴娇·赤壁怀古》原文及翻译|高中语文基础知识总结|高中语文基础知识大全-一、《念奴娇·赤壁怀古》原文大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一尊还酹江月。

二、《念奴娇·赤壁怀古》原文翻译大江浩浩荡荡向东流去,滔滔巨浪淘尽千古英雄人物。

那旧营垒的西边,人们说那就是三国周瑜鏖战的赤壁。

陡峭的石壁直耸云天,如雷的惊涛拍击着江岸,激起的浪花好似卷起千万堆白雪。

雄壮的江山奇丽如图画,一时间涌现出多少英雄豪杰。

遥想当年的周瑜春风得意,绝代佳人小乔刚嫁给他,他英姿奋发豪气满怀。

手摇羽扇头戴纶巾,谈笑之间,强敌的战船烧得灰飞烟灭。

我今日神游当年的战地,可笑我多情善感,过早地生出满头白发。

人生犹如一场梦,且洒一杯酒祭奠江上的明月。

三、《念奴娇·赤壁怀古》作者介绍苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙。

汉族,眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、画家。

嘉祐二年(1057年),苏轼进士及第。

宋神宗时曾在凤翔、杭州、密州、徐州、湖州等地任职。

元丰三年(1080年),因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。

宋哲宗即位后,曾任翰林学士、侍读学士、礼部尚书等职,并出知杭州、颍州、扬州、定州等地,晚年因新党执政被贬惠州、儋州。

宋徽宗时获大赦北还,途中于常州病逝。

宋高宗时追赠太师,谥号“文忠”。

苏轼是北宋中期的文坛领袖,在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。

其文纵横恣肆;其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。

《念奴娇赤壁怀古》知识简介导读:【作品介绍】《念奴娇·赤壁怀古》是宋代文学家苏轼的词作,是豪放词的代表作之一。

此词通过对月夜江上壮美景色的描绘,借对古代战场的凭吊和对风流人物才略、气度、功业的追念,曲折地表达了作者怀才不遇、功业未就、老大未成的忧愤之情,同时表现了作者关注历史和人生的旷达之心。

全词借古抒怀,雄浑苍凉,大气磅礴,笔力遒劲,境界宏阔,将写景、咏史、抒情融为一体,给人以撼魂荡魄的艺术力量,曾被誉为“古今绝唱”。

【原文】念奴娇·赤壁怀古⑴大江东去⑵,浪淘尽⑶,千古风流人物⑷。

故垒西边⑸,人道是:三国周郎赤壁⑹。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪⑺。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年⑻,小乔初嫁了⑼,雄姿英发⑽。

羽扇纶巾⑾,谈笑间樯橹灰飞烟灭⑿。

故国神游⒀,多情应笑我,早生华发⒁。

人生如梦,一尊还酹江月⒃。

【注释】⑴念奴娇:词牌名。

又名“百字令”“酹江月”等。

赤壁:此指黄州赤壁,一名“赤鼻矶”,在今湖北黄冈西。

而三国古战场的赤壁,文化界认为在今湖北赤壁市蒲圻县西北。

⑵大江:指长江。

⑶淘:冲洗,冲刷。

⑷风流人物:指杰出的历史名人。

⑸故垒:过去遗留下来的营垒。

⑹周郎:指三国时吴国名将周瑜,字公瑾,少年得志,二十四为中郎将,掌管东吴重兵,吴中皆呼为“周郎”。

下文中的“公瑾”,即指周瑜。

⑺雪:比喻浪花。

⑻遥想:形容想得很远;回忆。

⑼小乔初嫁了(liǎo):《三国志·吴志·周瑜传》载,周瑜从孙策攻皖,“得桥公两女,皆国色也。

策自纳大桥,瑜纳小桥。

”乔,本作“桥”。

其时距赤壁之战已经十年,此处言“初嫁”,是言其少年得意,倜傥风流。

⑽雄姿英发(fā):谓周瑜体貌不凡,言谈卓绝。

英发,谈吐不凡,见识卓越。

⑾羽扇纶(guān)巾:古代儒将的便装打扮。

羽扇,羽毛制成的扇子。

纶巾,青丝制成的头巾。

⑿樯橹(qiánglǔ):这里代指曹操的水军战船。

樯,挂帆的桅杆。

橹,一种摇船的桨。

“樯橹”一作“强虏”,又作“樯虏”,又作“狂虏”。

《宋集珍本丛刊》之《东坡乐府》,元延v刻本,作“强虏”。

延v本原藏杨氏海源阁,历经季振宜、顾广圻、黄丕烈等名家收藏,卷首有黄丕烈题辞,述其源流甚详,实今传各版之祖。

⒀故国神游:“神游故国”的倒文。

故国:这里指旧地,当年的赤壁战场。

神游:于想象、梦境中游历。

⒁“多情”二句:“应笑我多情,早生华发”的倒文。

华发(f à):花白的头发。

⒂一尊还(huán)酹(lèi)江月:古人祭奠以酒浇在地上祭奠。

这里指洒酒酬月,寄托自己的感情。

尊:通“樽”,酒杯。

⒃强虏:强大之敌,指曹军。

虏:对敌人的蔑称。

【白话译文】大江之水滚滚不断向东流去,淘尽了那些千古风流的人物。

在那久远古战场的西边地方,说是三国周瑜破曹军的'赤壁。

四面石乱山高两岸悬崖如云,惊涛骇浪猛烈地拍打着对岸,卷起浪花仿佛冬日的千堆雪。

江山如此的美丽如图又如画,一时间涌出了多少英雄豪杰。

遥想当年的周郎名瑜字公瑾,小乔刚刚嫁给了他作为妻子,英姿雄健风度翩翩神采照人。

手中执着羽扇头上著着纶巾,从容潇洒地在说笑闲谈之间,八十万曹军如灰飞烟灭一样。

如今我身临古战场神游往昔,可笑我有如此多的怀古柔情,竟如同未老先衰般鬓发斑白。

人生如同一场朦胧的梦似的,举起酒杯奠祭这万古的明月。

【创作背景】这首词是公元1082年(宋神宗元丰五年)苏轼谪居黄州时所写,当时作者四十七岁,因“乌台诗案”被贬黄州已两年余。

苏轼由于诗文讽喻新法,为新派官僚罗织论罪而被贬,心中有无尽的忧愁无从述说,于是四处游山玩水以放松情绪。

正巧来到黄州城外的赤壁(鼻)矶,此处壮丽的风景使作者感触良多,更是让作者在追忆当年三国时期周瑜无限风光的同时也感叹时光易逝,因写下此词。

胡仔《苕溪渔隐丛话》后集卷二十八载东坡语:“黄州西山麓,斗入江中,石色如丹,传云曹公败处所谓赤壁者。

或曰:非也。

曹公败归,由华容道,路多泥泞,使老弱先行践之而过,曰:“刘备智过人而见事迟,华容夹道皆蒹葭,若使纵火,吾无遗类矣。

”今赤壁少西对岸即华容镇,庶几是也。

然岳州复有华容县,竟不知孰是?今日李委秀才来,因以小舟载酒,饮于赤壁下。

李善吹笛,酒酣,作数弄。

风起水涌,大鱼皆出,山上有栖鹘,亦惊起。

坐念孟德、公瑾,如昨日耳!”【赏析】清代词论家徐轨谓东坡词“自有横槊气概,固是英雄本色”(《词苑丛谈》卷三)。

在《东坡乐府》中,最具有这种英雄气格的代表作,首推这篇被誉为“千古绝唱”的《念奴娇·赤壁怀古》。

这首词是苏轼游赏黄冈城外的赤壁(鼻)矶时写下的,是北宋词坛上最为引人注目的作品之一。

此词上阕,先即地写景,为英雄人物出场铺垫。

开篇从滚滚东流的长江着笔,随即用“浪淘尽”,把倾注不尽的大江与名高累世的历史人物联系起来,布置了一个极为广阔而悠久的空间时间背景。

它既使人看到大江的汹涌奔腾,又使人想见风流人物的卓荦气概,更可体味到作者兀立江岸凭吊胜地才人所诱发的起伏激荡的心潮,气魄极大,笔力非凡。

接着“故垒”两句,点出这里是传说中的古代赤壁战场。

在苏轼写此词的八百七十多年前,东吴名将周瑜曾在长江南岸,指挥了以弱胜强的赤壁之战。

关于当年的战场的具体地点,向来众说纷纭,东坡在此不过是聊借怀古以抒感,读者不必刻舟求剑。

“人道是”,下字极有分寸。

“周郎赤壁”,既是拍合词题,又是为下阕缅怀公瑾预伏一笔。

以下“乱石”三句,集中描写赤壁雄奇壮阔的景物:陡峭的山崖散乱地高插云霄,汹涌的骇浪猛烈地搏击着江岸,滔滔的江流卷起千万堆澎湃的雪浪。

这种从不同角度而又诉诸于不同感觉的浓墨健笔的生动描写,一扫平庸萎靡的气氛,把读者顿时带进一个奔马轰雷、惊心动魄的奇险境界,使人心胸为之开扩,精神为之振奋。

煞拍二句,总束上文,带起下片。

“江山如画”,这明白精切、脱口而出的赞美,应是作者和读者从以上艺术地提供的大自然的雄伟画卷中自然而然地得出的结论。

“地灵人杰”,锦绣山河,必然产生、哺育和吸引无数出色的英雄,三国正是人才辈出的时代:横槊赋诗的曹操,驰马射虎的孙权,隆中定策的诸葛亮,足智多谋的周公瑾……真可说是“一时多少豪杰!”上片重在写景,将时间与空间的距离紧缩集中到三国时代的风云人物身上。

但苏轼在众多的三国人物中,尤其向往那智破强敌的周瑜,故下片由“遥想”领起五句,集中腕力塑造青年将领周瑜的形象。

作者在历史事实的基础上、挑选足以表现人物个性的素材,经过艺术集中、提炼和加工,从几个方面把人物刻画得栩栩如生。

据史载,建安三年东吴孙策亲自迎请二十四岁的周瑜,授予他“建威中郎将”的职衔,并同他一齐攻取皖城。

周瑜娶小乔,正在皖城战役胜利之时,而后十年他才指挥了有名的赤壁之战。

此处把十年间的事集中到一起,在写赤壁之战前,忽插入“小乔初嫁了”这一生活细节,以美人烘托英雄,更见出周瑜的丰姿潇洒、韶华似锦、年轻有为,足以令人艳羡。

同时也使人联想到:赢得这次抗曹战争的胜利,乃是使东吴据有江东、发展胜利形势的保证,否则难免出现如杜牧《赤壁》诗中所写的“铜雀春深锁二乔”的严重后果。

这可使人意识到这次战争的重要意义。

“雄姿英发,羽扇纶巾”,是从肖像仪态上描写周瑜束装儒雅,风度翩翩。

纶巾,青丝带头巾,“葛巾毛扇”,是三国以来儒将常有的打扮,着力刻画其仪容装束,正反映出作为指挥官的周瑜临战潇洒从容,说明他对这次战争早已成竹在胸、稳操胜券。

“谈笑间、樯橹灰飞烟灭”,抓住了火攻水战的特点,精切地概括了整个战争的胜利场景。

据《三国志》引《江表传》,当时周瑜指挥吴军用轻便战舰,装满燥荻枯柴,浸以鱼油,诈称请降,驶向曹军,一时间“火烈风猛,往船如箭,飞埃绝烂,烧尽北船。

”词中只用“灰飞烟灭”四字,就将曹军的惨败情景形容殆尽。

可以想见,在滚滚奔流的大江之上,一位卓异不凡的青年将军周瑜,谈笑自若地指挥水军,抗御横江而来不可一世的强敌,使对方的万艘舳舻,顿时化为灰烬,这是何等的气势。

苏轼如此向慕周瑜,是因为他觉察到北宋国力的软弱和辽夏军事政权的严重威胁,他时刻关心边庭战事,有着一腔报国疆场的热忱。

面对边疆危机的加深,目睹宋廷的萎靡慵懦,他是非常渴望有如三国那样称雄一时的豪杰人物,来扭转这很不景气的现状。

这正是作者所以要缅怀赤壁之战,并精心塑造导演这一战争活剧的中心人物周瑜的思想契机。

然而,眼前的政治现实和词人被贬黄州的坎坷处境,却同他振兴王朝的祈望和有志报国的壮怀大相抵悟,所以当词人一旦从“神游故国”跌入现实,就不免思绪深沉、顿生感慨,而情不自禁地发出自笑多情、光阴虚掷的叹惋了。

仕路蹭蹬,壮怀莫酬,使词人过早地自感苍老,这同年华方盛即卓有建树的周瑜适成对照。

然而人生短暂,不必让种种“闲愁”萦回于心,还不如放眼大江、举酒赏月。

“一尊还酹江月”,玩味着这言近意远的诗句,一位襟怀超旷、识度明达、善于自解安慰自己的诗人,仿佛就浮现在读者眼前。

词的收尾,感情激流忽作一跌宕,犹如在高原阔野中奔涌的江水,偶遇坎谷,略作回旋,随即继续流向旷远的前方。

这是历史与现状,理想与实际经过尖锐的冲突之后在作者心理上的一种反映,这种感情跌宕,更使读者感到真实,从某种意义上说,更能引起读者的思考。

这首词从总的方面来看,气象磅礴,格调雄浑,高唱入云,其境界之宏大,是前所未有的。

通篇大笔挥洒,却也衬以谐婉之句,英俊将军与妙龄美人相映生辉,昂奋豪情与感慨超旷的思绪迭相递转,做到了庄中含谐,直中有曲。

特别是它第一次以空前的气魄和艺术力量塑造了一个英气勃发的人物形象,透露了作者有志报国、壮怀难酬的感慨,为用词体表达重大的社会题材,开拓了新的道路,产生了重大影响。

据俞文豹《吹剑录》记载,当时有人认为此词须关西大汉手持铜琵琶、铁绰板进行演唱,虽然他们囿于传统观念,对东坡词新风不免微带讥消,但也从另一方面说明,这首词的出现,对于仍然盛行缠绵悱恻之调的北宋词坛,确有振聋发聩的作用。

名家点评胡仔《苕溪渔隐丛话》:东坡“大江东去”赤壁词,语意高妙,真古今绝唱。

(《渔隐丛话前集》卷五十九)后山诗话谓:“退之以文为诗,子瞻以诗为词,如教坊雷大使之舞,虽极天下之工,要非本色。

”余谓后山之言过矣。

子瞻佳词最多,其时杰出者,如“大江东去,浪淘尽千古风流人物。

”——赤壁词,……凡此十馀词,皆绝去笔墨畦径间,直造古人不到之处,真可使人一唱而三叹。

若谓以诗为词,是大不然。

子瞻自言,平生不善唱曲,故间有不入腔处,非尽如此。

后山乃比之教坊司雷大使舞,是何每况愈下,盖其谬耳。

(《渔隐丛话后集》卷二十六)曾季狸《艇斋诗话》:东坡“大江东去”词,其中云:“人道是三国周郎赤壁。

”陈无己见之,言:“不必道三国。

”东坡改云“当日”。

今印本两出,不知东坡已改之矣。

元好问《题闲闲书赤壁赋后》:东坡赤壁词殆戏以周郎自况也。

词才百余字,而江山人物无复余蕴,宜其为乐府绝唱。