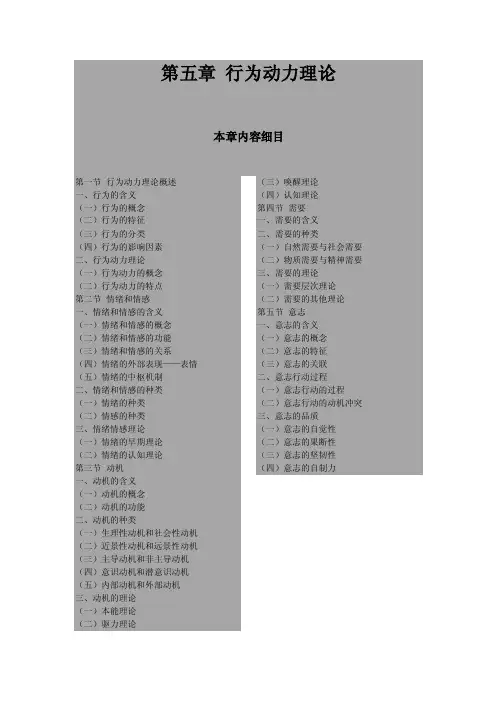

行为的动力机制

- 格式:pptx

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:69

管理机制包括:运行机制、动力机制和约束机制3种对于一般管理系统,管理机制主要包括运行机制、动力机制和约束机制3种。

1)运行机制运行机制是指组织基本职能的活动方式、系统功能和运行原理。

任何组织,大到一个国家,小到一个企业、单位、部门,都有其特定的运行机制。

在市场经济条件下,企业必需建立以生产为导向的企业运行机制,依据市场需求组织商品生产、依据市场搞好营销组合方案、制定合理的营销政策。

2)动力机制动力机制是指管理系统动力的产生与运作的原理。

动力机制是管理机制中一种极为重要的机制,是为管理系统运行供应动力的机制。

组织的进展、人的行为产生必需依靠动力。

缺乏动力的任何组织、个人都是不会有所作为的。

动力机制主要表现在以下3个方面:(1)利益驱动。

这是社会组织动力机制中最基本的力气,是由经济规律打算的。

人们会在物质利益的吸引下,主动实行有助于组织功能实现的行动,从而有效推动整个系统的运行。

(2)政令推动。

这是由社会规律打算的。

管理者凭借行政权威,强制性地要求被管理者实行有助于组织功能实现的行动,以此推动整个系统的运行。

(3)社会心理推动。

这是由社会与心理规律打算的。

管理者利用各种管理手段或措施,对被管理者进行富有成效的教育和激励,以调动其乐观性,使其自觉自愿地努力工作,实现组织目标。

3)约束机制约束机制是指对管理系统行为进行限定与修正的机制,其功能是保证管理系统正常运行,从而实现管理目标。

在管理中,约束机制主要包括以下4个方面的约束因素:(1)权力约束。

权力约束既要利用权力对系统运行进行约束,又要对权力的拥有与运用进行约束。

失去约束的权力是危急的权力。

(2)利益约束。

利益约束是约束机制极为有效的组成部分,故常被称为“硬约束”。

利益约束既要以物质利益为手段,对运行过程施加影响,又要对运行过程中的利益因素加以约束。

(3)责任约束。

责任约束指通过明确相关系统及人员的责任,来限定或修正系统的行为。

(4)社会心理约束。

行为动力学

行为动力学是一门研究动物和人类的行为、响应和反应的科学,它探究的是行为背后的驱动力是什么。

行为动力学通常将行为看作是一种反应,反应源于刺激,而刺激可以是内在的或外在的。

这种学说在研究动物的本能和驱动力,以及人类行为的心理、社会和文化因素方面有很大的用处。

此外,行为动力学也研究了行为的建立和养成过程。

它认为行为的习得和模仿对于人类和动物的行为养成有着至关重要的作用。

因此,许多行为动力学家研究了动物和人类的养育过程,以了解这些行为养成的机制。

行为动力学还研究了社会性动物(如霸王龙、鲸鱼、狗等)之间的交流和沟通方法。

它认为动物之间的沟通可以通过声音、姿势、肢体语言和化学信号等方式实现。

通过研究这些沟通方式,行为动力学家能够更好地了解不同动物之间的社会结构和组织。

在人类行为方面,行为动力学同样有很多的应用场合。

在教育领域,行为动力学用于研究学生学习的过程和行为,以及设计适合的教学策略。

在工商管理领域,行为动力学用于研究员工的工作动机和行为,以设计提高工作绩效的措施。

总的来说,行为动力学是一门具有广泛运用范围的科学,它的研究对象包括人类和动物的行为、发展和驱动力。

行为动力学的研究可以帮助人们更好地理解行为背后的原因和动机,从而设计更好的教育和管理策略。

动力机制生成机制

动力机制与生成机制:动机与要素的相互作用

一、引言

在探讨人类行为和社会现象时,我们经常会遇到“动力机制”和“生成机制”这两个概念。

动力机制主要关注动机的形成、激发和调整,而生成机制则关注要素的组成、过程和结果。

这两个机制相互关联,共同影响个体和群体的行为。

二、动力机制

1. 动机形成:动机是推动个体行动的内在力量,其形成受到多种因素的影响,如需求、兴趣、价值观等。

这些因素相互作用,形成了个体的动机。

2. 动机激发:在动机形成后,外部环境或内部状态的改变可以激发这些动机,促使个体采取行动。

例如,目标导向的行为、情感驱动的行为等。

3. 动机调整:随着时间的推移和环境的变化,个体的动机也会发生变化。

人们会根据经验和环境调整自己的动机,从而调整自己的行为。

三、生成机制

1. 生成要素:生成机制首先涉及的是构成某一事物的元素或组成部分。

这些要素的特性、质量和数量决定了最终生成物的性质。

2. 生成过程:在确定了生成要素后,这些要素会经过一系列的组合、转化和互动,最终形成新的实体或状态。

这个过程可能涉及到复杂的物理、化学或生物过程。

3. 生成结果:经过特定的过程,各个要素最终结合成为一个整体。

这个整体可能是一个新的实体,也可能是一个新的状态或现象。

四、结论

动力机制和生成机制是两个相互关联的概念。

动力机制关注的是行为的内在驱动力,而生成机制关注的是事物的构成和形成过程。

理解这两个机制有助于我们更好地理解人类行为和社会现象的本质,以及它们是如何相互作用和影响的。

群体心理学:集体行为的动力摘要:群体心理学是一门研究集体行为的动力和人类社会行为的学科。

集体行为是一种人们在一起共同参与的活动,这些活动是由一些未知的因素所引发的。

群体心理学对集体行为的动力进行深入研究,揭示了人类社会的本质,帮助我们理解并处理在群体环境中发生的事件。

本文将探讨集体行为的定义、影响因素、动力学机制以及如何应用群体心理学知识来改善人际关系和组织效率。

一、引言在人类社会中,集体行为是一种常见的现象。

人们常常聚集在一起,共同参与各种活动,如庆祝节日、参与运动比赛、进行社会抗议等。

这些集体行为背后的动力是什么?这是群体心理学研究的重点。

通过理解集体行为的本质和动力学机制,我们可以更好地预测、理解和应对群体行为,进而提高社会组织的效率。

二、集体行为的定义与影响因素集体行为是指一群人在某种刺激下,共同参与某种活动。

这种刺激可能是外在的,如政策变化、社会事件,也可能是内在的,如情绪、信仰等。

影响集体行为的因素有很多,包括个体间的互动、群体压力、领导力、文化背景等。

三、群体动力学的机制群体动力学是一门研究集体行为的动力学的学科。

它通过分析个体间的互动和影响,揭示了集体行为的形成、发展和变化规律。

群体动力学的核心是“场论”,该理论认为个体间的相互作用构成了一个场域,这个场域会影响个体的行为和决策。

四、应用群体心理学知识改善人际关系和组织效率1.提高沟通效率:了解群体心理学的知识有助于提高沟通效率。

在沟通中,要尊重他人的观点,避免过度压力和强制性的要求。

通过倾听和理解他人的需求和期望,可以提高沟通的有效性。

2.增强团队凝聚力:了解集体行为的机制和动力学有助于增强团队凝聚力。

在团队中,要鼓励成员分享观点、表达意见,通过开放和诚实的交流增强团队成员之间的信任和合作。

3.预防群体压力:群体压力是导致集体行为的重要因素之一。

要预防群体压力对个人产生负面影响,需要倡导公正和平等的环境,鼓励成员独立思考和表达。

行动的心理学了解行动背后的动力机制在日常生活中,我们都充满了各种各样的行动,无论是起床、工作、学习,还是娱乐、运动、社交,行动无处不在。

然而,我们很少停下来思考,是什么促使我们采取这些行动?行动的背后隐藏着怎样的动力机制?让我们一起来探索行动背后的心理学奥秘。

内在动机驱动行动心理学家研究发现,人的行为可以由内在动机或外在动机驱使。

内在动机源于个体内部的需求、兴趣和价值观,是一种自主、自发的推动力量。

比如,爱好绘画的人会因为享受创作的乐趣而坚持不懈,这种内在动机驱动着他们的行动。

外在奖励影响行动除了内在动机,外在奖励也会对行动产生影响。

外在奖励包括物质奖励、社会认可等外部激励,可以激发个体的行动。

举个例子,一个员工可能因为获得奖金而更加努力地工作,外在奖励成为他行动的动力。

情绪对行动产生影响情绪是另一个重要的行动驱动力量。

人们往往会在情绪激发下做出不同的行为反应。

比如,遇到挫折时可能会感到沮丧而不想行动,而在激动、兴奋时则更有动力去追求目标。

行为模式的塑造行为模式是通过反复的行动形成的习惯和惯性。

当某个行为反复出现时,会被大脑视为一种模式,变得更加自然和不费力。

因此,良好的行为习惯对于持续的行动至关重要。

心理阻碍与行动停滞有时候,心理上的阻碍会导致行动的停滞。

比如,恐惧、犹豫、焦虑等情绪会削弱人们的行动欲望,导致拖延或放弃行动。

了解并克服这些心理障碍,才能更好地驱动行动。

通过对行动背后的心理学机制的深入探讨,我们可以更好地理解自己的行为模式,找到驱动行动的动力源泉。

无论是内在动机、外在奖励、情绪作用,还是行为模式和心理阻碍,它们共同影响着我们的行动,并塑造着我们的生活轨迹。

我们应该认识到行动是实现目标的桥梁,是改变生活的力量。

通过深入理解行动的心理学,我们可以更有针对性地引导自己的行为,实现自身的成长与进步。

行动,源于内在的动力,驱动着我们前行,我们可以透过心理学的镜头,更好地认识自己,激发潜能,创造美好的人生。

心理学与人类行为的动机机制动机是指人们的行为背后所蕴含的目的或目标。

它是内部驱动力的核心,决定了我们为何行动、如何行动以及坚持行动的意愿。

心理学与人类行为的动机机制之间存在着密切的关系,通过深入研究动机机制,我们可以更好地理解人类行为的原因和动力。

一、驱动力的基本类型人类的行为动机来自内在的驱动力和外部的刺激。

内在驱动力可以分为生理驱动力和心理驱动力两种类型。

1. 生理驱动力生理驱动力源于个体的生理需求,包括饥饿、口渴、睡眠、性欲等基本需求。

这些需求通过人体的生理机制来驱使我们采取行动,以满足身体的生理平衡。

2. 心理驱动力心理驱动力是指个体基于心理需求而产生的行为动机。

例如,我们希望得到他人的认可和尊重,这种内心渴望驱使我们做出积极的努力,提升自己的表现和社会地位。

二、动机与满足人类的行为动机一方面体现了个体的需求和渴望,另一方面也与个体的满足感息息相关。

动机可以被看作是达到满足的手段,通过行动来满足内在的需求和外部的期望,从而获得满足感和幸福感。

1. 内在动机内在动机是指个体出于内心的满足而从事某种行为。

对于某些任务或活动而言,个体对于其本身的兴趣和乐趣是一个重要的动机因素。

当我们对某项活动感兴趣时,我们会表现出更大的投入和努力,这样做可以使我们感到满足和快乐。

2. 外在动机外在动机是指个体出于外界的奖励或惩罚而从事某种行为。

奖励可以是物质的,如金钱、礼物等;也可以是非物质的,如赞美、认可等。

而惩罚则是对不符合预期的行为进行的惩罚措施。

外在动机可以促使个体采取行动,但其满足感往往是暂时的。

三、动机对行为的影响动机对人类行为具有深远的影响。

它不仅决定了个体的行为方向和目标,还影响了个体的行为强度和持久性。

1. 行为方向动机会引导个体将行为指向特定的目标,以满足内在的需求。

例如,当我们感到饥饿时,我们会被驱使去寻找食物,以满足身体的需求。

2. 行为强度动机的强度反映了个体对于达到目标的渴望程度。

动力机制运行机制保障机制

动力机制是指驱使某种行为或活动的力量或动力来源。

在社会组织或系统中,动力机制可能包括经济激励、政治力量、社会认同等,用来促使个体或组织参与某种活动并保持其持续性。

运行机制是指一种系统或机构内部运作的方式和规则。

不同的机构可能有不同的运行机制,包括决策规则、工作流程、沟通渠道等。

良好的运行机制能够提高机构的效率和协作。

保障机制是指为确保某种目标或价值的实现而采取的预防性或补救性措施。

保障机制可能包括监督机制、制度安排和法律规定等。

其目的是预防或解决可能出现的问题,以确保系统或机构的稳定性和合法性。

本能的本质从生物学角度解读驱动力一、引言驱动力是指推动个体行为的根本原因和动力。

在生物学领域,驱动力是生物体本能的本质所在。

本文将从生物学的角度解读驱动力的本质,揭示生物体行为的内在机制。

二、本能与驱动力的关系本能是指生物体生命活动中具有遗传基础的固有行为,不需要学习和经验积累即可表现出来。

驱动力则是本能行为背后的推动力量。

本能和驱动力是密不可分的,本能是驱动力的表现,而驱动力则是本能的动力来源。

三、本能的来源1. 遗传基础本能行为的产生源于生物体的遗传基因。

生物体的基因组内携带着多种本能行为的信息,包括生存驱动力、求偶驱动力、探索驱动力等等。

这些本能在进化过程中被筛选并保留下来,成为生物体适应环境的重要机制。

2. 基本生理需求生物体的基本生理需求也是驱动力的来源之一。

例如,饥饿驱动力促使动物主动寻找食物,渴望驱动力促使动物主动寻找水源。

这些生理需求的驱动力保证了生物体的生存需求得到满足。

四、驱动力的表现1. 生存驱动力生存驱动力是最基本的驱动力之一,它推动着生物体寻找食物和逃避危险。

生物体具有对食物和危险的感知机制,当食物稀缺或危险接近时,生物体的生存驱动力会被激发,促使其采取相应行动。

2. 求偶驱动力求偶驱动力是性行为的驱动力,促使动物寻找配偶并进行繁殖。

这是为了保证物种的繁衍和生存。

求偶驱动力的激发与生物体的性周期和激素水平的变化密切相关。

3. 探索驱动力探索驱动力是探索和学习的驱动力,促使动物主动探索新的环境和学习新的技能。

通过探索,生物体可以积累更多的经验和知识,提高适应环境的能力。

五、驱动力与行为适应生物体的驱动力与其行为适应密切相关。

驱动力的激发会引发相应的行为,这些行为是生物体对环境的适应和回应。

例如,受到饥饿驱动力激发的动物会寻找食物的行为;受到求偶驱动力激发的动物会进行求偶和交配的行为。

六、驱动力的意义驱动力是生物体适应环境和生存繁衍的重要机制。

它保证了生物体能够及时做出相应的行为,应对环境变化和生活挑战。

动力和动机的哲学解构引言人类是一个充满奇思妙想和创造力的物种。

我们之所以能够追逐梦想、克服困难、实现目标,都是因为我们有着内在的动力和动机驱使。

动力和动机是人类行为背后深层的哲学解构,它们影响着我们的生活方式、价值观和世界观。

本文将探讨动力和动机的本质,以及它们如何塑造我们的行为。

第一部分:动力的本质动力是人类行为中的驱动力量。

它是指能够激发和维持我们的行动的力量。

动力可以是内在的,如对某种事物的渴望,也可以是外部的,如奖励和惩罚。

内在动力源于个人内心深处的欲望和目标,而外部动力则是来自于社会环境和他人的期望。

内在动力的核心在于个人的动机,是由自我观念、个体差异和环境因素共同塑造而成的。

例如,一个人可能因为对科学的热爱而选择从事科研工作,因为这符合他的内在动机和价值观。

而外部动力则来自于奖励和惩罚系统,它们通过激励机制来诱导人们去追求特定的目标。

第二部分:动机的本质动机是人类行为中的内在驱动力。

它是指能够激发和维持我们的需要和欲望的力量。

动机可以是生理的,如饥饿和渴望,也可以是心理的,如成就感和认同感。

不同的动机会影响我们的行为方式和行为结果。

动机是人类行为的基础,它源于我们的基本需要。

亚伯拉罕·马斯洛的需求层次理论认为,人类的动机可以分为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。

我们的动机和行为会受到这些需求的影响和引导。

动机也可以是内在的或外在的。

内在动机是通过满足个体的需求,使其感到满足和快乐。

而外在动机则是通过外部激励手段来引导人们去追求某种目标,如奖励和惩罚。

第三部分:动力和动机的相互作用动力和动机是相互关联和相互作用的。

动力是人类行为的推动力量,它激发和维持我们的动机。

动机则为动力提供了方向和目标。

在实现我们的目标和愿望的过程中,动力和动机共同作用,推动我们不断前进。

然而,动力和动机并非总是一致的。

有时候,我们内心的动力和外界的动机会发生冲突。

例如,一个人可能因为工作压力而感到疲惫和倦怠,这时候他的内在动力和外界动机就产生了矛盾。

学生学习动机分析及总结行为的动力机制即动机。

它是直接推动个体行为活动的内部动力。

对于学生而言,学习的理由是什么,构成了学习的动因,其具体内容,动机水平如何,直接关系到学习的成效,以及学习目标达成与否。

此次对学生学习动机的调查,主要采用对学习理由进行主次排序的方法。

问卷中列出了学生中最普遍存在的13个学习的理由,要求学生根据自身实际,依照各理由对其而言是“最主要”“次主要”“第三主要”……等,依次排序。

经统计,学生“学习究竟是为了什么”,其理由主次如下:由上表可见,对于多数学生而言,学习最主要是为了实现自己的理想。

“实现自己的理想”是一个长远的目标,可以说是一个动力十足的理由,由此可见,多数学生都有远大的抱负,学习上显得动力十足。

“考上理想的大学”与“将来能找个好工作”也是多数学生学习主要的理由。

这和当前的教育形式、社会现状有着密切的关系。

对于多数学生来说,三年的高中正是努力为着考上一所理想的大学,而考上理想的大学,也是为了将来有个好的工作,生活得更好。

这看来是很实用主义的理由,但却是社会现状的集中反映。

如此的理由,具体明确,能够给予学生学习动力,但是也容易带来强大的压力,需加以注意。

理由“学习本身就很有意思”“我要成为一个知识丰富的人”反映了个体的求知欲,“求知欲”一般说来,应是最基本的学习动机,是最直接的目的,最强有力的内部动因。

但在调查中,这两个理由分别列到了第6和第7位。

由此可见,现在的教育方式还是没能使学习内化为学生自身的一种内在需求,一定程度上,还是挫伤了学生的学习欲望,使得学习外在的动力支持得多,而内在动力相对少。

但值得安慰的是,现在的教育制度不断地在改革,教学内容、教学方法不断地满足学生的内在需求,适应学生的发展需求。

合理的理由,能给个体带来足够强劲而持久的动力;反之,不合理的理由,则不能产生令人满意的效果。

因此,我们有必要了解学生的学习动因,并给予相应的引导。

以下是我们对各个理由的动力值的评估,及对各个理由的分析解释。