对比实验

- 格式:ppt

- 大小:378.00 KB

- 文档页数:9

对比试验实施方案一、实施目的。

对比试验是科学研究中常用的一种实验设计方法,旨在通过对比不同条件下的实验结果,来验证假设、推断因果关系或者评估效果。

本文旨在提出对比试验的实施方案,以指导研究人员在实验设计和实施过程中的具体操作步骤。

二、实施步骤。

1. 确定研究目的和问题。

在进行对比试验前,首先需要明确研究的目的和问题。

研究人员应该清楚地知道他们想要验证的假设或者推断的因果关系是什么,以及需要解决的具体问题是什么。

2. 确定实验组和对照组。

对比试验的核心在于对比不同条件下的实验结果。

因此,研究人员需要明确实验组和对照组的设定。

实验组是接受某种处理或者干预的群体,而对照组则是不接受处理或者干预的群体。

3. 设计实验方案。

在确定实验组和对照组之后,研究人员需要设计实验方案。

这包括确定实验的时间、地点、样本量、实验操作流程等具体细节。

实验方案的设计应该尽可能排除干扰因素,以确保实验结果的可靠性和有效性。

4. 实施实验。

实施对比试验时,研究人员需要严格按照实验方案进行操作。

在操作过程中,应该注意控制实验条件,确保实验组和对照组的处理方式一致,避免干扰因素的影响。

5. 收集数据和分析结果。

实验结束后,研究人员需要收集实验数据,并对数据进行分析。

通过对比实验组和对照组的数据,可以得出实验结果,并对研究目的和问题进行验证和解答。

6. 结果解释和推论。

最后,研究人员需要解释实验结果,并对研究目的和问题进行推论。

他们应该清晰地说明实验结果对研究假设或者因果关系的验证,以及对问题的解答。

三、实施要点。

1. 实验条件的控制。

在实施对比试验时,研究人员需要严格控制实验条件,避免干扰因素的影响。

这包括实验操作的一致性、样本的随机性、实验环境的稳定性等。

2. 数据的准确性和可靠性。

收集的实验数据应该准确可靠,以确保实验结果的有效性。

研究人员需要注意数据的采集方法和数据的处理过程,避免出现误差和偏差。

3. 结果的解释和推论。

对比试验的最终目的在于得出结论,并对研究目的和问题进行解答。

对比实验在大学物理实验教学中的意义1. 教学意义对比实验在大学物理实验教学中有着重要的教学意义。

对比实验可以帮助学生更直观地理解物理知识。

通过对比实验,学生可以清晰地看到对照组和实验组的差异,从而更深刻地理解物理规律和现象。

对比实验可以培养学生的实验设计和数据分析能力。

学生需要设计对比实验的方案,并对实验结果进行分析和总结,从而提高他们的科学素养和实验能力。

对比实验可以激发学生的学习兴趣和学习动力。

相比传统的实验教学方式,对比实验更具有挑战性和趣味性,可以吸引学生的注意力,激发他们学习的热情。

2. 实践意义对比实验在大学物理实验教学中也有着重要的实践意义。

对比实验可以促进学生的创新意识和实验精神。

在对比实验中,学生需要提出新颖的实验设想,并根据实验结果进行深入的分析和总结,这有助于培养学生的创新思维和实验态度。

对比实验可以加强学生的团队合作意识和能力。

对比实验需要学生之间相互配合,共同完成实验任务,这有助于培养学生的团队协作能力。

对比实验可以提高学生的问题解决能力和实践技能。

在对比实验中,学生需要不断解决实验中遇到的问题,提高自己的实践技能和问题解决能力。

3. 发展趋势随着对比实验在大学物理实验教学中的不断应用和深化,其发展趋势也变得更加明显。

对比实验将更加注重跨学科的融合。

在实验教学中,对比实验可以促进不同学科之间的交叉合作和资源共享,从而提高整体教学效果。

对比实验将更加注重实验教学与科研的结合。

通过对比实验,学校可以为学生提供更多的科研实践机会,培养学生的科研能力和创新意识。

对比实验将更加注重实践操作与理论知识的结合。

通过对比实验,学生不仅能够学习到理论知识,还能够将所学知识应用到实际操作中,培养他们的实践能力和动手能力。

对比实验在大学物理实验教学中具有重要的教学意义和实践意义,并且有着明显的发展趋势。

应该进一步推广和深化对比实验在大学物理实验教学中的应用,为学生提供更好的教学和学习环境。

对比试验

对比试验是科学研究中常用的一种方法,用于比较两个或多个不同处理条件之

间的影响。

通过对比试验,研究人员可以评估不同处理条件对特定结果的影响程度,从而得出科学结论。

本文将介绍对比试验的基本概念、常见类型以及设计要点。

基本概念

对比试验是将研究对象分配到不同处理条件下,观察其在各个条件下的表现,

以求得出结论的一种研究方法。

在对比试验中,通常会设立一个对照组和一个或多个实验组,分别接受不同的处理条件。

通过比较不同组之间的差异,可以找出处理条件对结果的影响。

常见类型

1.平行对照试验:将研究对象随机分配到对照组和实验组,分别接受

不同处理条件,然后比较两组之间的结果。

2.交叉对照试验:研究对象在不同时间点或场景下接受不同处理条件,

从而探究时间或场景对结果的影响。

3.随机对照试验:通过随机抽样的方式分配研究对象到各个处理条件,

确保实验组和对照组之间的比较具有代表性。

设计要点

1.随机性:对比试验中最重要的设计原则是随机化。

只有通过随机分

配研究对象到不同处理条件,才能确保各组之间的比较具有可靠性和有效性。

2.对照组选择:对照组应该与实验组在其他条件下保持一致,以确保

比较结果反映出真正的处理效应。

3.双盲设计:在实验过程中,既对实验组的研究对象不知晓所接受的

处理条件,也对测量结果的评估者不知晓研究对象的分组情况,以避免主观因素的影响。

通过合理设计和实施对比试验,可以获得可靠的科学结论,为进一步研究和实

践提供有力支持。

对比试验的结果不仅可以指导决策,也可以促进学术研究的进展。

对比实验例子

1、漂浮的针,在杯子里倒一杯清水,用一个摄子,小心地把一根针放到水的表面,慢慢地移出摄子,针将会浮在水面上,向水里滴一滴清洁剂,针就沉下去了,

2、有孔纸片托水,在空瓶内盛满有色水,用大头针在白纸上扎许多孔,把有孔纸片盖住瓶口,用手压著纸片,将瓶倒转,使瓶口朝下,将手轻轻移开,纸片绞丝不动地盖住瓶口,而且水也来从孔中流出来,

3.手绢的秘密,把手帕盖住杯口,用橡皮筋绑紧,让水冲在手帕上,水清进杯子田约七八分洪后美闭水龙斗,杯口翻下,把杯子讯速倒转过来。

对比实验和对照实验的区别与应用场景实验是科学研究中重要的手段之一,它通过对不同条件下的现象进行观察和比较,以获取科学知识和验证科学理论。

在实验设计中,对比实验和对照实验是两种常见的实验设计方法。

本文将对对比实验和对照实验的区别进行探讨,并讨论它们在不同应用场景中的应用。

对比实验是一种实验设计方法,通过对两个或多个实验组进行比较,来研究不同变量对结果的影响。

在对比实验中,研究者会对实验组进行某种处理,而对照组则不进行处理,作为对比的基准。

通过比较实验组和对照组的结果,可以得出不同变量对结果的影响程度。

对比实验常用于评估新药物、新技术等的疗效或效果。

与对比实验相比,对照实验是一种更加简单和基础的实验设计方法。

在对照实验中,研究者只设置一个实验组和一个对照组,实验组接受某种处理,而对照组不接受处理,作为比较的基准。

通过比较实验组和对照组的结果,可以评估处理对结果的影响。

对照实验常用于评估某种措施、方法或因素对结果的影响。

对比实验和对照实验在实验设计中的区别主要体现在实验组和对照组的设置上。

对比实验中,会设置两个或多个实验组,每个实验组接受不同处理,以比较不同处理对结果的影响。

而对照实验中,只设置一个实验组和一个对照组,实验组接受处理,对照组不接受处理,以评估处理对结果的影响。

在应用场景上,对比实验和对照实验也有一些差异。

对比实验常用于评估新药物、新技术等的效果。

例如,研究人员想要评估一种新药物对某种疾病的疗效,他们可以将患者分为两组,一组接受新药物治疗,另一组接受常规治疗,通过比较两组的治疗效果,来评估新药物的疗效。

对比实验可以排除其他因素的干扰,更加准确地评估变量对结果的影响。

对照实验则常用于评估某种措施、方法或因素对结果的影响。

例如,研究人员想要评估一种新的教学方法对学生成绩的影响,他们可以将一部分学生作为实验组,接受新的教学方法,而将另一部分学生作为对照组,继续采用传统的教学方法,通过比较两组学生的成绩,来评估新的教学方法的效果。

浅谈小学科学教学中的对比实验自从自然改称科学后,我就开始上科学这门学科,到现在已有好几年了。

我发现小学科学教材中有关对比实验的内容比较丰富,就拿五年级上册来说吧,就有绿豆芽的生长、蚯蚓的选择、影响水土流失的因素、影响摩擦力大小的因素等对比实验。

对比实验,也叫对照实验,它是运用比较的方法来揭示事物的性质和变化规律的一种实验方法,其实验的方法是进行单因素比较,设法控制其它可能有影响的诸多因素,尽量使这些因素完全相同,在实验中要使学生明确什么是对比因素,哪些条件必须相同,为什么相同。

《科学课程标准》明确指出,让学生能做控制变量的简单探究性实验,其实质就是让学生学会做对比实验。

我在平时的教学实践中进行了一些尝试,与大家一起分享。

一、有效引导,完善对比实验设计《科学课程标准》指出:科学学习应从学生已有的生活经验和的知识背景出发,向他们提供充分的科学探究机会,学生是科学学习的主体,而教师是科学学习的组织者、引导者和合作者。

在教学过程中,教师应进行及时而又有效的引导,帮助和推动学生在自主探索过程中真正提高学生的科学探究能力和科学素养,同时获得科学精神、科学思想的熏陶。

在让学生设计对比实验的教学中尤其如此,因为设计对比实验是学生科学探究的一个重点,更是一个难点。

在设计实验中,学生受思维的影响往往不够全面,所以教师要耐心地引导。

例如在《设计种子发芽实验》中,研究“种子在黑暗的情况下发芽快,还是受到光照发芽快”的问题时。

学生很容易想到了水的多少将影响种子发芽的快慢,但其他的就想不到了。

这时,教师就要继续引导:还有哪些条件也会影响公平呢,大家讨论一下?学生经过讨论又提出养分、温度。

教师进一不引导:空气会影响发芽的快慢吗?经过讨论,也认为会影响。

有一位教师说过,要用枪逼着学生问,要对一个问题不断地进行追问、不断地完善。

以上这样的开拓性引导其实就是不断完善对比实验的过程,学生以后也会对自己的设计进行不断修改。

在对比实验中,材料的设计更要严谨,要充分保障实验“公平”。

小学科学对比实验之我见一、关于对比实验对比实验也叫对照实验,它是运用比较的方法来揭示事物的性质和变化规律的一种实验方法。

具体做法是把实验分成两个或两个以上的相似组群进行,其中一个是对照组,作为比较的标准,另一个或几个是实验组。

实验时把对照组与实验组的结果进行比较,从而确定对比因素对事物性质和变化的影响。

对比实验的方法是进行单因素比较。

要进行单因素比较,则必须设法控制其他可能有影响的诸多因素,尽量使这些因素完全相同。

控制变量是对比实验的基本要求,也是对比实验过程中自始至终要遵循的重要原则。

因此在对比实验的教学前必须根据教材的内容、学生认知水平和教学设备的条件进行具体设计。

二、课前准备A、材料准备上好科学课特别是实验课实验材料的准备是很重要的前提。

因此需要教师精心准备结构性的实验材料,这在对比实验中更显重要。

在对比实验中教师准备材料时要求相同的条件就要准备相同的材料。

B、教师课前亲历实验操作过程加深对实验情况的掌握教师在课前要对教学内容充分了解,并事先对实验亲自操作以便了解实验中的影响因素、可能出现的问题及注意事项等。

对于对比实验教学为了帮助学生尽快发现对比实验中的某种差异,教师应创设能产生较明显差异现象的实验条件,在这种差异明显的条件下进行实验才有利于学生发现变化的规律、有助于学生进行对比分析。

三、上课阶段1、创设情境提出问题在教学时,紧密联系学生的生活实际或学生的自身经历,从常见的事物或现象出发,使学生有身临其境的感觉,利于激发学生的兴趣并发现问题,提出问题。

2、提出假设设计方案问题提出后,引导学生分析这个问题,并充分调动学生的想象力和创造性思维,使他们能创造性地提出一些解决问题的假设。

这一阶段不仅要给学生留有足够的思考时间,还要采取小组讨论的方法,给学生创造一个相互交流、集思广益的氛围。

最后,通过筛选,得出解决问题的众多假设。

根据假设学生小组讨论设计实验方案。

在设计对比实验时,首先要将假设的众多因素摆出来,然后提出究竟与哪种因素有关,怎样才能验证一个假设是否正确。

小学科学教学中对比实验的实施对比实验是科学探究中非常重要的一种实验方法。

它的基本原理是将两个或多个被试对象在同一条件下分别进行不同的处理或操作,以便将它们之间的差别和联系表现出来。

如何进行对比实验呢?我们可以以小学科学教学中的一些例子来说明:比如在学习光的反射和折射知识时,可以进行一个对比实验来比较使用平面镜和凸透镜对光线的反射与折射现象的影响。

首先在黑板上画一条光线,并在其中一端放置一盏小电灯泡来模拟光源。

然后用一个平面镜将光线反射,再用一个凸透镜将光线折射。

这时候可以看到,平面镜反射出的光线与入射光线呈现相同的角度,而凸透镜折射出的光线则呈现向法线弯曲的情况。

可以通过这个对比实验来帮助学生理解光线的反射和折射。

再比如,在学习生态环境方面的知识时,可以进行一个对比实验来比较不同材质的垃圾处理方式对环境的影响。

首先可以收集一些生活中产生的垃圾,分别装入塑料袋、纸袋以及环保袋中,然后将它们分别放置在不同环境条件下观察它们的分解情况。

通过这个对比实验,可以让学生了解不同材质垃圾的分类处理方式及其对环境的贡献程度。

对比实验之所以受到教师和学生的喜爱,是因为其过程简单、易于理解,同时还能够有效的提升学生们的科学探究能力和动手能力。

教师在设计对比实验的时候,应该根据实验内容的实际情况和学生的年龄、认知水平等方面进行合理的、详细的实验设计,同时还要注意以下几个方面:1. 选择对比实验的目的明确、容易操作,且有一定的探究价值。

2. 对待比较的因素做好明确标记,以便后续数据整理和归纳。

3. 操作流程简单、明确,教师可以在实验前或实验中讲解或演示。

4. 安全措施必要,需要督促学生注意操作安全。

总之,对比实验是科学探究中十分重要的一种实验方法,无论是在小学科学教学中,还是在其他领域的科学实验中,都有着广泛的应用。

教师应该抓住对比实验这个有效的教育手段,引导学生通过实践体验来获取更深层次的知识,从而帮助他们更好地理解科学世界。

对比实验:指设置两个或两个以上的实验组,通过对比结果的比较分析,来探究各种因素与实验对象的关系,这样的实验称为对比实验。

将煮熟的米饭分成两份,一份放在空气中,另一份放在二氧化碳中,两天后,放在空气中的已经边馊,而放在二氧化碳中的仍有饭的香味。

做这个实验所用的探究方法是什么?对比实验中只要有一个因素影响你要研究的问题就能比较了,而控制变量法中某个量会与两个或两个以上的量有关,所以在研究时要先把其它的量让它不变,只能有一个量是变化的,才能比较这个量对你所要研究的量的影响,所以这两种方法有相似之处,也有不同之处。

上面的例子我认为还是控制变量法,因为米饭的新鲜程度要相同,所处环境温度要相同,你是假设这两个量不变的前提下,来比较空气与二氧化碳的影响的。

物理学中对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题。

每一次只改变其中的某一个因素,而控制其余几个因素不变,从而研究被改变的这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决,这种方法叫控制变量法。

就是一个实验为了防止其他因素的影响或是确定影响结果的因素就是实验的研究对象,再做一组实验也就是对照组,使它除了原实验本身改变的条件外,其他条件保持一模一样,最后与原实验所得结果进行比对,观察异同,就能确定远视眼的准确性了。

简单地说,对照实验,要对照着做两组实验,而控制变量法只做一次,只是控制了一些变量,分别进行研究运用对比实验法,就是将某个要研究的事物同一个已经确定知道其结果的事物作对比,以便确定某种因素的影响。

实施这种方法时,总要将进行研究的对象分成两个相似的组,其中一个为对照组,另一个是实验组,然后通过实验(也就是在对照中)判定实验组具有某种性质或受某种影响。

“有比较才能鉴别。

”当我们在比较中鉴别出这个事物与其他事物的差异点和共同点时,就了解到了这个事物的特殊属性和一般属性。

抓住特殊属性去创造性思考,是不愁没有发明创造机遇的。

对比实验与对照实验的区别湖北省荆门市东宝中学孙艳关于对比实验与对照实验的区别,我们不妨先来看看课本概念:除了一个因素以外,其余因素都保持不变的实验叫做对照实验。

对照实验一般要设置对照组和实验组。

在对照实验中除了要观察的变量外,其他变量都应当始终保持相同。

而对比实验是指设置两个或两个以上的实验组,通过对结果的比较分析,来探究某种因素与实验对象的关系的实验。

例如设置有氧和无氧两种条件,探究酵母菌在不同氧气条件下细胞呼吸的方式,这两个实验组的结果都是事先未知的,通过对比可以看出氧气条件对细胞呼吸的影响。

据此可知二者的区别有三点:一、对照实验一般都有对照组而对比实验是没有对照组的对照实验一般都有对照组。

所谓对照组是指没有施以或自变量的组,是用来衬托实验组的,如比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中的1号试管。

也有的对照实验没有对照组,如探究培养液中酵母菌种群数量变化的实验中就没有对照组,因为它的自变量是培养时间的不同,因此它随时间的变化形成了自身前后对照,即最初加入的酵母菌数就是一个对照。

而对比实验如探究酵母菌细胞呼吸方式的实验中酵母菌不可能有一个不进行细胞呼吸而正常生活的状态,也就谈上对照,所以没有对照组,全为实验组。

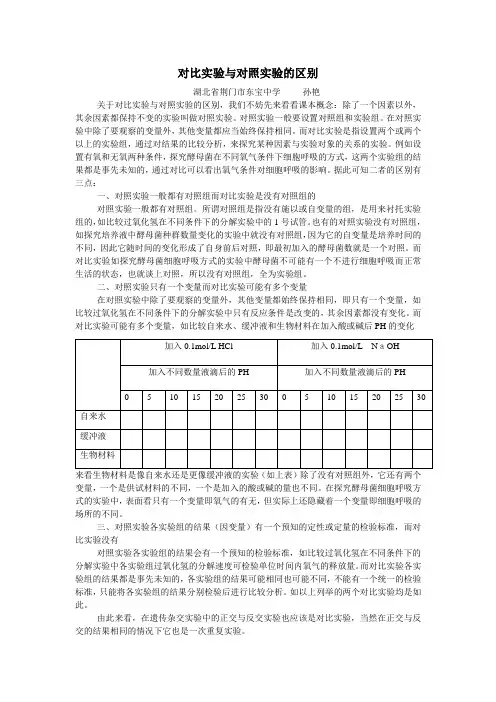

二、对照实验只有一个变量而对比实验可能有多个变量在对照实验中除了要观察的变量外,其他变量都始终保持相同,即只有一个变量,如比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中只有反应条件是改变的,其余因素都没有变化。

而对比实验可能有多个变量,如比较自来水、缓冲液和生物材料在加入酸或碱后PH的变化来看生物材料是像自来水还是更像缓冲液的实验(如上表)除了没有对照组外,它还有两个变量,一个是供试材料的不同,一个是加入的酸或碱的量也不同。

在探究酵母菌细胞呼吸方式的实验中,表面看只有一个变量即氧气的有无,但实际上还隐藏着一个变量即细胞呼吸的场所的不同。

三、对照实验各实验组的结果(因变量)有一个预知的定性或定量的检验标准,而对比实验没有对照实验各实验组的结果会有一个预知的检验标准,如比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中各实验组过氧化氢的分解速度可检验单位时间内氧气的释放量。

对比实验和对照实验有什么区别

1、变量不同。

对照实验是只有一个条件不同,其他条件都相同。

对比实验是将两个研究内容相似的实验进行对比。

设置两个或两个以上的实验组,通过对结果的比较分析,来探究某种因素与实验对象的关系,这样的实验叫做对比实验。

2、实验设计不同:可以将对照实验分为空白对照,如加入等量的清水、蒸馏水或生理盐水。

条件对照,如特意控制一定的可以预知结果的自变量因素,使实验结果更加令人信服。

如果并不知道两组实验中的自变量对实验结果所造成的影响,需要通过实验来进行确定,此时就可以称这些实验为对比实验,对比实验也可称为相互对照实验。

对比试验实施方案一、前言。

对比试验是一种常见的科研实验方法,通过对照组和实验组的对比,可以更加客观地评估实验结果。

对比试验实施方案的设计和执行对于实验结果的准确性和可靠性至关重要。

本文将就对比试验实施方案进行详细阐述,以期为相关研究人员提供参考。

二、实验设计。

1. 研究目的。

在进行对比试验实施方案设计之前,首先需要明确研究目的。

研究目的的明确定义将有助于确定实验的主要内容和方向,从而有针对性地进行实验设计。

研究目的应该明确、具体,能够指导实验的实施和结果的分析。

2. 实验假设。

在设计对比试验实施方案时,需要明确实验的假设。

实验假设是对实验结果的预期,也是实验设计的基础。

假设的合理性和准确性将直接影响到实验结果的可信度。

3. 对照组和实验组的选择。

在对比试验中,对照组和实验组的选择至关重要。

对照组应当具有代表性,能够反映出实验对象的基本特征,以便与实验组进行对比分析。

实验组的选择应当符合实验目的和假设,能够有效地验证实验假设。

4. 实验方案的设计。

实验方案的设计应当包括实验流程、实验条件、实验参数等内容。

实验流程应当清晰明了,能够指导实验人员进行操作。

实验条件应当具备可控性和可重复性,以保证实验结果的准确性。

实验参数的选择应当合理,能够有效地观测实验结果。

三、实施过程。

1. 实验前准备。

在实验正式开始之前,需要做好充分的实验前准备工作。

包括实验设备的检查和调试、实验人员的培训和指导、实验材料的准备等。

只有做好了实验前准备工作,才能保证实验的顺利进行。

2. 实验操作。

实验操作是对比试验实施方案的核心环节,实验人员需要严格按照实验方案进行操作。

在操作过程中需要注意实验条件的控制和实验参数的记录,以确保实验结果的准确性和可靠性。

3. 数据采集。

在实验操作完成后,需要对实验数据进行采集和整理。

数据采集应当按照实验方案的要求进行,确保数据的完整性和准确性。

同时需要对数据进行及时的分析和处理,为后续的结果评估做好准备。

对比实验的例子

有一个研究人员想要比较两种不同的草药对感冒的疗效是否有所

不同。

他进行了一项对比实验,招募了100名有感冒症状的成年人参

与研究。

这些人被随机分成两组,一组服用草药A,另一组服用草药B,每天三次,每次服用两片。

研究人员在病人服用药物的过程中记录下

了每个人的症状持续时间,从感冒症状开始到完全恢复的天数,然后

将两组的数据进行比较。

经过数据分析,发现服用草药A的人症状持

续时间平均为7天,而服用草药B的人症状持续时间平均为9天。

这

项研究的结果表明,在这个特定的人群中,草药A比草药B更有效,

可以缩短感冒的病程。

一、实验目的1. 比较不同光照条件下植物的生长状况。

2. 探讨光照对植物生长的影响。

二、实验原理植物生长过程中,光照是重要的环境因素之一。

光照可以影响植物的光合作用、形态建成、生理代谢等方面。

本实验通过设置不同光照条件,对比植物的生长状况,以探讨光照对植物生长的影响。

三、实验材料1. 实验植物:绿豆种子2. 实验器材:培养皿、培养箱、光照装置、电子秤、尺子、剪刀等四、实验方法1. 种子准备:将绿豆种子洗净,浸泡4小时后均匀撒在培养皿中。

2. 设置实验组:将培养皿分为三组,分别设置如下光照条件:A组:正常光照(每天光照12小时)B组:低光照(每天光照6小时)C组:无光照(黑暗处理)3. 培养过程:将培养皿放入培养箱中,保持适宜的温度(25℃)和湿度,观察并记录植物的生长状况。

4. 数据收集:每隔3天测量植物的高度、叶片数、鲜重等指标,并记录数据。

五、实验结果与分析1. 植物高度对比A组植物高度为(cm),B组植物高度为(cm),C组植物高度为(cm)。

结果分析:A组植物高度明显高于B组和C组,说明正常光照条件下植物生长良好;B组植物高度低于A组,但高于C组,说明低光照条件下植物生长受到一定影响;C组植物高度最低,说明无光照条件下植物生长受到严重影响。

2. 叶片数对比A组叶片数为(片),B组叶片数为(片),C组叶片数为(片)。

结果分析:A组叶片数最多,B组次之,C组最少。

这与植物高度的结果一致,说明正常光照条件下植物叶片生长良好,低光照条件下叶片生长受到一定影响,无光照条件下叶片生长受到严重影响。

3. 鲜重对比A组鲜重为(g),B组鲜重为(g),C组鲜重为(g)。

结果分析:A组鲜重最高,B组次之,C组最低。

这说明正常光照条件下植物生长最为旺盛,低光照条件下植物生长受到一定影响,无光照条件下植物生长受到严重影响。

六、实验结论1. 光照对植物生长有显著影响,正常光照条件下植物生长最为旺盛。

2. 低光照条件下植物生长受到一定影响,但比无光照条件下要好。

一、实验名称:某药物对高血压患者血压影响的对比实验二、实验目的:1. 比较两种药物治疗高血压患者的疗效差异。

2. 评估药物对血压的调节作用。

三、实验原理:高血压是常见的心血管疾病,治疗高血压的关键在于降低血压,改善患者的症状。

本研究选取两种降压药物,通过对比实验,观察两种药物对高血压患者血压的影响,以期为临床治疗提供参考。

四、实验材料:1. 实验对象:100名高血压患者,年龄在40-70岁之间,血压在160/100mmHg以上。

2. 药物:药物A(A组,n=50),药物B(B组,n=50)。

3. 仪器:电子血压计、心电监护仪、血液生化分析仪等。

五、实验方法:1. 将100名高血压患者随机分为A组和B组,每组50人。

2. A组给予药物A治疗,B组给予药物B治疗。

3. 两组患者均接受常规治疗,包括饮食、运动、心理干预等。

4. 治疗周期为8周,每周记录患者血压变化情况。

5. 治疗结束后,对比两组患者血压变化情况,分析药物疗效差异。

六、实验结果:1. 治疗前,A组和B组患者的血压分别为(150.2±10.5)/(95.3±7.2)mmHg和(149.8±10.8)/(94.6±7.3)mmHg,两组患者血压无显著差异(P>0.05)。

2. 治疗结束后,A组患者的血压降至(121.4±9.6)/(81.2±6.5)mmHg,B组患者的血压降至(123.2±9.2)/(80.5±6.8)mmHg。

两组患者血压均显著下降(P<0.01)。

3. 对比两组患者治疗后的血压变化,A组患者的血压下降幅度大于B组(P<0.05)。

七、讨论:1. 本研究结果表明,药物A和药物B均能有效降低高血压患者的血压,改善患者症状。

2. 对比两组患者治疗后的血压变化,药物A的降压效果优于药物B,这可能与药物A的药理作用更强有关。

3. 本研究为临床治疗高血压提供了参考,建议在治疗高血压时,可根据患者的具体情况选择合适的降压药物。

对比实验知识点归纳总结一、对比实验的基本概念1.1 实验设计实验设计是指设计和安排实验的步骤和方法。

它包括实验对象的选择、实验方法的确定、实验参数的设定和实验过程中的各种控制等。

在对比实验中,合理的实验设计可以有效地控制干扰因素,保证实验结果的可靠性和有效性。

1.2 实验组和对照组实验组是受试验因素的影响,在实验中接受特定处理的组,而对照组则是没有接受受试验因素的组。

通过对照实验组和对照组的比较,可以有效地得到实验结果,并判断受试验因素的影响。

1.3 干扰因素的控制干扰因素是指在实验中可能会对实验结果产生影响的各种因素。

在对比实验中,科学家需要对干扰因素进行控制,以保证实验结果的准确性和可靠性。

常见的干扰因素包括环境因素、个体差异、测量误差等。

1.4 可重复性和可靠性实验的可重复性是指在相同条件下,重复进行实验所得到的结果是否一致。

实验的可靠性是指实验结果是否具有可信度和可靠性。

在对比实验中,科学家需要通过多次实验来验证实验结果的可重复性和可靠性。

二、对比实验的步骤和方法2.1 设定实验目的和假设在进行对比实验之前,科学家首先需要明确实验的目的和假设。

实验的目的可以是验证某种理论或假说,也可以是探究某种现象或问题。

同时,科学家需要根据实验目的设定实验的假设,为实验的进行提供指导。

2.2 实验对象的选择和分组实验对象的选择是对实验的一个重要决策,它直接关系到实验结果的可靠性和有效性。

在对比实验中,科学家需要对实验对象进行合理的分组,确保实验组和对照组的比较是有意义的。

2.3 实验方法的确定实验方法是实验的具体操作步骤和程序。

在对比实验中,科学家需要确定合适的实验方法,以保证实验过程的科学性和规范性。

实验方法的确定需要考虑如何操作实验对象、如何采集实验数据等方面。

2.4 实验参数的设定实验参数是指实验中需要进行观察、测量和记录的变量。

在对比实验中,科学家需要设定合理的实验参数,以确保实验过程中能够获得有效的数据和信息。

一、实验背景与目的随着科技的飞速发展,新型材料在各个领域的应用越来越广泛。

本研究旨在对比两种新型材料——纳米银和纳米铜在抗菌性能方面的差异,以期为相关产品的研发提供理论依据。

二、实验材料与方法1. 实验材料- 纳米银:平均粒径为20纳米,纯度为99.9%。

- 纳米铜:平均粒径为30纳米,纯度为99.9%。

- 金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus):实验室标准菌株。

- 生理盐水:用于配制实验溶液。

2. 实验方法(1)制备纳米银和纳米铜悬浊液将纳米银和纳米铜分别用生理盐水稀释至1mg/mL,充分振荡后备用。

(2)制备金黄色葡萄球菌悬浊液将金黄色葡萄球菌在肉汤培养基中培养至对数生长期,用生理盐水稀释至1×10^6 CFU/mL。

(3)抗菌实验将纳米银和纳米铜悬浊液分别与金黄色葡萄球菌悬浊液混合,置于37℃恒温培养箱中培养不同时间,记录菌落数。

(4)数据处理利用SPSS软件对实验数据进行统计分析,比较两种材料的抗菌性能差异。

三、实验结果与分析1. 纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌的抑制效果表1 纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌的抑制效果| 材料及浓度 | 培养时间(h) | 菌落数(CFU/mL) || :--------: | :-----------: | :---------------: || 纳米银| 1 | 1.2×10^6 || 纳米银| 2 | 1.0×10^6 || 纳米银 | 4 | 8.0×10^5 || 纳米铜| 1 | 1.5×10^6 || 纳米铜| 2 | 1.2×10^6 || 纳米铜| 4 | 5.0×10^5 |从表1可以看出,纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌均有一定的抑制作用。

在培养时间为4小时时,纳米银和纳米铜的抑制效果较为明显。

2. 纳米银和纳米铜抗菌性能的差异通过SPSS软件对实验数据进行统计分析,结果显示纳米银和纳米铜对金黄色葡萄球菌的抑制效果存在显著差异(p<0.05)。