中国文化概论-第四章中国传统哲学与文化

- 格式:ppt

- 大小:283.00 KB

- 文档页数:81

第四章中国传统文化的发展历程(中国传统文化历程四字歌)第一节上古:中国文化的产生中华文化,源远流长,元谋肇始,(元谋猿人为中国境内发现的最早的猿人,上古文化由此开始)京火生光(北京猿人发明用火,上古文化焕发出新的光辉)。

新石标志,仰大红良。

(仰韶文化、大汶口文化、红山文化、良渚文化为新石器时代最著名的四个代表)原始观念,日趋缤纷。

三大崇拜,境祖图腾。

(自然环境崇拜、祖先崇拜亦称生殖崇拜和图腾拜为原始人的三大崇拜)最古艺术,陶塑犹存。

童年气息,活泼天真。

人类在世,两大关系。

人与自然,人与自己。

母系社会,石器时代。

娲庖农巢,燧人列排。

(女娲氏、庖牺氏、神农氏、有巢氏、燧人氏是母系氏族社会时期产生的神话传说人物)父系社会,铜石共在。

私有产生,五帝登台。

(五帝指黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜)禅让非虚,古制光彩。

石铜并用,生产加快。

国家建立,曙光初开。

上古文化,多元状态。

三大集团,共呈精彩。

(华夏集团、东夷集团、苗蛮集团为上古时代中华大地的三大文化集团)华夏居北,黄河一带。

炎黄共工,三支一脉。

东夷位东,鲁徽一带。

蚩尤后羿,归属此派。

苗蛮据南,长江一带。

伏羲女娲,在此舞台。

文明前夜,纷争突起。

炎黄联袂,蚩尤败绩。

炎黄内讧,炎帝南移。

黄代华夏,独举大旗。

继征夷蛮,节节胜利。

华夏主流,奠定大局。

第二节殷商西周:从神本走向人本人猿叩别,文化发端。

起始同类,嗣后变迁。

商人迁殷,文字出现。

贞人记事,有册有典。

文明时代,首开纪元。

殷商时期,思维混沌。

尊神重巫,以神为本。

听命上帝,侍奉鬼神。

武王伐纣,以周代商。

文化维新,成果辉煌。

宗法建制,分封起航。

制礼作乐,律定纪纲。

仪为形式,礼节揖让。

(礼仪是周礼的外在形式,讲究礼节揖让)亲亲尊尊,礼之二纲。

周礼主旨,八字统括:贵贱须别,尊卑排行。

(别贵贱、序尊卑是周礼的主旨)周人之礼,儒家发扬。

礼制文化,周人首创。

第三节:春秋战国:中国文化的“轴心时代”春秋战国,轴心时代。

天子失威,礼崩乐坏。

中国文化概论教案(详细版)第一章:中国文化的起源与演变1.1 中华文明的起源1.2 中国古代文化的发展与演变1.3 中国文化的地域性与民族性1.4 中国文化的特点与影响第二章:中国传统哲学思想2.1 儒家思想2.2 道家思想2.3 佛家思想2.4 墨家思想与名家思想第三章:中国文学艺术3.1 中国古代文学概览3.2 诗词、散文、小说、戏曲等文学形式的特点与代表作品3.3 中国艺术的种类与特点3.4 中国传统文化艺术的代表作品与影响力第四章:中国传统宗教信仰与哲学思想4.1 儒教的信仰与哲学思想4.2 道教的信仰与哲学思想4.3 佛教的信仰与哲学思想4.4 中国民间信仰与宗教习俗第五章:中国传统社会与文化生活中的礼仪、习俗与节日5.1 中国传统礼仪的起源与演变5.2 传统习俗在日常生活中的体现5.3 中国传统节日的起源与庆祝方式5.4 中国传统生活中的其他重要习俗与活动第六章:中国传统政治制度与历史变迁6.1 中国古代的政治制度6.2 中国封建社会的政治结构6.3 近现代中国的政治变革6.4 中国政治制度的历史影响与现实意义第七章:中国传统经济制度与商业发展7.1 中国古代的经济制度7.2 中国封建社会的商业发展7.3 近现代中国的经济发展7.4 中国经济制度的转型与挑战第八章:中国传统科技与教育8.1 中国古代科技成就8.2 中国古代的教育制度8.3 近现代中国的科技与教育改革8.4 当代中国的科技教育现状与挑战第九章:中国传统艺术与文化成就9.1 中国绘画艺术9.2 中国书法艺术9.3 中国音乐与舞蹈艺术9.4 中国建筑艺术与园林艺术9.5 中国文化的世界影响与传承第十章:当代中国文化的发展与挑战10.1 改革开放以来的中国文化变迁10.2 中国文化的全球化与对外交流10.3 当代中国文化面临的挑战与争议10.4 未来中国文化发展的前景与展望重点和难点解析一、中国文化的起源与演变:重点关注中国文化的地域性与民族性,以及中国文化的特点与影响。

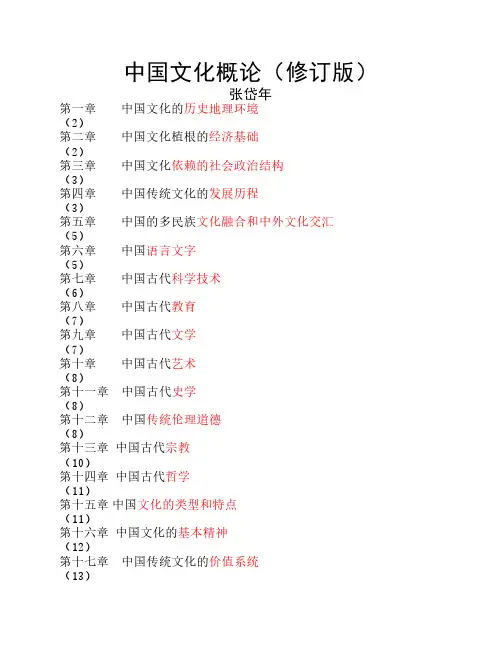

中国文化概论(修订版)张岱年第一章 中国文化的历史地理环境 (2)第二章 中国文化植根的经济基础 (2)第三章 中国文化依赖的社会政治结构 (3)第四章 中国传统文化的发展历程 (3)第五章 中国的多民族文化融合和中外文化交汇 (5)第六章 中国语言文字 (5)第七章 中国古代科学技术 (6)第八章 中国古代教育 (7)第九章 中国古代文学 (7)第十章 中国古代艺术 (8)第十一章 中国古代史学 (8)第十二章 中国传统伦理道德 (8)第十三章中国古代宗教 (10)第十四章中国古代哲学 (11)第十五章中国文化的类型和特点 (11)第十六章中国文化的基本精神 (12)第十七章 中国传统文化的价值系统 (13)第十八章中国传统文化向近代的转变 (15)第十九章 建设社会主义的中国新文化 (15)绪论一 为什么说文化就是“自然的人化”?文化的实质性含义是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高和完善。

二 怎样理解广义文化与狭义文化的联系和区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。

书本绪论为什么说文化就是“自然的人化”三 文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还是记住为好,六大系统可简记为:社语俗物精艺)四 怎样认识和评价中国传统文化?中国传统文化是中华民族历史的结晶,具有历史性和现实性,不是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

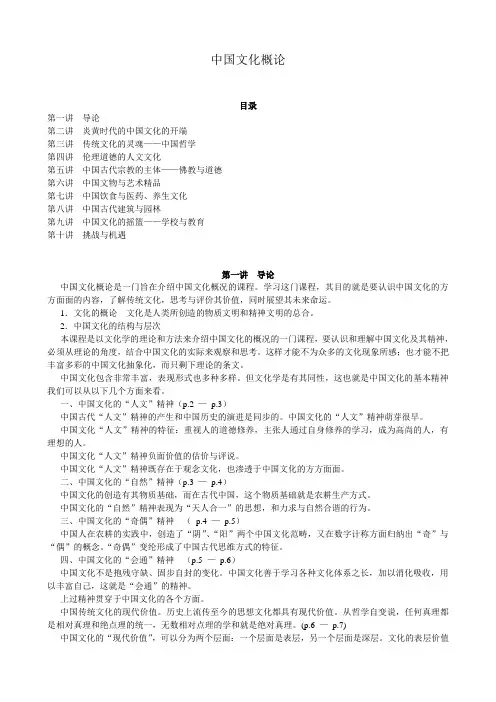

中国文化概论目录第一讲导论第二讲炎黄时代的中国文化的开端第三讲传统文化的灵魂——中国哲学第四讲伦理道德的人文文化第五讲中国古代宗教的主体——佛教与道德第六讲中国文物与艺术精品第七讲中国饮食与医药、养生文化第八讲中国古代建筑与园林第九讲中国文化的摇篮——学校与教育第十讲挑战与机遇第一讲导论中国文化概论是一门旨在介绍中国文化概况的课程。

学习这门课程,其目的就是要认识中国文化的方方面面的内容,了解传统文化,思考与评价其价值,同时展望其未来命运。

1.文化的概论文化是人类所创造的物质文明和精神文明的总合。

2.中国文化的结构与层次本课程是以文化学的理论和方法来介绍中国文化的概况的一门课程,要认识和理解中国文化及其精神,必须从理论的角度,结合中国文化的实际来观察和思考。

这样才能不为众多的文化现象所感;也才能不把丰富多彩的中国文化抽象化,而只剩下理论的条文。

中国文化包含非常丰富,表现形式也多种多样。

但文化学是有其同性,这也就是中国文化的基本精神我们可以从以下几个方面来看。

一、中国文化的“人文”精神(p.2 —p.3)中国古代“人文”精神的产生和中国历史的演进是同步的。

中国文化的“人文”精神萌芽很早。

中国文化“人文”精神的特征:重视人的道德修养,主张人通过自身修养的学习,成为高尚的人,有理想的人。

中国文化“人文”精神负面价值的估价与评说。

中国文化“人文”精神既存在于观念文化,也渗透于中国文化的方方面面。

二、中国文化的“自然”精神(p.3 —p.4)中国文化的创造有其物质基础,而在古代中国,这个物质基础就是农耕生产方式。

中国文化的“自然”精神表现为“天人合一”的思想,和力求与自然合谐的行为。

三、中国文化的“奇偶”精神(p.4 —p.5)中国人在农耕的实践中,创造了“阴”、“阳”两个中国文化范畴,又在数字计称方面归纳出“奇”与“偶”的概念。

“奇偶”变纶形成了中国古代思维方式的特征。

四、中国文化的“会通”精神(p.5 —p.6)中国文化不是抱残守缺、固步自封的变化。

中国文化概论绪论一、文化的涵义1、文化是一个内涵丰富、外延宽广的多维概念。

“文”的本义是指各色交错的纹理。

《周易》:“物相杂,故曰文”。

在此基础上,“文”字又有许多引申意义。

其一,引申为文字、文章。

在此基础上又引申为诗词曲赋。

其二,引申为古代的礼乐制度,在此基础上又引申为法令条文。

其三,引申为精神修养,即文明,在此基础上又引申为文彩。

“文”在古人心目中,起初指纹理,后来又引申出近十几种引申义。

其中,文字、文章和文明与现在人们理解的“文化”一词的意义最为接近。

“化”主要指事物动态变化的过程。

本意有三:一是变化,二是生化,三是造化。

《庄子·逍遥游》中的“化而为鸟,其名曰鹏”,中的“化”即指变化。

《周易》中“男女构精,万物化生”,雌雄构精,于是生成各种动物及某些植物。

“化”即生成,化生也是生成。

《易·贲卦》:“刚柔交错,天文也。

文明以止,人文也。

观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

”这是“文”与“化”最早并联使用的记录。

日月往来,阴阳并陈,刚柔交错成文,这就叫作“天文”。

文化教育旨在使人行当所行,止当所止,这就叫做“人文”。

治国者观察天文,用以认识自然界的变化规律;观察人文,用以教化,造就天下的人。

“天文”,指自然变化规律,也指人对自然变化规律的认识。

“人文”,指社会变化规律,也指人对社会变化规律的认识“天文”、“人文”大致相当于我们今天所说的自然科学和社会科学。

2、把“文化”作为一个内涵丰富,众多学科探究的对象,实际上发源于近代欧洲。

1871年,英国人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中对文化作了系统阐释:“文化或文明,就其广泛的民族的意义来说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。

”泰勒强调了文化作为一个精神文化的综合整体的基本含义,对后世产生了重要影响。

对文化概念进行了详细考察和整理的是美国文化学者克罗伯和克拉克洪,他们于1952年发表了《文化的概念》,对西方当时搜集到的160多个关于文化的定义做了梳理与分析,指出:文化既是人类行为的产物,又是决定人类行为的某种要素。

《中国文化概论》PPT课件目录CATALOGUE•中国文化概述•中国语言文字•中国哲学思想•中国文学艺术•中国传统节日与习俗•中国古代科技与发明•中国饮食文化01CATALOGUE中国文化概述文化的定义与特点文化的定义文化是一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等的总和。

文化的特点文化具有多样性、传承性、变异性、共享性和象征性等特点。

中国文化的起源与发展中国文化的起源中国文化起源于黄河流域的华夏文明,经过数千年的发展和演变,逐渐形成了独具特色的文化体系。

中国文化的发展中国文化在发展过程中,不断吸收和融合外来文化,同时也保持着自身文化的传承和发展,形成了丰富多彩的文化内涵。

天人合一天人合一是中国文化中的一种重要哲学思想,它认为人类和自然是一体的,人类应该顺应自然、与自然和谐相处,达到天人合一的境界。

仁爱思想中国文化强调仁爱思想,即关爱他人、尊重生命、热爱和平,这是中国文化中最重要的价值观之一。

中庸之道中庸之道是中国文化中的一种重要思想,它主张在处理事物时要保持适度、避免极端,追求平衡和和谐。

礼制精神中国文化注重礼制精神,即尊重传统、注重礼仪、讲究规矩,体现了一种对秩序和规范的尊重和维护。

中国文化的核心价值观02CATALOGUE中国语言文字结绳记事、仓颉造字等传说汉字的起源汉字的演变汉字的结构与特点甲骨文、金文、小篆、隶书、草书、楷书、行书等发展阶段象形、指事、会意、形声等造字法,以及汉字的表意性质030201汉字的起源与演变汉语的特点声调语言,音节清晰,词汇丰富,语法灵活汉语的传播与影响对周边国家语言文字的影响,以及汉语国际推广的现状与趋势汉语的魅力表达细腻,音韵和谐,文化底蕴深厚汉语的特点与魅力方言与少数民族语言中国方言的概况七大方言区及其特点少数民族语言文字多样性、丰富性及其保护传承的重要性方言与少数民族语言的文化价值对中华文化多元一体的贡献03CATALOGUE中国哲学思想儒家思想概述01儒家思想是中国传统文化的主流思想,强调仁、义、礼、智、信等道德观念,注重个人修养和社会和谐。

绪论一、“文化”界说1、“文”的含义:“文”的本义,指各色交错的纹理。

“文”的引申义:①为包括语言文字在内的各种象征符号,进而具体化为文物典籍、礼乐制度。

②由纹理之说导出彩画、装饰、人的修养之意,与“质”、“实”对称。

③在前两层意义之上,导出美、善、德行之义。

2、“化”的含义:“化”的本义为改易、生成、造化,指事物形态或性质的改变。

“化”引申为教行迁善之义。

3、“文化”的本义文治教化,以文教化。

简言之,凡是超越本能的、人类有意识地作用于自然界的一切活动及其结果,都属于文化;或者说,“自然的人化”即是文化。

4、文化学兴起的原因:文化学在近世以来由欧洲人开其端绪,原因如下:①经历了文艺复兴以来多次反封建的思想解放运动,人们发现,风俗、信仰、社会形态、语言,并不是凝固不变的,而是随历史发展而变化的。

②因“地理大发现”而兴起的海外探险及海外殖民运动,令欧洲人发现,不同地域、国度、民族的社会制度、风俗习惯、语言文字大不相同,人类文化呈现纷繁斑驳的共时性多样化状貌。

二、广义文化与狭义文化1、广义文化:①含义:文化是人类在长期的历史发展中共同创建并赖以生存的物质与存在的总和。

②结构:物态文化层(衣食住行):是人的物质生产活动及其产品的总和。

制度文化层:由人类在社会实践中建立的各种社会规范构成。

行为文化层(民风、民俗):由人类在社会实践,尤其在人际交往中约定俗成的习惯定性势力构成。

心态文化层:由人类社会实践和意识活动中长期絪蕴化育出来的价值观念、审美情趣、思维方式等构成。

它又可分为社会心理和社会意识形态两个子层次,而后者又可分为基层意识形态(如政治理论、法权观念)和高层意识形态(如哲学、文学、艺术、宗教)。

2、狭义文化:也称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承积累而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

3、二者关系:狭义文化在逻辑上从属于广义文化,与后者存在着不可分割的联系。

三、中国文化与中国传统文化1、中国是我们民族文化的摇篮上古时华夏族建国于黄河流域,自认为居天下之中央,故称中国,而将周边地区称为四方。

中国文化概论笔记张岱年绪论1、中国古代文化的概念文:五色交错的纹理。

引申为包括语言文字在内的各种象征符号及其载体——文物典籍。

化:改变、化育。

引申为通过教育使人得到改变,文明程度提高。

文化:精神领域内的文治教化。

即用道德伦理、诗书礼乐来教育、改造人群。

引申为统治阶级所使用的所有文治教化的设施。

包括礼乐、典章制度等。

2、文化的概念所谓文化,指人类群体在适应自然进而改造自然和改造自身的社会活动中的方式方法及其产物。

就其是方式方法而言,它表现出历时动态性和共时多样性;就其是产物而言,它表现出物质性和精神性。

它的核心是人的行为方式、价值体系;符号是它借以传承的载体。

z 广义文化,着眼于人与动物、社会与自然的差异,也即人类所有一切活动(物质的、精神的)及其成果——“大文化”z 狭义文化,仅指精神创造活动及其结果——“小文化”3、文化的结构两分法:物质和精神或技术体系与价值体系三分法:物质文化、制度文化、意识形态四分法:物态文化、制度文化、行为文化、心态文化(重点)4、梁漱溟的学术分类梁漱溟在其《东方学术概论》指出,人类学术无非研究三个问题:z 第一,人对物的问题。

人类征服自然,产生自然科学。

z 第二,人对人的问题。

人与人相处,产生社会科学。

z 第三,人对己的问题。

人与自己的较量,产生宗教。

最后一点,我们今天在学科分类上称作人文科学5、文化的几个特点(1)文化的民族性和普同性z 各个民族大多有自己的民族心理、思维方式、审美特征、宗教信仰,等等,体现了文化的民族性。

z 各个不同民族有很多文化现象是共同的,发展的方向也大体相似。

表明了文化的“趋同”(普同)性。

z 人类文化是各民族共同组成、共同发展的成果。

(2)文化的时代性和相对性z 在时间上,文化是继承的,累积的,发展的,体现了文化的时代性。

所以对文化的评判应该放到具体的时代中。

z 在空间上,不同种族文化具有自己的特点和发展阶段,体现了文化的相对性。

z 所以不同质文化整体之间无法进行优劣高下的比较,不能用一种文化观念作为评判另一种文化的标准。

0321 - 中国文化概论笔记依据教材《中国文化概论》第一章中国文化的地理背景第一节中国文化赖以生存发展的地理条件第二节区域地理环境与文化的多样分布第三节古代开发利用自然方面的文化得失第二章中国文化的历史发展脉络第一节中国文化的创始与奠基第二节秦汉:统一王朝政治下的文化演变第三节魏晋南北朝:中国文化在曲折中的演进第四节隋唐两宋:中国文化的鼎盛时代第五节元明清:中国文化的衰变期第三章中国传统的生产生活文化第一节中国传统的生产经济文化第二节中国传统的日常生活文化第三节中国的民族科技文化第四章中国传统的制度文化第一节中国传统的政治制度第二节中国社会传统的礼俗规约第五章中国传统的思想观念与精神文化第一节中国传统的思维模式第二节中国传统的哲学观念第三节中国传统的宗教信仰第四节中国传统的伦理道德第五节中国传统的教育思想第六节中国传统的艺术审美第六章中国的语言文字文化第一节语言文字及其文化特征第二节中国传统的语言文字观念与制度第三节以汉语汉字为载体的文化事象第七章中国文化的对外交汇与现代化第一节中国文化与世界文化的交汇第二节中国文化对世界文化的影响第三节中国文化发展的现代趋势与时代规范第四节建设有中国特色的社会主义文化绪论“文化”名称的来源。

(1)关于“文”的解释:①“文”的本义是“错画”②“文”的引申义:在人类认知领域,引申为后天形成的品德、修养,与表示先天素质的“质”相对;在政治领域,引申为“文治教化”,主张利用礼乐教化提高人们的修养而使国家安定,与诉诸军事征服他国的“武功”相对;在天文和人文的区别上,天文指的是自然现象和规律,人文指的是社会现象和规律。

(2)关于“化”的解释:“化”的本义是改易,既包括从无到有的“造化”和“分化”。

(3)“文化”合起来的解释:中国经典的“文化”是指人的后天修养与在的总和。

(广义的“文化”定义是以人类与非人类的分野作为立论的依据,因此,(2)广)而且以人(2)狭应当(民性的。

0321-中国文化概论笔记依据目录绪论第一章中国文化的地理背景第一节中国文化赖以生存发展的地理条件第二节区域地理环境与文化的多样分布第三节古代开发利用自然方面的文化得失第二章中国文化的历史发展脉络第一节中国文化的创始与奠基第二节秦汉:统一王朝政治下的文化演变第三节魏晋南北朝:中国文化在曲折中的演进第四节隋唐两宋:中国文化的鼎盛时代第五节元明清:中国文化的衰变期第三章中国传统的生产生活文化第一节中国传统的生产经济文化第二节中国传统的日常生活文化第三节中国的民族科技文化第四章中国传统的制度文化第一节中国传统的政治制度第二节中国社会传统的礼俗规约第五章中国传统的思想观念与精神文化第一节中国传统的思维模式第二节中国传统的哲学观念第三节中国传统的宗教信仰第四节中国传统的伦理道德第五节中国传统的教育思想第六节中国传统的艺术审美第六章中国的语言文字文化第一节语言文字及其文化特征第二节中国传统的语言文字观念与制度第三节以汉语汉字为载体的文化事象第七章中国文化的对外交汇与现代化第一节中国文化与世界文化的交汇第二节中国文化对世界文化的影响第三节中国文化发展的现代趋势与时代规范第四节建设有中国特色的社会主义文化绪论“文”的本义是“错画”,也就是花纹。

“化”的本义是改易。

这种改易既包括从无到有的“造化”,也包括宇宙生成以后的“演化”和“分化”。

广义文化:它是指是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

(广义的“文化”定义是以人类与非人类的分野作为立论的依据,因此,人类文化学、文化哲学取广义的“文化”定义。

)广义文化应把握三个要点:(1)广义文化是与人类及人类的创造活动相联系的,是以人为中心的概念;(2)广义文化是一个历史概念,它涵盖人类历史的全过程,是一个传承发展的综合概念:(3)广义文化的外延涵盖物质创造和精神创造的全部。

狭义文化:又称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承积累而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

中国文化概论简答题第一章中国地理的整体性特征首先是众多的河流犹如血脉一样,将大陆广大的地区连系在一起。

其次是地理通道。

虽然地形多样,山岭众多,但不论多么险峻的地势,大自然总留给人以交通的便利。

地理条件对中国文化的诸多影响1)广大地域决定中国文明的道路和文化方向。

2)广大地域形成的“大一统”观念。

3)地缘特征与中国文化的历史命运。

形成地域文化的几个因素1)自然环境决定着一个地区的人们的生存质量和状态;2)地理条件的特殊或得天独厚;3)特定区域的人群有明确的区域意识,并与其他区域的人群形成竞争关系;4)典范人物的潜移默化的影响,也可以带出特定地域的文化特色。

地域文化对统一文化的作用1)从逻辑上说,一开始没有所谓正统文化,中原文化当初实际只是一个地域文化。

2)地域文化的相互交融,可以产生文化的典范人物、典范著述,从而推进正统文化,并作用于地域文化的发展。

3)历史悠久的国家,有时也面临着各种深度的灾难,我们的文化从未断绝,地域性的保存之功实在不小。

古代保护资源的措施1)农忙季节,不征调百姓服役,以保证粮食的丰收;2)在大池塘捕鱼,不用过密的鱼网3)砍伐树木要按一定的时候砍伐,朝廷甚至禁止擅自砍伐山林,并把山岭资源归王朝所有;4)皇家大量修建大规模的园囿和灵寝5)由政府提倡和领导的植树造林运动,使全国进行大面积绿化;6)在西北地区广建牧马的场地,使唐朝中期以前的黄土高原地区有良好的植被状态。

古代利用自然方面的成就一是土地的开垦,二是水利的兴修,三是运河的开凿。

失误开发利用自然方面的主要失误,是土地的过当开垦及林木资源的过量开采。

林木的滥砍滥伐,在北方造成的灾难性后果更加严重。

长江、黄河以及淮河越来越大的危害,都与片面的重农思想有关第二章中国文化的历史发展脉络分封制的特点和意义1)作为一种制度,分封实际承认了包括商人在内的异族人生存的权利。

2)旨在维护王室的统治分封,实际形成的是周王与诸侯共治天下的局面。

3)分封制是一个激发历史创造力的制度。