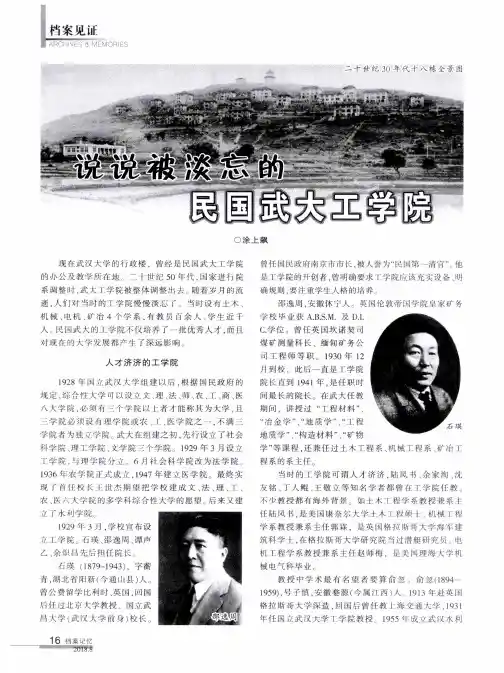

民国时期的武汉大学

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

武汉⼤学11⽉29⽇举⾏119周年校庆活动并宣布120周年“校庆年”正式启动,却招致包括⽼校长刘道⽟在内的众多武⼤校友的质疑。

武汉⼤学于1993年在国内⼤学中率先举办“百年校庆”。

此后武⼤校⽅⼀直宣称,武⼤溯源于1893年时任湖⼴总督张之洞创办的⾃强学堂。

11⽉29⽇,武⼤现任校长李晓红重申了这⼀观点。

然⽽,刘道⽟等武⼤校友却认为,武汉⼤学的前⾝只能追溯到1913年创建的国⽴武昌⾼等师范学校,与⾃强学堂并⽆传承关系。

他们主张在2013年重新举办“百年校庆”,⽽不要搞所谓的“120周年校庆”。

武⼤校延始末对于现在绝⼤多数的武⼤学⽣⽽⾔,武汉⼤学源于1893年的⾃强学堂似乎是从进校第⼀天起就开始接受的常识。

他们并不知道,武⼤校⽅认定学校最早的前⾝是⾃强学堂,只是最近⼆⼗年来的事。

1992年以前,武⼤官⽅从未正式承认过始建于1893年的⾃强学堂为学校前⾝。

长期以来,武⼤校⽅坚持以国⽴武昌⾼等师范学校作为学校历史的正源,20世纪50年代中期以后武⼤明确以1913年为建校年份,并以此为标准举办过多次校庆活动,1983年刘道⽟任校长时,就举办了武⼤建校七⼗周年的庆典。

据多年从事过武汉⼤学校史研究的武汉⼤学教师吴骁的考证,武汉⼤学与⾃强学堂并没有传承关系。

1893年11⽉29⽇,张之洞向光绪皇帝上书,奏请开办⼀所新式学堂以培养洋务⼈才,新学堂名为“⾃强学堂”,校舍定于武昌读书堂街三佛阁,1902年⾃三佛阁迁到东⼚⼝改名为⽅⾔学堂。

⽅⾔学堂于1911年初停办。

⽅⾔学堂停办后,⽅⾔学堂位于武昌东⼚⼝的校舍⼀度被武昌军官学校所占⽤。

1913年,民国政府教育部决定设⽴武昌⾼师,湖北都督黎元洪决定将武昌军官学校使⽤的校舍提供给武昌⾼师使⽤。

武昌⾼师的兴建,并不是⽅⾔学堂的恢复重建,其师资、学⽣也与⽅⾔学堂并⽆继承关系。

1991年年底,武⼤校友总会号召校友捐资兴建校门向80周年校庆献礼,1992年全年,武⼤也⼀直做80周年校庆的筹备⼯作,但在当年下半年突然决定将在1993年举办百年校庆,并于1993年10⽉向社会宣布,抛弃了过去以武昌⾼师为学校正源的看法,将武⼤校史正式上溯到了⾃强学堂。

复旦大学和武汉大学哪个更好_山东大学和武汉大学哪个更好?【--出国祝福语】 山东大学和武汉大学相比,当然是武汉大学厉害了,但是山东大学也不差,可以说是各有特色吧,我们分别来分析。

武汉大学是民国时期的四大名校:联大、央大、浙大和武大,也是中国和法国关系最密切的学校,法国总理来中国肯定要去武大看。

武大也是华中地区的中心学府,是中南地区的最高学府(除了香港的几所高校之外)。

在人文社科领域,武大和人大比较类似,其马克思主义、图书馆情报、档案学、法学、经济学在全国都名列前茅,马克思主义甚至还高于人大,排名全国第一,1948年中央研究院评选首批81名院士,其中法学学科的多半是出自于武大。

现在国务院25家试点的智库机构,武大的国际法研究所,这是六所高校智库中中部高校的唯一一所(北大、清华、人大、复旦、武大、中大)。

武汉大学的校友群体和人大校友群体一样知名,最能抱团,今年以陈东升、雷军为首成立了武汉大学校友企业总部,共计为武汉市招商1500多个亿,可见其校友力量之强大。

山东大学也是百年名校,甚至比武大更早,其前身山东大学堂是袁世凯任山东巡抚时设立,在全国仅晚于京师大学堂,早于山西大学堂,再往上追溯到的登州文会官,被认为是中国最早的大学。

山东大学以文史见长,发展生物,面向海洋,讲的是山东大学的学科实力。

山大《文史哲》是建国之后成立的第一家高校文科学报,被誉为"文科学报之王,建国之初,山大历史系有八大教授,史称"八马同槽,中文系有冯沅君、陆侃如、肖涤非等著名教授,通过《文史哲》这一平台,山大掀起《红楼梦》和"五朵金花的大讨论,产生很大的影响。

当时的山东大学生物学有童第周,海洋学科号称亚洲第一,后来分出来中国海洋大学,在全国都独树一帜。

目录1前言 2 珞珈百年 3 自强学堂和方言学堂4.武昌高师到武昌中大国立武汉大学乐山时期建国后的武汉大学新武汉大学珞珈人(英杰)筚路蓝缕力耕三尺北溟化鹍珞珈(风)物飞檐香榭(历史的见证)珞樱流影珞珈精魂铭神忆情百年沧桑武汉大学,是一所历史悠久、底蕴深厚的百年名校,其历史最早可追溯至清末湖广总督张之洞于1893年奏请清政府创办的湖北自强学堂,它诞生于清末救亡图存的时代洪流之中,也是中国近代教育史上第一所真正由中国人自行创办和管理的新式高等专门学堂。

从此,这一叶小舟,便承载着无数志士仁人的强国之梦,在风雨飘摇中启航。

自强学堂历经传承演变,数易其名,最后于1928年定名为国立武汉大学,跻身于近代中国第一批国立综合性大学之列,并且在短短数年之内迅速发展成为“民国五大名校”之一,创造了中国高等教育发展史上的一大奇迹!20世纪30年代初,著名学者胡适先生曾在北平对一位来华游历的美国外交官说:“你如果要看中国怎样进步,去武昌珞珈山看一看武汉大学便知道了。

”中华人民共和国成立后,经过院系调整,武汉大学成为国家教育部直属的文理综合性大学,其综合实力在全国重点大学中一直位居前列。

改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升,被誉为“中国高教改革的试验区”。

1995年,美国Science杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。

2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。

武汉大学的历史,既是一部自强不息、艰苦奋斗的创业史,也是一部满怀理想、气势恢弘的发展史,并始终与国家和民族同呼吸、共命运。

百余年的辉煌校史,汇集了中华民族近现代史上众多的精彩华章,积淀了厚重的人文底蕴,培育了“自强、弘毅、求是、拓新”的大学精神,激励着一代又一代的珞珈学人,在迈向世界一流大学的世纪征途上,豪情满怀,继续阔步前进。

扫描□吴中胜民国时期的大学乱象近些年,各大名校都纷纷庆祝自己的百十年诞辰。

特别是那些从民国年间一路走来的高校,更是把自己的历史树立得高大辉煌,言语间似乎本校有伟大的过去,有光荣的历史,俨然早就有一派现代大学的味道。

然而,这只是今人对历史作的文学性虚构和想象,真实的鲜活的民国大学历史比我们的虚构和想象要丰富得多,甚至有点乱,是一部充满乱象的历史。

这是近日我读朱东润先生的《自传》得出的结论。

朱东润(1896—1988),江苏泰兴人,是我国著名的文学史家。

如今大学里通用的《历代文学作品选》就是他老人家在解放后主编的。

他著的《中国文学批评史大纲》也是本学科的奠基之作,那是朱东润先生解放前在大学的讲义。

民国时期,朱东润先生在武汉大学前后共13年,在中央大学4年,又流转于无锡国学专科学校、江南大学、齐鲁大学、沪江大学等高校有6年多。

可以说,朱东润先生经历了民国时期大学的风风雨雨。

看其《自传》,我们能看到,在一个教授眼中,民国时期的大学是个什么样子。

这里有行政力量的腐朽,有大学教授的琐碎,有大学生的无奈。

民国时期,大学还是精英教育,大学本是象牙塔,本应宁静而脱俗,但毕竟处于乱世,所以终究离不了一个乱字,一切都是那样地乱糟糟。

今天我们讨论大学问题,时时有人提出独立办学的所谓新观念,说行政干预太多云云。

但这实际上是个老问题。

在中国,大学能独立吗?中国的大学没钱了想着政府,政府给钱了又想不让政府干涉校务,这可能吗?作为思想战线的重要阵地,政府能放心不管吗?民国时期的大学,政府就管得死死的。

蒋介石做过黄埔军校校长,这许多人都知道。

要说蒋介石做过中央大学的校长,可能知道的人不多。

当然,他当中央大学校长,可不是为了学问。

蒋介石通过做黄埔军校校长,他控制了军队。

蒋介石还想通过做大学校长来抓住知识分子。

抗战后期的中央大学处于高教界的前列,学生多,老师也多,有几十个系。

但大部分知识分子还是有气节的,他们并不买蒋大总统的账。

校长好不容易来校视察,学生却穿着草鞋与校长诉苦,教师看到校长来了,招呼都不打。

中国高等院校1952年院系调整1952年6月至9月,中央人民政府大规模调整了全国高等学校的院系设置,把民国时代的现代高等院校系统改造成“苏联模式”高等教育体系。

经过全盘调整后,全国许多高等学校被分拆,大力发展独立建制的工科院校,相继新设钢铁、地质、航空、矿业、水利等专门学院和专业,工科、农林、师范、医药院校的数量从此前的108所大幅度增加到149所,而高校数量由1952年之前的211所下降到1953年后的183所,综合性院校则明显减少,高校丧失教学自主权,社会学、政治学等人文社科类专业被停止和取消,私立教育退出历史舞台。

院系调整-简要概况1952年院系调整,中央人民政府开始仿照苏联模式,对全国旧有高等学校的院系进行全盘调整,将中国一举纳入苏联模式教育体系。

伴随着政权更迭而进行的这场教育体制改革,涉及全国四分之三的高校,形成了20世纪后半叶中国高等教育系统的基本格局。

新中国成立之初,国家需要大量的工科技术人才,教育的重心放在与经济建设直接相关的高等教育,尤其是工程和科学技术教育上;教育计划与国民经济建设计划紧密相连,按产业部门、行业来甚至按产品设立学院、系科和专业(例如拖拉机学院、坦克系等等),确定招生和学生分配;国家对高等教育实行垄断,学生全部免费。

简而言之,这是一种培养“专家”的教育体制。

中央政府对这种图景还是持一种非常谨慎的态度,高校教育制度要改,但要慢慢来。

但正如农业合作化和工商业社会主义改造的突然疾进一样,随着抗美援朝和苏联来华专家的到位,随着领导们对自己党办的中国人民大学和哈尔滨工业大学信心满满的增长,高校改革突然就由和风细雨变为狂风骤雨,一往无前的在1952年开展起来。

经过小范围的院系调整试验后,中央教育部于1951 年11 月召开了全国工学院院长会议,拟订了全国工学院院系调整方案,揭开了1952 年全国院系大调整的序幕。

52 年秋季,中央教育部在高等学校教师思想改造的基础上,根据以“培养工业建设人才和师资为重点、发展专门学院,北京“八大学院”等,整顿和加强综合大学的方针”为原则,在全国范围内进行了高等学校的院系调整工作,调整于1953年结束。

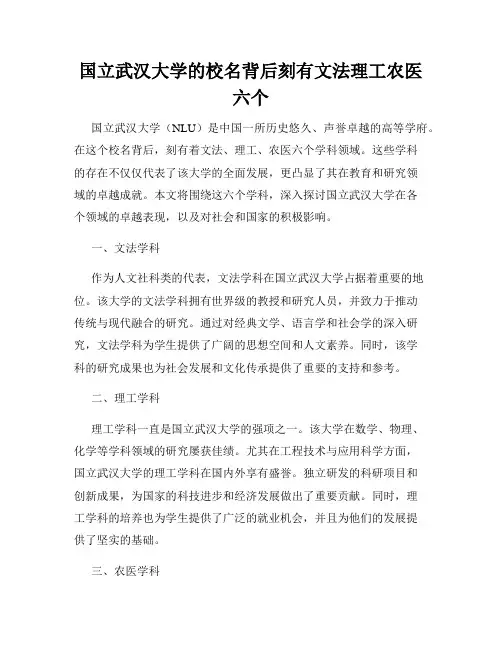

国立武汉大学的校名背后刻有文法理工农医六个国立武汉大学(NLU)是中国一所历史悠久、声誉卓越的高等学府。

在这个校名背后,刻有着文法、理工、农医六个学科领域。

这些学科的存在不仅仅代表了该大学的全面发展,更凸显了其在教育和研究领域的卓越成就。

本文将围绕这六个学科,深入探讨国立武汉大学在各个领域的卓越表现,以及对社会和国家的积极影响。

一、文法学科作为人文社科类的代表,文法学科在国立武汉大学占据着重要的地位。

该大学的文法学科拥有世界级的教授和研究人员,并致力于推动传统与现代融合的研究。

通过对经典文学、语言学和社会学的深入研究,文法学科为学生提供了广阔的思想空间和人文素养。

同时,该学科的研究成果也为社会发展和文化传承提供了重要的支持和参考。

二、理工学科理工学科一直是国立武汉大学的强项之一。

该大学在数学、物理、化学等学科领域的研究屡获佳绩。

尤其在工程技术与应用科学方面,国立武汉大学的理工学科在国内外享有盛誉。

独立研发的科研项目和创新成果,为国家的科技进步和经济发展做出了重要贡献。

同时,理工学科的培养也为学生提供了广泛的就业机会,并且为他们的发展提供了坚实的基础。

三、农医学科农医学科是国立武汉大学的重点学科之一,也是服务社会和保护人民生命健康的重要领域。

该学科涉及农业和医学两个关键领域,深入研究农业生产和医疗保健。

通过对新的农业技术和医学疾病的研究,农医学科为国家的农业发展和医学进步提供了重要的支持。

同时,该学科也为学生提供了广泛的就业机会和实践机会,培养了一批才华横溢的农业和医学专业人才。

综上所述,国立武汉大学以其文法、理工、农医六个学科位列中国高等教育机构的前列。

这六个学科的卓越表现不仅显示了该大学在不同领域的强项,也展示了其在知识传承和科研创新方面的杰出成就。

随着国家和社会的发展,国立武汉大学将继续致力于各个学科领域的发展和突破,为我们的国家培养更多的优秀人才,并为社会的进步做出更大的贡献。

(注:本文所涉及的学科名词仅为形式上的区分,不代表具体的学科分类。

民国时期29所著名大学的校训2014-09-14高会民↑↑↖高会民关注我。

历史、文化、杂谈、原创…我用心做,您免费看。

点击上面↗“校训”一词原本是一个由日本引进的舶来词,如同现代大学一样,是清末从西方引入中国的。

上海的教会学校圣约翰大学应该是中国近代最早厘定校训的大学,其校训为“Light and Truth”(“光与真理”)。

民国时期的各类大学大都效而仿之,确立了校训。

教会大学的校训大都出自圣经,中国人自己办的大学校训多出自中国的典籍。

教会学校燕京大学的校训为:Freedom Through Truth For Service(因真理,得自由,以服务),出自《约翰福音》第8章。

国立清华大学的校训“自强不息,厚德载物”,出自《周易》中的卦辞:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物”。

复旦大学的校训“博学而笃志,切问而近思”,出自《论语·子张》:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。

”还有的教会大学其校训是中西合璧的,如东吴大学,英文校训为:Unto a Full-grown Man,出自《以弗所书》,意为“造就完美人格”;中文校训为:“养天地正气,法古今完人”,其意出自文天祥的《正气歌》,中西文校训意涵相同。

一、教会大学1、燕京大学:校训:英文:Freedom Through Truth For Service(中文:因真理,得自由,以服务)。

出处:《约翰福音》第8章2、辅仁大学校训:以文会友,以友辅仁3、圣约翰大学校训:英文 Light & Truth(光与真理)中文学而不思则罔,思而不学则殆出处:英文校训来自《以弗所书》,中文校训来自《论语》。

4、震旦大学校训:Per Auroram ad lucem(从震旦到光明)5、沪江大学校训:信义勤爱6、东吴大学校训:英文Unto a Full-grown Man中文养天地正气,法古今完人出处:英文来自《以弗所书》,中文其意出自文天祥《正气歌》7、天津工商学院校训:实事求是出处:《汉书·河间献王刘德传》8、齐鲁大学校训:尔将识真理,真理必释尔出处:《约翰福音》第8章9、福建协和大学校训:博爱牺牲服务10、华南女子文理学院校训:受当施出处:《使徒行传》第20章11、金陵大学校训:诚真勤仁12、金陵女子文理学院校训:厚生出处:《约翰福音》第10章13、华中大学校训:礼义廉耻出处:《管子·牧民》14、岭南大学校训:弘基格致服务社群二、国立及私立大学15、北京大学校训:博学审问慎思明辨出处:《礼记·中庸》16、清华大学校训:自强不息厚德载物出处:《周易》17、复旦大学校训:博学而笃志切问而近思出处:《论语·子张》18、北洋大学校训:实事求是出处:《汉书·河间献王刘德传》19、浙江大学校训:求是出处:《汉书·河间献王刘德传》20、南开大学校训:允公允能日新月异出处:《诗经·鲁颂》、《礼记·大学》21、厦门大学校训:自强不息止于至善出处:《礼记·大学》22、中山大学校训:博学审问慎思明辨笃行出处:《礼记·中庸》。

武大六一惨案武大六一惨案。

在武昌珞珈山武汉大学校园内。

1947年。

在中国共产党领导下。

反饥饿。

反内战。

反迫害的学生运动遍及国民党统治区。

以武汉大学为中心的学潮成为这次学运的重要组成部分。

6月1日凌晨3时。

武汉当局调集全副美式装备的军。

警。

宪。

特1000余人突然闯人武汉大学教职员和学生宿舍。

开枪打死手无寸铁的王志德。

黄鸣岗。

陈如丰3位同学。

打伤20多人。

逮捕一批进步师生。

时称六·一惨案。

同年8月。

武汉大学进步师生在校内体育馆侧修建六·一惨案纪念亭。

亭坐北朝南。

边高6.5米。

六角地尖顶。

翠瓦飞檐。

有6根朱漆圆柱支柱。

中文名,武大六一惨案。

地点,武昌珞珈山武汉大学校园。

时间,1947年。

后果,开枪打死手无寸铁的王志德。

事件简介。

亭内立纪念碑。

碑为麻石基座。

高1.9米。

碑面刻六?一纪念碑记。

碑阴刻有死难三学生传。

六一惨案是民国时期的1947年学运中。

发生在国立武汉大学校园内的一起震惊全国的军警屠杀镇压爱国师生的事件。

这也是武大历史上第二个六一惨案。

事件背景与发端。

1946年。

国共内战全面展开。

随着内战的升级和加剧。

反饥饿。

反内战。

反迫害的学生运动风起云涌。

1947年5月20日。

京沪苏杭学生6000余人在南京高举京沪苏杭十六所专科以上学校学生挽救教育危机联合大游行的旗帜。

举行联合示威游行。

向国民政府行政院提出增加伙食费及全国教育经费等五项要求。

遭国民党军警残暴镇压。

重伤31人。

轻伤90余人。

被捕20余人。

造成震惊全国的五·二零惨案。

5月22日。

由国立武汉大学发起。

武昌大中学校学生联合举行了反饥饿。

反内战。

反迫害示威游行。

声援南京学生。

抗议南京当局暴行。

当天清早。

武大1700余名学生。

列队前往武昌。

准备会合各兄弟院校学生渡江到汉口游行并赴武汉行辕请愿。

但省政府已下令封闭了所有渡口。

于是游行队伍被迫返回到彭刘杨路向省政府请愿。

请愿队伍冲进省政府后。

占领了除财政厅外其余各厅局办公室。

武汉大学主要游览景点说明武汉大学,简称武大,教育部直属全国重点大学,学校溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

目前武汉大学是中国教育部直属重点综合大学,“985工程”和“211工程”重点建设高校,是与法国同行联系最紧密、合作最广泛的中国高校之一。

武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。

1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医 6大学院并驾齐驱的办学格局。

新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。

1958年,毛泽东主席亲临武大视察。

回眸过去,筚路蓝缕,励精图治,玉汝于成。

珞珈山上风云际会,周恩来、董必武、陈潭秋、罗荣桓曾在这里指点江山;辜鸿铭、竺可桢、李四光、闻一多、郁达夫、叶圣陶、李达等曾在这里激扬文字。

学校占地面积5167亩,建筑面积252万平方米。

中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观, 26栋早期建筑被列为“全国文物重点保护单位”。

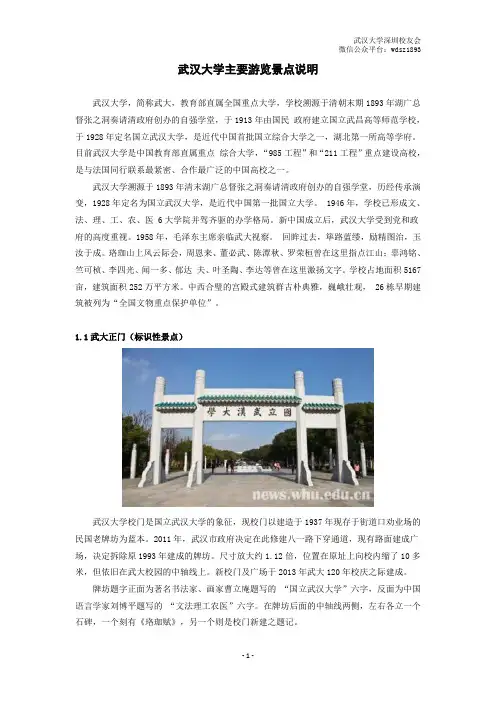

1.1武大正门(标识性景点)武汉大学校门是国立武汉大学的象征,现校门以建造于1937年现存于街道口劝业场的民国老牌坊为蓝本。

2011年,武汉市政府决定在此修建八一路下穿通道,现有路面建成广场,决定拆除原1993年建成的牌坊。

尺寸放大约1.12倍,位置在原址上向校内缩了10多米,但依旧在武大校园的中轴线上。

新校门及广场于2013年武大120年校庆之际建成。

牌坊题字正面为著名书法家、画家曹立庵题写的“国立武汉大学”六字,反面为中国语言学家刘博平题写的“文法理工农医”六字。

在牌坊后面的中轴线两侧,左右各立一个石碑,一个刻有《珞珈赋》,另一个则是校门新建之题记。

3.1珞珈广场珞珈广场位于武汉大学文理学部第五教学楼前,东侧是图书馆,生命科学学院和化学与分子学院,距武汉大学正门有100多米。

闻一多与武汉大学刘以刚闻一多与武汉大学有很深厚的渊源关系。

他是湖北人,又是国立武汉大学创办时期的首任文学院长,是著名的教授学者。

可以说,武汉大学是他日后专门从事中国古典文学研究的肇始地。

闻一多生于1899年11月24日,祖籍湖北浠水下巴河镇陈家大岭。

名亦多,字友山,号友山,家族排行叫家骅。

到北京清华学校上学后,改名多。

后经同学潘光旦建议加“一”字,所以后来名为闻一多。

1909年12月,闻一多到省城两湖师范附属高等小学念书,同时又在叔父丹臣先生主持的改良师塾里补习,除了学习中文以外,还学习英文、算术等课。

1912年春季,14岁的闻一多到武昌民国公校上学,后又进入实修学校读书。

就在这年的夏天,他考取了北京清华学校。

当时清华学校在湖北只招收4名学生。

初试时,闻一多写了一篇题目为《多闻阙疑》的作文,受到主考人赞许。

其他学科成绩只考得一般,被录为备取第一名。

以后在去北京复试的路上,他临时背熟了一些应用的英文成语,结果以应取4名中的第一名被录取。

闻一多天资聪颖、敏而好学。

每年放暑假回到家里,总是闭门读书两个月。

他把自己的书房取名为“二月庐”,家里人也都叫他“书痴”,这种勤奋好学的精神他保持了一生。

1938年闻一多在昆明西南联大工作时,也是整日里躲在教员宿舍楼上看书、做学问,不下楼梯,所以同事们戏称他为“何妨一下楼主人”。

闻一多1925年5月从美国留学归国后,到北京艺术专科学校任教务长。

这是他一生从事教育工作的开始。

1926年闻一多应同学潘光旦邀请,到吴淞国立政治大学担任训导工作。

章伯钧先生回忆说:“在民国十六年(1927年)中国大革命时代,闻先生曾因朋友的介绍,由北京到武汉,应邓演达先生之邀约,参加总政治部工作,约在是年二、三月间,闻先生到部任艺术股股长,并亲自绘制反军阀的大壁画一幅。

后来因为闻先生颇不惯于军中政治生活,受任一月即行告退。

”于是闻一多又回到吴淞政治大学。

这年的秋后,他到国立第四中山大学(后改名为中央大学)任外文系主任,教授英美诗、戏剧、散文等课。

吾爱吾校,吾更爱真理——对武汉大学建校年代及相关校史问题的沉重反思吴骁2003年,武汉大学举行了隆重的110周年校庆。

这是武汉大学自2000年四校合并之后举行的第一次大规模校庆活动,取得了良好的反响。

然而,在这次校庆期间,互联网上却出现了大量质疑与反对的声音(据笔者当时观察,主要来自素以中国近代第一所大学自居的天津大学与建校年代紧随其后的西安交大、上海交大的学生和校友),不少网友纷纷质疑武汉大学并没有110年的历史,更不是中国近代第一所大学,有些质问的声音甚至还伴随着缺乏基本人格修养的恶毒攻击与谩骂。

而更糟糕的是,面对各种指责,武汉大学的学生和校友基本上没有还手之力,被各种强烈的质疑弄得狼狈不堪,舆论形势极为不利。

当时,本人正在武汉大学历史学院世界史专业读研究生二年级,见到母校声誉遭受如此羞辱,实在忍无可忍,便专门写了一篇长长的文章,发布在互联网上,为武大的校史追溯问题进行辩护(这篇文章现在在网上都很容易找到)。

是时,我对武汉大学校史的了解尚处于入门阶段,这篇文章也基本上代表了我当时对本校校史的认知水平。

文章发表后,可以说迅速扭转了互联网上对武大极其不利的舆论局面,质疑的声音虽然并没有完全消散,但至少也减弱了很多,甚至还起到了让天津大学的少数校友也开始对本校校史进行反思的效果。

事后,还有武汉大学的校友专门给我写信,称我的文章澄清了其心中长期存在的疑惑,并使其对母校校史有了比以前更多的了解和信心。

这样看来,我这篇文章的传播效果还是挺不错的。

然而,令我始料未及的是,自从我研究生毕业、留在武大工作,开始长期从事武汉大学校史研究之后,随着自己对本校校史的研究和了解越来越深入,我对自己当年所抱持的某些观点竟然产生了越来越多的怀疑。

我逐渐认识到,我过去在武汉大学校史追溯问题上的基本观点,是在史料掌握极不充分、同时又受到自己“先入为主”的预设立场与片面、狭隘的爱校情结等非理性因素的干扰下而得出的,在我个人所慢慢发掘到的越来越多的历史事实面前,正一点一点地失去了立足之地。

民国大学试题及答案一、填空题(每题2分,共10分)1. 民国时期,北京大学的校长是_______。

答案:蔡元培2. 民国时期,清华大学的校长是_______。

答案:梅贻琦3. 民国时期,复旦大学的校长是_______。

答案:陈望道4. 民国时期,南开大学的校长是_______。

答案:张伯苓5. 民国时期,武汉大学的校长是_______。

答案:王世杰二、选择题(每题3分,共15分)1. 民国时期,下列哪所大学被誉为“东方剑桥”?()A. 北京大学B. 清华大学C. 复旦大学D. 南开大学答案:B2. 民国时期,下列哪位学者被誉为“国学大师”?()A. 陈寅恪B. 胡适C. 鲁迅D. 梁启超答案:A3. 民国时期,下列哪部作品被誉为“新文学的开山之作”?()A. 《狂人日记》B. 《呐喊》C. 《彷徨》D. 《朝花夕拾》答案:A4. 民国时期,下列哪位学者被誉为“中国现代哲学之父”?()A. 冯友兰B. 金岳霖C. 张岱年D. 胡适答案:D5. 民国时期,下列哪所大学被誉为“中国工程师的摇篮”?()A. 北京大学B. 清华大学C. 交通大学D. 南开大学答案:C三、简答题(每题10分,共30分)1. 简述民国时期北京大学的办学特色。

答案:民国时期的北京大学以“兼容并包”为办学特色,提倡学术自由,鼓励师生独立思考,培养了一批杰出的学者和思想家。

同时,北京大学还注重国际交流,引进西方先进的教育理念和学术成果,为中国现代教育的发展做出了重要贡献。

2. 简述民国时期清华大学的办学特色。

答案:民国时期的清华大学以“自强不息,厚德载物”为校训,注重培养学生的爱国精神和实践能力。

清华大学在教学上强调基础学科的扎实训练,同时注重工程学科的发展,为中国培养了大量的工程技术人才。

此外,清华大学还重视体育教育,提倡“德智体美劳”全面发展。

3. 简述民国时期复旦大学的办学特色。

答案:民国时期的复旦大学以“博学而笃志,切问而近思”为校训,注重培养学生的独立思考和批判精神。

中国高等教育的发展与近代中国的发展历程紧密相关,今日诸多著名大学都有着悠久的历史,它们有的诞生于战火纷飞的民国,有的诞生于腐朽黑暗的晚清,更有大学的历史可以追溯到一千多年前的宋代。

1、湖南大学湖南大学,学校办学起源于宋太祖开宝九年(公元976年)创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,始终保持着文化教育的连续性。

1903年改制为湖南高等学堂,1926年定名湖南大学。

2、武汉大学武汉大学溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,于1913年由国民政府建立国立武昌高等师范学校,于1928年定名国立武汉大学,是近代中国首批国立综合大学之一,湖北第一所高等学府。

3、天津大学天津大学前身为北洋大学,创办于1895年10月2日,至今已有110年的历史。

1951年经院系调整更名为天津大学。

4、上海交通大学上海交通大学是教育部直属,由教育部和上海市共建的全国重点大学,其前身为创办于1896年的南洋公学。

5、西安交通大学西安交通大学是国家教育部直属全国重点大学,其前身是1896年创建于上海的南洋公学,1921年改称交通大学,1956年国务院决定交通大学内迁西安,1959年定名为西安交通大学,并被列为全国重点大学。

6、四川大学原四川大学起始于1896年创办的四川中西学堂;原成都科学技术大学1954年全国院系调整时建立的成都工学院发展而来。

7、浙江大学浙大前身求是书院成立于1897年,1901年起曾几度易名并一度停办;1927年在原校址成立国立第三中山大学[微博](由浙江公立工业专门学校和浙江公立农业专门学校改组为第三中山大学工学院和劳农学院);1928年4月1日改名为浙江大学。

8、北京大学北京大学创于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立大学。

也是中国在近代史上正式设立的第一所大学。

辛亥革命后,于1912年改为现名。

9、清华大学北京清华大学前身是清华学堂,成立于1911年,当初是清政府建立的留美预备学校。

民国时期的武汉大学

化院2009301040062 陈潇濛

摘要:武汉大学的创立、成长、发展的历史,直接地反映着中国高等教育创建与成长、发展的历史。

1893年11月,湖广总督张之洞奏设自强学堂,本着“讲求时务,融贯中西,研精器数”之精神,设立方言、格致、算学、商务四个专业,从根本上改变了传统书院谈经论道的办学模式。

之后,国民政府为了在国内重点兴办一些大学,决定改组武昌中山大学,组建国立武汉大学。

经百年风雨苍桑,辉煌是无法抹去的,虽然昔日武大的教授很多都转到其他名校,但是“一个教授成就一个系”的曾经却时常被提起。

昔日在武大求学的学生,现在很多都是社会翘楚。

这些年,武汉大学阅历履历了校长纳贿事件,老教授有病不被垂问事件等等,很多人在说武大在走滑坡路,也许是武汉这座都市在新时代的大潮中缓缓变了,但是曾经民国时期的武汉大学,仍然是历史上辉煌的存在。

1931年建成的国立武汉大学校门牌坊,位于武昌街道口大学路的出发点处,面朝武珞公路,背对珞珈山,与珞珈山校园相距约一公里;该牌坊由沈中清、缪恩钊计划,仿南方牌坊式样。

为四柱三间重檐歇山式木组织,硫璃瓦顶,略施斗拱,油漆彩绘甚是别致。

怅然在之后被微风吹跨。

武汉大学的前身是二十年代全国六大学区最高学府——中国早期的六所国立高等师范学校之一,武昌高等师范学校以及武汉第二中山大学。

后来直至1928年5月18日,南京国民政府大学院(后改为教育部)决定以国立武昌中山大学为基础建立国立武汉大学。

7月24日,原武昌中大改建为国立武大。

8月,武大成立以李四光为委员长的新校舍建筑设备委员会。

1929年上任的王世杰校长认为,国立武汉大学“不办则已,要办就当办一所有崇高理想,一流水准的大学”以及“规模宏大”的万人大学。

新校舍建筑设备委员会选定风景秀丽的武昌罗家山(又名“落驾山”)为武大新校址,并在此建造新校舍。

后国立武汉大学文学院首任院长闻一多将罗家山改名为“珞珈山”。

1935年6月7日,国立武汉大学发布法、工两研究所的"研究生招考规则"、"研究生研究工作规则"和"研究生招生简章"。

1935年9月,方宗岱、邓先仁2人正式成为武汉大学的首届研究生,石瑛、李四光的理想和愿望得以实现,武汉大学从此进入研究生培养教育的新阶段。

从1935年至1949年的14年中,共培养研究生77人。

虽然规模不大,但成效显著。

77名研究生之中,涌现出陈荣悌院士、方宗岱、邓先仁、余长河、刘涤源、甘士杰、曾启贤、万典武、文浩然、王名扬、缪琨、李格非、谭英华、郭守田、林应茂、焦庚辛、李培森、王焕葆、王燊等知名学科专家。

民国时期有几位著名的校长,对国立武汉大学的发展产生了深远的影响。

1、王世杰校长。

王校长认为,武汉大学就是要但其文化中枢的责任。

王世杰在1928-1933年任武汉大学校长,在此期间提出了一系列的办学思想和高等教学理念。

1929年5月,在他就任武大校长的集会上讲:“我不是来维持武汉大学的,此行的目的是要创造一个新的武汉大学。

”王世杰的讲话,不仅向人们表露了其打算和气魄,也给武大师生以鼓舞。

而且,王世杰把“巨大的新校舍”是为办好武大的条件之一。

给师生们带来了便利和良好的学习生活条件。

2、王星拱校长。

此位王校长的目标是努力使武汉大学不愧为全国知识的中心。

作为化学家的王星拱1933年5月至1945年7月认武汉大学校长。

他早在1929年就提出,我们要

秉承学术独立的精神,以满足我们共同求知的欲望,使武汉大学不愧为全国的知识中心,这是我们对于武汉大学所抱持的极为热烈的希望。

他还提出,让“武昌”变为“文昌”,提倡重视教育、学术独立,“教育乃是百年树人之大计,它的任务是要研究学术的。

有一些关于物质方面的学术,乃是公共的、中立的。

”

3、周鲠生校长。

周校长的目标是把武汉大学建成华中文化中心。

周鲠生是我国著名的国际法专家。

1930年到武汉大学任教,乐山办学期间被聘为教务长,1945年8月8日接任校长一职。

8月15日,日本投降。

9月1日,学校成立“武汉大学复校委员会”。

1946年10月31日,回到珞珈山的师生在礼堂里举行了开学典礼。

结束了西迁8年的离乱之苦。

此时,学校已经设有“文法理工农医”六大学院,包括21个系和8个研究所,在国内外享有很高声望。

随着时间的流逝,时光变迁,但是这些伟大的校长的精神时刻警醒着我们,以武大为荣。

虽然可能时间已经洗去了种种,但是铅华褪尽,留下的是那种不变的情怀。

现在的武大师生对民国时期武汉大学的历史依然有着深厚的情感,2011年11月30日,武汉晚报上出现了这样一则新闻:恢复民国时期“精神标签”武大师生呼吁改校徽。

主要内容就是武大三名师生在该校校园网发表公开信,建议学校修改现有的校徽、校训、代校歌,恢复使用“国立武汉大学”时期的校徽、校训和校歌。

这封信在网上引发热议。

武大现有的校训为:弘毅、自强、求是、拓新。

民国时期的校训为:明、诚、弘、毅。

公开信中称,目前高校校训同质化、标语化现象严重,其中有192所学校的校训为“四词八字”的口号式,比例高达75%,武大作为百年老校也难脱窠臼。

武大的现在的校徽的设计手法单薄,缺乏文化内涵和传承;校训缺乏文化内涵,流于俗套,与他校多有雷同;校歌内容浅薄,文采欠佳,不足以体现武大的传统与精神。

由此可以看出武大现在的学生老师对民国时武汉大学的精神标签还是记忆深刻并且深有好感。

随着社会的发展,武汉大学在各个方面可能也不能避免流俗,也许也出过各种各样对学校影响不好的言论。

但是曾经民国时辉煌的武汉大学的精神依然保留在我们内心深处,而且作为中国最美丽的大学,这里依然是我们心中的归宿。

参考文献:

【1】黄进《今日武大》武汉大学出版社2003

【2】徐正榜,陈协强《名人名师武汉大学演讲录》武汉大学出版社2003

【3】骆郁廷《乐山的回响》武汉大学出版社2008

【4】王少雄,孙劲松《民国时期的武汉大学以及其战略定位》新课程研究2010 【5】《武汉晚报》2011-12-1。