多数量性状遗传分析的数据结构

- 格式:pdf

- 大小:309.04 KB

- 文档页数:3

如何利用生物大数据技术进行遗传多样性分析遗传多样性是指在一定种群内部,个体之间所存在的遗传差异。

了解和分析遗传多样性可以帮助我们更好地理解生命的进化、适应性以及种群的健康状况。

近年来,生物大数据技术的快速发展为我们提供了更全面、准确的遗传多样性分析工具。

本文将介绍如何利用生物大数据技术进行遗传多样性分析。

首先,我们需要收集和整理相关的生物大数据。

生物大数据通常来自于不同种群的个体样本,这些样本可以是DNA、RNA或蛋白质序列数据。

这些数据可以通过各种渠道获得,如公共数据库、科研机构的研究成果等。

在收集数据时,我们需要确保数据的质量和可靠性,以保证分析结果的准确性。

接下来,我们可以使用生物信息学工具对收集到的数据进行处理和分析。

生物信息学是一门应用数学、统计学和计算机科学等方法来解释生物学数据的学科。

我们可以利用生物信息学工具对生物大数据进行序列比对、物种识别、突变检测等分析。

序列比对是一种常用的遗传多样性分析方法,通过比较个体之间的序列差异来评估遗传多样性。

常用的序列比对工具有BLAST和CLUSTAL等。

通过比对个体之间的DNA或RNA序列,我们可以计算出个体之间的序列相似性和差异程度。

这些差异可以反映个体之间的遗传多样性。

物种识别是另一种常用的遗传多样性分析方法,它可以根据个体所携带的基因或序列特征来确定其所属的物种。

物种识别可以通过基因测序和序列比对来实现。

通过识别个体所属的物种,我们可以了解不同物种之间的遗传多样性和进化关系。

突变检测是研究个体之间的变异和突变的一种方法。

突变是指遗传信息的变化,它可以是DNA序列的点突变、插入/删除突变等。

突变检测可以通过分析多个个体之间的序列差异来确定是否存在突变。

这些突变可以对个体之间的遗传多样性进行评估,并且有助于我们了解突变对生物个体的影响和进化过程中的作用。

此外,我们还可以利用遗传多样性分析来研究种群的遗传结构和进化历史。

遗传结构是指种群内部存在的亲缘关系和基因流动情况。

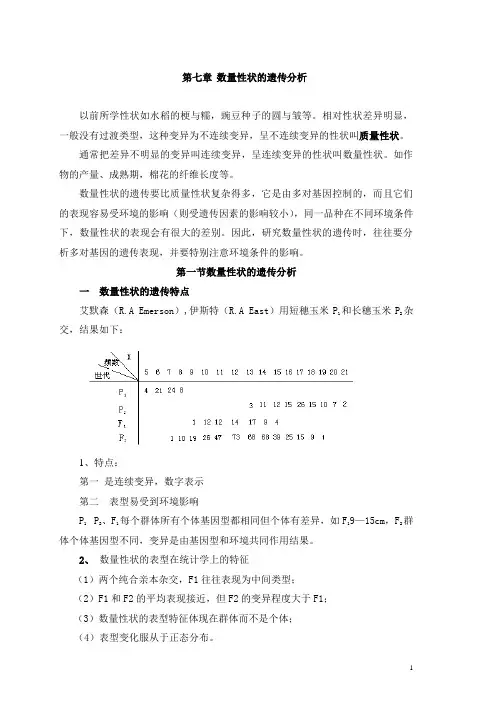

第七章数量性状的遗传分析以前所学性状如水稻的梗与糯,豌豆种子的圆与皱等。

相对性状差异明显,一般没有过渡类型,这种变异为不连续变异,呈不连续变异的性状叫质量性状。

通常把差异不明显的变异叫连续变异,呈连续变异的性状叫数量性状。

如作物的产量、成熟期,棉花的纤维长度等。

数量性状的遗传要比质量性状复杂得多,它是由多对基因控制的,而且它们的表现容易受环境的影响(则受遗传因素的影响较小),同一品种在不同环境条件下,数量性状的表现会有很大的差别。

因此,研究数量性状的遗传时,往往要分析多对基因的遗传表现,并要特别注意环境条件的影响。

第一节数量性状的遗传分析一数量性状的遗传特点艾默森(R.A Emerson),伊斯特(R.A East)用短穗玉米P1和长穗玉米P2杂交,结果如下:1、特点:第一是连续变异,数字表示第二表型易受到环境影响P 1 P2、F1每个群体所有个体基因型都相同但个体有差异,如F19—15cm,F2群体个体基因型不同,变异是由基因型和环境共同作用结果。

2、数量性状的表型在统计学上的特征(1)两个纯合亲本杂交,F1往往表现为中间类型;(2)F1和F2的平均表现接近,但F2的变异程度大于F1;(3)数量性状的表型特征体现在群体而不是个体;(4)表型变化服从于正态分布。

二、数量性状遗传的多基因假说(一)小麦粒色杂交1909年尼尔森(Nilsson)实验:小麦子粒颜色硬质多为红粒,粉质多为白粒。

红粒×白粒红粒红粒(浅红,最浅红):白=3:1红粒×白粒红粒红粒(深红,中红,浅红,最浅红):白=15:1 红粒×白粒红粒红粒(最深红,暗红,深红,中红,浅红,最浅红):白=63:1解释:用R1r1,R2r2,R3r3表示小麦红粒白粒。

假设R为控制红色素形成的基因,r为不能控制红色素形成的基因。

R1R2R3为非等位基因,其对红色素的合成效应相同,且为累加效应。

(1)红粒r1 r1r2r2R3R3×白粒r1r1r2r2r3r3红粒r1r1r2r2R3r32R 1R1r 2r浅红最浅红白(3种)(2)红粒r1 r1R2R2R3R3×白粒r1r1r2r2r3r3红粒r1r1R2r2R3r34R 3R1r 2R2r 1R3r 4r深红中红浅红最浅红白(5种)(3)红粒R1 R1R2R2R3R3×白粒r1r1r2r2r3r3红粒R1r1R2r2R3r36R 5R1r 4R2r 3R3r 2R4r 1R5r 6r最深红暗红深红中红浅红最浅红白(7种)F2表型的类型:2N+1种,频率(1/2R+1/2r)2n展开后各项系数(二)多基因假说:(1)数量性状是由多对基因控制的,每个基因对表型的影响或作用微小,把这些控制数量性状作用微小的基因叫微效基因。

生物大数据技术指导下的遗传多样性分析技巧遗传多样性分析技巧在生物大数据技术指导下的应用引言:随着科技的快速发展,生物大数据技术在生命科学领域扮演着越来越重要的角色。

其中,遗传多样性分析技巧成为了研究生物种群进化、物种保护和人类基因研究等方面的关键手段。

在生物大数据技术的指导下,研究人员可以更加全面地分析物种遗传多样性,进而为生物科学的各个领域带来更深入的认识和推动。

本文将介绍几种常见的遗传多样性分析技巧及其在生物大数据技术指导下的应用。

一、SNP分析SNP(Single Nucleotide Polymorphism)是指基因组中比较常见的单个核苷酸变异。

通过分析物种SNP的分布情况,可以揭示物种内部个体间和物种之间的遗传变异。

在生物大数据技术指导下,研究人员可以利用高通量测序技术获得大规模的SNP数据,并借助生物信息学和统计学方法进行分析与解读。

例如,根据物种SNP分析结果,可以研究物种的群体遗传结构和亲缘关系,进一步推测物种的起源和地理分布。

二、基因表达谱分析基因表达谱分析是通过测量物种在不同组织、不同时间点或不同生境下基因的表达水平,来揭示基因调控机制和表达的功能差异。

在生物大数据技术指导下,研究人员可以利用RNA-Seq等高通量测序技术获取大量的基因表达数据,并借助生物信息学工具进行数据分析。

通过基因表达谱分析,可以发现与物种特性相关的基因和代谢途径,为理解物种的适应性进化和功能差异提供重要线索。

三、进化树构建进化树是通过比较物种的遗传差异来重建物种进化历史的树状结构。

在生物大数据技术指导下,研究人员可以利用大规模的遗传数据,如基因组测序数据,通过分子系统学方法构建更准确、更全面的进化树。

进化树构建不仅可以帮助研究人员解决物种分类和命名的问题,还可以揭示物种之间的亲缘关系和起源演化,进而为物种的保护和演化进程的研究提供支持。

四、遗传变异与疾病关联分析遗传变异与疾病关联分析通过比较疾病患者和健康人群之间的遗传变异,揭示不同基因和基因变异与疾病之间的关联。

分析群体遗传结构和遗传多样性的分子方法群体遗传结构和遗传多样性是衡量物种生态适应力和基因流动性的重要指标。

传统上,人们使用表型特征和分子标记等方法来研究群体遗传学。

不过,随着分子生物学技术的不断发展,越来越多的分子方法被广泛应用于群体遗传学的研究中,比如基于核糖体DNA、细胞色素b、微卫星标记、单核苷酸多态性等的分析方法。

本文将就这些分子方法分别进行介绍和分析。

1. 基于核糖体DNA的分析方法核糖体DNA(rDNA)是组成核糖体的主要结构成分。

rDNA序列变异率比较低,且不受选择压力的影响,因此rDNA序列在物种间和种内都具有高度保守性和可比性。

基于rDNA序列的分析方法包括限制性片段长度多态性(RFLP)、序列变异分析和构建系统发育树等。

这些方法在群体遗传结构和遗传多样性的分析中已被广泛应用,但由于rDNA序列限制变异率较低,因此在分辨率方面存在一定的局限性。

2. 基于细胞色素b的分析方法细胞色素b(cytb)是线粒体DNA的一部分,影响线粒体能量代谢和ATP产生。

cytb序列在物种间和种内具有高度保守性和可比性,且其序列变异率相对较高,因此常被用作研究物种系统发育、群体遗传结构和遗传多样性的分子标记。

常用的cytb序列分析方法包括序列比对、单倍型分析、基因流和遗传距离分析等。

3. 基于微卫星标记的分析方法微卫星是富含重复单元的DNA序列,其长度通常在2-6个碱基对之间,并且在不同个体和不同物种间的长度不同。

由于微卫星序列的长度变异率较高,因此适用于高分辨率的群体遗传结构和遗传多样性分析。

微卫星标记的常用分析方法包括聚合酶链式反应(PCR)扩增、基因型分型、群体结构分析、基因流和进化模型拟合等。

4. 基于单核苷酸多态性的分析方法单核苷酸多态性(SNP)是一种常见的DNA序列变异形式,其在基因组中的分布密度高,可以同时分析数千个SNP标记。

SNP标记的多样性高、信息含量大、适用范围广,可以用于系统发育、分子标记辅助选育、基因治疗等多个领域。

数量性状遗传分析随着我们对基因和遗传学的了解越来越深入,数量性状遗传分析成为了一个重要的研究领域。

数量性状是指我们可以用数字来衡量的特征,比如身高、体重、血压等等。

这些性状都是由多基因遗传影响的,因此研究数量性状的遗传规律对于人类健康和生产的改良都具有非常重要的意义。

遗传模型在研究数量性状的遗传规律时,我们需要先了解一些基本的遗传模型。

加性模型加性模型认为,每个基因的影响是独立的,而且相加起来形成一个总和。

这个总和的大小就是这个性状的表现值。

因此,如果一个基因对一个性状有影响,那么它就会对表现值产生一个贡献量,这个贡献量可以是正的也可以是负的。

基因互作模型基因互作模型认为,不同基因之间会相互作用,产生一些新的性状表现值。

这种模型比较复杂,不过它可以更好地解释一些数量性状的表现。

前向选择模型前向选择模型是一种机器学习算法,用于确定哪些基因对数量性状有影响。

这种模型可以对一个巨大的基因集合进行筛选,找出其中对数量性状有影响的基因。

不过,这种方法通常只适用于样本较小的情况。

数量性状遗传分析方法我们可以使用多种方法来研究数量性状的遗传规律。

关联分析关联分析是使用最常见的方法之一。

这种方法主要是通过比较不同基因型的表现值来研究基因和数量性状之间的关系。

这种方法需要大量的样本和分辨率高的基因芯片来进行。

串联分析串联分析则是通过将数量性状的表现值作为输入,来预测下一代后代的表现值。

这种方法可以将不同基因之间的互作效应考虑进去,因此通常是比关联分析更准确的。

基因表达分析基因表达分析是通过测量基因的表达水平来研究基因和数量性状之间的关系。

这种方法需要大量的基因芯片或RNA测序数据,并且需要一定的生物统计学知识来进行数据分析。

数量性状的应用数量性状遗传分析已经被广泛应用于许多领域,包括:农业农业领域的数量性状研究可以帮助我们提高作物产量和品质,比如通过选择具有更高产量和更好口感的玉米品种。

医学在医学领域,数量性状遗传分析可以帮助我们理解一些疾病的发病机制,并且提高疾病的诊断和治疗效果。

第十二章 数量性状的遗传分析 畜禽的大多数经济性状属于数量性状。

掌握数量性状的遗传规律和遗传参数对种畜生产中种畜群的生产性能的保持、对地方品种经济性能的提高、对新品种新品系的培育等工作都是十分必要的。

数量性状的遗传是有规律所循的,虽然在不同群体、在不同条件下、因估计方法不同,得到的参数有所变化,但遗传参数反映的数量性状的基本遗传规律的趋势是一定的。

数量性状的遗传基础质量性状的变异一般遵从孟德尔遗传规律,但数量性状的遗传规律与质量性状的遗传规律有一定区别。

数量性状是由大量的、效应微小而类似的、可加的基因控制,呈现连续变异,数量性状的表现还受到大量复杂环境因素的影响。

Nilsson-Ehle 假说及其发展生物的性状按照其表现和对其研究的方式,可大致分为质量性状、数量性状和阈性状。

质量性状的变异通常可以区分为几种明显不同的类型,遵从孟德尔遗传规律。

畜禽重要质量性状的遗传规律已经在上一章中进行了阐述。

在动物生产中所关注的绝大多数经济性状呈连续性变异,其在个体间表现的差异只能用数量来区分,这类性状称为数量性状,如奶牛的产奶量、鸡的产蛋量、肉用家畜的日增重、饲料转化率、羊的产毛量等。

与质量性状相比较,数量性状主要有以下特点:①性状变异程度可以用度量衡度量;②性状表现为连续性分布;③性状的表现易受到环境的影响;④控制性状的遗传基础为多基因系统。

遗传基础为多基因控制,而表现为非连续性变异的性状称为阈性状。

如羊的产羔数、肉质的分类、对疾病抗性的有无等。

严格说来,鸡的产蛋数、猪的窝产仔数等也属于这一类性状,但其表型状态过多,作为阈性状分析过于复杂,通常近似的将其作为数量性状来看待。

数量性状在畜牧生产中占有非常重要的地位。

但是,到目前为止,对数量性状的遗传基础的解释主要还是基于Yule (1902,1906)首次提出、由Nilsson-Ehle (1908)总结完善、并由Johannsen (1909)和East (1910)等补充发展的多因子假说,也称为多基因假说或Nilsson-Ehle 假说。