高中必修二历史第十课笔记

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:3

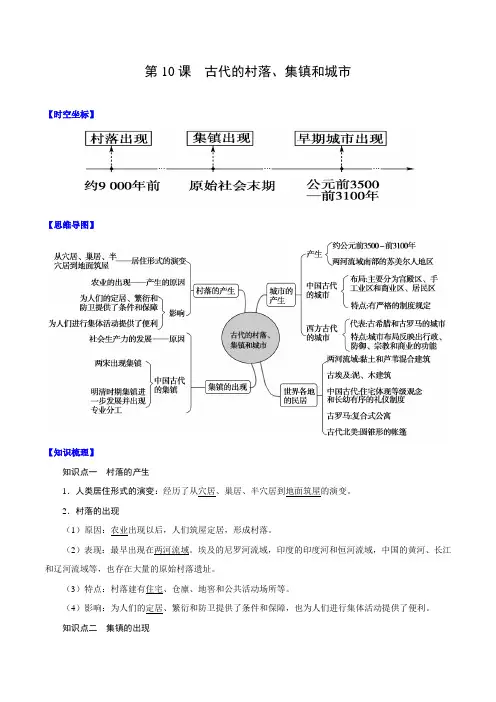

第10课古代的村落、集镇和城市【时空坐标】【思维导图】【知识梳理】知识点一村落的产生1.人类居住形式的演变:经历了从穴居、巢居、半穴居到地面筑屋的演变。

2.村落的出现(1)原因:农业出现以后,人们筑屋定居,形成村落。

(2)表现:最早出现在两河流域。

埃及的尼罗河流域,印度的印度河和恒河流域,中国的黄河、长江和辽河流域等,也存在大量的原始村落遗址。

(3)特点:村落建有住宅、仓廪、地窖和公共活动场所等。

(4)影响:为人们的定居、繁衍和防卫提供了条件和保障,也为人们进行集体活动提供了便利。

知识点二集镇的出现1.兴起(1)原因:社会生产力的发展。

(2)过程①原始社会末期,手工业与农业分离,手工业者开始在便于交换的地方集聚,形成了古代集镇的雏形。

②商人的出现使手工业者聚居的地方迅速繁荣,逐渐成为一定地域内的经济中心。

③商人和手工业者为了保护其财富和人身安全,在聚居的地方筑垒设防,形成集镇。

2.中国古代的集镇(1)原因:为军事目的而设的。

(2)表现①两宋时期:出现了工商业者经营及定居的集镇。

②明清时期:集镇进一步发展,并出现专业分工。

知识点三城市的产生1.产生:约公元前3500-前3100年,两河流域苏美尔人生活的地区出现了城市。

世界上主要的农业区域,都相继产生了一批早期城市。

2.城市的含义:是一定区域内政治权力、军事防御、经济活动、宗教祭祀的中心场所。

3.中国古代的城市(1)布局:主要分为宫殿区、手工业区和商业区、居民区。

(2)商朝:城市已初具规模,统治者的宫殿和宗庙位于城市的中心。

(3)周朝:营建城市形成制度,城邑选址、面积,以及城墙高度、城郭门数、道路宽狭、宫室种类、市场分布都有规定。

周朝城邑大致分为三等,天子王城、诸侯都邑、卿大夫的采邑,各有定制。

4.西方古代的城市(1)代表:古希腊和古罗马的城市。

(2)表现知识点四世界各地的民居1.影响民居的因素(1)居住地的自然环境。

(2)当地的社会经济水平与文化习俗。

高二历史第十课知识点总结在高二历史的第十课中,我们学习了一些重要的知识点,这些知识点对于我们理解历史的发展和演变有着重要的意义。

下面是本课的知识点总结:1. 冷战时期的世界格局冷战是指二战后,苏联和美国等西方国家之间的对抗和冲突。

冷战期间,世界分为两个强权阵营,即美国领导的资本主义阵营和苏联领导的社会主义阵营。

这种对抗导致了国际政治和军事局势的紧张,也深刻影响了世界历史。

2. 包豪斯学派包豪斯学派是20世纪初在德国兴起的一种艺术学派,主张将艺术与生活相结合,追求功能性和实用性。

该学派的成员提倡技术创新和简约设计,影响了建筑、设计、艺术等领域,在现代艺术史上具有重要地位。

3. 西方现代主义文化运动西方现代主义文化运动是20世纪初兴起的一种文化思潮,它拒绝传统艺术和文化规范,提倡个体主义、自由创新和反传统。

该运动对于现代艺术、文学和音乐的发展产生了巨大影响,同时也反映了当时社会的变革和思想解放。

4. 美术解放时期的中国现代艺术美术解放时期是指1949年中国共产党建政后的一个时期,由于政治环境的变化,中国传统艺术受到了限制和批判。

在这个时期,中国现代艺术经历了一系列的转型和创新,艺术家们开始借鉴西方艺术思潮,同时融入了中国传统文化元素,形成了独特的艺术形式。

5. 反思与记忆的力量反思与记忆是历史研究的重要内容,通过对过去的经验和事件进行反思和记忆,我们可以更好地理解历史的意义和影响。

同时,反思和记忆也是对历史错误和悲剧的警示,可以帮助我们避免再次重蹈覆辙。

通过对高二历史第十课的学习,我们对冷战时期的世界格局、包豪斯学派、西方现代主义文化运动、美术解放时期的中国现代艺术以及反思与记忆的力量有了更深入的理解。

这些知识点不仅扩展了我们的历史视野,也对我们的思维和审美有着积极影响。

历史是我们的过去,也是我们的未来。

只有通过对历史的学习与反思,我们才能更好地面对现实,创造美好的未来。

高一历史必修二知识点归纳历史是延伸的。

历史是文化的传承,积累和扩展,是人类文明的轨迹。

那么你知道高一历史必修二知识点有哪些吗?这次小编给大家整理了高一历史必修二知识点归纳,供大家阅读参考。

高一历史必修二知识点归纳第10课中国民族资本主义的曲折发展一、民族资本主义的初步发展1、时间甲午战争后,19世纪末,中国民族资本主义有了初步发展。

2、原因(1)甲午中日战争以后,列强争相向中国输出资本,进一步瓦解中国的自然经济。

(2)清政府为扩大税源,解决财政危机,放宽对民间办厂的限制。

3、表现(1)民间出现办厂热潮。

(2)民族资本的总额增加。

(3)商办企业数量的增加和规模的扩大,而且还表现出由沿海向内地的扩展。

4、影响民族资产阶级作为新的政治力量,开始登上历史舞台,发起救亡图存的民族民主运动。

二、短暂的春天1、时间民国初期(1912——1919),一战期间2、原因(1)辛亥革命推翻清朝统治,建立中华民国,为民族资本主义的发展扫除了一些障碍。

(2)中华民国临时政府奖励发展实业,激发了民族资产阶级投资近代企业的热情。

(3)群众性的反帝爱国运动(如抵制日货、提倡国货),有力地推动了民族资本主义的发展。

(4)第一次世界大战爆发后,欧洲列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,客观上为中国民族资本主义的发展提供了有利的外部条件。

3、表现(1)厂矿企业增多,扩建企业(规模扩大)。

面粉业和纺织业发展最快,化工、皮革、卷烟等行业也有相当发展。

(2)涌现出一批著名的实业家和实业团体,海外华侨也竞相投资国内工商业。

4、结局第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,整个中国民族工业又迅速萧条。

三、曲折的发展1、时间1927——1949(国民党统治时期)2、阶段(1)较快发展(1927——1936)原因:国民政府开展“国民经济建设运动”,鼓励发展工业、农业和交通运输业。

表现:1927~1936年,民族工业得到较快的发展;国民生产总值逐年增长。

一、民族资本主义在历史上的作用1、从经济上看:民族资本主义是一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步和中国的近代化。

2、从政治上看:它导致民族资产阶级产生,为维新变法和辛亥革命提供了社会基础。

3、从思想上看:中国民族资本主义的产生和发展,不断冲击和动摇着封建正统思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化的传播提供了社会条件。

4、从发展趋势上看:民族资本主义工业资金少、规模小、技术力量薄弱,没有形成完整的工业体系,地区分布不合理,在一定程度上依赖外国资本主义、本国封建势力和官僚资本主义,难以独立发展。

二、影响民族工业发展的因素1、推动因素(1)西方列强的侵略,在给中国带来深重灾难的同时,也不断冲击着中国旧的生产方式和思想观念,瓦解着中国自给自足好的自然经济,客观上为民族工业的兴起和发展提供了某些条件和可能。

(2)由于巩固统治的需要,清末至民国历届政府都鼓励兴办实业。

(3)中国人民的反帝爱国热情不断高涨,使实业救国具有广泛的社会基础,提倡国货、抵制洋货运动不断兴起,有力地推动着民族工业的发展。

(4)实业家们自强不息的精神是支撑民族工业发展的源泉和动力。

2、阻碍因素(1)先天不足。

中国近代民族工业缺乏资本、人才、技术、市场和思想观念的准备。

(2)后天畸形。

民族工业由于先天不足,使民族工业资金少、规模小、技术力量薄弱,因而投资方向主要在轻工业领域,重工业基础薄弱,且主要分布在沿海和通商口岸,这种工业结构和地区分布的失衡使民族工业呈现畸形发展,未能形成完整的工业体系。

(3)近代中国政局长期动荡,使民族工业的发展缺乏稳定的社会环境。

(4)半殖民地半封建的社会环境,帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫和束缚,是阻碍近代民族工业发展的主要因素。

对外开放含义:指在独立自主、自力更生的基础上遵循平等互利、互守信用的原则,同世界各国发展经济合作和技术交流。

它是加强我国社会主义现代化建设的重大战略决策。

前提:坚持社会主义制度基础:独立自主的社会主义国家原则:平等互利目的:发展我国的社会主义经济1、经济特区的设立(1)设立1980年8月26日,国务院宣布:在广东省深圳、珠海、汕头三市设置经济特区。

第10课中国民族资本主义的曲折发展一、民族资本主义的初步发展(19世纪末)1.时间:19世纪末(甲午战争后)2.原因:(1)列强竞相对华输出资本,进一步瓦解自然经济(2)清政府放宽对民间设厂的限制3.表现:(1)商办企业数量增加和规模扩大;(2)由沿海向内地扩展。

4.影响:民族资产阶级作为新的政治力量开始登上历史舞台。

(资产阶级维新派掀起维新变法运动,资产阶级革命派发动辛亥革命,资产阶级激进派掀起新文化运动)二、短暂的春天(1912-1919)1.时间:一战期间2.原因:(1)辛亥革命扫除障碍(2)临时政府奖励发展实业,实业救国思潮出现(3)群众性反帝爱国运动的推动(4)一战期间欧洲列强暂时放松对华经济侵略(主要原因)3.表现:(1)厂矿企业增多;(2)投资总额增加;(3)面粉、纺织发展较快【探究】1.为什么张謇的企业在第一次世界大战期间迅速发展,而到20年代中期又很快衰落下去?衰落原因:一战后,欧洲列强又加紧了对华的资本输出和商品倾销,进入20世纪20年代大批民族工业或被外资控制兼并,或因产品竞争力弱而亏损倒闭。

2.阻碍中国民族资本主义发展的最大因素是什么?最大因素:外国资本主义对中国的侵略三、曲折发展(1927—1949)1.发展较快(南京国民政府前十年 1927-1936)(1)原因:①国家基本实现统一②国民政府开展“国民经济建设运动”(2)表现:①原来较为发达的棉纺织业和面粉业、新兴工业部门都有较大发展②产品出口国外③国民生产总值增长2、日益萎缩(全面抗战时期 1937-1945)(1)原因:①沦陷区:日本侵略者的掠夺②国统区:官僚资本的压榨(2)表现:①沦陷区:民族企业或被日军所毁,或被日军吞并②国统区:国民政府实行战时体制,民族资本日益萎缩3.陷入绝境(抗战胜利后1945-1949年)(1)原因:①美国的经济掠夺②官僚资本的挤压③国民政府增加苛捐杂税,滥发纸币(2)表现:在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫下,中国人民生活艰难。

第10课鸦片战争后的中国社会经济

一、不平等条约与列强攫取经济特权

1.打开中国门户并取得贸易暴利,是英国发动鸦片战争的主要目的

2.鸦片战争后中国丧失关税主权(详见笔记本必修一)

3.列强凭借特权对华倾销商品

4.协定关税肇始于《南京条约》

5.影响:外国经济势力深入内地,扩大了外国对中国的商品倾销,并造成中国旧式航运业的衰落;极大地削弱了中国海关对民族经济的保护作用;中国的大门被迫向整个资本主义世界开放

二、大量洋货涌入中国

一阶段:从鸦片战争结束后(1842年)——1846年

三阶段二阶段:1846年——第二次鸦片战争前(1856年)

三阶段:19世纪60年代后

三、自然经济的逐渐解体

1.原因:外国商品的冲击和西方列强的经济掠夺

2.表现:耕织分离;农民和手工业者破产;农产品商业化

3.影响:客观上促进了城乡商品经济的发展;中国沦为列强商品市场和原料产地

四、鸦片战争后中国社会经济结构的变动

1.小农经济开始解体

2.中国逐渐依附于世界资本主义体系,沦为列强商品市场和原料产地

3.洋务运动开启中国近代化

4.中国民族资本主义产生发展。

高中历史必修2笔记第10课中国民族资本主义的曲折发展第10课中国民族资本主义的曲折发展一.民族资本主义的初步发展1.甲午中日战争后,列强争相向中国输出资本,清政府放宽对民间办厂的限制2.19世纪末,中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级作为新的政治力量登上历史舞台二.短暂的春天1.时间:1912—1919年2.背景:辛亥革命为民族资本主义的发展扫除了一些障碍反帝爱国运动(如1915年反对21条,群众抵制日货,提倡国货)推动了民族资本主义的发展一战列强无暇东顾,暂时放松了对中国的经济侵略,客观上提供了有力的外部条件3. 面粉业和纺织业发展最迅速,化工、皮革、卷烟等行业也有发展3. 一战后,列强卷土重来,民族工业又迅速萧条三.曲折的发展1. 1927年,南京国民政府成立,开展“国民经济建设运动”,发展工业,农业和交通运输业2. 1927—1936年,民族工业得到较快发展,面粉业、纺织业、化工业,橡胶业都有发展3. 1937年,日本侵华战争,民族企业遭受残酷打击。

沦陷区,遭日本摧毁和吞并国统区,国民政府实行战时体制,强化对经济全面控制。

导致官僚资本迅速膨胀,民族资本日益萎缩4.内战时期,民族工业陷入绝境国民政府与美签订《中美友好通商航海条约》,美取得特权,商品大量涌入中国市场,排挤国货官僚资本进行经济垄断,挤压民族企增加苛捐杂税,滥发纸币,导致通货膨胀,产品滞销前言:中国民族火柴也是中国民族资本主义发展的一个缩影。

它兴起与清末,发展于民国,在内忧外患中,在帝国主义和封建主义的夹缝中,从无到有,从落后到先进,顽强成长。

总结:1. 甲午战争以后,中国民族资本主义初步发展,民族资产阶级登上历史舞台2. 辛亥革命的推动和第一次世界大战的爆发,使中国民族工业获得短暂而迅速的发展3. 在帝国主义,封建主义和官僚资本主义的夹缝中,中国民族资本主义艰难曲折地发展民国时期,民族工业的发展经过了怎样的曲折历程?民国时期,民族经济发展艰难曲折1. 1912—1919年,辛亥革命扫除了一些资本主义发展的障碍,反帝爱国运动的推动,特别是一战期间列强暂时放松了对华的经济侵略,使民族工业出现了短暂的春天。

高二历史选修第十课知识点 - Step by Step Thinking在高二历史选修第十课中,我们将学习到“一步一步思考”的重要性。

在历史研究和解决问题的过程中,这种思考方式对于获得准确的结论和深入的分析至关重要。

一步一步思考是指按照系统化的方法逐步进行分析和推理,以找到问题的根本原因和解决方案。

这种思考方式帮助我们避免盲目的猜测和不准确的结论。

下面将介绍一下如何运用一步一步思考来分析和解决历史问题。

第一步是确立问题。

在历史研究中,我们经常需要回答一些问题,例如“为什么某个事件发生了?”或“某个时期的社会变化是如何发生的?”首先,我们需要明确我们要回答的问题,并将其写下来。

这有助于我们在接下来的步骤中保持思路清晰。

第二步是收集资料。

在回答历史问题之前,我们需要收集相关的历史资料。

这可以包括书籍、文献、档案、图片等。

通过收集多样化的资料,我们可以获得更全面的历史背景和信息,使我们的研究更加准确和有说服力。

第三步是进行分析。

在这一步中,我们需要仔细阅读和研究收集到的资料。

我们可以通过绘制时间线、制作图表或写下关键事件来整理和理解这些资料。

这有助于我们发现事件之间的关联和模式,并为我们的问题提供更深入的洞察。

第四步是进行推理。

在这一步中,我们可以根据已有的资料对问题进行推理和假设。

我们可以根据历史的背景知识和相关证据提出解释和观点。

然后,我们可以根据这些假设来进一步进行研究和验证。

第五步是得出结论。

根据我们的分析和推理,我们可以得出一个尽可能准确和合理的结论。

这个结论应该能够回答我们在第一步中提出的问题,并且应该有足够的证据和逻辑支持。

最后一步是进行反思。

历史研究是一个不断学习和发现的过程。

在我们得出结论之后,我们需要反思我们的研究过程,并考虑是否有其他因素或证据可以支持或改变我们的结论。

这有助于我们进一步完善我们的研究和思考方式。

通过一步一步思考,我们可以更好地进行历史研究和解决问题。

这种思考方式帮助我们避免主观臆断和错误的结论,使我们的研究更加准确和有说服力。

一、民族资本主义在历史上的作用

1、从经济上看:民族资本主义是一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步和中国的近代化。

2、从政治上看:它导致民族资产阶级产生,为维新变法和辛亥革命提供了社会基础。

3、从思想上看:中国民族资本主义的产生和发展,不断冲击和动摇着封建正统思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化的传播提供了社会条件。

4、从发展趋势上看:民族资本主义工业资金少、规模小、技术力量薄弱,没有形成完整的工业体系,地区分布不合理,在一定程度上依赖外国资本主义、本国封建势力和官僚资本主义,难以独立发展。

二、影响民族工业发展的因素

1、推动因素

(1)西方列强的侵略,在给中国带来深重灾难的同时,也不断冲击着中国旧的生产方式和思想观念,瓦解着中国自给自足好的自然经济,客观上为民族工业的兴起和发展提供了某些条件和可能。

(2)由于巩固统治的需要,清末至民国历届政府都鼓励兴办实业。

(3)中国人民的反帝爱国热情不断高涨,使实业救国具有广泛的社会基础,提倡国货、抵制洋货运动不断兴起,有力地推动着民族工业的发展。

(4)实业家们自强不息的精神是支撑民族工业发展的源泉和动力。

2、阻碍因素

(1)先天不足。

中国近代民族工业缺乏资本、人才、技术、市场和思想观念的准备。

(2)后天畸形。

民族工业由于先天不足,使民族工业资金少、规模小、技术力量薄弱,因而投资方向主要在轻工业领域,重工业基础薄弱,且主要分布在沿海和通商口岸,这种工业结构和地区分布的失衡使民族工业呈现畸形发展,未能形成完整的工业体系。

(3)近代中国政局长期动荡,使民族工业的发展缺乏稳定的社会环境。

(4)半殖民地半封建的社会环境,帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫和束缚,是阻碍近代民族工业发展的主要因素。

对外开放

含义:指在独立自主、自力更生的基础上遵循平等互利、互守信用的原则,同世界各国发展经济合作和技术交流。

它是加强我国社会主义现代化建设的重大战略决策。

前提:坚持社会主义制度

基础:独立自主的社会主义国家

原则:平等互利

目的:发展我国的社会主义经济

1、经济特区的设立

(1)设立1980年8月26日,国务院宣布:在广东省深圳、珠海、汕头三市设置经济特区。

12月10日,国务院又正式批准成立福建的厦门经济特区。

1988年4月13日,七届人大一次会议决定划定海南岛为海南经济特区。

思考:国家为什么选择这些地区兴办经济特区?

①靠近国际市场。

历史上这些地方与海外有密切交往。

③交通便利。

④有许多海外华侨、外籍华人的祖籍在这里。

①“特”的表现

经济特区是指国家划出一定的范围,在引进外资、减免税收等方面给予特殊优惠,以此引进外资、外国的先进技术和管理经验,推动国家经济的发展。

我国设置的经济特区不是政治特区,它的前提是在中国共产党的领导下、中华人民共和国完全行使主权管辖,在政治上坚持四项基本原则,在思想文化上坚持社会主义方向“特”的表现:第一实行特殊的经济政策,第二实行不同于内地的经济管理体制。

②特点

a建设资金:特区建设以吸收和利用外资为主。

b经营形式:以“三资”企业为主,多种经济成分并存。

C产品销售:以外销为主。

d经济活动:经济活动以市场调节为主,对外商投资给予优惠和方便。

(3)作用

(1)特区在发展外向型经济方面,吸引大量外资,成为全国排头兵。

(2)对沿海地区实行外向型经济战略,具有探索和示范作用。

(3)特区的改革,为全国提供了宝贵经验。

二、沿海经济开放区的开辟

1、开放沿海港口城市

(1)概况:1984年,国家决定开放天津、上海、广州等14个沿海港口城市。

(2)政策:开展对外经济活动的自主权,对前来的外商实行优惠政策。

(3)目的:旨在加快利用外资、引进技术的步伐。

2、沿海经济开放区

(1)概况:1985年后,长江三角洲、珠江三角洲、闽东南地区、环渤海地区。

(2)结果:到1992年,沿海经济开放区已从南到北连成片,形成了沿海经济开放地带。

(3)意义:进一步深化了对外开放;促进本地区经济的迅速发展,带动内地开发。

3、经济技术开发区

(1)办法:在沿海和其他地区的开放城市中,划出一定区域建立经济技术开发区。

如天津滨海新区、开封西区

(2)目的:以引进外资,生产高新技术产品或加工出口产品为主。

(3)特点:通常汇集了优秀人才和先进技术,具有知识密集的特点。

(4)作用:是学习先进管理经验、提高管理水平的重要场所,也是了解国际行情的重要窗口。

1、为什么要开发浦东?

以浦东开发为龙头,进一步开放长江沿岸城市;把上海建成为国际经济、金融、贸易中心之一;带动长江三角洲和整个长江流域地区经济的新飞跃。

2、浦东的发展有哪些有

利条件?

①上海原有的经济基础和社会文化基础较好;②地理位置优越;交通便利;拥有人才、技术和管理优势。

(3)结果:

①成为上海高科技产业和现代工业基地的新兴基地。

②成为上海新的经济增长点。

③成为中国90年代改革开放的重点和标志。

5、开放内地

第一步:开放经济特区——1980年正式确立深圳、珠海、汕头、厦门为经济特区。

第二步:开放沿海城市——1984年国家进一步开放14个沿海城市。

第三步:开放沿海地区——1985年把长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角区、环勃海地区作为沿海经济区。

1988年海南省成为经济特区。

第四步:1991年上海浦东也成为对外开放区。

第五步:开放内地——开放内地省会和边境城市。

(1)形成体系:经济特区--沿海开放城市--沿海开放区--沿江开放港口城市--沿边开放城镇--内地省会开放城市。

三、对外开放的格局

(2)特点:全方位、多层次、宽领域

我国对外开放格局的特点:我国对外开放区域已从沿海延伸到广大内陆,形成全方位、多层次、宽领域的开放格局。

全方位指对世界所有类型的国家开放。

我们坚持在平等互利的原则基础上,同世界上所有国家和地区发展多种形式的双边和多边的经贸合作关系。

多层次指对外开放经历了由东到西、由点到线、由线到面,由沿海到内地逐步推进的过程,形成了全国性的由沿海开放地带、沿江开放地带、沿边开放地带和内陆省会城市为代表的多层次对外开放格局。

宽领域指我国不仅在经济领域对外开放,也在科学、教育、文化等领域开放。

改革开放给我们带来了什么?

1、经济体制和分配方式的变化:

经济体制实现了由高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的伟大转变。

分配方式由平均主义到以按劳分配为主体,多种分配方式并存的分配形式。

2、对外交往的变化:实现了从封闭和半封闭到全方位开放的伟大转变。

3、工作重心转移:实现了以阶级斗争为纲到社会主义现代化建设的伟大转变。

探究与思考:

新时期我国对外开放与旧中国被迫开放的不同

目的:

前者是发展社会主义经济;

后者是维护封建统治。

主权:

前者是国家独立、主权完整;

后者是领土、主权等不断遭到破坏。

方式:

前者是主动开放、平等互利;

后者是被迫开放、屈辱妥协。

影响:

前者使社会经济迅速发展,综合国力显著增强;

后者使中国成为资本主义经济的附庸,沦为两半社会。