先秦儒学

- 格式:pptx

- 大小:222.52 KB

- 文档页数:1

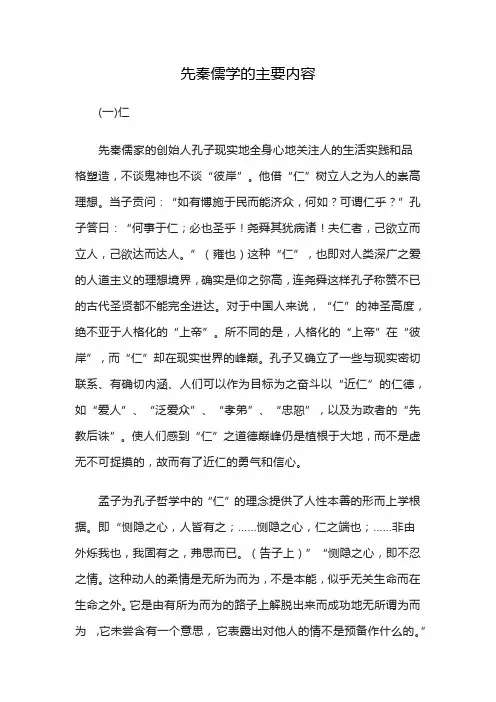

先秦儒学的主要内容(一)仁先秦儒家的创始人孔子现实地全身心地关注人的生活实践和品格塑造,不谈鬼神也不谈“彼岸”。

他借“仁”树立人之为人的崇高理想。

当子贡问:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”孔子答曰:“何事于仁;必也圣乎!尧舜其犹病诸!夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。

”(雍也)这种“仁”,也即对人类深广之爱的人道主义的理想境界,确实是仰之弥高,连尧舜这样孔子称赞不已的古代圣贤都不能完全进达。

对于中国人来说,“仁”的神圣高度,绝不亚于人格化的“上帝”。

所不同的是,人格化的“上帝”在“彼岸”,而“仁”却在现实世界的峰巅。

孔子又确立了一些与现实密切联系、有确切内涵、人们可以作为目标为之奋斗以“近仁”的仁德,如“爱人”、“泛爱众”、“孝弟”、“忠恕”,以及为政者的“先教后诛”。

使人们感到“仁”之道德巅峰仍是植根于大地,而不是虚无不可捉摸的,故而有了近仁的勇气和信心。

孟子为孔子哲学中的“仁”的理念提供了人性本善的形而上学根据。

即“恻隐之心,人皆有之;……恻隐之心,仁之端也;……非由外烁我也,我固有之,弗思而已。

(告子上)”“恻隐之心,即不忍之情。

这种动人的柔情是无所为而为,不是本能,似乎无关生命而在生命之外。

它是由有所为而为的路子上解脱出来而成功地无所谓为而为,它未尝含有一个意思,它表露出对他人的情不是预备作什么的。

”(梁漱溟语)这有似于希腊伦理思想以及佛教华严宗对“善”的精神的诠释。

(二)礼礼是仁这种内在品质修养要求的外化。

孔子的“礼”的概念传承于周礼,周礼中的“礼”提出的是一种保持社会各种人“明份”从而使社会有序的思想。

“礼”即是一种外在他律性的规范和典章制度,人们对礼的遵守主要是作为外在的典章制度去执行。

而孔子的“礼”则是积淀在“仁”中的“礼”,已经扬弃了它的他履行性。

“克己复礼为仁。

一日克己复礼天下归仁矣。

为仁有己,而由人乎?”由此看来,“人而不仁”,则“礼”对于他完全是外在的异己的东西,是不情愿的束缚;“人而成仁”,则礼就成为他内在的本能一样的自觉德性或精神。

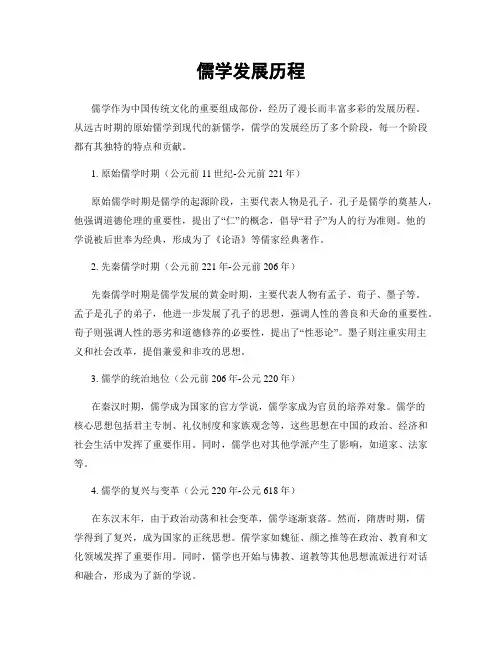

儒学发展历程儒学作为中国传统文化的重要组成部份,经历了漫长而丰富多彩的发展历程。

从远古时期的原始儒学到现代的新儒学,儒学的发展经历了多个阶段,每一个阶段都有其独特的特点和贡献。

1. 原始儒学时期(公元前11世纪-公元前221年)原始儒学时期是儒学的起源阶段,主要代表人物是孔子。

孔子是儒学的奠基人,他强调道德伦理的重要性,提出了“仁”的概念,倡导“君子”为人的行为准则。

他的学说被后世奉为经典,形成为了《论语》等儒家经典著作。

2. 先秦儒学时期(公元前221年-公元前206年)先秦儒学时期是儒学发展的黄金时期,主要代表人物有孟子、荀子、墨子等。

孟子是孔子的弟子,他进一步发展了孔子的思想,强调人性的善良和天命的重要性。

荀子则强调人性的恶劣和道德修养的必要性,提出了“性恶论”。

墨子则注重实用主义和社会改革,提倡兼爱和非攻的思想。

3. 儒学的统治地位(公元前206年-公元220年)在秦汉时期,儒学成为国家的官方学说,儒学家成为官员的培养对象。

儒学的核心思想包括君主专制、礼仪制度和家族观念等,这些思想在中国的政治、经济和社会生活中发挥了重要作用。

同时,儒学也对其他学派产生了影响,如道家、法家等。

4. 儒学的复兴与变革(公元220年-公元618年)在东汉末年,由于政治动荡和社会变革,儒学逐渐衰落。

然而,隋唐时期,儒学得到了复兴,成为国家的正统思想。

儒学家如魏征、颜之推等在政治、教育和文化领域发挥了重要作用。

同时,儒学也开始与佛教、道教等其他思想流派进行对话和融合,形成为了新的学说。

5. 宋明理学时期(公元960年-公元1644年)宋明理学时期是儒学发展的重要阶段,主要代表人物有程朱理学派。

程朱理学强调人性的善良和天命的重要性,提出了“性即理”的观点,主张通过修身齐家治国平天下来实现社会和谐。

这一学派的思想对后世产生了深远的影响,成为中国传统文化的重要组成部份。

6. 现代新儒学的兴起(20世纪至今)20世纪以来,随着中国社会的现代化进程,儒学再次受到关注和研究。

中国儒学发展的五个阶段儒学是中国古代最重要的学派之一,它对中国社会、文化和思想产生了深远的影响。

儒学的发展可以分为五个阶段,每个阶段都有其独特的特点和贡献。

第一阶段:先秦儒学的兴起(公元前770年-公元前221年)先秦时期是儒学的萌芽期和初期发展阶段。

孔子是儒学的创始人,他提出了“仁者爱人”、“君子”等重要理念,强调人的道德修养和社会伦理。

同时,孟子和荀子等后继者也对儒学进行了进一步的发展和完善。

这一时期儒学的核心思想主要包括仁爱、礼制、道德修养等,奠定了儒学的基本框架。

第二阶段:汉代儒学的繁荣(公元前206年-公元220年)汉代是中国古代儒学发展的黄金时期,儒学成为了统治阶级的官学。

当时的儒学家主要有刘向、贾谊、扬雄等,他们对儒学进行了广泛的研究和发展。

儒学在政治、教育、文化等各个领域都发挥了重要作用。

在儒学思想方面,汉代儒学主要强调礼乐、忠孝、经世致用等,形成了“礼乐之邦”的思想理念。

第三阶段:唐宋儒学的复兴(公元618年-公元1279年)唐宋时期是中国古代儒学的复兴时期,儒学得到了更加全面和深入的发展。

此时的儒学家有韩愈、柳宗元、程颢、程颐等,他们对儒学进行了深入的研究和扩展。

唐宋儒学主要注重经典的研究和解释,强调心性修养和道德教化。

程朱理学在宋代达到了巅峰,成为当时的主流儒学思想,对后世影响深远。

第四阶段:明清儒学的变革(公元1368年-公元1912年)明清时期是中国儒学发展的一个重要阶段,也是儒学思想发生较大变革的时期。

明朝初期,王阳明提出了“心即理”、“致良知”的观点,强调个体的主体意识和内在道德准则。

清代,程朱理学逐渐式微,新学派兴起,如王夫之、顾炎武等,他们提出了一些新的思想和观点,对儒学进行了一定的改革。

第五阶段:现代儒学的复兴(20世纪以后)现代儒学的复兴始于20世纪,是对传统儒学的继承和创新。

现代儒学家如梁漱溟、胡适、钱穆、茅以升等,对儒学进行了现代化的阐释和应用。

他们试图将儒学与现代科学和思想相结合,提出了一些新的儒学理论和观点。

儒学的发展历程儒学是中国古代的一种思想体系和学术传统,起源于先秦时期,经历了漫长的发展历程。

下面将详细介绍儒学的发展历程。

1. 先秦儒学的起源与发展(约公元前5世纪-公元前221年)先秦时期是儒学发展的起点,孔子被视为儒学的创始人。

孔子提出了“仁”的概念,强调人与人之间的道德关系和社会秩序的重要性。

他的弟子们将其思想进一步发展和完善,形成为了儒家经典《论语》等。

2. 秦汉儒学的兴旺与衰落(公元前221年-公元220年)秦朝统一中国后,推行法家思想,对儒学进行了打压。

然而,在汉朝时期,儒学重新兴起。

汉武帝时期,设立太学,加强了儒学的教育地位。

汉代儒学家如董仲舒、扬雄等进一步发展了儒学思想,形成为了新的儒学流派。

3. 魏晋儒学的分裂与多元化(公元220年-公元420年)魏晋时期,儒学浮现了多个流派,如王弼的“理学”、郭象的“气学”等。

这些流派在儒学思想的理论和实践上有所分歧,但都对儒学的发展做出了贡献。

此时期,儒学开始与佛教、道教等其他思想流派进行交流和融合。

4. 唐宋儒学的繁荣与复兴(公元618年-公元1279年)唐宋时期,儒学达到了巅峰。

唐代的儒学家孔颖达、韩愈、柳宗元等推崇儒学的实践和道德伦理。

宋代的儒学家程朱理学进一步发展了儒家思想,形成为了“理学”的主流。

此时期的儒学对政治、教育、文化等领域产生了深远影响。

5. 元明清儒学的变革与挑战(公元1279年-1912年)元代儒学受到了政权的压制,但仍有一些学者坚持儒学传统。

明代,朱熹提出了“心学”,强调内心修养和人性的善良。

清代,儒学成为官方思想,但受到西方思想的冲击,也面临了一系列的挑战。

6. 当代儒学的现状与发展儒学在近代中国经历了起伏,但在当代又得到了一定的复兴。

现代儒学家如胡适、钱穆、牟宗三等对儒学进行了重新解读和发展,提出了一些新的理论和观点。

儒学的研究也逐渐走向国际化,与西方哲学进行了对话和交流。

总结:儒学的发展历程可以概括为起源与发展、兴旺与衰落、分裂与多元化、繁荣与复兴、变革与挑战以及现状与发展。

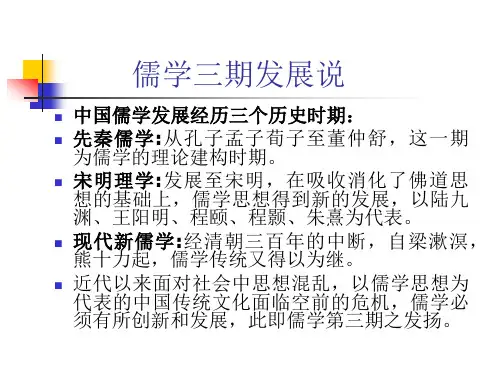

古代儒学发展的三个阶段

第一个阶段是先秦原始儒学,以《礼记》、孔子、孟子、荀子为代表,特点是重人事,重伦理,讲“修、齐、治、平”。

突出讲“道”,“道”是客观的外在的社会准则,强调“守道”、“志于道”。

“德”是内在的品性,强调“据于德”。

使“道”与“德”的统一,客观与主观的结合。

这种理论符合当时氏族社会帮国分立的状况,“守道修德”、“专于道,据于德”。

总体而言,先秦儒学缺乏深刻的理论基础,孟、荀虽然提出了性善、性恶之说,但都较粗糙,主要是利用类比的方法。

第二个阶段是汉唐经学,代表人物是董仲舒。

把原始儒学与阴阳五行学说、其他各家各派的学说结合起来,是有利于国家统一的思想。

有了“天人合一”的理论基础。

核心是“天人感应”、“君权神授”。

把自然事物伦理化,成为神学目的论,基本精神是强调国家的统一,这与大一统的帝国实际是相一致的。

缺点是神学目的伦,充满笼统、神秘和粗糙,西汉末至东汉发展成为迷信、繁琐理论。

第三阶段是宋明理学。

代理人物是张载、二程、朱熹、陆九渊、王守仁等。

理学也叫道学(韩愈曾为儒学作道统),冯友兰主张称道学,又称“性命之学”、“义理之学”。

理学注重“义理”,具有哲理色彩,注重思辨,把儒学从神学中解放出来,是在批判佛、道、玄学的基础上发展而来。

其核心内容是:“理”是宇宙万物的本源,是第一性的;“气”是构成宇宙万物的材料,是第二性的,把“天理”和“人欲”对立起来,认为人欲是一切罪恶的根源,因此提出“存天理,灭人欲”,为封建等级秩序辩护。

先秦儒学的特点先秦儒学是中国古代哲学的重要流派之一,是对中国古代社会和人类的思考和探索,对后世的影响深远。

先秦儒学主要由孔子、孟子、荀子等思想家所创立和发展,其特点主要体现在以下几个方面。

一、注重人性:先秦儒学强调人性的本善和人的修养。

孟子提出的“性善论”认为人性本善,但需要通过修养来发扬光大。

他认为人类与天地相应,具有与天地相应的道德感知能力,只要人们通过修养和教育,就能够达到道德的完善。

这一观点对后世的影响深远,成为中国传统文化中的重要价值观。

二、强调仁爱:先秦儒学强调仁爱的重要性。

孔子提出了“仁”的概念,认为仁是人与人之间应有的关系和态度。

他强调要以仁爱之心对待他人,关心他人的疾苦,尊重他人的尊严。

这种关爱他人的思想对中国传统文化产生了深远的影响,成为了中国传统伦理道德观念的核心。

三、重视礼制:先秦儒学强调礼制的重要性。

孔子提出了“礼”的概念,认为礼是人们在社会交往中应遵循的规范和准则。

他认为通过遵循礼制,可以维护社会秩序,促进人与人之间的和谐相处。

荀子也进一步发展了礼制思想,强调礼制的重要性,认为礼制可以约束人的行为,使人们遵循道德准则,实现社会的稳定和发展。

四、重视教育:先秦儒学强调教育的重要性。

孔子提出了“教育为本”的观点,认为通过教育可以改善人们的思想道德,培养优秀的人才。

他强调要注重教育的实践性,要通过实际的行动来培养学生的品德和能力。

他还提出了“学而时习之”的教育理念,强调要不断学习和实践,不断提高自己。

五、重视政治:先秦儒学强调政治的重要性。

孔子提出了“仁政”的概念,认为政治的目的是为了实现社会的和谐与稳定。

他主张君主应以仁爱之心来治理国家,与民众建立和谐的关系,实现国家的长治久安。

这种强调政治的思想对后世的政治观念产生了深远的影响,成为中国古代政治思想的重要组成部分。

先秦儒学具有注重人性、强调仁爱、重视礼制、重视教育和重视政治等特点。

这些特点在中国古代哲学和文化中占据着重要的地位,对后世产生了深远的影响。

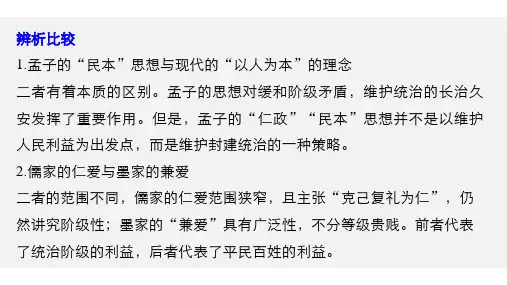

中国儒学发展史1、先秦——孔孟儒学先秦儒学即原始儒学,为诸子百家之一,战国时期与墨家并称“显学”。

先秦儒学大体有两个流派:一支是孔孟儒学,强调礼制、仁政、德治、民本,在天命观上远鬼神;一支是荀子儒学,吸收法家、道家思想,主张礼法并施,且糅杂黄老学说。

荀子儒学被时人视作对儒学的背叛,长期被排斥在儒学之外。

(1)孔子和早期儒学:春秋晚期,孔子创立儒家学派。

孔子的思想核心是“仁”。

他要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容,“已所不欲,勿施于人”。

他强调统治者要以德治民,反对苛政和任意刑杀。

他希望恢复西周的礼乐制度,“克已复礼”,使每个人的行为符合礼的要求。

孔子首创私人讲学,主张“有教无类”,打破了贵族垄断文化教育的局面。

孔子被后人尊称为“万世师表”和“至圣”。

(2)战国时期,孟子和荀子是儒家的两位代表人物。

孟子主张“仁政”,进一步提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的民本思想,在伦理观上主张“性本善”,要实行仁政来回复和扩充人的善性。

荀子张以德服人,提出“君舟民水”的著名论断,强调人民群众的力量巨大。

荀子提出“性本恶”,强调用礼乐来规范人的行为,使人向善。

经过孟子、荀子的改造和发展,儒学体系更加完整,儒家思想更能适应社会的需要。

战国后期,儒学发展成为诸子百家中的蔚然大宗。

2、秦汉——董仲舒儒学秦统一以后秉承其对东方文化一贯的开放态度,对以儒家为代表的礼乐文明也采取了积极吸收的态度。

其间因为儒家文化与秦固有文化传统的冲突以及秦始皇个人的原因而有所反复,出现了“焚书坑儒”的举动,但是这种举动并没有对儒家的发展传播造成毁灭性的打击,儒学在汉代的复兴正是在秦代发展的基础上产生的。

“秦不绝儒学”。

秦朝以法家思想为正统,但同时吸收齐鲁儒家思想。

因为“焚书坑儒”,长期以来认为“秦绝儒学”,直到宋代,郑樵才正式提出“秦不绝儒学”。

秦朝儒学主要集中于博士官及其弟子,民间也有秘密讲学,儒学继续发展:(1)秦博士大量设立。

先秦儒学对中国文化的影响

先秦儒学源于中国古代先秦时期,主要代表有孔子、孟子、荀子、韩非子、墨子等儒家思想家。

先秦儒学是中国传统文化的重要组成部分,对中国文化产生了深远的影响。

1. 教育思想:先秦儒学注重教育,倡导“教育为先”、“治国先以教民”等思想,提出“修身齐家治国平天下”的教育理念,强调个体的人格教育和社会的公共教育。

2. 道德伦理:儒家强调“仁爱”、“中庸”和“礼教”。

他们主张道德品质的提高和伦理行为的规范,提倡“人之初,性本善”,并以家庭、社会为基本单位,维护和谐的社会关系。

3. 社会制度:先秦儒家倡导“君主专制”,认为君王应该遵循“仁者爱人”、“以民为本”的原则,以更人性化、道德性的管理方式维护社会和谐。

在农业社会中,儒家也提出“君子务本,本立而道生”的发展思想,强调农业生产对社会的重要性和农民的地位。

4. 文化价值:儒家强调礼、乐、诗、书、教育的重要性,并在文化传承方面扮演了重要角色。

儒家推崇“和谐”、“协调”、“均衡”等文化价值观,这些价值观对中国文化的形成和发展产生了深远的影响。

总之,先秦儒学在中国文化发展的历史进程中发挥了极其重要的作用,推动了社会制度的完善,强调了教育和道德伦理的重要性,推动了文化的传承,对中国文化产生了深远而不可磨灭的影响。

简要归纳儒学在先秦和秦汉时期产生和发展的情况儒学是中国传统文化中最具影响力的学派之一,它在先秦和秦汉时期产生和发展起来。

下面将简要归纳儒学在这两个时期的情况。

先秦时期是儒学产生和发展的重要阶段。

在先秦时期,出现了一系列思想家和学派,这些思想家的主要关注点是社会政治和道德伦理。

其中,儒家学派最为重要。

在儒家学派中,最著名的思想家是孔子。

孔子提出了“仁”的概念,认为人应该努力追求道德完善和修养。

他强调了家庭和社会的重要性,主张通过教育来提高人民的品德。

孔子的这些思想对后来的儒学影响深远,成为儒学的基础。

在孔子之后,出现了一系列的儒家学者,如孟子和荀子。

孟子进一步发展了孔子的思想,强调了人性的善良和关注他人的道德责任。

荀子则更加注重社会制度和道德规范的重要性。

这些学者的贡献丰富了儒学的理论体系和方法论,使其更加完善。

先秦时期的儒学也受到了其他学派的影响,如道家和法家。

道家注重个体的修炼,追求自然无为的境界,其观点与儒学的人文主义有所不同。

法家则更注重社会秩序和行政管理,与儒家融合后形成了秦代的统治理念。

秦汉时期是儒学发展的重要时期。

秦始皇嬴政统一了六国,建立了中央集权的制度,并推行了一系列措施。

他实行焚书坑儒,严厉打击了古代文化和学术,对儒学产生了巨大的冲击。

然而,秦朝的统一也为儒学的复兴奠定了基础。

秦朝灭亡后,汉高祖刘邦建立了汉朝,同时恢复了儒学,使其成为国家的官方思想。

在西汉时期,儒学得到了进一步的发展和推广。

汉武帝刘彻重用儒家学者,将儒学的思想与官方政策相结合,形成了一套完整的统治理念和制度。

汉武帝还设立了太学,用于培养儒学学者。

这时期,儒学成为了中国社会的主流思想,对社会政治和文化产生了深远的影响。

另外,西汉时期还出现了新儒学。

新儒学主要由新学和古文经学两个分支组成。

新学强调原始经典的学习和理解,代表人物是东汉末年的王充。

古文经学则注重经典文献的注疏和解释,代表人物是扬雄和刘向。

这些新儒学对儒学的理论体系和方法论进行了扩展和发展。

儒学发展的四个阶段

儒学是中国文化中非常重要的一部分,它的发展经历了四个阶段,分

别为:

一、先秦儒学阶段

在先秦时期,儒学发展初期,以孔子为代表,形成了儒家学派。

儒家

重视礼教、道德伦理和政治制度的理论探究,提出了“仁爱”、“中庸”、“道德经”等经典著作,成为中国传统文化的重要组成部分。

同时,在

这个时期,还出现了一些其他的思想家和学派,如道家、墨家、名家

和法家等。

二、汉代儒学阶段

汉代是中国历史上儒学发展的重要时期,也是其发展的黄金时期。

汉

武帝时期,为了巩固统治和推行儒家思想,开始设立太学,推崇儒学

成为国家官方思想。

当时的儒家学派主要有东汉学派和西汉学派,其

中光武中兴东汉时期,儒学成为了当时的主要学派之一。

同时,刘向、扬雄、班固等儒家学者成为著名的儒家代表。

三、唐宋儒学阶段

唐宋时期,儒学进入繁荣期。

这个时期出现了不少儒学大家和经典著作,其中最有名的就是陆羽的《茶经》,陈寅恪的《论语研究》,朱

熹的《四书集注》等。

唐宋时期的儒家学派主要有程朱理学和周敦颐

玄学两种。

四、明清儒学阶段

明清时期,儒学经历了一个最后的发展阶段。

明代的朱权和清代的黄宗羲等学者,学术成就有目共睹,他们对儒家思想进行了深入的研究和总结,成为了中国儒家学派的代表。

总之,儒学发展经历了先秦、汉代、唐宋和明清四个阶段,每个阶段都有不同的儒家思想家和学派,这些思想和学派的创出和发展,为中国文化和社会发展做出了重要贡献,成为了中国文化独特的一部分。

先秦儒学的思想特点及其对中国文化的影响先秦孔子提出“仁者爱人”的思想,形成了以“仁”为中心的儒家思想。

在后世,儒家思想以其深刻的人文关怀和对当时中国社会弊端的批判而成为中国传统文化的代表之一。

本文将就先秦儒学的思想特点及其对中国文化的影响展开讨论。

一、儒学的思想特点1. 道德思想在先秦儒家的思想体系中,核心是关于道德的思想。

孔子认为,仁是为人之本,是人类共同的精神状态,并以“五常”为准则。

其中仁、义、礼、智、信五个方面构成了完整的道德体系。

人的道德修养是人生的最高追求,显现了儒学强烈的人文关怀。

2. 政治思想儒家思想提出了“天下为公”的政治理念。

孔子认为,君子应该以仁德为本,以爱民之情、孝敬父母之心作为基础,达成政治的统治。

形成了以德治国的思想,但他并不否定使用武力维护国家稳定。

3. 教育思想孔子提出的教育理念深刻影响了后世的教育体制。

他主张以“文化教育”为中心,强调教育的目标是:培养学生对理想的追求和道德的追求。

他强调“学如逆水行舟,不进则退”,认为学习应持续不断。

二、儒学对中国文化的影响1. 儒家思想的广泛影响儒家思想的影响被认为是最深远的一种文化影响。

儒家思想体现了传统文化的主流,对中国人的思想行为、社会习惯等方面产生了直接的影响。

在中国传统文化中,儒家思想已被认为是文化传承的核心之一。

2. 社会和文化领域的影响儒家思想对中国社会和文化领域的发展产生了广泛而深刻的影响。

儒家思想注重人文精神和社会道德规范的涵养,促进了中国古代文化的繁荣发展。

同时,它还建立了一系列优秀的道德建言和行为准则,并成为中国文化中最重要的精神基础之一。

3. 教育领域的影响历史上,儒家思想为中国教育体系的形成与发展作出了巨大的贡献。

在中国千年的教育历程中,儒家思想被认为是教育规范、大师和体制的源头和灵魂。

至今,在中国的教育领域里,仍有着深重且广泛的影响。

三、总结先秦儒学思想深刻影响了中国的文化和社会,它的核心是对道德的关注和推崇,这种思想由孔子等众多思想家碰撞出来,奠定了中国文化的基础和人际关系的基石。

儒学的演变历程儒学不是一成不变的,它经历了产生,发展,衰弱,重振的历史演变.大致说来,在两千多年胡发展史上,儒学演变历经五个时期:(1)先秦儒学原生定位时期. 儒家文化产生于春秋时代,由孔子开创. 孔子在世时首创胡儒家学说并未产生显著的影响. 到战国中后期,由于孟子荀子胡阐扬于发展,遂于墨学一起成为显学. 但客观而论,春秋战国时代思想文化界群星灿烂,产生了一批世界级胡文化巨人,孔子儒学知是灿烂群星中的一颗明星,远没有后世儒学君临天下胡气概,只是在百家争鸣,自由讨论中描绘着自己的发展轨迹,为后来儒学发展奠定胃最初的规模.(2)两汉儒学经学化时期.秦汉时期,中国历史发生了重大的转折与变化: 统一的封建专制主义国家初步形成,思想文化由白虑而一致,殊途而同归; 自汉武帝采纳董仲舒的贤良政策,实行罢黜百家,独尊儒术之后,儒学被定于一尊,成为封建地主阶级的正统学说,意识形态,原本于诸子平起平坐的儒学,因此平步青云,被尊为经学,并被蒙上了神秘的色彩.由于经学世不能批判,不能超越,只能崇拜的,儒学在漫长的历史发展史中失去的竞争对手,从而也失去了生存危机和创新动力. 更为严重的是,罢黜百家,独尊儒术破坏了文化生态环境,剥夺了学术争鸣的自由,中国思想文化变得暗淡无光,儒家思想将难以由新的更高的发展.(3)魏晋至隋唐儒释道三教合流时期. 汉末三国初,经学衰微,儒学的地位下降,社会作用弱化.迄至魏晋,以老庄道家思想为骨干的玄学思潮流行, 玄学在调和名教于自然关系的进程中,对儒学形成正面冲击,儒学玄学化成为必然趋势,儒学独尊的局面遂被打破,并使儒学于它的王道理想相背离,儒学陷入困境.(4)宋明儒学理学化时期. 公元960年, 陈桥兵变事件推翻后周, 建立宋朝.由于儒家大一统思想和注重纲常伦理的思想体系适应了巩固中央集权制度的需要,赵氏登基后即非常重视儒学奖励读儒家经典,号令天下百姓要以儒家忠孝为本,儒学地位因此得到空前的提高。

先秦儒学的概念先秦儒学是中国古代哲学的重要学派之一,儒家思想对中国历史和文化发展产生了深远的影响。

先秦儒学主要涵盖了儒家的核心理念、价值观和教育方法等方面内容。

本文将从儒家的起源、根本概念、思想内涵和影响等方面进行阐述。

先秦儒学起源于中国古代的春秋战国时期,儒家学派的创始人是孔子(公元前551年-公元前479年)。

儒学最早的形成和发展可以追溯到孔子所处的社会背景。

当时的中国正经历着战乱和动荡,社会秩序失序,道德风气败坏。

孔子致力于重建社会秩序,通过教育和修身来改善人们的道德品质。

在先秦儒学的体系中,核心概念包括仁、礼、孝、忠、信等。

仁是儒家思想的核心理念,它强调人与人之间的关爱和尊重。

仁是一种道德伦理的原则,它要求个体要以仁爱之心对待他人,秉持博爱、宽容、公正的态度。

礼是指社会规范和行为准则,它规范了人们的行为和礼节。

孝尊敬父母是儒家思想的重要准则,儒家认为孝是一种美德,是对上天、祖先和父母的敬仰与尊重。

忠和信则是儒家要求每个人在言行举止中要忠诚和真实。

先秦儒学的核心思想是关于人的修养和社会秩序的建立。

儒家强调“修身齐家治国平天下”,认为个体修身可以达到外化社会,并最终实现天下大同。

儒家主张通过学习、修身、立心来实现道德修养,通过以身作则来引导他人。

个体修身需要遵循道德规范,塑造良好品质,只有个体修身才能影响他人和社会。

同时,儒家追求至善,强调实践和行为,认为只有通过实践才能使道德理念成为一种行为准则,成为一种习惯和习性。

先秦儒学对后世的影响是深远而广泛的。

儒家的价值观在中国的政治、教育和伦理方面都有重要地位。

在政治方面,儒家思想倡导君子之治,提倡了君权与民主的结合,建立了基于礼治的国家管理和社会秩序。

在教育方面,儒家强调教育的重要性,主张以德育为基础的教育方法,并提出了“三纲五常”的教育准则。

在伦理方面,儒家思想强调个体的自律和道德修养,提倡以德治国,以家庭为基础的伦理关系。

总而言之,先秦儒学是中国古代哲学的重要学派之一,儒家思想对中国历史和文化的发展产生了深远的影响。

简述先秦儒学的内涵

答:(1)仁爱思想:孔子主张"仁者发人",要求统治者为政以德:孟子主张民贵君轻,统治者要爱民,得民心。

(2)强调整体精神和群体意识:在禽家思想中,国家利道、社会利监、民族利监和整体利益,都占有重要地位。

(3)提倡人伦价值:孔子强调"孝梯也者,其为仁之本与",孟子主张"父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有估",这两种思想都强调每个人在社会人伦关系中的地位及其应尽的义务。

)注重社会秩序:孔子主张"君君、臣臣、父父、子子",克已复礼,齐之以礼。

(4)注重道德修养:追求精神境界和理想人格。

伤家把"至"作为最高的道德境界,把"圣人"作为最宪善的理想人格。

(5)强调修养践履的重要性:伤家认为修身、躬行是达到提高道德品质的重要途径。

因此,伤家关注现实致治,具有理性精神。