民族特色建筑

- 格式:docx

- 大小:32.64 KB

- 文档页数:13

贵州传统民族建筑特色贵州是中国少数民族的聚居地之一,这其中包括苗族、侗族、土家族、仡佬族等多个民族。

这些民族在长期的生存和发展中,形成了独特的文化和建筑形式,成为了贵州传统民族建筑的特色。

以下是对贵州传统民族建筑特色的一些介绍。

一、苗族建筑苗族建筑是贵州传统民族建筑中最具代表性的一种,风格独特、精美绝伦。

苗族建筑主要是以土木结构为主,常常选用花岗石、青石、板岩等坚硬材料做柱子和基础,屋面则选用茅草、竹子、木头等材料覆盖。

苗族房屋通常分为三层:一层是柴火房,主要用来存放柴火和粮食;二层是居住区,一般是家庭居住和储物的地方,这里通常设有起居室、卧室、过门厅等;三层又称为“鼓楼”,是苗族建筑中最独特的部分。

鼓楼是苗族人用来打鼓、舞蹈、举办仪式的场所,经常也被用来作为家庭活动的地方。

鼓楼的造型常常精美瑰丽,体现苗族优美的艺术风格。

侗族建筑以木结构为主,具有高度的艺术价值。

侗族房屋通常以四合院为主,四面有房屋环绕,中央是小院子。

侗族房屋的门和窗通常都是木雕或石雕,形式美观大方,雕刻内容通常表现吉祥如意的意象。

侗族房屋的房梁多采用冰山石来制作,横屋梁采用大桶木,形成了独特的木构房屋结构。

这种房屋结构在当地不仅具有很高的实用性,而且在抵御地震方面也具有很高的优势。

土家族建筑通常以青石石墙、石头地台为主,建筑在山地上十分适宜。

土家族房屋通常采用“三开间一进深”的屋式,不仅实用而且造型美观。

土家族建筑的主要特色是墙上或地台上的画境和题诗。

画境和题诗通常表现农村生产、生活、文化习俗等,寓意深厚、意蕴丰富。

土家族建筑的这种特色不仅是艺术表现,更是民族文化的表现。

仡佬族建筑是贵州传统民族建筑中最特殊的一种。

仡佬族居住地多在山区,他们的房屋多以竹木为材料,结构独特之处在于其屋顶是用竹帘挂置而成的,再加上细长的木条,形成了独特的造型。

仡佬族房屋并不像其他民族那样分有几层,而是有多个房间,通常在一个大房子里有几户人家居住。

总结:贵州传统民族建筑具有很多特色,这些特色无不体现出这些民族的文化和生活方式。

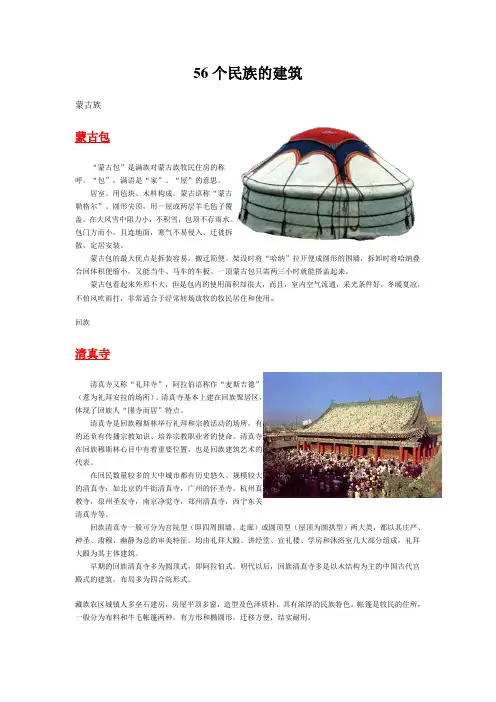

56个民族的建筑蒙古族蒙古包“蒙古包”是满族对蒙古族牧民住房的称呼。

“包”,满语是“家”、“屋”的意思。

居室。

用毡块、木料构成。

蒙古语称“蒙古勒格尔”。

圆形尖顶,用一屋或两层羊毛毡子覆盖。

在大风雪中阻力小,不积雪,包顶不存雨水。

包门方而小,且连地面,寒气不易侵入。

迁徙拆散,定居安装。

蒙古包的最大优点是拆装容易,搬迁简便。

架设时将“哈纳”拉开便成圆形的围墙,拆卸时将哈纳叠合回体积便缩小,又能当牛、马车的车板。

一顶蒙古包只需两三小时就能搭盖起来。

蒙古包看起来外形不大,但是包内的使用面积却很大,而且,室内空气流通,采光条件好,冬暖夏凉,不怕风吹雨打,非常适合于经常转场放牧的牧民居住和使用。

回族清真寺清真寺又称“礼拜寺”,阿拉伯语称作“麦斯吉德”(薏为礼拜安拉的场所)。

清真寺基本上建在回族聚居区,体现了回族人“围寺而居”特点。

清真寺是回族穆斯林举行礼拜和宗教活动的场所,有的还负有传播宗教知识、培养宗教职业者的使命。

清真寺在回族穆斯林心目中有着重要位置,也是回族建筑艺术的代表。

在回民数量较多的大中城市都有历史悠久、规模较大的清真寺:如北京的牛街清真寺,广州的怀圣寺,杭州真教寺,泉州圣友寺,南京净觉寺,郑州清真寺,西宁东关清真寺等。

回族清真寺一般可分为宫院型(即四周围墙、走廊)或圆顶型(屋顶为圆拱型)两大类,都以其庄严、神圣、肃穆、幽静为总的审美特征。

均由礼拜大殿、讲经堂、宣礼楼、学房和沐浴室几大部分组成,礼拜大殿为其主体建筑。

早期的回族清真寺多为圆顶式,即阿拉伯式。

明代以后,回族清真寺多是以木结构为主的中国古代宫殿式的建筑,布局多为四合院形式。

藏族农区城镇人多垒石建房,房屋平顶多窗,造型及色泽质朴,具有浓厚的民族特色。

帐篷是牧民的住所,一般分为布料和牛毛帐篷两种,有方形和椭圆形,迁移方便,结实耐用。

藏族德钦藏族的“土库房”土库房很重视房屋朝向的选择,大门要对林木茂盛的高山,不能对箐沟和庙宇。

房屋一般高三层,通常都贴靠高坎,错一层布置。

18种地域特⾊建筑,⾄少有3种你没听过在新教材《地域⽂化与城乡景观》⼀节,建筑⽆疑是最易于考察的、地域特⾊最显著的景观,这⾥给⼤家总结了全国各地的⼗⼋种特⾊建筑,可以让学⽣开阔视野。

01吊脚楼吊脚楼是苗族、壮族、布依族等族的传统民居,基本特点是正屋建在实地上,厢房往往有部分悬空并靠柱⼦⽀撑,属于半⼲栏式建筑,分布范围:贵州东南、湖南西部、⼴西北部、湖北西部等与⾃然环境的关系:主要是与⼭区地形崎岖、建筑⾯积狭⼩有关,此外还可以起到通风⼲燥、防范野兽和毒蛇的作⽤。

02傣家⽵楼(⾼脚楼)傣家⽵楼是傣族固有的典型建筑,是上下两层的⾼脚楼房。

底层⼀般不住⼈,⽤于饲养家畜、家禽,上层供⼈居住,属于⼲栏式建筑。

分布范围:云南,主要是西双版纳地区。

与⾃然环境的关系:⾼脚是为了阻隔地⾯的潮⽓、空⽓流通便于通风去湿,适应⾼温多⾬的⽓候;此外⽵楼简单易建,还能避开洪⽔和⾍蛇的侵袭。

03⾼台民居⾼台民居是新疆喀什⽼城东北部⼀处建于600多年前的⾼40多⽶、长800多⽶的黄⼟⾼崖上的维吾尔民族聚居区。

与⾃然环境的关系:⾼崖距地⾯三⼗多⽶,居⾼临下,空⽓清新,可免受洪⽔、暴⾬灾害。

04北京四合院北京四合院⼜称四合房,是⼀种传统的合院式建筑,基本格局为⼀个院⼦四⾯建有房屋,从四⾯将庭院合围在中间。

⽂化内涵:体现传统居住观念,正房供长辈居住、厢房供⼦孙居住,等级分明、尊卑有序。

05窑洞窑洞是黄⼟⾼原上的古⽼居住形式,属于“⽳居式”民居的遗存。

分布地区:陕西、⼭西、河南、河北、内蒙古、⽢肃以及宁夏等省与⾃然环境的关系:黄⼟层巨厚,结构紧密且直⽴性强,不易坍塌;黄⼟保温性强,能够使得屋内冬暖夏凉,适应当地的⽓候条件。

06地坑院地坑院也叫天井院,属于地下的窑洞,亦是古代⼈们⽳居⽅式的遗留,被称为中国北⽅的“地下四合院”。

分布范围:河南、⼭西、⽢肃、陕西等与⾃然环境的关系:除了具有窑洞的特点之外,还需考虑到暴⾬乃⾄洪⽔的影响,地坑院建设在黄⼟塬上,⽽且所在地区年均降⾬量⼀般在500毫⽶左右,很少有⼤暴⾬发⽣,⽽且黄⼟塬三⾯都是沟壑,⾬⽔出路通畅,也不会殃及地坑院群。

建筑的民族特色不同与地区的建筑风格建筑是一个国家或地区文化的重要组成部分,不同民族和地区的建筑风格也有着各自独特的特点。

建筑风格是民族文化和地域环境的反映,它承载着历史、文化、社会和地理等多种因素的痕迹。

本文将从民族特色与地区建筑风格的角度探讨建筑之间的差异与联系。

一、民族特色建筑1.中国古代建筑中国是一个有着悠久历史和丰富文化的国家,其建筑风格独具特色。

古代中国建筑注重“天人合一”的理念,追求与自然的和谐相融。

典型代表有故宫、长城和寺庙等建筑。

它们通常以传统的黄色琉璃瓦、木结构和雕刻为特点,展现出中国古代建筑的庄重和典雅。

2.日本传统建筑日本传统建筑强调简约、谦逊和精致的特点。

其中最具代表性的是日式庭院和茶室。

日本建筑通常使用天然材料,如木材和竹子。

它们融入了禅宗和和风文化的思想,追求内在的平静与和谐。

3.印度宗教建筑印度的宗教建筑非常独特,充满了繁复的细节和装饰。

它们通常是多层次的,拥有华丽的尖顶和彩色的壁画。

印度教寺庙和佛教塔是最典型的代表,它们展现了宗教信仰在建筑中的融合。

二、地区建筑风格的多样性1.欧洲建筑欧洲拥有丰富多样的建筑风格,每个国家和地区都有独特的特点。

希腊和罗马的古代建筑影响着整个欧洲,尤其是古典主义和新古典主义建筑。

法国的巴洛克和洛可可风格强调奢华和装饰性,而德国的包豪斯建筑则追求功能性和现代性。

2.亚洲建筑亚洲建筑包括东亚、西亚和南亚的各种风格。

东亚的寺庙、宫殿和园林以其对称、简洁和自然的特点而闻名。

西亚的伊斯兰建筑注重装饰和几何图案,而南亚的建筑则展现了摩尔人和葡萄牙殖民的痕迹。

三、建筑特色的差异与联系不同民族和地区的建筑风格虽然有着明显的差异,但它们也存在着一些联系和相互影响。

首先,这些建筑风格都受到了本土文化和环境的影响。

无论是中国古代建筑还是日本传统建筑,都体现了东亚文化的传统和价值观。

其次,一些建筑风格在历史上相互交流和融合。

例如,中国古代建筑对日本的寺庙和茶室产生了重要影响。

民族特色建筑民族特色建筑是各个民族独具特色的建筑形式,它们反映了民族文化的独特魅力和历史传承。

这些建筑代表了一个地区的风貌和特点,也是民族精神和认同的象征。

在本文中,我们将探讨几种具有代表性的民族特色建筑,包括中国的传统建筑、印度的宫殿建筑以及北欧的木屋建筑。

中国的传统建筑是世界上最具特色的建筑之一。

它们以其独特的工艺和建筑风格闻名于世。

中国传统建筑包括宫殿、庙宇、园林等。

其中最著名的是北京的故宫和苏州的拙政园。

故宫是中国古代帝王的宫殿,也是世界上保存最完整的宫殿建筑之一。

它以其宏伟的规模和细腻的装饰而闻名。

拙政园是中国古代私家园林的代表作品,它以其精美的园林设计和精湛的建筑工艺而闻名于世。

中国的传统建筑注重天人合一的理念,建筑师在设计过程中注重与自然环境的融合,使建筑与周围的景色相得益彰。

印度的宫殿建筑也是具有浓厚特色的民族建筑之一。

印度的宫殿建筑以其绚丽多彩的装饰和壮丽的规模而闻名。

其中最著名的是泰姬陵。

泰姬陵是印度著名的世界遗产,也是一座纪念性建筑。

它以其华丽的白色大理石建筑和精美的花纹装饰而著称。

它是一座为了纪念皇室女性而建造的陵墓,也是一座代表了悲剧爱情故事的象征。

印度的宫殿建筑通常以巨大的规模和精美的装饰为特点,展示了印度文化的繁荣和壮丽。

北欧的木屋建筑是具有独特风格的民族建筑。

北欧地区的木屋建筑以其朴素的外观和实用性而闻名。

这些木屋通常由木材建造,外观简洁,但内部舒适温暖。

北欧的木屋建筑在历史上经受了时间和自然环境的考验,并成为北欧民族文化的象征。

挪威的斯达维兰尔斯教堂是一座著名的木屋建筑,它以其特殊的斜坡屋顶和精美的木雕装饰而闻名。

这座教堂不仅是宗教场所,也是挪威文化传统的象征。

以上是几种具有代表性的民族特色建筑的简要介绍。

它们体现了不同民族文化的独特魅力和历史传承。

这些建筑不仅令人惊叹,也深深地吸引着人们的目光。

它们是一个地区的重要风景,也是民族文化瑰宝的体现。

通过欣赏和学习这些民族特色建筑,我们可以更好地了解和欣赏不同民族的文化,促进文化交流与发展。

云南是中国少数民族最为集中的省份之一,拥有丰富多样的民族文化。

以下从多个方面详细介绍云南少数民族的文化特点:一、民族建筑白族的三坊一照壁:白族的房屋多采用白色石灰墙,内部有三开间,正面设有一个照壁,具有浓郁的地方特色。

彝族的土掌房:彝族的房屋多为夯土建筑,结构简单但十分坚固,适应山地气候。

傣族的竹楼:傣族传统住宅以竹子为主要建筑材料,多为两层,下层空出,上层住人,既防潮又防野兽。

二、民族服饰彝族:彝族妇女的服装多为宽边大袖的左衽衣服,胸襟、背肩、袖口上常绣有各种花纹图案,镶嵌银泡。

纳西族:纳西族女子上身着长过膝盖的大褂,下着长裤,披“披星戴月”羊皮披肩,既美观又实用。

白族:白族男子常穿蓝色长袍,女子则穿色彩鲜艳的上衣和长裙。

三、语言文字多语种环境:云南25个少数民族中,除回、水、满 3 个民族使用汉语文外,其他 22 个少数民族使用 26 种语言,14 个民族使用 22 种文字。

纳西族东巴文:东巴文是纳西族创造和使用的一种象形文字,已有上千年历史。

彝族文字:彝族有自己的传统文字,其十月太阳历与玛雅文明相媲美。

四、音乐舞蹈芦笙舞:彝族、苗族等民族都有芦笙舞,这种舞蹈动作优美,常在节日、婚礼等场合展示。

傣族孔雀舞:孔雀舞是傣族最具代表性的舞蹈之一,舞者通过手势和脚步模仿孔雀的动作。

纳西古乐:纳西古乐保存了许多唐宋元明时期的古老音乐曲目,被誉为“音乐活化石”。

五、传统节日彝族火把节:每年农历六月二十四日,彝族人民点燃火把庆祝丰收和祈福,活动包括篝火晚会、火把舞等。

傣族泼水节:泼水节期间人们互相泼水以示祝福,祈求来年丰收和幸福。

白族三月街:三月街是白族的传统节日和集市,人们会进行赛马、歌舞表演和文化商品交流。

六、宗教信仰多元宗教共存:云南是中国宗教类型最多的省份,佛教、道教、基督教、伊斯兰教以及各种原始宗教信仰共存。

藏族藏传佛教:云南的藏族主要信仰藏传佛教,宗教活动如转经、祈祷非常普遍。

纳西族东巴教:东巴教是纳西族特有的一种宗教信仰,结合了多种文化和宗教元素。

各民族的建筑土家族:史书记载:“穴居多在高处,土层较厚,多在北方;巢居多在低处,地面湿润,多在南方。

”巢居是干栏建筑的早期形态,多现于长江流域以南地区的河姆渡等原始文明中。

由于湘西气候湿热,森林植被资源丰富,居住在这里的土家族先民们为了防湿热和避开野兽虫蛇,选择了干栏式建筑作栖居之巢。

蒙古族:蒙古包呈圆形,有大有小,大者,可纳20多人休息;小者,也能容10几个人。

蒙古包的架设很简单,一般是在水草适宜的地方,根据包的大小先画一个画圈,然后沿着画好的圆圈将“哈纳”(用2.5米长的柳条交叉编结而成)架好,再架上顶部的“乌尼”(长约3 .2 米的柳条棍),将“哈纳”和“乌尼”按圆形衔接在一起绑架好,然后搭上毛毡,用毛绳系牢,便大功告成。

一户牧民就算在草原上安家落户了。

回族:宁夏回族穆斯林民居大致可分为两类,一类是黄土建筑——窑洞式,另一类是砖石土木结构住房。

苗族:苗族居住房屋基本相同,正屋大体上是三开间一幢,较富裕者则五开间为一幢。

大门开在中间一间的二柱之间,成“凹”字形。

大门之内为堂屋,左右两开间又各隔成两间。

右边里边的小间,是主人夫妇卧室,外间安火塘,左边一间的房间为儿女住房。

厕所、猪牛圈设在正房之侧。

有条件的人家还在正房前侧左右两边设偏厦。

偏厦之上住人,其下一边安谷仓,一边安厕所及猪牛圈。

傣族:傣族居住在云南南部和西南,信奉上座部佛教,又称小乘佛教,建筑以佛寺和佛塔的成就最高,也最有特色。

藏族:藏族农区城镇人多垒石建房,房屋平顶多窗,造型及色泽质朴,具有浓厚的民族特色。

帐篷是牧民的住所,一般分为布料和牛毛帐篷两种,有方形和椭圆形,迁移方便,结实耐用。

高山族:高山族的住所,依建屋造房原料区分,可以分为木屋、竹屋、茅屋、石屋和草顶地下房屋五类。

纳西族:民居大多为土木结构,比较常见的形式有以下几种:三坊一照壁、四合五天井、前后院、一进两院等几种形式。

怒族:怒族的民居均为下部架空的干栏式建筑。

原因有以下几点:一是因受生产力的制约,他们只好用长短不一的木桩或石头将居住面架成水平面,这比起平整地基来既省时又省力。

中国各民族的住房建筑特色中国是一个多民族聚居的国家,拥有丰富多样的文化和建筑传统。

每个民族都有其独特的住房建筑特色,通过不同的建筑风格、结构和材料展现出各自的民族特色。

本文将对中国各民族的住房建筑特色进行探讨和介绍。

一、汉族传统住宅汉族是中国最大的民族群体,其住宅建筑有着悠久的历史和丰富的建筑风格。

在古代,汉族住宅多以庭院式建筑为主,以四合院为代表。

四合院围绕中心庭院布局,有前后左右四个翼房,整体构成一个封闭的空间。

四合院注重空间布局和庭院景观的形成,给人一种宁静和谐的感觉。

二、藏族传统住宅藏族是中国西南地区的主要民族之一,其传统住宅被称为“藏式建筑”。

藏式建筑注重与自然环境的融合,以适应高原气候和地理条件。

藏式建筑多采用木结构,墙体采用石块等材料砌筑而成,具有很强的隔热保温性能。

在外观上,藏式建筑多采用白墙红柱的颜色搭配,装饰着精美的图案和彩绘,呈现出独特的艺术风格。

三、维吾尔族传统住宅维吾尔族主要分布在中国的新疆地区,其传统住宅被称为“乌孜别克式建筑”。

乌孜别克式建筑以砖木结构为主,外墙多采用夯土墙,屋顶采用瓦片覆盖。

乌孜别克式建筑的特点是风格独特、造型奇特、装饰精美。

建筑物通常由多个独立的房间组成,每个房间都有单独的出入口,形成一个相对独立的生活空间。

四、壮族传统住宅壮族是中国南方的一个少数民族,其传统住宅以“木楼”为代表。

木楼多为三层或四层,采用木结构,楼层之间通过楼梯相连。

木楼的外墙多用竹瓦或木瓦覆盖,窗户和门窗装饰精美。

木楼的设计注重通风和采光,同时还能抵御台风和雨水的侵袭。

壮族木楼不仅是居住的场所,也是壮族文化和艺术的展示。

五、哈尼族传统住宅哈尼族主要分布在中国的云南地区,其传统住宅是著名的“土楼”。

土楼是由土坯砌筑而成的多层建筑物,外墙斜坡状,上层较大,下层较小。

土楼的设计灵感来源于自然界,形状独特,结构稳固。

土楼内部分为不同的房间,可供多户人家居住。

土楼是哈尼族世居千年的象征,也是中国传统建筑中的瑰宝。

贵州传统民族建筑特色

贵州作为中国西南地区的一个重要省份,拥有丰富的民族文化资源,其中民族建筑是贵州文化的重要组成部分。

贵州的传统民族建筑特色独具魅力,体现了当地民族文化的精髓和智慧。

这些建筑不仅是生活的载体,更是艺术的表现,它们融合了地域特色、民族习俗和自然环境,展现出了独特的魅力。

贵州的传统民族建筑主要包括侗族风雨桥、苗族吊脚楼、布依族风雨廊桥等,这些建筑都体现了当地民族对自然环境的深刻理解和对生活智慧的传承。

下面就让我们来一一了解贵州传统民族建筑的特色和魅力。

一、侗族风雨桥

侗族风雨桥是侗族人民智慧的结晶,它是侗族文化的象征之一,也是侗族建筑中的瑰宝。

侗族风雨桥主要分布在贵州省黔东南苗族侗族自治州、贵阳、遵义等地。

这些风雨桥以木结构为主,利用榫卯相扣的原理建造而成,没有使用一颗铁钉和一根铁索,被誉为“活節工程”和“木构建筑的明珠”。

侗族风雨桥的建造既解决了民族移民活动的交通问题,又为当地人民提供了休憩、庇护的场所。

桥上设有亭台楼阁,让人在桥上行走既能避雨防晒,又能观赏风景。

这些风雨桥不仅是交通的便利工程,更是当地人们行走、聚会、娱乐、竞技的场所,是侗族社会生活的重要组成部分。

侗族风雨桥还承载着侗族人民的历史文化和风俗习惯,体现了侗族人民对自然环境的敬畏和对生活智慧的传承。

这些风雨桥优雅的外形、巧妙的结构和丰富的文化内涵,使其成为贵州传统民族建筑的瑰宝。

二、苗族吊脚楼

苗族吊脚楼的建造充分考虑了山区气候、地质和民族生活习惯,为当地人民提供了理想的居住环境。

这些吊脚楼不仅能防潮防潦、防火防兽,还能隔冷遮阳,是苗族人民居住的理想之所。

客家围屋:客家人崇尚圆形,认为圆是和平\幸福\安宁的象征.傣家竹楼:结构简单,款式大方,设计独特.陕北民居:窑洞,在山里打洞住宿,据说冬暖夏凉.新疆少数民族的住房可以说千姿态,样式繁多,不过总的来说可以分为两大类:一咱是牧区的房屋,另一种是农区的房屋牧区的房屋大都以毡房为主,也有木为房,这要和他们生活有密切的关系。

这种房子便于搬迁,拆装方便,很适于牧民。

哈萨克族民居:哈萨克的毡房大多已有两千年的历史了,房屋高约三米,占地面积约二三十平方米左右,周是环形毡墙,上面是圆形的屋顶,毡房的骨架是戈壁滩上的红柳木做的,牧区的哈萨克一年至少搬家十几次,降冬季外,其他三季都用毡房,毡房盖的十分快两个小时就可盖好,所以很受当地牧民喜爱。

锡伯族民居:锡伯族的住房比较多,兼游物民族和农区特色,他们有帐篷草房,马架子,正房等。

现在锡伯族人多住正房,这种游牧房顶大都有一个“气眼”。

住宅一般是三间,东边称东屋,西边称西屋,中间为外屋,东西住人,外屋做饭、院子内的东、西侧有圆形或长方形的小仓库,储备粮食等物品。

塔吉克族民居:塔吉克族住在世界的帕米尔高原,住屋比较矮小,入内必须躬身,大都建在地势较高的地方,建筑材料多用石块和草皮,屋顶用树枝,麦草再压上泥,墙厚而坚,房子四周均有围墙,围墙内有一间较大的房子称“赛然衣”,另外还有畜棚和库房。

“赛然衣”内部分上下左右,上处为做饭和放炊具的地方,下处放置其他用品,左右是住房重庆依山而建、两江环抱。

由于地势的缘故,所有的建筑都需沿着山坡依次建造。

说到重庆人的“房”,就不能不说到闻名遐迩的特色建筑--吊脚楼。

由于长江、嘉陵江横跨城区,造就了两江四岸。

因此,重庆的江边沿山坡处,到处都有几根杉杆撑着的一间间四四方方的木楼,这就是吊脚楼。

吊脚楼作为重庆地区独有的传统民居形式,最早可追溯到东汉以前。

目前,重庆市内保留的吊脚楼民居群,多数修建于20世纪三四十年代以后。

老重庆人都不会忘记,临江门、石板坡、化龙桥、厚慈街、川道拐等那些颇具西南地区民居特色的吊脚楼。

客家围屋:客家人崇尚圆形,认为圆是和平\幸福\安宁的象征.傣家竹楼:结构简单,款式大方,设计独特.xx民居:窑洞,在山里打洞住宿,据说xx.新疆少数民族的住房可以说千姿态,样式繁多,不过总的来说可以分为两大类:一咱是牧区的房屋,另一种是农区的房屋牧区的房屋大都以毡房为主,也有木为房,这要和他们生活有密切的关系。

这种房子便于搬迁,拆装方便,很适于牧民。

哈萨克族民居:哈萨克的毡房大多已有两千年的历史了,房屋高约三米,占地面积约二三十平方米左右,周是环形毡墙,上面是圆形的屋顶,毡房的骨架是戈壁滩上的红柳木做的,牧区的哈萨克一年至少搬家十几次,降冬季外,其他三季都用毡房,毡房盖的十分快两个小时就可盖好,所以很受当地牧民喜爱。

锡伯族民居:锡伯族的住房比较多,兼游物民族和农区特色,他们有帐篷草房,马架子,正房等。

现在锡伯族人多住正房,这种游牧房顶大都有一个“气眼”。

住宅一般是三间,东边称东屋,西边称西屋,中间为外屋,东西住人,外屋做饭、院子内的东、西侧有圆形或长方形的小仓库,储备粮食等物品。

塔吉克族民居:塔吉克族住在世界的帕米尔高原,住屋比较矮小,入内必须躬身,大都建在地势较高的地方,建筑材料多用石块和草皮,屋顶用树枝,麦草再压上泥,墙厚而坚,房子四周均有围墙,围墙内有一间较大的房子称“赛然衣”,另外还有畜棚和库房。

“赛然衣”内部分上下左右,上处为做饭和放炊具的地方,下处放置其他用品,左右是住房重庆依山而建、两江环抱。

由于地势的缘故,所有的建筑都需沿着山坡依次建造。

说到重庆人的“房”,就不能不说到闻名遐迩的特色建筑--吊脚楼。

由于长江、嘉陵江横跨城区,造就了两江四岸。

因此,重庆的江边沿山坡处,到处都有几根杉杆撑着的一间间四四方方的木楼,这就是吊脚楼。

吊脚楼作为重庆地区独有的传统民居形式,最早可追溯到东汉以前。

目前,重庆市内保留的吊脚楼民居群,多数修建于20世纪三四十年代以后。

老重庆人都不会忘记,临江门、石板坡、化龙桥、厚慈街、川道拐等那些颇具西南地区民居特色的吊脚楼。

重庆的吊脚楼具与众不同的特色,正如川中名士李调元的佳句:“两头失路穿心店、三面临江吊脚楼。

”背靠高山,面向江水,正是重庆吊脚楼的独到之处,是最美丽的地方。

记得儿时记忆中的吊脚楼,傍晚,夕阳西下,金色柔和的阳光照在高低错落、起伏跌宕的楼房上,加之点点灯火,远望看去:山坡上,有时明亮,有时眩目,有时隐约,恰似一幅流动山水写意画,浓淡暗明;江水中,波光粼粼,宛若珍珠,一组组闪烁的光芒连接两岸,浇活整座城市。

重庆的吊脚楼是巴渝的文化遗产。

如今,大片的吊脚楼已不复存在,吊脚楼作为山城特色的巴渝民居已逐步形成了独特的吊脚楼文化,是繁华城市中的一道美丽的风景线。

石板坡旧房改造,洪崖洞城市阳台等等,无不体现出重庆吊脚楼的魅力和文化。

木条变成了条石,竹墙变成了砖壁,飞檐斗壁雕龙画凤,犹如镶嵌在现代化都市脖子上的一串项链,放射出一道道闪亮光芒。

这些建筑,或依附悬崖,或临坎吊脚,有“凌空飞绝壁”之感,犹如一座人文艺术博物馆,构成了婀娜多姿的山城重庆独特的民居风貌,充分展现了重庆人的智慧,使巴渝特有的古老建筑得到合理保护,历史文化和风土人情在现代生活中得到有效延续与传承。

重庆石板坡吊脚楼是重庆吊脚楼群保存较好的,现在又修葺一新.虽然现在的年轻人不能体会他的意义,但一些老年人却会对他倍感亲切。

拉祜族建筑特色-桩上竹楼拉祜族住所,多依山而建盖在幽竹丛林深处,树林繁茂的山头或山腰上。

建筑上大致分为两类:一类是落地式的茅屋,一类是桩上竹楼。

拉祜族的住房一般有三间,中间一间为客房,进门右方墙角就是神龛。

僳僳族建筑——木楞平板房山区,多数村庄座落在山腰。

房屋结构大致分两类:一是木质结构,房屋的“网壁”用xx一、二丈的木料垒成,上覆木板;二是竹木结构,先在选好的房基上竖立二、三十根木桩,上铺一层木板,四壁以篱笆围成,顶盖茅草或木板。

这房屋的中央设一个大火塘,全家老幼都围着火塘吃饭睡觉。

过去他们很少有被盖,到了深夜被冻醒时,再往火塘内加上几块柴,吹燃火,又继续睡觉。

盖房时,若主人备料不全,本家族的人或本村的人都会自动帮助凑足。

盖房这天,他们采取协作方式,即全村人停止生产,一齐帮助盖房。

按照习惯,也须在当天建成,否则认为不吉。

这里的僳族人盼房屋门上,常常挂着几个牛骨头,表示这家人擅长狩猎,并且是富裕的象征。

挂的牛头骨头越多,就越表示勇敢和富有。

迪庆境内僳僳族住房以木楞平板房和土墙平板为主,一般都为三间平房,中间设有火塘,左右两间为储藏室及寝室。

住房对面为畜厩。

现在,有的僳僳族仿照汉、纳西、藏等民族的房屋建筑结构,别具风格。

苗族主要建筑形式:吊角楼由于长期分散居住,形成了不同地区各自的特点,房屋多系木结构,以瓦、杉皮或茅草等盖顶,山区多为吊脚楼;昭通等地则住长形茅草房或以树干交叉搭成的“杈杈房。

苗族多居住在山区,住房多以树栅为墙,削树皮为壁,编时为瓦,或以士善墙,竹片或木片做瓦,内分卧室、厨房和畜厩,摆设简单。

部分苗族居住在坝区,住房亦有水土结构的瓦房,内分三室,左右室各设一侧门,中室设大门,亦即正门。

在部分苗族中,正门一般不得随便出入,凡家中遇有婚丧嫁娶或祭把等活动,方能由正门出入。

壮族建筑——半干栏式居住在坝区和城镇附近的壮族,其房屋多为砖木结构,外墙粉刷白灰,屋檐绘有装饰图案。

居住在边远山区的壮族,其村落房舍则多数是土木结构的瓦房或草房,建筑式样一般有半干栏式和全地居式两种。

干栏,也叫木楼、吊脚楼。

壮、侗、瑶、苗、汉都有。

多为两层。

上层一般为3天间或5开间,住人。

下层为木楼柱脚,多用竹片、木板镶拼为墙,可作畜厩,或堆放农具、柴火、杂物。

有的还有阁楼及附属建筑。

一般干栏都依山傍水,面向田野,前景开阔,采光也好。

一个寨子一个群落,整体肜去,既雄伟又壮观。

有些村寨,家家相通,连成一体,就像一个大家庭。

居室格局,各族自有特点。

龙胜县龙脊乡壮族干栏,以神龛为中心,神龛后面,居中是家公住房(以女主人为中心),左角是家婆住房,有小门与家公房相通。

主妇房在右角。

丈夫房在厅堂右侧外。

客房在前庭左角,姑娘房在右角楼梯旁,便于她们与小伙子们交往。

这种布局的最大特点,是夫妻异室,沿袭了古俗。

现在的干栏,内部结构略有变化,但基本格局不变。

哈尼族主要建筑——蘑菇房哈尼族创建村落时,村址的选择必须具备茂密的森林、充足的水源、平缓肥沃的山梁等垦殖梯田不可缺少的条件。

从建筑形式来看,哈尼族建筑包括茅草房、蘑菇房、封火楼、土掌房、千脚落地的干栏房、土司政权的衙署建筑、一正二厢三合院瓦房以及现代的钢筋混凝土结构房等几种类型。

其中,蘑菇房是哈尼族传统文化底蕴最深厚的建筑样式。

梯田、蘑菇房、寨神林、棕林、竹林、茶园、寨门、磨秋场和水碾,既是哈尼族蘑菇山寨的基本景观,又是尚待开发的全世界独一无二的旅游资源。

元阳县胜村一带的哈尼山寨和梯田,已被列为云南省级风景名胜区。

哈尼人的住房,一般正房中间有一大间为堂屋。

在版纳地区,堂屋东面一间为家长的卧室,卧室内设有祭祖处。

哀牢山、无量山区哈尼族的寨房因各地地理、经济及环境民族的不同而有茅草房、土掌房、石灰房、瓦房几种式样。

哈尼族的蘑菇房状如蘑菇,由土基墙、竹木架和茅草顶构成。

屋顶为四个斜坡面。

房子分层:底层关牛马堆放家具等;中层用木板铺设,隔成左、中、右三间,中间设有一个常年烟火不断的方形火塘;顶层则用泥土覆盖,既有防火,又可堆放物品。

蘑菇房玲珑美观,独具一格。

即使是寒气袭人的严冬,屋里也是暖融融的;而赤日炎炎的夏天,屋里却十分凉爽。

以哈尼族最大的村寨红河州元阳县麻栗寨最为典型。

纳西族传统建筑——木楞房木楞房是纳西族传统的住房形式。

以圆木为材料,平齐长度,两端砍出接口,首尾相嵌,构成四面墙体。

然后再架起檩条,铺上木片瓦,压上石块,在墙体圆木间的缝隙抹上牛粪或泥,以避风寒。

泸沽湖畔的木愣房多由四排房屋组成大小不等的四合院,正房是家人就餐、起居、储存粮食和杂物的地方,左边是经堂,右边是畜厩,对面是一幢两层楼的房屋,楼上分为若干间小屋,是成年男女与“阿夏”(情人)偶居的地方。

明代始,丽江已出现宏伟壮观的瓦房建筑,徐霞客在游记中详细记述了它的规模。

清代,随着社会经济文化的发展,汉、白、藏等民族的建筑技术、风格不断被吸收,“三房一照壁”、“四合五天井”土木或砖木结构的瓦房,在城镇和坝区及河谷地带的农村流行起来。

满楼是汲取藏族建筑风格特点的另一种民居,在永宁、三坝较为普遍。

另一种传统的民居井干式木楞房,在山区还较多地保留着。

大研镇古城,典型地反映了纳西族博采众长形成自己民族风格的建筑艺术,于1997年2月4日列入联合国的《世界文化遗产名录》。

傣族民居——干栏式建筑傣族民居分为干栏式建筑、地面建筑、土掌房三种。

干栏式建筑主要分布在西双版纳全境和德宏州的瑞丽,遮放坝子。

干栏式住房以竹术为材料,木材作房架,竹子作檩、掾、楼面、墙、梯、栏等,各部件的连接用榫卯和竹蔑绑扎,为单幢建筑,各家自成院落,各宅院有小径相通。

房顶用草排或挂瓦。

瑞丽的干栏式建筑体现出较高的水平。

地面建筑主要为芒市、盈江等地采用,为土墙平房,因受汉族影响,已不是傣族固有的住宅形式。

土掌房,是居住在红河流域地区的主要住宅形式,大量分布于云南中部和东南部地区。

土掌房以木梁柱和土墙承重土质平顶,形成一个长方体或正方体,因地势建成二、三层的土楼,层层垒进,呈阶梯形,有天井、楼层,一般居家拥有十数间房屋,平顶上可凉牺粮食或堆放农具。

土掌房建造容易,冬暖夏凉,特别适合于干热河谷地带的气候。

景谷傣族住土木结构平房,房顶不高,用茅草或瓦覆顶。

分中堂,左右两厢。

中堂置三角火塘,为煮饭、会客之处。

左厢房为长辈卧室,右厢房为子女卧室。

孟连傣族为干栏式竹楼。

白族建筑——“三房一照壁”白族的住宅,因各地区的自然环境和技术水乎不同,创造出多种多样的房屋形式。

高寒山区的白族人民多居住单间或两间相连的“垛木房”或“竹篱笆房”。

坝区白族人民多住土木结构的瓦房。

其布局则采取“三房一照壁”和“一正两耳”或“四合五天井”等形式,院落宽敞,阳光充足。

多数人家还设有花坛,种植山茶、石榴、挂花、香橡等花木,花草芬劳四溢,环境优美舒适。

白族人民十分重视照壁、门楼的建筑。

照壁用白灰粉刷,由名人题写“万紫干红”、“旭日东异”或“福”、“寿”等象征吉祥如意的大宇。

四周山墙也一样彩画着各种山水、花鸟、虫鱼图案,每个角落的装饰都很讲究,给人以生动活泼、均匀对称、和谐优美的感觉。

面富于独特风格的门楼,其建筑装横更倾注了白族人民的艺术智慧。

一般都是斗拱重叠,飞搪串角,附以泥塑、木雕、石刻、凸花青砖、大理石等组合的立体图案,。

其造型之优美,结构之严谨,可与内地殿阁婉美。

许多门扇是由钱空三层的花、鸟、虫、鱼、人物等以及浮雕图案所组成,显得玲现剔透、精巧优美。