腹针

- 格式:docx

- 大小:453.99 KB

- 文档页数:5

腹针疗法及常用腹针处方介绍

腹针疗法是由薄智云教授发明的无痛或微痛而又高效的新针法。

以脐带为核心的系统是全身最早的调控系统和全身营养的供给系统,按照中医理念可称为先天经络系统。

薄智云教授1993年在《北京中医》上发文认为腹部存在着先天经络,提出“以神阙为核心的大腹部还拥有一个被人们忽略的全身高级调控系统”。

先天经络系统的提出完善了经络系统理论,为针灸学科的发展提供了许多宝贵的临床资料和理论的依据,促进了学科的发展。

如今腹针疗法已成为能够满足时代需要的无痛、安全、高效、快捷的,具有广泛适应症的治疗慢性病、疑难病的新方法。

本文从腹针疗法的原理、特点、治疗范围、针具介绍、取穴方法、针刺方法、禁忌症、注意事项、基本处方等几个方面对腹针疗法进行了详细介绍,并附16个常见病的处方选穴,供大家参考使用。

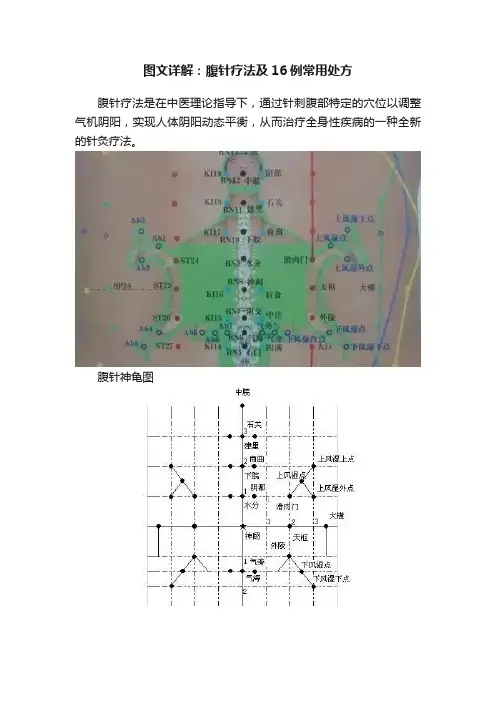

图文详解:腹针疗法及16例常用处方腹针疗法是在中医理论指导下,通过针刺腹部特定的穴位以调整气机阴阳,实现人体阴阳动态平衡,从而治疗全身性疾病的一种全新的针灸疗法。

腹针神龟图原理:它以中医理论为指导,其精华是以腹部的神阙为调控系统,提出人之先天,从无形的精气到胚胎的形成,完全依赖于神阙系统。

从中医的角度来看,腹部不仅包括了内脏中的许多重要的器官,而且还分布着大量的经脉,气血向全身输布,也是审察症候,诊断、治疗疾病的重要部位。

因此其治疗内脏疾病和慢性全身疾病疗效显优势。

其治疗体系为以腹部的肚脐为中心进行调控,因为人在出生前,脐带是维系生命的纽带,人体的生长发育所需的营养依赖于脐带的输送。

腹部又是五脏六腑会聚的地方,所以采取腹部穴位治疗可调整全身的经络,而达到治疗全身疾病的目的。

特点:1. 理论上创立了先天经络学说(理论)2. 临床上发明了“神龟图”3. 方法上体现了中医防治疾病精髓,脏腑经络局部同时并举4. 使用上无痛、安全、有效成为腹针疗法一大特色,患者乐于接受5. 取穴上突出规范化操作特点治疗范围:该疗法治疗范围广,涉及病症多,过敏性鼻炎、痛风、哮喘、椎管狭窄、强直性脊柱炎、高血压、糖尿病、失眠、抑郁症、耳鸣、耳聋、胆囊炎、胰腺炎、中风后遗症、黄褐斑、青春痘、面神经麻痹、面肌痉挛、帕金森、肥胖症、阳痿、胃肠疾患、肠易激综合征、长期便秘、反复口腔溃疡、儿童假性近视、痛经、闭经、月经不调、子宫肌瘤、乳腺增生等妇科疾患、颈腰椎膝踝关节痛、坐骨神经痛、肩周炎、网球肘、偏头痛、带状疱疹后遗痛等绝大多数疼痛病症均有显著疗效。

针具:腹针针具根据针具的不同直径分为A、B、C三类,分别为Φ0.22mm、Φ0.20m m、Φ0.18mm;每类中又根据针具的不同长度分为I型、II型、III型,分别为50mm、40mm、30mm。

基本技术:腹针取穴方法1、腹部分寸的标定:骨分寸取穴法。

上腹部分寸的标定:中庭穴至神阙穴确定为8寸。

中医腹针跟师笔记内容中医腹针是一种特殊的针灸疗法,主要通过在患者腹部特定穴位进行刺激,调整体内气血运行,达到治疗疾病的目的。

作为一位中医腹针的创作者,我将在本文档中分享我对中医腹针的学习笔记和经验总结。

2. 腹针的原理中医腹针基于中医学理论,认为腹部是人体重要的气血活动区域,与五脏六腑有着密切的联系。

通过在特定的腹部穴位刺激,可以调节人体的阴阳平衡,促进脏腑功能的正常运行。

3. 腹针的应用范围中医腹针适用于多种疾病的治疗,包括消化系统疾病、妇科疾病、呼吸系统疾病等。

在临床实践中,我发现腹针对于痛经、胃痛、便秘等慢性疼痛和功能障碍具有显著的疗效。

4. 腹针的操作步骤进行腹针治疗需要掌握一定的技巧和操作步骤。

首先,对患者进行综合辨证,确定治疗的穴位和手法。

其次,进行针前准备工作,包括消毒腹部皮肤、选择合适的针具等。

然后,通过把握针锋角度和深浅,准确刺入穴位进行刺激。

最后,进行针后处理工作,包括去除针具、按摩穴位等。

5. 腹针的注意事项在进行腹针治疗过程中,需要注意以下几点。

首先,操作时要注意卫生和无菌操作,避免感染。

其次,要根据患者的具体情况调整针刺的力度和时间,不能过度刺激造成不适。

另外,对于孕妇、心脏病患者等特殊人群,要谨慎使用腹针。

6. 腹针的疗效评估对于每一次腹针治疗,都需要进行疗效评估。

主要通过观察患者的症状变化、体征改善和问诊反馈等来判断治疗效果。

同时,要和患者保持良好的沟通,听取其对治疗效果的反馈,及时调整治疗方案。

中医腹针是一种独特而有效的治疗方法,在临床实践中得到了广泛应用。

作为文库文档的创作者,我希望通过分享我的笔记,让更多的人了解和学习腹针的知识和技巧。

希望此文档能够对中医腹针的学习和研究提供一定的帮助。

论腹针及其与传统针法的差别腹针是一种新型的针灸技术,它基于传统的针灸理论和技术,并结合了现代科技,成为了一种既安全又有效的治疗方法。

腹针与传统针法相比,在治疗效果、穴位选择及操作技巧等方面有着不同之处。

首先,腹针在治疗效果方面具有独特优势。

在传统针法中,针灸治疗通常选取经络及关键穴位进行针刺,以达到调整身体平衡、促进再生和治疗疾病的目的。

而腹针则可以通过刺激人体腹壁上的神经、血管和器官,调节内分泌和神经系统,达到治疗各种疾病的效果。

腹针能够作用于肝、胃、肾、肺等脏器,调节胃肠功能、调整血糖水平、降血压、促进代谢、降低血脂、减缓神经衰弱等症状。

这种综合治疗效果使腹针在许多常见疾病的治疗中显示出了优异的疗效。

其次,腹针在穴位选择方面也有所不同。

传统针灸治疗通常选择维持人体平衡的关键穴位进行针刺。

而腹针则可以选择腹壁上有关指定脏器的穴位,目的是更精确地刺激腹腔内的器官和神经系统,以达到治疗各种疾病的效果。

腹针的这种定位选择使得其针刺穴位更加精准,效果更明显。

最后,腹针在操作技巧方面也有所不同。

传统针灸操作是需要有充足的实践和技巧积累才能达到熟练掌握,而腹针则更加简单安全,因为腹针是在腹壁上进行针刺,刺入的深度也要相应的浅,一般只需刺入1-3毫米即可。

同时,在进行腹针操作过程中,还需要注重消毒和卫生等方面的措施,以避免引起交叉感染等不良后果。

总的来说,腹针是一种相当新颖的针灸技术,其独特的针灸原理、针刺穴位选择和操作技巧等具有显著的差别。

腹针在治疗疾病、提高针灸治疗效果等方面,已经逐渐成为针灸学领域中的一项重要技术。

同时,对于广大针灸爱好者或医生来说,在掌握传统针法技术基础之后,合理灵活应用腹针技术,将会极大地拓展针灸的应用范围和疗效,对人们身心健康的改善产生积极、显著效果。

腹针技术操作规程

腹针技术,是针刺腹部穴位以治疗全身疾病的一种方法。

腹部与全身脏腑经络均有密切联系,手三阴经分别络于大肠、小肠、三焦,手三阳经分别络于胃、胆、膀胱,足三阴经分别络于肝、脾、肾,这些脏腑均位于腹部,此外,足阳明经别“入于腹里”,足阳明之筋“上腹而布”,足太阴经“入腹”,足厥阴经“抵小腹”,任脉“循腹里”,任脉络“下鸠尾,散于腹”。

所以,各脏腑病变在腹部均有一定的反应,针刺腹部穴位,可以通调脏腑气血,从而治疗多种疾病。

【操作方法】

一、穴位定位

穴位主要有5个。

1、肩部位于胸骨下端6cm,正中线双侧旁开lcm处。

2、胸部位于胸骨下端7~8cm处。

3、颈部及后头部位于胸骨下部2~3cm处。

4、腰部位于脐下6cm处。

5、下肢位于脐下7~8cm处。

二、取穴原则

腹针取穴一般根据病变部位取其相对应的穴位。

三、操作

以32号5cm(1.5寸)长的毫针,刺入1寸左右,得气后留针20分钟,间隔5分钟行针1次。

【主治病症】

主治落枕、肋间神经痛、肩部扭伤、急性腰扭伤、坐骨神经痛等病症。

用腹针疗法。

分别取相对应的颈部、胸部、肩部、腰部、下肢部穴。

也可配合体针疗法。

【注意事项】

腹腔中脏器较多,故针刺时应做好体验,注意避开大血管及脏器,对肝脾肿大、胃下垂及膀胱充盈者,尤应注意。

腹针的原理腹针,又称腹中针或者腹穴针,是一种传统的中医疗法,通过将针刺入腹部特定的穴位来治疗疾病。

腹针疗法源于古代医书《黄帝内经》,它与针灸疗法有着紧密的联系,都属于中医的一种治疗方式。

腹针的原理主要包括以下几个方面:首先,腹针能够调节腹部脏器的功能。

中医理论认为,腹部是人体的重要区域之一,脏器通过腹部的经络相互联系,形成一个复杂的系统。

当某个脏器功能失调时,其对应的穴位周围可能会有不同的症状出现。

腹针能够通过刺激腹部的穴位,调节腹部脏器的功能,恢复其正常的运行状态。

其次,腹针可以促进气血循环。

中医理论认为,气和血是维持人体正常机能的重要物质,它们在经络系统中流动,供应全身组织和器官。

当气血循环不畅时,会导致各种疾病的发生。

通过腹针的刺激,可以调节经络的通畅,促进气血的流动,从而改善疾病的状态。

此外,腹针还可以刺激腹部的神经末梢。

人体内部有大量的神经末梢分布在腹部,它们与各个脏器相连,传递信息和调节功能。

通过刺激腹部穴位,可以激活这些神经末梢,改善脏器的功能,从而达到治疗疾病的效果。

另外,腹针还可以通过刺激腹部穴位来调节人体的内分泌系统。

内分泌系统是维持人体内稳态的重要系统,它通过分泌激素来调节身体的各种功能。

通过刺激腹部的穴位,可以调节内分泌系统的平衡,促进体内激素的正常分泌,从而调节机体的功能。

此外,腹针还可以通过调节腹部的温度来治疗疾病。

中医理论认为,温度对于人体的健康非常重要,人体的各个脏器和组织对温度有不同的需求。

腹针可以通过调节腹部的温度,改变腹部组织的代谢状态,达到治疗疾病的效果。

总之,腹针作为传统的中医疗法,其原理主要包括调节腹部脏器功能、促进气血循环、刺激腹部神经末梢、调节内分泌系统以及调节腹部温度等。

通过这些作用机制,腹针能够治疗各种疾病,对于保持人体健康具有积极的作用。

然而,由于腹针技术的复杂性和特殊性,使用腹针的时候需要严格掌握技术要领,遵循医学原理和伦理规范,以免给患者带来伤害。

腹针发展现状腹针,又称为腹部穴位针刺或腹部经络调理术,是一种中医针刺疗法,旨在通过刺激腹部穴位来调理脏腑功能,达到治疗疾病、保健养生的效果。

腹针发展至今,已经取得了一定的成就和发展。

腹针的起源可以追溯到中国古代,继承了中医学的理论体系和独特的治疗方法。

它的流行与发展离不开中国古代医学著作的积累和各种腹针治疗案例的总结。

在明清时期,腹针进入了一个高峰期,被广泛运用于临床。

然而,由于各种原因,腹针在接下来的几百年里逐渐式微,并得不到进一步的发展。

直到近年,腹针才再度受到重视,呈现出新的发展势头。

这得益于现代医学技术的进步和对传统医学的继承与创新。

随着实验研究不断深入,腹针的机理和作用逐渐被揭开,加强了人们对其治疗效果的认可。

大量的临床实践证明,腹针在多种疾病的治疗中具有独特的优势和疗效,受到越来越多人的关注和重视。

目前,腹针已经成为了一种独立的医学疗法,在国内外得到一定的推广和应用。

在中国,一些医疗机构和中医诊所开始提供腹针治疗服务,专门配置相应的设备和人员,进行腹针的操作和治疗。

同时,也有一些医学研究机构和专家开始对腹针进行系统的研究和推广,开展临床试验和学术交流活动,推动腹针的发展和应用。

在国际上,腹针也逐渐被引入并开始得到认可,受到一些国际医学组织和学者的关注和研究。

一些国外的医疗机构也开始进行腹针的临床试验和治疗,通过与传统医学的结合,取得了显著的疗效。

同时,国际学术会议也开始邀请专家就腹针进行演讲和交流,促进腹针在国际上的交流和合作。

然而,腹针的发展还面临一些问题和挑战。

首先,腹针疗法的科学性和有效性需要进一步验证和研究,更多的临床试验和实践经验是必要的。

其次,人们对腹针的认知和接受度还不够高,缺乏系统的专业知识和操作技能。

此外,腹针的治疗费用较高,一些患者难以承担,限制了腹针的普及和应用范围。

综上所述,腹针作为一种传统医学疗法,正在经历着发展的新时期。

随着现代医学技术的支持和临床实践的验证,腹针在治疗疾病和保健养生方面的作用越来越被人们所认知。

特效无痛腹针疗法腹针的原理:1.固定的穴位有22个,深浅不同疗效不同,所以一个穴位有多个疗效。

因此一定要细致,可调理脏腑以及经络循行的气血功能。

因此以中医的基础理论,中医的辩证施治理论,中医的经络学说作指导。

2.周易八卦,每个卦位都有不同的功能和作用与人体五脏六腑相应,即可调理脏腑之间的平衡。

3.全息理论每个局部代表一个整体,可定点定位调理。

腹针的特点:1.穴位少,易懂易记。

2.针刺浅,较安全。

3.见效快,具体的痛点和压痛点当时见效。

4.适应面广,治疗面广。

技术的要求:1.取穴一定要准,(毫厘之差)疗效不同。

定位一定要准。

2.深浅要合适,深浅不同,针尖的方向不同对疗效都有着不同的目的和作用。

3.留针的时间一定长,一般在45分钟以上。

越时间长,疗效越好。

(有腰间盘突出问题的时间不要太长。

只能45分钟,否则会反弹回来。

)虚损的慢性病留针时间越长效果越好。

4.腹针治疗强调间隔,让气血自我恢复。

可连续扎三至五三次之后,隔一天扎一次,或一周两次,保健性的治疗一周一次。

急性的炎症连续扎好即可。

慢性病要有间隔,补气血不是三五天就能好的,所以要有间隔的调理一段时间。

腹针的针法:垂直进针。

1.定位要精确。

2.深浅度要合适。

3.不需要捻转提插。

4.注意:随病人的呼吸,针可能会有深浅和针尖方向的变化,要勤观察病人的变化,如病人感觉不适,要及时观察和调整。

百度文库-让每个人平等地提升自我腹针针刺时三个不同的深度:浅刺:针尖在皮肤内或刚到皮下。

作用具体的病灶治疗。

如:口腔溃疡。

中刺:针尖在脂肪层。

不触到腹肌,手法要轻,感到有东西挡住。

作用通经络。

深刺:针刺任脉时针尖要触及到腹白线(筋膜)。

针刺两侧腹肌时针尖要触及到腹肌。

而没有酸麻胀痛的感觉。

作用调节脏腑功能,用深刺。

怎样取穴:上腹:从脐中心至胸键联合处为8寸。

侧腹:从脐中心至侧腹外缘为6寸。

太胖者按髂骨上缘的宽度为准。

下腹:从脐中心至耻骨联合处上缘为5寸。

注明:上腹一寸并不等于下腹一寸,一定要按骨与脐的距离定尺寸,手的4寸也不能适用于此。

3、腹部围绕着人体中心——肚脐(神阙)

神阙穴为神之所舍其中也。

为肚脐。

其:“如门之阙,神通先天,父母相交而成胎时,先生脐带形如荷茎,系于母之命门。

天一生水而生肾,状如未敷莲花,顺五行以相生,赖母气以相传,十月胎满,则神注于脐中而成人,故名神阙。

”

神阙位于脐窝中央,脐窝是由新生儿时脐带残端变干后.脐带与腹壁表皮相连接处出现裂口,逐渐与腹壁脱离,遗留创面愈合后形成。

因人体在母体内是通过脐带获得营养逐渐形成的,所以脐是禀受先天的最早形式,因此,神阙具有向四周及全身输布气血的功能。

腹针理论认为:人之先天,从无形的精气到胚胎的形成,完全依赖于脐带。

胎儿出生后,脐带作为一个废弃的组织将会在新生儿期干燥、脱落。

但脐周系统向全身提供气血的通道及网络并未完全消失。

脐环与脏腑及人体其他部位的沟通点多与腹部的穴位叠落,其连线可在前腹壁浅层呈现出一个全身缩影的全息影象,状似神龟。

此外,腹诊的临床应用也有了近千年的历史。

这些都为腹针疗法的形成提供了坚实的基础。

五、腹针的定位及取穴特点

1、熟悉腹部的骨度分寸和腹部的划分定穴

腹部为了临床取穴方便一般把以神阙至腹侧的外缘定为6寸来计量。

其他参照针灸骨度分寸。

任脉的定位以腹白线为准(比较粗),而不是简单地定为腹正中线。

其他经脉的定位按比例与任脉相平行而定。

2腹穴的定位:

神阙——脐之正中取之。

任脉

下脘:脐上2寸取之。

任脉

商曲穴:下脘穴旁开5分处取之。

肾经

建里:脐上3寸。

任脉

石关:建里穴旁开5分处取之。

肾经

上脘:脐上5寸取之。

任脉

中脘穴:脐上4寸取之。

任脉

阴都:中脘穴旁开5分处取之。

肾经

气海旁:气海脐下1.5寸,当脐与关元穴连线中点处取之。

任脉

气旁穴:气海旁开5分

关元穴:脐下3寸,中极上1寸取之。

任脉

水分:脐上1寸取之。

任脉

滑肉门:水分穴旁开2寸处取之。

胃经

天枢:脐正中旁开2寸处取之。

胃经

石门:脐下2寸,关元上1寸取之。

任脉

阴交:脐下1寸,石门上1寸取之。

任脉

外陵穴:阴交穴旁开2寸处取之外陵。

胃经

上风湿点:滑肉门旁开5分上5分。

新穴

上风湿外点:滑肉门旁开1寸。

新穴

上风湿上点:下脘旁开3寸。

新穴

下风湿点:气海旁开2.5寸。

新穴

下风湿内点:气海穴旁开1.5寸。

新穴

下风湿下点:石门旁开3寸。

新穴

大横:脐旁开3.5寸取之。

脾经

3腹部的划分定穴

其颈部从两个商曲穴处伸出,

其头部伏在中脘穴上下,

尾部从两个气旁穴(气海旁开5分)处向下延伸终于关元穴附近,

其前肢分别由滑肉门引出,在上风湿点屈曲,到上风湿上点,止于上风湿外点,其后肢由外陵穴向外伸展,在下风湿点屈曲,到下风湿下点,止于下风湿下点穴。

1、临床选穴原则:

腹针取穴时采用偱经取穴法、定位取穴法和八廓辨证取穴法三种取穴方法,在临床上既可单独使用,又可互相配合互补不足;腹针针刺时使用天、地、人三部针刺法。

可根据病情的轻重、病位的深浅,去调节不同的外周或内脏系统。

(1)根据腹部的全息分布特点定位取穴法,按照相应部位对应选穴。

头部伏在中脘穴上下,头部疾患时以中脘、阴都等周围的穴位治疗。

颈部由商曲穴伸出,故治疗颈部的疾患以商曲、石关及附近的穴位治疗。

前肢(上肢)由滑肉门引出,在上风湿点屈曲,止于上风湿外点,治疗左右上肢的疾患由滑肉门至上风湿点,上风湿外点之间的同侧穴位进行治疗。

后肢(下肢)由外陵穴向外伸展,在下风湿点屈曲,止于下风湿下点穴。

治疗下肢的疾患由外陵至下风湿点、下风湿下点之间的相应穴位进行治疗。

尾部从两个气旁穴(气海旁开5分)处向下延伸终于关元穴附近,腰椎的疾患由气旁穴及关元穴其附近的穴位进行治疗。

(2)循经取穴法。

同传统针灸。

选取腹部的经穴可以治疗该条经脉循行所过之处的疾病:如足阳明胃经从头部循面颊、胸腹、膝关节外侧而下,故头颞部疼痛、牙痛及膝关节外侧的疼痛,均可取腹部足阳明胃经的经穴治疗。

还可以通过选用腹部的经穴治疗与该条经脉相表里的经脉的疾病:如取任脉的经穴气海、关元等治疗腰椎疼痛,即督脉的疾病。

2、腹针的针刺手法

(1)针具的选择:

根据病人的胖瘦不同而选择不同长度的针具

体型较高大或胖短体型的人,腹壁的脂肪层较厚,一般选用60毫米长度的针具治疗。

中度肥胖或普通体型的人,腹壁的脂肪层适中,一般选用50毫米长度的针具治疗。

削瘦体型的人,腹壁的脂肪层很薄,一般采用40毫米长度的针具治疗。

(2)进针的深度:

腹部有厚厚的前腹壁覆盖,前腹壁又由皮肤、浅筋膜、肌肉层(及深筋膜)、横筋膜、腹膜外脂肪及腹膜壁层等组成,其中有丰富的深浅动静脉、淋巴管、肋间神经、腰神经等。

腹针将进针深度分为天、地、人三部。

一般而言,

1、病程较短或其邪在表的病,针刺天部(即浅刺)。

2、病程虽长,未及脏腑或其邪在腠理的病,针刺人部(即中刺)。

3、病程较长,累及脏腑或其邪在里的病,针刺地部(即深刺)。

但是,在运用时也有例外,如腰部的疼痛,虽病程短而往往采用针刺地部较易收到立竿见影的效果。

因此,在临床应用时亦要注意灵活多变。

(3)针刺的手法

同一般毫针。

进针:腹部进针时要避开毛孔、血管,然后施术要轻、缓。

如针尖抵达预期的深度时,一般采用只捻转不提插或轻捻转,慢提插的手法,使腹腔内的大网膜有足够的时间游离,以免刺伤内脏。

七、腹针的适应症

一般而言,腹针的适应证为内因性疾病,即内伤性疾病或久病及里的疑难病、慢性病为主要的适应证。

临床大致可分为:

1病程较久的内伤脏腑的全身性疾病:脑血管病后遗症、老年性痴呆、脑动脉硬化、心血管病、高血压、癔病等。

2脏腑失衡后引起的疾病如:血栓性耳聋、眼底出血、球后视神经炎、视神经萎缩等。

3虽病程较短,但与脏腑的正气不足相关的疾病如:肩周炎、坐骨神经痛、关节炎、颈椎综合症、腰痛、双腿麻木、酸困等。

4其他的针灸适应症,经治疗疗效不佳者,均可为腹针的适应症。

八、腹针的禁忌症

腹针的刺激部位是腹部,因此,一切原因不明的急腹症均为禁忌症,以免因针刺而引起误诊。

此外,急性腹膜炎、肝脾肿大引起的脐静脉曲张、腹腔内部的肿瘤并广泛转移,妇女孕期均为禁忌症。

对于长期慢性病而致体质虚弱的病人,在施术时宜谨慎处之。

如肝脾肿大则需注意针刺两肋时不宜太深,以免损伤实质性脏器。