中国传媒大学中国古代文论考研复习题

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:6

中国传媒大学硕士研究生入学考试《中国古代语言文学基础》考试大纲一、考试的总体要求中国古代语言文学基础知识包含了汉语言文学大学本科的两门主要基础课:古代汉语和中国古代文学作品选。

语言部分主要考查古代汉语基本理论和基本知识以及应用古代汉语阅读和翻译古代文章的能力,文学部分主要是考查中国古代文学作品的阅读和欣赏能力以及相关知识。

要求学生掌握运用古代汉语和古代文学作品的一些基本概念和理论分析和解决问题的方法。

二、考试的内容第一部分古代汉语(一)古汉语通论:汉字学方面的知识1.传统“六书”理论2.汉字的形体演变与结构方式3.古今字、通假字、假借字4.汉字的繁简、异体问题5.汉字形体构造与词的本义问题重点内容:用六书说分析汉字的形体结构;六书说的价值及局限;汉字形体的演变规律;异体字问题。

(二)古汉语通论:词汇及词义方面的知识1.古今词义的异同2.单音词、复音词、同义词3.词的本义和引申义重点内容:本义的确定;引申的类型;引申序列的确定。

(三)古汉语通论:古代汉语语法方面的知识1.古代汉语的一些基本句式2.古代汉语的特殊语法重点内容:宾语前置句的类型与条件;被动句的发展。

(四)古汉语通论:文史类工具书的知识重点内容;文史类基本工具书的概况;相关工具书的使用方法。

(五)古汉语通论:古书的传承与古代的注疏1.古书版本的基本知识【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:12.古代注疏的基本体例(六)古汉语通论:古代文化常识1.古人的衣食住行2.古人的姓氏名号3.古代官职及天文地理知识4.古代的婚丧嫁娶重点内容:古代名物制度;古人姓氏名字的关系及反映的精神观念。

(七)古汉语通论:汉语音韵学知识1.反切2.四声(八)古汉语通论:文体、修辞与声律1.赋的构成2.古汉语的修辞3.诗的格律问题4.词牌及词律问题5.曲律与元杂剧问题重点内容:诗律;词律;元曲曲律;元曲用词特色。

说明:古代汉语考试内容详参王力主编.古代汉语(修订本).北京:中华书局,1981.第二部分中国古代文学作品选先秦部分(一)诗歌《诗经》(四首)氓[卫风]七月[豳风]采薇[小雅]何草不黄[小雅](二)文1.历史散文尚书(一篇)无逸左传(三篇)宫之奇谏假道秦晋肴之战【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:2郑子产相国国语(一篇)邵公谏弭谤战国策(三篇)苏秦始将连横冯谖客孟尝君鲁仲连义不帝秦2.诸子散文论语(两章)子路曾皙冉有公西华侍坐章长沮桀溺耦而耕章孟子(二章)有为神农之言者许行章鱼我所欲也章荀子(一篇)劝学篇庄子(一篇)养生主[节录]韩非子(二篇)内储上[节录]说难[节录]3.辞赋楚辞(三篇)湘君湘夫人哀郢秦汉部分(一)辞赋贾谊赋(一篇)鵩鸟赋(二)诗歌乐府民歌(五首)战城南【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:3有所思陌上桑十五从军征焦仲卿妻[并序]古诗十九首(录三首)行行重行行涉江采芙蓉明月何皎皎(三)文司马迁文(二篇)魏其武安侯列传李将军列传[节录]班固文(一篇)苏武传三国两晋南北朝部分(一)辞赋王粲赋(一篇)登楼赋陶渊明辞(一篇)归去来兮辞[并序]鲍照赋(一篇)芜城赋(二)诗歌曹操诗(三首)短歌行步出夏门行[东临碣石][神龟虽寿]蔡琰诗(一首)悲愤诗曹植诗(三首)送应氏[步登北邙阪]赠白马王彪野田黄雀行【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:4阮籍诗(三首)咏怀诗[夜中不能寐][嘉树下成蹊][洪生资制度]左思诗(二首)咏史[郁郁涧底松][皓天舒白日]陶渊明诗(五首)归园田居[少无适俗韵]饮酒[结庐在人境][清晨闻叩门]杂诗[白日沦西阿]读山海经[精卫衔微木]谢灵运诗(一首)石壁精舍还湖中作鲍照诗(三首)梅花落拟行路难[写水置平地][对案不能食]谢脁诗(二首)玉阶怨晚登三山还望京邑庾信诗(二首)寄王琳重别周尚书[阳关万里道]乐府民歌(七首)子夜歌[始欲识郎时][今夕已欢别]读曲歌[打杀长鸣鸡]西洲曲企喻歌辞[放马大泽中]琅琊王歌辞[新买五尺刀][敕勒歌](三)文【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:5诸葛亮文(一篇)出师表孔稚珪文(一篇)北山移文郦道元文(一篇)江水[三峡](四)小说干宝《搜神记》(一则)李寄刘义庆《世说新语》(四则)过江诸人周处王子猷居山阴石崇要客燕集唐五代部分(一)诗歌王维诗(二首)渭川田家山居秋暝高适诗(一首)燕歌行岑参诗(一首)走马川行奉送封大夫出师西征李白诗(四首)蜀道难峨眉山月歌闻王昌龄左迁龙标遥有此寄梦游天姥吟留别杜甫诗(四首)自京赴奉先县咏怀五百字春望新安吏登高【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:6韩愈诗(一首)谒衡岳庙遂宿岳寺题门楼柳宗元(一首)登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史刘禹锡诗(一首)西塞山怀古白居易诗(二首)上阳白发人琵琶行李贺诗(一首)雁门太守行杜牧诗(二首)过华清宫泊秦淮李商隐诗(一首)无题[相见时难别亦难]杜荀鹤诗(一首)山中寡妇(二)文王勃文(一篇)秋日登洪府滕王阁饯别序韩愈文(四篇)师说进学解张中丞传后叙柳子厚墓志铭柳宗元文封建论种树郭橐驼传三戒[并序]钴鉧潭西小丘记陆龟蒙文(一篇)野庙碑[并诗](三)传奇【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:7李朝威传奇(一篇)柳毅传(四)词李白词(一首)菩萨蛮[平林漠漠]温庭筠词(一首)菩萨蛮[小山重叠]冯延巳词(一首)谒金门[风乍起]李煜词(二首)浪淘沙[往事只堪哀]虞美人[春花秋月]宋金部分(一)词范仲淹词(一首)渔家傲[塞下秋来风景异]晏殊词(一首)浣溪沙[一曲新词酒一杯]欧阳修词(一首)踏莎行[候馆梅残]柳永词(二首)雨霖铃[寒蝉凄切]望海潮[东南形胜]王安石词(一首)桂枝香[登临送目]苏轼词(四首)江城子[老夫聊发少年狂]水调歌头[明月几时有]念奴娇[大江东去]水龙吟[似花还似非花]秦观词(二首)鹊桥仙[纤云弄巧]踏莎行[雾失楼台]【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:8周邦彦词(二首)六丑[正单衣试酒]苏幕遮[燎沉香]李清照词(二首)醉花阴[薄雾浓云愁永昼]声声慢[寻寻觅觅]张元干词(一首)贺新郎[梦绕神州路]陆游词(一首)清商怨[江头日暮痛饮]辛弃疾词(四首)水龙吟[楚天千里清秋]摸鱼儿[更能消几番风雨]西江月[明月别枝惊鹊]永遇乐[千古江山]姜夔词(一首)扬州慢[淮左名都]张炎词解连环[楚江空晚](二)诗歌梅尧臣诗(二首)田家语汝坟贫女王安石诗(二首)河北民泊船瓜洲苏轼诗(三首)六月二十七日望湖楼醉书[黑云翻墨未遮山]吴中田妇叹题西林壁黄庭坚诗(二首)雨中登岳阳楼望君山[投荒万死鬓毛斑][满川风雨独凭栏]范成大诗(二首)【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:9后催租行四时田园杂兴[新筑场泥镜面平]杨万里诗(二首)插秧歌初入淮河[船离洪泽岸头沙]陆游诗(四首)剑门道中遇微雨书愤秋夜将晓出篱门迎凉有感[三万里河东入海]示儿文天祥诗(一首)正气歌元好问诗(一首)壬辰十二月车驾东狩后即事[惨淡龙蛇日斗争](三)文范仲淹文(一篇)岳阳楼记欧阳修文(三篇)五代史伶官传序醉翁亭记秋声赋王安石文(一篇)答司马谏议书苏轼文(三篇)留侯论喜雨亭记前赤壁赋(四)话本碾玉观音元代部分(一)诗歌刘因诗(一首)白沟【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:10岳鄂王墓萨都剌诗(一首)早发黄河即事杨维桢诗(一首)题苏武牧羊图(二)文吴澄文(一篇)送何太虚北游序李孝光文(一篇)雁山十记[大龙湫记](三)戏曲关汉卿杂剧(一种)感天动地窦娥冤[第三折]马致远杂剧(一种)破幽梦孤雁汉宫秋[第三折]王实甫杂剧(一种)崔莺莺待月西厢记[第四本第三折]高明戏文(一种)琵琶记(糟糠自厌)(四)散曲马致远散曲(一首)天净沙[秋思]张养浩散曲(一首)山坡羊[潼关怀古]睢景臣散曲(一首)般涉调•哨遍[高祖还乡]明代部份(一)诗歌高启诗(一首)登金陵雨花台望大江李梦阳诗(一诗)秋望【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:11鲥鱼王世贞诗(一首)登太白楼陈子龙诗(一首)易水歌夏完淳诗(一首)别云间(二)文宋濂文(一篇)送东阳马生序刘基文(一篇)卖柑者言归有光文(一篇)项脊轩志宗臣文(一篇)报刘一丈书袁宏道文(一篇)徐文长传徐弘祖文(一篇)游黄山后记张岱文(一篇)柳敬亭说书张溥文(一篇)五人墓碑记(三)小说冯梦龙小说(一篇)杜十娘怒沉百宝箱(四)戏曲汤显祖传奇(一种)牡丹亭[惊梦]李玉传奇(一种)清忠谱(五)散曲【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:12朝天子[咏喇叭]陈铎散曲(一首)水仙子[瓦匠]冯惟敏散曲(一首)玉芙蓉[喜雨]薛论道散曲(一首)黄莺儿[塞上重阳]清代部份(一)诗歌吴伟业诗(一首)捉船行顾炎武诗(一首)流转吴嘉纪诗(三首)海潮叹船中曲[侬是船中生][断梗不怨风]王士禛诗(三首)秦淮杂诗[年来肠断秣陵舟]真州绝句[晓上江楼是上层][江干多是钓人居]郑燮诗(一首)渔家袁枚诗(二首)马嵬[莫唱当年长恨歌]渡江大风蒋士铨诗(一首)岁暮到家汪中诗(一首)白门感旧黄景仁诗(一诗)圈虎行【育明教育】中国考研考博专业课辅导第一品牌育明教育官方网站:13苏堤春晓(二)词陈维崧词(二首)点绛唇[晴髻离离]醉落魄[寒山几堵]朱彝尊词(二首)桂殿秋[思往事]解佩令[十年磨剑]顾贞观词(二首)金缕曲[季子平安否][我亦飘零久]纳兰性德词(二首)长相思[山一程]如梦令[万帐穹庐人醉]张惠言词(二首)木兰花慢[尽飘零尽了]水调歌头[今日非昨日](三)小说蒲松龄小说(三篇)青凤窦氏黄英(四)戏曲洪昇传奇(一种)长生殿[惊变]孔尚任传奇(一种)桃花扇[馀韵]本部分考试内容详参朱东润主编六卷本《中国历代文学作品选》,上海古籍出版社,2002修订版。

中传考试真题————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:2013年全国硕士研究生招生考试10033中国传媒大学050106中国现当代文学704文艺理论一、名词解释(每道题5分,共30分)1.司空图2.神与物游3.《诗》可以兴4.延留5.叙事学6.陌生化二、简答(每道题15分,共60分)1.如何理解“变风发乎情,止乎礼”?2.如何理解“直寻”?3.何如看待创作主体?4.如何理解意境?意境与意象的联系和区别三、论述(每道题30分,共60分)1.苏轼《书黄子思诗集后》中的“发纤浓于简古,寄至味于淡泊”其主要含义是什么?有何理论价值?2.文学形象要“合情合理”,请结合具体作品对此进行分析2013年全国硕士研究生招生考试10033中国传媒大学050106中国现当代文学809中国文学史一、名词解释(每道题5分,共30分)1.《战国策》2.三言二拍3.国剧运动4.后浪漫主义小说5.归来诗人6.女性主义小说二、简答题(每道题10分,共40分)1.简要说明苏轼创作的主要成就2.简要说明《水浒传》的成书过程3.简述田汉早期浪漫主义剧作的艺术特色4.简述杨绛散文的创作风格三、论述题(每道题20分,共80分)1.论述李白诗歌的主要内容和艺术特点2.比较分析戴望舒前后期诗风度化的特点及其贡献3.你认为张爱玲小说改编热的原因是什么,请结合她的作品论述4.以你熟悉的作品为例论述张炜小说创作的独特蕴含2005年文学基础一、名词解释1、乐府2、《诗经》3、孤岛文艺4、文艺复兴5、互文性二、简答题1、简谈宫体诗的特点、产生的时代、代表人物、影响。

2、简谈柳宗元对文体发展的贡献。

3、什么是唐传奇?什么是明清传奇?各举四个代表作品。

4、简谈启蒙文学产生的背景及代表作家,及其在西方文学史上的影响。

5、简谈列夫托尔斯泰主要的思想主张及小说创作艺术。

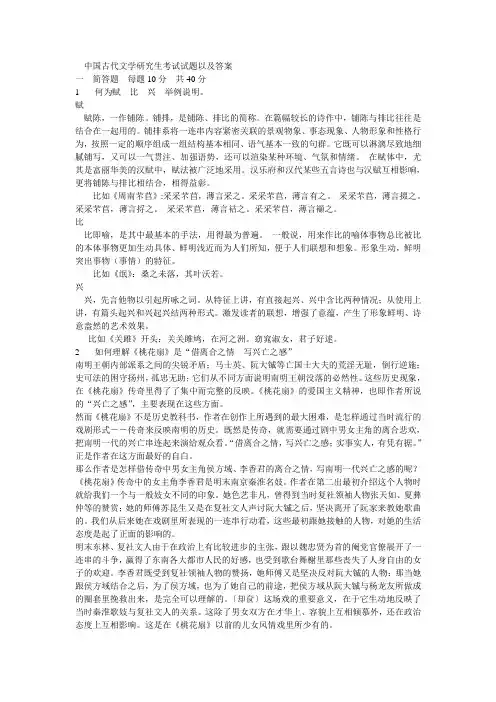

中国古代文学研究生考试试题以及答案一简答题每题10分共40分1何为赋比兴举例说明。

赋赋陈,一作铺陈。

铺排,是铺陈、排比的简称。

在篇幅较长的诗作中,铺陈与排比往往是结合在一起用的。

铺排系将一连串内容紧密关联的景观物象、事态现象、人物形象和性格行为,按照一定的顺序组成一组结构基本相同、语气基本一致的句群。

它既可以淋漓尽致地细腻铺写,又可以一气贯注、加强语势,还可以渲染某种环境、气氛和情绪。

在赋体中,尤其是富丽华美的汉赋中,赋法被广泛地采用。

汉乐府和汉代某些五言诗也与汉赋互相影响,更将铺陈与排比相结合,相得益彰。

比如《周南芣苢》:采采芣苢,薄言采之。

采采芣苢,薄言有之。

采采芣苢,薄言掇之。

采采芣苢,薄言捋之。

采采芣苢,薄言袺之。

采采芣苢,薄言襭之。

比比即喻,是其中最基本的手法,用得最为普遍。

一般说,用来作比的喻体事物总比被比的本体事物更加生动具体、鲜明浅近而为人们所知,便于人们联想和想象。

形象生动,鲜明突出事物(事情)的特征。

比如《氓》:桑之未落,其叶沃若。

兴兴,先言他物以引起所咏之词。

从特征上讲,有直接起兴、兴中含比两种情况;从使用上讲,有篇头起兴和兴起兴结两种形式。

激发读者的联想,增强了意蕴,产生了形象鲜明、诗意盎然的艺术效果。

比如《关雎》开头:关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

2如何理解《桃花扇》是“借离合之情写兴亡之感”南明王朝内部派系之间的尖锐矛盾;马士英、阮大铖等亡国士大夫的荒淫无耻,倒行逆施;史可法的困守扬州,孤忠无助;它们从不同方面说明南明王朝没落的必然性。

这些历史现象,在《桃花扇》传奇里得了了集中而完整的反映。

《桃花扇》的爱国主义精神,也即作者所说的“兴亡之感”,主要表现在这些方面。

然而《桃花扇》不是历史教科书,作者在创作上所遇到的最大困难,是怎样通过当时流行的戏剧形式――传奇来反映南明的历史。

既然是传奇,就需要通过剧中男女主角的离合悲欢,把南明一代的兴亡串连起来演给观众看。

“借离合之情,写兴亡之感;实事实人,有凭有据。

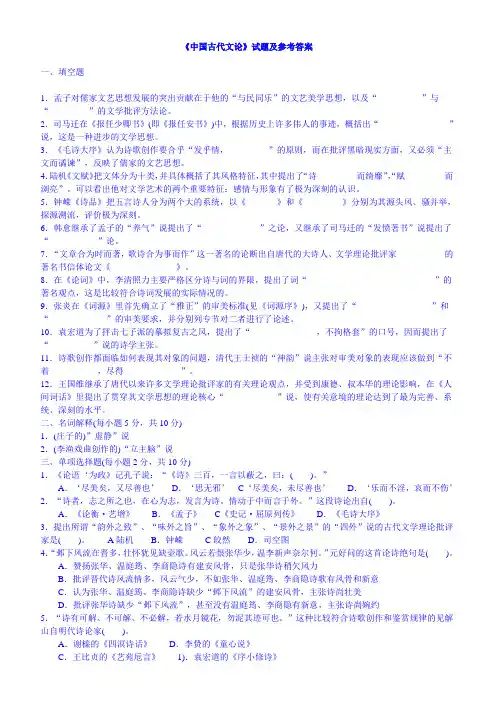

《中国古代文论》试题及参考答案一、填空题1.孟子对儒家文艺思想发展的突出贡献在于他的“与民同乐”的文艺美学思想,以及“”与“”的文学批评方法论。

2.司马迁在《报任少卿书》(即《报任安书》)中,根据历史上许多伟人的事迹,概括出“”说,这是一种进步的文学思想。

3.《毛诗大序》认为诗歌创作要合乎“发乎情,”的原则,而在批评黑暗现实方面,又必须“主文而谲谏”,反映了儒家的文艺思想。

4.陆机《文赋》把文体分为十类,并具体概括了其风格特征,其中提出了“诗而绮靡”,“赋而浏亮”。

可以看出他对文学艺术的两个重要特征:感情与形象有了极为深刻的认识。

5.钟嵘《诗品》把五言诗人分为两个大的系统,以《》和《》分别为其源头风、骚并举,探源溯流,评价极为深刻。

6.韩愈继承了孟子的“养气”说提出了“”之论,又继承了司马迁的“发愤著书”说提出了“”论。

7.“文章合为时而著,歌诗合为事而作”这一著名的论断出自唐代的大诗人、文学理论批评家的著名书信体论文《》。

8.在《论词》中,李清照力主要严格区分诗与词的界限,提出了词“”的著名观点,这是比较符合诗词发展的实际情况的。

9.张炎在《词源》里首先确立了“雅正”的审美标准(见《词源序》),又提出了“”和“”的审美要求,并分别列专节对二者进行了论述。

10.袁宏道为了抨击七子派的摹拟复古之风,提出了“,不拘格套”的口号,因而提出了“”说的诗学主张。

11.诗歌创作都面临如何表现其对象的问题,清代王士祯的“神韵”说主张对审美对象的表现应该做到“不着,尽得”。

12.王国维继承了唐代以来许多文学理论批评家的有关理论观点,并受到康德、叔本华的理论影响,在《人间词话》里提出了贯穿其文学思想的理论核心“”说,使有关意境的理论达到了最为完善、系统、深刻的水平。

二、名词解释(每小题5分,共10分)1.(庄子的)”虚静”说2.(李渔戏曲创作的)“立主脑”说三、单项选择题(每小题2分,共10分)1.《论语‘为政》记孔子说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:( )。

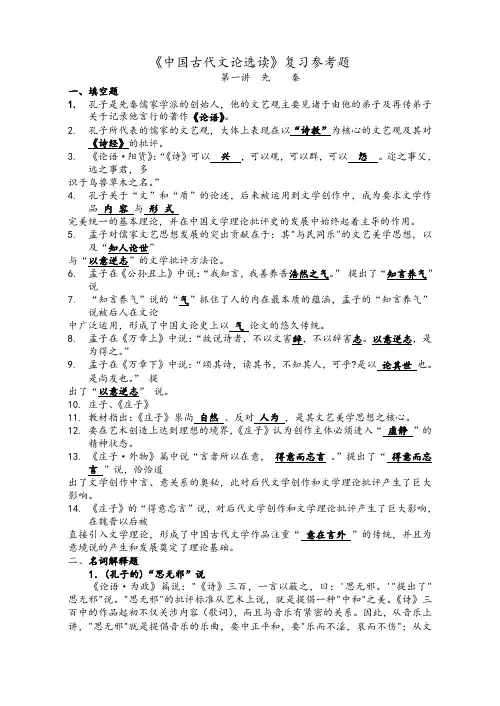

《中国古代文论选读》复习参考题第一讲先秦一、填空题1.孔子是先秦儒家学派的创始人,他的文艺观主要见诸于由他的弟子及再传弟子关于记录他言行的著作《论语》。

2.孔子所代表的儒家的文艺观,大体上表现在以“诗教”为核心的文艺观及其对《诗经》的批评。

3.《论语·阳货》:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

”4.孔子关于“文”和“质”的论述,后来被运用到文学创作中,成为要求文学作品内容与形式完美统一的基本理论,并在中国文学理论批评史的发展中始终起着主导的作用。

5.孟子对儒家文艺思想发展的突出贡献在于:其"与民同乐"的文艺美学思想,以及“知人论世”与“以意逆志”的文学批评方法论。

6.孟子在《公孙丑上》中说:“我知言,我善养吾浩然之气。

”提出了“知言养气”说7.“知言养气”说的“气”抓住了人的内在最本质的蕴涵,孟子的“知言养气”说被后人在文论中广泛运用,形成了中国文论史上以气论文的悠久传统。

8.孟子在《万章上》中说:“故说诗者,不以文害辞,不以辞害志。

以意逆志,是为得之。

”9.孟子在《万章下》中说:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。

是尚友也。

”提出了“以意逆志”说。

10.庄子、《庄子》11.教材指出:《庄子》祟尚自然、反对人为,是其文艺美学思想之核心。

12.要在艺术创造上达到理想的境界,《庄子》认为创作主体必须进入“虚静”的精神状态。

13.《庄子·外物》篇中说“言者所以在意,得意而忘言。

”提出了“得意而忘言”说,恰恰道出了文学创作中言、意关系的奥秘,此对后代文学创作和文学理论批评产生了巨大影响。

14.《庄子》的“得意忘言”说,对后代文学创作和文学理论批评产生了巨大影响,在魏晋以后被直接引入文学理论,形成了中国古代文学作品注重“意在言外”的传统,并且为意境说的产生和发展奠定了理论基础。

二、名词解释题1.(孔子的)“思无邪”说《论语·为政》篇说:"《诗》三百,一言以蔽之,曰:'思无邪。

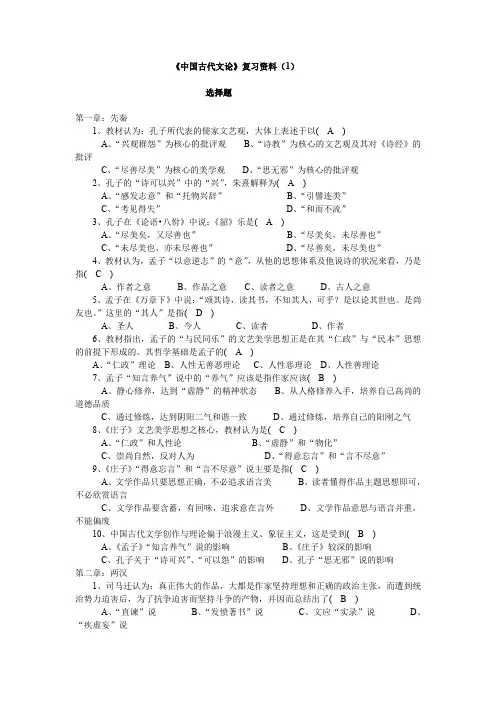

《中国古代文论》复习资料(1)选择题第一章:先秦1、教材认为:孔子所代表的儒家文艺观,大体上表述于以(A)A、“兴观群怨”为核心的批评观B、“诗教”为核心的文艺观及其对《诗经》的批评C、“尽善尽美”为核心的美学观D、“思无邪”为核心的批评观2、孔子的“诗可以兴”中的“兴”,朱熹解释为(A)A、“感发志意”和“托物兴辞”B、“引譬连类”C、“考见得失”D、“和而不流”3、孔子在《论语•八佾》中说:《韶》乐是(A)A、“尽美矣,又尽善也”B、“尽美矣,未尽善也”C、“未尽美也,亦未尽善也”D、“尽善矣,未尽美也”4、教材认为,孟子“以意逆志”的“意”,从他的思想体系及他说诗的状况来看,乃是指(C)A、作者之意B、作品之意C、读者之意D、古人之意5、孟子在《万章下》中说:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。

是尚友也。

”这里的“其人”是指(D)A、圣人B、今人C、读者D、作者6、教材指出,孟子的“与民同乐”的文艺美学思想正是在其“仁政”与“民本”思想的前提下形成的。

其哲学基础是孟子的(A)A、“仁政”理论B、人性无善恶理论C、人性恶理论D、人性善理论7、孟子“知言养气”说中的“养气”应该是指作家应该(B)A、静心修养,达到“虚静”的精神状态B、从人格修养入手,培养自己高尚的道德品质C、通过修炼,达到阴阳二气和谐一致D、通过修炼,培养自己的阳刚之气8、《庄子》文艺美学思想之核心,教材认为是(C)A、“仁政”和人性论B、“虚静”和“物化”C、崇尚自然,反对人为D、“得意忘言”和“言不尽意”9、《庄子》“得意忘言”和“言不尽意”说主要是指(C)A、文学作品只要思想正确,不必追求语言美B、读者懂得作品主题思想即可,不必欣赏语言C、文学作品要含蓄,有回味,追求意在言外D、文学作品意思与语言并重,不能偏废10、中国古代文学创作与理论偏于浪漫主义、象征主义,这是受到(B)A、《孟子》“知言养气”说的影响B、《庄子》较深的影响C、孔子关于“诗可兴”、“可以怨”的影响D、孔子“思无邪”说的影响第二章:两汉1、司马迁认为:真正伟大的作品,大都是作家坚持理想和正确的政治主张,而遭到统治势力迫害后,为了抗争迫害而坚持斗争的产物,并因而总结出了(B)A、“直谏”说B、“发愤著书”说C、文应“实录”说D、“疾虚妄”说2、《毛诗大序》的作者据《汉书》的《儒林传》、《艺文志》应该是(A)A、卫宏B、刘安C、孔子D、毛公3、《毛诗大序》认为:诗歌创作要合乎“发乎情,止乎礼义”,而在揭露和批评黑暗方面,又必须(C)A、“劝百而讽一”B、“怨而怒”C、“主文而谲谏”D、“风以动之,教以化之”4、“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗。

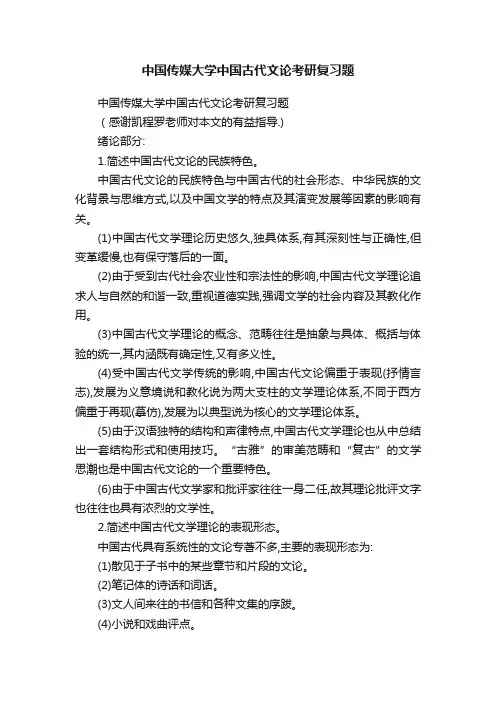

中国传媒大学中国古代文论考研复习题中国传媒大学中国古代文论考研复习题(感谢凯程罗老师对本文的有益指导.)绪论部分:1.简述中国古代文论的民族特色。

中国古代文论的民族特色与中国古代的社会形态、中华民族的文化背景与思维方式,以及中国文学的特点及其演变发展等因素的影响有关。

(1)中国古代文学理论历史悠久,独具体系,有其深刻性与正确性,但变革缓慢,也有保守落后的一面。

(2)由于受到古代社会农业性和宗法性的影响,中国古代文学理论追求人与自然的和谐一致,重视道德实践,强调文学的社会内容及其教化作用。

(3)中国古代文学理论的概念、范畴往往是抽象与具体、概括与体验的统一,其内涵既有确定性,又有多义性。

(4)受中国古代文学传统的影响,中国古代文论偏重于表现(抒情言志),发展为义意境说和教化说为两大支柱的文学理论体系,不同于西方偏重于再现(摹仿),发展为以典型说为核心的文学理论体系。

(5)由于汉语独特的结构和声律特点,中国古代文学理论也从中总结出一套结构形式和使用技巧。

“古雅”的审美范畴和“复古”的文学思潮也是中国古代文论的一个重要特色。

(6)由于中国古代文学家和批评家往往一身二任,故其理论批评文字也往往也具有浓烈的文学性。

2.简述中国古代文学理论的表现形态。

中国古代具有系统性的文论专著不多,主要的表现形态为:(1)散见于子书中的某些章节和片段的文论。

(2)笔记体的诗话和词话。

(3)文人间来往的书信和各种文集的序跋。

(4)小说和戏曲评点。

(5)散见于诗词、笔记、小说、戏曲、经传训诂、艺人谚语中有关文学的言论。

(6)古代一些选集和总集的编撰也具有一定的理论倾向。

第一章先秦两汉文学理论:1.为什么说先秦两汉的文论尚未成为独立和专门的学科?(1)这一时期文论与其它学术尚处于浑沌未分的状态。

(2)这一时期的文论与其它艺术论相互杂糅,难分彼此。

(3)文论的未能独立与此时文学观念的尚未净化互为因果。

2.简述荀子文论的特色。

(1)强调文艺源于情感,并对文艺的情感特征作了多方面的论述,并在此基础上提倡“中和”之美。

简答题:1、养气说及对文学理论的影响。

答:(1)孟子说“吾善养吾浩然之气S他说“浩然Z气”故伟大、最刚强,它不是单纯的感情,也不是单纯的思想,它是个体的情感意志同所追求的政治、伦理、道徳H标交融所产生的精神状态。

强调主体性和主动性.即重视自我修养。

(2)孟子“浩然之气”对古代士大夫文人的人格意志、情操气节有着很大的楷模作用。

对爱国精神的培育、尺族气节的激励有着深远的影响。

就文学而言,宋末文天祥的《正气歌》, 九承受、发扬了孟子的“浩然之气”。

就文学理论批评来说,孟子的“浩然之气”间接影响“文气” 的形成,后世“文气”说如唐代韩愈所持论的,英“气”指意志情感,即作家在创作构思时所表现的思想内容所鼓荡起来的气势。

韩愈的“文气”说的核心问题是语言结构一言与情感气势一-气的内在关系问题,明显受到孟子养气说的启示。

2、“诵其诗,读其书,不知其人, 可乎?是以论其世也/延伸为文学批评的原则之一:“知人论世”。

(理鯉简姣)答:此说是在《孟子・万章下》屮提出的,也是重要的文学批评方法。

孟了这句话原是谈交友修身的道理。

孟子认为今人要与古人交友,不可能直接交往,只有通过诵读他们流传下来的诗书,要正确理解古人的作品,必须“知其人”、“论其世”。

“知人论世说"要求对作家作晶的分析必须联系作家的思想和生平,顾及作家全人和全部作品,并考察作家所处的时代社会环境。

“知人论世说”被赋予了文学批评方法论的内涵,直至今天仍然是文学批评的基本原则之一。

3> “以盛唐为法”是什么意思?答:(1)这是严羽提出的诗论观点;(2)严羽认为,盛唐诗歌故有“兴趣S具有“吟咏性情S “不落笔缝必无迹可求”等市美特征,盛唐诗歌是诗人运用“妙悟”这种艺术思维方式创作的,因此,盛唐诗歌才是后人师法的真正榜样。

4、严羽在《沧浪诗话》中的诗论观点有:答(1)诗道亦在妙悟;(2)学诗以识为主;(3)以盛唐为法;(4)不涉理路,不落言筌。

5、简述谢榛诗歌理论主张:答:(1)意象说,主张意象“妙在含糊J呆乃诗之媒,情乃诗之胚,合而为诗。

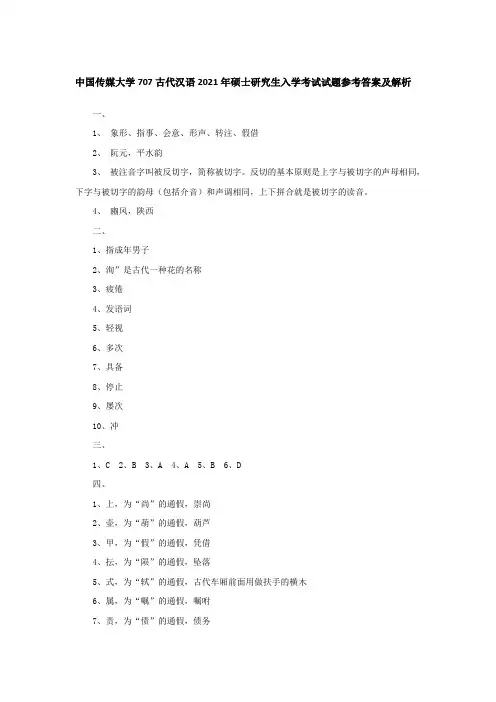

中国传媒大学707古代汉语2021年硕士研究生入学考试试题参考答案及解析一、1、象形、指事、会意、形声、转注、假借2、阮元,平水韵3、被注音字叫被反切字,简称被切字。

反切的基本原则是上字与被切字的声母相同,下字与被切字的韵母(包括介音)和声调相同,上下拼合就是被切字的读音。

4、豳风,陕西二、1、指成年男子2、洵”是古代一种花的名称3、疲倦4、发语词5、轻视6、多次7、具备8、停止9、屡次10、冲三、1、C2、B3、A4、A5、B6、D四、1、上,为“尚”的通假,崇尚2、壶,为“葫”的通假,葫芦3、甲,为“假”的通假,凭借4、抎,为“陨”的通假,坠落5、式,为“轼”的通假,古代车厢前面用做扶手的横木6、属,为“嘱”的通假,嘱咐7、责,为“债”的通假,债务8、罢,为“弊”的通假,疲弊五、1、形声2、形声3、会意4、会意5、会意6、会意7、会意8、形声9、指事10、形声六、1、介词,在2、表示顺承,然后3、表示转折,然而4、表示并列,和5、介词,表凭借6、动词,率领7、介词,为了七、1、判断句2、为动句3、疑问句宾语前置,“是”4、疑问句宾语前置,“谁”5、否定句宾语前置,“之”6、被动句,“为”是被动句的标志八、1、近体诗【近体诗】亦称“今体诗”。

诗体名。

唐代形成的律诗和绝诗的通称,同古体诗相对而言。

句数、字数和平仄、用韵等都有严格规定。

近体诗包括绝句(五言四句、七言四句)、律诗(五言八句、七言八句)、排律(十句以上)三种,以律诗的格律为基准。

(绝句的格律是半首律诗。

排律则是律诗的延长)。

最基本的格律包括:字数、句数平仄、用韵和对仗(绝句不要求对仗)几个方面,主要有三点:1、每句必须平仄相间,同联的两句必须平仄相对,联与联之间必须平仄相粘;2、除首尾二联外,必须要对仗;3、一韵到底的平声韵。

律诗分为五言和七言,讲平仄,八句绝句分为五言和七言绝句,四句2、平平平仄仄平平平仄平平仄仄平仄仄平平平仄仄仄平平仄仄平平仄平平仄仄平仄平仄仄平平仄平平仄平平平仄仄仄平平仄仄平平第五句"竹"字拗,每六句"自"字拗,"沙"字既救本句的 "自"字,又救出句的"竹"字。

德吕克

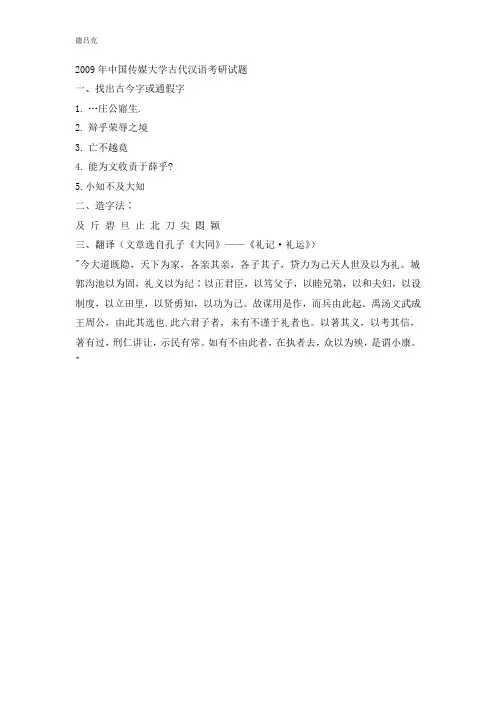

2009年中国传媒大学古代汉语考研试题

一、找出古今字或通假字

1.…庄公寤生.

2.辩乎荣辱之境

3.亡不越竟

4.能为文收责于薛乎?

5.小知不及大知

二、造字法∶

及斤碧旦止北刀尖悶颖

三、翻译(文章选自孔子《大同》——《礼记·礼运》)

"今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,贷力为己天人世及以为礼。

城郭沟池以为固,礼义以为纪∶以正君臣,以笃父子,以睦兄第,以和夫妇,以设制度,以立田里,以贤勇知,以功为己。

故谋用是作,而兵由此起。

禹汤文武成王周公,由此其选也.此六君子者,未有不谨于礼者也。

以著其义,以考其信,著有过,刑仁讲让,示民有常。

如有不由此者,在执者去,众以为殃,是谓小康。

"。

目 录2007年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2008年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2009年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2010年中国传媒大学文学院809中国文学史(A卷)考研真题2010年中国传媒大学文学院809中国文学史(A卷)考研真题及详解2010年中国传媒大学文学院809中国文学史(B卷)考研真题(回忆版)2010年中国传媒大学文学院809中国文学史(B卷)考研真题(回忆版)及详解2011年中国传媒大学文学院809中国文学史(A卷)考研真题2011年中国传媒大学文学院809中国文学史(A卷)考研真题及详解2011年中国传媒大学文学院809中国文学史(B卷)考研真题(回忆版)2011年中国传媒大学文学院809中国文学史(B卷)考研真题(回忆版)及详解2012年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2012年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题及详解2013年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2014年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2015年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2016年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2007年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2008年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2009年中国传媒大学文学院809中国文学史考研真题2010年中国传媒大学文学院809中国文学史(A卷)考研真题一、名词解释(每题5分,共30分)1.《左传》2.俗讲变文3.南宋中兴四大诗人4.创造社5.“爱美剧”6.语丝派二、简答题(每题l0分,共40分)1.简述唐代白居易的诗歌创作主张和新乐府诗的特点。

2.简述《桃花扇》的作者、产生时代和主要内容。

3.简述现代文学第一个十年中“问题小说”形成的原因。

4.简述赵树理小说出现的文学意义。

三、论述题(每题20分,共80分)1.试分析《诗经》的主要内容和创作手法。

古代汉语一、解释划线词语的意思1.是故为川者决之使导,为民者宣之使言。

导:疏导2.爱共叔段,亟请于武公,公弗许。

亟:屡次3.都城过百雉,国之害也。

答:都邑的城墙4.唯是风马牛不相及也,不虞君之涉吾地也。

答:没有想到5.君惠徼福於蔽邑之社稷。

答:土神和谷神6.于是乘其车,揭其剑,过其友。

答:揭:高举过:指拜访7.是以事行而不悖。

答:违背道理8.季氏将有事于颛臾。

答:战事9.小信未孚,神弗福也。

答:取信10.王如知此,则无望民之多于邻国也。

答案:不必去期望11.常衔西山之木石,以堙於东海。

答案:填塞12.嗤其失算,辄欲易置之,以为不如己也。

嗤:讥笑辙:总13.于是天龙闻而下之,窥头于牖,施尾于堂。

探进延伸14.爱共叔段,亟请于武公,公弗许。

亟:屡次15.不如早为之所,无使滋蔓。

答案:滋长蔓延16.都城过百雉,国之害也。

答案:都邑的城墙17.大叔完聚,缮甲兵,具卒乘。

答案:武器乘:兵车,战车18.唯是风马牛不相及也,不虞君之涉吾地也。

答:没有想到19.师进,次于陉。

次:临时驻扎20.君若以德绥诸侯,谁敢不服?安抚21.食之,比门下之车客。

比照22.三窟已就,君故高枕为乐矣。

完成23.齐放其大臣孟尝君于诸侯,诸侯先而迎之者,富而兵强。

放逐24.君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。

痛恨25.丘也闻有国家者,不患寡而患不均。

有国的诸侯或者有家(封地)的26.不违农时,谷不可胜食也。

违背27.兵刃既接,弃甲曳兵而走,或百步而后止,或五十步而后止。

既:已经或:有的28.吾未尝以此自多者,自以比形于天地,而受气于阴阳。

自我夸耀29.此愚者之所以大过也。

大的过失30.夏虫不可以语于冰者,笃于时也。

限制二、指出句子中通假字的本字1.庄公寤生,惊姜氏,故名曰寤生,遂恶之。

(牾)2.女为人臣子,不顾恩义,畔主背亲。

(叛)3.繁启、蕃长于春夏,畜积、收藏于秋冬。

(蓄)4.倍道而妄行,则天不能使之吉。

(背)5.星队,木鸣,国人皆恐。

2012年中国传媒大学文学院中国古代语言文学基础考研真题及详解一、选择题。

以下每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,请把所选项前的字母写到答题纸上(每小题1分,共10分)1.清代科举殿试第一甲的第二名俗称()。

A.探花B.传胪C.进士D.榜眼【答案】D【解析】清代科举中,殿试是皇帝主试的考试,考策问。

参加殿试的是贡士,取中后统称为进士。

殿试分三甲录取。

第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。

第一甲录取三名,第一名俗称状元,第二名俗称榜眼,第三名俗称探花,合称为三鼎甲。

第二甲第一名俗称传胪。

2.古代又被称为“太白”的是()。

A.金星B.火星C.水星D.木星【答案】A【解析】古代历法中,将木星称为岁星,将金星称为太白,将火星称为荧惑,水星称作辰星。

3.古代用十二地支记时,“子时”是()。

A.夜里十一点到凌晨一点B.夜里十二点到凌晨两点。

C.凌晨一点到三点。

D.夜里十点到十二点。

【答案】A【解析】子时:夜半,又名子夜、中夜:十二时辰的第一个时辰。

(北京时间23时至01时)。

4.在律诗形成过程中,把六朝以来诗歌创作上的对仗手法加以程式化,提出“六对”“八对”等名目的是()。

A.盛唐的杜甫B.初唐的沈佺期、宋之问C.初唐的王勃D.初唐的上官仪【答案】D【解析】唐初宫廷诗人上官仪将六朝以来的对仗加以程式化,提出“六对”“八对”等名目,这些法式对于律诗的成熟具有重要作用,进而成为后人写作律诗的规范。

以音义对称效果来区分偶句形式,已从一般的词性字音研究,扩展到联句的整体意象的配置。

六对:一曰正名对,天地日月是也;二曰同类对,花叶草芽是也;三曰连珠对,萧萧赫赫是也;四曰双声对,黄淮绿柳是也;五曰叠韵对,彷徨放旷是也;六曰双拟对,春风秋池是也。

八对:地名对,异类对,双声对,叠韵对,联绵对,双拟对,回文对,隔句对。

他代表了当时宫廷诗人的形式主义倾向,对律诗的定型有促进作用。

5.古代西域一个民族叫“大月氏”,其读音为()。

中国传媒大学自考古文史二真题一、单选题(共40题,共100分)1.柳宗元的散文《蝜蝂传》属于()。

A.人物传记B.山水游记C.寓言D.碑志2.下列作品不是曹植创作的是()。

A.《赠白马王彪》B.《白马篇》C.《蒿里行》D.《野田黄雀行》3.张衡的《归田赋》是()。

A.汉代“纪行赋”的开山之作B.东汉抒情小赋的开山之作C.东汉“京都赋”的杰出代表D.汉代大赋的绝响4.列作品中属于桓谭《新论》是()。

A.《抑谶重赏疏》B.《潜夫论》C.《谏营昌陵疏》D.《崇厚论》5.魏晋南北朝时期志怪小说成就最高的作品是()。

A.《搜神记》B.《幽明录》C.《续齐谐记》D.《拾遗记》6.与庾信同为诗风北渐之重要诗人的是()。

A.王褒B.徐陵C.邢劭D.魏收7.刘长卿写得最好的诗为()。

A.五言诗B.七言诗C.乐府诗D.歌行体诗8.嵇康赋文代表作是()。

A.《大人先生传》B.《清思赋》C.《与山巨源绝交书》D.《思旧赋》9.“永明体”这一概念中的“永明”是南朝哪个皇帝的年号()。

A.齐和帝B.齐明帝C.齐武帝D.齐高帝10.以下作品不是齐梁后骈文成熟期的代表作的是()。

A.孔稚珪的《北山移文》B.吴均《与宋元思书》C.鲍照《芜城赋》D.陶宏景《答谢中书书》1、正确答案:C2、正确答案:C3、正确答案:B4、正确答案:A5、正确答案:A6、正确答案:A7、正确答案:A8、正确答案:C9、正确答案:C10、正确答案:C。

中国传媒大学中国古代文论考研复习题(感谢凯程罗老师对本文的有益指导.)绪论部分:1.简述中国古代文论的民族特色。

中国古代文论的民族特色与中国古代的社会形态、中华民族的文化背景与思维方式,以及中国文学的特点及其演变发展等因素的影响有关。

(1)中国古代文学理论历史悠久,独具体系,有其深刻性与正确性,但变革缓慢,也有保守落后的一面。

(2)由于受到古代社会农业性和宗法性的影响,中国古代文学理论追求人与自然的和谐一致,重视道德实践,强调文学的社会内容及其教化作用。

(3)中国古代文学理论的概念、范畴往往是抽象与具体、概括与体验的统一,其内涵既有确定性,又有多义性。

(4)受中国古代文学传统的影响,中国古代文论偏重于表现(抒情言志),发展为义意境说和教化说为两大支柱的文学理论体系,不同于西方偏重于再现(摹仿),发展为以典型说为核心的文学理论体系。

(5)由于汉语独特的结构和声律特点,中国古代文学理论也从中总结出一套结构形式和使用技巧。

“古雅”的审美范畴和“复古”的文学思潮也是中国古代文论的一个重要特色。

(6)由于中国古代文学家和批评家往往一身二任,故其理论批评文字也往往也具有浓烈的文学性。

2.简述中国古代文学理论的表现形态。

中国古代具有系统性的文论专著不多,主要的表现形态为:(1)散见于子书中的某些章节和片段的文论。

(2)笔记体的诗话和词话。

(3)文人间来往的书信和各种文集的序跋。

(4)小说和戏曲评点。

(5)散见于诗词、笔记、小说、戏曲、经传训诂、艺人谚语中有关文学的言论。

(6)古代一些选集和总集的编撰也具有一定的理论倾向。

第一章先秦两汉文学理论:1.为什么说先秦两汉的文论尚未成为独立和专门的学科?(1)这一时期文论与其它学术尚处于浑沌未分的状态。

(2)这一时期的文论与其它艺术论相互杂糅,难分彼此。

(3)文论的未能独立与此时文学观念的尚未净化互为因果。

2.简述荀子文论的特色。

(1)强调文艺源于情感,并对文艺的情感特征作了多方面的论述,并在此基础上提倡“中和”之美。

(2)认为大道由圣人表述于经典,因此圣人经典是文艺的最高典范,一切文艺应以儒家之道为指归。

开后世明道、征圣、宗经三位一体文学观的先河。

3.名词解释:“三表法”。

(1)三表法是在《墨子·非命上》中提出的。

(2)三表法原意是说“言有三表”,即“有本之者,有原之者,有用之者”,“上本之于古者圣王之事”,“下原察百姓耳目之实”,“废以为刑政观其中国家百姓人民之利”。

(3)三表法是指立言辩说,应有一定的客观依据和标准,即过去的经验、目前的现实和将其运用于实际事务的实践价值。

(4)此说既有一定的理论价值,又带有功利主义的特点与历史局限。

4.名词解释:“发愤著书”。

(1)此说是司马迁在《史记·太史公自序》中提出的。

(2)发愤著书的意思是说:文学史上许多有生命力和审美价值的作品,都是作者抒写强烈情感与深广忧思的产物。

(3)此说实际上要求作家直面惨淡的人生,抒写对现实的不平与忧愤,把著书立说、文学创作当作实现人生理想和自我情感表现的重要途径。

体现了强烈的对现实的批判精神。

(4)此说以历史经验为基础,本之于屈原,又加上了司马迁本人的切身体验,揭示了文学创作的一条重要规律。

并对后世的文学理论产生了广泛的影响。

5.什么叫“诗人之赋丽以则,辞人之赋丽以淫”?(1)此说是扬雄在《法言·吾子》中提出的。

(2)“丽以则”是他的创作原则,“丽”是对赋体形式风格上的要求,“则“是指儒家的法度和准则,实际上是要求作赋以明道。

反对专事形式上的铺张而忽略内容上的针对性和其现实意义。

(3)明道、征圣、宗经思想是此说的理论基础。

6.简述先秦两汉文论的历史影响。

(1)先秦儒家与道家学说之对立互补,确立了我国古代文论的基本体系与框架,从而对文论发展产生了巨大而深远的影响。

(2)先秦思想家的重要文学见解在后世发展为文论的基本观点,如文质观、文德观与文学自然观等。

(3)先秦两汉文论在方法论多有建树,孟子的“以意逆志”、“知人论世”说与汉代对《诗经》、《楚辞》的比较批评,在批评方法上为后人导夫先路。

7.名词解释:“以意逆志说”。

(1)此说是在《孟子·万章上》中提出的批评方法。

(2)“意”是指诗的表层意思,“志”是指深层情志。

主张通过对作品文本表层的象征的“意”,去推求作品的深层意蕴和作者之志。

(3)此说是与文学创作中的比兴手法相对应的批评方法,长期为后世批评家所遵用,并在鉴赏学中得以拓展其理论内涵。

(4)此说也往往被误解,导致主观武断的批评。

8.名词解释:“知人论世说”。

(1)此说是在《孟子·万章下》中提出的,也是重要的文学批评方法。

(2)孟子的愿意是从与古人为友,须读懂他的作品,而欲理解作品,必须了解其作者,而欲了解其作者,又须把握其所处的时代的角度来立论的。

(3)文学作品的思想感情内涵、形式风貌,与作者的生活经历、思想感情、艺术素养以及时代精神、社会风气是息息相关的,这是文学批评要进行知人论世的理论基础。

(4)此说是对其“以意逆志”说的重要补充,对后世的文学批评具有重大的影响。

9.简述《周易》对古代文论的影响。

(1)阴阳之道。

阴阳学说把世界看成是矛盾对立的统一体,在思维方式上启发了后人以对立划分的眼光去评析变化发展的事物。

中国古代文论中许多矛盾对立的范畴如美丑、虚实、动静、形神等,都发轫于《周易》。

而情景交融、形神兼备等,则是《周易》辩证观念的投影。

《周易》对世界本源之“道”的认识,也启发了后人对文学本体的探索。

(2)观物取象。

此说原是对《易》象起源的说明,但其揭示的认识过程,实际上启发了后世对文学创作规律和法则的探索。

“观物”理论是古代文论“物感”说产生的基础。

取象理论则涉及到文学想象和形象思维的某些特性。

(3)通变入神。

通是规律的继承,变是思想的日新,文学史上复古与反复古的斗争,文体的代有兴盛,都是通变理论的具体实现。

“神”原指事物发展变化微妙难言的客观规律,严羽、司空图、王渔洋的理论对此都有所承传。

(4)中和之美。

《易》以世界的和谐统一位最高境界,由此生发了后世“中和”的美学观。

孔子的“诗无邪”说、《礼记》的“温柔敦厚“说等,都受此影响。

(5)观民生民。

《易》表达了通过观察民风以正君道的思想,它启发了后代文学家提出“观风”和“风化”的艺术规范,鼓励文学创作去讽谏社会政治得失,从而促进古典批判现实主义优良传统的形成。

(6)情见乎词。

自《易》提出“情见乎词”之后,启发了后人讲究语言艺术如何与内在情理完美统一的问题。

对情的规范和对这一规范的突破,构成了古代文论的重要内容。

(7)言意之辩。

《易传》认为言和意之间既有矛盾也有联系,言不尽意并不否定言可达意,但言可达意并不能详尽其意。

言意的局限可通过“立象”来解决。

庄子、陆机、刘勰的理论都深受其影响。

这一审美趣味影响创作,形成了追求含蓄蕴藉、意出言外的风格长河。

(8)言语枢机。

《周易》强调语言运用,注重修辞,要求切合事理,反对矫情,对后代批评家讲究语言艺术有直接影响。

(9)称名取类。

“名”指事物名称,“类”指事物的异同。

艺术创作的目的就是以有限的语言文字去涵盖无限的生活内容。

文学创作中的比兴手法等即受此影响。

(10)贲饰尚素。

原意强调本真,但不排斥文饰,而是否定极饰灭真,体现了文饰与质素辩证统一的观点。

此说对后世平淡的美学观念以及平淡与华饰的关系奠定了基础。

10.名词解释:“思无邪”。

(1)“思无邪”三字原出《诗经·鲁颂·駉》,指牧马人放牧时专心致志的神态。

(2)孔子在《论语·为政》中用以评价《诗经》的特色,并赋予它政治与伦理的含义。

无邪即雅正的意思。

但孔子的“无邪”包容了《诗经》广泛的内容。

后世反而在理解时经常局限了孔子的本意。

(3)孔子是从文艺的社会功能出发,论诗和乐时把“思无邪”作为评价文学艺术的标准的。

11.孔子是如何论述文学艺术的社会功能的?(1)首先从人的立身处世来讨论诗歌和礼乐。

认为诗乐具有教育作用,可以提高人的品德修养。

同时在政治和社会活动中,发挥其社会功能。

(2)其次论文学艺术与社会的关系。

提出了“兴观群怨”之说。

通过诗歌来表达情志以发挥其社会作用的概括论述,这也体现了他对诗歌艺术特征的认识。

12.名词解释:“兴观群怨”。

(1)此说是在《论语·阳货》中提出的。

主要是针对文学的社会功能而说的。

(2)这种说法是通过诗歌来表达情志以发挥其社会作用的概括论述,这也体现了他对诗歌艺术特征的认识。

(3)“兴”从作者而言,是指受外物触动而引发内在之情和创作之念;就读者而言,是指诗歌具有艺术感染力。

“观”从作者来说,就是要反映现实的真实;从读者来说,是要通过作品来认识社会的真实风貌。

“群”指诗歌具有团结群众和教育群众的作用。

“怨”既指怨刺上政,也包含一般的哀怨和讽谕和男女之间的情怨。

(4)孔子此说比较全面地总结了文学艺术的社会功能,对后世批评家论文学与社会的关系起到了奠基石的作用。

13.孔子是如何论述文艺的内容与形式的关系的?(1)孔子以“善”和“质”表示文艺的内容,以“美”和“文”表示文艺的形式。

“尽善尽美”和“文质彬彬”是孔子认为的形式和内容的理想关系。

它与“中和”之美的关系非常密切。

(2)“尽善尽美”是在评论音乐时提出的,“文质彬彬”是在论述人的伦理品德和品质时提出的。

但二说都被引申为文学与形式关系的论述。

(3)孔子不仅要求文学的内容真实可信,而且要求形式美赡巧妙,总体上是文质并重。

14.孔子是如何论述人的审美感情与自然之间的关系的?(1)孔子关于人的审美感情与自然之间的关系的论述主要见于《论语·雍也》,其语云:“知者乐水,仁者乐山。

知者动,仁者静。

知者乐,仁者寿。

”(2)孔子把水的动态与山的静态的自然本性与智者、仁者的胸怀和性格特点有机结合起来,论述了人的精神品质与自然美的关系。

(3)孔子突出了智者、仁者对自然山水的不同的爱好,开创了论自然美与人的审美关系的先河,为后世的相关理论奠定了基础。

15.名词解释:“心斋”、“坐忘”。

(1)庄子文论的哲学基础是“道”。

所谓“道”是指一种超越时空而存在的绝对理念,它主宰和支配着主体的精神意志,含有强烈的人格化的力量和因素。

“道”的地位至尊,但又具有不可知性和不确证性。

(2)“心斋”、“坐忘”是文艺创作主体实现和完成“道”的两种方式。

文艺创作主体在感知事物的过程中由耳—心—气—虚的经验观照就是“心斋”。

文艺创作主体在感知事物的过程中摆脱身心的欲求就是“坐忘”。

(3)“心斋”、“坐忘”名虽为二,实则为一,其根本所在就是要求文艺创作主体通过直观经验去领悟、体验、把握事物的本质,从而超越现实,获得“道”的精神自由境界。

即文艺创作主体的审美态度必须达到物我两忘、虚静空灵的精神境界。