文言实词:通假、古今异义、偏义复词4

- 格式:pptx

- 大小:807.97 KB

- 文档页数:57

理解常见文言实词在文中的含义《考试大纲》规定,实质就是依据上下文来判定常见实词的含义,能力层级为B级,它是历年高考文言文阅读的必考内容。

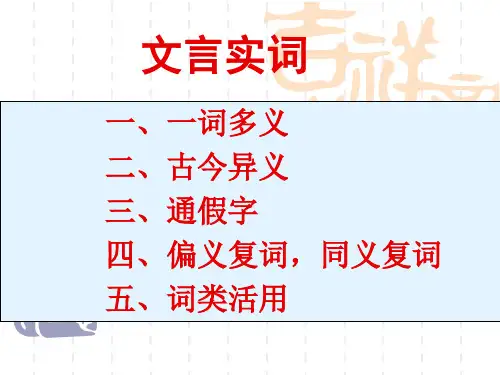

纵观近几年高考涉及的文言实词可以看出,主要考查的文言实词有一词多义、通假字、古今异义词以及同义复词和偏义复词等。

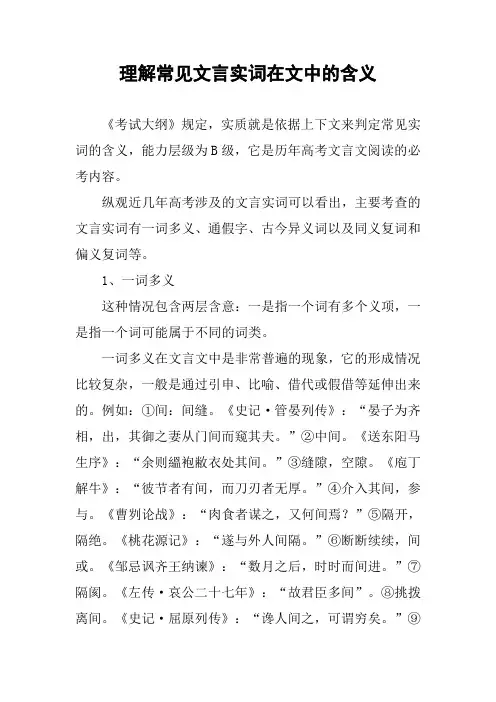

1、一词多义这种情况包含两层含意:一是指一个词有多个义项,一是指一个词可能属于不同的词类。

一词多义在文言文中是非常普遍的现象,它的形成情况比较复杂,一般是通过引申、比喻、借代或假借等延伸出来的。

例如:①间:间缝。

《史记·管晏列传》:“晏子为齐相,出,其御之妻从门间而窥其夫。

”②中间。

《送东阳马生序》:“余则縕袍敝衣处其间。

”③缝隙,空隙。

《庖丁解牛》:“彼节者有间,而刀刃者无厚。

”④介入其间,参与。

《曹刿论战》:“肉食者谋之,又何间焉?”⑤隔开,隔绝。

《桃花源记》:“遂与外人间隔。

”⑥断断续续,间或。

《邹忌讽齐王纳谏》:“数月之后,时时而间进。

”⑦隔阂。

《左传·哀公二十七年》:“故君臣多间”。

⑧挑拨离间。

《史记·屈原列传》:“谗人间之,可谓穷矣。

”⑨暗中,偷偷地,悄悄地。

《信陵君窃符救赵》:“侯生乃屏人间语……”⑩抄近路,抄小路。

《鸿门宴》:“沛公已去,间至军中。

”又如:“朝服衣冠”的“朝”,应该读zhāo,义为早晨,名词,是本义。

因古代大臣朝见皇帝是在早晨,所以引申为“朝拜”,动词。

课文中“皆朝于齐”的“朝”就是“朝拜”,进一步引申为大臣朝拜皇帝的地方,即“朝廷”,课文中“于是入朝见威王”即是此义。

识记一词多义可以以词语的本义入手,分析各个义项之间的联系,按照发散特点进行识记。

2、通假字通假,指的是古书上有些音同音近的字可以借用的现象。

通假字包括三类:通用字、假借字、古今字。

通假字和本字本来没有意义上的联系,但是,在阅读时遇到这种情况,如果按该字的本义、引申义和比喻义解释不通时,那么它可能就是通假字了。

通用字,指两读音相同或相近,意义也相通的字,古代可以写这个,也可以写那个。

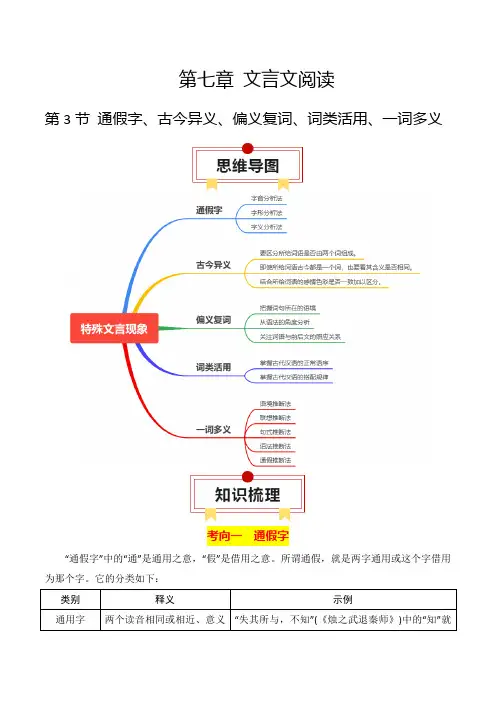

第七章文言文阅读第3节通假字、古今异义、偏义复词、词类活用、一词多义考向一通假字“通假字”中的“通”是通用之意,“假”是借用之意。

所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它的分类如下:通假字辨识“3方法”正确辨识文言文中的通假字,一是靠对常用通假字的牢固掌握,二是靠对句子整体意思的把握。

一般来说,若某个文言实词按照它字面的意思解释不通时,它就很有可能是通假字。

考生具体可以从以下三个方面来辨识通假字。

1.字音分析法有一部分通假字与本字在读音上相似,这是辨识通假字的途径之一。

如“河曲智叟亡以应”(《愚公移山》)中的“亡”,通“无”,这是双声通假;“合从缔交,相与为一”(《过秦论》)中的“从”,通“纵”,这是叠韵通假;“列缺霹雳”(《梦游天姥吟留别》)中的“列”,通“裂”,这是同音通假;“君子生非异也,善假于物也”(《荀子·劝学》)中的“生”,通“性”,这是变音通假。

2.字形分析法有的通假字与本字有共同的声旁,考生可以用增加、更换、取消形旁的方法去辨识通假字,找出本字,从而正确理解该通假字的意思。

(1)增加形旁,找出本字。

在形声字的声旁本身与形声字通假的情况下,考生可以用给声旁增加形旁的方式找出本字。

如“行李之往来,共其乏困”(《烛之武退秦师》)中的“共”,通“供”,意思是“供给”;“皆为龙虎,成五采”(《鸿门宴》)中的“采”,通“彩”,意思是“光彩,色彩”。

(2)更换形旁,找出本字。

在声旁相同的形声字互相替换而形成通假的情况下,考生可以用给通假字更换形旁的方式找出本字。

如“燕王诚振怖大王之威”(《荆轲刺秦王》)中的“振”,通“震”,意思是“惧怕”;“秦王还柱而走”(《荆轲刺秦王》)中的“还”,通“环”,意思是“环绕”。

(3)取消形旁,找出本字。

在形声字代替声旁字形成通假的情况下,考生可以把通假字的形旁取消,从而找出本字。

如“使臣奉璧,拜送书于庭”(《廉颇蔺相如列传》)中的“庭”,通“廷”,意思是“朝廷”。

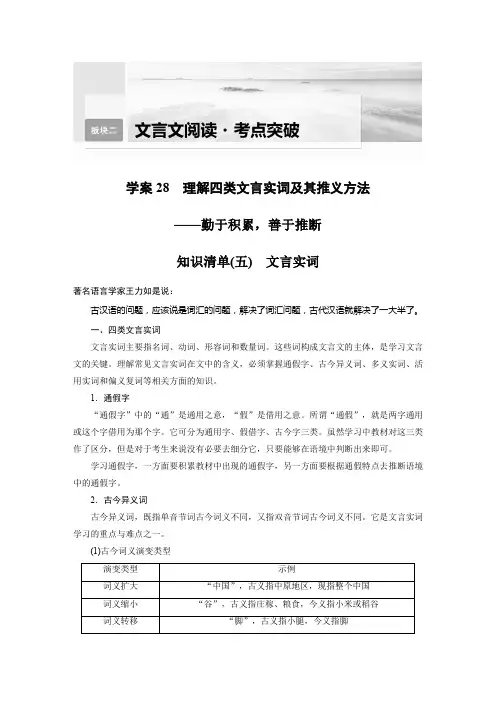

学案28理解四类文言实词及其推义方法——勤于积累,善于推断知识清单(五)文言实词著名语言学家王力如是说:古汉语的问题,应该说是词汇的问题,解决了词汇问题,古代汉语就解决了一大半了。

一、四类文言实词文言实词主要指名词、动词、形容词和数量词。

这些词构成文言文的主体,是学习文言文的关键。

理解常见文言实词在文中的含义,必须掌握通假字、古今异义词、多义实词、活用实词和偏义复词等相关方面的知识。

1.通假字“通假字”中的“通”是通用之意,“假”是借用之意。

所谓“通假”,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它可分为通用字、假借字、古今字三类。

虽然学习中教材对这三类作了区分,但是对于考生来说没有必要去细分它,只要能够在语境中判断出来即可。

学习通假字,一方面要积累教材中出现的通假字,另一方面要根据通假特点去推断语境中的通假字。

2.古今异义词古今异义词,既指单音节词古今词义不同,又指双音节词古今词义不同。

它是文言实词学习的重点与难点之一。

(1)古今词义演变类型演变类型示例词义扩大“中国”,古义指中原地区,现指整个中国词义缩小“谷”,古义指庄稼、粮食,今义指小米或稻谷词义转移“脚”,古义指小腿,今义指脚词义弱化“羞”,古义是“羞愧,感到耻辱”,今义是“害羞,不好意思”词义强化“宣言”,古义是“扬言”,今义是“宣告,声明”感情色彩变化“爪牙”,古义是中性词,今义是贬义词(2)古今同形异义双音节词古代汉语以单音节词为主,当两个单音节词与现代汉语双音节词同形时,多数情况下它与现代汉语不同,它是两个词,须拆开来讲,不要误认为它是一个现代汉语双音节词。

古今同形异义双音节词示例古义今义妻子妻子儿女(“妻”与“子”两词)男女两人结婚后,女子是男子的妻子祖父祖辈父辈(“祖”与“父”两词)父亲的父亲亲信亲近信任(“亲”与“信”两词)亲近而信任的人(多含贬义)博学广泛地学习(“博”与“学”两词)学问广博精深3.多义实词多义实词,一直都是文言文阅读考查的重点。

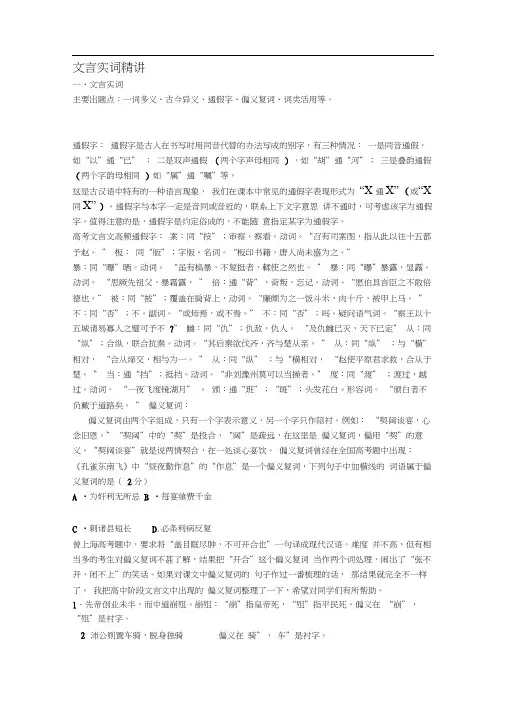

文言实词精讲一、文言实词主要出题点:一词多义、古今异义、通假字、偏义复词、词类活用等。

通假字:通假字是古人在书写时用同音代替的办法写成的别字,有三种情况:一是同音通假,如“以”通“已” ;二是双声通假(两个字声母相同),如“胡”通“河”;三是叠韵通假(两个字韵母相同)如“属”通“嘱”等。

这是古汉语中特有的一种语言现象,我们在课本中常见的通假字表现形式为“X 通X” (或“X 同X” )。

通假字与本字一定是音同或音近的,联系上下文字意思讲不通时,可考虑该字为通假字。

值得注意的是,通假字是约定俗成的,不能随意指定某字为通假字。

高考文言文高频通假字:案:同“按”;审察,察看。

动词。

“召有司案图,指从此以往十五都予赵。

” 板:同“版”;字版。

名词。

“板印书籍,唐人尚未盛为之。

”暴:同“曝”晒。

动词。

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。

” 暴:同“曝”暴露,显露。

动词。

“思厥先祖父,暴霜露,” 倍:通“背”,背叛,忘记。

动词。

“愿伯具言臣之不敢倍德也。

” 被:同“披”;覆盖在肩背上,动词。

“廉颇为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马。

” 不:同“否”;不。

副词。

“或师焉,或不焉。

” 不:同“否”;吗。

疑问语气词。

“察王以十五城请易寡人之璧可予不?” 雠:同“仇”;仇敌,仇人。

“及仇雠已灭,天下已定” 从:同“纵”;合纵,联合抗秦。

动词。

“其后秦欲伐齐,齐与楚从亲。

” 从:同“纵” ;与“横”相对,“合从缔交,相与为一。

” 从:同“纵” ;与“横相对,“赵使平原君求救,合从于楚。

” 当:通“挡”;抵挡。

动词。

“非刘豫州莫可以当操者。

” 度:同“渡” ;渡过,越过。

动词。

“一夜飞度镜湖月” 。

颁:通“班”;“斑”;头发花白。

形容词。

“颁白者不负戴于道路矣。

” 偏义复词:偏义复词由两个字组成,只有一个字表示意义,另一个字只作陪衬。

例如:“契阔谈宴,心念旧恩。

”“契阔”中的“契”是投合,“阔”是疏远,在这里是偏义复词,偏用“契”的意义。

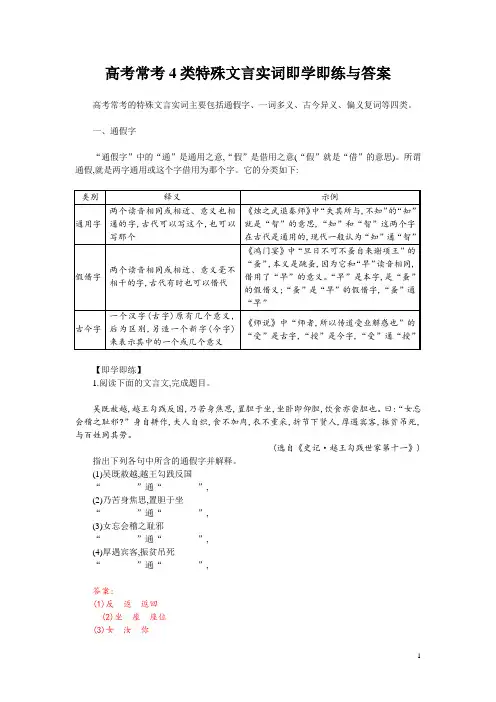

高考常考4类特殊文言实词即学即练与答案高考常考的特殊文言实词主要包括通假字、一词多义、古今异义、偏义复词等四类。

一、通假字“通假字”中的“通”是通用之意,“假”是借用之意(“假”就是“借”的意思)。

所谓通假,就是两字通用或这个字借用为那个字。

它的分类如下:【即学即练】1.阅读下面的文言文,完成题目。

吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。

曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织,食不加肉,衣不重采,折节下贤人,厚遇宾客,振贫吊死,与百姓同其劳。

(选自《史记·越王勾践世家第十一》) 指出下列各句中所含的通假字并解释。

(1)吴既赦越,越王勾践反国“________”通“________”,________(2)乃苦身焦思,置胆于坐“________”通“________”,________(3)女忘会稽之耻邪“________”通“________”,________(4)厚遇宾客,振贫吊死“________”通“________”,________答案:(1)反返返回(2)坐座座位(3)女汝你(4)振赈救济【译文】吴王赦免了越王,越王勾践返回越国后,就深思熟虑,苦心经营,还把一个苦胆挂在座位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前都要看苦胆,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。

还说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?”他亲自到田间种地,他的夫人穿自己织的布做成的衣服,他吃的每顿饭里几乎没有肉菜,从不穿有两层华丽的衣服,他对待贤明的人毕恭毕敬,能委曲求全,对待宾客厚礼相赠,救济贫困的人,哀悼死难的人,和百姓们一同劳苦工作。

二、一词多义一词多义现象在文言文中相当普遍。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

1.本义词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“本”的本义是“草木的茎或根”,“道”的本义是“路,道路”。

2.引申义词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。